|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Zur Übersicht über die Synagogen

in Unterfranken

Hammelburg (Kreis Bad Kissingen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

Mittelalter: In Hammelburg

bestand eine der ältesten jüdischen Gemeinden in Unterfranken. Hier lebten Juden

spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Erster Nachweis für eine jüdische Person aus

Hammelburg ist ein Grabstein aus der Würzburger Pleich. Auf ihm wird der Tod

einer jüdischen Frau aus Hammelburg betrauert, die am 27. Juli 1287 verstorben

war. Die Hammelburger jüdische Gemeinde war von der sog. "Rintfleisch"-Verfolgung 1298

und von weiteren Verfolgungen 1337 sowie bei der Pestzeit-Verfolgung 1349 betroffen. Ein 1347-48 geschriebenes

Gebetbuch aus Hammelburg ("Hammelburger Machsor") befindet sich in der Landesbibliothek in Darmstadt

(Foto links, Quelle

des Fotos). Mittelalter: In Hammelburg

bestand eine der ältesten jüdischen Gemeinden in Unterfranken. Hier lebten Juden

spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Erster Nachweis für eine jüdische Person aus

Hammelburg ist ein Grabstein aus der Würzburger Pleich. Auf ihm wird der Tod

einer jüdischen Frau aus Hammelburg betrauert, die am 27. Juli 1287 verstorben

war. Die Hammelburger jüdische Gemeinde war von der sog. "Rintfleisch"-Verfolgung 1298

und von weiteren Verfolgungen 1337 sowie bei der Pestzeit-Verfolgung 1349 betroffen. Ein 1347-48 geschriebenes

Gebetbuch aus Hammelburg ("Hammelburger Machsor") befindet sich in der Landesbibliothek in Darmstadt

(Foto links, Quelle

des Fotos).

Nach den Verfolgungen waren seit 1399 wieder Juden in der Stadt. 1451

wurden die Hammelburger Juden gefangen gehalten, bis sie sich für 1.000 Gulden

freigekauft hatten. Die jüdischen Einwohner der Stadt standen (bereits seit

1310) unter dem Schutz des Fürstabt von Fulda. Nach der Ausweisung der Juden

aus dem Bistum Würzburg 1453 konnten sich einige von ihnen in der "fuldischen"

Grenzstadt Hammelburg niederlassen. 1496 werden in der Hammelburger Steuerliste

die Juden Abraham, Isaac, Seligmann, Jakob und Jüdlein genannt. 1570

lebten etwa 100 jüdische Personen in der Stadt. 1576 praktizierte auch ein

jüdischer Arzt ("Jordan Jud") in Hammelburg.

An Einrichtungen

bestanden spätestens seit 1570 eine Synagoge (s.u.), eine Talmudschule

(Leiter u.a. Rabbiner Schlemoh bar Jehuda, der auch in Fürth und Schnaittach

wirkte), beigesetzt 1635 in Pfaffenhausen, spätestens seit 1586 der

jüdische Friedhof in Pfaffenhausen und spätestens seit 1604 eine

Mikwe

(rituelles Bad). 1645 waren 42 jüdische Familien in der Stadt, darunter viele,

die auf Grund der kriegerischen Wirren aus umliegenden Dörfern in die Stadt

geflohen waren. 1671 wurden durch den Fürstabt des Fuldaer Hochstiftes

fast alle Juden ausgewiesen. Ehemalige Hammelburger Juden nahmen in anderen Städten

führende Positionen ein (z.B. Isaak Brilin in Mannheim als Oberrabbiner der

Kurpfalz; andere jüdische Familien zogen u.a. nach Aub).

Neuzeitliche Gemeinde: Seit 1701 konnte wieder eine

Gemeinde in der Stadt entstehen. In diesem Jahr lebten wieder zwei jüdische

Familien in Hammelburg. Im Laufe des 18. Jahrhunderts stieg ihre Zahl langsam

an: 1762 waren es zehn Familien; 1797 wurden 66 jüdische Einwohner gezählt. Um 1800 baute man - vermutlich am

Standort der alten - eine neue Synagoge (s.u.). Unweit der Synagoge lag an der Dalbergstraße die

ehemalige jüdische Schule. Im Anschluss an die Synagoge gab es auch eine Mikwe

(eine frühere Mikwe (um 1604 lag im Bereich des Niedertors).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Hammelburg auf

insgesamt 20 Matrikelstellen (einschließlich Veränderungen bis 1825)

die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und

Erwerbszweig): Mannes Katz (Isaias Samuel Leibnitz (lebt vom Handel und Rest

seines Vermögens), Beretz Feibel Heitzfelder (lebt von seinem Vermögen),

Mannes Nussbaum (Schneidwarenhandel), Hohna David Baumann (Makler), Raphael

David Baumann (Schlachten), Lippmann Jonas Schlesinger (Jahrtuche [=

Garküche?]), Aron Moses Stühler (Schlachten), Hirsch Abraham Hirsch

(Viehhandel), Sußmann Isack Meier (lebt von Interessen [von Zinsen]), Levi

Isack Stiefel (Viehhandel), Abraham Isack Stiefel (Schlachten), Bonum Lippmann

Schlesinger (Kram-, Schneid- und Spezereihandel), Bonum Katz (Kram-, Schneid-

und Spezereihandel), David Meier (Kram-, Schneid- und Spezereihandel), Raphael

Meier (Warenhandel), Jonas Bonum Schlesinger (Warenhandel), Joseph Benjamin

Preiß (Judenvorsinger), Feibel Abraham Hamberger (Schmuser), Israel

Nußbaum (Schneider, seit 1825).

Die Blütezeit der

jüdischen Gemeinde war zwischen etwa 1830 und den 1920er-Jahren. Die Zahl

der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie

folgt: 1837 145 jüdische Einwohner (5,5 % von insgesamt 2.630), 1867 129 (4,7 %

von 2.766), 1880 160 (5,3 % von 3.013, in 36 Familien), 1890 172 (6,0 % von 2.889), 1895 165,

1867 162 (in 36 Familien), 1900 149 (5,2 % von 2.872. in 30 Haushaltungen), 1910 117 (4,0 % von 2.911). Jüdischen

Familien gehörten zahlreiche für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt

wichtige Handelsgeschäfte und Gewerbebetriebe.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben in der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der auch als Vorbeter, teilweise auch als Schochet tätig war. Als

Lehrer werden genannt: um 1854 J. Goldschmidt, um 1863/1871 Lehrer Carl Blümlein; 1875 bis 1906 Lehrer Jakob Geßner,

1906-1907 Leopold Freudenberger (zuvor Geroda,

danach in Halle), 1907-1908 Samuel

Gundersheimer (danach in Kleinheubach), um 1924 Lehrer Moses Rosenberger (1932

Ruhestand), ab

1932 Lehrer Karl Adler, ab 1935 Lehrer Hermann Mahlermann. Um 1892/1897

besuchten die Religionsschule der Gemeinde 37 Kinder, um 1903 noch 22 Kinder. Die Gemeinde

gehörte zum Bezirksrabbinat in Bad

Kissingen.

An jüdischen Vereinen gab es: der 1870 gegründete Beerdigungs- und

Wohltätigkeitsverein bzw. Israelitische Bruderschaft Chewra Kadischa (Chevroh

Kadischa; 1928 Vorsitzender: Carl Nußbaum; Zweck und Arbeitsgebiet:

Krankenpflege, Unterstützung Hilfsbedürftiger, Bestattung, 1928 21 Mitglieder),

ein Wohltätigkeitsverein Chewrat gemilus chassodim und ein

Krankenbesuchsverein Bickur Cholim (um 1897 beide unter Leitung von J.

Schuster, 1928 nicht mehr genannt). Zwei Stiftungen - die Bonem Katz'sche

Stiftung und die P. Heizfeld'sche Stiftung - standen 1899 unter Vorsitz von B.

Stühler (1928 nicht mehr genannt, vermutlich der Inflation zum Opfer gefallen).

1928 wird die 1900 gegründete "Armenkasse der Israelitischen Kultusgemeinde"

genannt, die sich der Wanderfürsorge annahm (1928 19 Mitglieder).

Gemeindevorsteher waren unter anderem: um 1890 E. Rosenberger, um 1897 S.

Sichel, um 1899 B. Stühler, B. Hanauer und A. Hamburger, um 1907/08 B. Stühler.

Im Ersten Weltkrieg kämpften 23 Männer aus der jüdischen Gemeinde an

den Fronten. Von ihnen sind gefallen: Heinrich Oppenheimer (gef. 15.7.1890 in

Hammelburg, gef. 5.10.1915), Unteroffizier Berthold Baumann (geb. 20.10.1880 in

Höllrich, gef. 12.4.1916) und

Ludwig Straus (Strauß, geb. 19.4.1894 in Hammelburg, gef. 23.9.1916). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten

Weltkrieges auf der rechten Seite des Rathauses auf dem Marktplatz in ca. 2 m

Höhe (unter einer Skulptur des St. Georg). Weiter ist gefallen: Hugo Ullmann

(geb. 30.1.1894 in Hammelburg, vor 1914 in Fürth wohnhaft, gef. 20.3.1916).

Um 1924, als 112 jüdische Einwohner gezählt wurden (3,73 % von etwa

3.000; 1925 noch 98 jüdische Einwohner), waren die Vorsteher der Gemeinde August Stühler, Nathan Stern,

Siegfried Schuster, Max Hamburger, Adolf Stühler, Martell Nußbaum und Arnold

Stühler. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet war Moses Rosenberger

angestellt (auch 1928). Er erteilte damals sieben Kindern den Religionsunterricht. Auch in

umliegenden kleineren Gemeinden hat er den Unterricht erteilt (z.B. in Völkersleier).

Zu

Wohlfahrtszwecken gab es die "Vereinigten Stiftungen für Ortsarme".

1928 war Gemeindevorsteher Carl Nußbaum (Kissinger Str. 231-234). 1932

wird als Lehrer Karl Adler genannt.

1933 lebten noch 79 jüdische

Personen in der Stadt. Auf Grund der zunehmenden Entrechtung, der Repressalien

und den Auswirkungen der wirtschaftlichen Boykotts verließen in den folgenden

Jahren die meisten von ihnen die Stadt oder wanderten aus. Am 9. November 1938

lebten noch 15 jüdische Personen in der Stadt. Beim Novemberpogrom 1938, der in Hammelburg am 10. November 1938 stattfand, wurden die Geschäfte, Häuser und Wohnungen der noch am Ort wohnenden jüdischen Familien Stühler, Baumann/Sichel, Strauß, Stern/Mantel, Frank und Adler sowie die jüdische Religionsschule in der Dalbergstraße 57 von Männern des SA-Sturms, des NSKK Hammelburg und von auswärtigen Schlägern des SA-Sturms Bad Kissingen barbarisch demoliert.

Die gewalttätigen Ausschreitungen begannen am Morgen des 10. November 1938 kurz nach 7.30 Uhr unter Leitung des 26-jährigen Hammelburger SA-Sturmführers Karl Hartmann. Um 9 Uhr versammelten sich die Pogromschläger im Hof der Synagoge, die im Innenraum kontrolliert angezündet, geschwärzt und ausgerußt wurde. Am Morgen des 11. November 1938 zerschlugen Männer des SA-Sturms Hammelburg und der HJ Untererthal die angebrannte Inneneinrichtung der Synagoge mit Äxten und Beilen.

Quellennachweis: Berichte von jüdischen und nichtjüdischen Augen- und Zeitzeugen; Spruchkammer Hammelburg, Akten von Männern der SA und des NSKK Hammelburg, Staatsarchiv Würzburg.

Von den in Hammelburg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bruno

Adler (1906), Pauline Adler (geb. ?), Fanny

Baumann geb. Sichel (1887), Franziska Baumann (1913), Hermann Capell (1923),

Hilde Flörsheim geb. Hamburger (1891), Selma Flörsheim geb. Stiefel (1887), Abraham Frank (1861), Betti Frank

(1896), Fränze

(Franziska) Frank geb. Opoenheimer (1897), Mali Frank geb. Strauss (1871), Siegfried

Frank (1892), Klara Hamburger geb. Katz (1884), Klara

Kallmann geb. Nussbaum (1873), Auguste Katz geb. Bergen (1877), Dora Katz (1902),

Feodora Katz (1902), Manfred Leven (1893), Otto Mayer (1868), Hermann Nussbaum (1891),

Adolf Oppenheimer (1878), Rosa Rosskopf geb. Stiefel (1898), Rosa Rotschild geb.

Nussbaum (1874), Ella Steinkritzer geb. Strauss (1897),

Klaus Steinkritzer (1929), Margot Steinkritzer (1926), Rosa Stern geb. Sichel (1878), Benjamin (Benno) Strauss (1937),

Gustav Strauss (1892), Hanna (Hannchen)

Strauss-Spier geb. Katz (1896), Julius Strauss (1875), Nestor Straus (1880), Dr. Albert Stühler (1884), Moritz Stühler (geb.

?), Minni (Wilhelmine) Süskind geb. Stern (1886), Erna Ullmann (1896).

Anmerkung: der unter den Umgekommenen der NS-Zeit in einigen Listen genannte

Max Hamburger (1881) hat nach Recherchen von Petra Kaup-Clement mit seiner

Familie überlebt und ist nach New York emigriert. Er wohnte bis 1937 in

Hammelburg in der Bahnhofstraße 10 und war als Viehhändler

tätig. Von ihm liegt ein Brief vor, den er 1946 von New York aus "an seine

Freunde und Nachbarn in Hammelburg" geschrieben hat (Quelle: Spruchkammer

Hammelburg, Staatsarchiv Würzburg).

Auch die in einigen Listen genannte Betty Adler (1904) hat die Zeit im KZ überlebt und wohnte 1946 in

Würzburg in der Valentin-Becker-Straße 18 (Hinweis Petra Kaup-Clement, vgl.

Binder/Mence s.Lit. S. 257 und 270 [Brief von Betty Adler vom 5.5.1946]).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen

Gemeinde

Zur jüdischen Geschichte im Saaletal

Beitrag von Lehrer Julius Straus in Westheim:

"Streifzüge durch das fränkische Saaletal" in: Bayerische

Israelitische Gemeindezeitung vom 10. September 1925 und vom 3. Dezember 1925:

Artikel in

der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 10. September

1925: "Streifzüge durch das fränkische Saaletal. Eine

kulturhistorische Plauderei von Julius Straus, Volksschullehrer in Westheim. Artikel in

der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 10. September

1925: "Streifzüge durch das fränkische Saaletal. Eine

kulturhistorische Plauderei von Julius Straus, Volksschullehrer in Westheim.

Die neue Saaletal-Bahn nach

Bad Kissingen erschließt eine

reizende Gegend dem allgemeinen Verkehr. Man kommt vorüber an

bescheidenen Dörfchen, alten Stadtmauern und Trümmern, durch herrliche Wälder,

üppige Wiesen und gesegnete Ackerfluren. Von den letzten Höhenzügen der

Rhön, die der fränkischen Saale gar oft den Weg streitig machen, grüßen

Schlösser, Burgen und Burgruinen. Da türmt sich hoch auf der Sodenberg,

ehemals ein Vulkan, der aber längst erloschen ist. Dafür duftet in

seinem Walde der Waldmeister. Wie einst im Mai, wo der junge Ritter Götz

von Berlichingen bei seinen Verwandten auf der Sodenburg weilte. Vom

stolzen Schloss Saaleck aus überschauten einst die Fuldaer Fürstäbte

ihr kleines Reich. Mühselig arbeiteten unten die kleinen Bauern,

kletterten die Winzer die sonnenbeschienenen Hänge ihrer Weinberge empor.

Mühselig geduckt schleppte auf der Landstraße der fuldaische Schutzjude

sein Warenbündel ins nächste Dorf. Sein faltenreiches Gesicht zeigt bekümmerte

Gedanken. Warum auch nicht? Hatten doch vor wenigen Wochen erst wieder, im

Januar 1582, die Räte der Städte Hammelburg, Brückenau,

Fulda und

Geisa

den Fürstabt 'um Abschaffung der Juden oft untertänig und

hochflehentlich' gebeten. Hatten die Dränger dieses Mal Erfolg, wo der

Fürst im Roten Schloss zu Hammelburg weilte und sie ihr Gesuch erneut

vorbringen wollten? … Wehmütig tönt in solchen Zeiten der Kümmernis

das Flehen aus der alten dumpfen Synagoge: Schaumer

Jisroel (hebräisch für Hüter Israel)! Hüter Israels, behüte den

Rest von Israel, lass nicht untergehen Israel, das da rufet: Schma

Jisroel!...

Der Traum zerrinnt. Die Fürstäbte von Fulda ruhen in ihrer Gruft. In

manchem Hammelburger Gebäude ist noch ihr Wappen. Wir gehen in die

Judengasse, sie lässt nur noch ahnen, so das Villenviertel der Vorfahren

gestanden. Der Zug führt uns weiter und bald grüßt die Ruine

Trimberg.

Wie ein stummer Beschützer blickt sie hinab auf das kleine Dörfchen

Trimberg, das sich am Hand hinaufzieht. Anspruchslose Häuschen,

eingebettet im sommerlichen Grün der Sträucher und Blumen; ihr Schatten

schwebt im silberglänzenden Wasser der vorüberziehenden Saale. Ein Bild

für Maler. Vor unseren Augen aber träumt langsam ein längst

entschwundenes Bild herauf; aus dem frühen Mittelalter, damals als Walter

von der Vogelweide seine unsterblichen Lieder sang. Ein strahlender

Sommermorgen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Der Wiesengrund ein

Blumengarten. Das Dorf wie ausgestorben. Sonntag ist's. Langsam stapft

der Dorfwächter durch die hügelige Gasse und wenn er zuweilen, bedächtig

umherschauend, stehen bleibt, und den wuchtigen Spieß auf den Boden aufstößt,

dann schrecken genäschige Stare von den Johannisbeeren auf, springt ein

Kettenhund mit heiserem Bellen aus seiner Hütte. Auf der Wiese spielen jüdische

Kinder, schwarzlockige und blonde. Die Buben haben ein neues Spiel

gelernt. Sie werfen |

flache

Steine dicht übers Wasser hin. Wie Schwälbchen tauchen die Steinchen ein

wenig ein, kommen wieder heraus, auf ab, auf ab, so machen sie tänzelnd

immer kleinere Schritte, um endlich leise glucksend zu versinken. Ein schöner

blonder Knabe hat keine Augen für das Spiel. Er hat die Hände unter den

Kopf geschoben, so liegt er im Grase und träumt. Ein leiser Wind trägt

von irgendwo Glockenklang herüber. Ein Kuckuck ruft, Schwarzamseln flöten,

und eine Lerche jubelt hoch über der Trimburg. Dort hinauf fliegen die Träume

des jungen Süßkind. Gestern war er wieder oben gewesen mit dem Vater,

der weit und breit alle heilsamen Kräutlein kannte und aus ihnen oft dem

alten Grafen einen Tee bereiten musste. Und weil davon seit Tagen die quälenden

Schmerzen nachgelassen haben, war der alte Burgherr so gnädiger Laune wie

schon lange nicht. Verschwunden war das scheußliche Reißen in den

Gliedern. Er konnte wieder zu Pferde steigen und ins Jagdrevier. Ein

fahrender Sänger war auch soeben angekommen. Hell auf leuchteten dem

Knaben die Augen, als der Graf ihm auf die Schulter klopfte und meint:

'Süßkind, du darfst hier bleiben und zuhören; ich weiß ja, dass du

dies gerne tust. Und… 'Süßkind

dichtet wieder,' schreien die Kinder. 'Wollt ihr euch heimscheren, ihr

Schreihälse', drohte der Wächter mit dem hochgehaltenen Spieß und wie

der Wind ist die Kinderschar zerstoben… Der kleine Träumer Süßkind

wurde ein Dichter. Hier in seiner Heimat Trimberg war um das Jahr 1200

eine kleine jüdische Gemeinde, von der keinerlei Erinnerung mehr

vorhanden ist. Der Dichter hat ihren Namen unsterblich gemacht. Rühmend

wird er in der Burgchronik genannt, er, der in schönstem Deutsch spricht

zu einer Zeit, wo die Judenschaft abgeschlossen von der Umwelt lebte und

entweder die hebräische Sprache oder ein Gemisch von Jüdisch-Deutsch

redete. Dass der

Nachtrag zur Heidelberger Handschrift (Universität Heidelberg) die Lieder

eines einzigen jüdische Minnesängers aufbewahrt, nämlich Süßkinds, zeigt

immerhin eine Wertschätzung, wie man sie sonst in jener Zeit der Kreuzzüge

für Juden nicht hegte. War es doch in jenen schlimmen Tagen, wo man die

Juden verfolgte, verachtete und ihnen oft nur die Wahl ließ zwischen Abfall

vom Glauben oder Tod. Für den Juden Süßkind war es kein geringes Wagnis, in

der Kleidung des höfischen Sängers von Burg zu Burg zu wandern und seine

neuen Lieder zu singen. Denn wo andere, mochte ihr Sang auch zuweilen seicht

und gedankenlos sein, beim Burgherrn williges Ohr, offene Hand und

gastfreies Hand fanden, da musste der jüdische Minnesänger nicht selten

statt dessen Hohn, Spott und Abweisung erdulden, sodass er tief entmutigt

zuletzt gesungen haben mag: ' flache

Steine dicht übers Wasser hin. Wie Schwälbchen tauchen die Steinchen ein

wenig ein, kommen wieder heraus, auf ab, auf ab, so machen sie tänzelnd

immer kleinere Schritte, um endlich leise glucksend zu versinken. Ein schöner

blonder Knabe hat keine Augen für das Spiel. Er hat die Hände unter den

Kopf geschoben, so liegt er im Grase und träumt. Ein leiser Wind trägt

von irgendwo Glockenklang herüber. Ein Kuckuck ruft, Schwarzamseln flöten,

und eine Lerche jubelt hoch über der Trimburg. Dort hinauf fliegen die Träume

des jungen Süßkind. Gestern war er wieder oben gewesen mit dem Vater,

der weit und breit alle heilsamen Kräutlein kannte und aus ihnen oft dem

alten Grafen einen Tee bereiten musste. Und weil davon seit Tagen die quälenden

Schmerzen nachgelassen haben, war der alte Burgherr so gnädiger Laune wie

schon lange nicht. Verschwunden war das scheußliche Reißen in den

Gliedern. Er konnte wieder zu Pferde steigen und ins Jagdrevier. Ein

fahrender Sänger war auch soeben angekommen. Hell auf leuchteten dem

Knaben die Augen, als der Graf ihm auf die Schulter klopfte und meint:

'Süßkind, du darfst hier bleiben und zuhören; ich weiß ja, dass du

dies gerne tust. Und… 'Süßkind

dichtet wieder,' schreien die Kinder. 'Wollt ihr euch heimscheren, ihr

Schreihälse', drohte der Wächter mit dem hochgehaltenen Spieß und wie

der Wind ist die Kinderschar zerstoben… Der kleine Träumer Süßkind

wurde ein Dichter. Hier in seiner Heimat Trimberg war um das Jahr 1200

eine kleine jüdische Gemeinde, von der keinerlei Erinnerung mehr

vorhanden ist. Der Dichter hat ihren Namen unsterblich gemacht. Rühmend

wird er in der Burgchronik genannt, er, der in schönstem Deutsch spricht

zu einer Zeit, wo die Judenschaft abgeschlossen von der Umwelt lebte und

entweder die hebräische Sprache oder ein Gemisch von Jüdisch-Deutsch

redete. Dass der

Nachtrag zur Heidelberger Handschrift (Universität Heidelberg) die Lieder

eines einzigen jüdische Minnesängers aufbewahrt, nämlich Süßkinds, zeigt

immerhin eine Wertschätzung, wie man sie sonst in jener Zeit der Kreuzzüge

für Juden nicht hegte. War es doch in jenen schlimmen Tagen, wo man die

Juden verfolgte, verachtete und ihnen oft nur die Wahl ließ zwischen Abfall

vom Glauben oder Tod. Für den Juden Süßkind war es kein geringes Wagnis, in

der Kleidung des höfischen Sängers von Burg zu Burg zu wandern und seine

neuen Lieder zu singen. Denn wo andere, mochte ihr Sang auch zuweilen seicht

und gedankenlos sein, beim Burgherrn williges Ohr, offene Hand und

gastfreies Hand fanden, da musste der jüdische Minnesänger nicht selten

statt dessen Hohn, Spott und Abweisung erdulden, sodass er tief entmutigt

zuletzt gesungen haben mag: '

Ich habe zwar mit

meiner Kunst

Geworben um der Herren Gunst

Die Herren doch wollen mir nichts geben.

So will ich ihren Hof denn

fliehn

Von nun an als alter

Jude leben

Und also vorwärts

weiter ziehn.

Mir wachsen

lassen einen Bart

Lang

niederwallend, greisbehaart

Will

einen langen Mantel tragen

Den

hohen Hut tief in den Kragen

Demütig

sei von nun mein Gang

Nur

karg ertöne Hochgesang,

Weil

mich die Herren vom Hofe jagen!

(Anmerkung:

Die Übertragung ins Hochdeutsche ist entnommen aus Müllers 'Jüdische

Geschichte in Charakterbildern).

So sah er denn ein, dass die Anpassung oder Assimilation wie wir es

heute nennen, ihm nicht hilft, dass der Juden nur dann sich behaupten

kann, wenn er sein Judentum aufrecht bewahrt. – Seiner Zeit weit voraus

eilte der Dichter, wenn er in seinem Liede von der Gedankenfreiheit singt:

Gedanken, niemand kann verwehren, nicht Toren und nicht den Weisen,

Drum sind auch Gedanken frei auf allerhand Sachen,

Herz und Sinn, die sind gegeben allen Menschen zum Behagen

Gedanken schlüpfen durch jeden Stein, durch Stahl und durch Eisen.

Kannte Walther von der Vogelweide seinen jüdischen Zeitgenossen?

Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls lebten beide fast zu gleich Zeit, im

gleichen Ort Würzburg, und auch ihr Tod liegt nicht allzu weit

voneinander. Süßkind starb als Arzt in Würzburg. Sein Grab ist

verschollen, genau wie das alte Judenviertel und der alte Judenfriedhof;

an deren Stelle heute Juliusspital und Marienkapelle am Würzburger Grünen

Markt stehen. Nicht erinnert

mehr in Trimberg an des Dichters Geburtshaus und an die jüdische

Gemeinde. Vermutlich ereilte sie im Jahre 1298 das Schicksal. Jenesmal kam

in fränkischen Landen die schauerliche Mär auf, Juden hätten eine

Hostie zerstoßen und Blut sei aus ihr geflossen. Der aufgepeitschte

Religionshass gab dem Ritter Rindfleisch willkommene Gelegenheit, mit

verhetzten Pöbelhaufen über die wehrlosen Juden herzufallen. Die Friedhöfe

füllten sich mit Tausenden von Ermordeten. Die fränkischen Gemeinden

gingen fast alle unter.

Neue Gemeinden bildeten sich im Saaletal. So in Westheim, wo neben dem

heute noch vorhandenen Freihofe der Grafen von Erthal ein Judenhof erstand

mit kleinen armseligen Häuschen, die oft vom Hochwasser bedroht waren.

Dann waren die Juden auch ohne die eiserne Sperrkette am Eingang des

Judenhofes von der Außenwelt abgeschnitten. Eine starke Mauer bildete den

Abschluss gegen den Saalefluss, der unmittelbar daran vorüberfließt.

Durch diese führen ein Durchbruch und einige Steinstufen an das Wasser.

Hier herrschte vor Pessach ein reges Treiben, ein Putzen und Bürsten,

Waschen und Scheuern. Und wie in alter Zeit verrichtete die Gemeinde noch

heute am Rosch-Haschonoh das Taschlichgebet an dieser Treppe.

Im Laufe des 18. Jahrhundert wurde der Judenhof zu eng. Wohlhabende

Familien errichteten sich in der Judengasse behäbige Häuser in fränkischem

Stil. Oft führen hohe Treppen hinauf; ihr festungsartiges Aussehen lässt

fast den Gedanken aufkommen, wie wenn sie als Verteidigungswerke gedacht

waren. Stolz schmückte der eine und andere sein Haus mit hebräischen

Inschriften. So prangt noch jetzt über einem steinernen Hauseingang der

Wunsch: Masel Tov d.h. Viel Glück und Segen! Und an der Hausecke des

gleichen Gebäudes ist die Jahreszahl, die das Baujahr 1760 verrät,

sichtbar. Unverwüstlich. Als dieses Haus vor einigen Jahren in

christliche Hände überging, hatten die Kinder des neuen Besitzers nichts

Eiligeres zu tun, als den Glückwunsch und die hebräische Jahreszahl mit

Mörtel zu überschmieren. Der Mörtel ist längst wieder abgefallen, die

Inschrift wieder zum Vorschrein gekommen. Seitdem der Besitzer darauf

aufmerksam gemacht wurde, dass dieser Glückwunsch, wenn er auch hebräisch

ist, auch für ihn gilt, lässt er ihn – nicht mehr überschmieren.

Unter dem Protektorate der Erthaler Freiherren wurde 1769 in Westheim

eine

neue Synagoge errichtet, deren heilige Lade ein Schmuckkästchen ist. |

Im

Verlaufe des 30jährigen Krieges verließen die meisten Juden von Westheim,

Untererthal usw. ihre Dörfchen, um sich in die kleinen Städte

zu begeben, wo sie doch etwas mehr Schutz fanden. So vergrößerte sich

die ursprünglich kleine Gemeinde Hammelburg zusehends. Sie bestand jedoch

bereits seit 1400, sodass sie auf ein fünfhundertjähriges Bestehen zurückblicken

kann. Im Juni 1399 gestattet der Fürstabt Johann von Fulda den Familien

Abraham, Kophelin und Vivelmann (Feibelmann), sich je nach Belieben im

Stiftslande oder in den Städten Fulda,

Vacha und Homburg niederzulassen.

Sie durften Geld auf Zinsen verleihen und zwar konnten sie von Fuldaer

Staatsangehörigen für jeden Gulden die Woche 4 Pfennig verlangen (gleich

zwei Groschen), von 'Ausländern' aber mehr. Grundbesitz und Handwerk

war ihnen verboten. Hatte man sie nun so von Staatswegen zu Handel und

Geldgeschäft herangezüchtet und zum Wucher genötigt, so blieb der Hass

der Schuldner nicht aus. Wiederholt (z.B. 1570, 1582 und 1615) und nachdrücklich

forderten die Räte der Städte Hammelburg,

Brückenau und

Geisa die

'Abschaffung der Juden'. Endlich im Jahre 1671 waren die fortdauernden

Wühlereien von Erfolg gekrönt, Fürstabt Bernhard Gustav verordnete die

Ausweisung sämtlicher Juden aus Dorf und Stadt binnen dreier Monate. Ein

Ziegelbrenner in Untererthal, der anscheinend durch die Austreibung seiner

Schulden ledig wurde, fand dieses Ereignis so erfreulich, dass er in eine

Ziegel einbrannte: 'Diese Ziegel ist gemacht in diesem Jahr, da der Juden ihr Auszug war. 1671.' (Anmerkung: Die Angaben über Untererthal entnahm ich dem lesenswerten Buch von Ullrich: Untererthal,

Eine kulturhistorische Studie). Dass

die Judenschaft Westheims auch auswandern musste, erscheint zweifelhaft.

Vielleicht kam ihr der Umstand zustatten, dass mitten durch dieses Dörfchen

die Grenze zog zwischen den beiden 'Großmächten' Fulda und Würzburg.

Die ganze blühende Gemeinde Hammelburg jedoch wurde von der Austreibung

betroffen; ebenso die Untererthaler Judenschaft. Mühselig geduckt

schleppten nun die heimatlos gewordenen fuldaischen Schutzjuden ihre

tragbaren Habseligkeiten fort. Die Glücklicheren unter den Unglücklichen

bargen Hab und Gut in alten gebrechlichen Wagen, die mit einem Zelttuch überspannt

waren und langsam die Straße dahin krochen, weil eben das magere

Pferdchen nicht schneller konnte. Manches Schimpfwort, mancher Steinwurf

aus dem Hinterhalt ließ Kinder und Greise unter dem Zeltbahn erschreckt

aufschreien. Die meisten Christen indes hatten sich den menschlichen Sinn

bewahrt und wollten von Rohheiten nichts wissen. Juden und Christen hatten

im Allgemeinen ganz gut miteinander gelebt, wenn auch manches Missverständnis

auf beiden Seiten noch herrschte. Doch das Volk hatte damals – nichts zu

sagen. Und so zerstreute sich denn die Hammelburger Judengemeinde nach

allen Gegenden. Am Kreuzweg aber, bevor die einen ins Würzburger Land,

die andern ins Mainzer und Pfälzer Land sich wandten, entstieg einem

kleinen Wagen der ehrwürdige Rabbiner Isak Brilin. Viele Jahre hatte er

in Hammelburg segensreich gewirkt und nun war seine Gemeinde vernichtet.

Es galt zu scheiden von den lieb gewonnenen Freunden. Herzzerreißend war

der Abschied vom Rabbi, der allen ein Vater gewesen war… Rabbi Isak, der

ein Sohn des Fuldaer Rabbiners Meschullam Elieser Sußmann Brilin war,

schlug den Weg ins Rheintal ein. Dorf in Worms oder Mannheim, wo er schon

früher gewirkt, wollte er sich eine neue Heimat suchen. Überall erzählte

man ihm, dass der edle Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig allen seinen

Untertanen, Christen und Juden, ein gütiger Landesvater war. Das war der

gleiche Fürst, der auch den berühmt gewordenen holländischen

Philosophen, den Juden Baruch Spinoza zu sich berufen wollte. Spinoza aber

lehnte die angebotene Stelle als Professor an der Heidelberger Universität

ab. Der hochgesinnte Kurfürst erkannte bald die Weisheit und Weltklugheit

des Hammelburger Rabbiners, er ließ in darum oft an seinen Hof kommen und

fand solchen Gefallen an ihm, dass Brilin von da ab in höchster Gunst

stand. Die Mannheimer Gemeinde hatte nicht zu bereuen, dass sie ihn zu

ihrem Rabbiner wählte. Doch schon 1678 stirbt er. Einige Wochen vor ihm

war sein Freund, Rabbi Elchanan bar Chaim, dahingeschieden, der ebenfalls

aus Hammelburg vertrieben, im gastlichen Mannheim Unterkommen gefunden

hatte. Das dortige Memorbuch sagt von ihm, dass er die Tora in Israel

vermehrt und viele Schüler aufgestellt habe. Im

Verlaufe des 30jährigen Krieges verließen die meisten Juden von Westheim,

Untererthal usw. ihre Dörfchen, um sich in die kleinen Städte

zu begeben, wo sie doch etwas mehr Schutz fanden. So vergrößerte sich

die ursprünglich kleine Gemeinde Hammelburg zusehends. Sie bestand jedoch

bereits seit 1400, sodass sie auf ein fünfhundertjähriges Bestehen zurückblicken

kann. Im Juni 1399 gestattet der Fürstabt Johann von Fulda den Familien

Abraham, Kophelin und Vivelmann (Feibelmann), sich je nach Belieben im

Stiftslande oder in den Städten Fulda,

Vacha und Homburg niederzulassen.

Sie durften Geld auf Zinsen verleihen und zwar konnten sie von Fuldaer

Staatsangehörigen für jeden Gulden die Woche 4 Pfennig verlangen (gleich

zwei Groschen), von 'Ausländern' aber mehr. Grundbesitz und Handwerk

war ihnen verboten. Hatte man sie nun so von Staatswegen zu Handel und

Geldgeschäft herangezüchtet und zum Wucher genötigt, so blieb der Hass

der Schuldner nicht aus. Wiederholt (z.B. 1570, 1582 und 1615) und nachdrücklich

forderten die Räte der Städte Hammelburg,

Brückenau und

Geisa die

'Abschaffung der Juden'. Endlich im Jahre 1671 waren die fortdauernden

Wühlereien von Erfolg gekrönt, Fürstabt Bernhard Gustav verordnete die

Ausweisung sämtlicher Juden aus Dorf und Stadt binnen dreier Monate. Ein

Ziegelbrenner in Untererthal, der anscheinend durch die Austreibung seiner

Schulden ledig wurde, fand dieses Ereignis so erfreulich, dass er in eine

Ziegel einbrannte: 'Diese Ziegel ist gemacht in diesem Jahr, da der Juden ihr Auszug war. 1671.' (Anmerkung: Die Angaben über Untererthal entnahm ich dem lesenswerten Buch von Ullrich: Untererthal,

Eine kulturhistorische Studie). Dass

die Judenschaft Westheims auch auswandern musste, erscheint zweifelhaft.

Vielleicht kam ihr der Umstand zustatten, dass mitten durch dieses Dörfchen

die Grenze zog zwischen den beiden 'Großmächten' Fulda und Würzburg.

Die ganze blühende Gemeinde Hammelburg jedoch wurde von der Austreibung

betroffen; ebenso die Untererthaler Judenschaft. Mühselig geduckt

schleppten nun die heimatlos gewordenen fuldaischen Schutzjuden ihre

tragbaren Habseligkeiten fort. Die Glücklicheren unter den Unglücklichen

bargen Hab und Gut in alten gebrechlichen Wagen, die mit einem Zelttuch überspannt

waren und langsam die Straße dahin krochen, weil eben das magere

Pferdchen nicht schneller konnte. Manches Schimpfwort, mancher Steinwurf

aus dem Hinterhalt ließ Kinder und Greise unter dem Zeltbahn erschreckt

aufschreien. Die meisten Christen indes hatten sich den menschlichen Sinn

bewahrt und wollten von Rohheiten nichts wissen. Juden und Christen hatten

im Allgemeinen ganz gut miteinander gelebt, wenn auch manches Missverständnis

auf beiden Seiten noch herrschte. Doch das Volk hatte damals – nichts zu

sagen. Und so zerstreute sich denn die Hammelburger Judengemeinde nach

allen Gegenden. Am Kreuzweg aber, bevor die einen ins Würzburger Land,

die andern ins Mainzer und Pfälzer Land sich wandten, entstieg einem

kleinen Wagen der ehrwürdige Rabbiner Isak Brilin. Viele Jahre hatte er

in Hammelburg segensreich gewirkt und nun war seine Gemeinde vernichtet.

Es galt zu scheiden von den lieb gewonnenen Freunden. Herzzerreißend war

der Abschied vom Rabbi, der allen ein Vater gewesen war… Rabbi Isak, der

ein Sohn des Fuldaer Rabbiners Meschullam Elieser Sußmann Brilin war,

schlug den Weg ins Rheintal ein. Dorf in Worms oder Mannheim, wo er schon

früher gewirkt, wollte er sich eine neue Heimat suchen. Überall erzählte

man ihm, dass der edle Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig allen seinen

Untertanen, Christen und Juden, ein gütiger Landesvater war. Das war der

gleiche Fürst, der auch den berühmt gewordenen holländischen

Philosophen, den Juden Baruch Spinoza zu sich berufen wollte. Spinoza aber

lehnte die angebotene Stelle als Professor an der Heidelberger Universität

ab. Der hochgesinnte Kurfürst erkannte bald die Weisheit und Weltklugheit

des Hammelburger Rabbiners, er ließ in darum oft an seinen Hof kommen und

fand solchen Gefallen an ihm, dass Brilin von da ab in höchster Gunst

stand. Die Mannheimer Gemeinde hatte nicht zu bereuen, dass sie ihn zu

ihrem Rabbiner wählte. Doch schon 1678 stirbt er. Einige Wochen vor ihm

war sein Freund, Rabbi Elchanan bar Chaim, dahingeschieden, der ebenfalls

aus Hammelburg vertrieben, im gastlichen Mannheim Unterkommen gefunden

hatte. Das dortige Memorbuch sagt von ihm, dass er die Tora in Israel

vermehrt und viele Schüler aufgestellt habe.

Nicht lange konnte man im Fuldaer Land die Steuerquelle der Schutzjuden

entbehren. Auch in der judenreinen Zeit waren die Verhältnisse der Bevölkerung

nicht besser geworden. Schon 1678 ließ man wieder Juden herein.

Paradiesisch ging es ihnen auch jetzt nicht. Das mussten die Untererthaler

Juden erfahren, die sich mit Genehmigung des Freiherrn von Erthal eine ‚Judenschul

aus Holz' gebaut hatten (1737). Der Fürstabt von Fulda war es nicht

ganz zufrieden und es kam zu Unterhandlungen. Bevor diese zu Ende waren,

machte der Oberamtmann von Hammelburg kurzen Prozess. Er schickte seine

Heeresmacht, einen Hauptmann und zwanzig Gemeine der Landpolizei ab, die

in den Burgplatz eingefallen und sotanes Bäulein gewaltsamer Weis auf den

Grund niedergerissen haben.' Die Untererthaler mussten wieder in einer

engen Stube 'Synagoge halten'. Die

Französische Revolution führte die Armee des Generals Jourdan ins

Saaletal. Zahlreiche Quartierzettel und Verzeichnisse geben noch heute

davon Kunde, welche Lasten, Beschwernisse und Lieferungen Christen und

Juden in dem unruhevollen Jahre 1796 zu tragen hatten. Aber auch von den

darauf folgenden Jahren existieren noch zahlreiche Quartierzettel. War die

eine Truppe fordert, so forderte eine frisch eingetroffene Abteilung

wieder neue Leistungen. Noch viele Jahre nach dem Paris Frieden musste der

'Vorgänger' (Vorstand) für die Westheimer Judenschaft prozessieren,

damit diese die vielen hundert Gulden Quartierlasten wieder aus der französischen

Kriegsentschädigung bekam. (Reparationen möchte man es fast nennen.)

Als General Jourdan, bei Würzburg besiegt, sich zurückziehen musste, wälzten

sich die geschlagenen Scharen wiederum durch das Saaletal. Allenthalben

fielen die erbitterten Bauern über kleine französische Scharen her. So

auch die Untererthaler Bauern, die einen französischen Major in der

Thulba ertränkten. Das hatten sie bitter zu bereuen. Kaum erfuhr Jourdan,

der mit dem Hauptheer nahte, von dem Überfall, so befahl der den Angriff.

Zahlreiche Bauern fanden im nutzlosen Kampf den Tod und nun sollte auch

das Dorf noch niedergebrannt werden. Ein Untererthaler Jude ging dem

General Jourdan entgegen und bat um Schonung für den Ort. Umsonst. Bald

prasselten an allen Ecken und Enden die Flammen empor. Auch die Stammburg

der Grafen fiel in Schutt und Asche. Der letzte Erthaler, der kinderlose

Kurmainzer Kammerherr Franz Lothar vermachte den öden Burgplatz

unentgeltlich an die Judengemeinde. Für 450 Gulden wollte er auf dem

Platz eine Synagoge errichten. Das geschah denn auch. Unter einem Torbogen

hindurch gelangt man noch heute in dieses Gebäude.

|

Aber auch

in der folgenden Zeit waren die Juden nicht auf Rosen gebettet. Das zeigt

eine Eingabe des Westheimer Juden

Jakob Feist, die im Jahre 1813 an das großherzogliche Landgericht Euerdorf

(bei Kissingen) gerichtet ist und worin es wörtlich heißt: 'Mit weinente Augen muss ich mayne Beschwärden

gegen den Landgerichtsdiener unterthänigst anbringen, dass ich viele

Klagtäg bey dem Herrn Landrichter nicht vorkommen kann durch Rumhalt des

Dieners. Wen es Amtsbefehl ist, so bitt ich den Amtsvater es mir zu sagen,

damit ich nicht viele Täg und Stunden vor der Thür zu stehn brauche. Wo

ich die Höflichkeit und Menschheit bey mir selbst habe, dass ich das

Landgericht nicht überlässig habe (belästigt!) wann die Not nit trängt,

wenn ich würklich beim Herrn Aktuar eine Auspfändung auswürke, so hat

selber nit viel Respekt dafür und werde nicht vollzogen…' Hier sieht

man, wie selbst ein Gerichtsdiener förmlich Schindluder treibt mit

rechtsuchenden Juden. Nach endlosem Besitzwechsel wurde 1816 dieses fränkische

Ländchen bayerisch. Damals befragte man auch die Westheimer Judenschaft,

ob sie königlich bayerisch oder kaiserlich (österreichisch) gesonnen sei?

Dieser Volksentscheid fiel zugunsten Bayerns aus. Nur Isak Katz, ein

Metzger, erklärte sich vorsichtig 'neiterall' (d.h. parteilos). Dem

Seligmann Arig war es 'gleichgiltig' – woraus die Hakenkreuzler den

Beweis für die vaterlandslosen Juden ableiten können – und Löb Arje

zeigt sich in dem interessanten Schriftstück als Philosoph, denn er

'will waren wie Er mös', (d.h. er will das werden, was er werden

muss). Um jene Zeit ordnete die Regierung an, dass auch die Juden sich bürgerliche

Namen beilegen und es lohnt sich schon einmal in den Listen

nachzuforschen, wie sich die Juden nun benennen. In der Hauptsache schöpfte

man bei dieser staatlichen Holekrasch aus dem Gebiet der Geographie und so

verwandeln sich die Benfet Aron, Jakob Feist usw. in Hanauer, Berliner,

Oppenheimer, Frankfurter, Regensburger, Holländer, Fulder, Schneeberger

u.a.m. Die Kohanim behielten ihren alten Namen Kohn, Kahn, oder Ka-z bei,

was soviel wie Kohen Zedak = Frommer Priester bedeutet. Weil es aber in

der Gemeinde viele 'Ka Zen' gab, tauschte ein Familienzweig dafür den

Namen Adler ein. Neben den Goldschmidt, Stern, Klingenstein, gab es einen

Manufakturwaren-Händler, der sich – Mussliner benannte! In der weltabgeschiedenen Gemeinde Dittlofsroda und

Völkersleier zog man mehr

die Naturkunde zu Rate und hieß sich: Bergmann, Grünlaub, Nussbaum,

Straus, Hoffmann, Stern, Adler usw.

Alle die entschwundenen Generationen eint heute der uralte Friedhof

zu Pfaffenhausen. Wer von Hammelburg nach Kissingen fährt, sieht ihn drüben

am Bergeshang liegen. Vor vielen Jahrhunderten machten die Freiherren von

Erthal ein gutes Geschäft, als sie den öden Platz an die Judenschaft

verkauften. Zahlreiche Gemeinden bis weit in die Rhön nach Brückenau und

bis ins Maintal nach Gemünden waren gezwungen, ihre Toten hierher zu

bestatten. Aber auch

in der folgenden Zeit waren die Juden nicht auf Rosen gebettet. Das zeigt

eine Eingabe des Westheimer Juden

Jakob Feist, die im Jahre 1813 an das großherzogliche Landgericht Euerdorf

(bei Kissingen) gerichtet ist und worin es wörtlich heißt: 'Mit weinente Augen muss ich mayne Beschwärden

gegen den Landgerichtsdiener unterthänigst anbringen, dass ich viele

Klagtäg bey dem Herrn Landrichter nicht vorkommen kann durch Rumhalt des

Dieners. Wen es Amtsbefehl ist, so bitt ich den Amtsvater es mir zu sagen,

damit ich nicht viele Täg und Stunden vor der Thür zu stehn brauche. Wo

ich die Höflichkeit und Menschheit bey mir selbst habe, dass ich das

Landgericht nicht überlässig habe (belästigt!) wann die Not nit trängt,

wenn ich würklich beim Herrn Aktuar eine Auspfändung auswürke, so hat

selber nit viel Respekt dafür und werde nicht vollzogen…' Hier sieht

man, wie selbst ein Gerichtsdiener förmlich Schindluder treibt mit

rechtsuchenden Juden. Nach endlosem Besitzwechsel wurde 1816 dieses fränkische

Ländchen bayerisch. Damals befragte man auch die Westheimer Judenschaft,

ob sie königlich bayerisch oder kaiserlich (österreichisch) gesonnen sei?

Dieser Volksentscheid fiel zugunsten Bayerns aus. Nur Isak Katz, ein

Metzger, erklärte sich vorsichtig 'neiterall' (d.h. parteilos). Dem

Seligmann Arig war es 'gleichgiltig' – woraus die Hakenkreuzler den

Beweis für die vaterlandslosen Juden ableiten können – und Löb Arje

zeigt sich in dem interessanten Schriftstück als Philosoph, denn er

'will waren wie Er mös', (d.h. er will das werden, was er werden

muss). Um jene Zeit ordnete die Regierung an, dass auch die Juden sich bürgerliche

Namen beilegen und es lohnt sich schon einmal in den Listen

nachzuforschen, wie sich die Juden nun benennen. In der Hauptsache schöpfte

man bei dieser staatlichen Holekrasch aus dem Gebiet der Geographie und so

verwandeln sich die Benfet Aron, Jakob Feist usw. in Hanauer, Berliner,

Oppenheimer, Frankfurter, Regensburger, Holländer, Fulder, Schneeberger

u.a.m. Die Kohanim behielten ihren alten Namen Kohn, Kahn, oder Ka-z bei,

was soviel wie Kohen Zedak = Frommer Priester bedeutet. Weil es aber in

der Gemeinde viele 'Ka Zen' gab, tauschte ein Familienzweig dafür den

Namen Adler ein. Neben den Goldschmidt, Stern, Klingenstein, gab es einen

Manufakturwaren-Händler, der sich – Mussliner benannte! In der weltabgeschiedenen Gemeinde Dittlofsroda und

Völkersleier zog man mehr

die Naturkunde zu Rate und hieß sich: Bergmann, Grünlaub, Nussbaum,

Straus, Hoffmann, Stern, Adler usw.

Alle die entschwundenen Generationen eint heute der uralte Friedhof

zu Pfaffenhausen. Wer von Hammelburg nach Kissingen fährt, sieht ihn drüben

am Bergeshang liegen. Vor vielen Jahrhunderten machten die Freiherren von

Erthal ein gutes Geschäft, als sie den öden Platz an die Judenschaft

verkauften. Zahlreiche Gemeinden bis weit in die Rhön nach Brückenau und

bis ins Maintal nach Gemünden waren gezwungen, ihre Toten hierher zu

bestatten.

An der Friedhofsmauer liegen zwei Gräber, an die sich eine schauerliche,

aber wahre Geschichte knüpft. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte

in Dittlofsroda ein frommer angesehener Jude – er betrieb ein kleines

Ladengeschäft und war öfters nicht zuhause. Ein verschuldeter,

habgieriger Müller machte sich dies zunutze. Er überfiel die noch

ziemlich junge Frau, ermordete sie und raffte zusammen, was er finden

konnte. In diesem Augenblick naht, nichts ahnend, mit einem frischen

Kuchen unter dem Arm, vom Backofen her das jüdische Dienstmädchen.

Voller Grausen erblickt es die tote Herrin und den Müller, der noch im

Gelde wühlt. Entsetzen lähmt das Mädchen und ehe es schreien oder flüchten

konnte, hatte der Mörder auch die unerwartete Zuschauerin zum Schweigen

gebracht. Dann entweicht er. Doch bald erreicht ihn sein Schicksal. Zu

Hammelburg auf dem weiten Marktplatz wurde er an den Pranger gestellt und

dann enthauptet. Seiner Mühle haftete von da der Fluch an, sie zerfiel

und längst ist kein Stein mehr von ihr zu finden (Anmerkung: Nach einer

Mitteilung, die ich Herrn Hauptlehrer Hofmann in Rothenburg

o.d.T.

verdanke, habe der Mörder seine Tat im Zuchthaus Bayreuth abgebüßt, sei

also nicht enthauptet worden.".

Unter den bayerischen Königen wurde die Lage der Juden langsam besser.

Man versuchte auch, sie zu Ackerbau und Handwerk heranzubilden, was aber

nicht so schnell gelingen konnte. Eine Zwangskultur durch viele

Jahrhunderte lässt sich nicht so schnell ungeschehen machen.

Doch nach und nach fanden die Juden des Saaletals auch wieder

Gefallen am Ackerbau und so starb voriges Jahr, 86 Jahre alt, ein Westheimer Jude, der mit Leib und Seele die Ackerscholle geliebt hatte. Er

wusste gar lustige Geschichten zu erzählen aus jenen Zeiten und Versuchen

der Regierung. Da war ein Jude, der sollte vor seiner Verheiratung eine Prüfung

im Ackerbau ablegen. Er sollte ein Feld pflügen. Feist – so wollen wir

ihn nennen – hatte aber noch nie einen Pflug in Händen gehabt. Er

merkte also auch nicht, dass Spottvögel ihm die Pflugschar umgekehrt

angeschraubt hatten. Ahnte auch nicht das verstohlene Lächeln in den

Augen der 'hohen Prüfungskommission'. Mit Hü und Hott begann der

Angriff aufs Feld, das sich indes sehr widerspenstig zeigte. Feist

probierte und mühte sich ab, knallte wütend mit der Peitsche auf seine

unschuldigen Kühe; der Angstschweiß lief ihm herab und er würde sich

noch stundenlang umsonst abgequält haben, wenn nicht die gnädige

Kommission ihn erlöst hätte und bescheinigt -, dass er seine Prüfung

– bestanden! Heute sind

diese Zeiten längst überwunden, zahlreiche Familien leben vom Ackerbau

und haben es nicht zu bereuen, dass sie Bauern geworden sind. Zu Unrecht rümpft

mancher städtische Jude über diese einfachen Landjuden die Nase, weil

sie nicht gleich ihm in sorgfältiger Kleidung durch die Welt gehen oder

sausen. Vorläufig gilt noch das uralte Wort von Rabbi Jose: 'Wie schön

ist doch die Arbeit, sie macht einen warm, wenn man mit ihr geht!'". |

|

|

Anmerkung:

Der Beitrag von Lehrer Julius Straus erschien vor der "Bayerischen

Israelitischen Gemeindezeitung" bereits in der Zeitschrift "Der

Israelit", der Schlussabschnitt in der Ausgabe vom 2. Juli

1925. Anmerkung:

Der Beitrag von Lehrer Julius Straus erschien vor der "Bayerischen

Israelitischen Gemeindezeitung" bereits in der Zeitschrift "Der

Israelit", der Schlussabschnitt in der Ausgabe vom 2. Juli

1925. |

Erinnerungen in Flurnamen

(aus: Josef Wabra: Geschichten und Sagen des Kissinger Raumes. Reihe:

Landeskundliche Schriftenreihe für Nord-Unterfranken Heft 3. Hrsg. von der

Arbeitsgemeinschaft Rhön/Saale / Sitz Bad Kissingen, Bad Kissingen

1965).

|

Das Jiddä-Dorf (= Juden-Dorf??) |

Hinweis auf die Flur "Judenpfad" |

Dokument erhalten

von

Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries |

"Die

Leute sagen, hier sei einmal im Mittelalter, als die Jiddä aus den

Dörfern ausgestoßen wurden, ein Jiddä-Dorf gestanden. Auch ein

Jiddä-Friedhof soll hier gewesen sein. Später ging das Dorf zugrunde,

aber die Töpfe, die diese Leute gemacht hatten, kann man heute noch

finden, wenn man tiefer in die Erde hineingräbt". |

An der

Saaletalterrasse, etwa 2 km vor Hammelburg,

50 m vor der derzeitigen Saalebrücke, in der Flur "Judenpfad", wurde 1960 eine

vorgeschichtliche Siedlungsstelle entdeckt...." |

Zur Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer

Zu Lehrer Jakob Geßner

Jüdischer Lehrer von 1875 bis 1906 war Jakob

Geßner, der großes Ansehen in der jüdischen Gemeinde und in der Stadt

genoss. Dass er in Hammelburg Lehrer war, wurde auch lange nach seiner dortigen

Zeit hervorgehoben:

Meldung zum 80. Geburtstag von Jakob Geßner (1928)

Meldung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

August 1928: "Unser Vereinsmitglied, Kantor Krämer in

Ansbach

feierte vor kurzem den 70., Lehrer a.D. J. Geßner in Rostock, früher

in Hammelburg, den 80. Geburtstag. Den beiden Jubilaren auch an dieser

Stelle die herzlichsten Glückwünsche!" Meldung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

August 1928: "Unser Vereinsmitglied, Kantor Krämer in

Ansbach

feierte vor kurzem den 70., Lehrer a.D. J. Geßner in Rostock, früher

in Hammelburg, den 80. Geburtstag. Den beiden Jubilaren auch an dieser

Stelle die herzlichsten Glückwünsche!" |

Nachruf auf Jakob Geßner anlässlich seines Todes (1937)

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1937: "Jakob Geßner. Kaum 24

Stunden nach dem Ableben unseres Kollegen Jakob Nussbaum wurde uns ein

weiteres liebes und treues Mitglied, der im 89. Lebensjahre stehende

Lehrer i.R. Jakob Geßner, durch den Tod entrissen. Der Heimgegangene, am

18. Juli 1848 in Steinach a.d. Saale geboren, war Schüler der

Präparandenschule

Höchberg und der Lehrerbildungsanstalt Würzburg, die er 1867

absolvierte. In Würzburg legte er auch die Anstellungsprüfung für den

Volksschuldienst ab. Seine erste Anstellung fand er in Völkersleier, wo

er von 1867-1875 tätig war; er wirkte dann in Hammelburg und trat nach

31jähriger überaus segensreicher Tätigkeit in dieser Gemeinde, geehrt

und geachtet in allen Kreisen der Bevölkerung, in den Ruhestand über,

den er bei seinen ihn liebevoll betreuenden Kindern in

Gustrow und später

in Rostock verbrachte. Der Entschlafene zählte zu den Männern, die im

Herbste 1879 dem Weckruf zur Gründung eines jüdischen Lehrervereins zunächst

für Unterfranken, der sich wenige Jahre später auf ganz Bayern

erstreckt, gefolgt waren und sich in Erkenntnis der Notwendigkeit des

Zusammenschlusses der Lehrerschaft dem Verein als Mitglied anschlossen.

Mit warmfühlendem Herzen und in edler sozialer Gesinnung förderte er die

Ziele des jungen Vereins und in einem der ersten Jahresberichte werden

seine erfolgreichen und anerkennenswerten Bemühungen um die

Vereinseinrichtungen dankend hervorgehoben. Durch das Vertrauen der

Kollegen wurde er 1889 zum ersten Male und dann wiederholt als Ersatzmann

gewählt, um alsdann in die Verwaltung, der er von 1894-96 als Beisitzer

angehörte, einzutreten. Anlässlich des 50jährigen Vereinsjubiläums

wurde er mit acht weiteren Gründungsmitgliedern zum Ehrenmitgliede des

Vereins ernannt. Mit dem Dahingeschiedenen ist ein gütiger Mensch, ein

edler und vornehmer Charakter, ein Mann von vorbildlicher Treue

dahingegangen; ihm wird in unseren Reihen ein stetes und ehrendes Andenken

bewahrt bleiben. Secher zadik livrocho (das Gedenken an den

Gerechten ist zum Segen)." Artikel in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1937: "Jakob Geßner. Kaum 24

Stunden nach dem Ableben unseres Kollegen Jakob Nussbaum wurde uns ein

weiteres liebes und treues Mitglied, der im 89. Lebensjahre stehende

Lehrer i.R. Jakob Geßner, durch den Tod entrissen. Der Heimgegangene, am

18. Juli 1848 in Steinach a.d. Saale geboren, war Schüler der

Präparandenschule

Höchberg und der Lehrerbildungsanstalt Würzburg, die er 1867

absolvierte. In Würzburg legte er auch die Anstellungsprüfung für den

Volksschuldienst ab. Seine erste Anstellung fand er in Völkersleier, wo

er von 1867-1875 tätig war; er wirkte dann in Hammelburg und trat nach

31jähriger überaus segensreicher Tätigkeit in dieser Gemeinde, geehrt

und geachtet in allen Kreisen der Bevölkerung, in den Ruhestand über,

den er bei seinen ihn liebevoll betreuenden Kindern in

Gustrow und später

in Rostock verbrachte. Der Entschlafene zählte zu den Männern, die im

Herbste 1879 dem Weckruf zur Gründung eines jüdischen Lehrervereins zunächst

für Unterfranken, der sich wenige Jahre später auf ganz Bayern

erstreckt, gefolgt waren und sich in Erkenntnis der Notwendigkeit des

Zusammenschlusses der Lehrerschaft dem Verein als Mitglied anschlossen.

Mit warmfühlendem Herzen und in edler sozialer Gesinnung förderte er die

Ziele des jungen Vereins und in einem der ersten Jahresberichte werden

seine erfolgreichen und anerkennenswerten Bemühungen um die

Vereinseinrichtungen dankend hervorgehoben. Durch das Vertrauen der

Kollegen wurde er 1889 zum ersten Male und dann wiederholt als Ersatzmann

gewählt, um alsdann in die Verwaltung, der er von 1894-96 als Beisitzer

angehörte, einzutreten. Anlässlich des 50jährigen Vereinsjubiläums

wurde er mit acht weiteren Gründungsmitgliedern zum Ehrenmitgliede des

Vereins ernannt. Mit dem Dahingeschiedenen ist ein gütiger Mensch, ein

edler und vornehmer Charakter, ein Mann von vorbildlicher Treue

dahingegangen; ihm wird in unseren Reihen ein stetes und ehrendes Andenken

bewahrt bleiben. Secher zadik livrocho (das Gedenken an den

Gerechten ist zum Segen)." |

Die Suche nach der Nachfolge Geßners gestaltete

sich sehr

schwierig, da die Gemeinde offenbar auf Grund der zurückgegangenen

Gemeindegliederzahlen bei der Gehaltsberechnung der jüdischen Lehrer

Einsparungen vornehmen wollte. Auch andere Gründe mag es gegeben haben, da die

nachfolgenden Lehrer (Freudenberger aus Geroda 1906/07, Gundersheimer aus

Zeitlofs 1907/08) jeweils nur wenige Monate in Hammelburg geblieben

sind.

Aus

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober

1908: "Sprechsaal. Die Zeiten ändern sich. Aus

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober

1908: "Sprechsaal. Die Zeiten ändern sich.

Aus

Unterfranken. Man wird

sich wohl noch erinnern, dass vor zwei Jahren eine Notiz durch die Blätter

ging, die israelitische Kultusgemeinde Hammelburg habe unter 18

eingelaufenen Bewerbungen um die dortige israelitische

Religionslehrerstelle keinen geeigneten Lehrer finden können, d.h. man

wollte den einen oder anderer Lehrer nicht – oder es waren fast alle

nicht gut genug. Herr Lehrer Geßner dankte damals ab und zog sich ins

Privatleben zurück (Gustrow in Mecklenburg), obwohl er keine Pension

erhielt (auf israelitischen Religionslehrerstellen gibt es nämlich eine

Pensionsberechtigung nicht) und obwohl er erst Ende der Fünfziger war und

bei seiner guten Gesundheit noch lange hätte Dienst tun können. Von

einem Dank der Gemeinde Herrn Geßner gegenüber hat man nichts gehört,

obwohl er sich um die Gemeinde Hammelburg verdient gemacht hatte.

Bei der Wahl des Nachfolgers für Herrn Geßner setzte man sich noch aufs

hohe Ross. Schließlich wurde die Stelle Herrn Freudenberger in Geroda

übertragen. Doch der 'Glückliche' legte sein Amt in Hammelburg schon

nach 11 Monaten nieder. Der schöne Posten war wieder frei. In Hammelburg

tat man's jetzt billiger. Herr Gundersheimer in Zeitlofs erhielt gute

Worte, sodass er die Stelle in Hammelburg nach längerem Zögern annahm.

Aber kaum 7 Monate dort, dankte er auch ab.

Wie geht es nun? Man gibt es noch billiger. Von der Vorstandschaft der

israelitischen Gemeinde in Hammelburg werden Briefe ausgesandt. So wurde

bei einem Lehrer in der Gegend von Würzburg angefragt, ob er seine

Bewerbung von früheren Jahren noch aufrechterhalte. Auch in die

Aschaffenburger Gegend kam ein solcher Werbebrief an einen Lehrer. Dazu

sei noch bemerkt, dass die Hammelburger israelitische Kultusgemeinde sich

das Recht vorbehält, nach drei Jahren zu kündigen, sodass der

betreffende Lehrer, falls er dort 'nicht gefällt', mit Kind und Kegel

abziehen kann. -

Nachschrift der Redaktion. Wir geben vorstehender Zuschrift unverkürzt

Raum, müssen aber die Verantwortung für die Einzelheiten der darin

enthaltenen Angaben dem Einsender überlassen. Mit tiefem Bedauern nehmen

wir Kenntnis davon, dass es gerade bayerische Gemeinden sind, die in den

letzten Jahren in recht unliebsamer Weise von sich reden machen. Es ist

ein Zeichen von bedauerlicher Rückständigkeit, wenn leistungsfähige

Gemeinde, anstatt bei Vakanzen durch angemessene Erhöhung des

Lehrergehalts den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen und

sich eine gut qualifizierte Lehrkraft zu sichern, durch eine kärgliche

und knauserige Bemessung desselben alle ernsthaften Bewerber abschrecken

und sich dann durch drakonische Bestimmungen gegen das zu schützen

suchen, was man einen Reinfall nennt. Häufiger Lehrerwechsel wirkt äußerst

nachteilig auf die heranwachsende Jugend und fördert den Verfall der

religiösen Institution; er wird aber hervorgerufen durch schlechte

Bezahlung und unwürdige Behandlung des Lehrers. Der Einwand, der vorige

Lehrer habe unter den gleichen Verhältnissen so und so lange ausgehalten,

ist hinfällig: die Zeiten haben sich eben geändert."

|

|

Folgende

Ausschreibungstexte aus den Jahren 1907/08 liegen noch vor. Auf die

Ausschreibung vom November 1907 hat sich Lehrer Gundersheimer aus Zeitlofs

beworben (siehe unten); die Ausschreibung 1908 war nach dem Ende seiner nur siebenmonatigen

Tätigkeit in Hammelburg notwendig geworden: |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.

November 1907: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.

November 1907:

"Wegen Berufung unseres Lehrers nach Halle ist die

Stelle

eines Lehrers, Vorbeters und Schochet

mit einem Mindest-Gesamteinkommen

von 1800 Mark

sofort zu besetzen.

Bewerbungen an den Unterzeichneten.

Hammelburg, 24. November 1907.

B. Stühler." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.

Oktober 1908: "Die Stelle eines Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.

Oktober 1908: "Die Stelle eines

Lehrers, Vorbeters und Schochet ist sofort

zu besetzen.

Mindest Gesamteinkommen 1800-2000 Mark. – Verheiratete

Bewerber bevorzugt.

Hammelburg, den 4. Oktober 1908.

Die Kultus-Verwaltung. B. Stühler." |

Über Lehrer Samuel Gundersheimer

(1907-1908 Lehrer in Hammelburg)

Anmerkung:

Lehrer Samuel Gundersheimer ist am 10. Juli 1883 in

Mittelsinn geboren. Er war von 1903 bis

1907 Lehrer in Zeitlofs, von wo er 1907 nach

Hammelburg wechselte, dort allerdings nur

einige Monate blieb; anschließend (ab 1908) war er bis 1922 in

Kleinheubach; 1922 wurde er Lehrer (Hauptlehrer) in Bad Brückenau.

Genealogische Informationen

https://www.geni.com/people/Samuel-Gundersheimer/6000000004988240003).

Gundersheimer starb am 26. September 1966 in Philadelphia, PA/USA.

Beitrag von Lehrer Hermann Mahlermann in Hammelburg

über den 19. Psalm (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1935: "Der

19. Psalm - als Lehrdarstellung für die Oberstufe methodisch bearbeitet

von Hermann Mahlermann in Hammelburg". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1935: "Der

19. Psalm - als Lehrdarstellung für die Oberstufe methodisch bearbeitet

von Hermann Mahlermann in Hammelburg".

Da der Beitrag keine Bezüge zur jüdischen Geschichte in Hammelburg

enthält, wird er nicht ausgeschrieben - bei Interesse bitte Textabbildung

anklicken. |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Mitteilungen der Ergebnisse von

Kollekten in der jüdischen Gemeinde (1869-192)

Anmerkung: mehrmals jährlich wurde in den jüdischen Gemeinden für Zwecke

unterschiedlichster Art gesammelt. Die Ergebnisse wurde häufig in den jüdischen

Zeitschriften bekanntgegeben. Nachstehend werden beispielhaft die

Ergebnisse von Kollekten in Hammelburg wiedergegeben,

Mitteilung

in "Der Israelitische Lehrer" vom 16. Juni 1869: "Achawa. Verein zur

Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und

-Waisen in Deutschland. Mai-Einnahme. Mitteilung

in "Der Israelitische Lehrer" vom 16. Juni 1869: "Achawa. Verein zur

Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und

-Waisen in Deutschland. Mai-Einnahme.

Spenden: gesammelt von Herrn Blümlein in Hammelburg bei den Herren Gebr.

Schlesinger 3 Fl. 30 KR., Leopold Nußbaum 1 Fl., Isaak Nußbaum 1 Fl.,

Hermann Nußbaum 1 Fl., Julius Meyer 1 Fl., H. Katz 1 Fl., Is. Meyer 1 Fl.,

Em. Stern 1 Fl., Katz Junior 30 kr., Samuel Nußbaum 36 kr, M. Stühler 30 kr.,

M. Katz 36 kt., Isaak Strauss 1 Fl., Zusammen 13 Fl. 42 KR.". " |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 29. Oktober 1879: "Hammelburg, Durch Lehrer

Geßner, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Babette Oppenheimer

4.70, Sophie Sichel 4.10, Pauline Nußbaum 1, Regine Nußbaum 1.25, Jeanette

Hanauer 1.15, Sara Kleemann 0.82, Adelheid Stern 1.20, Serch Stühler 2, Nora

Katz 1, Philippine Hamburger 1, Jette Hanauer 2, Karoline Geßner 1, zusammen

abzüglich Porto 21.02 M. " Mitteilung

in "Der Israelit" vom 29. Oktober 1879: "Hammelburg, Durch Lehrer

Geßner, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Babette Oppenheimer

4.70, Sophie Sichel 4.10, Pauline Nußbaum 1, Regine Nußbaum 1.25, Jeanette

Hanauer 1.15, Sara Kleemann 0.82, Adelheid Stern 1.20, Serch Stühler 2, Nora

Katz 1, Philippine Hamburger 1, Jette Hanauer 2, Karoline Geßner 1, zusammen

abzüglich Porto 21.02 M. " |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 9. November 1881: "Hammelburg, Durch Lehrer J.

Geßner, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Jette Hanauer 3, Eva

Schuster 2.30, Jeanette Hanauer 1.80, Sara Kleemann Witwe 1.40, Adelheid

Stern 2.30, Clara Nußbaum 1.20, Babette Oppenheimer 8.30, Sophie Siegel

4.50, Auguste Rosenberger 2, Philippine Hamburger 2, Sophie Stiefel 1.50,

Karoline Nußbaum 2.60, Pauline Nußbaum 2, Regine Nußbaum 2, Sara Stühler 2,

Semin Schuster 1.50, Karoline Geßner 1.20, zusammen abzüglich Porto 41.30

M.. Für die R. 1, 2,3 und 8. " Mitteilung

in "Der Israelit" vom 9. November 1881: "Hammelburg, Durch Lehrer J.

Geßner, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Jette Hanauer 3, Eva

Schuster 2.30, Jeanette Hanauer 1.80, Sara Kleemann Witwe 1.40, Adelheid

Stern 2.30, Clara Nußbaum 1.20, Babette Oppenheimer 8.30, Sophie Siegel

4.50, Auguste Rosenberger 2, Philippine Hamburger 2, Sophie Stiefel 1.50,

Karoline Nußbaum 2.60, Pauline Nußbaum 2, Regine Nußbaum 2, Sara Stühler 2,

Semin Schuster 1.50, Karoline Geßner 1.20, zusammen abzüglich Porto 41.30

M.. Für die R. 1, 2,3 und 8. " |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 16. Dezember 1886: "Spenden für das Heilige Land.

Hammelburg. Durch Lehrer Jakob Geßner, Mitteilung

in "Der Israelit" vom 16. Dezember 1886: "Spenden für das Heilige Land.

Hammelburg. Durch Lehrer Jakob Geßner,

A. Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Adelheid Stern 1.50,

Berta Stühler 1, Clara Nußbaum 1.70, Sophie Sichel 2, Jette Stühle 1,50, B.

Adler 1, Sara Kleemann 1.40, Clara Stern 3 Pauline Nußbaum 1, Babette

Oppenheimer 7, Sara Stühler 1.50, Jeanette Hanauer 2.50, Geschwister Katz

1.50, Eva Schuster 3, Fanni Hamburger 2, Ph. Hamburger 3, Karoline Nußbaum

2.50, Fanni Katz zwei, Rika Schuster 3, Regine Nußbaum 1.60, Jette Hanauer

3, Sophie Stiefel 1, Karoline Geßner 1.60 M.. – B. Spenden: Maier Hamburger,

gelegentlich des Gebetes für seinen kranken Sohn 5, Schönthal aus

Frankfurt am Main beim Aufrufen zur Tora 2 M. Gesamtsumme 58,50 M., Wovon je

10 M. für die B"Ch. und R IV, und 1.50 M. für Feibusch Cohn. "

|

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1887: "Hammelburg. Durch Lehrer Jakob

Geßner, Mitteilung

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1887: "Hammelburg. Durch Lehrer Jakob

Geßner,

A. Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Frau B. Oppenheimer 7.96,

Pauline Nußbaum 1, Clara Nußbaum 2.35, Clara Stern 3, Eva Schuster 3, Sophie

Sichel 3, Adelheid Stern 2, Karoline Nußbaum 2.50, Babetta Adler 2, Regine

Nußbaum 1.30, Jette Hanauer 3.20, Auguste Rosenberger zwei, Sara Stühle

1.50, Jette Stühler 1.50, Jeanette Hanauer 2, Sara Kleemann 1.50, Berta

Stühler 1, Ricke Schuster 2, Sophie Stiefel 1, Philippine Hamburger 3, Fanni

Katz 2, Fannie Hamburger 2, Geschwister Katz 1, Karoline Geßner 1.50,

zusammen 53.31 M.

B. Spenden: S. Sichel, ndr 1. A. Nußbaum, desgl. 0.50, Frl.

Rosenstein aus Westheim 3M.

Gesamtsumme abzüglich Porto 57.151M., Wovon je zehn M. für R4 und die

drei im. Für J. L. G. und 1.51 M. für ..." |

| |

Mitteilung

in "Das jüdische Echo" vom 16. September 1927: "Hammelburg. Büchsen:

Bettina Stern RM. 3.25, August Stühler 2.30, Adler 1.10 = RM. 6.65. Mitteilung

in "Das jüdische Echo" vom 16. September 1927: "Hammelburg. Büchsen:

Bettina Stern RM. 3.25, August Stühler 2.30, Adler 1.10 = RM. 6.65.

Spenden: S. Schuster RM. 10., Stern 5.-, Karl Nußbaum 3.-, Ferdinand Nußbaum

2.-, Ludwig Schuster 1.-, Rosenberger 5.-, Max Stühler 3.-, Finsterwald 3.-,

Martin Nußbaum 2.-, Kappel 1.-, Hamburger 2.- = RM. 36. Gleich RM. 42.65."

|

Die jüdische Gemeinde

Hammelburg engagiert sich an vorderer Stelle (1874)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

14. Juli 1874: "München, 27. Juni (1874). Die israelitischen

Kultusgemeinden in Hammelburg, Kissingen und

Unsleben, sowie weitere 70

Kultusgemeinden in Unterfranken und Aschaffenburg haben an die Kammer der

Abgeordneten die Bitte gestellt, dieselbe wolle beantragen, dass die Königliche

Staatsregierung die Aufhebung der noch in Bayern bestehenden Abgaben der

Juden an christliche Pfarrer, Lehrer und Messner ausspreche. Diese

'Judengelder' hätten, wie es in der Motivierung der Petition heißt,

nur in sehr seltenen Fällen ein privatrechtliches Verhältnis zu

Grundlage und wurzelten meist in der früheren Stellung der Juden in öffentlich

rechtlicher Beziehung. Es könne deshalb den Juden nicht verargt werden,

wenn sie bestrebt seien, von diesen Abgaben, von denen die Gesetze (§ 104

des Religionsedikts, Art. 5 des Gemeinde-Umlagengesetzes von 1819 und Art.

6 des Ablösungsgesetzes von 1848) sie befreien, auch tatsächlich befreit

zu werden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

14. Juli 1874: "München, 27. Juni (1874). Die israelitischen

Kultusgemeinden in Hammelburg, Kissingen und

Unsleben, sowie weitere 70

Kultusgemeinden in Unterfranken und Aschaffenburg haben an die Kammer der

Abgeordneten die Bitte gestellt, dieselbe wolle beantragen, dass die Königliche

Staatsregierung die Aufhebung der noch in Bayern bestehenden Abgaben der

Juden an christliche Pfarrer, Lehrer und Messner ausspreche. Diese

'Judengelder' hätten, wie es in der Motivierung der Petition heißt,

nur in sehr seltenen Fällen ein privatrechtliches Verhältnis zu

Grundlage und wurzelten meist in der früheren Stellung der Juden in öffentlich

rechtlicher Beziehung. Es könne deshalb den Juden nicht verargt werden,

wenn sie bestrebt seien, von diesen Abgaben, von denen die Gesetze (§ 104

des Religionsedikts, Art. 5 des Gemeinde-Umlagengesetzes von 1819 und Art.

6 des Ablösungsgesetzes von 1848) sie befreien, auch tatsächlich befreit

zu werden." |

Befreiung der jüdischen Reservisten vom Dienst an den

Hohen Feiertagen (1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907: "Bad

Kissingen, 27.

August. Auf das Gesuch des hiesigen Distriktsrabbiners an das

General-Kommando Würzburg um Befreiung der Reservisten an den kommenden

israelitischen Feiertagen erfolgt nachstehende Antwort: 'Im Verfolge

Ihres an das Königliche General-Kommando gerichteten Schreibens vom 1.2

dieses Monats Nr. 276 wurde angeordnet, dass die vom 7. bis 20. September

nach dem Truppen-Übungsplatz Hammelburg einberufenen israelitischen

Mannschaften des Beurlaubtenstandes soweit vom Dienste zu befreien sind,

dass sie am 9., 10. und 18. September in Hammelburg ihren religiösen

Verpflichtungen nachkommen können." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907: "Bad

Kissingen, 27.

August. Auf das Gesuch des hiesigen Distriktsrabbiners an das

General-Kommando Würzburg um Befreiung der Reservisten an den kommenden

israelitischen Feiertagen erfolgt nachstehende Antwort: 'Im Verfolge

Ihres an das Königliche General-Kommando gerichteten Schreibens vom 1.2

dieses Monats Nr. 276 wurde angeordnet, dass die vom 7. bis 20. September

nach dem Truppen-Übungsplatz Hammelburg einberufenen israelitischen

Mannschaften des Beurlaubtenstandes soweit vom Dienste zu befreien sind,

dass sie am 9., 10. und 18. September in Hammelburg ihren religiösen

Verpflichtungen nachkommen können." |

Blutspenden nichtjüdischer

Offiziere zur Rettung des Lebens der jüdischen Soldaten Frankfurter (1913)

Artikel

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. Juli 1913: "Die

Opferwilligkeit bayrischer Offiziere. Artikel

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. Juli 1913: "Die

Opferwilligkeit bayrischer Offiziere.

Würzburg. Eine höchst anerkennenswerten Opferwilligkeit haben bayerische

Offiziere bewiesen, um das Leben eines Soldaten zu retten. Aus Würzburg wird

gemeldet: der Soldat Frankfurter des 11. Feldartillerieregiments in Würzburg

erkrankte auf dem Truppenübungsplatz Hammelburg an Blutzersetzung,

sodass eine Bluttransfusion notwendig wurde. Als der Oberst die Anfrage

stellte, wer sich zu der Abzapfung von Blut für den Soldaten hergebe,

meldeten sich 17 Offiziere, darunter ein Major. Leutnant Dittmar von

der 6. Kompanie des 9. Infanterie-Regiments stellte sich als erster zur

Verfügung und ließ sich durch Professor Enderlen das Blut abzapfen, das dem

Soldaten infiziert wurde. Der Soldat befindet sich auf dem Wege der

Besserung. Auf solche Offiziere kann das Offizierkorps stolz sein. Glücklich

das Land, in dessen Offizierskorps ein solcher Geist haltet! "

|

Ein Hammelburger Gastwirt wird

wegen Beihilfe zum Schächten" in der NS-Zeit verhaftet (1934)

Artikel

in "Die Stimme" vom 29. Januar 1935: "Wegen Beihilfe zum Schächten in

Schutzhaft Artikel

in "Die Stimme" vom 29. Januar 1935: "Wegen Beihilfe zum Schächten in

Schutzhaft

Berlin, 24. Jänner wie der 'Völkische Beobachter' meldet, wurde in

Hammelburg (Bayern) ein Gastwirt wegen Vergehens der Beihilfe zur jüdischen

Schächtung in Schutzhaft genommen." |

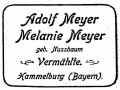

Nach

1945: Emigrantentreffen in New York (1949)

Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:

Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:

"Bad Kissingen - Brückenau

- Hammelburg - Gerolzhofen.

Samstag, den 30. April ab 7.30 Uhr abends. Treffen in

Begelo's Café-Restaurant

3801 Broadway (158 St.), l Treppe. Tel.: WA 8-9654". |

Mitteilungen zu einzelnen Personen

aus der Gemeinde

25jähriges Geschäftsjubiläum der

Firma des aus Hammelburg stammenden Max Baumann in Wittenberg sowie seine

Silberhochzeit (1909)

Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 25. Juni 1909: "Wittenberg, 18. Juni. In

unserer Stadt haben sich bekanntlich vor etwa 30 Jahren die ersten jüdischen

Familien ansässig gemacht, und wechseln jetzt, wenn auch noch in seltenen

Fällen die Familienfestlichkeiten. So feiert am Donnerstag den 10. Juni

unsere Mitbürger Herr Max Baumann sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum

und auch mit seiner Gattin im Kreise seiner Familie, Verwandten, Freunden

und Bekannten die Silberhochzeit. Die Jubilare wurden nicht nur von Ihnen

Nahestehenden, auch von einem großen Teil der Mitbürger in sehr reichem Maße

geehrt. Baumann, ein Süddeutscher aus dem fränkischen Städtchen

Hammelburg gebürtig, und dessen Gattin, eine geborene Bendheim aus Halle

a. S., erfreuen sich eines guten Rufes. Baumann, der in seiner soliden,

schlichten Lebensweise bemüht ist, das Ansehen seiner Familie hochzuhalten,

auch das geschäftliche Renommee in peinlichster Weise zu wahren wusste,

betätigt sich auch in der uneigennützigsten Weise für die hiesige freie

Religionsgemeinschaft, insofern an der Spitze stehend, dass er seit eine

Reihe von Jahren dahin zu wirken verstand, dass unsere Jugend einen guten

Religionsunterricht genießt, und an den Festtagen die Abhaltung eines

würdigen Gottesdienstes in edelster Weise ins Leben rief. Er selbst aber

steht der Hauptgemeinde Halle so nahe, dass er den geschäftlich

erforderlichen Teil hier auch mit erledigt." Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 25. Juni 1909: "Wittenberg, 18. Juni. In

unserer Stadt haben sich bekanntlich vor etwa 30 Jahren die ersten jüdischen

Familien ansässig gemacht, und wechseln jetzt, wenn auch noch in seltenen

Fällen die Familienfestlichkeiten. So feiert am Donnerstag den 10. Juni

unsere Mitbürger Herr Max Baumann sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum

und auch mit seiner Gattin im Kreise seiner Familie, Verwandten, Freunden

und Bekannten die Silberhochzeit. Die Jubilare wurden nicht nur von Ihnen

Nahestehenden, auch von einem großen Teil der Mitbürger in sehr reichem Maße

geehrt. Baumann, ein Süddeutscher aus dem fränkischen Städtchen

Hammelburg gebürtig, und dessen Gattin, eine geborene Bendheim aus Halle

a. S., erfreuen sich eines guten Rufes. Baumann, der in seiner soliden,

schlichten Lebensweise bemüht ist, das Ansehen seiner Familie hochzuhalten,

auch das geschäftliche Renommee in peinlichster Weise zu wahren wusste,

betätigt sich auch in der uneigennützigsten Weise für die hiesige freie

Religionsgemeinschaft, insofern an der Spitze stehend, dass er seit eine

Reihe von Jahren dahin zu wirken verstand, dass unsere Jugend einen guten

Religionsunterricht genießt, und an den Festtagen die Abhaltung eines

würdigen Gottesdienstes in edelster Weise ins Leben rief. Er selbst aber

steht der Hauptgemeinde Halle so nahe, dass er den geschäftlich

erforderlichen Teil hier auch mit erledigt." |

Manfred Leven wird für seinen

Kriegseinsatz mit dem Eisernen Kreuz II ausgezeichnet (1915)

Anmerkung: Manfred Leven (geb. 1893 in Hammelburg, später wohnhaft in

Steinach a.d.Saale, wurde nach der Deportation ab Würzburg am 25. April 1942

nach Krasnystaw ermordet (für tot erklärt).

Artikel

in "Das jüdische Echo" vom 10. September 1915: "Hammelburg. Manfred

Leven, bei einem bayerischen Infanterie-Regiment, zur Zeit verwundet im

Reserve-Lazarett Friedberg in Hessen, erhielt das Eiserne zweite Klasse. " Artikel

in "Das jüdische Echo" vom 10. September 1915: "Hammelburg. Manfred

Leven, bei einem bayerischen Infanterie-Regiment, zur Zeit verwundet im

Reserve-Lazarett Friedberg in Hessen, erhielt das Eiserne zweite Klasse. " |

Zum Tod von Philippine Hamburger (1920)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August

1920: "Würzburg, 28. Juli (1920). Am 27. Juli hauchte Frau Philippine,

Gattin der Herrn Abraham Hamburger in Hammelburg, nach kurzem Krankenlager

ihre edle Seele aus. Wer die Verblichene gekannt, der versteht den tiefen

Schmerz, den ihr Hintritt ausgelöst. Sie verkörperte des Dichters Wort:

'Die Sprache der Liebe ruhte auf ihren Lippen'. An den Strahlen ihrer