|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Gleicherwiesen mit

Simmershausen (Gemeinde

Gleichamberg, Kreis Hildburghausen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Gleicherwiesen bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts

zurück. 1680 nahmen die reichsritterschaftlichen Dorfherren von Bibra vier

"Schutzjuden" in Gleicherwiesen auf. Es waren Familien aus der

Gemeinde Bibra oder auch einige der 1671 aus dem Hochstift Fulda

vertriebene

jüdische Familien. Durch die Anwesenheit der jüdischen Familien verbesserte

sich die wirtschaftliche Lage des Ortes: 1743 wurde Gleicherwiesen in den Rang

eines Marktfleckens erhoben und durfte vier Jahr- und Viehmärkte

abhalten.

Ende des 18. Jahrhunderts schlossen sich die Juden des benachbarten

Simmershausen der israelitischen Kultusgemeinde Gleicherwiesen an (1786). Im

folgenden Jahr konnten neue Einrichtungen der jüdischen Gemeinde geschaffen

werden, u.a. durch die Einweihung einer Synagoge im Jahr 1787.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: in Gleicherwiesen 1833 189 jüdische Einwohner (neben

256 christlichen), 1841 185, 1888 214; in Simmershausen 1841, 51, 1853 60 jüdische Einwohner,

1897 an beiden Orten zusammen 216 (davon 183 fest ansässig; in 41 Familien),

1895 230 (in 44 Familien), 1899 175 (in 38 Familien), 1901 151 (in 42

Haushaltungen).

In den Listen Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts wird häufig die Gemeinde als jüdische Gemeinde

Gleicherwiesen-Simmershausen bezeichnet.

Die jüdischen Familien lebten bis weit ins 19. Jahrhundert

hinein vom Handel mit Vieh sowie Häuten und Kleinwaren (Kramwaren). Um 1850 war

der bedeutendste Viehhändler am Ort Nathan Seligmann. In der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts öffneten mehrere von Ihnen Läden und Handlungen am Ort. Das

ehemalige Schloss an der Lindener Straße wurde von der Firma Bachmann übernommen

und umgebaut.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), ein jüdische Schule

(Elementarschule / Öffentliche Volksschule),

ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert hatten Gleicherwiesen und Simmershausen zeitweise

eigene Lehrer: so wird 1843 Joseph Merzenbacher als provisorischer

Schullehrer in Simmershausen genannt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

sind als Lehrer

für beide Orte zu nennen: Mayer Bär (1843/1844 erwähnt), Marcus Cramer, der seit 1853 am Ort war, 1878 sein 25-jähriges

Dienstjubiläum feiern konnte und 1885 in den Ruhestand trat (siehe Berichte

unten, gest. 1887). Sein Nachfolger war Jacob Mühlfelder, der sich u.a. dadurch

verdient machte, dass er 1889 ein Register des jüdischen Friedhofes mit

Situationsplan und Nummerierung anlegte. 1897 unterrichtete Mühlfelder 26 Kinder

an der Volksschule. Mühlfelder war nur als Lehrer und Kantor tätig; als

Schochetim (Schächter) werden 1897 M. Kahn und D. Hofmann genannt. Spätestens

seit 1899 war Leo Kahn Lehrer am Ort; sein Vorgänger Jacob Mühlfelder

lebte wohl auch noch in Gleicherwiesen. Er erteilte von hier aus damals den

Unterricht in Hildburghausen. 1901

unterrichtete Leo Kahn 25 Kinder

Die Gemeinde wurde durch den Landesrabbiner aus

Meiningen betreut.

An jüdischen Vereinen werden genannt: ein Israelitischer

Wohltätigkeits-Verein (genannt 1888), ein Israelitischer Armen-Verein

(genannt 1905), ein Frauen-Verein (1888 unter Leitung der Frau von C.

Cramer, der Frau von A. Seligmann und der Frau von B. Rosenthal; 1897 an Stelle

der Frau von A. Seligmann nun die Frau von H. Bachmann; 1905 unter

Leitung von Frau D. Rosenthal). Seit 1900/1905 gab es 10 Stiftungen in der Gemeinde (1888

werden genannt: das Löw Salomon Rosenthal'sche Vermächtnis, das Aron

Ehrlich'sche Vermächtnis, das Josef Sander'sche Legat, das Kusel Ehrlich'sche

Vermächtnis, das Samuel Schloss'sche Vermächtnis, das Magnus Freund'sche Legat;

1897 zusätzlich das Marianne Meyer'sche Vermächtnis, das Clara Bär'sche Legat

und das Israel Cramer'sche Legat, 1899 zusätzlich die Markus und Charlotte

Cramer'sche Stiftung).

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1869 Herr Seligmann; um

1879/1887 Daniel Rosenthal, M. Lindenstein, D. Sachs, J. Kramer und A.

Rosenbaum; um 1897 M. Lindenstein, A. Rosenbaum, M. Bachmann, J. Cramer und A.

Katz, um 1899 M. Lindenstein, L. Kahn, G. Mühlfelder, N. Seligmann und J.

Cramer, um 1901 J. Ehrlich, D. Hofmann, G. Kahn, G. Mühlfelder, N. Seligmann und

L. Kahn. Synagogendiener war um 1888 E. Hofmann, um 1897/1899 G.

Güttermann.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde (alle genannten

Personen lebten vor 1914 an anderen Orten): Dedo Cramer (geb. 23.6.1882 in

Gleicherwiesen, vor 1914 in Coburg wohnhaft, gef. 14.7.1915), Vizefeldwebel

Alfred Schloß (geb. 12.3.1893 in Gleicherwiesen, vor 1914 in

Coburg wohnhaft, gef. 13.1.1917), Ludwig Seligmann (geb. 16.7.1892 in Gleicherwiesen, gef.

30.5.1915), Martin Laub (geb. 5.9.1892 in Gleicherwiesen, vor 1914 in

Niederstetten wohnhaft, gef. 14.11.1914), Leopold Bachmann (geb. 26.4.1884 in

Gleicherwiesen, vor 1914 in Nordhausen wohnhaft, gef. 14.5.1916).

Um 1920 wurden noch 86 jüdische Einwohner gezählt. Es gab in jüdischem

Besitz die folgenden Gewerbebetriebe: Viehhandlung Moses Rosenberger,

Immobilienmakler Joseph Kahn, Landmaschinenhandel Isaak Kahn, Textil- und

Kleiderwaren Aron Heinemann, Metzgerei Albert Levy, Lohmühle Herz Bachmann,

Gerberei Karl Bachmann, Viehhandlung Löser Katz, Kolonialwarenhandlung Jakob

Gärtner.

Um 1924, als zur Gemeinde noch 42 Personen gehörten (8,4 % von etwa 500

Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Isak Kahn, Selig Rosenthal, Löser

Katz, Moritz Schloss und Sigmund Kahn. Den Religionsunterricht erteilte

weiterhin Oberlehrer Leo Kahn an der Volksschule (noch für zwei Kinder der Gemeinde); er war

gleichzeitig als Vorbeter in der Gemeinde tätig (Lehrer Kahn starb 1926). Zur Gemeinde gehörten

neben den in Simmershausen (1924 5) lebenden

auch die in Römhild

(1924 2) ansässigen jüdischen Personen.

1932 waren die Gemeindevorsteher Löser Katz (1. Vors., Streudorf Nr. 7), Albert Lewy (2. Vors.) und Carl Bachmann (3. Vors.). Die Gemeinde wurde betreut durch

den Landrabbiner Dr. Leo Fränkel aus

Meiningen.

1933 lebten noch 26 jüdische Personen am Ort. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938

wurde die Synagoge geschändet und demoliert (s.u.). Im Mai und im September 1942

wurden die letzten jüdischen Einwohner aus Gleicherwiesen in Vernichtungslager

deportiert.

Von den in Gleicherwiesen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dina Bachmann geb. Linz

(1880), Max Bachmann (1876), Sigmund Bachmann (1882), Regina Blumenthal geb.

Kahn (1872), Moritz Cramer (1877), Liselotte (Liesel) Elsoffer geb. Kahn

(1907), Therese Frühauf geb. Guttmann (1861), Bianka Fultheim geb. Mühlfelde

(1880), Rosalie Hamburger geb. Cramer (1861), Rika (Rickchen) Heymann geb.

Rosenthal (1873), Frieda Hofmann geb. Ludwig (1879), Clara Kahn geb. Seligmann

(1873), Flora Kahn (1900), Jette (Jettchen) Kahn geb. Freudenberger (1872),

Nanny Kahn geb. Seligmann (1867), Sigmund Kahn (1906), Treina Kuttner geb. Kahn

(1860), Deborah Levi geb. Ehrlich (1863), Rosa Bella Levy geb. Kahn (1902),

Marta Mayer geb. Gärtner (1893), Bertha Peß Mendelsohn geb. Bachmann (1870),

Jenny Metzger geb. Ehrlich (1895), Berta Meyerstein geb. Gutmann (1867), Emanuel

Mühlfelder (1875), Max Mühlfelder (1888), Sophie Neumann geb. Schloss (1875),

Sabine Rosenbaum geb. Seligmann (1855), Selig Daniel Rosenthal (1868), Nanni

Salomon geb. Schloss (1880), Arthur Schloss (1882), Hermann Hirsch Schloss

(1872), Jette Schloss geb. Bachmann (1861), Selma Schloss (1898), Betty

Schottenfels geb. Katz (1901), Rosa Stiefel geb. Mühlfelder (1884), Käthe

Wachenheimer geb. Ehrlich (1900), Bella Wahler geb. Adler (1878), Marta

Weißmann geb. Laub (1888), Irma Zaduk geb. Katz (1900), Rosa Rita Zaduk

(1934).

Aus Simmershausen sind umgekommen: Gustav Kahn (1884), Max Kahn (1882),

Bella Ludwig geb. Kahn (1888), Flora Mayer geb. Kahn (1886), Martha Wetzler geb.

Kahn (1892).

Gedenktafel. In der Dorfkirche von Gleicherwiesen wurde rechts neben dem Altar

1998 - 60 Jahre nach der Pogromnacht 1938 - ein Holzbild angebracht: 'Im

Gedenken an die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die hier lebten 1848–1943'.

Über dem Schriftzug sind die Umrisse von Menschen zu sehen, die das Dorf

verlassen. Ein einzelner Mann blickt fassungslos ins Leere.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Zahl der jüdischen Einwohner im Herzogtum Meiningen (1841)

Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die

Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen

auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt

Meiningen, 548 in

Walldorf, 63 in

Dreißigacker, 121 in

Bauerbach, 114 in

Bibra, 100 in der Stadt

Hildburghausen, 51 in

Simmershausen, 153 in Berkach, 185 in

Gleicherwiesen, 131 in Marisfeld,

9 in Liebenstein, 17 verstreut

in verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und

zwar nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben

zugewendet."

Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die

Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen

auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt

Meiningen, 548 in

Walldorf, 63 in

Dreißigacker, 121 in

Bauerbach, 114 in

Bibra, 100 in der Stadt

Hildburghausen, 51 in

Simmershausen, 153 in Berkach, 185 in

Gleicherwiesen, 131 in Marisfeld,

9 in Liebenstein, 17 verstreut

in verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und

zwar nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben

zugewendet." |

Zwei jüdische Familien flohen vor

Nazi-Pogromen aus Autenhausen nach Gleicherwiesen (1923)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. November 1923: "Gleicherwiesen,

5. November 1923. Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. November 1923: "Gleicherwiesen,

5. November 1923.

Hier geht es auch schrecklich zu. Heute Nacht wurden wir geweckt, und kamen

zwei Familien aus Autenhausen

zu uns, die nachts um 12 Uhr von Hakenkreuzlern überfallen und mit

Schlagringen und anderen Waffen halbtot geschlagen waren. Ihr könnt

es euch gar nicht vorstellen, wie schrecklich es ist. Nun sind sie von Haus

und Hof gejagt und sitzen hier. Von der bayerischen Polizei wird nichts zu

erhoffen sein, denn die haben ja nur Hakenkreuzler. Hier kann ja so etwas

nicht passieren. Man ist doch ängstlich, weil es so an der Grenze ist.

Lieber M....!

Käthes Schreiben liegt schon einige Tage, ich konnte vor Aufregung nicht

eher schreiben. Du kannst dir nicht vorstellen wie A. und E. G. mit ihren

Frauen ankamen. Die Herren blutüberströmt, die Frauen mit offenen Haaren,

ich werde den Augenblick nicht vergessen… Heute sind die Frauen nach

Autenhausen, um sich Kleider und

Wäsche zu holen, da sie morgen nach Coburg

abgeholt werden. Die jüdischen Familien von hier zeigen sich großartig, alle

sind aufmerksam zu den Leuten, schicken, was man nur braucht und haben wir

jeden Abend Besuch. Heute Nacht haben wir, nach der Aufregung, zum ersten

Mal ein bisschen geschlafen. Heute Früh kam nun aus Frankfurt ein Brief an

J. K. Es wurde dorthin gemeldet, dass bei einer Hakenkreuzlerversammlung in

Heldburg beschlossen wurde, in nächster Zeit gegen die Gleicherwieser Juden

vorzurücken, uns also ebenso auszuplündern, zu rauben und zu morden. Du

kannst Dir ja nun vorstellen, wie ratlos wir sind. J. ist ja gleich nach

Hildburghausen, um beim

Kreisdirektor und Kreiskommissar Schutz zu erflehen. Nun wollen wir

abwarten, was er für Nachrichten mitbringt.

Diese Briefe sind laut telefonischer authentischer Mitteilung dahin zu

ergänzen.

Die beiden Herren G.... aus Autenhausen

wurden von den Hakenkreuzlern derartig misshandelt, dass sie erstere selbst

für

tot hielten

und aufs Feld schleppten, um sie zu verscharren. Die Übeltäter gingen zum

Ort zurück, um Spaten zu holen. Die Misshandelten benutzten die Gelegenheit,

um zu entfliehen und kamen auch nach einem benachbarten Städtchen (Ummerstadt),

von wo sie ein ihnen wohlgesinnter Bauer nach Gleicherwiesen fuhr, wo sie

morgens um 6 Uhr ankamen. Meine Schwester riskierte nicht, den

Gleicherwiesener Arzt kommen zu lassen, ließ vielmehr einen als liberal

bekannten Hildburghausener Arzt, Dr. Straatmann kommen, der die Leute

dann behandelt und verbunden hat. Die Wunden waren derartig schwer, dass sie

genäht werden mussten." |

Aus der Geschichte der jüdischen

Lehrer

Feier der 25jährigen Dienstzeit des Lehrers Marcus Cramer

(1878)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17.

Juli

1878: "Mellrichstadt, 7.Juli (1878). Am 11. Mai (1878) feierte

die israelitische Kultusgemeinde Gleicherwiesen, Herzogtum

Sachsen-Meiningen, in solenner Weise das Jubiläum der 25-jährigen

Dienstzeit ihres Lehrers, Herrn M. Cramer. Hierzu berief man Herrn

Rabbiner Dr. Kroner aus Eisenach, welcher unter ungeteiltem Beifalle die

Festrede hielt. Aus dem Festprogramme, welches sehr reichhaltig war, ist

zu erkennen. dass dieser Tag für erwähnte Kultusgemeinde ein wahrer,

herzlich gemeinter Festtag war, wozu alle auswärtigen Verwandte und

Bekannte, wie beim Begehen eines Familienfestes eingeladen und auch

erschienen waren. Die Festgeschenke von Jung und Alt, von Einzelnen, wie

von der Gemeinde, bestehend in Banknoten, Gold- und Silbergeräten sollen

einen Wert von über Mark 5.000 übersteigen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17.

Juli

1878: "Mellrichstadt, 7.Juli (1878). Am 11. Mai (1878) feierte

die israelitische Kultusgemeinde Gleicherwiesen, Herzogtum

Sachsen-Meiningen, in solenner Weise das Jubiläum der 25-jährigen

Dienstzeit ihres Lehrers, Herrn M. Cramer. Hierzu berief man Herrn

Rabbiner Dr. Kroner aus Eisenach, welcher unter ungeteiltem Beifalle die

Festrede hielt. Aus dem Festprogramme, welches sehr reichhaltig war, ist

zu erkennen. dass dieser Tag für erwähnte Kultusgemeinde ein wahrer,

herzlich gemeinter Festtag war, wozu alle auswärtigen Verwandte und

Bekannte, wie beim Begehen eines Familienfestes eingeladen und auch

erschienen waren. Die Festgeschenke von Jung und Alt, von Einzelnen, wie

von der Gemeinde, bestehend in Banknoten, Gold- und Silbergeräten sollen

einen Wert von über Mark 5.000 übersteigen.

Der Jubilar war stets und ist noch ein ganzer Mann für Schule und

Gemeinde, und was die Hauptsache ist, er hatte das Glück, hier einen für

das Wahre und Gute stets empfänglichen Boden zu finden, worauf er den

Samen des Wahren, Schönen ausstreute, welcher diese guten Früchte trug.

Ottensoser, Direktor." |

Zum Tod des Lehrers Marcus Cramer (Lehrer in

Gleicherwiesen von 1837-1885; gest. 1887)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

7. Juli 1887: "Gleicherwiesen, im Juni (1887). Am 25. vorigen

Monats hat die hiesige israelitische Gemeinde ihren hochverehrten Lehrer

und Führer, die Meininger Lehrerschaft ihren treuesten Kollegen zur

letzten Ruhe gebettet. Einen solch feierlich, imposanten Leichenzug hat

unser Ort wohl noch nie gesehen. Nur wer den unvergleichlichen Marcus

Cramer gekannt, wird die innige Teilnahme an dem Verlust, der die

Familie des Heimgegangenen und die hiesige Gemeinde, ja das ganze

orthodoxe Judentum betroffen, verstehen. Ohne Unterschied der Konfession

beteiligten sich nicht nur die Ortseinwohner an dem Leichenbegängnis, es

waren auch viele Kollegen und Schüler von nah und fern erschienen, um dem

allverehrten Freunde und Lehrer die letzte Ehre zu erweisen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

7. Juli 1887: "Gleicherwiesen, im Juni (1887). Am 25. vorigen

Monats hat die hiesige israelitische Gemeinde ihren hochverehrten Lehrer

und Führer, die Meininger Lehrerschaft ihren treuesten Kollegen zur

letzten Ruhe gebettet. Einen solch feierlich, imposanten Leichenzug hat

unser Ort wohl noch nie gesehen. Nur wer den unvergleichlichen Marcus

Cramer gekannt, wird die innige Teilnahme an dem Verlust, der die

Familie des Heimgegangenen und die hiesige Gemeinde, ja das ganze

orthodoxe Judentum betroffen, verstehen. Ohne Unterschied der Konfession

beteiligten sich nicht nur die Ortseinwohner an dem Leichenbegängnis, es

waren auch viele Kollegen und Schüler von nah und fern erschienen, um dem

allverehrten Freunde und Lehrer die letzte Ehre zu erweisen.

Am Grabe sprachen der Herzogliche Landrabbiner von Meiningen, der

Amtsnachfolger des Entschlafenen und der 1. Vorstand der hiesigen

Gemeinde, während die erschienenen christlichen Kollegen erhebende

Trauergesänge vortrugen. Der Herr Landrabbiner kondolierte auch im

Auftrage der hohen Oberschulbehörde in Meiningen, die das verdienstvolle

Wirken Cramers stets anerkannte.

Cramer amtierte als Elementar- und Religionslehrer, sowie als Kantor von

1837 bis Ostern 1885, um welche Zeit er wegen schwerer, körperlicher

Leiden von der Oberschulbehörde in den verdienten Ruhestand versetzt

wurde." |

Der frühere Lehrer Jacob Mühlfelder

wird ausgezeichnet (1909)

Artikel in "Der Gemeindebote" vom 7. Mai 1909: "Anlässlich

der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt Herr J. Mühlfelder,

früher in Walldorf und

Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der

Hildburghäuser israelitischen

Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dort selbst, die dem

Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in

Gold." Artikel in "Der Gemeindebote" vom 7. Mai 1909: "Anlässlich

der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt Herr J. Mühlfelder,

früher in Walldorf und

Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der

Hildburghäuser israelitischen

Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dort selbst, die dem

Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in

Gold."

|

| |

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. April 1909: "Hildburghausen.

Anlässlich der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt auch Herr

J. Mühlfelder, früher in Walldorf

und Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der

Hildburghäuser israelitischen

Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dortselbst, die dem

Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in

Gold." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. April 1909: "Hildburghausen.

Anlässlich der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt auch Herr

J. Mühlfelder, früher in Walldorf

und Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der

Hildburghäuser israelitischen

Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dortselbst, die dem

Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in

Gold."

|

40-jähriges Dienstjubiläum von

Lehrer Jacob Mühlfelder (1913 in Hildburghausen)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1913: "Am

1. März werden es 40 Jahre, dass Herr Lehrer Mühlfelder -

Hildburghausen, Vorstandsmitglied

des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands, ins Amt getreten ist.

Mühlfelder ist am 27. Oktober 1853 geboren, besuchte das meiningische

Landesseminar in Hildburghausen,

amtierte bis 1885 in Walldorf an der

Werra, bis 1897 in Gleicherwiesen und seitdem in

Hildburghausen. Der Jubilar, der

neben seinem Amt als Lehrer und Vorbeter der jüdischen Gemeinde auch Lehrer

an der Taubstummenanstalt ist, steht noch in der Vollkraft seines Schaffens;

wir wünschen ihm noch viele Jahre Amtstätigkeit in Rüstigkeit und

Berufsfreudigkeit. " Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1913: "Am

1. März werden es 40 Jahre, dass Herr Lehrer Mühlfelder -

Hildburghausen, Vorstandsmitglied

des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands, ins Amt getreten ist.

Mühlfelder ist am 27. Oktober 1853 geboren, besuchte das meiningische

Landesseminar in Hildburghausen,

amtierte bis 1885 in Walldorf an der

Werra, bis 1897 in Gleicherwiesen und seitdem in

Hildburghausen. Der Jubilar, der

neben seinem Amt als Lehrer und Vorbeter der jüdischen Gemeinde auch Lehrer

an der Taubstummenanstalt ist, steht noch in der Vollkraft seines Schaffens;

wir wünschen ihm noch viele Jahre Amtstätigkeit in Rüstigkeit und

Berufsfreudigkeit. " |

Ausschreibungen der Stelle eines

Hilfsvorbeters (1913 / 1917)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. Juli 1913: "Für

die hohen Herbstfeiertage suchen wir einen

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. Juli 1913: "Für

die hohen Herbstfeiertage suchen wir einen

Hilfsvorbeter,

der auch Schofar bläst. Offerten mit Gehaltsansprüchen an

Vorstand M. Rosenberger. Gleicherwiesen (S.-M.). " |

| |

Anzeige

in "Neue jüdische Presse" vom 17. August 1917: "Wir suchen

für Jom Kippur einen Anzeige

in "Neue jüdische Presse" vom 17. August 1917: "Wir suchen

für Jom Kippur einen

Hilfsvorbeter.

Angebote mit Gehaltsansprüchen an

Loeser Katz, Gemeindevorstand, Gleicherwiesen (S. M.)"

|

25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer

Jacob Mühlfelder in Hildburghausen (1922)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 11. Mai 1922: "Am

15. Mai begeht Lehrer Mühlfelder in

Hildburghausen die Feier

seines 20-jährigen Ortsjubiläum. Mühlfelder blickt auf ein arbeitsreiches,

gesegnetes Wirken und Schaffen zurück. Er ist am 27. Oktober 1853 in

Bauerbach geboren, besuchte das

Seminar in Hildburghausen,

amtierte in Walldorf bis 1885, in

Gleicherwiesen bis 1897 und seitdem in

Hildburghausen. Dort war er

nebenamtlich auch viele Jahre an der Taubstummenanstalt tätig und erhielt

die goldene Verdienstmedaille. Dem Verein israelitischer Lehrer

Mitteldeutschland gehört er seit seinem Bestehen an und war stets eines

seiner eifrigsten und getreuesten Mitglieder. Wir wünschen dem wackeren

Kollegen noch ein recht langes, erfolgreiches Wirken im Dienst seiner

Gemeinde und des gesamten Judentums." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 11. Mai 1922: "Am

15. Mai begeht Lehrer Mühlfelder in

Hildburghausen die Feier

seines 20-jährigen Ortsjubiläum. Mühlfelder blickt auf ein arbeitsreiches,

gesegnetes Wirken und Schaffen zurück. Er ist am 27. Oktober 1853 in

Bauerbach geboren, besuchte das

Seminar in Hildburghausen,

amtierte in Walldorf bis 1885, in

Gleicherwiesen bis 1897 und seitdem in

Hildburghausen. Dort war er

nebenamtlich auch viele Jahre an der Taubstummenanstalt tätig und erhielt

die goldene Verdienstmedaille. Dem Verein israelitischer Lehrer

Mitteldeutschland gehört er seit seinem Bestehen an und war stets eines

seiner eifrigsten und getreuesten Mitglieder. Wir wünschen dem wackeren

Kollegen noch ein recht langes, erfolgreiches Wirken im Dienst seiner

Gemeinde und des gesamten Judentums." |

25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer

Leo Kahn (1922)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Oktober 1922: "Gleicherwiesen.

Das 25-jährige Ortsjubiläum unseres Herrn Lehrers Kahn zeigte,

welcher Wertschätzung er sich bei der gesamten hiesigen Bevölkerung erfreut.

Vormittags überbrachten der Kultusvorstand und der Gemeinderat von

Gleicherwiesen ihre Glückwünsche nebst kostbaren Geschenken. Der

Vorsitzende der israelitischen Gemeinde und der Bürgermeister des Ortes

hielten an den Lehrer ehrende Ansprachen. Hierauf folgten die Vorstände des

israelitischen und vaterländischen Frauenvereins, die ganze Schuljugend des

Dorfes mit Blumen und wertvollen Liebeszeichen. Auch frühere auswärtige

Schüler und Schülerinnen bewiesen ihre Dankbarkeit und Verehrung durch die

Tat. Es war jedenfalls ein herrlicher Tag für Herrn Kahn, musste er doch aus

den zahlreichen Aufmerksamkeiten die Überzeugung gewinnen, dass man dessen

Leistungen in seinem schweren Berufe hier zu würdigen weiß." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Oktober 1922: "Gleicherwiesen.

Das 25-jährige Ortsjubiläum unseres Herrn Lehrers Kahn zeigte,

welcher Wertschätzung er sich bei der gesamten hiesigen Bevölkerung erfreut.

Vormittags überbrachten der Kultusvorstand und der Gemeinderat von

Gleicherwiesen ihre Glückwünsche nebst kostbaren Geschenken. Der

Vorsitzende der israelitischen Gemeinde und der Bürgermeister des Ortes

hielten an den Lehrer ehrende Ansprachen. Hierauf folgten die Vorstände des

israelitischen und vaterländischen Frauenvereins, die ganze Schuljugend des

Dorfes mit Blumen und wertvollen Liebeszeichen. Auch frühere auswärtige

Schüler und Schülerinnen bewiesen ihre Dankbarkeit und Verehrung durch die

Tat. Es war jedenfalls ein herrlicher Tag für Herrn Kahn, musste er doch aus

den zahlreichen Aufmerksamkeiten die Überzeugung gewinnen, dass man dessen

Leistungen in seinem schweren Berufe hier zu würdigen weiß." |

70. Geburtstag von Kultusdiener

Veist Birkenstein (1924)

Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. März 1924: "Bevorstehende

60-, 70-, 80- und 90-jährige Geburtstage: Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. März 1924: "Bevorstehende

60-, 70-, 80- und 90-jährige Geburtstage:

…

Gleicherwiesen: 5. März 1924: Kultusdiener Feist Birkenstein 70

Jahren." |

Tod und Beisetzung von Oberlehrer

Leo Kahn (1926)

Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Juni 1926: "Gleicherwiesen:

Oberlehrer Leo Kahn, 61 Jahre." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Juni 1926: "Gleicherwiesen:

Oberlehrer Leo Kahn, 61 Jahre." |

| |

Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 24. Juni 1926: "Gleicherwiesen.

Die Beerdigung unseres langjährigen Lehrers Leo Kahn gestaltete sich

zu einer großen Trauerkundgebung, an der nicht nur die Gemeinde vollzählig,

seine ehemaligen Schüler in großer Zahl, sondern an der sich auch weite

Kreise der nichtjüdischen Bevölkerung beteiligten. Am Grabe sprachen

Landrabbiner Fränkel - Meiningen,

Kreisschulrat Bittorf als persönlicher Freund und zugleich im Namen

der ehemaligen Klassenkameraden, Lehrer Levinstein -

Themar namens der jüdischen

Vereinskollegen und Schuldirektor Schön -

Hildburghausen im Namen des

Thüringer Lehrervereins. Das Andenken des wackeren Mannes sei gesegnet!" Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 24. Juni 1926: "Gleicherwiesen.

Die Beerdigung unseres langjährigen Lehrers Leo Kahn gestaltete sich

zu einer großen Trauerkundgebung, an der nicht nur die Gemeinde vollzählig,

seine ehemaligen Schüler in großer Zahl, sondern an der sich auch weite

Kreise der nichtjüdischen Bevölkerung beteiligten. Am Grabe sprachen

Landrabbiner Fränkel - Meiningen,

Kreisschulrat Bittorf als persönlicher Freund und zugleich im Namen

der ehemaligen Klassenkameraden, Lehrer Levinstein -

Themar namens der jüdischen

Vereinskollegen und Schuldirektor Schön -

Hildburghausen im Namen des

Thüringer Lehrervereins. Das Andenken des wackeren Mannes sei gesegnet!"

|

| |

Artikel

in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 9. Juli 1926: "Meiningen.

(Lehrer Kahn gestorben). Der im 61. Lebensjahr verstorbene Lehrer und

Kantor Leo Kahn im benachbarten Gleicherwiesen wurde unter starker

Beteiligung der Ortsbewohner und auch auswärtiger Freunde zu Grabe getragen.

In zahlreichen Ansprachen klang die allgemeine Trauer wieder, die das

frühzeitige Ableben des geachteten und bewährten Beamten bei seinen

Berufsgenossen und der gesamten Gemeinde geweckt hatte. Landrabbiner Fränkel

aus Meiningen hielt die Trauerrede und

hob die vornehmen Charaktereigenschaften des Verklärten hervor. Als

persönlicher Freund widmete Kreisschulrat Bittorf, auch im Namen der

ehemaligen Klassenkameraden, dem Verstorbenen herzliche Worte der Würdigung

seines Wirkens als Jugenderzieher. Für die jüdischen Vereinskollegen rief

Lehrer Levinstein, Themar, dem treuen und

bewährten Mitgliede des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschland

innige Abschiedsworte nach, und aus dem ehrenden Nachruf des Schuldirektors

Schön aus Hildburghausen, der im

Namen des Thüringer Lehrervereins sprach, wurde das kollegiale Verhältnis

erkennbar, dass zwischen dem Heimgegangenen und den Lehrern des Bezirks

bestanden hatte. Die würdig verlaufene Trauerfeier hinterließ bei allen

Teilnehmern einen ergreifenden Eindruck von dem schweren Verlust, den die

Gemeinde Gleicherwiesen durch das Ableben ihres Lehrers erlitten hat." Artikel

in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 9. Juli 1926: "Meiningen.

(Lehrer Kahn gestorben). Der im 61. Lebensjahr verstorbene Lehrer und

Kantor Leo Kahn im benachbarten Gleicherwiesen wurde unter starker

Beteiligung der Ortsbewohner und auch auswärtiger Freunde zu Grabe getragen.

In zahlreichen Ansprachen klang die allgemeine Trauer wieder, die das

frühzeitige Ableben des geachteten und bewährten Beamten bei seinen

Berufsgenossen und der gesamten Gemeinde geweckt hatte. Landrabbiner Fränkel

aus Meiningen hielt die Trauerrede und

hob die vornehmen Charaktereigenschaften des Verklärten hervor. Als

persönlicher Freund widmete Kreisschulrat Bittorf, auch im Namen der

ehemaligen Klassenkameraden, dem Verstorbenen herzliche Worte der Würdigung

seines Wirkens als Jugenderzieher. Für die jüdischen Vereinskollegen rief

Lehrer Levinstein, Themar, dem treuen und

bewährten Mitgliede des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschland

innige Abschiedsworte nach, und aus dem ehrenden Nachruf des Schuldirektors

Schön aus Hildburghausen, der im

Namen des Thüringer Lehrervereins sprach, wurde das kollegiale Verhältnis

erkennbar, dass zwischen dem Heimgegangenen und den Lehrern des Bezirks

bestanden hatte. Die würdig verlaufene Trauerfeier hinterließ bei allen

Teilnehmern einen ergreifenden Eindruck von dem schweren Verlust, den die

Gemeinde Gleicherwiesen durch das Ableben ihres Lehrers erlitten hat." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod von Kaufmann Israel Cramer, Bruder des 1887

verstorbenen Lehrers Marcus Cramer (1892)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

22. August 1892: "Gleicherwiesen, im August (1892). Unsere

Gemeinde ist von einem schweren Verlust betroffen worden. Nachdem vor kaum

5 Jahren unser verdienstvoller, hochgeehrter Lehrer Cramer von uns

genommen worden ist, hat nun auch dessen ebenbürtiger Bruder, der Kaufmann Herr Israel Cramer

am 18. Ab im Alter von 73 Jahren für immer

das Auge geschlossen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

22. August 1892: "Gleicherwiesen, im August (1892). Unsere

Gemeinde ist von einem schweren Verlust betroffen worden. Nachdem vor kaum

5 Jahren unser verdienstvoller, hochgeehrter Lehrer Cramer von uns

genommen worden ist, hat nun auch dessen ebenbürtiger Bruder, der Kaufmann Herr Israel Cramer

am 18. Ab im Alter von 73 Jahren für immer

das Auge geschlossen.

Hat jener von Amtswegen jahrelang hier höchst segensreich gewirkt, so

fällt diesem das Verdienst zu, als Privatmann in der uneigennützigsten

Weise für das Wohl der Gemeinde und der jüdischen Gesamtheit überhaupt

tätig gewesen zu sein.

Der Vollendete zählte zu den leider immer seltener werdenden Männern,

die vermöge ihrer Festigkeit und Unwandelbarkeit im Glauben, ihrer

Anhänglichkeit an der Gotteslehre und am väterlichen Glauben, sowie

überhaupt durch die Schwere ihres edlen, die Pietät herausfordernden

Charakters ein wirksames Gegengewicht gegen die destruktiven Bewegungen

unserer Zeit bilden.

Während der ältere Bruder dem Lehrerberufe sich widmete, hob Israel

Cramer in seinem Gewerbe durch eisernen Fleiß und eisernen Willen die

Familie aus der Dürftigkeit zum Wohlstand. Dabei verstand er es, wie

selten einer, Talmud Tora im Derech Erez (das meint:), Studium

des Gotteswortes mit weltlichen Geschäften und weltlicher Bildung in

schönen Einklang zu bringen. Von Natur aus mit reichen Gaben des Geistes

und des Herzens ausgerüstet, wurde er im Lernen durch die Anregung, die

von seinem gelehrten Bruder ausging, noch in seinem Mannesalter wesentlich

gefördert. |

Dass

ihm aber nicht das Lernen, sondern besonders die Tat Hauptsache gewesen,

dafür wissen ihm die hiesige Gemeinde und die weitesten Kreise Dank über

sein Grab hinaus. Dass

ihm aber nicht das Lernen, sondern besonders die Tat Hauptsache gewesen,

dafür wissen ihm die hiesige Gemeinde und die weitesten Kreise Dank über

sein Grab hinaus.

Die Gebote unserer heiligen Religion hat er aufs Pünktlichste ausgeübt.

Arme und Dürftige, Witwen und Waisen, Verwalter der Lehrhäuser und

Leiter sonstiger gemeinnütziger Anstalten können bezeugen, dass er ein

wahrhaft wohltätiger Mann und unermüdet im Wohltun gewesen. Warme

Fürsprache und Förderung fand durch ihn auch alle zum Wohl Jerusalems

und des heiligen Landes bestehenden Lehr- und Wohltätigkeitsanstalten;

mit verschiedenen Leitern derselben stand er in direktem

Verkehr.

Er hatte stets den Mut, seine gewonnene Überzeugung zu bekennen und

suchte laue und schwankende Gemüter zu begeistern.

In der Synagogen- und Ortsgemeinde bekleidete er die verschiedensten

Ehrenämter; in früheren Jahren hatte er in Gewissenhaftigkeit und

Gewandtheit die religiöse Funktion eines Schochet ausgeübt.

Was ihn uns unvergessen machen wird und ihm ein treues Gedenken sichert,

das sind seine freiwilligen, uneigennützigen Leistungen als Chasan

(Kantor). Begabt mit seiner sicheren, wohlklingenden Stimme und durch mehr

als gewöhnliche Kenntnisse der heiligen Sprache befähigt die Gebete nach

ihrem Inhalte genau zu erfassen, hat er von frühester Jugend an, länger

als ein halbes Jahrhundert vor der Lade Gottes stehend, durch seinen

Vortrag die Herzen der frommen Beter auf den Schwingen der Andacht,

besonders an den hehren Tagen des Jahres (sc. hohe Feiertage zwischen

Neujahr und Jom Kippur), zu Gott emporgehoben.

Welche Verehrung Herr Cramer in unserer Gemeinde und darüber hinaus

genoss, zeigte sich bei seinem Leichenbegängnis, das am Freitag

stattfand. Die Doppelgemeinde Gleicherwiesen-Simmershausen war vollzählig

erschienen, auch eine Anzahl Nichtisraeliten, darunter der evangelische

Pfarrer und Lehrer unseres Nachbarortes Streufdorf, woselbst das

Hauptgeschäft des Verstorbenen sich befindet, waren herbeigeeilt, um dem

Manne, der auch bei Andersgläubigen wegen seiner strengen Rechtlichkeit

beliebt war, die letzte Ehre zu erweisen.

Im Trauerhause widmete Herr Daniel Rosenthal, der gewesene

langjährige Vorsteher unserer Gemeinde seinem treuen Mitarbeiter am

Gemeindewohl und dem größten Wohltäter des hiesigen Wortes einen

ehrenden Nachruf, während am Grabe der Lehrer unserer Gemeinde die

Verdienste des Heimgegangenen gebührend hervorhob und den Trauernden Trost

spendete.

Gleich nach dem Leichenbegängnisse wurde dem Kultusvorstande eine von dem

Verstorbenen verfasste und auf seinen Namen lautende Stiftungsurkunde

überreicht, in der derselbe seine Erben anweist, ein Kapital an die

Gemeinde auszuhändigen, dessen Zinsen religiösen und wohltätigen

Zwecken dienen soll. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

| |

|

|

|

Ergänzendes

Dokument zu Israel Cramer:

Postkarte von Israel Cramer, verschickt am 28. November 1886

an die Fa. Eisenheimer in Schweinfurt

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |

|

|

| Anmerkung (von

Peter Karl Müller): Israel Cramer und seine Frau Karoline geb. Beck

hatten eine Tochter Nanny. Diese heiratete etwa 1880 Meier Herz Laub in

Gleicherwiesen (nach dem Begleittext zu ihrem Grabstein). Sie liegt begraben in

Oettingen, vgl. die Gräberliste www.alemannia-judaica.de/images/Images%2076/CEM-OET-GRAVELIST.pdf

(interner Link; Seite 21 - Grabnummer 184). |

Zum Tod des aus Gleicherwiesen stammenden Seminar- und

Gemeindelehrer Julius Rosenthal in Hildburghausen (1896)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Hildburghausen, 10.

Mai (1896). Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte

Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten;

am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des

verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius Rosenthal hier. Über

dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen

Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie vor vier Jahren

berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats stattfand,

bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene Schulmann

gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen

israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie

des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die

meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen

der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele

christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf

einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen

der herzogliche Landrabbiner von Meiningen und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.

1846 folgte Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da

ab in der engeren Heimat die Schulstellen in Bibra

und Walldorf, bis er endlich im

Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und

seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende

wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die

neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des

Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige

Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als

auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch

haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er

überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum

wird gewiss sein Andenken zum Segen

bleiben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Hildburghausen, 10.

Mai (1896). Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte

Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten;

am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des

verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius Rosenthal hier. Über

dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen

Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie vor vier Jahren

berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats stattfand,

bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene Schulmann

gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen

israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie

des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die

meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen

der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele

christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf

einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen

der herzogliche Landrabbiner von Meiningen und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.

1846 folgte Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da

ab in der engeren Heimat die Schulstellen in Bibra

und Walldorf, bis er endlich im

Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und

seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende

wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die

neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des

Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige

Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als

auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch

haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er

überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum

wird gewiss sein Andenken zum Segen

bleiben." |

| Weitere Berichte zum Tod von Julius

Rosenthal siehe Seite zu

Hildburghausen. |

Zum Tod von Seminar- und

Gemeindelehrer Julius Rosenthal in Hildburghausen (geb. 1823 in Gleicherwiesen,

gest. 1896)

Artikel in "Der Gemeindebote" vom 15. Mai 1896: "Hildburghausen,

10. Mai. Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des

Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses

Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und

Gemeinde Lehrers Julius Rosenthal hier. Über dessen goldenes

Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus

dieser Veranlassung hatten sie vor vier Jahren berichtet. Das

Leichenbegängnis, das am 5. Mai stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem

Ansehen der entschlafene Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze

Gemeinde und die sämtlichen israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen

sich der trauernden Familie des Verewigten an, sondern auch das gesamte

Seminarkollegium und die meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle

christlichen Kollegen der an 40 Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und

viele christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug

auf einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen der

herzogliche Landrabbiner von Meiningen

und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.

1846 folgte Rosenthal einem Rufe seiner Schulbehörde und verwaltete von da

ab in der engeren Heimat die Schulstellen in

Bebra und Walldorf, bis er

endlich im Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand

und seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine

bedeutende wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die neidlos

anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des Vorstandes

vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige Hauptversammlungen

desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als auch durch seinen

reinen tadellosen Charakter hat der Verblichenen Kiddusch Haschem

(Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten einer, wie er überhaupt in

fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum wird gewiss

sein Andenken zum Segen bleiben." Artikel in "Der Gemeindebote" vom 15. Mai 1896: "Hildburghausen,

10. Mai. Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des

Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses

Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und

Gemeinde Lehrers Julius Rosenthal hier. Über dessen goldenes

Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus

dieser Veranlassung hatten sie vor vier Jahren berichtet. Das

Leichenbegängnis, das am 5. Mai stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem

Ansehen der entschlafene Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze

Gemeinde und die sämtlichen israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen

sich der trauernden Familie des Verewigten an, sondern auch das gesamte

Seminarkollegium und die meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle

christlichen Kollegen der an 40 Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und

viele christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug

auf einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen der

herzogliche Landrabbiner von Meiningen

und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.

1846 folgte Rosenthal einem Rufe seiner Schulbehörde und verwaltete von da

ab in der engeren Heimat die Schulstellen in

Bebra und Walldorf, bis er

endlich im Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand

und seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine

bedeutende wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die neidlos

anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des Vorstandes

vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige Hauptversammlungen

desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als auch durch seinen

reinen tadellosen Charakter hat der Verblichenen Kiddusch Haschem

(Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten einer, wie er überhaupt in

fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum wird gewiss

sein Andenken zum Segen bleiben." |

| |

Artikel in "Der Gemeindebote" vom 22. Mai 1896:

Gleicherwiesen, 15. Mai. Als Nachtrag zu ihrem Nekrolog auf Lehrer

Rosenthal in Hildburghausen

sende ich Ihnen noch folgenden Nachruf, der an der Spitze des 'Schulblattes

für Thüringen und Franken' in Nr. 9 gestanden: 'Am 2. dieses Monats starb

nach kurzer Krankheit an Herzlähmung der israelitische Religionslehrer am

Herzoglichen Seminar in Hildburghausen

Herr J. Rosenthal, dessen Hinscheiden im Kreise der Volksschullehrer unseres

Herzogtums allgemeine Teilnahme hervorgerufen haben wird. Der Verstorbene

hat im ehemaligen Centralkomitee des allgemeinen Meiningischen Lehrervereins

als Schriftführer eine ebenso eifrige als umsichtige Tätigkeit entfaltet.

Eine ganze Reihe von Jahren widmete er in selbstloser Hingabe Zeit und Kraft

der Wahrung und Förderungen unserer Standesinteressen. Dafür wird ihm die

Lehrerschaft allezeit ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren. Das

Gute, welches er für sie gewollt und gewirkt hat, wird unvergessen bleiben.

Möge dem Abgeschiedenen nach seiner langen, treuen Sämannsarbeit auf dem

Acker der Ewigkeit eine schöne und reiche Ernte zu Teil werden. Pösneck, den

6. Mai 1896. Namens des Hauptvorstandes des allgemeinen Meiningenschen

Lehrervereins. Adam."" Artikel in "Der Gemeindebote" vom 22. Mai 1896:

Gleicherwiesen, 15. Mai. Als Nachtrag zu ihrem Nekrolog auf Lehrer

Rosenthal in Hildburghausen

sende ich Ihnen noch folgenden Nachruf, der an der Spitze des 'Schulblattes

für Thüringen und Franken' in Nr. 9 gestanden: 'Am 2. dieses Monats starb

nach kurzer Krankheit an Herzlähmung der israelitische Religionslehrer am

Herzoglichen Seminar in Hildburghausen

Herr J. Rosenthal, dessen Hinscheiden im Kreise der Volksschullehrer unseres

Herzogtums allgemeine Teilnahme hervorgerufen haben wird. Der Verstorbene

hat im ehemaligen Centralkomitee des allgemeinen Meiningischen Lehrervereins

als Schriftführer eine ebenso eifrige als umsichtige Tätigkeit entfaltet.

Eine ganze Reihe von Jahren widmete er in selbstloser Hingabe Zeit und Kraft

der Wahrung und Förderungen unserer Standesinteressen. Dafür wird ihm die

Lehrerschaft allezeit ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren. Das

Gute, welches er für sie gewollt und gewirkt hat, wird unvergessen bleiben.

Möge dem Abgeschiedenen nach seiner langen, treuen Sämannsarbeit auf dem

Acker der Ewigkeit eine schöne und reiche Ernte zu Teil werden. Pösneck, den

6. Mai 1896. Namens des Hauptvorstandes des allgemeinen Meiningenschen

Lehrervereins. Adam."" |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 1. Juni 1896: "Berkach. Am 5.

dieses Monats wurde ein viel bewährter Schulmann des Meininger Landes, Herr

Lehrer Julius Rosenthal in

Hildburghausen, zur letzten Ruhe geleitet. Geboren in Gleicherwiesen

im Jahre 1823, genoss derselbe seine Berufsbildung auf dem Landesseminar zu

Hildburghausen von 1839 bis 1842

und wirkte 54 Jahre lang als Lehrer in Wolfenbüttel,

Jever, Bibra, und

Walldorf und zuletzt in

Hildburghausen, wo er 24 Jahre als

Lehrer der jüdischen Gemeinde, sowie als Seminarlehrer für israelitische

Religion und Hebräisch tätig war. Durch seltene Begabung und

außerordentliche Strebsamkeit war es ihm gelungen, sich außergewöhnliches

Wissen anzueignen. Dies, sowie sein bescheidenes, liebevolles Wesen und

seine Hilfsbereitschaft in Wort und Tat erwarben ihm die Zuneigung aller

derer, zu denen er in näherer oder ferner Beziehung stand. Dass seine

Fähigkeit und seine Biederkeit von seinen Standesgenossen im Meininger Lande

gewürdigt wurde, ist dadurch bewiesen, dass er 20 Jahre lang Mitglied des

Zentralkomitee des Meininger Lehrervereins und längere Zeit

stellvertretender Vorsitzender der Landeslehrerversammlungen war. Und seine

Tätigkeit dabei war derart, dass viele Kollegen aus nah und fern sich bei

ihm Rates erholten und stets, soweit als möglich, Erleichterung und Hilfe

fanden. Als gründlich gebildeter Pädagoge wusste er die von ihm geleiteten

Elementarschulen, sowie seine Religionsschule zu

Hildburghausen stets auf der Höhe

der Zeit zu erhalten, und da er seit mehr als zwei Dezennien auch am Seminar

wirkte, so sind fast alle zur Zeit in unserem Ländchen amtierenden

israelitischen Lehrer seine Schüler, gewesen, die stets voll Achtung zu ihm

emporblickten. Artikel

in "Der Israelit" vom 1. Juni 1896: "Berkach. Am 5.

dieses Monats wurde ein viel bewährter Schulmann des Meininger Landes, Herr

Lehrer Julius Rosenthal in

Hildburghausen, zur letzten Ruhe geleitet. Geboren in Gleicherwiesen

im Jahre 1823, genoss derselbe seine Berufsbildung auf dem Landesseminar zu

Hildburghausen von 1839 bis 1842

und wirkte 54 Jahre lang als Lehrer in Wolfenbüttel,

Jever, Bibra, und

Walldorf und zuletzt in

Hildburghausen, wo er 24 Jahre als

Lehrer der jüdischen Gemeinde, sowie als Seminarlehrer für israelitische

Religion und Hebräisch tätig war. Durch seltene Begabung und

außerordentliche Strebsamkeit war es ihm gelungen, sich außergewöhnliches

Wissen anzueignen. Dies, sowie sein bescheidenes, liebevolles Wesen und

seine Hilfsbereitschaft in Wort und Tat erwarben ihm die Zuneigung aller

derer, zu denen er in näherer oder ferner Beziehung stand. Dass seine

Fähigkeit und seine Biederkeit von seinen Standesgenossen im Meininger Lande

gewürdigt wurde, ist dadurch bewiesen, dass er 20 Jahre lang Mitglied des

Zentralkomitee des Meininger Lehrervereins und längere Zeit

stellvertretender Vorsitzender der Landeslehrerversammlungen war. Und seine

Tätigkeit dabei war derart, dass viele Kollegen aus nah und fern sich bei

ihm Rates erholten und stets, soweit als möglich, Erleichterung und Hilfe

fanden. Als gründlich gebildeter Pädagoge wusste er die von ihm geleiteten

Elementarschulen, sowie seine Religionsschule zu

Hildburghausen stets auf der Höhe

der Zeit zu erhalten, und da er seit mehr als zwei Dezennien auch am Seminar

wirkte, so sind fast alle zur Zeit in unserem Ländchen amtierenden

israelitischen Lehrer seine Schüler, gewesen, die stets voll Achtung zu ihm

emporblickten.

Als am Sonntag, den 3. Mai die Kunde von seinem in der vorangegangenen Nacht

erfolgten Ableben sich verbreitete, zeigte sich allgemeine Teilnahme

innerhalb und außerhalb der Lehrerkreise. Der Vorstand des Lehrervereins,

Herr Lehrer Adam aus Pösneck sprach namens sämtlicher Lehrer des Herzogtums

der tiefbetrübten Witwe sein innigstes Beileid aus in gebührender

Anerkennung dessen, was der Heimgegangene seinen Kollegen gewesen. Bei der

Beerdigung war das Lehrerseminar, das Gymnasium, sowie die Stadtschule durch

sämtliche Lehrer vertreten; aus dem Lehrerkonferenzbezirke

Hildburghausen waren alle

Mitglieder, die es ermöglichen konnten, und |

außerdem

alle israelitischen Lehrer des Meininger Landes anwesend. Der Vorstand der

Pestalozzi-Stiftung war durch Herrn Müller aus Meiningen vertreten. Die ihm

gelegentlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums von seiner Hoheit, dem

Herzog, verliehenen Verdienstmedaille wurde ihm nachgetragen. Die

Beteiligung von Seiten der Stadt war eine so außerordentliche, dass der

Leichenzug einen imposanten Eindruck machte. Auf dem Friedhofe hielt der

Herzogliche Landesrabbiner, Herr L. Fraenkel aus

Meiningen, die Leichenrede. Obgleich

derselbe erst seit einigen Monaten amtiert und den Verstorbenen nur

vorübergehend kennengelernt, hatte er doch einen solchen Einblick in dessen

Leben und Wirken gewonnen, dass er in seiner Rede ein getreues Abbild dessen

gab, was der Verstorbene seiner Familie und allen Kreisen, denen er

angehörte, gewesen. Aus der Tiefe des Herzens kommend, fanden die Worte des

Redners Widerhall bei allen Zuhörern. Hierauf sprach Herr Lehrer Holländer

aus Berkach, als sein ehemaliger Schüler,

zugleich namens seiner Kollegen einige warm empfundene Worte der Anerkennung

und des Dankes. außerdem

alle israelitischen Lehrer des Meininger Landes anwesend. Der Vorstand der

Pestalozzi-Stiftung war durch Herrn Müller aus Meiningen vertreten. Die ihm

gelegentlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums von seiner Hoheit, dem

Herzog, verliehenen Verdienstmedaille wurde ihm nachgetragen. Die

Beteiligung von Seiten der Stadt war eine so außerordentliche, dass der

Leichenzug einen imposanten Eindruck machte. Auf dem Friedhofe hielt der

Herzogliche Landesrabbiner, Herr L. Fraenkel aus

Meiningen, die Leichenrede. Obgleich

derselbe erst seit einigen Monaten amtiert und den Verstorbenen nur

vorübergehend kennengelernt, hatte er doch einen solchen Einblick in dessen

Leben und Wirken gewonnen, dass er in seiner Rede ein getreues Abbild dessen

gab, was der Verstorbene seiner Familie und allen Kreisen, denen er

angehörte, gewesen. Aus der Tiefe des Herzens kommend, fanden die Worte des

Redners Widerhall bei allen Zuhörern. Hierauf sprach Herr Lehrer Holländer

aus Berkach, als sein ehemaliger Schüler,

zugleich namens seiner Kollegen einige warm empfundene Worte der Anerkennung

und des Dankes.

Auch der Beste und Würdigste muss das Zeitliche segnen und nur der gute

Namen, das edle Streben und Wirken reicht über das Grab hinaus. Darum wird

dem Heimgegangenen nicht nur von Seiten seiner Angehörigen, sondern auch von

der Gemeinde Hildburghausen, von

seinen Schülern und Kollegen ein dankbares Andenken bewahrt bleiben.

'Die Frommen werden glänzen wie des Himmels Glanz und die, welche viele in

der Tugend bestärkt, leuchten wie die Sterne auf ewig! Daniel 12, Vers 3.

G.H."

|

Zum Tod von Löb Schloss

(geb. in Gleicherwiesen; gest. 1896 in Weißenfels)

Artikel in "Der Gemeindebote" vom 1. Januar 1896: "Weißenfels,

4. Januar. Vor kurzem starb hier nach längerem Leiden in 73. Lebensjahre der

Rentier Löb Schloss, ein in allen Kreisen hochgeachteter Mitbürger.

Derselbe zeichnete sich durch Wohltätigkeit und einen gottesfürchtigen

Lebenswandel aus. In Gleicherwiesen im Herzogtum Meiningen geboren,

kam er vor ungefähr zwölf Jahren nach hier und machte sich recht verdient um

die Gründung einer Religionsgesellschaft, Anstellung eines geprüften

Religionslehrers, sowie Erwerbung eines ständigen Betlokals. Ein großer

Leichenzug folgte der Bahre, nicht allein jüdische, sondern auch eine

stattliche Reihe christlicher Mitbürger. Herr Lehrer Hess schilderte in

würdiger Weise die hohen Verdienste des Verblichenen. Sein Andenken sei zum

Segen!" Artikel in "Der Gemeindebote" vom 1. Januar 1896: "Weißenfels,

4. Januar. Vor kurzem starb hier nach längerem Leiden in 73. Lebensjahre der

Rentier Löb Schloss, ein in allen Kreisen hochgeachteter Mitbürger.

Derselbe zeichnete sich durch Wohltätigkeit und einen gottesfürchtigen

Lebenswandel aus. In Gleicherwiesen im Herzogtum Meiningen geboren,

kam er vor ungefähr zwölf Jahren nach hier und machte sich recht verdient um

die Gründung einer Religionsgesellschaft, Anstellung eines geprüften

Religionslehrers, sowie Erwerbung eines ständigen Betlokals. Ein großer

Leichenzug folgte der Bahre, nicht allein jüdische, sondern auch eine

stattliche Reihe christlicher Mitbürger. Herr Lehrer Hess schilderte in

würdiger Weise die hohen Verdienste des Verblichenen. Sein Andenken sei zum

Segen!"

|

70. Geburtstag des aus

Gleicherwiesen stammenden Lehrers Heinrich Oppenheimer (1903 in

Darmstadt)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. März 1903: ""Darmstadt.

Heinrich Oppenheimer, Lehrer und Kantor Emeritus in Darmstadt, feiert

am 8. März sein 70. Wiegenfest. Der Jubilar, im Jahre 1833 zu

Gleicherwiesen geboren, besuchte das Seminar zu

Hildburghausen, wo er eine

gediegene pädagogische und zugleich musikalische Vorbildung erhielt. Seine

sonore, außerordentlich wohllautende Stimme befähigte ihn, noch jung an

Jahren, Künstlerisch-Vollendetes zu leisten und so kam er denn, nachdem er

in Meiningen und

Butzbach als Lehrer fungiert, an die

jüdische Religionsgemeinde zu Darmstadt,

in deren herrlichem Gotteshaus der Jubilar einen Gottesdienst einführte, wie

er erhebender nicht gedacht werden kann. Auch in den dortigen Musikvereinen

wirkte er als Solist in den bekanntesten Oratorien und oft war es ihm

vergönnt, vor dem Großherzog Ludwig IV. und anderen Fürstlichkeiten seine

klangvolle Baritonstimme hören zu lassen. Besonders gewürdigt wurde er aber

als Lehrer, galt er doch als einer der befähigtsten Pädagogen am

'Maurer'schen Institute', in welchem er 18 Jahre wirkte und Kindern aus den

vornehmsten christlichen Kreisen Unterricht erteilte. Sein bitterer

Charakter, sein heiteres Gemüt, seine Jovialität erwarten ihm in allen

Kreisen der Bevölkerung unzählige Freunde, die keine Gelegenheit vorüber

gehen ließen, den würdigen Lehrer und Gott Begnadeten Sänger zu ehren. Auch

der Großherzog Ernst Ludwig zeichnete den Jubilar mehrfach durch

Ordensverleihung aus. Wir aber wünschen dem teuren und treuen Kollegen, dass

es ihm vergönnt sein möge, sich im Kreise seiner Familie eines heiteren

Lebensabends zu erfreuen und rufen ihm zu: Ad meah Schana! (= (alles

Gute) bis 100 Jahre)."

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. März 1903: ""Darmstadt.

Heinrich Oppenheimer, Lehrer und Kantor Emeritus in Darmstadt, feiert

am 8. März sein 70. Wiegenfest. Der Jubilar, im Jahre 1833 zu

Gleicherwiesen geboren, besuchte das Seminar zu

Hildburghausen, wo er eine

gediegene pädagogische und zugleich musikalische Vorbildung erhielt. Seine

sonore, außerordentlich wohllautende Stimme befähigte ihn, noch jung an

Jahren, Künstlerisch-Vollendetes zu leisten und so kam er denn, nachdem er

in Meiningen und

Butzbach als Lehrer fungiert, an die

jüdische Religionsgemeinde zu Darmstadt,

in deren herrlichem Gotteshaus der Jubilar einen Gottesdienst einführte, wie

er erhebender nicht gedacht werden kann. Auch in den dortigen Musikvereinen

wirkte er als Solist in den bekanntesten Oratorien und oft war es ihm

vergönnt, vor dem Großherzog Ludwig IV. und anderen Fürstlichkeiten seine

klangvolle Baritonstimme hören zu lassen. Besonders gewürdigt wurde er aber

als Lehrer, galt er doch als einer der befähigtsten Pädagogen am

'Maurer'schen Institute', in welchem er 18 Jahre wirkte und Kindern aus den

vornehmsten christlichen Kreisen Unterricht erteilte. Sein bitterer

Charakter, sein heiteres Gemüt, seine Jovialität erwarten ihm in allen

Kreisen der Bevölkerung unzählige Freunde, die keine Gelegenheit vorüber

gehen ließen, den würdigen Lehrer und Gott Begnadeten Sänger zu ehren. Auch

der Großherzog Ernst Ludwig zeichnete den Jubilar mehrfach durch

Ordensverleihung aus. Wir aber wünschen dem teuren und treuen Kollegen, dass

es ihm vergönnt sein möge, sich im Kreise seiner Familie eines heiteren

Lebensabends zu erfreuen und rufen ihm zu: Ad meah Schana! (= (alles

Gute) bis 100 Jahre)." |

Tod von Leopold Bachmann (1916)

Mitteilung in "Bericht der Großloge für Deutschland" 1916 Nr. 5: Mitteilung in "Bericht der Großloge für Deutschland" 1916 Nr. 5:

"50. Am 28. Mai 1916 Bruder Leopold Bachmann, Mitglied des Jacob

Plaut-Loge in Nordhausen, seit dem 13.

September 1914, geb. am 26. April 1884 in Gleicherwiesen." |

Auszeichnung von Unteroffizier

Siegfried Ehrlich mit dem Eisernen Kreuz II für seinen Kriegseinsatz (1918)

Mitteilung in Israelitisches Familienblatt" vom 20. Juni 1918: "Gleicherwiesen.

Unteroffizier Siegfried Ehrlich, Sohn der Witwe Frau Ehrlich." Mitteilung in Israelitisches Familienblatt" vom 20. Juni 1918: "Gleicherwiesen.

Unteroffizier Siegfried Ehrlich, Sohn der Witwe Frau Ehrlich." |

Zum Tod des früheren Gemeinderates

Aaron Heinemann (1928)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. März 1928: "Gleicherwiesen.

Herr Aaron Heinemann, Repräsentanz der Gemeinde und früherer Gemeinderat,

wurde dieser Tage unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur letzten Ruhe

bestattet. In ihm verliert die Gemeinde ihren kaum zu ersetzenden geistigen

Führer. " Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. März 1928: "Gleicherwiesen.

Herr Aaron Heinemann, Repräsentanz der Gemeinde und früherer Gemeinderat,

wurde dieser Tage unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur letzten Ruhe

bestattet. In ihm verliert die Gemeinde ihren kaum zu ersetzenden geistigen

Führer. " |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen von Moses Bachmann (1890 /

1892)

Anzeige in "Der Israelit" vom 3. März 1890: "Ich suche für

meinen Sohn, der 14 Jahre alt ist und dem gute Schulzeugnisse zur Seite

stehen, zum 1. Mai eine Stelle als

Anzeige in "Der Israelit" vom 3. März 1890: "Ich suche für

meinen Sohn, der 14 Jahre alt ist und dem gute Schulzeugnisse zur Seite

stehen, zum 1. Mai eine Stelle als

Lehrling

in einem Manufaktur- oder Ledergeschäft, Sabbat und Feiertage geschlossen,

mit Kost und Logis im Hause.

M. Bachmann, Gleicherwiesen. " |

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 1. Februar 1892: "Suche für meinen

Sohn, der 14 Jahre alt und mit guten Schulzeugnis versehen ist, Stelle per

1. Mai als Anzeige

in "Der Israelit" vom 1. Februar 1892: "Suche für meinen

Sohn, der 14 Jahre alt und mit guten Schulzeugnis versehen ist, Stelle per

1. Mai als

Lehrling

in einem größeren Manufaktur- oder Modewarengeschäft, dass Samstags und

Feiertage streng geschlossen ist. Kost und Logis im Hause wird gewünscht.

Moses Bachmann, Gleicherwiesen." |

Anzeige von G. Mühlfelder (1892)

Anzeige in "Der Israelit" vom 14. März 1892: "

Suche für meinen Sohn, welcher gut beanlagt, eine Lehrlingsstelle in einem

größeren Manufaktur- und Modewaren- oder Engros-Geschäft. Anzeige in "Der Israelit" vom 14. März 1892: "

Suche für meinen Sohn, welcher gut beanlagt, eine Lehrlingsstelle in einem

größeren Manufaktur- und Modewaren- oder Engros-Geschäft.

G. Mühlfelder, Gleicherwiesen, Sachsen - Meiningen." |

Anzeige von Klara Gutmann (1898)

Vgl. im Artikel "Kittel" den Abschnitt "Kittel im Judentum"

https://de.wikipedia.org/wiki/Kittel.

Anzeige in "Der Israelit" vom 26. Mai 1898: "Zum Anfertigen

von Sargenes für Frauen und Männer, von der einfachsten bis

elegantesten Ausführung empfiehlt sich

Anzeige in "Der Israelit" vom 26. Mai 1898: "Zum Anfertigen

von Sargenes für Frauen und Männer, von der einfachsten bis

elegantesten Ausführung empfiehlt sich

Klara Gutmann,

Gleicherwiesen bei Hildburghausen. " |

Anzeigen von N. Seligmann (1900 / 1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November

1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November

1900:

"Ein tüchtiges, selbstständiges, braves, älteres

Mädchen

zur Pflege und Stütze meiner älteren, alleinstehenden Mutter für sofort

gesucht.

N. Seligmann, Gleicherwiesen." |

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 14. Februar 1901: "Für Anzeige

in "Der Israelit" vom 14. Februar 1901: "Für

Fräulein,

welches einige Monate zur Stütze und Pflege meiner Mutter in meinem Hause

war, suche ich eine Stelle per Mitte März oder Anfang April in kleiner

Familie oder bei einzelner Dame.

N. Seligmann, Gleicherwiesen." |

Verlobungsanzeige von Toni Kahn und

Werner Glaser (1923)

Anzeige in "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 20. Dezember

1923: Anzeige in "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 20. Dezember

1923:

"Toni Kahn - Werner Glaser

Verlobte.

Gleicherwiesen (Thüringen) - Waldenburg (Schlesien)

Dezember 1923. " |

Anzeige der Witwe Geittermann

(1924)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 25. September 1924: "Ich

suche Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 25. September 1924: "Ich

suche

für meine Tochter, 18 Jahre,

Stellung

in feinem Hause, als Stütze für Haushalt eventuell auch für Geschäft. Koch-,

Näh- und Geschäftskenntnisse vorhanden. Familienanschluss erwünscht. Frau

Witwe Geittermann,

Gleicherwiesen (Thüringen), " |

Anzeige der Konditorei/Bäckerei A.

Heinemann (1925)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 15 Januar 1925: "Lehrstelle Anzeige

in "Der Israelit" vom 15 Januar 1925: "Lehrstelle

in einer Konditorei oder Bäckerei für meinen 15-jährigen Sohn

zu Ostern gesucht. Süddeutschland bevorzugt. Angebote erbittet

A. Heinemann,

Gleicherwiesen, S.-M." |

Danksagung anlässlich des Abschiedes von Rosa Katz (1925)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar

1925: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar

1925:

"Für die vielen Beweise inniger Teilnahme beim Hinscheiden meiner

geliebten Gattin, unserer guten Mutter und Schwester

Frau Rosa Katz

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Januar 1925.

Loeser Katz und Kinder.

Gleicherwiesen, Thüringen.

Frau B. Grünebaum

Frankfurt am Main." |

Verlobungsanzeige von Betty Katz und Bernhard

Schottenfels (1929)

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1929:

"Betty Katz - Bernhard Schottenfels.

Verlobte.

Gleicherwiesen / Frankfurt am Main - Frankfurt am Main /

Stuttgart.

Oktober 1929." |

Verlobungsanzeige für Johanna

Heinemann und Louis Rommel (1930)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Mai 1930: Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Mai 1930:

"Johanna Heinemann - Louis Rommel.

Verlobte

New York Gleicherwiesen -

New York" |

Verlobungsanzeige für Irma Katz und

Erich Zaduk (1932)

Anmerkung: Erich Zaduk (geb. 1901), seine Frau Irma Zaduk geb. Katz (geb. 1900)

und die Tochter Rosa Rita Zaduk (geb. 1934 in Gleicherwiesen) wurden nach der

Deportation 1941 von Berlin nach Kowno (Kaunas) Fort IX ermordet. Vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/IX_fortas

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 21. Januar 1932: Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 21. Januar 1932:

"Irma Katz Erich Zaduk

Verlobte

Gleicherwiesen Berlin." |

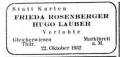

Verlobungsanzeige für Frieda

Rosenberger und Hugo Lauber (1932)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 20. Oktober 1932: "Statt

Karten Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 20. Oktober 1932: "Statt

Karten

Frieda Rosenberger - Hugo Lauber

Verlobte

Gleicherwiesen Thüringen -

Marktbreit am Main. 22. Oktober 1932." |

Verlobungsanzeige für Hanna

Goldmeier und Josef Heinemann (1934)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 17. Mai 1934: "Hanna

Goldmeier - Josef Heinemann Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 17. Mai 1934: "Hanna

Goldmeier - Josef Heinemann

Verlobte

Fulda Königstraße 13b - Gleicherwiesen in Thüringen

Fulda " |

Todesanzeige für Sara Gärtner geb.

Kahn (1934)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juni 1934: "Unsere

geliebte Mutter, Frau Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juni 1934: "Unsere

geliebte Mutter, Frau

Sara Gaertner geb. Kahn aus Gleicherwiesen (Thüringen) ist von

ihrem Leiden erlöst worden.

Manfred Gaertner und Geschwister.

Berlin-Grunewald, Auguste-Victoria-Str. 3, 29. Mai 1934." " |

Hochzeitsanzeige für Bernhard

Schottenfels und Betty Schottenfels geb. Katz (1936)

|

Anzeige in "Jüdische Rundschau" vom 3. Juli 1936: "Statt

Karten Anzeige in "Jüdische Rundschau" vom 3. Juli 1936: "Statt

Karten

Bernhard Schottenfels - Betty Schottenfels geb. Katz

Vermählte

Frankfurt am Main Weberstraße 25 -

Gleicherwiesen.

Trauung: Sonntag, den 5. Juli 1936, 12 1/2 Uhr,

Westendsynagoge, Freiherr-vom-Stein-Straße." |

Todesanzeige für Isaak Kahn (1938)

Anmerkung: in der Liste der aus Gleicherwiesen nach den Deportationen

Umgekommenen ist Liesel Elsoffer geb. Kahn (geb. 1907).

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juli 1938: "Nach

einem arbeitsreichen Leben entschlief am 1. Juli mein innigstgeliebter Mann,

unser treusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juli 1938: "Nach

einem arbeitsreichen Leben entschlief am 1. Juli mein innigstgeliebter Mann,

unser treusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder

Isaak Kahn

im 73. Lebensjahre.

In tiefer Trauer: Frieda Kahn geb. Rosenthal Alfred

Altmann und Frau Toni geb. Kahn

Siegbert Kahn und Frau Meta geb. Straus Leopold

Elsoffer und Frau Liesel geb. Kahn

Coburg Rosenauerstr. 7

Ulm/Donau, Schwarzenau/Eder, Gleicherwiesen." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war vermutlich ein Betraum in einem der jüdischen

Häuser vorhanden.

1787 konnte eine Synagoge erbaut werden. Sie war gut 150 Jahre

Mittelpunkt des jüdischen Lebens am Ort.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

von einem SS-Kommando aus Hildburghausen überfallen. Das Mobiliar und die Kultgegenstände

wurden auf einem Leiterwagen an das Milzufer gebracht und dort verbrannt. Den

Leiterwagen mussten jüdische Männer der Gemeinde ziehen, anschließend wurden sie

misshandelt, inhaftiert und in das KZ Buchenwald verbracht. Eine Brandstiftung

wurde dadurch verhindert, dass einheimische Bauern auf die Gefahr für ihre

Scheunen durch den Funkenflug hinwiesen.

Das nun leer stehende Fachwerkgebäude blieb erhalten. Zunächst wollte es - mit

Unterstützung durch den Bürgermeister - die Hitlerjugend für ihre Versammlungen

haben. Der Landrat von Hildburghausen schlug vor, das Gebäude für die

Freiwillige Feuerwehr Gleicherwiesen zu verwenden. 1943 wurde das

Synagog4engebäude wegen angeblicher "Baufälligkeit" abgebrochen. Das

Grundstück blieb unbebaut (heute Wiese).

Adresse/Standort der Synagoge: Mittelgasse

Fotos

Skizze der Synagoge

(aus dem Beitrag von E. Witter, s.u.) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das "Haus

Bachmann"

in Gleicherwiesen im ehemaligen Schloss

(Website "Everything

Bibra web page") |

|

|

| |

Gesamtansicht des

Fotos:

nachstehend drei |

Firmenschild: "M. &

H. Bachmann, Inhaber

Hermann & Carl Bachmann" |

| |

|

|

|

|

|

Ansicht des ehemaligen

Schlosses / "Haus Bachmann"

um 2005 (aus dem Beitrag von E. Witter s.u.) |

Ausschnittvergrößerungen

des obigen Fotos mit Personen vor dem Geschäft

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Juni 2020:

Über die frühere jüdische

Gemeinde in Gleicherwiesen

|

Artikel

von Wolfram Nagel in der "Jüdischen Allgemeinen" vom 18. Juni

2020:

"Thüringen. Besuch in Gleicherwiesen. Im Kreis Hildburghausen gab

es ein ausgeprägtes Landjudentum

Eckhard Witter steht an einem Lattenzaun hinter der schon seit Jahren

geschlossenen Dorfgaststätte. Dort, auf dieser Wiese, stand bis zu ihrem

Abriss 1943 die Synagoge, erklärt der Ortschronist. Fotos gebe es nicht,

aber einen Bauplan und ein Schriftstück vom 6. Januar 1939. Darin schlug der