|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Darmstadt (Hessen)

Jüdische Geschichte / Synagoge der Hauptgemeinde (liberale Synagoge) bis 1938

(bitte besuchen Sie auch die Website www.liberale-synagoge-darmstadt.de

des Fördervereins Liberale Synagoge Darmstadt e.V. - Verein für aktive

Erinnerungskultur)

Übersicht:

Hinweis: auf dieser Seite wird schwerpunktmäßig die Entwicklung der jüdischen

Hauptgemeinde (19./20. Jahrhundert liberale Gemeinde) dargestellt, zur

Geschichte der Israelitischen Religions-Gesellschaft siehe weitere

Seite.

Weitere Seiten zur jüdischen Geschichte in Darmstadt werden angezeigt in einer

Übersicht auf der Seite zur Gemeinde nach 1945.

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english

version)

In Darmstadt bestand eine jüdische Gemeinde vom 17. Jahrhundert bis zur

Zerstörung in der NS-Zeit, zeitweise waren es zwei Gemeinden (liberale

Gemeinde und orthodoxe Religionsgesellschaft). Nach 1945 ist eine im

Vergleich zur Vorkriegszeit kleine Gemeinde wieder entstanden.

Bereits im 16. Jahrhundert sind Juden in Darmstadt und Umgebung nachweisbar

(1529 erste Nennung in Darmstadt; um 1570 gibt es jüdische Familien in den

umliegenden Dörfern Arheiligen, Bessungen,

Eberstadt usw..

Im 17./18. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen

Familien / Einwohner wie folgt: 1623 sieben Familien, 1713 30 Familien, 1770

39 Familien, 1784 48 Familien. Unter den jüdischen Einwohnern waren seit

Mitte des 18. Jahrhunderts einige für den Hof tätig wie Wolf Koppel, der 1749

aus Trebur nach Darmstadt kam und - wenn auch

bis 1764 ohne Besoldung - zum Hofgoldsticker ernannt wurde.

Im 19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1825/26 532 jüdische Einwohner (2,3 % von insgesamt 23.240 Einwohnern),

1861 641 (von 28.526), 1880 1.275 (3,1 % von insgesamt 41.199), 1890 1.438 (2,6

% von 55.883), 1900 1.689 (2,3 % von 72.381), 1910 1.998 (2,3 % von 87.089),

1925 1.646 (2,0 % von 89.465). Nach 1860 war ein starker Zuzug aus den

jüdischen Landgemeinden der Region erfolgt.

1809 nahmen alle jüdischen Familien bürgerliche Familiennamen an, doch

hatten einzelne Familien schon einige Zeit vorher Familiennamen (zwischen 1752

und 1772 werden genannt: Familien Trier, Callmann, Wolfskehl, Hachenburg,

Bessunger; nach 1800 Familien Bermann, Ettling, Fuld, Messel, Neustadt, Reichenbach,

Sander, Schlösser). Um 1820 wurden die Juden allgemein als Staatsbürger

anerkannt. Das Revolutionsjahr 1848 brachte die bürgerliche und politische

Gleichstellung der Juden.

An Einrichtungen bestanden Synagogen und Beträume (siehe unten zur liberalen

Synagoge; zur orthodoxen Synagoge siehe Seite

zur Israelitischen Religions-Gesellschaft), jüdische Schulen, ein Friedhof

sowie andere in einer größeren jüdischen Gemeinde üblichen Einrichtungen.

Seit 1770 war Darmstadt Rabbinatssitz; zu den Rabbinern in der Stadt siehe weitere

Seite.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde 34

Kriegsteilnehmer: Otto Julius Bodenheimer, Richard Bodenheimer, Sally

Bodenheimer, Julius Dornbusch, Heinrich Flörsheimer, Julius Ganz, Artur

Gutenberg, Ludwig Haas, Ernst Hanau, Leo Heyum, Ludwig Kaufmann, Oskar Krause,

Ernst Landsberg, Albert Lehmann, Adolf Liebmann, Rudolf Liebmann, Arnold Mainer,

Robert Nathan, Siegmund Regensburger, Max Rosengart, Alfred Rothschild, Eugen

Rothschild, Simon Schloß, Paul Friedrich Selver, Jonas Silber, Albert Simon,

Henry Spanier, Willy Stern, Leo Streng, Zenno Vogel, Leopold Haas, Gustav

Hanauer, Ernst Meyer, Ernst Rosenthal.

Um 1924/25 bildeten den Gemeindevorstand: Justizrat Dr. Bender,

Leopold Hachenburger, Karl Benjamin, Jakob Dernburg, Kommerzienrat Ludwig

Joseph, Theodor Meyer, Sigmund Salomon und Hermann Simon. Es gab verschiedene

Kommissionen für die Vorstandsarbeit: für Gottesdienst (zuständig Sigmund

Salomon), für die Religionsschule (Justizrat Dr. Bender), für

Friedhofsangelegenheiten (P. Salomon), die Armenkasse (P. Salomon), für

Schächtangelegenheiten (Jakob Dernburg), für das Finanzwesen (Justizrat Dr.

Bender), für das Bauwesen (Jakob Dernburg), für die

Landjudenschaftsangelegenheiten (Justizrat Dr. Bender).

Für die Gemeinde tätig waren um 1924/25 Rabbiner Dr. Bruno Italiener, Kantor

und Schochet Elias Hauser, Gemeindesekretär Ludwig Stimpf, Gemeinderechner

Julius Muth, Gemeindeschwester Grete Neuberg. Die Religionsschule der

Gemeinde (unter Leitung von Rabbiner Dr. Italiener; Lehrer Freitag und Elias

Hauser) wurde von 82 Kindern der Gemeinde besucht (1932 von 139 Kindern).

Die wichtigsten Vereine/Vereinigungen waren in den 1920er-Jahren und bis

nach 1933: zunächst die Zentralstelle der vereinigten israelitischen

Wohltätigkeitsanstalten; in ihr waren 1932 im Blick auf die allgemeine

Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen: die Israelitische Religionsgemeinde, die

Israelitische Religionsgesellschaft, die Israelitische Nothilfe (1932

unter Leitung von Frau Lehmann; Zweck und Arbeitsgebiet: Versorgung des

verarmten Mittelstandes mit Heizmaterial und Lebensmitteln), der Verein Samech

Nauflim, die Starkenburg-Loge (1924 unter Leitung von Karl Lehmann),

die Kohlenkasse, die Hilfsverein, der Verein zur Bekämpfung des Wanderbettels

(1924 unter Leitung von Theodor Mayer mit 200 Mitgliedern). Vorsteher der

Zentralstelle war 1924: Max Simon Meyer.

Neben den schon genannten Vereinen waren im Gemeindeleben aktiv: der Wohltätigkeits-

und Bestattungsverein Chewra Kadischa (1924 unter Leitung von Dr. Ludwig

Meyer mit 50 Mitgliedern) beziehungsweise der Verein Chewra Gemilus Chessed

in Darmstadt (gegründet 1922; 1932 unter Leitung von Siegfried Stern mit 54

Mitgliedern; Zwecke und Arbeitsgebiet: Krankenpflege, Bestattungswesen), der

jüdische Frauenbund (1932 unter Leitung von Frau Brill mit 250 Mitgliedern),

der Minjanverein (1924 unter Leitung von Sigmund Salomon mit 45

Mitgliedern, 1932 unter Leitung von Siegfried Stern), der Reichsbund

jüdischer Frontsoldaten (unter Vorsitz von Emil Blum).

Bis um 1933 gehörten jüdischen Personen zahlreiche Geschäfte und

Gewerbebetriebe in der Stadt. Von den größeren Betrieben sind unter

anderem zu nennen: das Kaufhaus Rothschild (Inhaber Sigmund Rothschild), die

Möbelfabrik und das Möbelgeschäft Trier (Inhaber Louis und Eugen Trier). Bei

den akademischen Berufen waren Juden als Ärzte und Anwälte verhältnismäßig

starb vertreten: 5 % der Ärzteschaft Darmstadts waren Juden (u.a. HNO-Facharzt

Dr. Siegfried Oppenheimer, Dr. Ludwig Isaak). Viele der jüdischen Bürger

Darmstadts waren im Kaufmannsberuf tätig, teils selbständig, teils als

Angestellte. Es gab eine Druckerei Simon in der Grafenstraße, eine Metzgerei

Hausmann (koscher) sowie andere Metzgereien. In der Bleichstraße gab es die

Bäckerei Freudenberger und gegenüber der orthodoxen Synagoge das koschere Restaurant

"Hotel Stadt Frankfurt" (Bleichstraße 22, Inhaber F. Dreyfus). Die

meisten alteingesessenen jüdischen Familien in Darmstadt nahmen sowohl am

jüdischen Gemeindeleben wie am öffentlichen Leben regen Anteil.

Von den jüdische Persönlichkeiten aus Darmstadt werden zumindest einige auf

der Seite mit Texten zu jüdischen Personen

Darmstadts genannt.

1933 wurden 1.427 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt (1,5 % von insgesamt

93.222 Einwohnern). In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert, sodass bis zum 31.

Dezember 1937 die Zahl der jüdischen Einwohner auf 666 zurückging. Im April

1939 wurden 258 erwachsene Gemeindeglieder gezählt. 1942/43 wurden fast alle

noch in der Stadt (und Umgebung) lebenden jüdischen Personen deportiert. Die

Hauptdeportationen waren im März 1942, im September 1942 und Februar 1943 in

das Ghetto Theresienstadt.

Von den in Darmstadt geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): siehe im Gedenkbuch

des Bundesarchives bei Eingabe des Ortsnamens von "Darmstadt" unter

Geburtsort und/oder Wohnort.

Zur Geschichte der Synagoge

1695 gab Landgraf Ernst Ludwig den Darmstädter Juden die Erlaubnis, einen Betraum

einzurichten und Gottesdienste abzuhalten. Dieser Betraum befand sich bis 1705

bei Hirtz, bis 1714 bei dem Hofjuden Benedikt Löw. 1735 erwarb die

jüdische Gemeinde das Haus Kleine Ochsengasse 14 und baute es zu einer Synagoge

um; die Einweihung erfolgte im Jahr 1737. Die Synagoge wurde im Jahr 1842

umfassend saniert und erweitert. Über die Wiedereinweihung der Synagoge 1842

durch Rabbiner Dr. Benjamin Hirsch Auerbach liegt ein Bericht aus der

Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts" vor:

Die Einweihung der sanierten und erweiterten (alten)

Synagoge (1842)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 2. Oktober 1842: "Man liest in einem öffentlichen Blatte

folgendes aus Darmstadt: 'Nachdem das Gotteshaus der hiesigen

israelitischen Gemeinde in seinem Innern und Äußern neu hergestellt und

auch nach einer Seite hin angemessen erweitert worden war, wurde die

Einweihung desselben heute Nachmittag solenn gefeiert. Es war eine

erhebende und bedeutungsvolle gottesdienstliche Feier, erhebend durch die

Art, in welcher sie stattfand, und bedeutungsvoll durch die Umstände,

welche sie veranlasst und herbeigeführt hatten. Der Rabbine Herr Dr.

Auerbach hielt eine eindringliche und wohldurchdachte Rede, in welcher

er das Judentum und seine Schicksale aus dem religiösen, historischen und

politischen Gesichtspunkt beleuchtete, indem er einerseits das Wesen der

israelitischen Religion, die auf Gott, Tugend und Unsterblichkeit

gegründet sei, entwickelte, andererseits aber auch die Wandlungen

schilderte, welche die israelitische Religion und ihre Bekenner, dem

Staate und den anderen Religionsbekenntnissen gegenüber, im Laufe der

letztverflossenen Jahrhunderte erfahren hatten. Als einen der schönsten

Triumphe der modernen christlichen Zivilisation hob er die Religionsfreiheit

hervor, die man auch den Israeliten gegönnt, und die bürgerlichen

Rechte, die man ihnen eingeräumt habe, obschon er, im Hinblick auf einen

engverbrüderten Nachbarstaat, nicht verkannte, dass in dieser Hinsicht

noch Manches zu hoffen und zu wünschen sei. Vor Allem aber hob er glänzend

hervor die ausgezeichneten Verdienste, welche der hochselige Großherzog

Ludwig I. und dessen Regierung sich um die religiöse und bürgerliche

Lage der Israeliten erworben haben, und wie der jetzt regierende

Großherzog fortfahre, sie nicht allein in dem Besitze der erworbenen

Rechte zu erhalten, sondern auch darin zu befestigen. Alles, was Dr.

Auerbach in seiner ausführlichen Rede sagte, war eines unterrichteten

und denkenden Bekenners der israelitischen Religion vollkommen würdig und

wir glauben nicht, dass weder der lange genug missverstandene große

Spinoza, noch Moses Mendelssohn, noch andere hervorragende Geister aus

Israel an seiner schönen von reinen Religionsbegriffen durchdrungenen

Rede etwas auszusetzen gefunden haben würden. Wir haben sie mit großem Interesse gehört, und müssen bekennen, uns sehr gut

erbaut zu haben. Wahrscheinlich hatte auch Herr Auerbach auf einen zahlreichen und gebildeten Kreis von Zuhörern gezählt, und diese Voraussetzung erwies sich als vollkommen

begründet. Der Großherzogliche Kreisrat der Residenz, Freiherr von

Stark, der Geheimrat Herr von Kuder, der Bürgermeister und Gemeinderat, der evangelische

Prälat Herr Dr. Köhler, der Herr Hofprediger Dr. Zimmermann,

mehrere andere Geistliche der Residenz, der Direktor der Rechnungskammer Herr Ludwig,

der Direktor des Administrativ- und Justizhofes Herr Goldmann und viele andere Personen wohnten der erhebenden gottesdienstlichen Feier bei, die bei festlicher Beleuchtung des

neu hergestellten Gotteshauses ihres Eindrucks auf die teilnehmenden umso

weniger verfehlte, als auch die mit recht ansprechender Musik begleiteten schönen Gesänge der Bestimmung des Tages vollkommen angemessen

waren'. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"

vom 2. Oktober 1842: "Man liest in einem öffentlichen Blatte

folgendes aus Darmstadt: 'Nachdem das Gotteshaus der hiesigen

israelitischen Gemeinde in seinem Innern und Äußern neu hergestellt und

auch nach einer Seite hin angemessen erweitert worden war, wurde die

Einweihung desselben heute Nachmittag solenn gefeiert. Es war eine

erhebende und bedeutungsvolle gottesdienstliche Feier, erhebend durch die

Art, in welcher sie stattfand, und bedeutungsvoll durch die Umstände,

welche sie veranlasst und herbeigeführt hatten. Der Rabbine Herr Dr.

Auerbach hielt eine eindringliche und wohldurchdachte Rede, in welcher

er das Judentum und seine Schicksale aus dem religiösen, historischen und

politischen Gesichtspunkt beleuchtete, indem er einerseits das Wesen der

israelitischen Religion, die auf Gott, Tugend und Unsterblichkeit

gegründet sei, entwickelte, andererseits aber auch die Wandlungen

schilderte, welche die israelitische Religion und ihre Bekenner, dem

Staate und den anderen Religionsbekenntnissen gegenüber, im Laufe der

letztverflossenen Jahrhunderte erfahren hatten. Als einen der schönsten

Triumphe der modernen christlichen Zivilisation hob er die Religionsfreiheit

hervor, die man auch den Israeliten gegönnt, und die bürgerlichen

Rechte, die man ihnen eingeräumt habe, obschon er, im Hinblick auf einen

engverbrüderten Nachbarstaat, nicht verkannte, dass in dieser Hinsicht

noch Manches zu hoffen und zu wünschen sei. Vor Allem aber hob er glänzend

hervor die ausgezeichneten Verdienste, welche der hochselige Großherzog

Ludwig I. und dessen Regierung sich um die religiöse und bürgerliche

Lage der Israeliten erworben haben, und wie der jetzt regierende

Großherzog fortfahre, sie nicht allein in dem Besitze der erworbenen

Rechte zu erhalten, sondern auch darin zu befestigen. Alles, was Dr.

Auerbach in seiner ausführlichen Rede sagte, war eines unterrichteten

und denkenden Bekenners der israelitischen Religion vollkommen würdig und

wir glauben nicht, dass weder der lange genug missverstandene große

Spinoza, noch Moses Mendelssohn, noch andere hervorragende Geister aus

Israel an seiner schönen von reinen Religionsbegriffen durchdrungenen

Rede etwas auszusetzen gefunden haben würden. Wir haben sie mit großem Interesse gehört, und müssen bekennen, uns sehr gut

erbaut zu haben. Wahrscheinlich hatte auch Herr Auerbach auf einen zahlreichen und gebildeten Kreis von Zuhörern gezählt, und diese Voraussetzung erwies sich als vollkommen

begründet. Der Großherzogliche Kreisrat der Residenz, Freiherr von

Stark, der Geheimrat Herr von Kuder, der Bürgermeister und Gemeinderat, der evangelische

Prälat Herr Dr. Köhler, der Herr Hofprediger Dr. Zimmermann,

mehrere andere Geistliche der Residenz, der Direktor der Rechnungskammer Herr Ludwig,

der Direktor des Administrativ- und Justizhofes Herr Goldmann und viele andere Personen wohnten der erhebenden gottesdienstlichen Feier bei, die bei festlicher Beleuchtung des

neu hergestellten Gotteshauses ihres Eindrucks auf die teilnehmenden umso

weniger verfehlte, als auch die mit recht ansprechender Musik begleiteten schönen Gesänge der Bestimmung des Tages vollkommen angemessen

waren'. |

Widersprechen auch diese Äußerungen des

Herrn

Rabbinen Auerbach den starr-rabbinischen Grundsätzen, welche er in seinem Lehrbuche

(s. Jahrg. I Nr. 2 dieses Blattes) niedergelegt hat, so können wir uns doch nur darüber freuen, dass sie beweisen, dass Herr

Auerbach wenigstens christlichen Beamten gegenüber, die in so großer Zahl bei der Feierlichkeit anwesend waren, das

Unzeitgemäße und Unvernünftige des starren Rabbinismus selbst fühlte, und wir haben nur den aufrichtigen Wunsch, dass er ferner in solch

erleuchtetem Geiste auch da reden und handeln möge, wo kein Auge christlicher Behörden ihn

beobachtet..." Widersprechen auch diese Äußerungen des

Herrn

Rabbinen Auerbach den starr-rabbinischen Grundsätzen, welche er in seinem Lehrbuche

(s. Jahrg. I Nr. 2 dieses Blattes) niedergelegt hat, so können wir uns doch nur darüber freuen, dass sie beweisen, dass Herr

Auerbach wenigstens christlichen Beamten gegenüber, die in so großer Zahl bei der Feierlichkeit anwesend waren, das

Unzeitgemäße und Unvernünftige des starren Rabbinismus selbst fühlte, und wir haben nur den aufrichtigen Wunsch, dass er ferner in solch

erleuchtetem Geiste auch da reden und handeln möge, wo kein Auge christlicher Behörden ihn

beobachtet..."

Die weiteren Ausführungen des Artikels sind allgemeiner Art und nicht

auf Darmstadt bezogen.

|

Hinweis: vergleiche über "Die zwei

Synagogen in der Altstadt" einen 2021 erstellten Beitrag von Kristof

Doffing:

https://leicht.ykom.de/cgi-bin/snews.pl?type=showentries&entrynumber=P1637583682p

(auch

eingestellt als pdf-Datei, Stand der pdf-Datei: 27.11.2021).

|

Die alte Synagoge wurde ab 1863/64 nur noch von der liberalen Religionsgemeinde

als Bethaus verwendet, nachdem sich die orthodoxe Gruppe in eigenen

Räumlichkeiten zum Gottesdienst traf. Doch wurde schon damals die alte Synagoge

als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Ein repräsentativer Neubau sollte

entstehen. So wurde nach einem Entwurf des Stadtbaumeisters Edmund Köhler in

dreijähriger Bauzeit von 1873 bis 1876 eine neue Liberale Synagoge errichtet.

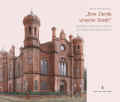

Sie wurde am 23. Februar 1876 eingeweiht. Die neue Synagoge war ein

repräsentativer Sakralbau, geprägt von neuromanischen und neo-islamischen

Bauelementen. Charakteristisch waren die vier kuppelbekrönten Ecktürme. Die

Außenflächen waren mit roten Sandsteinen verkleidet. Als liberale Synagoge war

sie auch mit einer Orgel ausgestattet. Die Synagoge hatte 440 Plätze für

Männer, 396 für Frauen..

Einweihung der neuen (liberalen) Synagoge am 23. Februar

1876

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. März 1876: "Aus dem Großherzogtum Hessen, 1.

März (1876). Die Einweihungsfeier der neuen Synagoge in unserer

Landeshauptstadt Darmstadt, verdient in dem gegenwärtigen Momente aus

mehr als einem Grunde eine ganz besondere Beachtung. Die israelitische

Religionsgemeinde Darmstadts besaß bis daher ein sehr unscheinbares und

kleines Gotteshaus im ältesten Teile der Stadt, in einem dunklen Hofe.

Die Parteikämpfe, die sich von Mainz nach Darmstadt verpflanzten, ließen

befürchten, dass hier der Boden für zeitgemäße Umwandlung des

Gottesdienstes nie fruchtbar gemacht werden könnte. Die Provinz

Starkenburg, also die Umgebung dieser Stadt, gehört fast ganz der

finstersten Richtung an, welche von Dr. Auerbach, der hier so viele

Jahre als Rabbiner waltete und auf eine so drastische Weise aus diesem

Rabbinatssitze entfernt worden, gepflegt wurde, de mortius nil nisi

bene (über die Toten nichts als Gutes). Er starb - als

Rabbiner - in Halberstadt. Unseren Gemeinden hat er viel geschadet, nicht

allein dadurch, dass er den Fortschritt hemmte, sondern mehr noch, weil er

den Glauben an den sittlichen Gehalt unserer Religion schwächte und uns

in der öffentlichen Achtung schädigte. In seinem Geiste waltet jetzt der

Prediger einer separierten Religionsgesellschaft, die sich aus den aus der

Provinz Zugezogenen rekrutiert - ein Ableger der Mainzer. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. März 1876: "Aus dem Großherzogtum Hessen, 1.

März (1876). Die Einweihungsfeier der neuen Synagoge in unserer

Landeshauptstadt Darmstadt, verdient in dem gegenwärtigen Momente aus

mehr als einem Grunde eine ganz besondere Beachtung. Die israelitische

Religionsgemeinde Darmstadts besaß bis daher ein sehr unscheinbares und

kleines Gotteshaus im ältesten Teile der Stadt, in einem dunklen Hofe.

Die Parteikämpfe, die sich von Mainz nach Darmstadt verpflanzten, ließen

befürchten, dass hier der Boden für zeitgemäße Umwandlung des

Gottesdienstes nie fruchtbar gemacht werden könnte. Die Provinz

Starkenburg, also die Umgebung dieser Stadt, gehört fast ganz der

finstersten Richtung an, welche von Dr. Auerbach, der hier so viele

Jahre als Rabbiner waltete und auf eine so drastische Weise aus diesem

Rabbinatssitze entfernt worden, gepflegt wurde, de mortius nil nisi

bene (über die Toten nichts als Gutes). Er starb - als

Rabbiner - in Halberstadt. Unseren Gemeinden hat er viel geschadet, nicht

allein dadurch, dass er den Fortschritt hemmte, sondern mehr noch, weil er

den Glauben an den sittlichen Gehalt unserer Religion schwächte und uns

in der öffentlichen Achtung schädigte. In seinem Geiste waltet jetzt der

Prediger einer separierten Religionsgesellschaft, die sich aus den aus der

Provinz Zugezogenen rekrutiert - ein Ableger der Mainzer.

Und doch! Die Einweihung der neuen Synagoge, welche am 23. Februar

stattfand, wird mächtig dazu beitragen, die finsteren Geister zu

verscheuchen. Dass die verhältnismäßig kleinen Gemeinde aus freier

Opfertätigkeit ein so herrliches Gotteshause im schönsten Teile der

Stadt sich erbaute, zeugt vom religiösen Sinne, von Hingebung und Liebe

zu angestammten Religion. Der Feier wohnten bei: der Erbprinz Ludwig von

Hessen mit seiner Gemahlin Alice (Tochter der Königin Victoria) und

mehrere Prinzen und Prinzessinnen des großherzoglichen Hauses mit ihrem

Gefolge, die Minister und Ministerialräte, die höchsten Beamten des

Landes, die Spitzen der Militärverwaltung, die Stadtverwaltung, die Kreis

und Provinzialbehörden, die protestantische Geistlichkeit (die

katholische hatte sich ausgeschlossen), und viele Freunde aus Nah und

Fern, selbstverständlich die |

Gemeindemitglieder

vollzählig. Trefflich ausgeführte Gesänge verherrlichten die Feier,

deren Höhepunkte die Rede des Rabbinen Dr. Landsberg war. Dr. L.

ist als Gelehrter und Meister der Rede bekannt; hier zeigte er aber auch

den richtigen Takt, indem er apologetisch den Gott, das Gebet, und die

humanen Ideen des Judentums verherrlichte. So hat diese Feier gewiss dazu

beigetragen, die Achtung und die Wertschätzung unserer Religion in den

Augen der Anwesenden, - ich möchte sagen: wiederherzustellen und zu

erhöhen. Gemeindemitglieder

vollzählig. Trefflich ausgeführte Gesänge verherrlichten die Feier,

deren Höhepunkte die Rede des Rabbinen Dr. Landsberg war. Dr. L.

ist als Gelehrter und Meister der Rede bekannt; hier zeigte er aber auch

den richtigen Takt, indem er apologetisch den Gott, das Gebet, und die

humanen Ideen des Judentums verherrlichte. So hat diese Feier gewiss dazu

beigetragen, die Achtung und die Wertschätzung unserer Religion in den

Augen der Anwesenden, - ich möchte sagen: wiederherzustellen und zu

erhöhen.

Das Gotteshaus ist in einem würdigen erhabenen und doch einfachen Stile

durch Baurat Köhler ausgeführt und zeichnet sich aus vor den anderen

neuen Synagogen Süddeutschlands durch das Lichte und Helle, Freundliche

und Anmutende in seiner äußeren Erscheinung so wie in seiner inneren

Ausstattung. Prachtvolle Beleuchtung, herrliche Ornamente (das Parochet

und die übrigen Stickereien wurden von dem gekannten Buchhändler J.

Kaufmann in Frankfurt geliefert und sind wahre Meisterwerke). - Alles

erhöht den würdigen Eindruck des Ganzen.

Wenn sich nun die Gemeinde Darmstadts auch ferner recht rege an den

allgemeinen Angelegenheiten des Landes beteiligt, - da sie doch an der

Quelle sitzt und hierzu also am besten Gelegenheit hat, so kann diese

Einweihung für die Juden unseres Großherzogtums, - das ja den größten Prozentsatz

Juden in Deutschland hat (3,4 % der Gesamtbevölkerung) eine neue Ära in

unserem religiösen Leben begründen helfen. - Zur Zeit ist man im

Großherzogtum mit der Konstituierung eines Stipendienfonds für

israelitische Lehramtszöglinge tätig, wofür seinerzeit die 'Jüdische

Volkszeitung' den ersten Impuls gegeben und der jetzt kräftig durch ein

Komitee in Friedberg gefördert wird. Man darf hoffen, dass ein

israelitische Lehrer, welcher den israelitischen Seminaristen Unterricht

in den jüdischen Fächern erteilt, am Seminare angestellt wird. Es sind

bereits 1.600 Mark jährlich für mehrere Jahre gezeichnet, gewiss ein sehr

schätzenswerter Anfang. Wir wollen hoffen, dass keine Gemeinde

zurückbleiben wird bei diesem wichtigen Werke, das uns für geeignete

jüdische Lehrer zu sorgen bestimmt ist." |

Zur Finanzierung der neuen Synagoge und die

Schwierigkeiten der Abtragung der Schulden bei Austritten aus der Gemeinde (1877)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Die Gemeinde Darmstadt hatte im Jahre

1876 338 steuerzahlende Mitglieder, als welche alle jene gerechnet wurden, die zur staatlichen Einkommensteuer zugezogen waren, also namentlich auch Handlungsgehilfen, alleinstehende Frauenzimmer und andere. Dieselbe

war genötigt wegen des einem Gotteshaus sehr wenig entsprechenden Zustandes ihrer alten Synagoge, eine neue in den letzten Jahren zu erbauen mit einem Kostenaufwand von circa 300.000

Mark, welche immer ein Anlehensweg aufgenommen werden mussten und für deren Verzinsung und Amortisation allein jährlich 13.000 Mark aufzuwenden sind. Daneben aber ist dieselbe

mit Gehalten und Pensionen belastet im Betrag von 11.500 Mark, wozu dann noch

an sonstigen Ausgaben für Kosten des Gottesdienstes usw. circa 5.800 Mark

kommen, sodass das jährliche Gesamtbedürfnis sich auf beinahe 33.000 Mark berechnet. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "Die Gemeinde Darmstadt hatte im Jahre

1876 338 steuerzahlende Mitglieder, als welche alle jene gerechnet wurden, die zur staatlichen Einkommensteuer zugezogen waren, also namentlich auch Handlungsgehilfen, alleinstehende Frauenzimmer und andere. Dieselbe

war genötigt wegen des einem Gotteshaus sehr wenig entsprechenden Zustandes ihrer alten Synagoge, eine neue in den letzten Jahren zu erbauen mit einem Kostenaufwand von circa 300.000

Mark, welche immer ein Anlehensweg aufgenommen werden mussten und für deren Verzinsung und Amortisation allein jährlich 13.000 Mark aufzuwenden sind. Daneben aber ist dieselbe

mit Gehalten und Pensionen belastet im Betrag von 11.500 Mark, wozu dann noch

an sonstigen Ausgaben für Kosten des Gottesdienstes usw. circa 5.800 Mark

kommen, sodass das jährliche Gesamtbedürfnis sich auf beinahe 33.000 Mark berechnet.

Da nun die Gemeinde Darmstadt sonstige Einnahmequellen nicht hat, so ist dieselbe genötigt, fast alles durch Anlagen aufzubringen und welche Höhe dieselben erreicht haben, wolle daraus hochgeneigtest entnommen werden, dass einzelne Steuerpflichtige schon jetzt sehr bedeutende Summen zum Beispiel

1594 Mark, 850 Mark usw. bezahlen, da das umlagefähige Steuerkapital nur 86.370 Gulden beträgt. Bei einer Reduktion des umlagepflichtigen Steuerkapitals auch nur um ein Drittel – welche das unzweifelhafte Resultate des Austritts auch nur von einem dritten Teil der jetzigen Gemeindeglieder sein dürfte – würde sich also die Steuer um ein Drittel erhöhen. Es ist aber nicht zweifelhaft, dass die Zahl der

Austretenden noch weit bedeutender, als ein Drittel sein würde, weil sich den sogenannten

Orthodoxen noch viele andere, auch Indifferente, anschließen würden, sodass die Steuerlast für die verschiedenen verbleibenden Gemeindeglieder geradezu unerschwinglich genannt werden müsste. Damit aber wäre das Schicksal der Gemeinde besiegelt,

denn die hoch besteuerten Gemeindeglieder sind größtenteils solche, welche durch

Nichts hier festgehalten werden und die demnach vor einer Verlegung ihres Wohnortes

gewiss nicht zurückschrecken würden. Daran würde sich dann naturgemäß die Folge des Austritts der anderen Gemeindeglieder, denen die Steuerlasten unerträglich sein würde, knüpfen.

Das hier und da in Aussicht gestellte Gespenst der Konkurserkennung über die israelitischen Gemeinden, hätte dann die beste Aussicht auf Realisierung, was umso weniger im staatlichen Interesse gelegen sein kann, als alle Verbindlichkeiten der Gemeinde gegen Dritte unter ausdrücklicher Autorisation und

Gutheißung der Staatsregierung eingegangen worden sind, ja dieselbe sogar den Rabbiner mit landesherrlichen Dekret angestellt hat."

|

Die Prinzessinnen des Großherzoglichen Hauses

besuchen die Synagoge und weitere Mitteilungen (1883)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Februar 1883: "Darmstadt, im Februar (1883)

(Privatmitteilung) Als Beweis, wie wenig Grund und Boden der Antisemitismus im Großherzogtum Hessen und speziell in Darmstadt findet, mögen folgende Tatsachen dienen: Ihre königlichen Hoheiten die Prinzessinnen des

Großherzoglichen Hauses, welches stets an der Spitze echter Toleranz und Humanität steht, besuchten am verflossenen Sabbat die Synagoge der hiesigen israelitischen Hauptgemeinde, wurden am Eingange der von Herrn Kommerzienrat Blumenthal im Namen des Vorstandes empfangen und auf die ersten Plätze der Frauengalerie geleitet. Dieselben sprachen sich in sehr

lobender Weise über die treffliche Predigt unseres vorzüglichen Rabbinern

Herrn

Dr. Landsberger, sowie über den ganzen Gottesdienst aus. - Vor kurzem wurde unsere in allen Kreisen beliebte Kantor Herr Oppenheimer, der nebenbei bemerkt am 28. März seine 25-jähriges Jubiläum feiern wird, in den Vorstand des unter dem Protektorat seiner königlichen Hoheit des Großherzogs stehenden Musikvereins gewählt.

- An den hiesigen Volksschulen würden zwei definitiv angestellte jüdische Lehrer, ebenso gehören

dem Lehrerkollegium des Polytechnikum das zwei jüdische Professoren an. –

Die hiesige Freimaurerloge feierte vor einigen Tagen das Andenken des bei dem Untergang der

'Cimbria' (vgl. Wikipedia-Artikel)

verunglückten Mitgliedes Herrn Moritz Strauß in ergreifender Weise.

- Die sämtlichen Konfessionen leben hier in schönster Eintracht, und haben wir nur den Wunsch, dass es überall

so sein möge." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Februar 1883: "Darmstadt, im Februar (1883)

(Privatmitteilung) Als Beweis, wie wenig Grund und Boden der Antisemitismus im Großherzogtum Hessen und speziell in Darmstadt findet, mögen folgende Tatsachen dienen: Ihre königlichen Hoheiten die Prinzessinnen des

Großherzoglichen Hauses, welches stets an der Spitze echter Toleranz und Humanität steht, besuchten am verflossenen Sabbat die Synagoge der hiesigen israelitischen Hauptgemeinde, wurden am Eingange der von Herrn Kommerzienrat Blumenthal im Namen des Vorstandes empfangen und auf die ersten Plätze der Frauengalerie geleitet. Dieselben sprachen sich in sehr

lobender Weise über die treffliche Predigt unseres vorzüglichen Rabbinern

Herrn

Dr. Landsberger, sowie über den ganzen Gottesdienst aus. - Vor kurzem wurde unsere in allen Kreisen beliebte Kantor Herr Oppenheimer, der nebenbei bemerkt am 28. März seine 25-jähriges Jubiläum feiern wird, in den Vorstand des unter dem Protektorat seiner königlichen Hoheit des Großherzogs stehenden Musikvereins gewählt.

- An den hiesigen Volksschulen würden zwei definitiv angestellte jüdische Lehrer, ebenso gehören

dem Lehrerkollegium des Polytechnikum das zwei jüdische Professoren an. –

Die hiesige Freimaurerloge feierte vor einigen Tagen das Andenken des bei dem Untergang der

'Cimbria' (vgl. Wikipedia-Artikel)

verunglückten Mitgliedes Herrn Moritz Strauß in ergreifender Weise.

- Die sämtlichen Konfessionen leben hier in schönster Eintracht, und haben wir nur den Wunsch, dass es überall

so sein möge." |

Hakenkreuzschmierereien an der Synagoge und jüdischen

Häusern (1922)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Oktober 1922: "Darmstadt, 8. Oktober

(1922). In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurden die Treppen der

Synagogengebäude und verschiedene Hauseingänge, in denen israelitische

Familien wohnen, mit Hakenkreuzen aus roter Ölfarbe bemalt. Für die

Ermittlung der Täter ist eine Belohnung von 10.000 Mark

ausgesetzt." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Oktober 1922: "Darmstadt, 8. Oktober

(1922). In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurden die Treppen der

Synagogengebäude und verschiedene Hauseingänge, in denen israelitische

Familien wohnen, mit Hakenkreuzen aus roter Ölfarbe bemalt. Für die

Ermittlung der Täter ist eine Belohnung von 10.000 Mark

ausgesetzt." |

50. Jahrestag der Einweihung der Hauptsynagoge ohne

Beteiligung der orthodoxen Gemeinde (1926)

Artikel

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 5. März 1926: "Darmstadt.

(Orthodoxe Intoleranz). Die hiesige israelitische Hauptgemeinde

feierte am 20. Februar den 50-jährigen Erinnerungstag der Einweihung

ihrer Synagoge mit einem sehr feierlichen Gottesdienst, bei welchem die

gesamte Gemeinde, ferner die hessischen Minister Brentano und Henrich, der

Oberbürgermeister, der Provinzialdirektor und andere Behörden, sowie die

Rabbiner und Vorstände der hessischen Hauptgemeinden anwesend waren. Der

Gemeindevorstand hatte auch die Mitglieder der separierten orthodoxen

Darmstädter Religionsgemeinde eingeladen, erhielt jedoch von derselben

eine Absage mit folgender schriftlichen Motivierung: Artikel

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 5. März 1926: "Darmstadt.

(Orthodoxe Intoleranz). Die hiesige israelitische Hauptgemeinde

feierte am 20. Februar den 50-jährigen Erinnerungstag der Einweihung

ihrer Synagoge mit einem sehr feierlichen Gottesdienst, bei welchem die

gesamte Gemeinde, ferner die hessischen Minister Brentano und Henrich, der

Oberbürgermeister, der Provinzialdirektor und andere Behörden, sowie die

Rabbiner und Vorstände der hessischen Hauptgemeinden anwesend waren. Der

Gemeindevorstand hatte auch die Mitglieder der separierten orthodoxen

Darmstädter Religionsgemeinde eingeladen, erhielt jedoch von derselben

eine Absage mit folgender schriftlichen Motivierung:

'Die völlig entgegengesetzten Weltanschauungen, die Ihrer und unserer

Gemeinde zugrunde liegen und die voneinander durch unüberbrückbare

Weiten geschieden sind, machen es uns unmöglich usw. usw.'.

Die Darmstädter Orthodoxen waren von jeher bekannt dafür, dass sie eine

ganz besondere Intoleranz und Intransigenz zur Schau trugen, aber dieses Schreiben

hat doch in der ganzen Darmstädter Gemeinde eine besondere Entrüstung

hervorgerufen und es wäre zu viel Ehre, demselben noch eine Entgegnung

der Kritik angedeihen zu lassen.

So sieht die vielgerühmte jüdische Solidarität

aus." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von SA-Männern durch

Brandstiftung zerstört. Nach den Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den

10. November blieb von der Synagoge nur noch eine ausgebrannte Ruine übrig, die

unter der Bebauung der nachfolgenden Jahre verschwand.

Im Oktober 2003 wurden bei Bauarbeiten für einen Neubau des Klinikums

Darmstadt Teile der Grundmauern der zerstörten Liberalen Synagoge entdeckt.

2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt die Einrichtung einer Gedenkstätte auf

den Grundmauern der zerstörten Synagoge. Am 9. November 2009 wurde der

"Erinnerungsort Liberale Synagoge" eingeweiht. Zentrum des

Erinnerungsortes sind die Fundamente des ehemaligen Toraschreines und eines

Turmes. Ein von den Installationskünstlern Ritula Fränkel und Nicholas Morris konzipierter künstlerisch–didaktischer Parcours erzählt die Geschichte dieses Ortes. Als räumliche Inszenierung ersteht das Bild der Synagoge wie sie früher aussah und nach der Zerstörung. Zeitzeugen-Interviews und Dokumente vermitteln eine Vorstellung von dem Leben vor der Verfolgung der Juden in Darmstadt, den Schikanen des Nationalsozialismus und den Ereignissen nach der Pogromnacht. Der Erinnerungsort Liberale Synagoge versteht sich als Depot der Erinnerung, als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Am authentischen Ort des Geschehenen wird auf die

"verschwundene" Vergangenheit, auf das, was nicht mehr sichtbar ist, verwiesen.

(Text nach der Seite https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/)

Öffnungszeiten des Erinnerungsortes Liberale Synagoge: Mittwoch und Sonntag von

11.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Regelmäßige öffentliche Führungen werden angeboten.

Zugang zur Gedenkstätte über den Klinikeingang Bleichstraße (zwischen Neubau und Bleichstr. 19).

Informationen zum Besuch von Gruppen und Schulklassen: https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/informationen-fuer-schulklassen/

Adresse/Standort der Synagoge: neue

Synagoge von 1876 in der Friedrichstraße 2 im neu geschaffenen

Johannesviertel

Fotos

Vgl. weitere Fotos in der Website www.liberale-synagoge-darmstadt.de)

| Die "alte

Synagoge" |

|

|

| |

Die alte Synagoge war

1737 eingeweiht und 1842

umfassend saniert und erweitert worden |

|

| |

|

|

Die 1876 eingeweihte

Liberale Synagoge

|

|

|

| |

Außenansicht (Quelle:

Paul Arnsberg,

Die jüd. Gemeinden in Hessen) |

Postkarte mit Außen-

und Innenansicht

Quelle: F. Banyai collection, Prag über www.synagogen.info |

| |

|

|

Der "Erinnerungsort

Liberale Synagoge"

(Foto: Stadt Darmstadt; Foto von Nikolaus Heiss) |

|

|

| |

|

|

Film: "Die Liberale Synagoge: Wenn Steine aus der Mauer schreien"

von Florian Steinwandter-Dierks: https://www.youtube.com/watch?v=SXgfs9YQo64

bzw. Auszug: https://www.youtube.com/watch?v=yKNiZ6rYZrU

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

Februar

2008: Gedenkstätte auf Platz von Synagoge - Magistrat in Darmstadt stimmt Konzept zu

Artikel in der "Wormser Zeitung" vom 29.02.2008:

DARMSTADT (dpa) Auf den Mauerresten der ehemaligen Liberalen Synagoge von Darmstadt wird 70 Jahre nach ihrer Zerstörung bei der Reichspogromnacht im November eine Gedenkstätte eröffnet. Der Magistrat stimmte dem künstlerischen Konzept zu und sicherte die Finanzierung, sagte Oberbürgermeister Walter Hoffmann. "Kein anderes Zeitdokument unserer Stadt verfügt über so viel Symbolkraft, beschreibt so intensiv die Verbrechen der Nationalsozialisten."

Mauerreste und liturgische Geräte der 1876 erbauten Synagoge waren im Herbst 2003 bei Aushubarbeiten zum Neubau des Klinikums Darmstadt entdeckt worden. Sie gelten als einzigartiges Kulturdenkmal und stehen unter Denkmalschutz. Nach dem Fund verhängte die Stadt einen Baustopp und beschloss 2004, eine Gedenkstätte in den Klinikneubau zu integrieren. Der "Ort der Erinnerung und der Mahnung" soll am 7. November und damit zwei Tage vor dem Jahrestag der Reichspogromnacht eröffnet werden. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagte Hoffmann. Der Klinikbetrieb werde Anfang 2009 starten.

Nach den Worten von Bürgermeister Wolfgang Glenz bezahlt die Stadt rund 2 Millionen Euro für den Bau des 15 Mal 15 Meter großen Raumes, in dem Besucher auf Stegen über die Mauerreste laufen, sie aber nicht betreten können. Das Geld sei trotz knapper Kassen gut angelegt. Glenz: "Die Gedenkstätte ist notwendig als Mahnung, dass solche Verbrechen nie wieder geschehen und dass Rassismus und Intoleranz keine Chance haben dürfen." Das Land hatte eine finanzielle Unterstützung abgelehnt. Dabei ist der Ort nach den Worten des städtischen Denkmalpflegers Nikolaus Heiss einmalig: "Authentische Mauerreste einer zerstörten Synagoge, das gibt es kein zweites Mal."

Besucher der Gedenkstätte werden über einen Parcours mit zehn Stationen geführt. In einer Dia-Installation werden historische Bilder der prunkvollen Synagoge gezeigt, in Filmen kommen Zeitzeugen zu Wort und eine Licht-Installation mit wechselnden Bildern zeigt den Verlust der Liberalen Synagoge für das Darmstädter Stadtbild. |

| |

| November

2008: Publikation zur

liberalen Synagoge |

Artikel

von Johannes Breckner in "Echo online" am 21. November 2008 (Artikel) Artikel

von Johannes Breckner in "Echo online" am 21. November 2008 (Artikel)

Eine Zierde unserer Stadt' von Martin Frenzel - Es dürfte auch Jahre nach der Einweihung der Gedenkstätte als Standardwerk gelten

'EINE ZIERDE UNSERER STADT' wurde sie zur Eröffnung genannt, gut sechzig Jahre später war sie zerstört: die Liberale Synagoge in Darmstadt. Das Foto aus dem Darmstädter Stadtarchiv entstand um 1910. (Aus dem vorgestellten Band).

Eigentlich hätte vor ein paar Tagen die Gedenkstätte eröffnet werden sollen, dort, wo beim Neubau der Städtischen Kliniken in Darmstadt die Fundamente der Liberalen Synagoge entdeckt worden waren. Aber die Gedenkstätte war noch nicht fertig.

Ganz im Gegensatz zu dem Buch, das aus diesem Anlass erschienen ist, von seiner inhaltlichen Vielfalt aber weit über ihn hinausweist. Martin Frenzel hat das 1876 erbaute Gotteshaus, das 1938 von den Nazis zerstört wurde und erst aus dem Stadtbild, dann weitgehend aus der Erinnerung verschwand, zum Anstoß einer bemerkenswert umfassenden Betrachtung genommen.

Der von ihm herausgegebene Band, zu dem er auch viele der Beiträge selbst verfasst hat, ist nicht in erster Linie der Baubeschreibung gewidmet, wenngleich Frenzel die Planung, Entstehung und Geschichte der Synagoge detailliert beschreibt.

Er geht aus von dem Konflikt, der sich 2003 an dem Fund entzündete, lässt Beteiligte und Beobachter zu Wort kommen, schildert die zähen Auseinandersetzungen, die es um den Plan einer Gedenkstätte gab.

Das wäre bei einem Buch aus diesem Anlass zu erwarten gewesen. Das Buch bietet jedoch eine Fülle weiterer höchst lesenswerter Überraschungen. So zeichnet Eckhart G. Franz die Geschichte der Darmstädter Juden nach, Thomas Lange und Thomas Reinheimer ergänzen den historischen Überblick durch die Schilderung persönlicher Schicksale, Fritz Deppert spürt dem Umgang der Darmstädter mit der Erinnerung nach.

Daneben schildert das Buch auch die Gegenwart der jüdischen Gemeinde in Darmstadt: So beschreibt Rainer Hein seinen einjährigen Selbstversuch – der protestantische Journalist hat die Gottesdienste in der Neuen Synagoge mitgefeiert und die Erlebnisse mit einem Porträt der Gemeinde verknüpft.

So erzählt dieses reich illustrierte und sorgfältig gestaltete Buch nicht nur von Verlust und Zerstörung, sondern auf sehr seriöse Weise auch von Gegenwart und Zukunft: Es dürfte auch Jahre nach der Einweihung der Gedenkstätte als Standardwerk gelten nicht nur zur Liberalen Synagoge, sondern zum jüdischen Leben in Darmstadt..

Martin Frenzel (Herausgeber): "'Eine Zierde unserer Stadt' – Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge in Darmstadt.

Verlag Justus von Liebig in Darmstadt. 232 Seiten mit vielen Abbildungen. 24,80

€. |

| |

| November

2009: Einweihung der

"Gedenkstätte Liberale Synagoge" |

Artikel in

"echo-online" (Artikel)

Darmstadt. Gedenkstätte Liberale Synagoge: Ausgabe von Karten für Führungen.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für den 9. November (Montag) um 15 Uhr zur Einweihung der Gedenkstätte Liberale Synagoge auf das Gelände des Klinikums Darmstadt ein. Die Liberale Synagoge war in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 von den Nationalsozialisten zerstört worden. Bei Bauarbeiten auf dem Klinikgelände wurden im Jahr 2003 Fundamente der Synagoge entdeckt, um die herum ein Erinnerungsort geschaffen wurde. Im Anschluss an die öffentliche Einweihungsfeier besteht ab etwa 16.30 Uhr Gelegenheit, den Erinnerungsort im Rahmen von halbstündigen Führungen zu besichtigen. Karten hierfür werden im Bürgerinformationszentrum der Stadt Darmstadt, Luisenplatz 5A, ausgegeben. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird es im Logistikzentrum des Klinikums Vorträge zur Gedenkstätte geben. Referenten sind Martin Frenzel, Herausgeber des Buches

'Eine Zierde unserer Stadt' über die Liberale Synagoge, und Denkmalpfleger Nikolaus Heiss, der über die Entwicklung des Projekts Erinnerungsort sprechen wird. Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus des Klinikums an der Bleichstraße. Zu Fuß ist die Gedenkstätte über die Pforte an der Friedrichstraße zu erreichen. Wer am 9. November keine Zeit hat, kann die Gedenkstätte vom 10. bis 13. November von 13.30 bis 18 Uhr und dann jeweils samstags und sonntags von 11.30 bis 16 Uhr besichtigen. |

| |

| |

| Seit

2005: "Stolpersteine" in Darmstadt |

In Darmstadt werden seit 2005

"Stolpersteine" verlegt, insgesamt liegen in Darmstadt, Arheilgen und Eberstadt

seit der Verlegung am 22. April 2016 über 266 Gedenksteine.

Eine Info-Broschüre über die Aktion Stolpersteine ist kostenlos im Bürger- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Luisenplatz erhältlich.

Für 120 Euro kann eine Patenschaft für das Herstellen und Setzen eines Stolpersteins übernommen werden. Ansprechpartner bei der Stadt Darmstadt ist Kulturamtsmitarbeiter Bernhard Baum, Telefon: 06151-133336, E-Mail:

bernhard.baum@darmstadt.de

|

Liste der "Stolpersteine

in Darmstadt, Arheilgen und Eberstadt": http://www.dfg-vk-darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/Stolpersteine_Liste_sortierbar.htm

Seite der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. zu den

"Stolpersteinen" in Darmstadt: http://www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de/themen/j-dische-spuren/stolpersteine/ |

| Nachstehend sind einzelne

Presseartikel zusammengestellt, die exemplarisch über Verlegeaktionen in

Darmstadt berichten: |

| März

2012: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" |

Artikel in

"Echo-Online" vom 20. März 2012: "Schikanen gegen einen

Landgerichtsrat. Vorschau - Am Donnerstag verlegt Gunter Demnig weitere

Stolpersteine zum Gedenken an verfolgte Juden..."

Link

zum Artikel |

| |

| Mai

2012: Auszeichnung für den

Arbeitskreis Stolpersteinverlegung |

Artikel in

"Echo-online" vom 14. Mai 2012: "'Für ein weltoffenes

Darmstadt'. Preisvergabe - Stadt zeichnet Arbeitskreis

Stolpersteinverlegung und Flüchtlingshilfe aus...."

Link

zum Artikel |

| |

| Juni

2014: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" |

Artikel in "Echo-Online.de"

vom 27. Mai 2014: "In Darmstadt werden weitere Stolpersteine verlegt

DARMSTADT. Am Himmelfahrts-Donnerstag werden in Darmstadt weitere Stolpersteine verlegt. Das Projekt

'Stolpersteine' soll an Menschen erinnern, die während der Zeit des Nationalsozialismus Opfer von Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung wurden. Die Stolpersteine werden vor den Häusern verlegt, in denen die Opfer ihre letzte freiwillige Wohnung hatten oder gearbeitet haben.

Seit 2005 wurden in Darmstadt 199 Stolpersteine verlegt. Stadtrat Peter Schmidt wird mit Initiator Gunter

Demnig am Donnerstag weitere 14 Steine verlegen. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen. Die Verlege-Termine und -Orte:

13.30 Uhr, Ernst Ludwig-Straße 17: für Hans Stephan Steinberg, Rudolf Steinberg, Erna Steinberg, Lotte Steinberg.

14.15 Uhr, Wilhelminenstraße 31: für Clothilde Hachenburger, Leopold Hachenburger, Else Fanny Hachenburger, Julie Rosenthal

15.00 Uhr, Elisabethenstraße 45: für Justine Rothschild, Mathilde Rothschild

15.30 Uhr, Saalbaustraße 10: für Henriette Ollendorf

16.00 Uhr, Adelungstraße 48: für Hedwig Adler, Margarethe Adler

16.15 Uhr, Adelungstraße 49: für Salomon (Sally) Lichtenstein

Eine Informationsbroschüre zur Aktion Stolpersteine ist kostenlos im Bürgerberatungs- und Informationszentrum der Stadt am Luisenplatz 5 A erhältlich."

Link

zum Artikel |

| In Darmstadt werden weitere Stolpersteine verlegt (veröffentlicht am 27.05.2014 11:20 auf echo-online.de) |

| |

|

März 2016:

Führung über das Grundstück der

ehemaligen liberalen Synagoge |

Artikel von Kevin Zdiara in "Echo-Online.de"

vom 23. März 2016: "'An einem Tatort des Nationalsozialismus'

DARMSTADT - Aus Anlass des 140. Jubiläums der Fertigstellung der

liberalen Synagoge Darmstadt bot der Förderkreis einen Rundgang durch die

Gedenkstätte auf dem Gelände des Klinikums.

Wenn man heute den Erinnerungsort für die vor 140 Jahren eingeweihte

liberale Synagoge auf dem Gelände des Klinikums betritt, dann spürt man

unmittelbar etwas Beklemmendes. Von dem Ort, an dem einstmals jüdische

Darmstädter ihren Gottesdienst feierten, sind nur noch wenige Mauerreste des

Kellers vorhanden. Das übrige Gebäude wurde während der Novemberpogrome 1938

zerstört. 'Wir befinden uns an einem Tatort des Nationalsozialismus', mahnt

Martin Frenzel vom Förderkreis Liberale Synagoge zu Beginn der Führung durch

die Gedenkstätte. Der Raum wirkt wie eine antike Ausgrabungsstätte, zeitlich

und örtlich weit entfernt vom heutigen Darmstadt. Dabei war es einst ein

imposanter Bau, mitten in der damaligen hessischen Hauptstadt, ein

Wahrzeichen wie der Hochzeitsturm und die russische Kapelle, so Frenzel, der

den Besuchern aus Anlass des Jubiläums den Erinnerungsort nahebringt. Zur

Einweihung im Februar 1876 sei die gesamte Prominenz der Stadt anwesend

gewesen, erzählt er, und es habe auch Postkarten mit dem Gebäude gegeben.

Die vier 24 Meter hohen Ecktürme überragten sogar den Weißen Turm, wie die

an die Wand projizierten Fotografien zeigen. Doch am 9. November 1938 wurde

das Gebäude von Darmstädter Nazis geschändet und in Brand gesetzt; die Reste

wurden gesprengt. Alles sei am helllichten Tag geschehen, die Feuerwehr, die

Polizei, alle hätten zugeschaut, betont Frenzel. Seit Bestehen des

Erinnerungsorts für die liberale Synagoge – seit November 2009 – führt

Frenzel ehrenamtlich Menschen durch die Gedenkstätte für das ehemalige

jüdische Gotteshaus, das 2003 bei den Bauarbeiten auf dem Klinikgelände

wiederentdeckt wurde. Knapp 100 Rundgänge sind schon zusammengekommen.

Dennoch merkt man ihm an, dass es keine Routine-Arbeit, sondern ein

Herzensanliegen ist. Frenzel kennt die Geschichte des einstmals imposanten

Baus in und auswendig. Gleichwohl macht er deutlich, dass er in seinen

Rundgängen einen bildungspolitischen Auftrag sieht. 'Gerade in dieser Zeit

mit Erfolgen der Rechtspopulisten auch in unserer Stadt kommt es darauf an

zu zeigen, wie wichtig Erinnerungsarbeit ist.' Das gelingt Frenzel in den

rund 100 Minuten eindrucksvoll. Noch einmal rekapituliert er die

komplizierte Geschichte des unverhofften Fundes der Überreste der Synagoge

während der Bauarbeiten für den Klinikneubau, macht auch aus den

Widerständen gegen einen Erinnerungsort kein Hehl und hebt die Rolle des

damaligen Oberbürgermeisters Peter Benz hervor. Dieser sei trotz des

öffentlichen Gegenwinds standhaft geblieben und habe sich für den Erhalt

eingesetzt.

Besucher sind berührt. Die Geschichte des Orts berührt auch die

Besucher. Immer wieder melden sich einzelne zu Wort, die auf Parallelen zu

heutigen Entwicklungen verweisen. Die Darmstädterin Jutta Pohl ist erstmals

im Erinnerungsort. 'Ich wollte mehr darüber erfahren, was in meiner Stadt

damals passiert ist.' Zum Abschluss erklärt Frenzel, dass Demokratie

Empathie brauche, und schlägt den Bogen von der Gegenwart zu Julius

Landsberger, dem Rabbiner der liberalen Synagoge, der bereits im 19.

Jahrhundert Weltoffenheit gepflegt habe und somit ein Vorreiter für das

heutige Darmstadt gewesen sei."

Link zum Artikel |

| |

| April

2016: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" |

| Am 22. April 2016 wurden 19

Stolpersteine verlegt: in der Heidelberger Straße 83 für Benjamin und Blanda Körber, Ingeborg, Renate, Alfred und Julius Körber sowie Karoline Kirchhausen;

in der Orangerieallee 9 für Sidonie Landau, in der Hochstraße 49 für Fanny Fejge Kahn;

in der Hochstraße 42 für Ludwig, Alice und Margrit Ranis sowie Charlotte und Emma Gutenberg;

in der Hoffmannstraße 49 für Julie Henriette Delp; Heinrichstraße 169: Ludwig, Selma und Thea Kahn;

in der Teichhausstraße 41 für Zipora Knopfmacher. |

Dazu Artikel von Harald Pleines

in Echo-online vom 21. April 2016: "Gunter Demnig verlegt in

Darmstadt 19 neue Stolpersteine..."

Link

zum Artikel bzw. Gunter Demnig verlegt in Darmstadt 19 neue Stolpersteine (Echo Online, 21.04.2016)

Artikel von Marc Wickel in

Echo-online vom 23. April 2016: "Darmstadt - Stolpersteine gegen

das Vergessen..."

Link

zum Artikel |

| |

| Film bei Youtube über die

Stolpersteine-Verlegung in der Lauteschlägerstraße und der

Elisabethenstraße in Darmstadt 2009: https://www.youtube.com/watch?v=Dq6YbfyFvRQ |

| |

|

September 2016:

Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Darmstadt und Eberstadt |

Artikel von Miriam Gartlgruber

vom 8. September 2016: "Verjagt aus der Mitte ihrer Heimatstadt.

DARMSTADT - Zum Gedenken an jüdische Opfer verlegte der Künstler Gunter

Demnig am Mittwoch 23 neue Stolpersteine in Darmstadt und Eberstadt. Am

Anfang stand die Adresse Ludwigsplatz 9, an der sechs Steine eingepflastert

wurden. Unter den Augen zahlreicher Bürger hebelte Demnig dafür zunächst

einige alte Steine aus dem Boden, setzte die neuen vorsichtig ein und füllte

die Löcher schließlich mit Sand und Erde auf. In Zukunft sollen die

Stolpersteine an Josefine, Hermann, Martha, Emilie, Julius und Heinrich Neu

erinnern, die hier einst lebten und unter der Nazi-Herrschaft deportiert und

ermordet wurden – nur zweien aus der Familie, Heinrich und Julius Neu –

gelang die Flucht in die USA.

Arbeitskreis recherchiert die Lebensdaten. Die biografischen Daten

der Opfer hatten Jutta Reuss und Ulrike Schütter vom 'Arbeitskreis

Stolpersteine in Darmstadt' recherchiert, akribisch zusammengetragen und

während der Zeremonie verlesen. Die Anwesenden hörten interessiert zu, zur

Veranschaulichung wurden Kopien alter Fotos gereicht. Darauf zu sehen war

neben den Familienmitgliedern auch das Wohn- und Geschäftshaus der Neus, in

dem die Brüder Max und Simon ein Geschäft für Damenkleiderstoffe betrieben.

Das Gebäude selbst wurde in der Bombennacht 1944 zerstört. Der Eingang sei

damals höchstwahrscheinlich um die Ecke, in der Schulstraße, gewesen,

berichtete Jutta Reuss. Nach einer guten Stunde waren auch die Biografien

der nahen Angehörigen vorgetragen. Die Lebenswege und Schicksale dieser Zeit

bewegten die Zuhörer sichtbar. Es herrschte respektvolles Schweigen, Rosen

wurden niedergelegt. An diesem Tag gab es weitere Stolperstein-Verlegungen

am Ludwigsplatz 3 für Emma Rheinhold, in der Saalbaustraße 10 für Karoline

Weil, in der Saalbaustraße 11 für Gerdrude, Heinz und Georg Rosenthal sowie

in der Elisabethenstraße 70 für Hedwig und Ella Toni Hanau.

KONTAKT. Die Broschüre zur Aktion 'Stolpersteine' gibt es kostenlos im

Bürgerberatungs- und Informationszentrum, Luisenplatz 5 a oder online auf

www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten .

Interessenten, die eine Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen

möchten, wenden sich an Bernhard Baum, Kulturamt, Telefon 06151-13 33 36.

E-Mail: bernhard.baum@darmstadt.de.

In Eberstadt wurden in der

Pfungstädter Straße zehn weitere Steine eingepflastert: vor dem ehemaligen

Haus Nummer 19 für Karoline, Hermann und Elise Heyum, vor der Nummer 23 für

Julius und Rosalie Gernsheimer, in der Pfungstädter Straße 31 für Max und

Melli Reinheimer und in Gedenken an Eva Paula, Elise und Moses Heyum vor der

Hausnummer 33. Ins Leben gerufen hat das Projekt 'Stolpersteine' der Kölner

Bildhauer Gunter Demnig. Er will damit an die Vertreibung und Vernichtung

der Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen

Jehovas und an die Euthanasieopfer im Nationalsozialismus erinnern. Seit

2005 werden die Gedenksteine unter Mithilfe des 'Arbeitskreis Stolpersteine'

in Kooperation mit dem Kulturamt auch hier verlegt. Stadträtin Iris Bachmann

erklärte dazu: 'Die Stolpersteine sind eine Erinnerung an unsere jüdischen

Mitbürger, die in Darmstadt einmal ein reges Leben führten und zur

kulturellen Vielfalt unserer Zeit beigetragen haben.' In Darmstadt,

Arheilgen und Eberstadt liegen nun 289 Stolpersteine vor den ehemaligen

Wohnstätten der Opfer. "

Link zum Artikel |

| |

| Oktober

2017: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" |

Mitteilung der Pressestelle der

Stadt Darmstadt vom 18. Oktober 2017: "Stadt Darmstadt. Am 26. Oktober werden in Darmstadt 18 neue Stolpersteine verlegt

Die nächste Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an in der NS-Zeit verfolgte und getötete Mitbürger in Darmstadt wird es am 26. Oktober 2017 geben.

Dabei werden 18 neue Stolpersteine verlegt. Mit diesem Projekt des Künstlers Gunter Demnig wird die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Zigeuner, politisch Verfolgter, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern im deutschen Faschismus lebendig erhalten. Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Verlegung herzlich eingeladen.

Die Gedenkveranstaltung am 26. Oktober beginnt um 12 Uhr in der Rheinstraße 46 mit der Verlegung eines Gedenksteins an Luise Fulda, die hier wohnte. Oberbürgermeister Jochen Partsch wird hier einführende Worte sprechen und auch eine Delegation aus der neuen Partnerstadt San Antonio aus Texas um Bürgermeister Ron Nirenberg begrüßen, die der Stolpersteinverlegung beiwohnen wird. Danach gibt es folgende weitere Verlegungen:

12:40 Uhr, Adelungstraße 46 für Ida, Arthur und Siegfried Sender 13:10 Uhr, Neckarstraße 20 für Ida und Arthur Haas 13:50 Uhr, Heinrichstraße 3 für Eva Joseph 14:10 Uhr, Heinrichstraße 11 für Marthilde Nathan 14:30 Uhr, Saalbaustraße 81 für Margarethe, Emma und Georg Levi und Fanny Fitting 15:00 Uhr, Heinrichstraße 13 für Paula Regina Sekeles

15:30 Uhr, Weyprechtstraße 16 für Helene und Ferdinand Marxsohn 15:50 Uhr, Karlstraße 49 für Ella Müller 16:00 Uhr, Karlstraße 36 für Irene Frieda und Rudolfine Marx

Beim Projekt 'Stolpersteine' werden die Gedenksteine mit Namen versehen, werden vor den Häusern im Bürgersteig eingesetzt, wo diese Menschen einst gelebt hatten. Sie erinnern daran, wo Ausgrenzung und Rassismus der Nationalsozialisten ihren Anfang nahmen.

Eine Infobroschüre über die Aktion Stolpersteine ist kostenlos im Bürger- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Luisenplatz erhältlich. Interessenten an einer Patenschaft können sich an das Kulturamt, Bernhard Baum, Tel. 06151/13-3336 wenden. Weiterführende Informationen gibt es auf

https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/

oder www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de.

" |

| |

|

September 2018:

Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Darmstadt |

Artikel in den "metropolnews.info"

vom 23. August 2018: "Stolpersteine erinnern an ehemalige Mitbürger in

Darmstadt / Am 13. September werden elf neue verlegt

Am Donnerstag, 13. September 2018, werden in Darmstadt elf neue

Stolpersteine verlegt. Mit diesem Projekt wird die Erinnerung an die

Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Zigeuner, politisch Verfolgter,

Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern im deutschen Faschismus

lebendig erhalten...

Die Gedenkveranstaltung am 13. September beginnt um 13 Uhr in der

Grafenstraße 16 mit der Verlegung eines Gedenksteins an Jenny Neustädter,

die hier wohnte. Stadträtin Iris Bachmann wird hier einführende Worte

sprechen. Danach gibt es folgende weitere Verlegungen: 13.30 Uhr,

Adelungstraße 13 für Elisabeth und Simon Spies; 13.50 Uhr, Rheinstraße 24

für Amalie Bodenheimer; 14.15 Uhr, Kasinostraße 10 für Frieda Katzenstein

und Lucie Burghardt 15 Uhr, Mathildenplatz 9 für Josef Strauss

15.25 Uhr, Bismarckstraße 21 für Ida und Ludwig Kaplan; 15.50 Uhr,

Liebigstraße 15 für Thekla und Bernhard Moritz Mayer.

Eine Info-Broschüre über die Aktion Stolpersteine ist kostenlos im

Bürger- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am

Luisenplatz erhältlich. Interessenten an einer Patenschaft können sich an

das Kulturamt, Bernhard Baum, Telefon 06151 13-3336 wenden. Weiterführende

Informationen gibt es auch unter

https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/ oder

www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de"

Link zum Artikel |

| |

|

November 2019:

Initiative für eine Rabbi Bruno

Italiener-Gedenktafel und einen Julius Goldstein-Platz

|

Artikel von Jens Joachim in der

"Frankfurter Rundschau" vom 18. November 2019: "Darmstadt. 'Vergessene

Darmstädter Juden'

Der Förderverein Liberale Synagoge startet eine Kampagne für eine Rabbi

Bruno Italiener-Gedenktafel. Zudem soll ein Platz nach dem Philosophen

Julius Goldstein benannt werden.

Der Förderverein Liberale Synagoge hat eine Kampagne zur Benennung eines

Platzes auf dem Innenstadtcampus der Technischen Universität (TU) Darmstadt

gestartet. Zudem wirbt der Verein dafür, an der Gedenkstätte zur Erinnerung

an die 1938 von den Nazis zerstörte Liberale Synagoge auf dem Gelände des

städtischen Klinikums eine Gedenktafel zur Erinnerung an den früheren

Rabbiner Bruno Italiener anzubringen. In dem Klinikgebäude selbst, wo sich

im Untergeschoss die Ruine der Synagoge befindet, soll nach den

Vorstellungen des Vereinsvorsitzenden Martin Frenzel zudem eine Tafel

angebracht werden, um Patienten über den Erinnerungsort zu informieren. An

diesem Dienstag, 19. November, wird Frenzel im 'Haus der Geschichte' am

Karolinenplatz einen Bildvortrag unter dem Titel 'Vergessene Darmstädter

Juden – Von den antisemitischen Darmstädter Hep-Hep-Unruhen 1819 über Rabbi

Bruno Italiener bis zum Kultur- und Technikphilosophen Professor Dr. Julius

Goldstein und dessen Tochter Elsbeth Juda'. Der Vortrag ist Teil der

Aktionswochen gegen Antisemitismus, die in Darmstadt in diesem Jahr zum

siebten Mal stattfinden. Der Vortrag erinnert zugleich daran, dass die

Gedenkstätte Liberale Synagoge vor zehn Jahren fertiggestellt wurde.

In diesem Jahr steht die Aktionswoche laut Frenzel zudem unter dem Eindruck

des antisemitisch-rechtsextremen Anschlags auf die Synagoge in Halle. Doch

Frenzel, der auch Herausgeber des Buches 'Eine Zierde unserer Stadt' über

die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge Darmstadts ist,

will mit seinem Vortrag auch 'ein Stück verdrängter Stadtgeschichte in den

Blickpunkt nehmen'. Frenzel will sich bei der Leitung der TU-Darmstadt dafür

einsetzen, einen bislang unbenannten Platz auf dem Innenstadtcampus vor der

Hessischen Universitäts- und Landesbibliothek (HULB) nach dem früheren

Philosophieprofessor und liberalen Juden Goldstein zu benennen, der erst

1925 – nach jahrelangen antisemitischen Anfeindungen und gegen den Willen

der Hochschulleitung – zum Professor für Philosophie ernannt worden war.

Frenzels Vortrag findet im Eckart G. Franz-Saal des Hauses der Geschichte am

Karolinenplatz und nicht, wie ursprünglich geplant, im Justus-Liebig-Haus

statt. Der Eintritt kostet sechs Euro."

Link zum Artikel |

| |

November 2019:

Initiative für die Pflege der

"Stolpersteine"

Anmerkung: nachdem inzwischen 338 "Stolpersteine" in Darmstadt verlegt

wurden, müssen diese regelmäßig gereinigt werden.

|

Artikel von Thomas Wolff in "echo-online.de"

vom 21. November 2019: "Stolperstein-Aktion sucht Paten. Junge Mitglieder

politischer Parteien in Darmstadt übernehmen Verantwortung für die

Gedenkorte und suchen verstärkt nach Mitstreitern.

DARMSTADT - Vor dem Verschwinden wollen junge Darmstädter die

'Stolpersteine' bewahren, die an die letzten Wohnorte jüdischer Bürger

während des Nationalsozialismus erinnern. 338 solcher Messing-Steine sind in

den letzten Jahren an vielen Straßen ins Pflaster eingelassen worden – doch

sie brauchen Pflege, und Menschen, die sich darum kümmern. Darauf weisen

Mitglieder des 'Rings politischer Jugend' (RpJ) hin. Das

Mehr-Parteien-Bündnis kümmert sich seit diesem Jahr verstärkt darum, dass

die Steine gut sichtbar bleiben. Jetzt rufen die jungen Darmstädter auf, es

ihnen gleichzutun – auch im Licht des Anschlags von Halle und rechter Töne

in der Politik.

'Steine gegen das Vergessen' lässt der Künstler Gunter Demnig, Urheber der

Aktion, inzwischen in rund 2000 Städten im In- und Ausland verlegen. Doch an

vielen Stellen drohen sie schon wieder in Vergessenheit zu geraten, sagt

Philipp Lehmann, SPD-Mitglied und Geschäftsführer des RpJ. 'Einige

verschwinden optisch im Straßenbild', weil das Metall sich unter dem

Einfluss der Witterung verfärbt, dunkel wird und unansehnlich. Das sei bei

vielen dieser Erinnerungssteine zu beobachten. Lehmann verweist auf die

große 'Stolperschwelle', die im April an der Eschollbrücker Straße verlegt

wurde. Sie soll an den jüdischen Arzt erinnern, der hier bis in die 30er

Jahre die 'Rosenthal’sche Klinik' betrieb. Nach nur ein paar Monaten war die

Schwelle an vielen Stellen schon dunkel angelaufen. Auf anderen Steinen sind

kaum noch die Namen zu erkennen. Nicht im Sinne des Erfinders, sagt Lehmann.

'Die Steine sollten doch glänzen und so die Aufmerksamkeit der Passanten

bekommen', sagt er. Dazu müssten sie gepflegt werden, und zwar verlässlich.

Das übernehmen die Aktiven nun: 92 der Stolpersteine haben die 'Ring'-Mitstreiter

adoptiert und in diesem Jahr zweimal gereinigt. Die nächste größere Aktion

planen sie am 27. Januar. Das ist der Jahrestag der Befreiung des

Vernichtungslagers Auschwitz. Seit 1996 ist er als Tag des Gedenkens an die

Opfer des Nationalsozialismus offiziell festgeschrieben. Bis dahin sollen

sich Bürger oder Gruppen melden, die ebenfalls Verantwortung für einen der

Steine übernehmen wollen. Die politischen Aktivisten hoffen, dass

'beispielsweise Schulen, Vereine, Firmen und Gemeinden sich beteiligen',

sagt Lehmann. Er appelliert besonders an Lehrer aus Darmstädter Schulen,

sich mit ihren Klassen zu engagieren. 'Dann beschäftigt man sich nicht nur

mit den Zahlen der Opfer des Nationalsozialismus', sagt der Juso-Mann,

'sondern mit den individuellen Geschichten hinter den Namen.' Die

Jugendring-Aktivisten wollen damit auch ein Zeichen setzen, sagt Lehmann.

Man wolle dem gegenwärtig spürbaren Rechtsruck etwas entgegensetzen. Zwar

hätten sich die Mitglieder schon zu Beginn dieses Jahres mit der Problematik

befasst. Aber nach dem antisemitisch motivierten Terroranschlag von Halle

Anfang Oktober sei es noch dringender geworden, die Erinnerung an die Opfer

des Holocaust wach und die Stolpersteine sichtbar zu halten.

Als Ansprechpartner für Interessierte dient der Arbeitskreis

Stolpersteine Darmstadt. Anfragen nimmt Michaela Rützel entgegen,

Mail-Adresse: m_ruetzel@gmx.de."

Link zum Artikel |

| |

|

Juni 2020:

Entsetzung nach Schändung des Denkmales für die Synagoge

|

Artikel von Joachim Nieswandt in

"echo-online.de" vom 18. Juni 2020: "Entsetzen über Anschlag auf Menora

in Darmstadt.

Der Förderverein Liberale Synagoge verlangt nach der Beschädigung des

siebenarmigen Leuchters besseren Schutz der Synagogen-Gedenkstätte in

Darmstadt.

DARMSTADT - Der Förderverein Liberale Synagoge hat den Anschlag auf die

Menora des Künstlers Helmut Lortz am Eingang der Gedenkstätte Liberale

Synagoge in der Bleichstraße in Darmstadt scharf verurteilt. 'Wir sind

zutiefst erschüttert über diesen barbarischen Zerstörungsakt gegen die

Menora der Liberalen Synagoge', sagte der Vorsitzende Martin Frenzel. 'Diese

Tat ist eine Schande für unsere Stadt, die einst eine braune Hochburg war.'

Unbekannte hatten den siebenarmigen Leuchter in der Nacht zum Dienstag

schwer beschädigt.

Frenzel verlangte, die Gedenkstätte künftig mit Hilfe von

Überwachungskameras besser vor Anschlägen zu schützen. Er erinnerte daran,

dass vor Ausbruch der Corona-Pandemie bereits die Gedenktafeln des

Fördervereins - die Wolfskehl-Tafel im Wolfskehlschen Garten und die

Heinrich Blumenthal-Gedenktafel - verunstaltet worden seien. Der Verein

wolle mit seinem Engagement ein Zeichen gegen Antisemitismus und Intoleranz

und für ein weltoffenes, geschichtsbewusstes Darmstadt setzen. Dies sei im

Zeichen von Halle, Hanau und dem Mord an Walter Lübcke notwendiger denn je."

Link zum Artikel

Vgl. Artikel in der "Jüdischen Allgemeinen" vom 17. Juni 2020: "Darmstadt

- Menorabeschädigt..."

Link zum Artikel

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/menora-beschaedigt/ |

| |

|

Juni 2024:

Weitere "Stolpersteine" werden

verlegt |

Artikel von Jens Joachim in der

"Frankfurter Rundschau" vom 19. Juni 2024: "Darmstadt. Zwölf neue

Stolpersteine erinnern in Darmstadt an Opfer der Shoah

Schülerinnen und Schüler des Geschichtensammler-Projekts der

Justus-Liebig-Schule übernehmen Patenschaft für einen Gedenkstein in der

Nähe des Schulgeländes im Johannesviertel.

Darmstadt - Fünf Schülerinnen und Schüler des Geschichtensammlerinnen- und

Geschichtensammler-Projekts der Justus-Liebig-Schule im Darmstädter Johannesviertel haben sich an der jüngsten Verlegung von Stolpersteinen zur

Erinnerung an Opfer der Shoah beteiligt. Nur eine Parallelstraße von der

Schule entfernt wurde am Dienstagnachmittag ein Gedenkstein für Otto Andreas

Raupp auf dem Gehweg vor dem Haus Alicenstraße 20 verlegt. In Vertretung des

Kölner Künstlers Günter Demnig setzte Thomas Bodsch vom Eigenbetrieb für

kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Stadt Darmstadt den Stein in der

Mitte des Trottoirs ein.

Darmstadt: Deportationslager der Gestapo befand sich in

Justus-Liebig-Schule. Nach Angaben von Julie Mathieu, die an dem

Gymnasium Kunst, Geschichte sowie Politik und Wirtschaft unterrichtet, hat

die Projektgruppe, der mehr als 40 Schülerinnen und Schüler ab der Klasse

sieben angehören, die Patenschaft für den Stein für Otto Andreas Raupp

übernommen. An der Liebig-Schule wird die Erinnerungsarbeit und die

Beschäftigung mit Zeitzeuginnen und -zeugen auch deshalb so intensiv

betrieben, weil sich 1942 auf dem Gelände der früheren Oberrealschule ein

Deportationslager der Gestapo für die jüdische Bevölkerung Darmstadts und

Mainz sowie der umliegenden Gemeinden befand.

Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Biografien von

Holocaust-Opfern. Bis zum 2. Oktober 1942 wurden die Juden in die Schule

gebracht und von dort in die Konzentrationslager Auschwitz, Lublin, Majdanek

und Theresienstadt transportiert. Mindestens 3121 Juden wurden nach Angaben

des Landesgeschichtlichen Informationssystems Hessen von hier aus

deportiert. Während der Durchführung der 'Sammlungen' hatten Gestapo,

Finanzamt, Wirtschaft- und Justizverwaltung Büros in der Schule

eingerichtet. Die Geschichtensammler:innen der Liebig-Schule haben sich auch

mit der Biografie Raupps beschäftigt, der nur 19 Jahre alt wurde. Nach

Angaben von Thomas Schmirler vom Arbeitskreis Stolpersteine in Darmstadt

wurde Raupp am 1. November 1925 geboren. Im Frühjahr 1943 – eine Woche vor

der Deportation seiner Mutter Anna Maria Behrendt, an die vor dem Haus

Alicenstraße 20 ebenfalls ein Stolperstein erinnert und die am 15. Juli im

KZ Auschwitz ermordet wurde – wollte Raupp nach Italien flüchten. Er wurde

jedoch festgenommen und als 'politischer Häftling' in das KZ Mauthausen

gebracht. Dort musste er zwei Jahre lang Zwangsarbeit leisten und wurde am

26. März 1945 im KZ-Außenlager Gusen umgebracht.

Link zum Artikel

STOLPERSTEINE IN DARMSTADT.

Vgl. Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Darmstadt

Eine Informationsbroschüre über die Aktion 'Stolpersteine' ist gratis

im Bürgerberatungs- und Informationszentrum der Stadt am Luisenplatz

erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der

Darmstädter Geschichtswerkstatt (www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de

und der Stadt (

www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten). Interessierte,

die eine Patenschaft für einen Stolperstein, der 120 Euro kostet, übernehmen

möchten, können sich an das Kulturamt unter der Telefonnummer 06151 / 133

334 oder per E-Mail an

kulturamt@darmstadt.de wenden.

Das Buch 'Stolpersteine in Darmstadt 2013–2022' von Jutta Reuss und

Michaela Rützel ist 2022 im Darmstädter Justus von Liebig Verlag erschienen.

Es kostet 20 Euro." |

Links und Literatur

Links:

Literatur (kleine Auswahl):

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen.

Band I S. 113-132. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S.

54-55. |

| Moritz Neumann / Eva Reinhold-Postina: Das

Darmstädter Synagogenbuch. Eine Dokumentation zur Synagogeneinweihung am 9.

November 1988. Im Auftrag des Magistrats der Stadt Darmstadt und der

Jüdischen Gemeinde Darmstadt. Darmstadt 1988. |

| Jutta Reuss und Dorothee Hoppe (Hrsg.):

Stolpersteine in Darmstadt. Justus von Liebig Verlag. Darmstadt 2013. ISBN

978-3-87390-321-0. 14,80 € |

|  Martin

Frenzel: "Eine Zierde unserer

Stadt". Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge

Darmstadt. Erschienen im Justus-von-Liebig-Verlag Darmstadt

2008. Martin

Frenzel: "Eine Zierde unserer

Stadt". Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge

Darmstadt. Erschienen im Justus-von-Liebig-Verlag Darmstadt

2008. |

| Kristof Doffing: "Die zwei Synagogen in der

Altstadt" Beitrag von 2021:

https://leicht.ykom.de/cgi-bin/snews.pl?type=showentries&entrynumber=P1637583682p

(auch

eingestellt als pdf-Datei, Stand der pdf-Datei 27.11.2021). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Darmstadt Hesse. In 1629 Jewish traders were

compelled to leave the city. By 1713, however, some 30 Jewish families were

living there. They supplied the duke with cash and his army with provisions,

dedicated a synagogue (1737), and appointed Mordekhai Halberstadt as rabbi

(1729-51). A district rabbinate was established in 1761 and by 1836 Jews numered

532 (2,3 % of the total).

From the mid-19th century, when Jews attained civil rights, they contributed

to the city's prosperity as bankers, industrialists, and wholesalers. Jews were

elected to the city council and one served as vice-chairman of the Landtag.

After the resignation of Benjamin Auerbach, when traditionalists vetoed the

appointment of Leopold Zunz as his successor (1857), the communal leadership

installed an organ in the synagogue and a Reformer, Julius Landsberger, in the

rabbinate. Orthodox members then broke away and established a congregation that