|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

zur

Übersicht "Synagogen im Kreis Darmstadt-Dieburg"

Arheilgen (Stadt

Darmstadt)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Arheilgen bestand eine jüdische

Gemeinde bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts

zurück. Spätestens in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde eine erste jüdische

Familie aufgenommen. Am Anfang des 17. Jahrhunderts gab es fünf

jüdische Familien am Ort, am Ende des Jahrhunderts (1696) waren es wieder sechs

Familien. Dazwischen hatte der Dreißigjährige Krieg auch für die jüdischen

Einwohner schlimmste Not und Vertreibung mit sich gebracht (1628 beantragte der

aus seinem Heimatort geflohene Hayum aus Arheilgen Niederlassungsrecht beim

Mainzer Domkapitel). 1776 wurden neun jüdische Familien

gezählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1802 13 jüdische Familien, 1828 111 jüdische Einwohner, 1861 98 (4,3 % von

insgesamt 2.265 Einwohnern; um 1865 mehrere Familien Kahn, Adler, Simon,

Bauer, vgl. Spendenliste 1865 s.u.), 1880 48 (1,5 % von 3.155), 1900 31 (0,7 % von

4.408), 1910 24 (0,4 % von 6.391). Zwischen 1823 und 1876 wurden nach den

erhaltenen jüdischen Standesamtsregistern Arheilgen im Blick auf die jüdischen

Familien 172 Geburten, 85 Sterbefälle und 38 Eheschließungen

registriert.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.) mit einem jüdischen

Gemeindehaus, eine jüdische Schule

und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen

Friedhof Groß-Gerau

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war im 19.

Jahrhundert zeitweise ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter tätig

war (siehe Ausschreibungen der Stelle 1870/71). Der 1839 in Arheiligen geborene

Journalist Josef Oppenheim (siehe unten) war Sohn des damaligen jüdischen

Lehrers in Arheiligen. Von jüdischen Vereinen wird

bereits 1843 am Ort ein Israelitischer Kranken-Verpflegungsverein genannt (Jahrbuch

der Jüdisch-literarischen Gesellschaft 1929 S. 207). Die

Gemeinde gehörte nach dem Verzeichnis 1924 zum orthodoxen Bezirksrabbinat

Darmstadt II, nach dem Verzeichnis 1932 zum liberalen Bezirksrabbinat Darmstadt

I.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1888/1901 H. Adler.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Leopold Kahn (geb.

8.7.1877 in Arheilgen, vor 1914 in Freiburg i.Br. wohnhaft, gef.

13.1.1916).

Um 1924, als noch 23 jüdische Einwohner am Ort gezählt wurden (0,3 %

von insgesamt 7.619 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Aron Reinhardt, J. Simon und Leopold Harlsberg. Den Religionsunterricht für die

vier schulpflichtigen Kinder der jüdischen Gemeinde erteilte Lehrer Elias

Hauser aus Darmstadt. Als Schochet war Jakob Fränkel tätig. Er hatte das

Amt auch in umliegenden Orten wie Gräfenhausen

inne.

1933 lebten noch 24 jüdische Personen in Arheilgen (0,3 % von 8.263). In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits am 5. März

1933 war es (wie auch in Darmstadt) zu antisemitischen Ausschreitungen

gekommen. Unter anderem musste der schwerkranke Heinrich Wechsler mit einer

Hakenkreuzfahne Spießruten laufen; er starb an den Folgen am 21. März 1933. Beim Novemberpogrom

1938 überfielen SA- und NSDAP-Leute die Wohnung der Familie Wechsler in der

Felchesgasse. Danach drangen sie gewaltsam in das Haus in der Obergasse ein, in

dem Aron Reinhardt (einige Jahre zuvor noch Herausgeber des "Arheilger

Anzeigers") mit seiner 32-jährigen Tochter Johanna wohnte. In ihrer

Todesangst stürzte sich Johanna Reinhardt aus dem Fenster; zwei Tage später

starb sie an einer Rückgratverletzung. Ihr Vater erhängte sich unmittelbar

nach der Nachricht vom Tode seiner Tochter. In der Hundsgasse warfen die

Nationalsozialisten einen Stein durch die Fensterscheiben, der Dora Stern am

Kopf traf; wenige Tage später starb sie im Jüdischen Krankenhaus in Mainz. 1939 wurden noch 15

jüdische Einwohner gezählt.

Von den in Arheilgen geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma Friedländer

geb. Hirsch (1862), Bettche (Betty) Kahn (1868), Rosa (Rosalie) Lorch geb. Simon

(1876), Aron Reinhardt (1871),

Johanna (Hanna) Reinhardt (1903), Betty Reiß geb. Simon (1874), Alexander

Sander (1857), Jenny (Jettchen) Simon (1875), Dora Stern (1870), Auguste Wechsler

geb. Simon (1870), Heinrich Wechsler (1901), Lina Wechsler geb. Plaut (1893), Siegfried Wechsler

(1893)m Adolf (Adolph) Wolff (1869).

An den jüdischen Bäcker und Getreidehändler Heinrich Wechsler (1901-1933)

erinnert seit dem 13. März 1974 in Arheilgen die "Wechslerstraße".

Auch wurden für ihn und seine in Auschwitz ermordete Mutter Auguste geb. Simon

im November 2009 vor dem Haus Felchesgasse 2 "Stolpersteine"

verlegt. Weitere "Stolpersteine" wurden in Arheiligen verlegt vor dem

Gebäude Frankfurter Landstraße 54 für Lina und Siegfried Wechsler sowie für

vor dem Gebäude Aron-Reinhardt-Straße 2 (frühere Obergasse) für Aron

Reinhardt und seine Tochter Johanna Reinhardt.

Vgl. Liste der "Stolpersteine" in Darmstadt http://www.dfg-vk-darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/Stolpersteine.htm.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters / Schochet 1870 /1871

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1870: "Die

israelitische Gemeinde Arheiligen bei Darmstadt beabsichtigt, einen Lehrer

und Vorbeter aufzunehmen. Fixer Gehalt 250 Gulden nebst 14 Gulden für

Heizung des Schullokals und freie Wohnung. Durch die Nähe der

Residenzstadt ist dem anzustellenden Lehrer, im Fall derselbe sich

musikalische Ausbildung will, Gelegenheit zur Fortbildung geboten.

Zeugnisse sind an den unterzeichneten Vorstand franco einzusenden. Simon

Fs. Kahn." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1870: "Die

israelitische Gemeinde Arheiligen bei Darmstadt beabsichtigt, einen Lehrer

und Vorbeter aufzunehmen. Fixer Gehalt 250 Gulden nebst 14 Gulden für

Heizung des Schullokals und freie Wohnung. Durch die Nähe der

Residenzstadt ist dem anzustellenden Lehrer, im Fall derselbe sich

musikalische Ausbildung will, Gelegenheit zur Fortbildung geboten.

Zeugnisse sind an den unterzeichneten Vorstand franco einzusenden. Simon

Fs. Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Die hiesige

israelitische Gemeinde beabsichtigt, einen Lehrer und Vorbeter

aufzunehmen. Die Stelle hat einen fixen Gehalt von 250 Gulden nebst 15

Gulden für Heizung des Schullokals und freie Wohnung; ist auch mit

Nebeneinkommen verbunden. Die Bewerber um diese Stelle wollen sich bei dem

unterzeichneten Vorsteher portofrei melden. Die Stelle kann gleich besetzt

werden. Arheiligen. Simon Js. Kahn". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Die hiesige

israelitische Gemeinde beabsichtigt, einen Lehrer und Vorbeter

aufzunehmen. Die Stelle hat einen fixen Gehalt von 250 Gulden nebst 15

Gulden für Heizung des Schullokals und freie Wohnung; ist auch mit

Nebeneinkommen verbunden. Die Bewerber um diese Stelle wollen sich bei dem

unterzeichneten Vorsteher portofrei melden. Die Stelle kann gleich besetzt

werden. Arheiligen. Simon Js. Kahn". |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Ergebnis einer Spendensammlung in

der Gemeinde (1865)

Anmerkung: die jüdischen Gemeinden sammelten regelmäßig für die

unterschiedliche Zwecke; viele Ergebnisse solcher Sammlungen wurden in jüdischen

Periodika bekanntgegeben.

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 27. September 1865: "Durch Isaac Oppenheimer in

Arheiligen gesammelt: Simon Kahn 2 fl. 42 kr., Simon Adler 1 fl., Aaron

Adler, Witwe 1 fl., Marx Kahn 30 kr., Joseph Kahn 1 fl, Joseph Adler, Moses

Adler 30 kr., E. Adler 18 kr., A. Simon 18 kr., D. Bauer, Witwe 30 kr., A.

Kahn, 30 kr., I. Oppenheimer 30 kr., zusammen 9 fl. 36 kr., abzüglich Porto

9 fl. 27 kr.". Mitteilung

in "Der Israelit" vom 27. September 1865: "Durch Isaac Oppenheimer in

Arheiligen gesammelt: Simon Kahn 2 fl. 42 kr., Simon Adler 1 fl., Aaron

Adler, Witwe 1 fl., Marx Kahn 30 kr., Joseph Kahn 1 fl, Joseph Adler, Moses

Adler 30 kr., E. Adler 18 kr., A. Simon 18 kr., D. Bauer, Witwe 30 kr., A.

Kahn, 30 kr., I. Oppenheimer 30 kr., zusammen 9 fl. 36 kr., abzüglich Porto

9 fl. 27 kr.". |

Berichte

über Persönlichkeiten aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod des aus Arheiligen stammenden Journalisten und

Redakteurs Josef Oppenheim (1839 Arheiligen - 1900 Baden bei Wien)

Anmerkung: vgl. -

https://www.deutsche-biographie.de/pnd11713726X.html?language=en

- Geschichte Wien - Wiki:

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/index.php?curid=25311

-

https://apis.acdh.oeaw.ac.at/person/53476

Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 20. Juli 1900: "Wien, im Juli. Einer der

hervorragendsten und beliebtesten Redakteure der 'Neuen Freien Presse',

Josef Oppenheim, ist am 12. dieses Monats in Baden gestorben. Josef

Oppenheim war in Arheiligen bei Darmstadt als Sohn eines jüdischen

Lehrers im Jahre 1839 geboren. Er begann seine journalistische Laufbahn bei

der 'Ostdeutschen Post'. Hierauf kam er zur 'Presse' und später zur

'Deutschen Zeitung'. Im Jahre 1872 kam Oppenheim zur 'Neuen Freien Presse'.

Seinen glänzenden Ruf begründete er durch die Veröffentlichung seiner

'Briefe einer Schauspielerin', die wegen ihres Geistes und Witzes viel

gelesen wurden..." Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 20. Juli 1900: "Wien, im Juli. Einer der

hervorragendsten und beliebtesten Redakteure der 'Neuen Freien Presse',

Josef Oppenheim, ist am 12. dieses Monats in Baden gestorben. Josef

Oppenheim war in Arheiligen bei Darmstadt als Sohn eines jüdischen

Lehrers im Jahre 1839 geboren. Er begann seine journalistische Laufbahn bei

der 'Ostdeutschen Post'. Hierauf kam er zur 'Presse' und später zur

'Deutschen Zeitung'. Im Jahre 1872 kam Oppenheim zur 'Neuen Freien Presse'.

Seinen glänzenden Ruf begründete er durch die Veröffentlichung seiner

'Briefe einer Schauspielerin', die wegen ihres Geistes und Witzes viel

gelesen wurden..." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

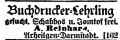

Anzeige des Buchdruckers A. Reinhard

(1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1903:

"Buchdrucker-Lehrling gesucht. Schabbos und Jomtof (= Feiertag) frei. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1903:

"Buchdrucker-Lehrling gesucht. Schabbos und Jomtof (= Feiertag) frei.

A. Reinhard,

Arheilgen - Darmstadt". |

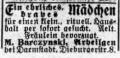

Haushaltshilfe von M. Barczynski

gesucht (1921)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Juni 1921: "Ein ehrliches,

braves Mädchen für einen kleinen, rituellen Haushalt per sofort gesucht.

Älteres Fräulein bevorzugt. Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Juni 1921: "Ein ehrliches,

braves Mädchen für einen kleinen, rituellen Haushalt per sofort gesucht.

Älteres Fräulein bevorzugt.

M. Barczynski, Arheiligen bei Darmstadt, Dieburger Straße 8." |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarten

der aus Arheilgen

stammenden Rosa Lorch geb. Simon |

|

|

| |

Rosa (Rosalie) Lorch geb.

Simon ist am 1. Mai 1876 in Arheilgen geboren. Sie lebte später in Dieburg.

Am 25. März 1942 wurde sie ab Mainz über Darmstadt in das Ghetto Piaski

deportiert. Sie ist umgekommen. |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Die Synagoge in Arheiligen wurde 1799 eingeweiht. Bei

dieser Einweihung bekam die Gemeinde Probleme mit dem zuständigen Landrabbiner

Callmann Mengenberg, da sie gegen das Verbot des Rabbiners eine

Tanzveranstaltung zur Synagogeneinweihung erlaubte.

Landrabbiner Callmann Mengenburg

versucht vergeblich, eine Tanzveranstaltung zur Einweihung der Synagoge zu

unterbinden (1799, Bericht von 1929)

Artikel

im "Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesellschaft" 1929 S. 187: "Landrabbiner

Callman Mengenburg war streng gesetzestreu und auf Erhaltung der Ordnung im

Rabbinats Bezirk. Unter anderem liegt eine Eingabe des Rabbinats an den

Landgrafen aus dem Jahre 1799 vor um Schutz der Autorität seines Amtes. Als

Oberlandrabbiner beklagt er sich über die Juden von Arheiligen, die bei der

Einweihung der neuen Synagoge zu Arheiligen gegen sein Verbot getanzt hatten

und dafür mit zwei Taler Strafe - halb gnädigster Herrschaft verfallend

-belegt worden waren. Das Verbot hatte er deshalb erlassen, 'weil dabei

immerhin solche Exzesse unterlaufen, die mit der Feierlichkeit einer solchen

Handlung in strackstem Widerspruch stehen, sowie darum auch solche mit den

noch fortdauernden kriegerischen Zeitläuften1,

wo unnötiger Aufwand, Luxus und Verschwendung am unrechten Orte angebracht

sind, sich gar nicht räumen lassen2.

Da der Befehl des Rabiners nicht befolgt wurde, so bat dieser zur Erhaltung

von Zucht und Ordnung bei den Judengemeinden, welche dann doch mit der

Erhaltung des status politicis in die engsten Bande geschlagen ist, zur

Erledigung der andiktierten zwei Thaler Geldbuße gnädigst anhalten zu

lassen. Artikel

im "Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesellschaft" 1929 S. 187: "Landrabbiner

Callman Mengenburg war streng gesetzestreu und auf Erhaltung der Ordnung im

Rabbinats Bezirk. Unter anderem liegt eine Eingabe des Rabbinats an den

Landgrafen aus dem Jahre 1799 vor um Schutz der Autorität seines Amtes. Als

Oberlandrabbiner beklagt er sich über die Juden von Arheiligen, die bei der

Einweihung der neuen Synagoge zu Arheiligen gegen sein Verbot getanzt hatten

und dafür mit zwei Taler Strafe - halb gnädigster Herrschaft verfallend

-belegt worden waren. Das Verbot hatte er deshalb erlassen, 'weil dabei

immerhin solche Exzesse unterlaufen, die mit der Feierlichkeit einer solchen

Handlung in strackstem Widerspruch stehen, sowie darum auch solche mit den

noch fortdauernden kriegerischen Zeitläuften1,

wo unnötiger Aufwand, Luxus und Verschwendung am unrechten Orte angebracht

sind, sich gar nicht räumen lassen2.

Da der Befehl des Rabiners nicht befolgt wurde, so bat dieser zur Erhaltung

von Zucht und Ordnung bei den Judengemeinden, welche dann doch mit der

Erhaltung des status politicis in die engsten Bande geschlagen ist, zur

Erledigung der andiktierten zwei Thaler Geldbuße gnädigst anhalten zu

lassen.

1) es war die Zeit der

Koalitionskriege, wobei Hessen wiederholt von den Franzosen besetzt wurde.

2) soll wohl heißen 'vermeiden'

lassen."

|

1903 wurde die Synagoge umfassend renoviert, worüber ein Bericht

vorliegt:

Renovierung der Synagoge 1903

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September

1903: "Arheilgen bei Darmstadt. Die Synagoge der hiesigen

israelitischen Gemeinde, die einer gründlichen Renovierung unterworfen

war, ist nun soweit fertig gestellt und macht dieselbe infolge des neuen

Verputzes einen recht schönen Eindruck. Schwerlich wäre die

israelitische Gemeinde in der Lage gewesen, die Synagoge auf eigene

Rechnung dergestalt zu errichten, wenn nicht ein Wohltäter, der der

eigentliche Veranlasser war, sich erboten hätte, 500 Mark

beizusteuern." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September

1903: "Arheilgen bei Darmstadt. Die Synagoge der hiesigen

israelitischen Gemeinde, die einer gründlichen Renovierung unterworfen

war, ist nun soweit fertig gestellt und macht dieselbe infolge des neuen

Verputzes einen recht schönen Eindruck. Schwerlich wäre die

israelitische Gemeinde in der Lage gewesen, die Synagoge auf eigene

Rechnung dergestalt zu errichten, wenn nicht ein Wohltäter, der der

eigentliche Veranlasser war, sich erboten hätte, 500 Mark

beizusteuern." |

Beim Novemberpogrom 1938 war das

Synagogengebäude bereits in nichtjüdischem Besitz. Sie war kurz zuvor

verkauft worden. In der kurzen Mitteilung wird auch auf das Gemeindehaus der

jüdischen Gemeinde hingewiesen, das gleichfalls im Sommer 1938 verkauft wurde.

Der Verkaufserlös kam bedürftigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Arheilgen

zugute. Über die Bedürftigkeit entschied das Rabbinat in Darmstadt.

Verkauf des Synagogengebäudes im

Sommer 1938

Mitteilung im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. September 1938:

"Darmstadt-Arheiligen. Infolge starken Rückganges der jüdischen

Gemeinde wurde unsere Synagoge nebst Gemeindehaus dieser Tage

verkauft. "

Mitteilung im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. September 1938:

"Darmstadt-Arheiligen. Infolge starken Rückganges der jüdischen

Gemeinde wurde unsere Synagoge nebst Gemeindehaus dieser Tage

verkauft. " |

Im September 1944 brannte das Synagogengebäude ab - der Sohn von August

Lücker hatte sie angezündet.

Adresse/Standort der Synagoge: Kleine

Brückenstraße 14 (früher Kleine Hundsgasse)

Fotos

Eine

Rekonstruktion und Grafik der Synagoge in Arheiligen siehe

Beitrag von Helmut W. Diedrichs, zugänglich über Link unten

Literaturübersicht. |

|

| |

|

|

Jüdischer

Friedhof in Darmstadt:

Grabstein für den 1933 auf

Grund der Folgen

der antisemitischen Ausschreibungen

verstorbenen Heinrich Wechsler

(Foto: Siegmund Krieger) |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| November 2009:

In Arheilgen werden "Stolpersteine"

verlegt |

Artikel von Annette Wannemacher-Saal in "Echo online" vom 12.

November 2009 (Artikel):

"Stolpersteine für die Arheilger Opfer

Gedenken: An drei Häusern werden jeweils zwei Pflastersteine verlegt, um an die verfolgten jüdischen Bürger zu erinnern.

'Ein Tag der Schande ' sei der 10. November 1938 für Arheilgen gewesen. 'Nun soll es ein Tag des Gedenkens

sein', sagt am Dienstag Horst A. Härter vom Arheilger Geschichtsverein..."

|

| |

| August 2010:

Ausstellung über Pfarrer Karl Grein

(1881-1957) |

Artikel in "Echo online" vom

August 2010 (Artikel):

"Unbeugsam im Widerstand: Ausstellung über Pfarrer Karl Grein.

DARMSTADT. Er ließ sich von dem nazihörigen Darmstädter Bischof nicht aus dem Amt jagen und bereitete die Neugründung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nach dem Krieg vor: Eine Ausstellung in Darmstadt-Arheilgen würdigt das Leben des Pfarrers Karl Grein (1881-1957) an dem Ort seines jahrzehntelangen Wirkens..." |

| |

Mai 2018:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Arheiligen zur Erinnerung an die Familie Karlsberg

Anmerkung: In der Darmstädter Straße 3 wurden

drei Stolpersteine zur Erinnerung an die Familie Karlsberg verlegt.

|

Artikel von Bettina Bergstedt in "Echo

online" vom 17. Mai 2018: "Erinnerung an Familie Karlsberg.

ARHEILGEN - Erna führte ein Leben wie alle Mädchen ihres Alters: Sie

ging in Arheilgen zur Schule, wurde mit 17 Jahren Lehrmädchen, 'aber

plötzlich änderte sich alles, plötzlich spielte es eine Rolle, dass sie

Jüdin war'. So berichtet eine Schülerin der Klasse G9a der Stadtteilschule

Arheilgen, 'da war sie gerade mal zwei Jahre älter als ich.' In Darmstadt

waren nationalsozialistische Tendenzen früh zu spüren; bereits im März 1933

erzielte die NSDAP bei der Wahl 50 Prozent der Stimmen; es kam zu ersten

Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. 1934 machte sich Erna

Karlsberg deshalb allein auf den Weg nach New York. Die Eltern schickten sie

auf eine ungewisse Reise, weil sie sich für ihre Tochter eine lebenswerte

Zukunft wünschten. Martha folgte ihrer großen Schwester vier Jahre später:

Sie war 15 Jahre alt, als sie 1938 über Hamburg, die Niederlande und London

nach New York floh – ebenfalls ohne Begleitung. Johanna und Leopold

Karlsberg, die Eltern der Mädchen, blieben und wurden am 25. März 1942 ins

jüdische Ghetto nach Piaski deportiert und später für tot erklärt. Als die

Schüler in der siebten Klasse anfingen, sich im Unterricht mit dem Thema

'Judentum in Geschichte und Gegenwart' auseinanderzusetzen, stießen sie auf

die Familie Karlsberg und beschlossen, nicht nur für Johanna und Leopold

Stolpersteine im Stadtteil zu verlegen, sondern auch für Erna und Martha,

die den Holocaust in Amerika überlebten. 'Denn Opfer sind Ermordete wie

Verfolgte und Geflüchtete', sagen die Schüler bei der kleinen Gedenkfeier

anlässlich der Stolperstein-Verlegung in der Darmstädter Straße in Arheilgen.

Dort hat die Familie Karlsberg einmal gelebt; der Vater verkaufte Schuhwerk

mit einem Fuhrwerk und im eigenen kleinen Laden. Viele Menschen sind zur

Verlegung der Stolpersteine gekommen. Anwohner sind da, Interessierte,

ehemalige Schüler, die im Hof und bis auf die Straße hinaus stehen. Die

Klasse hat im Religionsunterricht mit ihrer Lehrerin Ulrike Volke ein

kleines Programm auf die Beine gestellt. 'Nicht immer sind Hausbesitzer

begeistert, wenn sie hören, dass vor ihrem Haus Stolpersteine verlegt werden

sollen', meint Volke. Im Hof am Haus in der Darmstädter Straße werden die

Anwesenden sogar bewirtet. Sechstklässler spielen auf Blasinstrumenten; die

Klasse G 9a berichtet über das Leben der Familie; vier Steine werden in das

vorbereitete Loch im Gehweg gesetzt, festgeklopft und verfugt. Vier Rosen

legen die Schüler zu den Steinen, und alle gemeinsam singen 'Die

Moorsoldaten', jenes Lied, das Häftlinge des Konzentrationslagers Börgermoor

(Emsland) 1933 verfassten. 'Erinnern – warum?/Ich bin nicht schuldig!/Ich

kenne niemanden ... will unbelastet in die Zukunft gehen”, zitieren Frauke,

Robin, Philip und Merle aus einem Gedicht. Dabei gibt es immer noch

Vertreibung und Flucht. Auch Sara gehört inzwischen zur G9a, die Kuchen

gebacken und verkauft hat, um die Stolpersteine spenden zu können. Sie ist

vor einem Jahr aus Syrien geflüchtet.

Mit Blumen aus Eberstadt. Natürlich gehe sie die Vergangenheit etwas an,

bemerken Lotta und Ismail später. 'Ausgrenzung passiert noch heute.' Die

Adresse der vermutlich schon verstorbenen Schwestern konnten sie nicht

ausfindig machen, sonst hätten sie Kontakt aufgenommen. 'Ich bin

verantwortlich, was sein wird, nicht was war', endet das Gedicht,

'hoffentlich erinnern wir uns'.

Zwei Schwestern der evangelischen Marienschwesternschaft sind mit Blumen aus

Eberstadt zur Feier gekommen, Schwester Laurentia sagt am Rande: 'Erinnern

reicht nicht, die Menschen müssen sich ändern.'"

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 46. |

| Keine Artikel bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 und dies. Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 54-55. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 80-81. |

| W. Andres: Alt-Arheilgen. Geschichte eines Dorfes.

Darmstadt 1978 S. 206-213. |

| Helmut W. Diedrichs: Die Arheilger Synagoge.

Publikation der Arheilger Geschichtsvereins. Version vom 19.5.2022 -

online

eingestellt. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Arheilgen

Hesse. Established around 1800, the community numbered 111 in 1828 but dwindled

to 24 (0,4 % of the total) in 1910. The Nazis, who failed to gain wide support

in Arheilgen before 1933, organized murderous outrages in Kristallnacht

(9-10 November 1938). The synagogue (previously acquired by non-Jews) remained

intact, but Torah schrolls removed to Darmstadt were burned there. Some of the

remaining Jews emigrated; others perished in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|