|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Bauerbach

(Gemeinde

Grabfeld, Kreis Schmalkalden)

mit Ritschenhausen (VG Dolmar-Salzbrücke, Kreis Schmalkalden)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Bauerbach bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938/41. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts

zurück. Der älteste Hinweis auf Juden am Ort ist vermutlich eine

Grabinschrift des Bauerbacher Friedhofes von 1722.

Nach 1774 konnten mehrere jüdische Familien in das bisherige, an der

Straße nach Nordheim/Bibra gelegene "Herrenhaus" der Freiherrenfamilie von Wolzogen

einziehen. Die Freiherrenfamilie hatte Bauerbach um 1700 zusammen mit dem Rittergut

Mühlfeld erworben, wo bereits eine jüdische

Gemeinde bestand. Nachdem der damalige Patron Bauerbachs, Ernst Ludwig von Wolzogen 1774

gestorben war, wurde seiner Witwe Henriette das Herrenhaus zu groß. Aus diesem

Grund verpachtete sie es an mehrere jüdische Familien und zog selbst in ein

zuvor gekauftes Gutshaus (später sogenanntes "Schillerhaus" bzw. heutiges

Schiller-Museum Friedrich-Schiller-Str. 1). Das bisherige "Herrenhaus" wurde fortan

"Judenbau" genannt (so auf einer Karte von 1786/1828 unten). Nach dem von C. von Wolzogen 1736 gemessenen und gezeichneten, 1828 berichtigten "Grundriß vom Dorfe

Bauerbach mit seinen Gärten" (Karte von 1786/1828 unten) lebten folgende jüdische Familien im "Judenbau": Marcus

Mayer (Hausteil 1), Abraham Gottmann und Joseph Mühlfelder (2), Jehel (?)

Friedmann (3), Lev Friedmann (4), Moses Friedmann (5), Moses Gottmann (6), Menle

Kaufmann (7), Jesel Friedmann (8), Löb Gottmann (9), Maier Ledermann (10), Enoch

Epstein (11).

Für 1782 ist in der Ortschronik (vgl. unten die Artikel in der Allgemeinen

Zeitung des Judentum von 1906 und 1922) ein Jude namens Mattich in Bauerbach genannt, den der Dichter Friedrich

Schiller während seines Aufenthaltes in Bauerbach mehrfach getroffen haben

soll, sowie Jonas

Oberländer, den Schiller aus einer lebensgefährlichen Lage befreite. Schiller

lebte während seiner Bauerbacher Exilszeit im oben genannten Gutshaus der Henriette von Wollzogen

(daher "Schillerhaus" genannt) und soll sich in dieser Zeit auch mit den Schriften Moses Mendelsohns

beschäftigt haben.

1794

wird Joseph Mühlfelder als Schnittwaren- und Tabakhändler am Ort genannt; er

war aus dem benachbarten Mühlfeld

zugezogen.

Genaue

Zahlen von jüdischen Einwohnern am Ort liegen aus dem 19. Jahrhundert vor:

1811 lebten im Dorf 91 jüdische Personen in 18 Familien neben 145 christlichen

Einwohnern, 1833 sind es 107 jüdische und 231 christliche Einwohner, 1841 121

jüdische Einwohner, 1851 116

jüdische Einwohner in 26 Familien, 1898 75 jüdische Einwohner in 15

Haushaltungen. Die jüdischen Familien lebten vom Handel mit Vieh, Schnittwaren,

kleinen Waren und Alteisen. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es

mehrere jüdische Handlungen und Läden am Ort.

Dazu eingestellt (Dateien erhalten von Christoph von Wolzogen):

- Schutzgeldliste von 1814 (Berichtsjahr 1815, Bauerbach, 20. Februar 1814,

Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, ZM 1322, Bl 3):

Originalliste (pdf-Datei);

Abschrift

der Liste (pdf-Datei).

- Liste von 1825: Harding (Verwalter von Bauerbach): Verzeichniß der

Resten in Bauerbach seit der RechnungsFührung des Unterzeichneten.

Meiningen, 22. September 1825, Auszug, Wolzogensches Familienarchiv:

Originalliste

(pdf-Datei),

Abschrift der Liste (pdf-Datei).

Am Befreiungskrieg 1813

nahm Simon Ledermann aus Bauerbach teil (gest. 1875 und mit militärischen Ehren

begraben). Ab den 1820er-Jahren gehörte Bauerbach dem General Ludwig von

Wolzogen. Er erreichte es, dass mit Hilfe der Rothschild-Familie die jüdische

Gemeinde in Bauerbach aktiv mit Geld und Stipendien unterstützt wurde.

- Siehe hierzu:

"...der Bauerbacher Judengemeinde eine neue Unterstützung..." Aus dem

Briefwechsel des Generals Ludwig von Wolzogen mit Salomon und Amschel Mayer von

Rothschild. Transkription Christoph von Wolzogen. Frankfurt 2020 (als

pdf-Datei eingestellt).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (seit 1835 eigenes Schulhaus als jüdische Volks-

beziehungsweise Elementarschule), ein

rituelles Bad (im Schulhaus) und einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser

Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schochet tätig war. 1833 wird als Lehrer Hirsch Mühlfelder genannt; er löste

Lehrer Simon Würzburger ab; 1835 folgt Lehrer Manko Friedemann, 1836 Lehrer

Salomon Berg, 1837 Lehrer Markus Koppel Kramer aus Gleicherwiesen (bis 1851). 1839 wurden in der jüdischen Volksschule 24 Schüler

unterrichtet, 1863 18. 1853 wird Lehrer Mendel Maßbacher aus Gleicherwiesen angestellt,

er bleibt bis 1856. 1857 folgt Lehrer Sachs aus Walldorf, 1864

(nach Ausschreibung der Stelle vom November 1863 siehe unten) Georg Holländer,

1866 Samuel Weißbacher. Seit 1868 wurde der Religionsunterricht durch einen Lehrer aus

Bibra erteilt, da die Zahl der schulpflichtigen jüdischen Kinder in Bauerbach

stark zurückgegangen war. Einige Jahre später (siehe unten den Bericht über

die Einweihung der Synagoge 1892) war der Lehrer aus Berkach für die Gemeinde

in Bauerbach zuständig. Die jüdische Konfessionsschule bestand bis 1875 und

wurde danach mit der christlichen Schule vereinigt. 1899 waren von den 76

Kindern der Schule 10 jüdisch.

Im Ersten Weltkrieg sind gefallen: Gefreiter

Gottfried Mühlfelder (geb. 17.3.1882 in Bauerbach, vor 1914 in Meiningen

wohnhaft, gef. 20.11.1914) und Max Mühlfelder (geb. 2.8.1895 in Bauerbach, vor

1914 in Meiningen wohnhaft, gef. 26.1.1917). Der laut Gedenkbuch des RjF

gefallene Heinemann Wallach (geb. 7.1.1877, gef. 12.6.1918) ist nicht in

Bauerbach (RjF) geboren, sondern in Baumbach

(Verlustlisten von 1918 sind korrekt).

1913 wurden nur noch 25 jüdische Einwohner gezählt, 1924/25 noch elf.

Folgende jüdische Geschäfte waren noch am Ort: Lebensmittelgeschäft Wallach,

Textilhandelsgeschäft Eisemann und Schuhmachergeschäft Jonas

Mühlfelder. Um 1924 waren die Gemeindevorsteher Louis Eisemann, A. Eisemann und

E. Mühlfelder. Der jüdische Lehrer Höxter aus Bibra erteilte den

Religionsunterricht noch einem schulpflichtigen Kind der jüdischen Gemeinde.

Auch die drei Einwohner von Ritschenhausen (VG Dolmar-Salzbrücke)

gehörten damals zur Bauerbacher jüdischen Gemeinde. 1932 war der jüdische

Gemeindevorsteher weiterhin Louis Eisemann.

1933 wurden noch 13 jüdische Einwohner in vier Familien gezählt. In den

folgenden Jahren sind mehrere von ihnen auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien vom

Ort verzogen. Johanna Holländer verstarb 1934. Familie Wallach verzog 1936 nach Meiningen. Louis Eisemann und

seine Frau Rosette emigrierten 1938 in die USA. Beim Novemberpogrom 1938 wurden im Wohnhaus von Regina und

Rieckchen Eisemann die Fensterscheiben eingeworfen sowie der jüdische Friedhof

geschändet.

Im September 1942 wurden die letzten

jüdischen Bauerbacher Einwohner, die bereits genannten Regina und Rieckchen Eisemann

deportiert.

Von den in Bauerbach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Bach geb. Neumann

(1868), Leopold Blum (1867), Abraham Adolf Eisemann (1869), Bernhard (Benno)

Eisemann (1900), Berta Eisemann geb. Mühlfelder (1886), Hugo Eisemann (1892),

Max Moses Eisemann (1886), Regina Eisemann geb. Maier (1859), Regina (Rieckchen,

Ricke)

Eisemann (1894), Sophie Eisemann geb. Löwenstein (1902), Klara Frank geb.

Eisemann (1884), Jacob Friedmann (1870), Louis Friedmann (1863), Ida Grünebaum

geb. Mühlfelder (1874), Frieda Heilbrunn geb. Katzenstein (1880), Meta Hofmann

geb. Doktor (1871), Rosy Holländer geb. Mühlfelder (1890), Frieda Hommel geb.

Rosenbach (1875), Sofie Jaffé geb. Neumann (1866), Renate Kirschner geb. Goldschmidt (1894), Theodor Köhler

(1869), Ida Krämer geb. Eisemann (1890), Friederike Ledermann (1862), Frieda

Meyer geb. Eisemann (1892), Johanna Meyerstein geb. Holländer (1868), Friedrich

(Fritz) Mühlfelder (1889), Julius Mühlfelder (1881), Sally Mühlfelder (1884),

Hedwig Neuberger geb.

Mühlfelder (1878), Lina Ortweiler geb. Ledermann (1866), Ludwig Reis (1875),

Philipp Reis (1877), Henriette Rothschild geb. Friedmann (1861), Julius Wallach

(1908), Milly Gretchen

Walter geb. Haas (1898), Elisabeth Weyrauch (1875), Hermann Würzburger (1866),

Sofie Würzburger (1867), Therese Würzburger (1876).

Hinweis: es gab auch in Bauerbach (heute

Stadtteil von Bretten) eine jüdische Gemeinde. Daher kann es zu Verwechslungen

zwischen beiden Orten kommen.

Aus Ritschenhausen sind umgekommen: Alfred Friedmann (1892), Erna

Friedmann geb. Friedmann (1899), Isaak Friedmann (1939), Max Friedmann (1896).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Zahl der jüdischen Einwohner im Herzogtum Meiningen (1841)

Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die

Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen

auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt

Meiningen, 548 in

Walldorf, 63 in

Dreißigacker, 121 in Bauerbach,

114 in Bibra, 100 in der Stadt

Hildburghausen, 51 in

Simmershausen, 153 in

Berkach, 185 in

Gleicherwiesen, 131 in

Marisfeld, 9 in

Liebenstein, 17 verstreut in

verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und zwar

nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben zugewendet."

Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die

Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen

auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt

Meiningen, 548 in

Walldorf, 63 in

Dreißigacker, 121 in Bauerbach,

114 in Bibra, 100 in der Stadt

Hildburghausen, 51 in

Simmershausen, 153 in

Berkach, 185 in

Gleicherwiesen, 131 in

Marisfeld, 9 in

Liebenstein, 17 verstreut in

verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und zwar

nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben zugewendet." |

Aus

der Geschichte der jüdischen Lehrer und Vorbeter

Ausschreibung der Stelle des Lehrers (1863)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 17. November 1863: "Ein Lehrer, der sich

vorschriftsmäß0ig in einem Seminar ausgebildet, den Religions- und

Elementar-Unterricht, sowie das Vorbeter-Amt übernehmen kann, wird von

der israelitischen Gemeinde zu Bauerbach, im Herzogtum Meiningen, unter

Zusicherung eines festen Gehaltes 225 fl. und circa 75 (fl.) Akzidenzien,

zu engagieren gesucht. Die zu übernehmende Schule besteht gegenwärtig

aus 18 Schüler, und sind Wohn- und Schulgebäude in bester und

freundlichster Lage, bei Zufriedenheit der Gemeinde wird später der

Salair erhöht. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 17. November 1863: "Ein Lehrer, der sich

vorschriftsmäß0ig in einem Seminar ausgebildet, den Religions- und

Elementar-Unterricht, sowie das Vorbeter-Amt übernehmen kann, wird von

der israelitischen Gemeinde zu Bauerbach, im Herzogtum Meiningen, unter

Zusicherung eines festen Gehaltes 225 fl. und circa 75 (fl.) Akzidenzien,

zu engagieren gesucht. Die zu übernehmende Schule besteht gegenwärtig

aus 18 Schüler, und sind Wohn- und Schulgebäude in bester und

freundlichster Lage, bei Zufriedenheit der Gemeinde wird später der

Salair erhöht.

Reflektanten wollen sich franko an Kultus-Vorsteher Ledermann

wenden." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über den aus Bauerbach stammenden,

späteren Chemnitzer Rabbiner Dr. Mühlfelder (geb. 1844, gest. 1907)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Februar 1907:

"Chemnitz, 21. Januar (1907). Unser vor wenigen Wochen an

dieser Stelle zum Ausdruck gebrachte Wunsch, dass unserem Rabbiner Dr.

Mühlfelder nach Genesung von schwerer Krankheit noch viele Jahre des

Ruhestandes vergönnt sein möchten, ist, wie bereits mitgeteilt, leider

nicht in Erfüllung gegangen. Am 16. dieses Monats wurde der verehrte

Seelsorger unserer Gemeinde heimberufen, der an der Entwicklung derselben

hervorragenden Anteil genommen hat. Als der Verstorbene 1884 sein Amt

antrat, zählte die Gemeinde kaum 50 Familien und die Religionsschule,

welche jetzt von ca. 200 Kindern besucht wird, noch nicht ein Fünftel

derselben. Das Begräbnis des Heimgegangenen am 20. Januar zeugte von der

Verehrung, welche demselben verdientermaß0en seitens der Gemeinde und

weiterer Kreise auch über das Grab hinaus gezollt wurde. Der Beerdigung

ging eine Trauerfeier in der Synagoge voraus. Die Gemeindemitglieder

hatten sich zahlreich eingefunden, ferner waren anwesend Oberbürgermeister

Dr. Buk und andere offizielle Persönlichkeiten, sowie Vertreter der

Schwestergemeinden Dresden, Leipzig, Annaberg und Zwickau. Die Feier

begann mit einem stimmungsvollen Orgelpräludium, dem ein Gesang von

Kantor und Chor folgte. Hierauf hielt Rabbiner Dr. Schwartz - Prag, der

Schwiegersohn des Verstorbenen, die Trauerrede. In reicher Gedankenfülle zeichnete

der gewandte Redner ein getreues Lebensbild des Verblichenen, der - selbst

bedürfnislos und überaus bescheiden - stets nur das Beste seiner Familie

und Gemeinde erstrebt und als wahrer Seelsorger Frieden gestiftet und

werktätige Liebe geübt habe. Die Bescheidenheit war auch der Grund

dafür, dass der Verewigte seine herrlichen Geistesgaben vor allem nur

innerhalb der Gemeinde und Religionsschule betätigte, welch letzterer er

sich mit ganz besonderer Hingabe widmete. Doch, wenn es das Interesse der

Religion und des Gesamtjudentums erforderte, dann loderte die Flamme

heiliger Begeisterung in ihm auf; überzeugend verstand er es, in Wort und

Schrift dem Gegner zu widerlegen und die angegriffene Glaubensgemeinschaft

zu verteidigen. In solchem Falle scheute er auch nicht die Härten und

Widerwärtigkeiten der Öffentlichkeit. Einer der Besten sei mit dem

Verstorbenen dahingegangen, sein Andenken werde immerdar ein gesegnetes

bleiben! Der eindrucksvollen Predigt folgte das von unserem Kantor N.

Goldberg ergreifend vorgetragene El mole rachamim, worauf der Vorsitzende

des Vorstandes, Herr Louis Ladewig, in einer längeren herzlichen

Ansprache dem verewigten Rabbiner den innigsten Dank der verwaisten

Gemeinde nachrief. Nach einem weiteren Gesange des Synagogenchors sprachen

sodann die Rabbiner Dr. Winter - Dresden und Dr. Porges - Leipzig, dem

Beileid der von denselben vertretenen Gemeinden in zu Herzen gehenden

Worten Ausdruck gebend; der Erstgenannte zugleich auch namens des

Deutschen Rabbinerverbandes. Hierauf wurde unter Orgelklängen der Sarg

von den Mitgliedern des Vorstandes der Chebrah Kedoschah, deren

langjähriges Ehrenmitglied der Verstorbene gewesen, aus der Synagoge in

den Leichenwagen getragen und mit großem Gefolge nach dem Friedhofe

geführt, woselbst nach einem Gebete des Rabbiners Dr. Schwartz die

Beisetzung in der Ehrenreihe erfolgte. Das Andenken der Gerechten bleibt

ein Segen! - Dr. Jacob Mühlfelder wurde 1844 zu Bauerbach

(Sachsen-Meiningen) geboren, besuchte die Rabbinerschule zu Würzburg, das

Gymnasium zu Mainz, die Universitäten und gleichzeitig Rabbinerseminare

zu Breslau und Berlin und promovierte bei der philosophischen Fakultät

der Universität Halle. Seit 1884 amtierte Dr. Mühlfelder als Rabbiner

und Leiter der Religionsschule in Chemnitz. Allgemein in Erinnerung ist

wohl noch sein offener Brief an den Oberpfarrer Graue, welcher eine

herrliche, überzeugende Verteidigungsschrift des Judentums

darstellt." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Februar 1907:

"Chemnitz, 21. Januar (1907). Unser vor wenigen Wochen an

dieser Stelle zum Ausdruck gebrachte Wunsch, dass unserem Rabbiner Dr.

Mühlfelder nach Genesung von schwerer Krankheit noch viele Jahre des

Ruhestandes vergönnt sein möchten, ist, wie bereits mitgeteilt, leider

nicht in Erfüllung gegangen. Am 16. dieses Monats wurde der verehrte

Seelsorger unserer Gemeinde heimberufen, der an der Entwicklung derselben

hervorragenden Anteil genommen hat. Als der Verstorbene 1884 sein Amt

antrat, zählte die Gemeinde kaum 50 Familien und die Religionsschule,

welche jetzt von ca. 200 Kindern besucht wird, noch nicht ein Fünftel

derselben. Das Begräbnis des Heimgegangenen am 20. Januar zeugte von der

Verehrung, welche demselben verdientermaß0en seitens der Gemeinde und

weiterer Kreise auch über das Grab hinaus gezollt wurde. Der Beerdigung

ging eine Trauerfeier in der Synagoge voraus. Die Gemeindemitglieder

hatten sich zahlreich eingefunden, ferner waren anwesend Oberbürgermeister

Dr. Buk und andere offizielle Persönlichkeiten, sowie Vertreter der

Schwestergemeinden Dresden, Leipzig, Annaberg und Zwickau. Die Feier

begann mit einem stimmungsvollen Orgelpräludium, dem ein Gesang von

Kantor und Chor folgte. Hierauf hielt Rabbiner Dr. Schwartz - Prag, der

Schwiegersohn des Verstorbenen, die Trauerrede. In reicher Gedankenfülle zeichnete

der gewandte Redner ein getreues Lebensbild des Verblichenen, der - selbst

bedürfnislos und überaus bescheiden - stets nur das Beste seiner Familie

und Gemeinde erstrebt und als wahrer Seelsorger Frieden gestiftet und

werktätige Liebe geübt habe. Die Bescheidenheit war auch der Grund

dafür, dass der Verewigte seine herrlichen Geistesgaben vor allem nur

innerhalb der Gemeinde und Religionsschule betätigte, welch letzterer er

sich mit ganz besonderer Hingabe widmete. Doch, wenn es das Interesse der

Religion und des Gesamtjudentums erforderte, dann loderte die Flamme

heiliger Begeisterung in ihm auf; überzeugend verstand er es, in Wort und

Schrift dem Gegner zu widerlegen und die angegriffene Glaubensgemeinschaft

zu verteidigen. In solchem Falle scheute er auch nicht die Härten und

Widerwärtigkeiten der Öffentlichkeit. Einer der Besten sei mit dem

Verstorbenen dahingegangen, sein Andenken werde immerdar ein gesegnetes

bleiben! Der eindrucksvollen Predigt folgte das von unserem Kantor N.

Goldberg ergreifend vorgetragene El mole rachamim, worauf der Vorsitzende

des Vorstandes, Herr Louis Ladewig, in einer längeren herzlichen

Ansprache dem verewigten Rabbiner den innigsten Dank der verwaisten

Gemeinde nachrief. Nach einem weiteren Gesange des Synagogenchors sprachen

sodann die Rabbiner Dr. Winter - Dresden und Dr. Porges - Leipzig, dem

Beileid der von denselben vertretenen Gemeinden in zu Herzen gehenden

Worten Ausdruck gebend; der Erstgenannte zugleich auch namens des

Deutschen Rabbinerverbandes. Hierauf wurde unter Orgelklängen der Sarg

von den Mitgliedern des Vorstandes der Chebrah Kedoschah, deren

langjähriges Ehrenmitglied der Verstorbene gewesen, aus der Synagoge in

den Leichenwagen getragen und mit großem Gefolge nach dem Friedhofe

geführt, woselbst nach einem Gebete des Rabbiners Dr. Schwartz die

Beisetzung in der Ehrenreihe erfolgte. Das Andenken der Gerechten bleibt

ein Segen! - Dr. Jacob Mühlfelder wurde 1844 zu Bauerbach

(Sachsen-Meiningen) geboren, besuchte die Rabbinerschule zu Würzburg, das

Gymnasium zu Mainz, die Universitäten und gleichzeitig Rabbinerseminare

zu Breslau und Berlin und promovierte bei der philosophischen Fakultät

der Universität Halle. Seit 1884 amtierte Dr. Mühlfelder als Rabbiner

und Leiter der Religionsschule in Chemnitz. Allgemein in Erinnerung ist

wohl noch sein offener Brief an den Oberpfarrer Graue, welcher eine

herrliche, überzeugende Verteidigungsschrift des Judentums

darstellt." |

Der aus Bauerbach stammende

jüdische Landtagsabgeordnete Dr. Ledermann darf nicht über die Sonntagsheiligung

referieren (1905)

Anmerkung: Julius Ledermann (geb. 1858 in Bauerbach) war nach seinem

Jura-Studium ab 1887 Gerichtsassessor in Eisfeld, 1889 in

Rudolstadt, 1893 Amtsrichter in Steinach.

Von 1901 bis 1924 war er aufsichtsführender Amtsrichter in

Pößneck, 1904 Amtsgerichtsrat. Von

1903 bis 1909 war er Abgeordneter der höchstbesteuerten Grundbesitzer des

Wahlkreises Saalfeld-Sonneberg. Er war auch kommunalpolitisch tätig (1903

Mitglied des Gemeinderates in Pößneck).

Ledermann war Mitglied der Freisinnigen Volkspartei. 1924 trat er in den

Ruhestand. 1936 übersiedelte er nach Dresden, wo er 1939 starb.

Literatur: Ernest Hamburger: Juden im öffentlichen Leben Deutschlands.

Regierungsmitglieder, Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit

1848-1918. Tübingen 1968 S. 388-389.

Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 15. Dezember 1905: "Meiningen, 7. Dezember

(1905). Unser Landtag hat bereits im Jahre 1904 einen Antrag auf Abänderung

des Gesetzes von 1835, enthaltend Vorschriften über die Sonntagsheiligung,

angenommen. Als Referent des Gesetzgebungsausschusses, dem inzwischen eine

entsprechende Regierungsvorlage zugegangen ist, war der Abgeordnete Dr.

Ledermann - Pößneck ausersehen. Wie das 'Saalfelder Volksblatt'

berichtet, hat Dr. Ledermann aber auf das Referat verzichten müssen, weil

zwei Landtagskollegen die Ansicht äußerten, Abgeordneter Ledermann könne als

Jude nicht über das christliche Sonntagsgesetz referieren; die Pfarrer im

Lande könnten an dem Zustandekommen des Gesetzes auf diese Art Anstoß

nehmen!" Artikel

in "Der Gemeindebote" vom 15. Dezember 1905: "Meiningen, 7. Dezember

(1905). Unser Landtag hat bereits im Jahre 1904 einen Antrag auf Abänderung

des Gesetzes von 1835, enthaltend Vorschriften über die Sonntagsheiligung,

angenommen. Als Referent des Gesetzgebungsausschusses, dem inzwischen eine

entsprechende Regierungsvorlage zugegangen ist, war der Abgeordnete Dr.

Ledermann - Pößneck ausersehen. Wie das 'Saalfelder Volksblatt'

berichtet, hat Dr. Ledermann aber auf das Referat verzichten müssen, weil

zwei Landtagskollegen die Ansicht äußerten, Abgeordneter Ledermann könne als

Jude nicht über das christliche Sonntagsgesetz referieren; die Pfarrer im

Lande könnten an dem Zustandekommen des Gesetzes auf diese Art Anstoß

nehmen!" |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Verlobungsanzeige von Johanna Katz

und Hugo Eisemann (1921)

Anmerkung: Hugo Eisemann (geb. 1892) und Johanna geb. Eisemann (geb. 1895)

sind nach der Deportation in der NS-Zeit umgekommen.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten! Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten!

Johanna Katz - Hugo Eisemann

Verlobte

Egelsbach bei Frankfurt am Main

Bauerbach S.M.

Frankfurt am Main Lange Straße 3 und 60 ." |

Sonstiges

Über Friedrich Schillers jüdischen Freund Mattich in Bauerbach (Artikel von

1905 und 1922)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Mai 1905: "Zu den Schillertagen. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Mai 1905: "Zu den Schillertagen.

In den jüngst verflossenen, Schiller geweihten Tagen ist mehrfach auch

des Jubeljahres 1859 gedacht worden, als die Begeisterung, gesteigert

durch die politischen Verhältnisse, nicht minder hohe Wellen schlug als

heute. Auch damals flutete es in Zeitungen, Zeitschriften von

Schillerreden, Schillererinnerungen etc. Und damals lebten noch und

schrieben viele, denen der Dichter nicht nur der große lebensvolle Tote,

sondern noch ein Lebendiger war, denen aus der Jugend Tagen die

Erinnerung an ihn und die unmittelbare Wirkung seiner Persönlichkeit und

seiner Dichtungen herüberklang.

In einer Nummer der Gartenlaube von 1860 findet sich ein Artikel über

Schillers Aufenthalt in Bauerbach, dem wir folgende amüsante, für die

Leser dieses Blattes nicht uninteressante Einzelheit

entnehmen.

In Bauerbach waren zur Zeit schon Juden. Schiller, der aus

bekannten Gründen seinen Aufenthalt geheim hielt und äußerst einsam

lebte, hatte nur wenige Bewohner des Dorfes kennen gelernt. Nur mit einem Juden

Mattich kam er häufig zusammen, den er wegen seiner ziemlichen

Bildung und seines gesunden Mutterwitzes gern sag, und mit dem er

bisweilen das damals in Bauerbach beliebte Kartenspiel 'Sechs-Männchen'

spielte. Die Frau des Juden sag freilich den Umgang ihres Mannes mit dem

Unbekannten sehr ungern, ja sie machte ihm häufig darüber Vorwürfe.

'Was läufst Du zu dem Chattes (Lump)?' zankte sie. 'Geh' liebe Deinen

Massematten (Geschäften) nach.' Der brave Jude aber antwortete seinem

keifenden Weibe: 'Schwag' mer still! Ich was net, wie mer wird, wenn er

mich ruft. Ich muss folgen. Er ist ein braver, ein gescheiter Ma, und mehr

waß doch och nicht, was dahinter steckt.'

A.G." |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1922: "Eine Schiller-Reminiszenz. Als Schiller im Jahre 1783

auf dem der Frau von Wolzogen gehörigen Gute Bauerbach in Meiningen Gast

war, pflegte er, so erzählte der Meininger Archidiakonus Müller in

Meiningen in seiner Skizze 'Aus Schillers Asylzeit in Bauerbach' (in dem

soeben erschienenen Geschäftsbericht des Schwäbischen Schiller-Vereins

veröffentlicht), den Dorfjuden Mattich als Begleiter mitzunehmen. Abends

spielte er mit dem Verwalter Voigt Schach; noch häufiger aber mit Mattich,

den er wegen seiner braven Gesinnung, ziemlichen Bildung und besonders

wegen seines gesunden Mutterwitzes wohl leiden mochte, in den

Wintermonaten 'Sechs Männchen', ein hier noch beliebtes Kartenspiel und

in den Sommermonaten Kegel. Oft war Mattich von seinen Geschäftstouren

abends sehr ermüdet, dennoch folgte er stets dem Rufe des Dichters. Auf

den Spaziergängen muss es auch zu ernsten Gesprächen gekommen sein; der

Archidiakonus berichtet nämlich, Mattich habe erzählt, dass Schiller auf

diesen Spaziergängen heftig mit ihm disputiert hatte, namentlich über

Religionssachsen, über Judentum und Christentum, das letztere

verteidigend." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1922: "Eine Schiller-Reminiszenz. Als Schiller im Jahre 1783

auf dem der Frau von Wolzogen gehörigen Gute Bauerbach in Meiningen Gast

war, pflegte er, so erzählte der Meininger Archidiakonus Müller in

Meiningen in seiner Skizze 'Aus Schillers Asylzeit in Bauerbach' (in dem

soeben erschienenen Geschäftsbericht des Schwäbischen Schiller-Vereins

veröffentlicht), den Dorfjuden Mattich als Begleiter mitzunehmen. Abends

spielte er mit dem Verwalter Voigt Schach; noch häufiger aber mit Mattich,

den er wegen seiner braven Gesinnung, ziemlichen Bildung und besonders

wegen seines gesunden Mutterwitzes wohl leiden mochte, in den

Wintermonaten 'Sechs Männchen', ein hier noch beliebtes Kartenspiel und

in den Sommermonaten Kegel. Oft war Mattich von seinen Geschäftstouren

abends sehr ermüdet, dennoch folgte er stets dem Rufe des Dichters. Auf

den Spaziergängen muss es auch zu ernsten Gesprächen gekommen sein; der

Archidiakonus berichtet nämlich, Mattich habe erzählt, dass Schiller auf

diesen Spaziergängen heftig mit ihm disputiert hatte, namentlich über

Religionssachsen, über Judentum und Christentum, das letztere

verteidigend." |

Zur Geschichte der Synagoge

Im 18. Jahrhundert wurde ein Betsaal im

Bereich des sogenannten "Judenbaus" eingerichtet. Die Synagoge

ist unter Nr. 12 im unten abgebildeten historischen Plan von Bauerbach

eingetragen.

1824 wurde eine neue Synagoge eingeweiht. 1874 konnte das

50-jährige Jubiläum der Einweihung dieser Synagoge gefeiert werden. Viele

jüdische Gäste kamen nach Bauerbach zum Mitfeiern. In der Synagoge trat auch

der christliche Gesangverein auf. Diese Synagoge musste allerdings 1891 wegen

Baufälligkeit ("durch wiederholtes Ausbrechen des Schwammes unbrauchbar",

siehe Artikel unten) abgebrochen werden. Ein paar Jahre zuvor hatte die

jüdische Gemeinde noch Spenden für ihre "beschädigte Synagoge"

gesammelt.

Spende für die Synagoge in Bauerbach

(1884)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September

1884: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September

1884:

"Für die Wiederherstellung der beschädigten Synagoge in

Bauerbach.

Von Ungenannten 10 M." |

Nach Abbruch der seitherigen Synagoge wurde 1892 eine

neue Synagoge

mit einem Schulraum eingeweiht. Für einen Neubau hatte sich damals auch Lehrer

G. Holländer aus Berkach eingesetzt. Herzog Georg von Meiningen spendete für

die Errichtung des Neubaus. Die Einweihung der Synagoge war am 17./18.

Juni 1892 durch Landrabbiner Dr. Dessauer:

Zur Einweihung der Synagoge in Bauerbach

(1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli

1892: "Am Freitag den 17. vorigen Monats und am darauf folgenden

Sabbat fand in Bauerbach bei Meiningen die Einweihung der neu

erbauten Synagoge durch Herrn Landrabbiner Dr. Dessauer statt. So

geringzählig die Gemeinde ist, so ließ sie es sich doch, da in ihr noch

ziemlich religiöser Sinn herrscht, angelegen sein, ein ihren bescheidenen

Verhältnissen entsprechendes Gotteshaus zu beschaffen, nachdem die alte

Synagoge durch wiederholtes Ausbrechen des Schwammes unbrauchbar geworden

war. Um die Beschaffung der erforderlichen Mittel hat sich deren

derzeitiger Religionslehrer - Lehrer G. Holländer aus Berkach

- durch persönliche und schriftliche Verwendung vielfach verdient

gemacht. Auf ein diesbezügliches Bittgesuch spendete auch Seine Hoheit,

der regierende Herzog Georg von Meiningen 500 M. zu dem Baue. Der

derzeitige Vorsteher H. Mühlfelder hat, um die Förderung des

Baues zu bewirken, weder Zeit noch Mühe gescheut. Die Anordnung der

Weihefeier, respektive die dabei vorkommenden Gesänge leitete Lehrer

Holländer und verlief diese Feier unter zahlreicher Beteiligung von

nah und fern in herrlicher, würdiger Weise. Alle Ortsbewohner trugen

durch ihre Beteiligung zur Verherrlichung des Festes bei. Die beiden

Predigten des Herrn Landrabbiners Dr. Dessauer, der am Freitag Nachmittag

über das Gebet und am Sonnabend Morgen über das Gottvertrauen unter

passender Bezugnahme auf die herrschende Zeitströmung sprach, rissen alle

Zuhörer mit sich fort. An beiden Tagen war das Gotteshaus zum Erdrücken

voll. Besonders hervorzuheben ist die Sympathie, die Seine Hoheit, der am

Comosee (= Comer See) weilende regierende Herzog für die Kultusgemeinde

Bauerbach, sowie überhaupt für die Israeliten Meiningens durch

zweimaliges Depeschieren kundgab, sowie auch das diesbezügliche Schreiben

des Herrn Staatsministers Heim, worin er bedauert, nicht an der

Einweihung teilnehmen zu können. Möge allen denen, die zum guten Werke

in Wort und Tat beitrugen, der reichste himmlische Segen zuteil

werden!" Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli

1892: "Am Freitag den 17. vorigen Monats und am darauf folgenden

Sabbat fand in Bauerbach bei Meiningen die Einweihung der neu

erbauten Synagoge durch Herrn Landrabbiner Dr. Dessauer statt. So

geringzählig die Gemeinde ist, so ließ sie es sich doch, da in ihr noch

ziemlich religiöser Sinn herrscht, angelegen sein, ein ihren bescheidenen

Verhältnissen entsprechendes Gotteshaus zu beschaffen, nachdem die alte

Synagoge durch wiederholtes Ausbrechen des Schwammes unbrauchbar geworden

war. Um die Beschaffung der erforderlichen Mittel hat sich deren

derzeitiger Religionslehrer - Lehrer G. Holländer aus Berkach

- durch persönliche und schriftliche Verwendung vielfach verdient

gemacht. Auf ein diesbezügliches Bittgesuch spendete auch Seine Hoheit,

der regierende Herzog Georg von Meiningen 500 M. zu dem Baue. Der

derzeitige Vorsteher H. Mühlfelder hat, um die Förderung des

Baues zu bewirken, weder Zeit noch Mühe gescheut. Die Anordnung der

Weihefeier, respektive die dabei vorkommenden Gesänge leitete Lehrer

Holländer und verlief diese Feier unter zahlreicher Beteiligung von

nah und fern in herrlicher, würdiger Weise. Alle Ortsbewohner trugen

durch ihre Beteiligung zur Verherrlichung des Festes bei. Die beiden

Predigten des Herrn Landrabbiners Dr. Dessauer, der am Freitag Nachmittag

über das Gebet und am Sonnabend Morgen über das Gottvertrauen unter

passender Bezugnahme auf die herrschende Zeitströmung sprach, rissen alle

Zuhörer mit sich fort. An beiden Tagen war das Gotteshaus zum Erdrücken

voll. Besonders hervorzuheben ist die Sympathie, die Seine Hoheit, der am

Comosee (= Comer See) weilende regierende Herzog für die Kultusgemeinde

Bauerbach, sowie überhaupt für die Israeliten Meiningens durch

zweimaliges Depeschieren kundgab, sowie auch das diesbezügliche Schreiben

des Herrn Staatsministers Heim, worin er bedauert, nicht an der

Einweihung teilnehmen zu können. Möge allen denen, die zum guten Werke

in Wort und Tat beitrugen, der reichste himmlische Segen zuteil

werden!" |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juli 1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juli 1892:

Ähnlicher, etwas kürzerer Bericht wie in der Zeitschrift "Der

Israelit". |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni

1892: "Meiningen, 20. Juni (1892). Die israelitische Gemeinde

Bauerbach

sandte anlässlich der Einweihung ihrer Synagoge ein Huldigungs-Telegramm

an den Herzog von Meiningen und erhielt als Antwort folgende Depesche: 'Cadenabbia

bei Como, 18. Juni. Herzlichen Dank für freundliches Gedenken. Angesichts

der Versuche, der Verirrung des Antisemitismus auch bei uns Eingang zu

verschaffen, können die Israeliten Meiningens auf mich zählen.

Georg." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni

1892: "Meiningen, 20. Juni (1892). Die israelitische Gemeinde

Bauerbach

sandte anlässlich der Einweihung ihrer Synagoge ein Huldigungs-Telegramm

an den Herzog von Meiningen und erhielt als Antwort folgende Depesche: 'Cadenabbia

bei Como, 18. Juni. Herzlichen Dank für freundliches Gedenken. Angesichts

der Versuche, der Verirrung des Antisemitismus auch bei uns Eingang zu

verschaffen, können die Israeliten Meiningens auf mich zählen.

Georg." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juli 1892: "Meiningen, 4. Juli (1892). Um allen

Missdeutungen und von Antisemitenblättern geäußerten Zweifeln an der

Echtheit des Telegramms Seiner Hoheit des Herzogs von Meiningen an den

Landrabbiner Dr. Dessauer, den Antisemitismus betreffend, zu begegnen,

kann ich Ihnen genau den Wortlaut der Depeschen sowohl Seiner Hoheit als

des Landrabbiners wie der Gemeinde Huldigungsdepesche mitteilen. Der Herr

Landrabbiner Dr. Dessauer depeschierte: 'An Seine Hoheit den Herzog von

Meiningen in Villa Carlotta bei Cadenabbia. Landrabbiner und

Kultusgemeinde Bauerbach danken für höchstdessen Wohlwollen, gedenken

bei der Synagogenweihe Eurer Hoheit und höchstdessen Gemahlin in tiefster

Verehrung.' Darauf erhielt Herr Dr. Dessauer in Meiningen folgende

Rückantwort: 'Landrabbiner Meiningen. Cadenabbia, den 18. Juni.

Herzlichen Dank für Ihr und der israelitischen Gemeinde Bauerbachs

freundliches Gedenken. Angesichts der Versuche, der Verirrung des

Antisemitismus auch bei uns Eingang zu verschaffen, können die Israeliten

Meiningens auf mich zählen.'" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Juli 1892: "Meiningen, 4. Juli (1892). Um allen

Missdeutungen und von Antisemitenblättern geäußerten Zweifeln an der

Echtheit des Telegramms Seiner Hoheit des Herzogs von Meiningen an den

Landrabbiner Dr. Dessauer, den Antisemitismus betreffend, zu begegnen,

kann ich Ihnen genau den Wortlaut der Depeschen sowohl Seiner Hoheit als

des Landrabbiners wie der Gemeinde Huldigungsdepesche mitteilen. Der Herr

Landrabbiner Dr. Dessauer depeschierte: 'An Seine Hoheit den Herzog von

Meiningen in Villa Carlotta bei Cadenabbia. Landrabbiner und

Kultusgemeinde Bauerbach danken für höchstdessen Wohlwollen, gedenken

bei der Synagogenweihe Eurer Hoheit und höchstdessen Gemahlin in tiefster

Verehrung.' Darauf erhielt Herr Dr. Dessauer in Meiningen folgende

Rückantwort: 'Landrabbiner Meiningen. Cadenabbia, den 18. Juni.

Herzlichen Dank für Ihr und der israelitischen Gemeinde Bauerbachs

freundliches Gedenken. Angesichts der Versuche, der Verirrung des

Antisemitismus auch bei uns Eingang zu verschaffen, können die Israeliten

Meiningens auf mich zählen.'" |

Die Synagoge war nur etwa vier

Jahrzehnte Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens am Ort. Bereits in den

1920er-Jahren konnte kein regelmäßiger Gottesdienst mehr durchgeführt werden.

In der Synagoge wurden nur noch Andachten abgehalten. 1930 wurde das

Synagogengebäude mit Schulraum verkauft, wurde noch kurze Zeit aus Schulraum

verwendet, kam 1937 in Privatbesitz über und wird seitdem als

Wohnhaus verwendet.

Adresse/Standort der Synagoge:

Henneberger Straße 58 (bzw. Hauptstraße 58)

Fotos

Historischer Plan von

Bauerbach 1786/1828

(aus dem Besitz von Christoph Freiherr von Wolzogen;

heute im Deutschen Literaturarchiv Marbach) |

|

| |

Der "Grundriß

vom Dorfe Bauerbach mit seinen Gärten" wurde "gemessen und gezeichnet von C.

von Wolzogen 1786" und "berichtiget 1828". An der Straße "von Nordheim und

Bibra" ist das frühere Herrenhaus der Freiherrenfamilie von Wolzogen zu

sehen, dem nach Einzug der jüdischen Familien sogenannten "Judenbau". Mit

der Nr. 12 ist dort auch die Synagoge eingetragen. In der Legende sind die

Namen der jüdischen Familien zu finden. |

| |

|

|

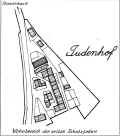

Plan des Judenhofes

und Plan des Ortes mit Eintragung

des Standortes der Synagoge und

einiger jüdischer Häuser

(Quelle: Nothnagel usw. s.Lit. 69.71) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Fotos der Reste des

ehemaligen "Judenbaus"

(Fotos von 1989/1992: Mechthild von Wolzogen) |

|

|

|

|

|

Die Fotos

zeigen die ver- bzw. umbauten Reste des originalen "Judenbaues" in

Bauerbach;

rechts der Teil, in dem einst die Familie des Jacob Mühlfelder wohnte; die

Fotos oben zeigen den Zustand 1989. |

| |

|

|

|

|

|

| Die Fotos in

der Mitte und rechts zeigen den Zustand 1992. |

| |

|

|

| |

|

|

Die ehemalige Synagoge von

1892 -

zum Wohnhaus umgebaut

(Quelle: Nothnagel usw. s.Lit.) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Dokumente |

|

|

Die Schutzgeldliste von

1814 (Berichtsjahr 1815,

Bauerbach, 20. Februar 1814,

Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, ZM 1322, Bl 3):

Originalliste (pdf-Datei);

Abschrift

der Liste (pdf-Datei).

Wie oben im Text, rechts als Bilddateien eingestellt |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Die Liste von 1825: Harding (Verwalter von Bauerbach):

Verzeichniß der

Resten in Bauerbach seit der

RechnungsFührung des Unterzeichneten.

Meiningen, 22. September 1825, Auszug,

Wolzogensches Familienarchiv:

Originalliste

(pdf-Datei),

Abschrift der Liste (pdf-Datei). |

|

|

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Hans Nothnagel (Hrsg.): Juden in Südthüringen -

geschützt und gejagt. Bd. 3: Juden in der ehemaligen Residenzstadt

Meiningen und deren Umfeld. Suhl 1999. S. 69- . |

| Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und

Thüringen. Berlin 1992. S. 260-261. |

| Israel Schwierz: Zeugnisse jüdischer Vergangenheit

in Thüringen. Eine Dokumentation - erstellt unter Mitarbeit von Johannes

Mötsch. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ( www.lzt.thueringen.de)

2007. Zum Download

der Dokumentation (interner Link). Zu Bauerbach S- 64-69. |

| Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des

Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. Band 8 Thüringen. Frankfurt 2003. S.

248. |

| Eike Küstner: Jüdische Kultur in Thüringen. Eine

Spurensuche. Sutton-Verlag. Erfurt 2012. ISBN 978-3-95400-083-8. S. 30-34. |

|

...der Bauerbacher Judengemeinde eine neue Unterstützung..." Aus dem

Briefwechsel des Generals Ludwig von Wolzogen mit Salomon und Amschel Mayer

von Rothschild. Transkription Christoph von Wolzogen. Frankfurt

2020 (als pdf-Datei eingestellt). |

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|