|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Niederbayern"

Straubing

(Kreisfreie Stadt, Niederbayern)

Straubing

(Kreisfreie Stadt, Niederbayern)

mit Deggendorf,

Landshut, Passau, Plattling, Vilshofen

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english

version)

In dem 1218 zur Stadt erhobenen und an der Kreuzung wichtiger Straßen gelegenen

Straubing bestand eine jüdische Gemeinde zunächst im Mittelalter. Spätestens

in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert lebten Juden in der Stadt, die den

bayerischen Herzögen (Herzogtum Bayern-Straubing, nach 1425 Bayern-München)

unterstanden. Mehrfach litt die Gemeinde schwer unter Verfolgungen. Im September

1338 erreichte die von Deggendorf ausgehende Verfolgungswelle auch

Straubing: die Juden der Stadt wurden verbrannt, worauf eine schwere

Feuersbrunst in der Stadt ausbrach. Der Herzog verzieh den Straubinger Bürgern

den Mord, überließ der Stadt das geraubte Judengut und befreite die Bürger

von den Schulden an Juden. Einige Jahre später lebten wieder einige Juden in

der Stadt, die - zumindest teilweise - bei der Verfolgung in der Pestzeit

1348/49 umgebracht wurden. An Einzelpersonen werden genannt: Michel von

Straubing 1328-35 in Regensburg, David von Straubing 1371 in Regensburg. An

Gelehrten der jüdischen Gemeinde werden Isaak ben Eljakim und Salomon von

Straubing genannt.

Nach der Verfolgung in der Pestzeit lebten seit 1366 wieder einige Juden

in der Stadt. Zwischen 1421 und 1426 waren es zwischen neun und 15

Familien, 1435 zwölf. Jüdische Häuser lagen insbesondere oder ausschließlich

in der im 15. Jahrhundert (1428, 1465) genannten Judengasse, ein Teil der

heutigen Rosengasse (südlich und unweit des Marktplatzes). Wie in anderen Städten

dieser Zeit lebten auch die Juden Straubings vor allem vom Geldhandel. Der

bedeutendste Geldhändler war der von den Herzögen mit Privilegien

ausgestattete Geldhändler Michel, der bis 1422 teilweise in Regensburg,

danach nur in Straubing lebte. 1435 wurden die Juden der Stadt vom Herzog

Albrecht III. gefangen gesetzt. Der Rat der Stadt hatte sich "über übermäßige

Belastungen durch die Juden" und über "sittliche Verfehlungen und

Fluchtgefahr" beschwert. Zwar kamen die Juden bald wieder frei, doch wurden

sie nach dem Regierungsantritt Herzog Albrechts von Bayern-München (1438) aus

der Stadt vertrieben (vermutlich 1442). Aufnahme fanden die Straubinger

Juden vermutlich in Landshut und

Regensburg, bis in diesen Städten auch die

Juden vertrieben wurden.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten jüdische

Personen wieder in der Stadt zuziehen. 1867 wurden 4 jüdische Einwohner gezählt,

1871 22, 1880 36, 1890 41. Es kam in der Stadt zur Entstehung der einzigen jüdischen

Gemeinde in Niederbayern im 19./20. Jahrhundert. Sie wurde 1897 unter dem

damaligen Vorsteher Bankier Salomon Lippmann gegründet. Damals wohnten 12 jüdische

Familien in der Stadt, zehn Jahre später waren es 24 Familien. 1897

wurde ein Betsaal eingerichtet; 1907 eine Synagoge erbaut (siehe unten), 1923

ein Friedhof

angelegt. Die Gemeinde wurde (offiziell erst seit 1927) vom Regensburger

Bezirksrabbiner betreut.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Unteroffizier

Heinrich Lippmann (geb. 16.12.1891 in Straubing, gef. 11.8.1914), Sigmund Frank

(geb. 15.5.1889 in Edelfingen, gef. 2.2.1915), Jakob Adler (geb. 28.4.1894 in

Karbach, gef. 22.6.1915), Gefreiter Hugo Springer (geb. 18.10.1892 in

Hüttenbach, gef. 24.10.1916) und Vizefeldwebel

Adolf Preuß (geb. 17.3.1898 in Straubing, gef. 30.9.1918). Ihre Namen stehen

auf einem Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges an der linken

Seitenwand der Synagoge in Straubing sowie auf dem Ehrenmal der Stadt für die

Gefallenen der Weltkriege und für die Opfer des Nationalsozialismus, das 1963

an der Straße "Am Kinseherberg" im "Straubinger Pulverturm"

eingeweiht wurde. Außerdem ist gefallen: Wilhelm Schwarzhaupt (gef. 29.4.1892

in Straubing, vor 1914 in Nürnberg wohnhaft, gef. 1.11.1914).

Um 1925, als zur jüdischen Gemeinde 102 Personen gehörten (0,42 % von

insgesamt etwa 24.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Max Loose,

David Bloch, Karl Schwarzhaupt, Moritz Wallenreich, Oskar Wachhaus. Als Lehrer

war Nathan Frank angestellt. Er erteilte vier jüdischen Kindern in der Religionsschule

der Gemeinde Religionsunterricht (1932: 15 Kinder). Zur jüdischen Gemeinde in

Straubing gehörten damals auch die in Landshut, Vilshofen,

Deggendorf,

Plattling (zusammen 82) sowie in Passau

(15) lebenden jüdischen Einwohner. Den in diesen Orten lebenden jüdischen

Kindern erteilte der Straubinger Lehrer Frank gleichfalls Religionsunterricht.

An jüdischen Vereinen gab es in Straubing: den 1908 gegründeten

Israelitischen Wohltätigkeitsverein "Chewra Kadischa" (67

Mitglieder, Ziele Unterstützung Hilfsbedürftiger, Bestattungswesen) und den

1909 gegründeten Israelitischen Frauenverein (69 Mitglieder, Ziele wie

beim Männerverein). 1932 lebten 115 jüdische Personen in Straubing. In

den dazugehörenden Städten waren es zusätzlich: 45 Personen in

Landshut, 48

in Passau, 21 in Vilshofen, 15 in

Deggendorf, 13 in Plattling. 1932 war

Gemeindevorsteher weiterhin Max Loose (vgl. unten Bericht zu seinem 65.

Geburtstag 1935), 2. Vorsitzender Otto Selz, Schatzmeister Karl Schwarzhaupt.

An jüdischen Geschäften/Gewerbebetrieben gab es in Straubing u.a. drei

Viehhandlungen, drei Textilgeschäfte, eine Hopfengroßhandlung, ein

Haushaltswarengeschäft, ein Kaufhaus und eine Kurzwarengroßhandlung.

1933 wurden 110 jüdische Einwohner

gezählt. Sofort nach der

nationalsozialistischen Machtübernahme trafen auch die Straubinger Juden

verschiedene Gewaltmaßnahmen. Im März 1933 wurde der Güterhändler Otto Selz

von SA-Leuten in einem Wald bei Weng (Kreis Landshut) ermordet. Acht Monate

später drangen Nationalsozialisten in das Landgut des Ermordeten ein, hissten

die Hakenkreuzfahne und verjagten den Verwalter und die Wirtschaftsleiterin. Im August 1933 wurde

Juden das Baden in der Donau verboten. Schwer traf die jüdischen

Geschäftsinhaber der nationalsozialistische Boykott, der durch die Partei

streng überwacht wurde. Mindestens 10 der jüdischen Einwohner konnten in den

folgenden Jahren auswandern, elf verzogen in andere Orte in Deutschland. Beim

Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört

(s.u.), ein jüdisches Schuhgeschäft wurde geplündert. Alle jüdischen

Männer und ein Teil der Frauen wurden verhaftet. Von den 30

Gemeindemitgliedern, die im April 1942 noch in Straubing lebten, wurden 21 nach

Piaski bei Lublin deportiert und ermordet, fünf im September 1942 und einer im Februar

1945 nach Theresienstadt deportiert.

Von den in Straubing geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", vgl. Gedenktafel in der Synagoge Straubing links): Else Ansbacher (1921), Frieda Ansbacher

geb. Stern (1896), Lilli

Ansbacher (1926), Max Ansbacher (1876), Theobald Auernhaimer (1920),

Jenny Baumblatt geb. Straus (1897), Julius Baumblatt (1893), Lore Baumblatt (1924), Sabina

Baumblatt (1926), Ernst Bloch (geb. ?), Irma Brasch geb. Silber (1908),

Moritz Dreyfus (1878), Karl

Epstein (geb. ?), Paula Epstein geb. Klau (1883), Antonie Firnbacher geb. Lang (1870),

Berta Firnbacher geb. Rau (1861), Salomon Firnbacher (1868), Flora (Frieda)

Frank geb. Klein (1876), Nathan Frank (1881), Sara Frank (1891), Dora (Doris, Dorle) Friedmann geb. Sommer (1906,

siehe Seite zu Staufen an der

Salzach), Herfried Gutmann

(1924), Martin Gutmann (1918), Regina Gutmann geb. Happ (1894), Reimar Gutmann

(1926), Recha Hellmann geb. Frank (1883), Martha Kirschbaum geb. Haimann

(1897), Frieda Kleefeld geb. Nass (1898), Hedwig Köhler geb. Katzenstein

(1882), Walter Köhler (1918), Ida Kronberger geb. Preuss (1897), Stefan

Künstler (1869), Karl Hans (Karlheinz) Leven (1928), Therese Lippmann geb.

Schwarzhaupt (1863), Wigand (Weigand) Löb (1885),

Emil Löwenthal (1896), Selma

Löwenthal geb. Firnbacher (1900), Sofie Löwenthal (geb. ?), Uri Löwenthal

(1939), Edith Löwy (1904), Ella Löwy (1908), Hedwig Löwy geb. Eben (1882),

Herbert Löwy (geb. ?), Julie Loose geb. Kronenberger (1873), Amalie (Malchen) Lorch geb.

Firnbacher (1889), Amalie Luchs geb. Luchs (1873), Frieda Marcus geb. Schowe

(1883), Hugo Marcus (1885), Karl May (geb. ?), Sylvia May (geb. ?), Karola

Mirsberger geb. Adler (1899, vgl. Informationsblatt),

Nanette

Pfeiffer geb. Löwensteiner (1868), Dr. Siegfried Pfeiffer (1896), Albert Joseph

Salomon (1887), Frieda Sämann (geb. ?), Kurt

Martin Schlesinger (1899), Ernst Schnurmann (1900), Sofie

Schwartz (geb. ?), Emma Schwarzhaupt geb. Mandelbaum (1875),

Karl Schwarzhaupt (1866), Sidonie Seligmann (1881), Otto Selz (1885), Recha

(Reya) Selz geb. Springer (1889),

Sophie Selz geb. Springer (1901), Rosita Silbermann geb. Schwarzhaupt (1889),

Isidor Spiegel (geb. ?), Heinrich Springer (1886), Otto Stein (1877), Adolf

Strauss (1881), Elisabeth (Else) Strauss (1914), Karolina (Lina) Strauss geb.

Gerstner (1883), Hugo Weinschenk (1908). Von den in Straubing geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", vgl. Gedenktafel in der Synagoge Straubing links): Else Ansbacher (1921), Frieda Ansbacher

geb. Stern (1896), Lilli

Ansbacher (1926), Max Ansbacher (1876), Theobald Auernhaimer (1920),

Jenny Baumblatt geb. Straus (1897), Julius Baumblatt (1893), Lore Baumblatt (1924), Sabina

Baumblatt (1926), Ernst Bloch (geb. ?), Irma Brasch geb. Silber (1908),

Moritz Dreyfus (1878), Karl

Epstein (geb. ?), Paula Epstein geb. Klau (1883), Antonie Firnbacher geb. Lang (1870),

Berta Firnbacher geb. Rau (1861), Salomon Firnbacher (1868), Flora (Frieda)

Frank geb. Klein (1876), Nathan Frank (1881), Sara Frank (1891), Dora (Doris, Dorle) Friedmann geb. Sommer (1906,

siehe Seite zu Staufen an der

Salzach), Herfried Gutmann

(1924), Martin Gutmann (1918), Regina Gutmann geb. Happ (1894), Reimar Gutmann

(1926), Recha Hellmann geb. Frank (1883), Martha Kirschbaum geb. Haimann

(1897), Frieda Kleefeld geb. Nass (1898), Hedwig Köhler geb. Katzenstein

(1882), Walter Köhler (1918), Ida Kronberger geb. Preuss (1897), Stefan

Künstler (1869), Karl Hans (Karlheinz) Leven (1928), Therese Lippmann geb.

Schwarzhaupt (1863), Wigand (Weigand) Löb (1885),

Emil Löwenthal (1896), Selma

Löwenthal geb. Firnbacher (1900), Sofie Löwenthal (geb. ?), Uri Löwenthal

(1939), Edith Löwy (1904), Ella Löwy (1908), Hedwig Löwy geb. Eben (1882),

Herbert Löwy (geb. ?), Julie Loose geb. Kronenberger (1873), Amalie (Malchen) Lorch geb.

Firnbacher (1889), Amalie Luchs geb. Luchs (1873), Frieda Marcus geb. Schowe

(1883), Hugo Marcus (1885), Karl May (geb. ?), Sylvia May (geb. ?), Karola

Mirsberger geb. Adler (1899, vgl. Informationsblatt),

Nanette

Pfeiffer geb. Löwensteiner (1868), Dr. Siegfried Pfeiffer (1896), Albert Joseph

Salomon (1887), Frieda Sämann (geb. ?), Kurt

Martin Schlesinger (1899), Ernst Schnurmann (1900), Sofie

Schwartz (geb. ?), Emma Schwarzhaupt geb. Mandelbaum (1875),

Karl Schwarzhaupt (1866), Sidonie Seligmann (1881), Otto Selz (1885), Recha

(Reya) Selz geb. Springer (1889),

Sophie Selz geb. Springer (1901), Rosita Silbermann geb. Schwarzhaupt (1889),

Isidor Spiegel (geb. ?), Heinrich Springer (1886), Otto Stein (1877), Adolf

Strauss (1881), Elisabeth (Else) Strauss (1914), Karolina (Lina) Strauss geb.

Gerstner (1883), Hugo Weinschenk (1908).

Die kursiv markierten Personen stehen nicht auf der Gedenktafel in

Straubing. |

Stolpersteine:

seit 2008 wurden in Straubing durch Gunter Demnig

"Stolpersteine" für Personen verlegt, die in der NS-Zeit

deportiert und ermordet wurden. Es wurden seitdem

"Stolpersteine" für folgende jüdische Personen verlegt: in der

Wittelsbacherstraße 11 für Lore Baumblatt (1924). Jenny Baumblatt geb.

Strauss (1897), Julius Baumblatt (1893), Sabina Baumblatt (1928), Flora

Frank geb. Klein (1876), Nathan Frank (1881), Sara Frank (1891), in der

Wittelsbacherstraße 12 für Julie Loose geb. Kronenberger (1873), in der

Bahnhofstraße 11 für Nanette Pfeiffer geb. Löwensteiner (1868), Dr.

Siegfried Pfeiffer (1898), in der Oberen Bachstraße 12 für Emma

Schwarzhaupt geb. Mandelbaum (1875), Karl Schwarzhaupt (1866), in der

Oberen Bachstraße 14 für Otto Selz (1885, gilt als erstes jüdisches

Todesopfer der NS-Zeit in Deutschland; erschossen am 15. März 1933),

Recha Selz geb. Springer (1889), Sofie Selz geb. Springer (1901) und

Heinrich Springer (1886).

Vgl. Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Straubing |

Nach

1945: Nach Kriegsende kehrten drei Mitglieder der ehemaligen jüdischen

Gemeinde nach Straubing zurück. Im Februar 1946 gründeten Überlebende von Konzentrationslager,

die sich in Straubing zusammengefunden hatten, eine neue jüdische Gemeinde.

Nach Gründung des Staates Israel 1948 verließ ein Teil Straubing. Dennoch

blieb die Gemeinde bestehen. 1976 lebten 126 jüdische Personen in

Straubing. Zwanzig Jahre später (2006) lebten 950 jüdische Personen in

der Stadt als Folge der Zuwanderung von Emigranten aus den Ländern der

ehemaligen Sowjetunion. Straubing bildet das Zentrum der in Niederbayern

lebenden jüdischen Personen (insgesamt 2006 etwa 1.400 Personen; vgl.

Presseartikel von 2010 unten).

Zur Geschichte der Juden in den Filialorten der jüdischen Gemeinde Straubing:

| Deggendorf:

Siehe Unterseite zu Deggendorf

(interner Link). |

| Landshut:

Siehe Unterseite zu Landshut (interner

Link). |

| Passau:

siehe Unterseite zu Passau (interner

Link). |

| Plattling: In der Stadt sind

seit der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts einige Juden zugezogen, ohne dass es zur Gründung einer

selbständigen jüdischen Gemeinde kam: 1910 13 Personen, 1925 13, 1933 11.

März 1938 keine jüdischen Einwohner mehr.

Aus beziehungsweise in Plattling sind in der NS-Zeit umgekommen: die in

Plattling lebenden Angehörigen der Familie Kohn: Eugenie Kohn (1881), Oskar

Kohn (1881), Paul Kohn (1906), dazu zahlreiche Personen, die 1944/45 in dem

Außenkommando Plattling des Lagers Flossenbürg auf Grund der

katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen gestorben sind.

Gedenkstein für die

Opfer der NS-Zeit aus Plattling vor dem kommunalen Friedhof in

Plattling

(Fotos: Hubert Joachim, www.weltkriegsopfer.de) |

|

|

|

| Vilshofen. In Vilshofen

lebten bereits im 14./15. Jahrhundert einige Juden (1331-32 und 1336 genannt).

1337 oder 1338 traf die von Deggendorf ausgehende Verfolgung auch die Juden

in Vilshofen. 1392 werden in Passau nach Vilshofen genannte Juden erwähnt.

In Vilshofen selbst wird erst 1425 wieder ein Jude genannt (Germania Judaica

II,2 S. 856; III,2 S. 1541).

In der Stadt sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Juden

zugezogen, ohne dass es zur Gründung eines selbständigen jüdischen

Gemeinde kam. Die Vilshofener Juden waren der Gemeinde in Straubing

angeschlossen. Zahlen: 1910 23 jüdische Einwohner, 1925 21, 1933 23, 1938

12. Beim Novemberpogrom 1938 wurden die Schaufenster der jüdischen

Läden eingeworfen, die noch in Vilshofen lebenden Juden wurden aus ihren

Häusern geholt und in das Gefängnis von Passau gebracht. Bis 1940 waren

von den 1933 hier wohnten Personen 16 ausgewandert, sechs zogen in andere

deutsche Ort (München, Nürnberg). |

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1908

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1908: "In

unserer Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und

Schächters per 1. Januar 1909 neu zu besetzen. Grundgehalt Mark

1.500.-, Mindesteinkommen für wöchentlich einmaligen Religionsunterricht

in Passau und Landshut, Schächtgebühren etc. Mark 1000.- Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1908: "In

unserer Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und

Schächters per 1. Januar 1909 neu zu besetzen. Grundgehalt Mark

1.500.-, Mindesteinkommen für wöchentlich einmaligen Religionsunterricht

in Passau und Landshut, Schächtgebühren etc. Mark 1000.-

Es wird auf eine stimmbegabte Kraft reflektiert.

Seminaristisch gebildete Lehrer, die ihre staatliche Anstellungsprüfung

mit Erfolg gemacht haben, wollen sich bis längstens 15. November dieses

Jahres unter Vorlage ihrer Zeugnis-Abschriften melden.

Straubing, 21. Oktober 1908. S. Lippmann. I. Vorstand." |

Berichte zu einzelnen Personen in der Gemeinde

Zum Tod von Luise Niederheimer (1911)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1911:

"Straubing, 12. Juni (1911). Am Erew Schawuoth (Vortag

vor dem Wochenfest, d.i. 1. Juni 1911) verschied hier, wo sie

die letzten Jahre bei ihrer Tochter verbrachte, Frau Luise

Niederheimer,

Gattin des vor einigen Jahren verstorbenen Moritz Niederheimer, der über

30 Jahre Vorstand der jüdischen Kultusgemeinde in Roth am Sand war. Um

der teuren Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, waren viele Freunde

und Bekannte aus nah und fern erschienen, und kein Auge blieb trocken, als

Herr Rabbiner Kohn aus Ansbach und Herr Lehrer Adler aus

Roth am Sand in

ergreifenden Worten die herrlichen Tugenden dieser frommen Frau

schilderten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1911:

"Straubing, 12. Juni (1911). Am Erew Schawuoth (Vortag

vor dem Wochenfest, d.i. 1. Juni 1911) verschied hier, wo sie

die letzten Jahre bei ihrer Tochter verbrachte, Frau Luise

Niederheimer,

Gattin des vor einigen Jahren verstorbenen Moritz Niederheimer, der über

30 Jahre Vorstand der jüdischen Kultusgemeinde in Roth am Sand war. Um

der teuren Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, waren viele Freunde

und Bekannte aus nah und fern erschienen, und kein Auge blieb trocken, als

Herr Rabbiner Kohn aus Ansbach und Herr Lehrer Adler aus

Roth am Sand in

ergreifenden Worten die herrlichen Tugenden dieser frommen Frau

schilderten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Heinrich Lippmann aus Straubing - erster jüdischer Gefallener aus Bayern im

Ersten Weltkrieg (1914)

Im Ersten Weltkrieg fiel am 12. August

1914 aus der jüdischen Gemeinde Straubing Heinrich Lippmann, Sohn des genannten

Bankiers Salomon Lippmann. Er war der erste jüdische Gefallene aus Bayern im

Ersten Weltkrieg (siehe Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 4. September 1914). Im Ersten Weltkrieg fiel am 12. August

1914 aus der jüdischen Gemeinde Straubing Heinrich Lippmann, Sohn des genannten

Bankiers Salomon Lippmann. Er war der erste jüdische Gefallene aus Bayern im

Ersten Weltkrieg (siehe Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 4. September 1914). |

65. Geburtstag des Gemeindevorstehers Kommerzienrat Max

Loose (1935)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1935: "Straubing. Am 10. Juni beging der Vorstand unserer

Gemeinde, Herr Kommerzienrat Max Loose, seinen 65. Geburtstag. Er hat sich

nicht nur um die Leitung unserer Gemeinde große Verdienste erworben,

sondern gehörte auch lange Zeit zu den geschätzten Mitarbeitern

zahlreicher Körperschaften und Vereinigungen, in denen er an führender

Stelle Ersprießliches leistete. Seine Verdienste fanden durch

verschiedene Auszeichnungen die gebührende Anerkennung. Möge es ihm

vergönnt sein, seine segensreiche Tätigkeit in unserer Gemeinde noch

viele Jahre fortzusetzen." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1935: "Straubing. Am 10. Juni beging der Vorstand unserer

Gemeinde, Herr Kommerzienrat Max Loose, seinen 65. Geburtstag. Er hat sich

nicht nur um die Leitung unserer Gemeinde große Verdienste erworben,

sondern gehörte auch lange Zeit zu den geschätzten Mitarbeitern

zahlreicher Körperschaften und Vereinigungen, in denen er an führender

Stelle Ersprießliches leistete. Seine Verdienste fanden durch

verschiedene Auszeichnungen die gebührende Anerkennung. Möge es ihm

vergönnt sein, seine segensreiche Tätigkeit in unserer Gemeinde noch

viele Jahre fortzusetzen." |

Zum Tod von Hulda Wollenreich (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1935: "Straubing

a.D., 7. Juli (1935). Unsere Gemeinde hat einen schweren Verlust erlitten.

Frau Hulda Wollenreich - seligen Angedenkens -, Vorsteherin des

Frauenvereins, wurde uns nach kurzer Krankheit entrissen. Mit ihr ist eine

wahre wackere Frau dahingegangen, die sich durch ihr Wirken auf dem

Gebiete der Wohltätigkeit die Wertschätzung und Achtung aller, die sie

kannten, erworben hat. Bei der am Erew Schabbat Kodesch Korach

(Freitag von Schabbat mit der Toralesung Korach, d.i. 4. Mose 16,1

- 18,32, d.h. am Freitag, 5. Juli 1935) stattgehabten Beisetzung,

an der sich außer der Gemeinde auch viele Andersgläubige beteiligten,

kam die Anerkennung ihrer Verdienste so recht zum Ausdruck. Lehrer Frank

zeichnete am Grabe ein Bild der Dahingeschiedenen. Herr Lehrer Sulzbacher,

Biebrich, äußerte die Gefühle des

Schmerzes der Familie und nahm in ihrem Namen in bewegten Worten Abschied

von der Entschlafenen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1935: "Straubing

a.D., 7. Juli (1935). Unsere Gemeinde hat einen schweren Verlust erlitten.

Frau Hulda Wollenreich - seligen Angedenkens -, Vorsteherin des

Frauenvereins, wurde uns nach kurzer Krankheit entrissen. Mit ihr ist eine

wahre wackere Frau dahingegangen, die sich durch ihr Wirken auf dem

Gebiete der Wohltätigkeit die Wertschätzung und Achtung aller, die sie

kannten, erworben hat. Bei der am Erew Schabbat Kodesch Korach

(Freitag von Schabbat mit der Toralesung Korach, d.i. 4. Mose 16,1

- 18,32, d.h. am Freitag, 5. Juli 1935) stattgehabten Beisetzung,

an der sich außer der Gemeinde auch viele Andersgläubige beteiligten,

kam die Anerkennung ihrer Verdienste so recht zum Ausdruck. Lehrer Frank

zeichnete am Grabe ein Bild der Dahingeschiedenen. Herr Lehrer Sulzbacher,

Biebrich, äußerte die Gefühle des

Schmerzes der Familie und nahm in ihrem Namen in bewegten Worten Abschied

von der Entschlafenen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Dokument aus dem Ersten Weltkrieg

(erhalten von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

|

|

|

| Feldpostkarte, verschickt am 8.

April 1915 aus Wassertrüdingen von Unteroffizier

Fritz

Prager an seinen Bruder Herrn Rechtsanwalt Alfons Prager in

Straubing (siehe unten). |

Anzeigen und

Dokumente jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

Postkarte

von Emanuel Schwarzhaupt aus Straubing an die

Herren Wernecker & Farnbacher in Augsburg (1883) |

|

|

|

Die Postkarte von Emanuel Schwarzhaupt aus Straubing

wurde an die Herren Wernecker & Farnbacher in Augsburg versandt am 23.

März 1883: Der rückseitige Text lautet:

"Schon vor 8 Tagen bestellte von Ihnen laut Postkarte

200 Gebetbücher und 50 Stück Löffel, die Sie gleich

direkt in unserem Auftrag und für unsere Rechnung an

Herrn David Hoffmann in Vilshofen senden sollten.

Da bis heute noch ohne Ihre Versandanzeige darüber bin,

so ersuche ich Sie um Ihre sofortigen gefl. Nachrichten.

Straubing 23.3.83 - Hochachtungsvoll Emanuel Schwarzhaupt." |

| |

|

|

Dokument

von Emanuel Schwarzhaupt

(Kaufhaus Emanuel Schwarzhaupt am Ludwigsplatz, 1884) |

|

|

|

Es handelt sich um eine Postkarte geschäftlicher Art,

gesandt von Emanuel Schwarzhaupt nach Augsburg am 28. März 1883. Emanuel Schwarzhaupt

verschickte diese Postkarte bereits 1883 an die Herren Wernecker und Farnbacher in Augsburg,

was darauf schließen lässt, dass er schon zu diesem Zeitpunkt geschäftlich aktiv in Straubing war.

1887 erwarb er ein Haus am Ludwigsplatz in Straubing und eröffnete dort eine Filiale seines Regensburger Unternehmens für

Mode, Manufakturwaren, Weißwaren und Damenkonfektion, das Kaufhaus Emanuel Schwarzhaupt am Ludwigsplatz. Emanuel

Schwarzhaupt (geb. am 19. Juni 1832 in Forth,

gest. 3. März 1905 in Regensburg) war verheiratet mit Babette geb.

Springer (geb. 24. März 1840 in Hüttenbach,

gest. 5. April 1905 in Regensburg).

Nach zunehmenden Repressalien gegenüber dem Geschäft in der NS-Zeit übernahm 1938

der Münchner Kaufmann Ludwig Hafner den Warenbestand und Geschäftsbetrieb:

vgl. http://www.modehaus-hafner.de/files/hafner_beilage_modeblatt2.pdf

Karl Schwarzhaupt (geb. 30. April 1866 in Regensburg), ein Sohn von Emanuel Schwarzhaupt und späterer Eigentümer des Geschäfts und seine Frau

Emma geb. Mandelbaum (geb. 2. Februar 1875 in München) wurden in das Ghetto Theresienstadt

deportiert, wo beide umgekommen sind (Karl Schwarzhaupt im Alter von 77 Jahren am 20. Februar

1943; Emma Schwarzhaupt im Alter von 69 Jahren am 8. März 1944.

Quellen; http://www.modehaus-hafner.de/files/hafner_beilage_modeblatt2.pdf

- Seite 2

http://wir-sind-straubing.de/files/prospekt_synagoge_kopie_2.pdf

- Seite 6

http://www.ancestry.de/genealogy/records/karl-schwarzhaupt_158128305?geo_a=r&o_iid=41023&o_lid=41023&o_sch=Web+Property

|

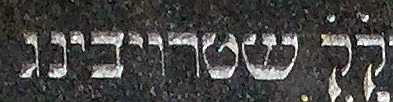

Anzeige der Frau von Lehrer Stern

(1900)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1900:

"Ein Mädchen

gesucht, das kochen kann und Hausarbeit neben zwei Mädchen übernimmt.

Perfekte Köchin nicht notwendig, kann sich ausbilden.

Frau Lehrer Stern, Straubing." |

| |

| |

| Dokument des

Kleider-, Konfektions- und Kurzwarengeschäftes Sallinger (1914) |

Der

Brief / Briefumschlag von Arndt Sallinger wurde versandt am 16. Januar 1914 nach Kreischa

(Sachsen). Arndt Sallinger war damals Inhaber eines Kleider-,

Konfektion– und Kurzwarengeschäftes in Straubing am Ludwigsplatz, später

das "Vereinigte Kaufhaus AG Arndt Sallinger". Der

Brief / Briefumschlag von Arndt Sallinger wurde versandt am 16. Januar 1914 nach Kreischa

(Sachsen). Arndt Sallinger war damals Inhaber eines Kleider-,

Konfektion– und Kurzwarengeschäftes in Straubing am Ludwigsplatz, später

das "Vereinigte Kaufhaus AG Arndt Sallinger".

Quelle: A. Unterholzner: Straubinger Juden – Jüdische Straubinger S. 116.

|

| |

| Dokument des

Bankgeschäftes Salo Kohn & Co. (1918) |

Briefumschlag

eines Brief des Bankgeschäftes Salo Kohn & Co. in Straubing,

verschickt am 15. April 1918 nach München Briefumschlag

eines Brief des Bankgeschäftes Salo Kohn & Co. in Straubing,

verschickt am 15. April 1918 nach München

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,

Kirchheim/Ries). |

Brief aus Straubing an Frieda Seligmann in München

(1913)

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,

Kirchheim/Ries)

Der

Einschreibe-Brief aus Straubing wurde am 3. Februar 1913 an Frieda Seligmann in München

verschickt. Frieda Seligmann wurde geboren am 10. April 1855 in Sulzbach als Frieda Rebekka Mandelbaum.

Ihre Eltern waren Josef Mandelbaum und Babette geb. Hönigsberger.

Am 1. Januar 1873 heiratete Frieda Mandelbaum den Salomon Seligmann in Straubing.

Die beiden hatten drei Kinder, die alle in Straubing geboren sind: Fanny

Seligmann (geb. 27. Oktober 1876), Max Seligmann (geb. 9. Juli

1878) und und Sidonie Seligmann (geb. 12. Januar 1881). Der

Einschreibe-Brief aus Straubing wurde am 3. Februar 1913 an Frieda Seligmann in München

verschickt. Frieda Seligmann wurde geboren am 10. April 1855 in Sulzbach als Frieda Rebekka Mandelbaum.

Ihre Eltern waren Josef Mandelbaum und Babette geb. Hönigsberger.

Am 1. Januar 1873 heiratete Frieda Mandelbaum den Salomon Seligmann in Straubing.

Die beiden hatten drei Kinder, die alle in Straubing geboren sind: Fanny

Seligmann (geb. 27. Oktober 1876), Max Seligmann (geb. 9. Juli

1878) und und Sidonie Seligmann (geb. 12. Januar 1881).

Salomon Seligmann starb am 23. Mai 1904 in Straubing. Frieda Seligmann ist am 3. Januar 1913 von Straubing, Theresienplatz 403 nach München in die Giselastrasse 31/0 gezogen und wohnte ab

dem 21. Dezember 1914 in der Kaulbachstrasse 69 bei Sohn Max Seligmann.

Sie starb am 1. Februar 1942 in München. Sidonie Seligmann wurde am 17. Juni 1942 im Transport II/16 von München

in das Ghetto Theresienstadt deportiert und am 23. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet.

Quellen: https://secure.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php?SourceId=20535&MaxPageDocs=25&start_doc=3426

https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=3062003 |

Ansichtskarte vom Ludwigsplatz mit dem Kleidergeschäft

Ignaz Kohn (1913)

Geschäftskuvert der Firma Julius Rosenthal, Inhaber

Max Loose (1914)

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

Der

Brief, dessen Kuvert erhalten ist (Geschäftskuvert der Fa. Julius Rosenthal - Inhaber: Max

Loose), wurde versandt am 20. März 1914 nach Kreischa (heute: Kreis

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Der

Brief, dessen Kuvert erhalten ist (Geschäftskuvert der Fa. Julius Rosenthal - Inhaber: Max

Loose), wurde versandt am 20. März 1914 nach Kreischa (heute: Kreis

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge).

Max Loose war verheiratet mit Julie Loose geb. Kronenberger (Tochter von Simon und Fanny Kronenberger aus

Saarlouis). ist geboren am 19. März 1873.

Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Franz und Fanny. 1907 zog die Familie nach Straubing, wo sie das

Manufaktur-, Kurz-, Modewaren- und Konfektionsgeschäft von Julius Rosenthaler am Ludwigsplatz 21 übernahm. Max Loose starb am 1. Juli 1936. Seine Frau Julie verkaufte daraufhin das Gebäude und schloss das Geschäft

zum Jahresende 1936 und verzog nach München. Am 29. Juli 1942 wurde Julie Loose nach Theresienstadt deportiert und kam dort am 7. April 1944 zu Tode.

Franz Loose und Fanny Loose verheiratete Frank glückte noch die Emigration in die USA.

Max Loose war 1932 zur Zeit des 25-jährigen Jubiläums der Synagoge der erste Kultusvorstand der Gemeinde und am 10. Juni 1935, seinem 65. Geburtstag,

war er immer noch der Vorsteher der Gemeinde.

Quellen: http://www.wir-sind-straubing.de/files/stolpersteine_kopie_2.pdf

http://www.hohenemsgenealogie.at/gen/getperson.php?personID=I27227&tree=Hohenems |

Geburtsanzeige für einen Sohn von Zahnarzt Dr.

Friedrich Gutmann und Regina geb. Happ (1924)

Anmerkung: angezeigt wird die Geburt von Herfried Gutmann, geb. 28. Januar

1924 in Regensburg, der später in Groß Breesen und Berlin lebte. Er ist am 15.

März 1945 im KZ Mauthausen umgekommen. Auch seine Mutter Regina Gutmann geb.

Happ (geb. 1894 in Pleschen, Posen) ist umgekommen (1944 KZ

Bergen-Belsen)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

Central-Vereins)

vom 7. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

Central-Vereins)

vom 7. Februar 1924:

"Die Geburt eines Sohnes zeigen an

Dr.

Friedrich Gutmann, Zahnarzt und Frau Regina geb. Happ.

Straubing, 28.

Januar 1924, zurzeit Regensburg, Sedanstrasse 14. Hofrat Dr. Doerflers

Privatkilink". |

Hochzeitsanzeige für Max Levite und Irma geb.

Schwarzhaupt (1924)

Anmerkung: Irma geb. Schwarzhaupt war eine am 10. Mai 1902 geborene Tochter

des oben genannten Karl Schwarzhaupt und seiner Frau Emma geb. Mandelbaum. Irma

starb bereits am 25. April 1932 in Straubing. Max und Irma Levite hatten zwei

Kinder. Max Levite konnte in die USA emigrieren und verstarb am 29. August 1983

in New York, N.Y. / USA.

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

Central-Vereins)

vom 14. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

Central-Vereins)

vom 14. Februar 1924:

"Max Levite - Irma Levite geb. Schwarzhaupt.

Vermählte. Straubing.

Trauung: 18. Februar 1924. München, Hotel Vier

Jahreszeiten". |

Geschäftliche Postkarte von Rechtsanwalt Alfons Prager

(1924)

(Karte aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

|

|

|

Die geschäftliche Postkarte von

Rechtsanwalt Alfons Prager wurde versandt am 25. Januar 1924 an

Eduard Amerseder in Kuföd Post Eichendorf bei Landau (heute: Markt

Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau, Ortsteil Kuföd).

Alfons Prager (geb. 1875 in Straubing) war seit 1913 verheiratet mit der katholischen Näherin und Musiklehrerin

Aloysia geb. Hafner. Das Ehepaar hatte zwei Kinder. 1898 ließ er

sich als Rechtsanwalt in Straubing nieder. In der NS-Zeit war er vom 10.

bis 18. November in "Schutzhaft" im Gerichtsgefängnis Straubing.

Am 30. November 1938 verlor Alfons Prager seine Zulassung als Rechtsanwalt.

Alfons Prager war Patriot und ein sehr heimatverbundener Mensch. Auf Grund eines Augenleidens nicht zum Frontdienst fähig, meldete er sich zwischen 1916 und 1920 freiwillig als

unbezahlter rechtskundiger Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung Straubing.

Im Juli 1945 unter der US-Militärregierung erhielt Alfons Prager seine Zulassung als Rechtsanwalt zurück.

Erst 1958 beendete Alfons Prager 83-jährig seine aktive Anwaltstätigkeit.

Am 20. Oktober 1958 starb er hochgeachtet in Straubing.

Sein Überleben hat Alfons Prager ebenso wie Dr. David Forchheimer

vermutlich seiner sogenannten "Mischehe" zu verdanken. Alfons Prager war Vorstand des Bayerischen Waldvereins - Sektion Straubing. Bereits Ende des Jahres 1921 wurde auf

seine Initiative der Gipfel des Pröllers angekauft. In den Zeiten des Nationalsozialismus mundtot gemacht stellte sich Alfons Prager

nach Ende des 2. Weltkriegs bei der Wiederbegründung einer örtlichen Bayernwald - Sektion wieder zur Verfügung. Auch die Neugründung

des Hauptvereins ging von Alfons Prager aus. Damals wurde Alfons Prager der Ehrenvorsitz des Vereins zugesprochen.

Der Sohn Erwin Prager (1915-1987) war als freier Journalist tätig. 1958 gründete er den "Südbayerischen Zeitungsdienst, Straubing",

später umbenannt in "Münchner Zeitungsdienst". Sein einziges Buch "Zuckerwatt" enthält Mundart-Gedichte zum Straubinger Gäubodenvolksfest.

Quellen: http://www.straubing.de/de/kultur-sport-und-freizeit/kultur/stadtarchiv/100_erwinprager.php

http://www.synagogenprojekt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:straubing&catid=50:gemeinden-in-schlaglichtern&Itemid=56

http://www.bayerischer-waldverein-sektion-straubing.de/sektionsgeschichte.html

|

Geschäftskarten von August Silber, Geschäft für Haus-

und Küchengeräte usw. (1926 / 1934)

(Karten aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

|

|

|

Die Geschäftskarte

(links/Mitte) von August Silber, Geschäft für Haus- und Küchengeräte, Glas und

Porzellan, Galanterie und Spielwaren, wurde von Straubing nach Schwabach am

7. November 1934 verschickt. Das Geschäft befand sich am Ludwigsplatz in

Straubing. Der Inhalt ist geschäftlich: August Silber bittet darin um ein

Angebot in Schwalbenseife. Die Briefmarke ist entwertet mit einem

"Bahnpoststempel - Passau - Regensburg - Zug 451"

Vgl. http://www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/DE_BY_JU_rsr.pdf:

Verzeichnis der jüdischen Gewerbebetriebe, Ärzte und Rechtsanwälte in

Regensburg und Straubing um 1935 S. 6.

Die Geschäftskarte (rechts) wurde von Straubing nach Amberg

am 8. September 1926 versandt. Sie unterscheidet sich von der obigen Karte

dadurch, dass noch eine Filiale des Geschäftes in Deggendorf

genannt wird. |

Zur Geschichte der Synagoge in Straubing

Mit

der Gründung einer jüdischen Gemeinde 1897 konnte auch ein erster Betsaal der

Gemeinde eingeweiht werden.

Die Einweihung des Betsaales (1897)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30.

September 1897: "Straubing, 16. September. Eine herrliche Feier hat am 3. und 4.

September (1897) hier stattgefunden. Seit kurzer Zeit besteht hier wieder eine

israelitische Kultusgemeinde. Bekanntlich hat seinerzeit auf der ersten

Generalversammlung des 'Landesvereins' Herr Dr. Meyer aus Regensburg die

Errichtung einer solchen Gemeinde beantragt. Durch die Bemühungen des Herrn

Salomon Lippmann dahier, welcher bereitwilligst auf diesen Plan einging, kam die

Gemeinde zustande. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30.

September 1897: "Straubing, 16. September. Eine herrliche Feier hat am 3. und 4.

September (1897) hier stattgefunden. Seit kurzer Zeit besteht hier wieder eine

israelitische Kultusgemeinde. Bekanntlich hat seinerzeit auf der ersten

Generalversammlung des 'Landesvereins' Herr Dr. Meyer aus Regensburg die

Errichtung einer solchen Gemeinde beantragt. Durch die Bemühungen des Herrn

Salomon Lippmann dahier, welcher bereitwilligst auf diesen Plan einging, kam die

Gemeinde zustande.

Am Freitag nun wurde der sehr schön ausgestattete Betsaal feierlich eingeweiht.

Unter Teilnahme der ganzen Gemeinde fand die erhebende Feier statt. Der Bürgermeister

von Leistner, ein rechtskundiger Rat und zwei bürgerliche Räte des

Stadtmagistrats nahmen an derselben Teil. Dies beweist, welcher Geist bei dieser

hohen Behörde herrscht. Den gesanglichen Teil der Feier exekutierte Herr Lehrer

und Kantor Stern. Die Festpredigt hielt Herr Distriktsrabbiner Dr. Meyer

aus

Regensburg. Am Samstag fand zugleich die Bar-Mizwah-Feier des Sohnes des Herrn

Lippmann, der erster Vorstand der Kultusgemeinde ist (zweiter Vorstand ist

Herr Seligmann) statt, wobei Herr Dr. Meyer abermals eine Predigt hielt. Ein

Festessen einigte Nachmittags die Teilnehmer. Ernste und heitere Reden würzten

das Mahl. Die schöne Feier wird allen Einheimischen und fremden Teilnehmern

unvergesslich sein. Möge die Kultusgemeinde Straubing wachsen, blühen und

gedeihen. Wir zweifeln nicht daran, dass sie sich durch Zuzug bald wesentlich

vermehren wird. Das Leben ist hier billig und angenehm. Bei den Israeliten

herrscht schöne Eintracht und sie leben mit den Andersgläubigen in schönstem

Frieden." |

Am 4. September 1907 konnte nach fünfmonatiger

Bauzeit eine Synagoge in Straubing eingeweiht werden.

Mit dem Bau der Synagoge wird

alsbald begonnen (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. März 1907: "Straubing. An der Wittelsbacherstraße

wird demnächst mit dem Bau der Synagoge, deren Pläne bereits vom

Magistrat genehmigt sind, begonnen werden. Die Baukosten sind auf 50.000

Mark veranschlagt. Der Bau soll bereits Jomkippur seiner Bestimmung

übergeben werden". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. März 1907: "Straubing. An der Wittelsbacherstraße

wird demnächst mit dem Bau der Synagoge, deren Pläne bereits vom

Magistrat genehmigt sind, begonnen werden. Die Baukosten sind auf 50.000

Mark veranschlagt. Der Bau soll bereits Jomkippur seiner Bestimmung

übergeben werden". |

Die Einweihung des Synagoge (1907)

Die "Allgemeine Zeitung

des Judentums" berichtete am 13.

September

1907: "Straubing, 4. September (1907).

Der heutige Tag

bedeutet für die hiesige israelitische Kultusgemeinde, der ersten in

Niederbayern, welche vor zehn Jahren mit zwölf Familien errichtet wurde und

deren nunmehr 24 zählt, einen Fest- und Ehrentag, da nach wenig mehr als fünfmonatlicher

Bauzeit die neue Synagoge durch den Distriktsrabbiner Dr. Meyer – Regensburg

heute feierliche eingeweiht wurde. Hofrat von Leistner, welcher zugleich als

Vertreter der königlichen Regierung von Niederbayern erschienen war, übermittelte

der israelitischen Gemeinde zunächst die wärmsten Glückwünsche der

Regierung, worauf er auch die Glückwünsche der Stadtverwaltung sowie der

gesamten Bürger- und Einwohnerschaft überbrachte. Er hob hervor, welch

ehrendes und rühmendes Zeugnis von der Opferwilligkeit glaubenstreuer Bürger

der schöne Tempel gebe. Mit dem Wunsche, dass von dem neuen Gotteshaus aus auch

für und für der Geist der Eintracht und Versöhnlichkeit gepredigt und in die

Herzen der Erwachsenen wie der Jugend die Liebe zum Landesfürsten und dem königlichen

Hause, die Liebe zur Vaterstadt und die Liebe zum engeren und weiteren

Vaterlande gepflanzt werde, übergab der Bürgermeister dem Distriktsrabbiner

Dr. Meyer den Schlüssel zur Öffnung des Tempeltors. Hierauf begab sich die

ganze Festversammlung, in welcher die Vertreter der katholischen und

protestantischen Geistlichkeit, der militärischen Stellen und Kommandos, der

staatlichen Behörden und städtischen Kollegien, die Baumeister,

Handwerksmeister und Lieferanten sowie die Mitglieder der Kultusgemeinde zu

erblicken waren, in die neue Synagoge, wo Rabbiner Dr. Meyer die Festrede hielt.

Abends fand Festessen mit Konzert statt." Die "Allgemeine Zeitung

des Judentums" berichtete am 13.

September

1907: "Straubing, 4. September (1907).

Der heutige Tag

bedeutet für die hiesige israelitische Kultusgemeinde, der ersten in

Niederbayern, welche vor zehn Jahren mit zwölf Familien errichtet wurde und

deren nunmehr 24 zählt, einen Fest- und Ehrentag, da nach wenig mehr als fünfmonatlicher

Bauzeit die neue Synagoge durch den Distriktsrabbiner Dr. Meyer – Regensburg

heute feierliche eingeweiht wurde. Hofrat von Leistner, welcher zugleich als

Vertreter der königlichen Regierung von Niederbayern erschienen war, übermittelte

der israelitischen Gemeinde zunächst die wärmsten Glückwünsche der

Regierung, worauf er auch die Glückwünsche der Stadtverwaltung sowie der

gesamten Bürger- und Einwohnerschaft überbrachte. Er hob hervor, welch

ehrendes und rühmendes Zeugnis von der Opferwilligkeit glaubenstreuer Bürger

der schöne Tempel gebe. Mit dem Wunsche, dass von dem neuen Gotteshaus aus auch

für und für der Geist der Eintracht und Versöhnlichkeit gepredigt und in die

Herzen der Erwachsenen wie der Jugend die Liebe zum Landesfürsten und dem königlichen

Hause, die Liebe zur Vaterstadt und die Liebe zum engeren und weiteren

Vaterlande gepflanzt werde, übergab der Bürgermeister dem Distriktsrabbiner

Dr. Meyer den Schlüssel zur Öffnung des Tempeltors. Hierauf begab sich die

ganze Festversammlung, in welcher die Vertreter der katholischen und

protestantischen Geistlichkeit, der militärischen Stellen und Kommandos, der

staatlichen Behörden und städtischen Kollegien, die Baumeister,

Handwerksmeister und Lieferanten sowie die Mitglieder der Kultusgemeinde zu

erblicken waren, in die neue Synagoge, wo Rabbiner Dr. Meyer die Festrede hielt.

Abends fand Festessen mit Konzert statt."

|

| |

In

der orthodox-konservativen Zeitschrift "Der Israelit" war gleichfalls ein

Bericht zur Einweihung der Synagoge zu lesen (Ausgabe vom 12. September 1907):

"Straubing,

4. September (1907). Heute weihte die hiesige jüdische Gemeinde, die erst vor

10 Jahren mit 12 Familien gegründet wurde und jetzt 2 Familien zählt, ihre

neuerbaute Synagoge ein. Dieselbe weit 100 Sitzplätze für Herren und auf einer

Empore 60 für Damen auf. Der Bau, dem auch noch eine Schule und eine Wohnung

angegliedert wurde, kostete etwa 70.000 Mark. Bei der Einweihung waren sämtliche

städtischen und staatlichen Behörden vertreten. Herr Hofrat von Leistner

sprach als Vertreter der königlichen Kreisregierung wie auch im Namen der städtischen

Kollegien und der Bürgerschaft Straubings der israelitischen Kultusgemeinde die

herzlichsten Glückwünsche zur Erbauung ihres neuen Gotteshauses aus. Den Schlüssel

der Synagoge überreichte er dem Distriktsrabbiner Dr. Meyer – Regensburg, der

die Synagoge öffnete. Herr Distriktsrabbiner Dr. Meyer hielt sodann die

Festpredigt. Abends fand noch eine Familienunterhaltung mit Konzert statt. In

der orthodox-konservativen Zeitschrift "Der Israelit" war gleichfalls ein

Bericht zur Einweihung der Synagoge zu lesen (Ausgabe vom 12. September 1907):

"Straubing,

4. September (1907). Heute weihte die hiesige jüdische Gemeinde, die erst vor

10 Jahren mit 12 Familien gegründet wurde und jetzt 2 Familien zählt, ihre

neuerbaute Synagoge ein. Dieselbe weit 100 Sitzplätze für Herren und auf einer

Empore 60 für Damen auf. Der Bau, dem auch noch eine Schule und eine Wohnung

angegliedert wurde, kostete etwa 70.000 Mark. Bei der Einweihung waren sämtliche

städtischen und staatlichen Behörden vertreten. Herr Hofrat von Leistner

sprach als Vertreter der königlichen Kreisregierung wie auch im Namen der städtischen

Kollegien und der Bürgerschaft Straubings der israelitischen Kultusgemeinde die

herzlichsten Glückwünsche zur Erbauung ihres neuen Gotteshauses aus. Den Schlüssel

der Synagoge überreichte er dem Distriktsrabbiner Dr. Meyer – Regensburg, der

die Synagoge öffnete. Herr Distriktsrabbiner Dr. Meyer hielt sodann die

Festpredigt. Abends fand noch eine Familienunterhaltung mit Konzert statt.

|

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. September

1907: "Straubing. Die vor 10 Jahren mit 12 Mitgliedern errichtete und

nunmehr 24 Mitglieder zählende jüdische Gemeinde weihte ihre Synagoge

ein. Die Festpredigt hielt Herr Distriktsrabbiner Dr. Meyer -

Regensburg." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. September

1907: "Straubing. Die vor 10 Jahren mit 12 Mitgliedern errichtete und

nunmehr 24 Mitglieder zählende jüdische Gemeinde weihte ihre Synagoge

ein. Die Festpredigt hielt Herr Distriktsrabbiner Dr. Meyer -

Regensburg." |

Die

Straubinger Synagoge war nach Plänen des Architekten Hans Dendl erbaut worden.

Am 10. September 1932 konnte das 25jährige

Jubiläum der Synagoge gefeiert werden.

Das

25-jährige Jubiläum der Synagoge

(1932)

In der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" wurde am 1. Oktober 1932 berichtet: "Die Israelitische

Kultusgemeinde Straubing beging am 10. September das fünfundzwanzigjährige

Jubiläum ihrer Synagoge. Die Straubinger Kultusgemeinde, die einzige der

Regierungsbezirks Niederbayern, untersteht dem Bezirksrabbinat Regensburg und

wurde 1897 unter Führung des frommen und opferwilligen Bankiers Salomon

Lippmann s.A. begründet. Zehn Jahre später, 1907 wurde die Synagoge eingeweiht.

Zur Jubiläumsfeier hielt Herr Bezirksrabbiner Dr. Weinberg (Regensburg) die

Festpredigt, in der er der verdienten Gründer und Erhalter von Gemeinde und

Synagoge gedachte. Die abendliche Feier wurde durch die Ansprache von Herrn

Rabbiner Dr. Meier Hildesheimer (Berlin) verschönt. Herr Kommerzienrat Loose,

der erste Kultusvorstand, gab einen Rückblick auf die Geschichte der Gemeinde,

er rief die Erinnerung an die Einweihungsfeier vor fast 25 Jahren unter dem

verewigten Distriktsrabbiner Dr. Meyer zurück und gab den Wünschen aller

Teilnehmer der Feier für die Zukunft Ausdruck." In der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" wurde am 1. Oktober 1932 berichtet: "Die Israelitische

Kultusgemeinde Straubing beging am 10. September das fünfundzwanzigjährige

Jubiläum ihrer Synagoge. Die Straubinger Kultusgemeinde, die einzige der

Regierungsbezirks Niederbayern, untersteht dem Bezirksrabbinat Regensburg und

wurde 1897 unter Führung des frommen und opferwilligen Bankiers Salomon

Lippmann s.A. begründet. Zehn Jahre später, 1907 wurde die Synagoge eingeweiht.

Zur Jubiläumsfeier hielt Herr Bezirksrabbiner Dr. Weinberg (Regensburg) die

Festpredigt, in der er der verdienten Gründer und Erhalter von Gemeinde und

Synagoge gedachte. Die abendliche Feier wurde durch die Ansprache von Herrn

Rabbiner Dr. Meier Hildesheimer (Berlin) verschönt. Herr Kommerzienrat Loose,

der erste Kultusvorstand, gab einen Rückblick auf die Geschichte der Gemeinde,

er rief die Erinnerung an die Einweihungsfeier vor fast 25 Jahren unter dem

verewigten Distriktsrabbiner Dr. Meyer zurück und gab den Wünschen aller

Teilnehmer der Feier für die Zukunft Ausdruck."

|

| |

In

der Zeitschrift "Der Israelit" erschien am 22. September 1932 ein ähnlicher

Bericht: "Straubing, 18. September. Am Schabbat Ki Teze feierte die

hiesige Gemeinde die 25. Wiederkehr des Tages der Einweihung der im Jahre 1907

erbauten Synagoge. Aus diesem Anlass hielt Bezirksrabbiner Dr. Weinberg,

Regensburg, eine alle Zuhörer fesselnde Festpredigt, in der er u.a. den

Opfersinn der Männer hervorhob, die den herrlichen Bau, ein wahres Mikdasch

meat (kleiner Tempel) ermöglicht haben. Ein besonderes Gedenken widmete er

dem seinerzeit amtierenden Distriktsrabbiner Dr. Seligmann Meyer – das

Gedenken an den Gerechten dient zum Segen -. Eine gemütliche

Familienunterhaltung, in der Herr Rabbiner Dr. M. Hildesheimer, Berlin, der zufällig

anwesend war, herzerquickende Tora-Worte an die Versammelten richtete,

beschloss die Feier." In

der Zeitschrift "Der Israelit" erschien am 22. September 1932 ein ähnlicher

Bericht: "Straubing, 18. September. Am Schabbat Ki Teze feierte die

hiesige Gemeinde die 25. Wiederkehr des Tages der Einweihung der im Jahre 1907

erbauten Synagoge. Aus diesem Anlass hielt Bezirksrabbiner Dr. Weinberg,

Regensburg, eine alle Zuhörer fesselnde Festpredigt, in der er u.a. den

Opfersinn der Männer hervorhob, die den herrlichen Bau, ein wahres Mikdasch

meat (kleiner Tempel) ermöglicht haben. Ein besonderes Gedenken widmete er

dem seinerzeit amtierenden Distriktsrabbiner Dr. Seligmann Meyer – das

Gedenken an den Gerechten dient zum Segen -. Eine gemütliche

Familienunterhaltung, in der Herr Rabbiner Dr. M. Hildesheimer, Berlin, der zufällig

anwesend war, herzerquickende Tora-Worte an die Versammelten richtete,

beschloss die Feier." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

verwüstet. Das Benzin zur Inbrandsetzung war offenbar von SS-Leuten schon

bereit gestellt, doch erhob der Feuerwehrkommandant der Stadt Einspruch. Er befürchtete, dass die umliegenden Häuser und das gegenüberliegende Altersheim

beschädigt würden. So wurde "nur" die Inneneinrichtung völlig verwüstet, das Gebäude

selbst blieb erhalten.

Nach

Kriegsende wurde bei der Polizei eine Kiste abgegeben. Sie enthielt die

Torarollen, Kerzenleuchter und Kultgegenstände. Es ist unbekannt, welcher der

SS-Leute die Gegenstände heimlich in Sicherheit brachte und sie den Krieg über

aufbewahrte.

Adresse/Standort der Synagoge: Wittelsbacherstraße 2

Kontaktadresse: Israelitische

Kultusgemeinde, Wittelsbacherstr. 2 94315 Straubing

Tel./Fax 09421/1387 E-Mail

ikg-straubing[et]t-online.de

Darstellungen / Fotos

| Historische

Abbildungen |

|

|

| |

Die Synagoge in Straubing

(Quelle:

Isaak Meyer: Zur Geschichte der Juden

in Regensburg) |

Historische

Ansichtskarte (eingestellt

in höherer Auflösung;

Quelle: Sammlung Hahn) |

| |

|

|

| Aufnahmen nach

1945 |

|

|

| |

Die Synagoge in

Straubing

(Quelle: www.straubing.de) |

Innenaufnahme vor Abschluss

der Renovierungsmaßnahmen 1988 |

| |

|

|

Einzelne

Presseartikel zur jüdischen Gemeinde

| April 2010:

Über Israel Offmann und die jüdische Gemeinde

in Straubing |

Artikel von Stefan Rammer in der "Passauer Neuen Presse"

vom 23. April 2010 (Artikel

mit Fotos): "'Ich bin ein niederbayerischer Jude'

Der Herrgott hat mich dagelassen, damit ich meine Pflicht als Jude erfülle. Meine Aufgabe sollte fortan sein, die Synagoge in Straubing zu retten, die kleinste jüdische Gemeinde Deutschlands, die zum Untergang verurteilt war, vor diesem zu

bewahren.' Israel Offmann fühlt sich als Werkzeug Gottes: 'Deine Wege sind nicht deine Wege. Der liebe Gott führt

dich.' In Straubing und in seiner Gemeinde, der jüdischen Gemeinde Niederbayerns, wird er schon mal als Heiliger bezeichnet. Das hört er nicht gerne und weist er weit von sich. Der kleine Mann, der am 20. Juli 85 Jahre alt wird, sagt:

'Ich bin ein niederbayerischer Jude und ich bin ein Mensch.'

Israel Offmann hat Unmenschliches erlebt. Am 28. April 1945, also vor 65 Jahren, ist er aus dem Lager Ganacker bei Plattling, einem Außenlager des KZ Flossenbürg, befreit worden. Da war er 19 Jahre jung, wog noch 29 Kilo. Die vor der US-Army flüchtende SS hatte ihn liegengelassen.

'Ich war denen keine Kugel mehr wert.' Als ihn die Befreier gefunden haben, sollte ihm ein Geistlicher die letzte Ölung geben. Mit letzter Kraft hat er geflüstert:

'Nicht taufen. Ich bin Jude.' Er ist am Leben geblieben. Als 15-Jähriger wurde er im Ghetto Tschenstochau von der Gestapo verhaftet, weil er Gewehre für einen geplanten Ghettoaufstand geschmuggelt hatte. Eine Odyssee des Schreckens durch die Vernichtungslager Auschwitz, Sachsenhausen und Oranienburg begann.

Zuwachs dank der Kontingentflüchtlinge. Seine beiden Eltern und vier Geschwister wurden ermordet. Offmann musste in Auschwitz dolmetschen, weil er gut Deutsch konnte. Auch der Massenmörder-Arzt Josef Mengele forderte seine Dienste an.

'Wenn Sie mit ihm gesprochen haben, haben sie gar nicht gewusst, was das für ein Monster ist. Der Herr über Leben und

Tod.' Offmann will heute nur ungern darüber sprechen. Lieber spricht er über seine Lebensaufgabe, die er immer noch mit all seiner Kraft verfolgt: Die jüdische Gemeinde in Straubing mit Leben zu erfüllen. Nach der Teilnahme am israelischen Befreiungskrieg in Palästina ist er nach Straubing zurückgekommen, hat mit seiner großen

Liebe 1950 eine Familie gegründet. Heute hat er allen Grund zur Freude. Denn es geht wieder sehr lebendig zu. Nicht zuletzt dank seiner Tochter Anna Deborah Zisler, eines seiner vier Kinder, und sieben Enkel. Seit 1998 ist sie so was wie die

'Managerin der Gemeinde'.

Hatte die Gemeinde bis Anfang der neunziger Jahre gerade noch 60 Mitglieder, wurde sie ab 1993 vor eine gewaltige Aufgabe gestellt. Es kamen ab diesem Jahr bis heute

3.300 sogenannte Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion nach Niederbayern. Sie durften einreisen, weil sie einen jüdischen Hintergrund hatten. Sie kamen nach Straubing, Grafenau oder Landshut. Die Gemeinde wuchs bis zur Jahrtausendwende an auf bis zu 1800 Mitglieder. Die betagte Sekretärin und die zwei Leute um Israel Offmann, der bis dato als gefragter Holocaustzeuge, aber auch als Gemeindevorsitzender unermüdlich wirkte, stand vor großen Problemen. Seine Tochter, damals bei der Regierung von Niederbayern beschäftigt, wechselte in das Gemeindebüro. Zusammen mit Svetlana Zap versuchte sie der Fülle Herr zu werden, auch und in erster Linie der Fülle an Problemen. Die Neuankömmlinge konnten meist kein Deutsch, bestenfalls das alte Jiddisch. Svetlana Zap sprach anfangs nur Englisch. Heute lacht die 46-Jährige, wenn sie von den Missverständnissen erzählt, die es wegen der Sprache gab. Längst spricht sie perfekt Deutsch und leitet das Betreuungsbüro mit zwölf Mitarbeitern im Gemeindezentrum direkt bei der Synagoge in der Wittelsbacherstraße.

Und sie und die 55-jährige Anna Deborah Zisler sagen: 'Ja, es gibt wieder niederbayerisches jüdisches

Leben.' Sie sagen es mit einem 'Aber'. Denn schon wieder droht die Überalterung. Von den 1800 Mitgliedern ist nur noch die Hälfte da. Die Jugend und die mittlere Generation ist nach München oder nach Nürnberg gegangen. Wieder sind oft nur die Alten geblieben.

'Den noch verbliebenen jungen Mitgliedern und Familien muss jetzt unser ganzes Augenmerk

gelten', sagt Zisler. Die Tochter Offmanns hat über die Arbeit mit den neuen Gemeindemitgliedern wieder zum jüdischen Glauben gefunden. Und Svetlana Zap hat verstehen gelernt, was sie in ihrer Kindheit in Russland bei der Oma sah. Das Jüdischsein, das Feiern des Chanukkafestes und von Purim, den gemeinsamen Kiddusch an Jom Kippur, das traditionelle Essen in der geschmückten Sukkah am Laubhüttenfest und nicht zuletzt die Sederabende an Pessach. All das, was ein Gemeindeleben nach den Vorstellungen des Judentums ausmacht, galt es wieder oder neu zu lernen.

Heute gibt es wieder Kindergeschrei in der 1907 fertiggestellten Synagoge.

'Das stört nicht', sagt Offmann, 'das ist das beste Zeichen, dass wieder Leben da

ist.' Schlomo Appel (78), der Rabbi der Gemeinde, kann am Freitag und am Samstag seine Gemeinde versammeln, Gottesdienst feiern. Mindestens zehn erwachsene Männer müssen in einer orthodoxen Gemeinde anwesend sein. Ab 13 Jahren gilt man bei den Juden als Mann. Und es gibt wieder die Bar Mizwa (man kann dies mit der Firmung oder Konfirmation vergleichen). Männliche Kinder werden wieder beschnitten, auch wenn viele vor dieser Zeremonie am achten Tag nach der Geburt noch zurückschrecken. Mit der Beschneidung wird der jüdische Junge in den Bund Abrahams aufgenommen. Mädchen werden nicht

beschnitten.

Selbstbewusst das Judentum wieder leben. Svetlana Zap, Mutter eines Sohns und einer Tochter, erklärt, dass viele sich noch

schwer tun, die jüdischen Bräuche auch ganz anzunehmen und umzusetzen. Ihr Sohn Alexander geht in die 9. Klasse des Gymnasiums. Er geht zum Religionsunterricht in die Synagoge, am Sonntag. Andere Kinder besuchen lieber den Ethik-Unterricht oder auch die katholische Religionsstunde. Wie seine jüngere Schwester aber ist Alexander Zap daran interessiert, dass die anderen um ihr Judentum wissen.

'Solche selbstbewussten jungen Leute brauchen wir', sagt Zisler. Sie selbst hat in ihrer Schulzeit durchgesetzt, dass vor Schulbeginn nicht mehr der Satz gebetet wurde:

'Und es ward Finsternis, als die Juden den Herrn Jesus gekreuzigt haben.' 'Der Direktor hat das damals sofort geändert.'

Die Straubinger Synagoge ist ein offenes Haus. Viele Leute aus nah und fern kommen, um sie zu sehen, mehr über das Judentum zu erfahren. Zisler und ihr Vater erzählen von vielen Schulklassen und neugierig fragenden Kindern.

'Es gibt keine dummen Fragen. Wir lassen die Hosen runter, antworten auf

alles', lacht die agile rothaarige Frau auf dem Weg in die Synagoge.

Da schaut aus der Küche Zinaida Morduchovic (56) heraus. Sie stammt aus Litauen und ist die Köchin der Gemeinde. Für rund 50 Gemeindemitglieder kocht sie nach den Gottesdiensten, koscher natürlich, d.h. nach den jüdischen Speisegesetzen. Auch die doppelte Menge könnte sie bewältigen, meint sie und holt einen wunderbar duftenden Kuchen aus dem Herd.

'Zuerst gehen wir in die Synagoge', meint Israel Offmann, der Kippas (mit der Mütze drückt man die Ehrfurcht vor Gott aus) verteilt und dann den Schrein zur Thora, der wichtigsten Schrift der Juden mit den fünf Büchern Mose, öffnet. Ein letztes Mal äußert sich Israel Offmann, der die Hölle er- und überlebt hat, nochmal zu seiner Biografie:

'Sehen Sie, deshalb bin ich am Leben geblieben. Nach Kriegsende lebten noch zwei Juden in Straubing. Der Jude lebt immer mit Wundern und Hoffnung. Ist dieses Gemeindeleben nicht ein

Wunder?' " |

| |

| Juli 2012:

Ein Schülergruppe besucht die Synagoge

|

Artikel in idowa.de vom 11. Juli 2012:

"Plattling / Straubing. Schüler erlebten jüdische Kultur hautnah...."

Link

zum Artikel |

| |

| Dezember 2012:

Neue Broschüre von Guido Scharrer über das jüdische Leben in

Straubing |

Artikel von Dorit-Maria Krenn in der

"Straubinger Rundschau" vom 15. Dezember 2012: "Kompakt

und kompetent. Zur neuen Broschüre von Guido Scharrer über das jüdische

Leben in Straubing..."

Link zum Artikel (eingestellt als

pdf-Datei) |

| |

|

März 2019:

Gutes christlich-jüdisches

Miteinander in Straubing |

Artikel von Melanie Bäumel-Schachtner in der

"Mittelbayerischen" vom 20. März 2019: "Glaube. Christen und Juden

vereint

Antisemitismus keimt wieder auf. In Straubing engagieren sich Vertreter

beider Religionen für ein friedliches Miteinander.

Straubing. In einem feierlichen Akt wurde kürzlich die neue Synagoge in

Regensburg eingeweiht, ein großer Tag für die Oberpfalz. Ein älteres

sakrales Bauwerk jüdischen Glaubens steht aber in Straubing. In der

Wittelsbacher Straße befindet sich die einzige Synagoge Niederbayerns, 1907

erbaut. Zwar wurde das schmucke Gebäude in der Reichspogromnacht geschändet

und der Innenraum verwüstet, doch die Mauern trotzten dem Sturm, stehen

heute noch erhaben mitten in der Stadt und zeugen von einer

jahrhundertelangen Geschichte der Juden in Straubing, die wohl schon vor der

Stadtgründung begann und im 13.Jahrhundert erstmals aufgezeichnet wurde. Die

jüdische Bevölkerung überstand mehrere Pogrome und ist heute gut integriert

in das Stadtgeschehen. Zu verdanken ist dies auch der Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenarbeit, die seit über 25 Jahren dazu beiträgt,

dass sich katholische und evangelische Christen sowie Juden kennen und

verstehen lernen. Ziel der Gesellschaft ist die Verständigung zwischen

Christen und Juden, der Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus

sowie ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen.

Ein Katholik als Schriftführer. Anna Zisler ist eine niederbayerische

Jüdin. So bezeichnet sie sich selber gern. In der Heimat verwurzelt, lebt

sie ihren Glauben. Ihr Vater hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt,

auch nach der Schreckenszeit noch lange voller Angst, offen Jude zu sein.

Seine Tochter kennt in Straubing jeder. Die 64-Jährige mit den dunklen

Locken, dem offenen Gesicht und dem niederbayerischen Zungenschlag führt wie

ihr Vater vorher die Israelitische Kultusgemeinde und engagiert sich seit

mehreren Jahren als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. 'Dadurch habe ich meinen Glauben noch

besser kennengelernt, ich liebe diese Arbeit', begeistert sich die gebürtige

Straubingerin. Sie wird dann sauer, wenn sie ständig mit der politischen

Situation in Israel konfrontiert wird: 'Ich bin dort keine Bürgerin, ich

habe dort nicht gewählt, das ist nicht meine Regierung. Zweimal war ich in

meinem Leben in Israel, mir ist es da zu heiß. Ich lebe in Straubing und

habe meinen Glauben. Mich auf Israel zu reduzieren, ist für mich latenter

Antisemitismus.'

Die Straubinger Synagoge. Besonderheiten: Die Synagoge an der

Wittelsbacherstraße 11 in Straubing wurde – als eine der wenigen in

Deutschland – in der Reichspogromnacht nicht zerstört. Sie wurde 1988/89

aufwendig renoviert und weitestgehend in ihren Urzustand versetzt. Online:

Weitere Informationen über die Synagoge und die Israelitische Kulturgemeinde

finden Sie unter www.ikg-straubing.de

Christian Sakreida verkörpert die christliche Seite der Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Unternehmer aus Mariaposching ist

gläubiger Katholik, schon seit seiner Jugend aber auch dem Judentum zugetan

und voller Interesse für die Weltreligion. Seit 19 Jahren ist er Mitglied

der Gesellschaft, erst in Weiden, wo er auf die Organisation aufmerksam

geworden ist, seit 13 Jahren in Straubing, wo er sich als Schriftführer

engagiert. Berührungsängste gab es nie, und dies wünscht sich der 53-Jährige

auch von anderen Menschen. 'Die Wiege des Christentums liegt im Judentum.

Ich kämpfe dafür, zu zeigen, dass es viel mehr verbindende als trennende

Elemente gibt. Barrieren möchte ich abbauen und die Gemeinsamkeiten in den

Vordergrund stellen.' Anna Zisler und Christian Sakreida stehen andächtig

Seite an Seite in der Synagoge, als Rabbiner Mendel Muraiti den Schrein mit

den Torarollen öffnet und den Blick freigibt, den ersten Teil der

hebräischen Bibel. Die Rollen sind aufwendig mit Glassteinen besetzt und

funkeln im Licht des siebenarmigen Leuchters. Die beiden Vorstandsmitglieder

der Gesellschaft für christlich-jüdische Gesellschaft kennen sich und

verstehen sich. Sie kennen den Glauben des jeweils anderen, sie akzeptieren

die Unterschiede, nichts ist fremd zwischen ihnen. Zusammen mit den anderen

Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft organisieren sie Zusammentreffen und

Vorträge, Konzerte und Theater, Kabarett und Religionsgespräche zusammen mit

anderen Straubinger Vertreter der Weltreligionen. 1991 wurde die

Organisation gegründet, derzeit hat sie rund 60 Mitglieder, es könnten mehr

sein, sagt Anna Zisler: 'Wir überaltern, das ist auch das Problem der

israelitischen Kultusgemeinde.'

Gotteshaus mit Notfallknopf. Dabei ist ihr zufolge der Kampf gegen

den Antisemitismus wichtiger denn je. Mit der Zuwanderung sei der Judenhass

wieder an der Tagesordnung. Vor den Toren der 1907 errichteten Synagoge wird

von der Polizei regelmäßig kontrolliert, es gibt einen Notfallknopf im

Gotteshaus und immer wieder eingeritzte Hakenkreuze in den Holzbänken nach

Schulführungen. Im Frühjahr wird eine Sicherheitsschleuse gebaut, um die

Besucher vor Synagogenbesuchen kontrollieren zu können. Hier müssen auch

größere Taschen vor Führungen abgegeben werden. Dann sind alle Gäste gerne

willkommen – nach Anmeldung auch beim Gottesdienst. Für die Führungen

zuständig ist mittlerweile Svetlana Zap, die Guido Scharrer abgelöst hat –

der Historiker hat viele Jahre über die jüdische Gemeinde informiert. Viele

Schulklassen kommen, sagt Svetlana Zap, und hier kann so manches Vorurteil

gegen Juden ausgeräumt werden. Dies sei auch bei Erwachsenen oft sehr

dringend notwendig, erklärt Anna Zisler: 'Die Leute glauben wirklich, Juden

zahlen keine Steuern und trinken Blut. Wir zeigen ihnen bei den Führungen

gerne, dass das Blödsinn ist. Gerade Erwachsenen unseren Glauben

näherzubringen, ist ein wichtiges Ziel.'"

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 806f; III,2 S. 1433-1437. |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 64-74. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 334-335. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 141-150. |

|  Anita Unterholzner: Straubinger Juden, Jüdische

Straubinger. 1995. 172 S. Anita Unterholzner: Straubinger Juden, Jüdische

Straubinger. 1995. 172 S. |

| Zum 80jährigen Jubiläum Artikel in der

"Süddeutschen Zeitung" Nr. 209 vom 12./13.9.1987 S. 25. |

|

"Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu. "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu.

ISBN 978-3-98870-411-3.

Abschnitt zu Straubing S. 321-343 (die Forschungsergebnisse

konnten auf dieser Seite von "Alemannia Judaica" noch

nicht eingearbeitet werden). |

|

| Markus Sabinsky / Steffi Sauerlacher (Hrsg.):

Die Synagoge in Straubing. Eine Entdeckungsreise für Kinder in die Welt des

Judentums. Straubing 2009. |

|

Guido Scharrer: Synagoge und jüdisches Leben in

Straubing. Geschichte und Gegenwart. Straubing 2012.

Erhältlich ist die Broschüre bei der Israelitischen Kultusgemeinde in

Straubing. Presseartikel

vom 15. Dezember 2012.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Straubing, Lower Bayaria. Jews

traded in town in the 13th century and inhabited a Jewish quarter in the early

14th century. The Jews were all murdered in September 1338 in the wake of the

massacre of the Jews in nearby Deggendorf and the renewed community was again

destroyed in the Black Death persecutions of 1348-49. In 1442, a third community

was expelled within the framework of the general expulsion from Munich.

The modern community was founded in the late 19th century and numbered 141 in

1910 (total 22.021). In the Nazi era the Jews suffered from a strict economic

boycott, with Jewish property 'aryanized' on 24 November 1938, two weeks after Kristallnacht

(9-10 November 1938), when the synagogue was vandalized. In the 1933-42 period,

ten Jews left Germany and another 19 took up residence in other German cities.

Of the remaining 30, most were expelled to Piaski in the Lublin district

(Poland) and to the Theresienstadt ghetto on 2 April and 23 September

1942.

The community established after the war by concentration camp survivors numbered

119 in 1970.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

diese Links sind noch nicht aktiviert

|