|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur Übersicht

"Synagogen im Donnersbergkreis"

Obermoschel (VG

Nordpfälzer Land, Donnersbergkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Obermoschel

bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die Zeit

des 18. Jahrhunderts zurück. Doch gab es bereits im Mittelalter Juden in

der Stadt. Nach dem Deutzer Memorbuch traf sie die Verfolgung in der Pestzeit 1348/49.

Auch 1429 wird ein Jude in Obermoschel genannt (Jud Salman, dem ein

Bergwerk im Selberg verliehen wird).

Danach lassen sich allerdings erst wieder in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts einzelne Juden nachweisen: 1674 wird ein jüdischer

Einwohner in der Stadt genannt. Bis Ende des 18. Jahrhunderts lebten zwei

bis fünf jüdische Familien in Obermoschel (1786 vier Familien). 1744 ist in

Obermoschel Elias Marx geboren, der sich später in

Ruppertshofen

niederließ (gest. 1823 ebd.).

Aus der Zeit des berüchtigten Räubers "Schinderhannes" (um 1800)

wird berichtet, dass dieser in Obermoschel in ein jüdisches Haus eingebrochen

sei, aber von wachsamen nichtjüdischen Bürgern in die Flucht geschlagen wurde.

Er entwich durch ein 'Törchen' in der Stadtmauer.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1801 36 jüdische Einwohner (5,0 % der Gesamteinwohnerschaft),

1808 43 (5,6 %), 1825 53 (5,3 %), 1837 75, 1844 64, 1861 69 in 15 Familien, 1867

81, 1880 60, 1885 77, 1890 und 1895 je 86, 1910 70, 1918 71.

1809/10 werden an jüdischen Haushaltsvorstehern genannt: Elias Landsberg

(Händler), Jacques Landsberg (Schrotthändler), Joseph Schneeberger (Händler),

Isaac Seligberg (Schrotthändler), Louis Simon (Händler), Abraham Stern (Händler)

und David Stern (Händler).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule (jüdische

Elementarschule bis 1926), ein rituelles Bad und ein

Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. unten die

Ausschreibungen der Stelle). Einer der Lehrer war bis 1868 Feist Straus (zu

seiner Biographie siehe Bericht unten), ein anderer dessen Schwiegersohn Lehrer

Leopold Gutmann (bis 1898 Lehrer in Obermoschel, danach lange Jahre Lehrer in

Oettingen).

Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Kaiserslautern.

Die jüdischen Familien waren im Leben der Stadt weitestgehend integriert.

Bereits 1853 wurde mit Elias Simon ein jüdischer Einwohner in den Stadtrat gewählt.

Viele jüdische Gemeindeglieder waren in den Vereinen der Stadt Mitglied.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Alfred Brück

(geb. 13.12.1882 in Obermoschel, gef. 26.9.1916) und Lehrer Siegmund Löb (geb.

22.6.1883 in Steinbach am Glan, gef. 4.5.1918). Außerdem sind gefallen:

Gefreiter Ludwig Gutmann (geb. 20.10.1897 in Obermoschel, Sohn des damaligen

Lehrers Leopold Gutmann, vor 1914 in Oettingen

wohnhaft, gef. 6.6.1918) und Hugo Stern (geb. 8.7.1897 in Obermoschel, vor 1914

in Bad Kreuznach wohnhaft, gef. 28.11.1917).

Um 1924, als zur Gemeinde noch 41 Personen gehörten (2,8 % von insgesamt

1.492 Einwohnern, dazu drei Gemeindeglieder in Niedermoschel und vier in

Odernheim),

waren die Gemeindevorsteher Albert Brück, Leopold Rheinstein, Josef

Maier und Isaak Brück. Als Religionslehrer und Kantor war S. Langstädter in

der Gemeinde tätig. Er erteilte damals vier Kindern der Gemeinde den

Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen gab es insbesondere den Wohltätigkeitsverein

Gemillus Chesed (1924 unter Leitung von Albert Brück). 1932 waren

die Gemeindevorsteher Julius Lob (1. Vors.), Leo Lorig (2. Vors.), Sally Speier

(3. Vors.).

1933 lebten noch 35 jüdische Personen in Obermoschel (von insgesamt

etwa 1.300 Einwohnern).

In den folgenden Jahren ist ein Großteil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1938 wurden noch 23

jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

verwüstet (s.u.). 1939 wurden noch 12 jüdische Einwohner gezählt. Die letzten

neun wurden im Oktober 1940 nach Gurs deportiert.

Von den in Obermoschel geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Alexander geb.

Abraham (geb. in Obermoschel; Suizid in Köln nach Aufforderung zur Deportation

nach Lódz am 29.10.1941);

Emma

Brunner geb. Rheinstein (1871), Adolf Brück (1870), Jenny (Johannette) Brück

geb. Mayer (1885), Oskar Brück (1880), Karoline Fuhrmann geb. Strauss (1866),

Heinz Justinus Isidor Langstädter (1921, Sohn des Lehrers Siegfried

Langstädter in Venningen), Karl Lorig (1923), Leo Lorig (1892),

Recha Lorig geb. Brück (1899), Henriette Löb geb. Kahn (1882), Julius Löb

(1879), Ida Strauss (1886), Otto Strauss (1894), Mathilde Strauß geb. Neu

(1873), Erna Wahnschaffe geb. Brück (1890).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1848 / 1889 /

1898

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar 1848:

"Erledigung der israelitischen Schulstelle zu Obermoschel in der

Pfalz, Königreich Bayern. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar 1848:

"Erledigung der israelitischen Schulstelle zu Obermoschel in der

Pfalz, Königreich Bayern.

Durch die heimliche Entfernung des Lehrers Löb ist die israelitische

Schulstelle zu Obermoschel in Erledigung gekommen und soll demnächst

wieder besetzt werden. Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mit

beigefügten Befähigungs- und Moralitätszeugnissen binnen 6 Wochen an

das unterfertigte Amt einzusenden.

Der Gehalt des Lehrers besteht in:

1) Einhundert Gulden, welche von den israelitischen Kultusgenossen erhoben

werden 100 Fl.

2) Fünfzig Gulden an Schulgeld auf die schulpflichtigen Kinder

repartiert 50 Fl.

3) Wohnung, veranschlagt zu 25 Fl.

4) Mietzins aus dem Keller unter dem Gebäude 15 Fl.

5) dem mittelst Entschließung hoher königlicher Regierung vom 12. Juli

1843 zugesicherten jährlichen Zuschusse aus dem Kreisschulfond ad 35

Fl.

6) einem Beitrage aus der Gemeindekasse von jährlich 25

Fl.

7) Kasualien 50 Fl.

Ferner werden dem Lehrer für die Beheizung und Reinigung der

Schullokalitäten sowohl, als der Synagoge, das Anzünden und Auslöschen

der Lichter bei gottesdienstlichen Verrichtungen, die Beheizung der Schule

am Sabbate und an Feiertagen des Morgens und Abends vor dem Gottesdienste

zugesichert 30 Fl.

Summa 330 Fl.

Zugleich wird bemerkt, dass der anzustellende Lehrer das Amt als

Vorsänger zu versehen habe und musikalisch gebildet sein müsse, damit er

den Chor gehörig einüben und leiten könne.

Obermoschel, den 15. Dezember 1847.

Das Bürgermeisteramt. Max Neu." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1889: "Durch die

Pensionierung des Schulverwesers Schwarz ist die Verweserstelle an der

israelitischen Schule zu Obermoschel in Erledigung gekommen, und wird

hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit derselben sind folgende

Gehaltsbezüge verbunden: 1) Vorbetergehalt

Mark 242.80 2)

Schulverwesergehalt Mark

428.60 3) Zuschuss aus

Staatsfonds Mark 190.-

4) Wohnungsentschädigung Mark

100.- zusammen: Mark 951,40. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1889: "Durch die

Pensionierung des Schulverwesers Schwarz ist die Verweserstelle an der

israelitischen Schule zu Obermoschel in Erledigung gekommen, und wird

hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit derselben sind folgende

Gehaltsbezüge verbunden: 1) Vorbetergehalt

Mark 242.80 2)

Schulverwesergehalt Mark

428.60 3) Zuschuss aus

Staatsfonds Mark 190.-

4) Wohnungsentschädigung Mark

100.- zusammen: Mark 951,40.

Für Beheizung des Lehrsaales werden 51 Mark, für Instandhaltung und

Reinigung der Synagoge und des Lehrsaales 50 Mark vergütet; außerdem

wird die im Schulhause vorhandene Wohnung dem Schulverweser überlassen; für

Kellermiete kann derselbe ca. 36 Mark erzielen. Der Schächterdienst, mit

einem Einkommen von ca. 300 Mark, kann mit der erledigten Stelle verbunden

werden. Bei entsprechenden Leistungen ist die Umwandlung der Stelle in

eine Lehrerstelle beabsichtigt. Bewerbungsgesuche wollen bis längstens

den 31. Januar bei dem Unterzeichneten eingereicht werden. Obermoschel,

den 29. Dezember 1888. Der Vorstand: Julius Stern." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1889: "Nachdem

Schulverweser Schwarz nunmehr definitiv pensioniert ist, wird die hiesige

Schulverweserstelle hiermit wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit

derselben sind folgende Gehaltsbezüge verbunden: Gehalt als Vorbeter Mark

242.80, Gehalt als Schulverweser Mark

428.60. Zuschuss aus der

Staatskasse Mark 180.- Wohnungsentschädigung

Mark 100.- für

Beheizung des Lehrsaals Mark

51.- für Instandhalten und

Reinigen der Synagoge sowie des Lehrsaals Mark 50.-

Schächterdienst mutmaßlich Mark 300.-

ferner freie Wohnung im Schulhause mit Keller (aus letzterem können

durch Vermietung ca. Mark 36 erzielt werden). Bei Konvenierung ist die

Umwandlung der Stelle in eine Lehrerstelle beabsichtigt. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1889: "Nachdem

Schulverweser Schwarz nunmehr definitiv pensioniert ist, wird die hiesige

Schulverweserstelle hiermit wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit

derselben sind folgende Gehaltsbezüge verbunden: Gehalt als Vorbeter Mark

242.80, Gehalt als Schulverweser Mark

428.60. Zuschuss aus der

Staatskasse Mark 180.- Wohnungsentschädigung

Mark 100.- für

Beheizung des Lehrsaals Mark

51.- für Instandhalten und

Reinigen der Synagoge sowie des Lehrsaals Mark 50.-

Schächterdienst mutmaßlich Mark 300.-

ferner freie Wohnung im Schulhause mit Keller (aus letzterem können

durch Vermietung ca. Mark 36 erzielt werden). Bei Konvenierung ist die

Umwandlung der Stelle in eine Lehrerstelle beabsichtigt.

Obermoschel (Rheinpfalz). Der Kultusvorstand: Julius Stern." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni 1898: "Besetzung der

israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel. Vorbehaltlich Genehmigung

hoher königlicher Regierung wird hiermit die israelitische

Volksschullehrerstelle zu Obermoschel, mit welcher der Vorbeter- und Schächterdienst

verbunden ist, mit nachfolgenden Bezügen zur Bewerbung ausgeschrieben:

Gehalt als Lehrer Mark

430.- Gehalt als Vorsänger

Mark 244.- Beitrag aus

Staatsfonds Mark 180.-

Kreisaufbesserungszuschuss Mark

70.- Wohnungsentschädigung

Mark 100.- Erträge aus dem

Schächterdienst ca. Mark 250.- Für

Beheizung des Schulsaales Mark

50.- Für Reinigung der

Synagoge und Schulsaal Mark

50.- Erträgnis aus der Miete

des Schulkellers Mark 36.- Summa:

Mark 1410. Für einen ledigen Herrn ist im Schulhause freie Wohnung

vorhanden. Meldetermin 7. Juli dieses Jahres. Bewerber, welche ein

bayerisches Seminar besucht und in Bayern die Anstellungsprüfung

bestanden haben, wollen ihre Zeugnisse gefälligst an den unterfertigten

Kultusvorstand einsehen. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni 1898: "Besetzung der

israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel. Vorbehaltlich Genehmigung

hoher königlicher Regierung wird hiermit die israelitische

Volksschullehrerstelle zu Obermoschel, mit welcher der Vorbeter- und Schächterdienst

verbunden ist, mit nachfolgenden Bezügen zur Bewerbung ausgeschrieben:

Gehalt als Lehrer Mark

430.- Gehalt als Vorsänger

Mark 244.- Beitrag aus

Staatsfonds Mark 180.-

Kreisaufbesserungszuschuss Mark

70.- Wohnungsentschädigung

Mark 100.- Erträge aus dem

Schächterdienst ca. Mark 250.- Für

Beheizung des Schulsaales Mark

50.- Für Reinigung der

Synagoge und Schulsaal Mark

50.- Erträgnis aus der Miete

des Schulkellers Mark 36.- Summa:

Mark 1410. Für einen ledigen Herrn ist im Schulhause freie Wohnung

vorhanden. Meldetermin 7. Juli dieses Jahres. Bewerber, welche ein

bayerisches Seminar besucht und in Bayern die Anstellungsprüfung

bestanden haben, wollen ihre Zeugnisse gefälligst an den unterfertigten

Kultusvorstand einsehen.

Obermoschel (Pfalz), den 20. Juni 1898. Der

israelitische Kultusvorstand: Gustav Abraham." |

|

|

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1901: "Besetzung

der israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel..." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1901: "Besetzung

der israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel..."

Text weitgehend identisch mit dem der Anzeige von 1898 (siehe oben). |

Zum Tod des Lehrers Feist Strauß (1898)

Anmerkung: Feist Strauß war bis 1868 Lehrer in Obermoschel,

danach in Oettingen. In Obermoschel heiratete er die Lehrertochter Sophie Schwab

aus Westheim. Sein Schwiegersohn, ein Lehrer Gutmann, war um 1898 Lehrer in

Obermoschel. Aus diesem Grund wird der gesamte Nachruf zum Tod von Lehrer Feist

Strauß hier wiedergegeben, obwohl er überwiegend im Rückblick auf seine Zeit

in Oettingen verfasst wurde.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Oettingen

(Schwaben), im Monat Siwan Mai. (Hebräisch und deutsch:) ‚Wehe der

Gemeinde, die ihren Führer verloren, Wehe dem Schiffe, das seinen

Steuermann verloren.’ Diese Worte unserer Weisen, die im

Gemeindeleben nur allzu oft ihre Bestätigung finden, traten mir unwillkürlich

in ihrem hohen Ernste vor die Seele, als ich die Mitteilung von dem plötzlichen

Tode des Lehrers F. Strauß dahier, erhielt. So hat denn wieder einer der

hochachtbarsten und doch so still bescheidenen Schulmänner, ein edler

religiös-sittlicher Mann, eine Zierde seines Standes, sein treues Auge

geschlossen. Ja, am 27. April, 5. Ijjar, hat die kalte Hand des Todes einen schönen Lebenskranz

zerrissen, ein treues Lehrerherz zum Stillstand gebracht. Einen treuen

Gatten und liebevollen Vater, einen braven Kollegen und fleißigen,

gewissenhaften Lehrer hat der Tod von hinnen genommen und nichts weiter

von ihm zurückgelassen als die Erinnerung, die in den Herzen seiner tief

trauernden Hinterbliebenen sowie seiner dankbaren Gemeindemitglieder

fortleben wird. So dürfte es denn angebracht sein, dem Dahingeschiedenen

eine Palme der Erinnerung zu weihen, ihm einen Ehrenkranz aufs Grab zu

legen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Oettingen

(Schwaben), im Monat Siwan Mai. (Hebräisch und deutsch:) ‚Wehe der

Gemeinde, die ihren Führer verloren, Wehe dem Schiffe, das seinen

Steuermann verloren.’ Diese Worte unserer Weisen, die im

Gemeindeleben nur allzu oft ihre Bestätigung finden, traten mir unwillkürlich

in ihrem hohen Ernste vor die Seele, als ich die Mitteilung von dem plötzlichen

Tode des Lehrers F. Strauß dahier, erhielt. So hat denn wieder einer der

hochachtbarsten und doch so still bescheidenen Schulmänner, ein edler

religiös-sittlicher Mann, eine Zierde seines Standes, sein treues Auge

geschlossen. Ja, am 27. April, 5. Ijjar, hat die kalte Hand des Todes einen schönen Lebenskranz

zerrissen, ein treues Lehrerherz zum Stillstand gebracht. Einen treuen

Gatten und liebevollen Vater, einen braven Kollegen und fleißigen,

gewissenhaften Lehrer hat der Tod von hinnen genommen und nichts weiter

von ihm zurückgelassen als die Erinnerung, die in den Herzen seiner tief

trauernden Hinterbliebenen sowie seiner dankbaren Gemeindemitglieder

fortleben wird. So dürfte es denn angebracht sein, dem Dahingeschiedenen

eine Palme der Erinnerung zu weihen, ihm einen Ehrenkranz aufs Grab zu

legen.

Feist Strauß

war der Sohn des rühmlichst bekannten Lehrers Wohl Strauß aus Kleinheubach, wo er im Jahre 1834 das Licht der Welt erblickte. Klein und

bescheiden, wie die Räume des elterlichen Hauses, waren die Verhältnisse,

unter denen der kleine Feist seine ersten Jugendjahre verlebte. Sehr frühzeitig

offenbarte der Knabe eine hervorragende geistige Begabung und mit Freuden

auf den Lieblingswunsch des Vaters eingehend, wurde F. Strauß

Schullehrling und bezog mit einer gediegenen Vorbildung, nicht bloß im

profanen, sondern namentlich auch im talmudischen Wissensgebiete, ausgerüstet

das Schullehrerseminar in Würzburg. F. Strauß studierte mit anhaltendem

Fleiße und absolvierte im Jahre 1854 die genannte Anstalt mit sehr günstigem

Erfolge. Die ersten Felder seiner Wirksamkeit waren Privatstellen in

Eltville und Gedern und die Volksschulstelle in Obermoschel (Pfalz),

woselbst er überall, ganz allein seinem Berufe sich hingebend, mit der

ihm eigenen, zähen Ausdauer und Willenskraft an seiner Fortbildung

arbeitete und eine solche Tätigkeit in seiner Schule entfaltete, dass

sein Ruf weit über den Kreis hinaus drang, in welchem er zunächst Segen

und Liebe verbreitete. Als im Jahre 1868 die Lehrer- und Kantorstelle

dahier in Oettingen in Erledigung gekommen war, wurde ihm dieselbe

einstimmig übertragen.

Da jedoch in die Zeit seines Aufenthaltes in Obermoschel seine

Verehelichung mit der Lehrerstochter Sophie Schwab aus Westheim

(Unterfranken) fällt, so möge hier, ehe wir seinen weiteren Lebenslauf

in Oettingen verfolgen, gleich etwas über das häusliche Leben des

Dahingeschiedenen gesagt werden. Geziert mit den schönsten Tugenden der Häuslichkeit,

Sparsamkeit, Fleiß und Umsicht, fand die Gattin, die in des Wortes

umfassendsten Sinne eine ‚wackere Frau’ ist, ihr Glück nur im stillen

Frieden des Hauses, im bescheidenen Familienleben und in der treuen Sorge

um ihren Gatten und ihre Kinder. Die Erziehung seiner Kinder war dem

seligen Entschlafenen neben Schule und Privatstudien eine

Hauptlebensaufgabe. Strauß war das Muster eines Erziehers. Mit seiner

Strenge verband er eine aufrichtige Liebe, ein herzliches Wohlwollen, eine

treue Fürsorge für Frau und Kinder, von denen ein noch lediger Sohn und

drei verheiratete Töchter in glücklichen Verhältnissen leben.

Was

soll ich nach dem bisher Gesagten noch viel von seiner segensreichen

Wirksamkeit in Oettingen sprechen? F. Strauß war ein Charakter im

vollsten Sinne des Wortes, ein ganzer Mann, ein Lehrer, wie er sein soll,

darum auch allseitig geachtet und geliebt. Wie bisher, lebte er bis zum

Ende seines Daseins mit voller Hingabe seinem Berufe, den er in seiner

ganzen Tragweite und hohen Bedeutung erkannte und erfasste. Er war stolz,

ein Lehrer zu sein. Auf eine musterhafte Ordnung, Ruhe und Anstand hielt

er mit unerbittlicher Strenge bei seinen Schülern und besaß dabei deren

höchste Liebe und Verehrung. Doch,

was ich hier ganz besonders hervorheben möchte, ist, dass F. Strauß ein

Vorbild für echte Gottesfurcht (hebräisch dto.) war. Sein Tun und Lassen

war immer von den edelsten, wohlmeinendsten und besten Absichten geleitet,

sein Wandel war sittlich, rein und fleckenlos. Wie kindlich, fasslich und

anschaulich konnte Strauß im Religionsunterrichte erzählen! Diese

Unterrichtsstunden waren nicht, wie in vielen Schulen, den Kindern eine

Plage, sondern eine Erbauungsstunde, ein Kindergottesdienst. In gleicher

Weise war er ein meister in der Abhaltung der religiösen Vorträge in den

hier bestehenden Vereinen. In

atemloser Stille lauschte alles seinen geistvollen Auslegungen des

Midrasch und des Tanach (hebräische

Bibel), welch letzteres er in 30jähriger Tätigkeit in der Gemeinde

Oettingen einige Male durchwanderte. Es waren (hebräisch und deutsch)

‚Worte, die den Eingang ins Herz fanden.’ Die Liebe und Verehrung, die

ihm von Seiten seiner Gemeinde, Schüler, seiner Vorgesetzen und Kollegen

entgegen gebracht wurde, fanden ihren beredtesten Ausdruck gelegentlich

seines 25jährigen Dienstjubiläums im Jahre 1893, an welchem Tage |

alles

wetteiferte, ihm die im vollen Maße verdiente Anerkennung zu zollen.

Nicht minder rührend war auch die erhebende Leichenfeier nach dem so plötzlich

erfolgten Hinscheiden des geliebten Lehrers. Es bewahrheitete sich dabei

der Spruch unserer Weisen ‚bei der

Trauerrede

erkennt man,

ob

ein Mensch wichtig war’.

Trotz der ungünstigen Zeit – es war Freitagnachmittag kurz

vor Schabbat – war

die Beteiligung eine so große, dass man mit Recht sagen: eine

große Trauer war diese für die Heilige Gemeinde Oettingen. In einer

tief ergreifenden Rede hob Herr Distriktsrabbiner Dr. Cohn aus Ichenhausen, der des Verstorbenen Wirken aus persönlicher Anschauung

kennen und schätzen gelernt, anknüpfend an die Anfangsworte der Sidra

‚Heilige sollt ihr sein’,

die edlen Charakterzüge und Verdienste des Entschlafenen hervor, die

Ermahnung an seine Schüler richtend, das edle Beispiel des Verblichenen

in ihrem Leben zu betätigen. – Hieran richteten sich noch verschiedene

Ansprachen von Seiten des Königlichen Distriktschulinspektors, des

Vorstandes des Bezirkslehrervereins, des israelitischen Kollegen H.

Friedmann aus Hainsfahrt und des Schwiegersohnes des Verstorbenen des

Lehrers Gutmann aus Obermoschel. In tiefster Wehmut verließ man die Stätte

der Trauer, der Worte unseres unsterblichen Raschi - seligen Andenkens -

gedenkend: 'Es hat sich gewendet der Fromme, es hat sich gewendet seine

Pracht, es hat sich gewendet sein Glanz.*

Seine Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens". alles

wetteiferte, ihm die im vollen Maße verdiente Anerkennung zu zollen.

Nicht minder rührend war auch die erhebende Leichenfeier nach dem so plötzlich

erfolgten Hinscheiden des geliebten Lehrers. Es bewahrheitete sich dabei

der Spruch unserer Weisen ‚bei der

Trauerrede

erkennt man,

ob

ein Mensch wichtig war’.

Trotz der ungünstigen Zeit – es war Freitagnachmittag kurz

vor Schabbat – war

die Beteiligung eine so große, dass man mit Recht sagen: eine

große Trauer war diese für die Heilige Gemeinde Oettingen. In einer

tief ergreifenden Rede hob Herr Distriktsrabbiner Dr. Cohn aus Ichenhausen, der des Verstorbenen Wirken aus persönlicher Anschauung

kennen und schätzen gelernt, anknüpfend an die Anfangsworte der Sidra

‚Heilige sollt ihr sein’,

die edlen Charakterzüge und Verdienste des Entschlafenen hervor, die

Ermahnung an seine Schüler richtend, das edle Beispiel des Verblichenen

in ihrem Leben zu betätigen. – Hieran richteten sich noch verschiedene

Ansprachen von Seiten des Königlichen Distriktschulinspektors, des

Vorstandes des Bezirkslehrervereins, des israelitischen Kollegen H.

Friedmann aus Hainsfahrt und des Schwiegersohnes des Verstorbenen des

Lehrers Gutmann aus Obermoschel. In tiefster Wehmut verließ man die Stätte

der Trauer, der Worte unseres unsterblichen Raschi - seligen Andenkens -

gedenkend: 'Es hat sich gewendet der Fromme, es hat sich gewendet seine

Pracht, es hat sich gewendet sein Glanz.*

Seine Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens". |

|

*Der

Webmaster von "Alemannia Judaica" freut sich über die

Rückmeldung einer präziseren Übersetzung des Zitates von Raschi,

Adresse siehe Eingangsseite. |

Zum Tod des Lehrers Leopold Gutmann (bis 1898 Lehrer in

Obermoschel, danach in Oettingen, wo er 1930 starb)

Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Oktober 1930

(Nachruf des Lehrervereins): "Leopold Gutmann. Jäh und unerwartet traf

uns am 8. Juli die Trauerbotschaft von dem Ableben Leopold Gutmanns von Oettingen.

Gutmann gehörte unserem Verein seit dem Jahre 1899 als treues,

hilfsbereites und stets uneigennütziges Mitglied an. Immer war er zur

Stelle, wenn es galt, für den Verein und für die Interessen der

Lehrerschaft zu wirken. Durch das Vertrauen der Mitglieder wurde er 1914

in die Verwaltung berufen. In dankbarer Anerkennung seiner besonderen

Verdienste um die Unterstützungskasse wurde er 1922 nach seinem Rücktritte

als Verwaltungsmitglied zum Ehrenmitglied der Verwaltung ernannt. Gutmann

war als Volksschullehrer zuerst in Obermoschel (Rheinpfalz) und seit 1898

in Oettingen tätig. Seine ideale Berufsauffassung und seine hohe pädagogische

Begabung, seine Liebe zur jüdischen Gemeinschaft und zur Jugend, brachten

ihm nicht nur Anerkennung und Verehrung von Seiten seiner Gemeinde,

sondern schafften ihm auch darüber hinaus Ansehen und Freundschaft in

weiten Kreisen. Gutmann ist für uns nicht gestorben. Er lebt in unseren

Reihen weiter. Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Oktober 1930

(Nachruf des Lehrervereins): "Leopold Gutmann. Jäh und unerwartet traf

uns am 8. Juli die Trauerbotschaft von dem Ableben Leopold Gutmanns von Oettingen.

Gutmann gehörte unserem Verein seit dem Jahre 1899 als treues,

hilfsbereites und stets uneigennütziges Mitglied an. Immer war er zur

Stelle, wenn es galt, für den Verein und für die Interessen der

Lehrerschaft zu wirken. Durch das Vertrauen der Mitglieder wurde er 1914

in die Verwaltung berufen. In dankbarer Anerkennung seiner besonderen

Verdienste um die Unterstützungskasse wurde er 1922 nach seinem Rücktritte

als Verwaltungsmitglied zum Ehrenmitglied der Verwaltung ernannt. Gutmann

war als Volksschullehrer zuerst in Obermoschel (Rheinpfalz) und seit 1898

in Oettingen tätig. Seine ideale Berufsauffassung und seine hohe pädagogische

Begabung, seine Liebe zur jüdischen Gemeinschaft und zur Jugend, brachten

ihm nicht nur Anerkennung und Verehrung von Seiten seiner Gemeinde,

sondern schafften ihm auch darüber hinaus Ansehen und Freundschaft in

weiten Kreisen. Gutmann ist für uns nicht gestorben. Er lebt in unseren

Reihen weiter. |

| Hinweis: weitere Berichte zu Lehrer

Leopold Gutmann auf der Textseite zu

Oettingen. |

Über den Lehrer Siegmund Löb (gefallen im Ersten

Weltkrieg 1918)

Anmerkung: Dokumente erhalten von Leslie Haas-Koelsch, San Francisco)

|

|

Lehrer Siegmund Loeb ist am 22. Juni

1883 in Steinbach am Glan

geboren als Sohn des Viehhändlers Josef Löb und seiner Frau Sofie geb.

Aron (links Geburtsurkunde). Er war seit 25. August 1914 verheiratet mit Johanna

geb. Brück, mit der er eine Tochter hatte (geboren in Obermoschel).

Seine Frau Johanna geb. Brück war eine am 16. Juni 1891 in Obermoschel

geborene Tochter des Moritz Brück und seiner Frau Rosa geb. Sternheimer.

Siegmund Löb wurde vermutlich bald nach Beginn des Ersten Weltkrieges in

den Kriegseinsatz eingezogen. Das Familienregister (links) enthält den

Eintrag: "Am 9.11.1916 krank ins Lazarett". Am 4. Mai 1918 ist

er in Hangard gefallen bzw. an seinen Kriegsverletzungen gestorben.

In zweiter Ehe heiratete die Witwe Johanna Löb geb. Brück am 11. Mai

1925 in Obermoschel Ludwig Löb (geb. 21. März 1877 in

Gersheim). |

| |

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1918: "Siegmund Löb.

Am 4. Mai fand bei den schweren Kämpfen im Westen der Lehrer Siegmund Löb

aus Obermoschel den Heldentod. Löb wurde 1883 als der Sohn des

derzeitigen Kultusvorstandes Josef Löb in

Steinbach am Glan geboren. Er

besuchte die israelitische Volksschule seines Geburtsortes. Seine berufliche

Ausbildung erhielt er in der königlichen Lehrerbildungsanstalt

Kaiserslautern und fand nach Absolvierung derselben Anstellung in

Leimersheim, Venningen und

Obermoschel. In letzterem Orte wurde ihm 1914 bis

zu seiner Einberufung im Jahre 1916 die Führung der protestantischen Schule

übertragen. Im ersten Kriegsjahre verheiratete er sich, und Gattin und ein

Töchterchen betrauern schmerzlich den Verlust des teuren Gatten und Vaters.

Die Gemeinde verliert in ihm einen gewissenhaften, pflichttreuen Beamten,

der sich durch sein biederes, von echter Religiosität getragenes,

vorbildliches Verhalten die Wertschätzung all derer erwarb, die mit ihm in

Verkehr standen. Wir Lehrer beklagen den Verlust eines wackeren Kollegen,

dessen heiteres, offenes Wesen ihn jedermann lieb und wert machte. Sein

charaktervolles Interesse, sein pflichttreues Schaffen und sein stets

bewährtes Interesse an allen Standesfragen sichern dem jungen Helden ein

dauerndes Andenken in unseren Reihen." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1918: "Siegmund Löb.

Am 4. Mai fand bei den schweren Kämpfen im Westen der Lehrer Siegmund Löb

aus Obermoschel den Heldentod. Löb wurde 1883 als der Sohn des

derzeitigen Kultusvorstandes Josef Löb in

Steinbach am Glan geboren. Er

besuchte die israelitische Volksschule seines Geburtsortes. Seine berufliche

Ausbildung erhielt er in der königlichen Lehrerbildungsanstalt

Kaiserslautern und fand nach Absolvierung derselben Anstellung in

Leimersheim, Venningen und

Obermoschel. In letzterem Orte wurde ihm 1914 bis

zu seiner Einberufung im Jahre 1916 die Führung der protestantischen Schule

übertragen. Im ersten Kriegsjahre verheiratete er sich, und Gattin und ein

Töchterchen betrauern schmerzlich den Verlust des teuren Gatten und Vaters.

Die Gemeinde verliert in ihm einen gewissenhaften, pflichttreuen Beamten,

der sich durch sein biederes, von echter Religiosität getragenes,

vorbildliches Verhalten die Wertschätzung all derer erwarb, die mit ihm in

Verkehr standen. Wir Lehrer beklagen den Verlust eines wackeren Kollegen,

dessen heiteres, offenes Wesen ihn jedermann lieb und wert machte. Sein

charaktervolles Interesse, sein pflichttreues Schaffen und sein stets

bewährtes Interesse an allen Standesfragen sichern dem jungen Helden ein

dauerndes Andenken in unseren Reihen." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Elias Simon wird zum Stadtrat gewählt (1853)

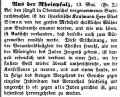

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juni 1853: "Aus der

Rheinpfalz, 13. Mai (Fr.J. =? Frankfurter Journal). Bei den jüngst in

Obermoschel vorgenommenen Stadtratswahlen ist der israelitische Kaufmann

Herr Elias Simon von der großen Mehrheit christlicher Wähler zum

Stadtrate ernannt worden, und wie wir hören, ist Aussicht vorhanden, dass

derselbe auch zum Bürgermeister erwählt werde. Diese Erscheinung, von

der Vorurteilslosigkeit der Christen sowohl, als von der Würdigkeit des

Juden Zeugnis gebend, ist doppelt erfreulich und verdient in einer Zeit,

wo der finstere Geist wieder überall umherschleicht, um die Konfessionen

zu trennen, und aus einem Lande, wo infolge des strengen Vorgehens der

Gerichte gegen einzelne Individuen das Vorurteil feindselig und ungerecht

so oft gegen alle Juden gerichtet ist, ganz besonders hervorgehoben zu

werden." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juni 1853: "Aus der

Rheinpfalz, 13. Mai (Fr.J. =? Frankfurter Journal). Bei den jüngst in

Obermoschel vorgenommenen Stadtratswahlen ist der israelitische Kaufmann

Herr Elias Simon von der großen Mehrheit christlicher Wähler zum

Stadtrate ernannt worden, und wie wir hören, ist Aussicht vorhanden, dass

derselbe auch zum Bürgermeister erwählt werde. Diese Erscheinung, von

der Vorurteilslosigkeit der Christen sowohl, als von der Würdigkeit des

Juden Zeugnis gebend, ist doppelt erfreulich und verdient in einer Zeit,

wo der finstere Geist wieder überall umherschleicht, um die Konfessionen

zu trennen, und aus einem Lande, wo infolge des strengen Vorgehens der

Gerichte gegen einzelne Individuen das Vorurteil feindselig und ungerecht

so oft gegen alle Juden gerichtet ist, ganz besonders hervorgehoben zu

werden." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Uhrmacher Jakob Strauß sucht einen Lehrling (1868 / 1869

/ 1871)

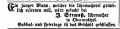

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1868: "Ein

junger Mann, welcher die Uhrmacherei gründlich erlernen will, wird

gesucht bei Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1868: "Ein

junger Mann, welcher die Uhrmacherei gründlich erlernen will, wird

gesucht bei

J. Strauß, Uhrmacher in Obermoschel. Sabbat- und Feiertage ist das

Geschäft geschlossen." |

|

|

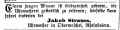

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Mai 1869: "Einem jungen Manne ist Gelegenheit geboten, die

Uhrmacherei gründlich zu erlernen; derselbe kann sofort eintreten

bei Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.

Mai 1869: "Einem jungen Manne ist Gelegenheit geboten, die

Uhrmacherei gründlich zu erlernen; derselbe kann sofort eintreten

bei

Jakob Strauss, Uhrmacher in Obermoschel, Rheinbayern". |

|

|

Anzeige in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871: "Ein

Lehrling wird sogleich gesucht bei Anzeige in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871: "Ein

Lehrling wird sogleich gesucht bei

Jakob Strauß, Uhrmacher in Obermoschel,

Rheinbayern." |

Joseph Lipold sucht für ein Mädchen eine Stellung

(1884)

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Januar 1884: "Ein jüdisches

junges Mädchen, 18 Jahre alt, aus achtbarer Familie, sucht zur Stütze

der Hausfrau bei anständigen Leuten oder zu einer einzelnen Dame für

sofort Stellung. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Januar 1884: "Ein jüdisches

junges Mädchen, 18 Jahre alt, aus achtbarer Familie, sucht zur Stütze

der Hausfrau bei anständigen Leuten oder zu einer einzelnen Dame für

sofort Stellung.

Joseph Lipold in Obermoschel, Bayern." |

Stelle für jüdischen Handwerkerlehrling gesucht

(1937)

Anmerkung: bei dem jüdischen Jungen, für den die Lehrstelle gesucht wurde,

handelte es sich um Karl Lorig, geb. 30. Mai 1923 in Obermoschel als Sohn

von Leo Lorig (geb. 1892 in Butzweiler) und seiner Frau Recha geb.

Brück (geb. 1899 in Obermoschel, verheiratet seit 1922), der im Frühjahr

1937 die Schule beendet hat. Er wurde am 22. Oktober 1940 in das

Internierungslager Gurs deportiert, danach in das Lager Drancy, am 6. März 1943

in das Vernichtungslager Auschwitz, wo er ermordet

wurde.

Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Persönliche Nachricht.

Für einen jüdischen Jungen, der im Frühjahr die Schule verlassen

hat, wird eine Handwerkerlehrstelle gesucht. Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der

Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Persönliche Nachricht.

Für einen jüdischen Jungen, der im Frühjahr die Schule verlassen

hat, wird eine Handwerkerlehrstelle gesucht.

Lorig, Obermoschel". |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betraum vorhanden. Der 1852 in einem

Zustandsbericht über den jüdischen Kultus im Bereich des Landkommissariats

Kirchheim genannte Betsaal war "schon seit 62 Jahren" im Haus des

Jacob Landsberg eingerichtet (das heißt seit 1790). 1814 hat die jüdische

Gemeinde dieses Haus für 900 Gulden erworben. Im Laufe der Jahre wurde der

Zustand des Betsaales immer schlechter. 1841 hieß es, das Gebäude sei

"demoliert", das heißt in baufälligen Zustand. Wenig später ist es

abgebrochen worden.

1844 wurde an Stelle des abgebrochenen Gebäudes mit dem alten Betsaal ein neues

Synagogengebäude erstellt. Im Erdgeschoss wurden Schulsaal und Lehrerwohnung

eingerichtet. Der Betsaal im Obergeschoss hatte 35 Plätze für Männer und 20

Plätze für Frauen auf einer Empore. Die Fassade des Gebäudes war durch

Lisenen und Rundbogenfenster gegliedert.

Über 90 Jahre war das Synagogengebäude Mittelpunkt des jüdischen

Gemeindelebens in Obermoschel. 1911 wurden aufwändige Renovierungsarbeiten

vorgenommen.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

am frühen Morgen des 10. November durch SA-Leute und andere Nationalsozialisten

aufgebrochen. Der Innenraum, die Einrichtung und die fünf wertvollen Buntglasfenster wurden zerstört.

Die Ritualien sowie die demolierte Einrichtung wurden auf den Marktplatz

geschleppt und dort verbrannt. Das Gebäude selbst blieb von einer Brandstiftung

verschont. Im Zweiten Weltkrieg wurden in dem Gebäude französische

Kriegsgefangene und Ostarbeiter untergebracht.

1952 kam das Gebäude im Zuge der Rückerstattung an die Jüdische

Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Der Betsaal wurde in der Folgezeit als

Abstellraum genutzt, die Fenster verkleinert und zum Teil vermauert. 1972

wurde das Gebäude an Privatleute verkauft und 1972/73 in ein Wohnhaus

umgebaut (die Hinweistafel nennt als Jahr des Verkaufs 1975). Das Äußere (und Innere) der früheren Synagoge wurde die Umbauten

unkenntlich gemacht beziehungsweise zerstört.

2006 wurde die frühere Portalinschrift in ein Denkmal bei der

evangelischen Kirche integriert (siehe Bericht unten). Am ehemaligen

Synagogengebäude befindet sich eine Gedenktafel mit dem Text: "Hier stand

die Synagoge der jüdischen Gemeinde Obermoschel, 1841 erbaut. Am 9. November

1938 wurde sie im Verlauf der Reichspogromnacht geschändet und als Gebetshaus

nicht mehr genutzt, 1975 verkauft und zum Wohnhaus umgebaut".

Adresse/Standort der Synagoge: Synagogenstraße

1 (NS-Zeit bis 1989: Mathildenstraße)

Fotos

(Quelle: Landesamt s.Lit. S. 294-296; O. Weber S.

129-131)

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

| November

2006: Denkmal zur Erinnerung an die

Synagoge |

Das Denkmal an

der Kirche des Ortes |

|

|

|

Fotos oben

von Bernhard Kukatzki (Aufnahmen vom Dezember 2011);

weiteres Foto in hoch auflösender Form von Andreas

Andel über Link zu

Fotoseite (846 KB) |

| |

|

|

|

Beitrag von Prof. Dr. Rainer Schlundt und Dekan Stefan Dominke

in http://obermoschel.info/stadtgeschichte/geschichte/:

"Die Steine der Synagoge reden wieder. Zur Geschichte und Botschaft eines Mahnmals.

Überraschend und außergewöhnlich: Ein Rundbogen mit hebräischen Schriftzeichen, neben der Evangelischen Kirche auf einem exponierten Platz der Stadt. Was wollen diese Steine sagen, welche Botschaften sollen sie verkünden?

Bereits der Standort spricht für sich: Hier, auf dem 'Hewwel' steht seit 50 Jahren das Mahnmal für die Opfer der beiden Weltkriege. Erstaunlicherweise zeigt es nicht einen sterbenden Soldaten, wie das so oft zu sehen ist, und erfreulicherweise wiederholt es auch nicht die verlogene Phrase

'Wir starben, damit ihr leben könnt'. In kluger und einfühlsamer Symbolik wurde ein zeitloses, leises und deshalb umso wirkungsvolleres Zeichen gesetzt gegen Krieg und Tod. Hier steht eine Mutter, die beschützend ihre Hand über ihr spielendes Kind hält. Die Statue schließt das Denkmal an der Evangelischen Kirche ab, aber die Mutter steht am Weg zur Katholischen Kirche.

Sie verweist auf Mutter Maria, die in der Katholischen Kirche eine bedeutende Rolle spielt. Standort und Statue drücken Versöhnung zwischen beiden christlichen Gemeinden, Überwindung der Gegensätze zwischen den Konfessionen aus. In der Statue der Mutter als Sinnbild des Lebens ist das schreckliche und sinnlose Sterben, der Krieg schlechthin überwunden. Diese Botschaft des christlichen Mahnmals links von der Kirche wird nun ergänzt durch die

Steine der ehemaligen Synagoge rechts von der Kirche. So wird eine gute Beziehung hergestellt, eine notwendige Balance der Erinnerung um das Zentrum der

'Gotteshäuser'. Der Ursprung des christlichen aus dem jüdischen Glauben wird symbolisch erkennbar. Die Steine sollen anstelle der ehemaligen jüdischen Mitbürger reden. Sie selbst wurden zum Schweigen gebracht, nun werden diese Steine zu Erinnerung, Gedenken und Mahnung reden.

Portal der ehemaligen Synagoge. Der obere, steinerne Halbkreis schloss

ursprünglich das Portal, den Eingang zur Synagoge in Obermoschel ab. Die darunter stehenden Steintafeln symbolisieren die Tür zur Synagoge, die rechte ist etwas nach vorn gerichtet, leicht geöffnet, als lade sie zur Einkehr ein. 3 Inschriften interpretieren 3 Epochen unserer Geschichte.

Die erste Inschrift erinnert an über 600 Jahre christlich-jüdischer Kultur – bereits 1429 wurde dem

'Juden Salman' ein Bergwerk im Selberg verliehen, frühere Zeugnisse jüdischer Kultur sind zu vermuten. In den folgenden Jahrhunderten erlitt die Minderheit die Verfolgungen und Pogrome wie überall in Europa, ehe sie sich ab dem 19. Jahrhundert als gleichberechtigten Teil der Bürgerschaft fühlen konnte. Die Einweihung der repräsentativen Synagoge 1844 drückt Selbstbewusstsein und Emanzipation aus.

Zum Gedenken ruft die zentrale, zweite Inschrift auf. Unvorbereitet, brutal und menschenverachtend traf die Bürger eine verbrecherische Rassenpolitik des III. Reiches. Als die Synagogen in der Reichspogromnacht 1938 geschändet wurden, als die letzten Bürger in das französische Sammellager Gurs am Fuße der Pyrenäen verschleppt wurden, das wenige überlebten, war die jüdische Kultur der Stadt grausam beendet worden. Die Botschaften dieser beiden Tafeln, die Vergangenheit festhalten, fließen in der zentralen Botschaft des gesamten Mahnmals zusammen:

Aus dem Bewusstsein der eigenen Traditionen und in Verantwortung vor der Geschichte mahnt die dritte Inschrift zu friedvollem Miteinander in Gegenwart und Zukunft. Allen drei ethischen Appellen steht die jeweilige Nutzung der Synagoge im Laufe der Jahrhunderte gegenüber. Dieses Ensemble bewahrt einen wichtigen Aspekt der Obermoscheler Geschichte. In der Nähe zur ehemaligen Synagoge, der Synagogenstraße und dem

'Matzenberg' wird die Erinnerung an das Zentrum der jüdischen Gemeinde und zugleich an einen bedeutenden Teil der städtischen Geschichte erhalten. Christliche und jüdische Zeitrechnung nennen zwar andere Ziffern und Namen, meinen aber das gleiche Datum. Gibt es ein deutlicheres Zeichen gemeinsam erlebter Zeit?

Mit diesem Mahnmal wurde ein lang gehegter Plan Wirklichkeit: Vor über 30 Jahren – 1972/73- konnten die Steine des Synagogenportals vor der Müllkippe gerettet werden. Seit dem Jahr 2000 arbeiteten wir an der Realisierung. Briefe um finanzielle Unterstützung fanden wenig Gehör, zu zahlreiche Absagen von zuständigen Institutionen, sehr heftige, unsachliche Kritik ließen zuweilen den Gedanken ans Aufgeben zu. Doch dauernde emotionale Unterstützung, kleine und große Spenden selbst aus den USA, engagierte Mitarbeit Vieler drängten zum Durchhalten.

Am Freitag, den 10. November 2006 konnte dann endlich das Mahnmal der Öffentlichkeit übergeben werden. In einem beeindruckenden ökomenischen Gottesdienst erinnerte Dekan Stefan Dominke an die schrecklichen Verbrechen des Dritten Reiches. Jiddische Lieder, die Frau Silke Loettel – Forderer sehr überzeugend vortrug, ließen Erinnerungen an die ehemalige jiddische Kultur der Pfalz wach werden. Prof. Dr. Rainer Schlundt erläuterte die Botschaft des Mahnmals, das Bläserensemble der Kantorei umrahmte feierlich den Gottesdienst.

Über 400 Besucher aus nah und fern zeigten ihre Zustimmung zu den Botschaften des Mahnmals und seiner Initiatoren.

Zur anschließenden Enthüllung und Einweihung sprachen die Vertreter der Kirchen, der Jüdischen Kultusgemeinde der Pfalz und Repräsentanten der politischen Öffentlichkeit . Während die Namen der ermordeten Bürger und Familien verlesen wurden, legte Frau Mackie McMakin, die Enkelin des

'Uhren – Strauß' einen Stein nieder: Der alte Brauch lebte wieder auf, ein Überrest jüdischer Kultur.

Diese eindrucksvolle, würdige Feier und das Mahnmal sind zum Zeugnis einer ganzen Stadt geworden. Ihre Bürger bekennen sich damit zur Verantwortung vor ihrer Geschichte. Sie haben Marksteine der Erinnerung aufgerichtet, in Verneigung vor den Toten und dem Bekenntnis:

Nicht mehr, wie schon einmal, zu schweigen zu Unrecht und Gewalt!" |

| |

|

Oktober 2020:

Rundgang zur jüdische Geschichte

des Ortes aus Anlass des Gedenkens an die Deportation nach Gurs 1940

|

Artikel von Arno Mohr im

"Wochenblatt-Reporter" (Alsenz) am 27. Oktober 2020: "Spuren jüdischen

Lebens in Obermoschel. Rundgang anlässlich Gurs-Gedenkens.

Obermoschel. 'Sie haben uns heute allen ein besonderes Geschenk heute

gemacht', lobte am Ende des Rundgangs Rubrecht Beuther vor dem jüdischen

Mahnmal den in Obermoschel geborenen und aufgewachsenen Professor Dr. habil.

Dr. phil. Rainer Schlundt, der als profunder Kenner die Spuren jüdischen

Lebens in der kleinsten pfälzischen Stadt kundig und hochinteressant für die

rund 30 Gäste, darunter auch Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel und

VG-Bürgermeister Michael Cullmann, aufzeigte. Die Führung war Teil der

Veranstaltungsreihe anlässlich des Gurs-Gedenkens und wurde statt zentral in

in verschiedene Orte verlegt. Sie soll zum einen zum Nachdenken über die

Geschichte anregen, aber auch aufzeigen, was die Bürger heute dazu beitragen

können, dass der Unmenschlichkeit Einhalt geboten wird und so aus der

Vergangenheit für die Zukunft lernen, so Beuter.

In Obermoschel existierte bis zu ihrer Vernichtung in der Nazizeit eine

jüdische Kultusgemeinde, deren Wurzeln bis in das Mittel-alter

zurückreichen. Den höchsten Bevölkerungsanteil erreichte die jüdische

Gemeinde 1890, als die mit 86 Personen 6,3 Prozent der Bevölkerung stellte.

In das Jahr der Stadtrechteverleihung 1349 fällt auch die erste Erwähnung

von Juden. Heute leben ehemalige jüdische Bürger von Obermoschel und ihre

Nachfahren über alle Welt verstreut, von den USA über Kanada, Brasilien,

Kolumbien, Frankreich bis nach Belgien. Gelegentlich wird die Heimat ihrer

Vorfahren besucht.

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus begann der Rundgang. Hier seien in der

Reichspogromnacht 1938 Möbel und Gegenstände aus der geschändeten Synagoge

verbrannt worden. Jüdische Mitbürger seien am 20. Oktober 1940 vom

Marktplatz aus in Viehwaggons nach Koblenz und von dort dann in die Lager

nach Gurs, einige auch nach Auschwitz, verbracht worden, so Schlundt. Nur

wenige hätten überlebt. Dies seien zwei negative Höhepunkte dieser Zeit für

dem zentralen Platz in Obermoschel gewesen.

Lange gutes Miteinander und gegenseitige Unterstützung und Hilfe.

Schlundt zeigte bei dem Rundgang auch auf, dass es eigentlich ein gutes und

normales Miteinander mit jüdischen Mitbürgern gegeben habe, bevor die

unselige Zeit über die Stadt hereinbrach. Neben normalen jüdischen

Mitbürgern waren einige auch geschäftlich tätig. Direkt am Marktplatz

betrieb der Jude Joseph Maier eine Eisenhandlung mit kombiniertem

Schuhwaren-, Kolonial- und Spezereiwarengeschäft. Später befand sich in

diesem Räumen die Firma Elektro-May. Als der Inhaber Karl. May als

Wehrmachtssoldat in Tulle in französische Kriegsgefangenschaft im Zweiten

Weltkrieg geriet, schickte ihm die frühere Nachbarin Frau Lorig ein Päckchen

mit Brot. In einem beigefügten Brief schrieb sie wörtlich: 'Obwohl die

Deutschen meinen Sohn und meinen Mann umgebracht haben, schicke ich Dir

dieses Päckchen'. Wie die Frau an die Adresse kam, ist bis heute nicht

geklärt. Ein ebenso gutes Zeichen mitmenschlichen Zusammenlebens war der

Einbruch von Räuberhauptmann 'Schinderhannes' - der zwischen 1797 und 1802

die Region unsicher machte und es vor allem auf jüdische Händler und Juden

selbst abgesehen hatte- bei dem Obermoscheler Eisenhändler Joel Elias. Auf

seine Hilferufe erschienen nicht wenige Moscheler, teils bewaffnet und teils

unbewaffnet und vertrieben den Räuberhauptmann samt seinem Gefolge vor die

Stadttore. Auch das sei ein Nachweis, so Schlundt, dass die Moscheler schon

bereit waren, jüdischen Nachbarn beizustehen. Dazu gehört sicherlich auch,

dass der Briefträger Klein trotz Verbot von höherer Stelle, Briefe an Juden

zuzustellen, dies dann über seine Tochter vornehmen ließ.

Eintrübung in Nazi-Zeit. Nach der Machtergreifung Hitlers und in der

Nazi-Zeit trübte sich dieses Verhältnis immer mehr ein. Viele jüdische

Familien wanderten dann aus und verließen die Stadt. Die die dablieben,

wurden in die menschenverachtenden Lager deportiert. In der Wilhelmstraße -

Unnergass - war dann der Eingang zum Polnischen Hof, der früher Danziger Hof

hieß, nächster Halt der Runde. Im Gebäude Nummer 30 wohnte der Viehhändler

Strauß, der im Volksmund nur als 'Ochsen-Strauß' bekannt war. Hier handelte

es sich um einen armen Viehhändler, so Schlundt aber auch wohl situierte

habe es gegeben. Ein Enkel von ihm aus Dallas besuchte in den 90er Jahren

den Ort seiner Vorfahren. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit könne

gesagt werden, ob sich hier auch das jüdische Ritualbad, die Mikwe befand,

Nach einem Klassifikationsplan von 1845 müsste sich das Bad im Anwesen Nr.

22 in der Wilhelmstraße befunden habe.

'Ochsen-Strauß' und 'Uhren-Strauß'. Amüsant war sicherlich der

Vortrag von Schlundt, dass es neben dem 'Ochsen-Strauß' auch einen

'Uhren-Strauß' (Wilhelm Strauß, Landsbergstraße 5) wie auch einen

'Gaul-(Pferde-)Strauß' (Leopold Strauß) gab, letzterer lebte im Haus Nr. 22

in der Wilhelmstraße, dem es mit sechs Kindern wirtschaftlich schlecht ging.

Daneben hatten weitere jüdische Mitbürger Geschäfte in der Stadt wie Isaak

Schneider, Joseph Rheinstein, Josef Maier, Siegfried, Moritz und Friedrich

Brück, Speier & Matthes oder Ferdinand Loeb, die Viehhandel, Kolonialwaren,

Bekleidung oder auch Wein und andere landwirtschaftliche Produkte und Güter

handelten. Auch ein Metzger Carl Lipold war in der Stadt (heutige

Richard-Müller-Straße) tätig und sie alle belebten damit das wirtschaftliche

Leben nicht nur in Obermoschel, sondern in der gesamten Region.

Schuck'sches Haus. Schlundt konnte auch viel Wissenswertes und

Historisches zu dem 'Schuckschen Haus' in der Wilhelmstraße, das aus dem

Jahr 1583/1584 stammt und im ersten Stockwerk im Fachwerk bemerkenswerte

holzgeschnitzte Fratzen und Gesichter, die wohl mit dem Bergbau der Stadt

zusammenhängen, erzählen.

'Weinbrück'. Auf dem Gelände der heutigen Sparkasse und dahinter war

der Weinhändler Friedrich Brück mit seiner Wein-, Branntwein- und

Zigarrenhandlung tätig, später war hier das Weingut/der Weinhandel H.C.

Lemke. Im heutigen Restaurant/Cafe Weinbrück (Weinbrück war 1934 die erste

Telegramm-Name von Friedrich Brück) ist über der Eingangstür das alte

Sandsteinportal mit den Initialen 'FB 1876' überarbeitet zu sehen. Ein

Hingucker besonderer Art ist der der Gastraum: Es ist der 1876 errichtete

große Sandstein-Gewölbekeller.

'Hinnerumweg' -Landsbergstraße. Im 'Hinnerumweg' (Landsbergstraße)

ging es dann zum Anwesen Landsbergstraße 5. Dort war die Familie von

'Uhren-Strauß' zu Hause. Die Frau wurde mit der Tochter (fünf Jahre) ins

Lager Auschwitz deportiert, wusste Schlundt zu berichten. Die Tochter

überlebte das Martyrium und kam später nach Obermoschel zurück und litt

lebenslang an den Folgen des grausamen Lageraufenthaltes.

Judenfriedhof. Über die

Landsbergstraße und Kanalstraße wurde dann der an der Feldstraße gelegene

Judenfriedhof besucht. Bestehend seit 1819 wird im Urkataster 1844 erwähnt,

dass der cica 17 Decimale große /rund 58o Quadratmeter große Begräbnisplatz

'Am Scheeb' bereits seit urdenklicher Zeit Eigentum der Judengenossenschaft

sei. Heute sind noch rund 30 Grabsteine ersichtlich, der Friedhof gibt ein

sehr gepflegtes Bild von sich. Die letzte Beerdigung fand auf besonderen

Wunsch einer Frau vor rund 20 Jahren hier statt. Jeder Grabstein sei

mittlerweile in einem Verzeichnis erfasst und mit Bildern versehen worden,

damit auch dieses Stück Geschichte von Juden in Obermoschel für die Nachwelt

dauerhaft erhalten bleibt, so Schlundt.

Über Judenpfad zur Synagoge. Ein Obermoscheler Teilnehmer wusste zu

berichten, dass der fußläufige Verbindungsweg von der Baumgartenstraße in

die Entengasse/Ringmauergasse als 'Judenpfad' bezeichnet wird, weil er die

kürzeste Verbindung zwischen Judenfriedhof und Synagoge ist. Dort

angekommen, informierte Rainer Schlundt über ein Kernstück jüdischer

Geschichte, die Synagoge, die im Jahre 1841 an der Ecke der Straße

Matzenberg/Synagogenstraße (Matze ist das ungesäuerte Brot, das Juden

während des Pessach esssen) neu errichtet wurde. Synagogen konnten erst

errichtet werden, wenn sich mindestens zehn religionsmündige Männer (Minjan)

zur Abhaltung des Gottesdienstes in einer Gemeinde zusammenfanden. Nur unter

großen Opfern war für die jüdische Gemeinde ein Neubau möglich. Die Fassade

war durch Lisenen und Rundbogenfries gegliedert. Über eine Treppe und ein

Rundbogenportal mit hebräischer Inschrift 'Dies ist das Tor des Herrn, die

Gerechten selbst werden in dasselbe eintreten' (Psalm 118,20). wurde die

Synagoge erschlossen. Im Obergeschoß befand sich der eigentliche Beetsaal,

in dem auch die Thorarollen aufbewahrt wurden. 35 Männerplätze gab es, auf

der Frauenempore waren 20 Plätze vorhanden. Die Decke war mit einem

Sternenhimmel ausgemalt. Im Erdgeschoß befand sich die Wohnung des Vorbeters

und des Lehrers, ebenso war ein Lehrsaal der jüdischen Schule untergebracht.

Es gab auch eine Synagogenordnung mit 24 Artikeln, die regelten, welche

Bräuche existierten und was nicht erlaubt ist. In der Reichspogromnacht

wurde die Syanagoge geschändet und im Innern demoliert, aber nicht in Brand

gesetzt, da wohl Angst bestand, dass das Feuer auf die in der engen Gasse

vorhandenen Nachbargebäude übergreift. Die in der Nazi-Zeit enteignete

Synagoge wurde Anfang der 40er Jahre für die Unterbringung französicher

Kriegsgefangener verwendet und 1952 an die Jüdische Kultusgemeinde der

Rheinpfalz zurückgegeben. Zwanzig Jahre später wurde die ehemalige Synagoge

in der Mathildenstraße 1 (auf Antrag von Rainer Schlundt erhielt diese

Straße durch Stadtratsbeschluß von 1989 wieder den Namen Synagogenstraße) an

den Metzgermeister Karl-Heinz Remdt aus Obermoschel verkauft, der das

Gebäude zu Mietwohnungen umfunktionierte.

Jüdisches Mahnmal auf dem 'Hewwel' an Protestantischer Kirche. Das

Eingangsportal mit der hebräischen Inschrift der Synagoge wurde 2006 als

Bestandteil des jüdischen Mahnmals an der Evangelischen Kirche mitverwendet.

Am 10. November 2006 wurde nach zuvor intensiven Diskussionen dieses würdige

Mahnmal an die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger/innen

errichtet. Schlundt verlas hier zum einen das in Bockenheim preisgekrönte

Gedicht 'Judenhaissje' des Rehorner Mundartdichters Norbert Schneider sowie

in Gedenken die Namen der mindestens elf Obermoschel Mitbürger, die in den

Lagern verstarben. Eine Tafel mit diesen Namen sei das Einzige, das am

Mahnmal noch fehle und ergänzt werden müsse, so Rainer Schlundt (am)."

Link zum Artikel |

| |

|

Januar 2024:

Neuer Beitrag zur Synagoge in

Obermoschel |

Artikel in der "Rheinpfalz"

(Lokalausgabe Donnersbergkreis) vom 11. Januar 2024: "Die 'Ausräumung'

der Synagoge von Obermoschel anlässlich der Reichspogromnacht wird im neuen

Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter beleuchtet.

Die Reichspogromnacht in der Nordpfalz ...ist u.a. Thema ... im neuen

Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter...

Berthold Schnabel aus Deidesheim schreibt über 'Ein Donnerstag im November –

der Reichspogrom vom 10. November 1938 in der Nordpfalz (Teil 1)'. Der

Aufsatz, der in mehreren Fortsetzungen erscheinen wird, orientiert sich in

seiner Untergliederung an der Schilderung des Landgerichts Kaiserslautern

von den Ereignissen des 10. November 1938 im Bereich der SA-Standarte

Rockenhausen. Wegen der an diesem Tag verübten Verbrechen waren 25 Männer

angeklagt, das Urteil wurde am 18. Februar 1949 gesprochen. Ausführlich wird

die sogenannte 'Ausräumung' der Synagoge von Obermoschel beleuchtet...

Das neue Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter ist erhältlich bei Timo

Scherne, Rognacallee 10 in Rockenhausen.

Weitere Infos:

www.nordpfaelzer-geschichtsverein.de"

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 617. |

|  Jüdisches Leben in der

Nordpfalz. Eine Dokumentation des Nordpfälzer Geschichtsvereins von

einem Autorenteam des NGV (Gesamtredaktion: Paul Karmann).

1992. Jüdisches Leben in der

Nordpfalz. Eine Dokumentation des Nordpfälzer Geschichtsvereins von

einem Autorenteam des NGV (Gesamtredaktion: Paul Karmann).

1992. |

| Alfred Hans Kuby (Hrsg.): Pfälzisches Judentum

gestern und heute. Beiträge zur Regionalgeschichte des 19. und 20.

Jahrhunderts. 1992. |

| Michael Tilly: Die Textfunde aus der ehemaligen

Synagoge von Obermoschel als Zeugnisse jüdischer Frömmigkeit im frühen

19. Jahrhundert. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 10. Jahrgang, Ausgabe 1/2000, Heft Nr. 18. S. 5-27. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |

| Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter

besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.

S. 129-131. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S.294-296 (mit weiteren Literaturangaben). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Obermoschel Palatinate.

Four Jewish families were present in 1786 and 15 (64 Jews) in 1848. A cemetery

was opened in 1819 and a synagogue in 1841. The Jewish population was 85 (total

1.347) in 1900 and 35 in 1932-33. No Jews remained by September 1939. The local

Jewish elementary school closed in 1936 and the synagogue was wrecked on Kristallnacht

(9-10 November 1938).

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|