|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der

Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Maßbach (Markt Maßbach,

Landkreis Bad Kissingen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(neu überarbeitet unter Mitarbeit von Klaus

Bub, Maßbach)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

(erstellt unter Mitarbeit des im März 2007 verstorbenen Reinhard Klopf,

Maßbach; weitere Überarbeitung auf Grund der Recherchen von Klaus Bub)

In Maßbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1942. Ihre Entstehung geht in

die Zeit des 15./16. Jahrhunderts zurück. 1446 gab es einen

Streit zwischen den Herren von Maßbach und Wilhelm von Schaumberg, bei dem es

u.a. über bestimmte Rechte der Christen und Juden zu Maßbach ging. Auch im 16.

Jahrhundert werden Juden am Ort genannt (1556). Damals wurden die

unter dem Schutz der Grafen von Henneberg lebenden Juden ausgewiesen, die unter

dem Schutz der Herren von Maßbach stehenden Juden konnten offenbar bleiben. 1687

werden in einer Übersicht 29 Maßbacher Juden genannt, die unter dem Schutz der

Grafen von Hatzfeldt standen. 1710 waren es 18 jüdische Haushaltungen am

Ort mit zusammen 90 Personen. Zwischen 1800 und 1816 werden 27 Häuser genannt,

die in jüdischem Besitz waren.

1766 wurde in Maßbach (zur selben Zeit wie in Burgpreppach) eine

Talmud-Tora-Schule gegründet.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1816 wurden 170 jüdische Einwohner gezählt (17,9 von

insgesamt 948 Einwohnern). Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde 1837

mit 180 Personen erreicht (bei einer Gesamteinwohnerzahl von 1.172

Personen). Danach ging die Zahl durch Aus- und Abwanderung zurück: 1848 147 jüdische

Einwohner (darunter 61 Kinder bis 15 Jahre), 1867 110 (8,9 % von insgesamt

1.236), 1880 127 (9,7 % von 1.306), 1890 103 (8,1 % von 1.275), 1900 83 (6,7 %

von 1.241), 1910 67 (5,2 % von 1.278).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Maßbach auf

insgesamt 33 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände

genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Haium Faibel Fränkel

(Viehhandel), Joseph Simon Uhlmann (Vorsinger, war schon seit ca. 1789 in Maßbach

tätig), Jacob Moses Hofmann (Pferdehandel), David Hirsch Herrmann (Spezerei-

und Viehhandel), Lazarus Kusel Frank (Viehhandel und Schlachten), Salomon Hirsch

Kraus (Viehhandel), Wolf Lazarus Rosenstein (Vieh- und Spezereihandel), Oscher

Maier Baumann (Schmusen), Maier Elias Federlein (Federhandel), Süßmann Isaac

Brandes (Viehhandel), Maier Faibel Feibelstein (Viehhandel), Isaac Bonfet

Heilmann (Schlachten, Schmusen), Moses Levi Rothenberg (Schlachten), Fradel,

Witwe von Samuel Seligmann Schwarzenbach (lebt vom eigenen Vermögen), David

Isaac Demar (Schlachten), Sara, Witwe von Seligmann Löw Seligmann (lebt vom

eigenen Vermögen), Machul Isaac Katzenberger (Schnür- und Bänderhandel),

Maier Levi Pollack (Kleinwarenhandel und Schmusen), Jacob Samuel Haßberger (Krämerei),

Samuel Jacob Eberhard (Krämerei und Viehhandel), Lazarus Seligmann Brumsack

(Kleiderhandel), Lazarus Moses Simon (Vieh- und Schnitthandel), Isaac Jacob Eißemann

(Viehhandel), Feufer (Feifer) Arrie Stoll (Schnitthandel, Schmusen), Marx Moses

Frankenbach (Viehhandel), Samuel Moses Rothländer (Kramwarenhandel), Anschel Löw

Roßmann (Schmusen), Simon Süßmann (Federhandel), Samuel Süßmann

(Kramhandel), Jacob Strub (Schmusen), Samuel Löw Löwenburg (Schmusen), Baruch

David Rosenbach (Viehhandel, Schlachten), Feibel Samuel Krempler (Schmushandel),

Samuel Löw Isaac Stern (Alteisenhandel), Hanna, Witwe von David Mendel

Jahrkauer (lebt vom eigene Vermögen), Aron Frank (Leder- und sonstigen

Produktenhandel, seit 1819), Alexander Haim Heim (Wein-, Waren- und

Landesproduktenhandel, seit 1820), Feibel Süßmann Strupp (Strub,

Kramwarenhandel, seit 1820), Nathan Meyer Pollack (Rauchwarenhandel, seit 1823),

Jacob Simon (Metzgerei, seit 1823), Hirsch Simson Levi Simson (Zehngebothandel,

seit 1825).

An Einrichtungen der jüdischen Gemeinde gab es eine Synagoge (s.u.),

eine jüdische Elementarschule (bis 1920, danach eine Religionsschule), ein

rituelles Bad und seit 1902/03 einen eigenen Friedhof.

Zuvor waren die Toten der Gemeinde in Kleinbardorf

beigesetzt worden. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war bis 1920

ein jüdischer Elementarlehrer (Volksschullehrer), nach 1920 ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter (Chasan) und Schächter (Schochet) tätig

war. Die Stelle wurde bei Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (siehe

unten die Anzeigen aus der Zeitschrift "Der Israelit"). Unter den Lehrern

in der Gemeinde waren u.a. Götz Ullmann (1833-1870), Hirsch Goldstein

(vermutlich 1873 - 1895), Moses Nußbaum (1895 - 1910), Siegfried Freudenberger

(1910 bis nach 1915, vgl. zu ihm bei Thüngen),

Gustav Neustädter (1920 - 1924).

Letzter jüdischer Lehrer war bis 1935 David Cegla (s.u.).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Moritz Marx (geb.

5.7.1884 in Maßbach, vor 1914 in Würzburg wohnhaft, gef. 15.5.1915; siehe

Bericht zu seinem Tod unten) und Unteroffizier Dr. Max Goldstein (geb. 11.5.1883

in Maßbach, vor 1914 in Ludwigshafen am Rhein wohnhaft, gef. 14.9.1916). Ihre

Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

in der Neuen Strauße (beim alten Sportplatz bzw. neben einem Autohaus).

Mitte der 1920er-Jahre wurden noch 31 jüdische Gemeindeglieder gezählt

(2,3 % von insgesamt 1.350 Einwohnern). Die jüdischen Gemeindevorsteher

waren damals Samuel Eberhard, A. Friedmann, F. Heidelberger und A. Frank. Der

Religionsunterricht wurde für die noch drei schulpflichtigen jüdischen Kinder

von Lehrer Berlinger in Poppenlauer

gehalten. Anfang der 1930er-Jahre bildeten den Gemeindevorstand Abraham,

Frank und Hermann Heidelberger. Als Lehrer und Kantor war David Cegla tätig (im

Schuljahr 1932/33 gab es vier schulpflichtige jüdische Kinder am Ort; Cegla übersiedelte

1935 nach Erez Israel).

1933 lebten noch 34 jüdische Personen am Ort. Sie waren in der Folgezeit

eine massiven antisemitischen Propaganda und einem heftigen Wirtschaftsboykott

ausgesetzt, wodurch die jüdische Gemeinde stark verarmte. Dennoch konnten die jüdischen

Viehhändler des Ortes noch in beschränktem Umfang Geschäftsbeziehungen zu

Bauern der Umgebung wahrnehmen. Im Oktober 1938 gab es noch zwei jüdische Viehhändler

und einen Fellhändler in Maßbach. Den Unterricht der Kinder und die Betreuung

der jüdischen Gemeinde in Maßbach wurde seit 1935 von Lehrer Ignatz Popper übernommen

(1941 nach Deportation ermordet).

In der Pogromnacht im November 1938 wurde die Synagoge zerstört, jüdische

Wohnhäuser wurden verwüstet. Einem Teil der 1933 hier wohnhaften Personen

gelang noch die Auswanderung, andere verzogen in andere deutsche Städte. 1942

wurden acht Personen nach Izbica (Lublin) und nach Theresienstadt deportiert.

Von den in Maßbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben von

Klaus Bub): Irma Adler (1898?),

Dorothea (Dora) Eberhardt (1889), Johanna Eberhardt geb. Heumann (1878), Marianne Eberhardt (1881), Bianka Frank geb.

Gips (1876), David Frank (1869), Hannchen Frank geb. Haas (1873), Marie Gips geb. Nussbaum (1878), Max Gips

(1878), Louis Goldstein (1881), Lina Heidelberger geb. Rossmann (1861), Klara Hirschberg (1892), Betti Kahn geb. Nußbaum (1900),

Leo Katzenberger (1873), Max Katzenberger (1878), Rosa Kleemann geb. Simon

(1873), Gertrud Ledermann geb. Eberhardt (1913), Rosa Ledermann geb.

Katzenberger (1877), Fritz Nussbaum (1902), Otto Nussbaum

(1906), Simon Nussbaum (1866), Lehrer Ignatz Popper (1873), Käthe Popper geb. ? (1905), Cilli (Zilli)

Rosenberger geb. Eberhardt (1878), Ilse Rosenthal (1910), Rachel (Recha)

Rosenthal geb. Katzenberger (1883), Recha Rothschild geb. Nussbaum (1893),

Anselm Roßmann (1863), Lina Schäfer geb. Marx (1879), Meta Schwarzenberger

geb. Katzenberger (1870), Ida Sonnenberger geb. Katzenberger (1882), Eugen

Strauss (1885), Rebekka Strauß geb. Hubert (1862), Moritz Treuhold (1880),

Clotilde Weglein geb. Katzenberger (geb. 1869), Sophie Weil geb. Freudenthal

(1852), Dina Wolf geb. Strauß (1875).

Anmerkungen:

- die in der Liste bis November 2012 genannten Jette Frank (1845)

und Felix Heidelberger (1866) sind noch in Maßbach gestorben und wurden dort

begraben (Hinweis von Klaus Bub).

- für Lina Schäfer geb. Marx wurde am 23. Mai 2015 in Stuttgart-West ein

"Stolperstein" verlegt: Informationen

/ Verlegungsblatt.

Hinweis: der in der Liste genannte Leo Katzenberger (geb. 1873

in Maßbach) war der langjährige Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Nürnberg

Lehmann (Leo) Katzenberger, der am 3. Juni 1942 als Opfer der

NS-Rassenjustiz nach einem Schauprozess des Sondergerichts Nürnberg schuldlos

verurteilt und hingerichtet wurde. Über Leo Katzenberger siehe einen Wikipedia-Artikel

zu seiner Biographie sowie Seiten bei der Website

"Holocaust-Referenz und das Buch von Christiane Kohl (siehe unten im

Literaturverzeichnis).

Weiterer

Hinweis: Über den Film

"Leo und Claire" (2001) zur Geschichte von Leo Katzenberger siehe

gleichfalls einen Wikipedia-Artikel. Weiterer

Hinweis: Über den Film

"Leo und Claire" (2001) zur Geschichte von Leo Katzenberger siehe

gleichfalls einen Wikipedia-Artikel.

Hinweis auf das DP-Lager im Schloss Maßbach: 1946/47 war im Schloss

Maßbach ein Lager für etwa 90 jüdische Überlebende der NS-Zeit eingerichtet

("Displaced Persons"). Es handelte sich um das "Kibbuz Lanegew".

Die jüdischen Bewohner des Schlosse Maßbach erhielten landwirtschaftliche

Grundkenntnisse im Ackerbau zur Vorbereitung der Auswanderung nach Palästina.

Weitere Informationen siehe in der Website www.after-the-shoah.org:

Seite

zu Maßbach.

Artikel von Jim G. Tobias: "Als Schloss Maßbach Kibbuz Lanegew hieß"

vom 8. Februar 2017: http://www.hagalil.com/2017/02/schloss-massbach/.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Lehrer-, Vorsänger- und

Schächterstelle von 1870 und 1920

Die Ausschreibung von 1870 war notwendig nach dem Tod des Lehrers

Götz Ullmann, der von 1833 bis 1870 Lehrer in der Gemeinde war.

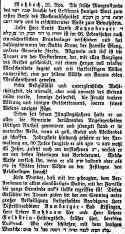

Ausschreibung in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1870: "Offene

Religionslehrerstelle. Ausschreibung in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1870: "Offene

Religionslehrerstelle.

Die Religionslehrer-, Vorsänger- und

Schächterstelle in Maßbach, Bezirksamt Kissingen, ist erledigt und wird

wie folgt ausgeschrieben: 1) der fixe Gehalt beträgt fl. 300. 2) die

jährliche Nebeneinkünfte fl. 50, 3) die Funktion als

Schächter fl. 150. In Summa fl. 500. nebst freier Wohnung in

schönem Wohnhaus mit Nebengebäuden und Garten. Bewerber wollen sich in

kürzester Frist an Unterzeichneten wenden.

Der Vorstand. A. L. Freudenthal". |

| Die Ausschreibung 1920 erfolgte nach der

Aufhebung der jüdischen Elementarschule: |

Ausschreibung in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Zufolge

Aufhebung unserer Elementarschule bis 1. Mai, wegen zu geringer

Kinderzahl, suchen wir einen seminaristisch gebildeten Ausschreibung in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Zufolge

Aufhebung unserer Elementarschule bis 1. Mai, wegen zu geringer

Kinderzahl, suchen wir einen seminaristisch gebildeten

Religionslehrer,

Schochet und Chasen.

Fixum M. 3.000, garantiertes Nebeneinkommen M. 1000.

Schönes zweistöckiges Schulhaus (ev. für Pensionäre) mit

Gemüsegärtchen. Zeit und Gelegenheit zu Privatunterricht. Gefl.

Meldungen an

Kultusvorstand Samuel Eberhardt. Massbach bei Bad

Kissingen." |

| Auf die Ausschreibung bewarb sich

erfolgreich Gustav Neustädter (siehe unten). |

Zum Tod des Lehrers Götz Ullmann, 1833 bis 1870

Lehrer in Maßbach

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870: "Nekrolog.

Maßbach, Bezirksamt Kissingen, 21. Juni 1870. (Aus besonderen

Gründen verspätet). Ein unersetzlicher Verlust betraf heute die hiesige

israelitische Gemeinde. Unser geliebter Lehrer und More Horaah (=

Gesetzeslehrer), Herr Götz Ullmann, welcher 37 Jahre hier

fungierte, hat das Zeitliche gesegnet. Seine immensen Kenntnisse, sowohl

im Hebräischen, als auch in den profanen Wissenschaften, hätten ihn wohl

befähigt, den ersten Rabbinatssitz mit Ehren zu behaupten. Er war jedoch

in früheren Jahren durch anhaltende Luftröhrenkrankheiten verhindert,

solche Stellen, welche ihm sogar angetragen waren, anzunehmen. Seine

großen Kenntnisse erwarb er sich bei Rabbi Wolf Hamburger - seligen

Angedenkens - und noch bei verschiedenen Autoritäten damaliger Zeit;

seine Universitätsstudien genoss er in Würzburg. Von seinen vielen

Zöglingen, welche er auch im Kaufmännischen ausgebildet, sind manche

Chefs bedeutender Handlungshäuser. Mit seinem enormen Wissen vereinigte

der Selige zugleich strenge Rechtlichkeit, und sein großes Gottvertrauen,

seine Ergebenheit in Gottes Willen hielten an bis zum letzten Atemzuge.

Von seiner großen Wohltätigkeit, welche im vollen Sinne des Wortes keine

Grenzen kannte, zeugte das Wehklagen der christlichen Armen. Die tiefe

Trauer derjenigen, welche ihm die letzte Ehre erwiesen - es waren

sämtliche Israeliten der Nachbargemeinden, sowie der protestantische Herr

Pfarrer mit verschiedenen christlichen Bürgern anwesend - bewies

deutlich, dass der Verklärte nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend

sehr vermisst wird. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870: "Nekrolog.

Maßbach, Bezirksamt Kissingen, 21. Juni 1870. (Aus besonderen

Gründen verspätet). Ein unersetzlicher Verlust betraf heute die hiesige

israelitische Gemeinde. Unser geliebter Lehrer und More Horaah (=

Gesetzeslehrer), Herr Götz Ullmann, welcher 37 Jahre hier

fungierte, hat das Zeitliche gesegnet. Seine immensen Kenntnisse, sowohl

im Hebräischen, als auch in den profanen Wissenschaften, hätten ihn wohl

befähigt, den ersten Rabbinatssitz mit Ehren zu behaupten. Er war jedoch

in früheren Jahren durch anhaltende Luftröhrenkrankheiten verhindert,

solche Stellen, welche ihm sogar angetragen waren, anzunehmen. Seine

großen Kenntnisse erwarb er sich bei Rabbi Wolf Hamburger - seligen

Angedenkens - und noch bei verschiedenen Autoritäten damaliger Zeit;

seine Universitätsstudien genoss er in Würzburg. Von seinen vielen

Zöglingen, welche er auch im Kaufmännischen ausgebildet, sind manche

Chefs bedeutender Handlungshäuser. Mit seinem enormen Wissen vereinigte

der Selige zugleich strenge Rechtlichkeit, und sein großes Gottvertrauen,

seine Ergebenheit in Gottes Willen hielten an bis zum letzten Atemzuge.

Von seiner großen Wohltätigkeit, welche im vollen Sinne des Wortes keine

Grenzen kannte, zeugte das Wehklagen der christlichen Armen. Die tiefe

Trauer derjenigen, welche ihm die letzte Ehre erwiesen - es waren

sämtliche Israeliten der Nachbargemeinden, sowie der protestantische Herr

Pfarrer mit verschiedenen christlichen Bürgern anwesend - bewies

deutlich, dass der Verklärte nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend

sehr vermisst wird.

Möge ein würdiger Nachfolger unseren Verlust in Etwas ersetzen. Vollen Ersatz

können wir nicht gut bekommen. Ein dankbarer Schüler." |

Werbung für die jüdische Elementarschule in Maßbach

mit einem von Lehrer Nußbaum eingerichteten Pensionat (1905 / 1909)

Die Einrichtung eines solchen Pensionates hatte einen doppelten

Zweck. Zum einen konnten im Blick auf die klein gewordene Zahl der Schüler an

der jüdischen Elementarschule noch der eine oder andere Schüler von außerhalb

gewonnen werden. Zum anderen hatte der Lehrer beziehungsweise die Lehrerfamilie

dadurch ein zusätzliches kleines Einkommen.

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. März 1905:

"Knabenpensionat Massbach, Unterfranken, gewährt neben

tüchtiger Allgemeinbildung gründliche Vorbereitung für den

kaufmännischen Beruf. Besondere Unterrichtsfächer: Französische

Sprache, kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Wechsellehre,

Korrespondenz und Stenographie. Eintritt vom 12. Lebensjahre ab. - Beginn

des Schuljahres 1. Mai. Günstige Bedingungen - Beste Referenzen. Lehrer

Nussbaum." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. März 1905:

"Knabenpensionat Massbach, Unterfranken, gewährt neben

tüchtiger Allgemeinbildung gründliche Vorbereitung für den

kaufmännischen Beruf. Besondere Unterrichtsfächer: Französische

Sprache, kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Wechsellehre,

Korrespondenz und Stenographie. Eintritt vom 12. Lebensjahre ab. - Beginn

des Schuljahres 1. Mai. Günstige Bedingungen - Beste Referenzen. Lehrer

Nussbaum." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1909:

"Israelitische Elementarschule mit Pensionat. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1909:

"Israelitische Elementarschule mit Pensionat.

Massbach

(Unterfranken). Gründliche Allgemeinbildung, besondere Vorbereitung in

allen Handelsfächern. Lehrgang ein- und zweijährige Aufnahme vom 11.

Lebensjahre ab. Beste Erfolge. Lehrer Nußbaum." |

Über Gustav Neustädter

(1920-1924 Religionslehrer in Maßbach)

Von 1913 bis 1914 war als Religionslehrer in Cham Gustav

Neustädter; zu seiner Biographie

https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/lehrerbiografien/gustav-neustaedter/

Gustav Neustädter ist in Sulzbürg geboren,

lernte an der jüdischen

Präparandenschule in Höchberg, 1913 Religionslehrerprüfung in Regensburg;

1913-14 Religionslehrer in Cham, 1914 bis 1918

als Soldat im Ersten Weltkrieg, wohnte danach in

Adelsdorf; verheiratet seit 1920 mit Paula

geb. Bacharach aus Rhina; 1920 bis 1924

Religionslehrer in Maßbach; ab 1924 bis 1938 Religionslehrer, Hilfskantor

und Schochet in Bad Kissingen, zuletzt

erster Kantor und Lehrer ebd.; 1942 wurden Gustav und Paula Neustädter mit Sohn

Ernst nach Izbica deportiert und ermordet.

Zum Tod von Lehrer Moses Nußbaum (1930, Lehrer in Maßbach von 1895 bis 1910)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem

Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege

Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er

war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in

Wiesenfeld als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach bei

Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit entfaltet

hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an sich selbst

gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre 1910 in

seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er sich

nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und

erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand

es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende

Stellung in seinem Berufe zu erobern. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem

Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege

Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er

war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in

Wiesenfeld als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach bei

Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit entfaltet

hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an sich selbst

gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre 1910 in

seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er sich

nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und

erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand

es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende

Stellung in seinem Berufe zu erobern.

An seinem Grabe vereinigte sich eine große Trauergemeinde. Neben den

jüdischen Kollegen des Bezirks waren die hiesigen Volksschullehrer sehr

zahlreich erschienen, die die Beerdigungsfeier mit einem ergreifenden

Grabgesang eröffneten. Nach der tief empfundenen Grabrede des Herrn

Rabbiners Dr. S. Bamberger, widmete ihm Ludwig Steinberger warme

Abschiedsworte als Freund und Kollege und sprach Dank und Verehrung im

Namen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern aus. Nach einigen Abschiedsworten

des eigenen Bruders, des Herrn Hauptlehrers Nußbaum (Neumarkt), sprach

der Vorstand des Bezirkslehrervereins Kissingen im Namen des Bayerischen

Lehrervereins herzliche Worte ehrenden Gedenkens. Herr Gustav Neustädter

brachte im Namen der Gemeinde Maßbach, die sehr zahlreich am Grabe

erschienen war, Verehrung und Dankbarkeit derselben zum Ausdruck.

Mit Moses Nußbaum ist ein vorbildliches Lehrerleben verhaucht. Sein

Andenken wird in unserem Verein hoch in Ehren bleiben." |

Zum Tod von Adele Nußbaum, Witwe des Lehrers Moses

Nußbaum (1937)

Artikel

in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. Oktober 1937:

"Persönliches. Am Erew Jaum-Kippur (= 14. September 1937, Vorabend

zu Jom Kippur, Versöhnungstag) verschied Frau Adele Nußbaum, die Witwe

unseres Vereinsmitgliedes Moses Nußbaum seligen Angedenkens, Lehrers in

Maßbach. Auch an dieser Stelle sei den Kindern der verstorbenen

geschätzten Frau herzliches Beileid zum Ausdruck gebracht." Artikel

in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. Oktober 1937:

"Persönliches. Am Erew Jaum-Kippur (= 14. September 1937, Vorabend

zu Jom Kippur, Versöhnungstag) verschied Frau Adele Nußbaum, die Witwe

unseres Vereinsmitgliedes Moses Nußbaum seligen Angedenkens, Lehrers in

Maßbach. Auch an dieser Stelle sei den Kindern der verstorbenen

geschätzten Frau herzliches Beileid zum Ausdruck gebracht." |

Lehrer Cegla übersiedelt nach Erez Israel (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1935:

"Maßbach (Ufr.), 3. Februar (1935). Lehrer David Cegla ist in

Erfüllung eines lang gehegten Wunsches Anfang des Monats nach Erze Israel

übergesiedelt, wo bereits zwei seiner Söhne wohnen. Cegla war wegen

seines freundlichen und zuvorkommenden Wesens sowie durch seine

Hilfsbereitschaft allgemein geschätzt. Besondere Hochachtung genoss er

wegen seiner Frömmigkeit und seines bedeutenden talmudischen Wissens,

weshalb er von dem verstorbenen Kissinger Raw - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - mit dem Chower-Titel ausgezeichnet

wurde. In einer ergreifenden Abschiedsrede verabschiedete er sich von

seiner Gemeinde, die ihm Dank für seine segensreiche Tätigkeit

aussprach." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1935:

"Maßbach (Ufr.), 3. Februar (1935). Lehrer David Cegla ist in

Erfüllung eines lang gehegten Wunsches Anfang des Monats nach Erze Israel

übergesiedelt, wo bereits zwei seiner Söhne wohnen. Cegla war wegen

seines freundlichen und zuvorkommenden Wesens sowie durch seine

Hilfsbereitschaft allgemein geschätzt. Besondere Hochachtung genoss er

wegen seiner Frömmigkeit und seines bedeutenden talmudischen Wissens,

weshalb er von dem verstorbenen Kissinger Raw - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - mit dem Chower-Titel ausgezeichnet

wurde. In einer ergreifenden Abschiedsrede verabschiedete er sich von

seiner Gemeinde, die ihm Dank für seine segensreiche Tätigkeit

aussprach." |

Lehrer i.R. Ignatz Popper aus Leer übernimmt die Religionslehrerstelle in Maßbach

(1935)

Anmerkung: Lehrer Ignatz Popper (geb. 25.1.1873 in Ahrensburg) war bis 1935

Lehrer und Kantor an der jüdischen Volksschule und in der Gemeinde in Leer /

Ostfriesland (zuvor in Weener); er war verheiratet mit

Nanette geb. Marx (geb. 1881 in Oberdorf); nach

seiner Zurruhesetzung übernahm Lehrer Popper noch einige Zeit den Unterricht

und die Betreuung der Gemeinde in Maßbach; am 22. November 1941 ist das Ehepaar

Popper von Frankfurt aus nach Kowno (Kauen) deportiert und dort wenige Tage

später ermordet worden. Die beiden Töchter Käthe (geb. 1905 in Lingen) sowie

Lea (geb. 1908 in Weener) wurden gleichfalls

von Frankfurt aus deportiert. Der einzige Überlebende der Familie, Sohn Alfred

(geb. 1911 in Weener) hat 1938 noch in die USA

emigrieren können (gest. 1992 in Falmouth, Maine, USA).

Mitteilungen

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1935: "Stellenbesetzungen: Der Lehrer Hermann Rosental, bisher in

Frankfurt am Main, wurde nach Neumarkt,

der Schulamtsbewerber Färber nach Rockenhausen

berufen. - Der pensionierte Volksschullehrer Popper in Leer übernahm die

Religionslehrerstelle in Maßbach." Mitteilungen

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni

1935: "Stellenbesetzungen: Der Lehrer Hermann Rosental, bisher in

Frankfurt am Main, wurde nach Neumarkt,

der Schulamtsbewerber Färber nach Rockenhausen

berufen. - Der pensionierte Volksschullehrer Popper in Leer übernahm die

Religionslehrerstelle in Maßbach." |

Über jüdische Talmud-Tora-Schulen im 18. Jahrhundert

- in Burgpreppach und Maßbach werden 1766 Schulen gegründet

Bericht von 1938 (!) von Bezirksrabbiner (in Burgpreppach) Saul

Munk

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juli 1938: "'Talmud-Tauroh

limdinas Grabfeld'. Von Bezirksrabbiner Saul Munk in

Burgpreppach. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juli 1938: "'Talmud-Tauroh

limdinas Grabfeld'. Von Bezirksrabbiner Saul Munk in

Burgpreppach.

Am nördlichen

Ende Bayerns, südlich der Rhön, streckt sich eine Ebene hin, die den

Namen Grabfeld führt. Vor Jahrhunderten schon bestanden dort zahlreiche jüdische

Gemeinden. Einen Mittelpunkt unter ihnen bildete schon früh die Gemeinde

in Burgpreppach. Schwer ist es, den Entstehungszeitpunkt dieser Gemeinde

festzustellen. Er soll in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, oder

auch noch früher, liegen. Einen Anhaltspunkt dafür gibt der

traditionelle Fasttag der Gemeinde am Vortrag des Rausch Chaudesch Siwan,

von dessen Ursprung nur noch bekannt ist, dass ein Überfall bewaffneter

Scharen der Gemeinde drohte, und dass mit Hilfe der Schlossherrschaft

diese Gefahr gebannt wurde.

Die älteste – uns bekannte – Urkunde teilt mit, dass die

Schlossherrschaft den Juden Burgpreppachs im Jahre 1681 ein Gebäude als 'Schul' (Synagoge) zur Verfügung stellt, weil

'ihnen die Schul

ziemlich eng wurde'. Ein weiteres Datum ergibt sich aus dem Akrostichon

an der Ostwand der jetzigen Synagoge, welches das Datum des Jahres 5524 =

1764 ergibt. Eine andere Urkunde gibt bekannt, dass der Friedhof im Jahre

1706 angelegt wurde.

Die Gemeinden des Grabfeldes zeigen besonders beispielhaft, wie die Pflege

des Torastudiums als vornehmste Aufgabe der jüdischen Öffentlichkeit

betrachtet wurde. Wir besitzen ein Protokoll, das in Burgpreppach

aufgenommen wurde, und dessen Datum die Jahreszahl 5526 = 1766 aufweist.

Die Beschlüsse einer Versammlung vom 24. Tammus des genannten Jahres sind

da mit folgender Einleitung verzeichnet:

'An den oben bezeichneten Tage versammelten sich hier in

Burgpreppach Angehörige der ganzen Landschaft zur Gründung von

Thoraschulen in unserer Gegend. Es wurde ein Verein (Chewroh) gegründet.

An die Spitze desselben wurden 18 Männer gestellt; aus diesen wurden

wieder drei Oberbeamte gewählt (Obergabboim), und zwar …. (folgen

Namen). Aus der Menge der angemeldeten Schüler wurden die würdigsten und

fähigsten ausgewählt. Es wurden für diese zwei tüchtige Lehrer

bestellt. Nach dem augenblicklichen Bedürfnisse wurden zunächst zwei

Tora-Schulen gegründet, die eine am hiesigen Platze, die andere in Maßbach'.

Das Protokoll enthält weitere Angaben über die Verteilung der Schüler

auf die beiden Anstalten, über die Finanzierung des Unternehmens durch

Anlage eines Grundfonds, über die Verwaltung der Gelder, über die

Verewigung der Namen der Spender usw.

Der Stiftung wird der Name 'Talmud-Thauro limdinas Grabfeld'

gegeben.

Im Laufe der Jahre ist der materielle Bestand dieser Stiftung

ziemlich bedeutungslos geworden. Die Zinsen reichten bald nicht mehr zur

Erfüllung der Aufgabe aus. Ein kleiner, materiell unbedeutender Rest hat

sich aber über Krieg und Inflation hinweg erhalten und besteht heute noch

als 'Grabfelder Judenlandschaftsschulstiftung'.

In Burgpreppach aber ist die Idee, die der Stiftung zugrunde liegt,

seit ihrer Begründung hoch gehalten worden. Reichten die Zinsen der

Stiftung zur Erhaltung einer Schule nicht mehr aus, so flossen reichlich

Spenden, um die Tora-Schule oder eine Lernstätte zu unterhalten. So dürften

seit dem Jahre 1766 fast ununterbrochen in Burgpreppach jüdische Kinder

und Jünglinge 'Thora' gelernt haben, sei es in zu diesem Zwecke gegründeten

Schulen, sei es als Schüler der dort amtierenden Rabbiner.

Die letzte Schulgründung erfolgt im Jahre 1875 durch den verewigten

Distriktsrabbiner Abraham Hirsch seligen Andenkens. Damals wurde zur

Erhaltung der Schule ein besonderer Verein gegründet, der heute noch

bestehende 'Talmud-Thora-Verein'. Nach den Satzungen des Vereins

sollte die Schule 'gründliches, jüdisches Wissen, innige, gediegene

Religiosität, in Verbindung mit wahrer edler Bildung' verbreiten.

Die Schule hatte jeweils die Form angenommen, die den Zeitbedürfnissen

und Zeitverhältnissen entsprach. Jahrzehntelang war es eine Präparandenschule,

durch die viele nachmalige Lehrer in Deutschland gegangen sind. Später

wurde eine Bürgerschule angegliedert. Als Bürgerschule hat sich die

Anstalt bis zu ihrer Schließung im Frühjahr 1938 erhalten. Mag die

Tora-Schule in Burgpreppach nur ein winziges Element in der großen Zahl jüdischer

Schulen Deutschlands gewesen sein, so dürfte doch dieses Flämmchen jüdischer

Lehre, das dort 172 Jahre lang brannte, es verdienen, durch diese Zeilen

ganz der Vergessenheit entrissen zu werden." |

Das "Israelitische Unterrichts-Institut" zum

Vorbereitung auf gewerbliche und kaufmännische Berufe (1886)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Maßbach ein

solches "Unterrichts-Institut". Die Werbung hierfür in der in ganz

Deutschland gelesenen orthodox-jüdischen Zeitschrift "Der Israelit"

zeigt eine gewisse überregionale Bedeutung der Einrichtung an. Bereits Lehrer

Götz Ullmann (gest. 1870, s.u.) bildete Schüler in Maßbach für

kaufmännische Berufe aus. Das Unterrichts-Institut könnte auf ihn

zurückgehen.

Bei dem unterzeichnenden Lehrer H. Goldstein handelt es sich um Hirsch

Goldstein (geb. 1854 in Bischwind, gest. 1929 in Würzburg), der von 1895

bis zu seiner Pensionierung 1913 Lehrer in Heidingsfeld

war. Er war zeitweise Vorsitzender des Israelitischen Lehrervereins für Bayern.

In Maßbach hat er geheiratet (Regina geb. Marx, geb. 1858 Maßbach, gest. 1925

Würzburg), mit der er drei in Maßbach geborene Kinder hatte (Louis (geb.

1881), Alfred (geb. 1882), Max (geb. 1883).

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1884:

"Vorbereitung zum Lehr- und Kaufmannsfache, Unterricht in

fremden Sprachen, Buchführung, kaufmännische Korrespondenz etc. bei H.

Goldstein, Maßbach bei Kissingen. Referenzen erteilen gütigst die

Herren Rabbiner zu Kissingen und Würzburg, sowie die Herren Lehrer des

israelitischen Seminars zu Würzburg." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1884:

"Vorbereitung zum Lehr- und Kaufmannsfache, Unterricht in

fremden Sprachen, Buchführung, kaufmännische Korrespondenz etc. bei H.

Goldstein, Maßbach bei Kissingen. Referenzen erteilen gütigst die

Herren Rabbiner zu Kissingen und Würzburg, sowie die Herren Lehrer des

israelitischen Seminars zu Würzburg." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1886:

"Unterrichts-Institut Maßbach bei Bad Kissingen. Gründliche

Vorbereitung zum gewerblichen und kaufmännischen Beruf. Beginn des

Semesters 2. Mai. Näheres durch den Vorstand H. Goldstein". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1886:

"Unterrichts-Institut Maßbach bei Bad Kissingen. Gründliche

Vorbereitung zum gewerblichen und kaufmännischen Beruf. Beginn des

Semesters 2. Mai. Näheres durch den Vorstand H. Goldstein". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1886:

"Israelitisches Unterrichts-Institut Massbach bei Bad Kissingen.

Gründliche Vorbereitung zum sofortigen Übertritt in bürgerlichen und

kaufmännischen Beruf. Billige und gute Pension. Beginn des Semesters 27.

Oktober. Näheres durch H. Goldstein, Vorstand." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1886:

"Israelitisches Unterrichts-Institut Massbach bei Bad Kissingen.

Gründliche Vorbereitung zum sofortigen Übertritt in bürgerlichen und

kaufmännischen Beruf. Billige und gute Pension. Beginn des Semesters 27.

Oktober. Näheres durch H. Goldstein, Vorstand." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Louis David Katzenberger (1904)

Zur Familiengeschichte siehe mehr unten bei Weitere

Dokumente.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1904:

"Maßbach, 21. November (1904). Die frühe Morgenstunde des Schabbat

wejeze (Schabbat mit der Toralesung 'und es ging hinaus', 19. November

1904) brachte des Erklärers sinniges Wort zum ersten Verse des

Wochenabschnittes 'du gingst als Gerechter hinaus von diesem Ort in das

Land des Wohlgefallens' uns in erschütternder Weise zum

Bewusstsein. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1904:

"Maßbach, 21. November (1904). Die frühe Morgenstunde des Schabbat

wejeze (Schabbat mit der Toralesung 'und es ging hinaus', 19. November

1904) brachte des Erklärers sinniges Wort zum ersten Verse des

Wochenabschnittes 'du gingst als Gerechter hinaus von diesem Ort in das

Land des Wohlgefallens' uns in erschütternder Weise zum

Bewusstsein.

Unser Herr Louis David Katzenberger - Herr Jehuda Sohn des David

HaKohen, des Gelehrten dieser Gemeinde - ist im 66. Lebensjahre nach

einwöchentlichem Krankenlager verschieden und hat dahingenommen der

Gattin Krone, der Familie Glanz, unserer Gemeinde Zierde. Allgemein und

tief ist die Trauer um den Verstorbenen, der, mit allen Vorzügen des

Geistes geschmückt, mit einem Herzen voll reinster Menschenliebe begabt

und mit tatkräftigem Willen ausgerüstet, eine gar seltene Blüte am

Baume edlen Menschentums gewesen.

Echte Religiosität und unvergleichliche Wohltätigkeit, die niemals, aber

auch niemals des Gebens müde wurde, sonnige Heiterkeit, die Frucht wahrer

Bildung und innigen Gottvertrauens, waren seines Wesens uneigne Züge.

Schon seit seinen Jünglingsjahren hatte er an allen die Gemeinde

berührenden Angelegenheiten tätigen Anteil genommen und jederzeit stand

er in vorderster Reihe, wenn es galt, Gutes und Bleibendes zu schaffen.

Jahrzehnte gehörte er der Verwaltung an, 30 Jahre fungierte er als Baal

tekoa (Schofarbläser an den Hohen Feiertagen) und wohl 45 Jahre,

zuletzt noch am verflossenen Jom Kippur (Versöhnungstag), versah

er an den hohen Feiertagen das Vorbeteramt. Welche Weihe umfloss ihn, wenn

er als Sch'tz (Vorbeter) dastand oder als Kohen (aus

dem Priestergeschlecht Stammender) in Mitten seiner Söhne an den

Festtagen den Priestersegen sprach!

Kein Wunder, dass mit der gebeugten, dem Verstorbenen in allem

ebenbürtigen Gattin, mit der Familie die ganze Gemeinde aufs tiefste

ergriffen ist! Diesen Gefühlen der Trauer gaben bei der am Sonntag unter

großer Beteiligung stattgehabten Beerdigung Herr Distriktsrabbiner

Bamberger - Bad Kissingen, Herr Lehrer Nußbaum hier und Herr Lehrer

Goldstein - Heidingsfeld, früher hier, beredten Ausdruck. Wir aber

schließen mit sinnigen Wunsch: 'Er macht verschwinden den Tod für

immer, und es löscht Gott, der Herr die Träne von jeglichem Angesicht'

(Jesaja 25,8)". |

Zum Tod von Fanny Marx, Ehefrau von M. A. Marx (1915)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1915:

"Maßbach (Unterfranken), 8. Februar (1915). Unter großer

Beteiligung von nah und fern wurde hier Frau Fanny Marx zur ewigen Ruhe

bestattet. Mit ihr ist eine wackere Frau in des Wortes schönster

Bedeutung ins Grab gesunken. Der nun vereinsamte Gatte, Herr M.A. Marx,

tief im Sterbezimmer mit tränenerstickter Stimme der so jäh Dahingeschiedenen

heiße Worte des Dankes für die ihm in 38jähriger Ehe erwiesene Treue

und Liebe nach, mit dem Hinweis, dass der jüngste Sohn in den

Schützengräben Nordfrankreichs in dieser Stunde noch keine Ahnung habe

von dem schweren Verlust, der die ganze Familie betroffen hat. Unter

Anlehnung an den Wochenabschnitt schilderte Herr Hauptlehrer Freudenberger

von hier die wahre Frömmigkeit, die Friedensliebe, die Mildtätigkeit,

die Bescheidenheit und die häuslichen Tugenden der Verstorbenen. Im Namen

der Familie widmete Herr Hauptlehrer Marx aus Gunzenhausen der geliebten

Schwägerin einen ehrenden Nachruf. Ihr Andenken bleibt ein gesegnetes. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1915:

"Maßbach (Unterfranken), 8. Februar (1915). Unter großer

Beteiligung von nah und fern wurde hier Frau Fanny Marx zur ewigen Ruhe

bestattet. Mit ihr ist eine wackere Frau in des Wortes schönster

Bedeutung ins Grab gesunken. Der nun vereinsamte Gatte, Herr M.A. Marx,

tief im Sterbezimmer mit tränenerstickter Stimme der so jäh Dahingeschiedenen

heiße Worte des Dankes für die ihm in 38jähriger Ehe erwiesene Treue

und Liebe nach, mit dem Hinweis, dass der jüngste Sohn in den

Schützengräben Nordfrankreichs in dieser Stunde noch keine Ahnung habe

von dem schweren Verlust, der die ganze Familie betroffen hat. Unter

Anlehnung an den Wochenabschnitt schilderte Herr Hauptlehrer Freudenberger

von hier die wahre Frömmigkeit, die Friedensliebe, die Mildtätigkeit,

die Bescheidenheit und die häuslichen Tugenden der Verstorbenen. Im Namen

der Familie widmete Herr Hauptlehrer Marx aus Gunzenhausen der geliebten

Schwägerin einen ehrenden Nachruf. Ihr Andenken bleibt ein gesegnetes. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Soldatentod von Moritz Marx (1915)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni 1915:

"Maßbach (Unterfranken), 15. Juni (1915). Nunmehr hat auch in

der hiesigen jüdischen Gemeinde der schreckliche Krieg ein schweres Opfer

gefordert, das umso schmerzlicher berührt, als dadurch einem auch für

das Wohl der Gesamtheit vielversprechenden jungen Leben so

unerwartet rasch ein Ziel gesteckt wurde. Moritz Marx, Sohn des in weiten

Kreisen bekannten Herrn M. A. Marx dahier, rückte am 11. Mai voll

Gottvertrauen und Zuversicht nach dem Westen ab und schon am darauf

folgenden Heiligen Schabbat wurde er im Schützengraben von einer

feindlichen Granate tödlich getroffen. In ein Einzelgrab gebettet wurde

er von dem Leutnant Krämer, einem pfälzischen Lehrer, mit einem Grabstein

verstehen, doch soll die Überführung, wenn von militärischer Seite kein

Hindernis entgegensteht, in die Heimat und in ein jüdisches Grab

geschehen. Des Heimgegangenen stetes Streben war, dem mustergültigen

Vorbilde im elterlichen Hause gemäß sein Leben zu gestalten und dieses

mit den Vorschriften unserer heiligen Tora in Einklang zu bringen. In

seiner Militärzeit ertrug er öfters lieber Entbehrungen als etwas

Verbotenes zu genießen. Mit guten Stimmmitteln begabt, hat er besonders

an den Ehrfurchtgebietenden Tagen verschiedene Gemeinden durch

seinen Vortrag erbaut (sc. er übernahm zwischen Neujahr und Jom Kippur

im Herbst Vertretungsdienste als ehrenamtlicher Vorbeter). Als

charaktervoller junger Mann, voller Herzensgüte und Hilfsbereitschaft

gegen jedermann, fand er überall Achtung und

Wertschätzung.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni 1915:

"Maßbach (Unterfranken), 15. Juni (1915). Nunmehr hat auch in

der hiesigen jüdischen Gemeinde der schreckliche Krieg ein schweres Opfer

gefordert, das umso schmerzlicher berührt, als dadurch einem auch für

das Wohl der Gesamtheit vielversprechenden jungen Leben so

unerwartet rasch ein Ziel gesteckt wurde. Moritz Marx, Sohn des in weiten

Kreisen bekannten Herrn M. A. Marx dahier, rückte am 11. Mai voll

Gottvertrauen und Zuversicht nach dem Westen ab und schon am darauf

folgenden Heiligen Schabbat wurde er im Schützengraben von einer

feindlichen Granate tödlich getroffen. In ein Einzelgrab gebettet wurde

er von dem Leutnant Krämer, einem pfälzischen Lehrer, mit einem Grabstein

verstehen, doch soll die Überführung, wenn von militärischer Seite kein

Hindernis entgegensteht, in die Heimat und in ein jüdisches Grab

geschehen. Des Heimgegangenen stetes Streben war, dem mustergültigen

Vorbilde im elterlichen Hause gemäß sein Leben zu gestalten und dieses

mit den Vorschriften unserer heiligen Tora in Einklang zu bringen. In

seiner Militärzeit ertrug er öfters lieber Entbehrungen als etwas

Verbotenes zu genießen. Mit guten Stimmmitteln begabt, hat er besonders

an den Ehrfurchtgebietenden Tagen verschiedene Gemeinden durch

seinen Vortrag erbaut (sc. er übernahm zwischen Neujahr und Jom Kippur

im Herbst Vertretungsdienste als ehrenamtlicher Vorbeter). Als

charaktervoller junger Mann, voller Herzensgüte und Hilfsbereitschaft

gegen jedermann, fand er überall Achtung und

Wertschätzung.

Sein früher Tod hat viele Hoffnungen zerstört, namentlich bei seinem

Vater, der in ihm eine zuverlässige Stütze und einen verständnisvollen

Mitarbeiter im Berufe, der zur späteren Übernahme des langbestehenden

Geschäftes bestimmt war, verloren hat. In Verwandten- und Freundeskreis

wird das Andenken unseres Moritz Marx ein dauerndes und gesegnetes sein. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Heinrich Simon (1923)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1923: "Moßbach

(= Maßbach, 31. Januar (1923). Unter sehr großer

Beteiligung der hiesigen Kultusgemeinde und Ortsbevölkerung, sowie einer

stattlichen Anzahl auswärtiger Freunde wurde heute unser ältestes

Gemeindemitglied Heinrich Simon zu Grabe gebracht. Ein Mann von

echt-jüdischer Frömmigkeit, mit einem bescheidenen Sinn und vornehmer

Denkungsart ist mit ihm in das Reich der Ewigkeit gegangen. Bei der

Beerdigung hob Herr Lehrer Neustädter die Verdienste des Verstorbenen

hervor und ermahnte die jüngere Generation, dem frommen Beispiele des

80jährigen zu folgen und ebenso eifrig im Besuche des Gottesdienstes zu

sein, wie es der Senior der Gemeinde bis fast zu seinem Ende gewesen. Mit Simon

ist einer der letzten alten Schlages einer weit bekannten und

echtjüdischen Gemeinde dahingegangen, was einen bemerkbaren Verlust für

das gesamte Judentum bedeutet. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1923: "Moßbach

(= Maßbach, 31. Januar (1923). Unter sehr großer

Beteiligung der hiesigen Kultusgemeinde und Ortsbevölkerung, sowie einer

stattlichen Anzahl auswärtiger Freunde wurde heute unser ältestes

Gemeindemitglied Heinrich Simon zu Grabe gebracht. Ein Mann von

echt-jüdischer Frömmigkeit, mit einem bescheidenen Sinn und vornehmer

Denkungsart ist mit ihm in das Reich der Ewigkeit gegangen. Bei der

Beerdigung hob Herr Lehrer Neustädter die Verdienste des Verstorbenen

hervor und ermahnte die jüngere Generation, dem frommen Beispiele des

80jährigen zu folgen und ebenso eifrig im Besuche des Gottesdienstes zu

sein, wie es der Senior der Gemeinde bis fast zu seinem Ende gewesen. Mit Simon

ist einer der letzten alten Schlages einer weit bekannten und

echtjüdischen Gemeinde dahingegangen, was einen bemerkbaren Verlust für

das gesamte Judentum bedeutet. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens". |

Max A. Marx erhält den Chower-Titel (1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1921:

"Maßbach, 20. März. Herrn Max A. Marx ist in Anbetracht seiner

mannigfachen Verdienste vom Rabbinate Kissingen der Chower-Titel erteilt

worden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1921:

"Maßbach, 20. März. Herrn Max A. Marx ist in Anbetracht seiner

mannigfachen Verdienste vom Rabbinate Kissingen der Chower-Titel erteilt

worden." |

Zum 70. Geburtstag von Max A. Marx (1922)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1922:

"Maßbach, 27. August (1922). Vorige Woche feierte Herr M. A. Marx in

voller Rüstigkeit und Arbeitsfreude seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist

dank seiner steten Pflichttreue und seines unbedingten Festhaltens an den

Lehrern von unserer heiligen Tora seiner, wenn auch kleinen

Gemeinde, ein echt jüdisches Vorbild in althergebrachtem Sinne. Er ist

auch darüber hinaus eifriger Förderer edler Bestrebungen und hat es

verstanden, durch seine Gewissenhaftigkeit sich großes Ansehen und

Verehrung auch bei den nichtjüdischen Mitbürgern zu erwerben. Als Mohel

(Beschneider) genießt Herr Marx einen Ruf über sein Bayernland hinaus.

Möge es dem Jubilar vergönnt sein, noch recht lange in unserer Gemeinde

zu wirken." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1922:

"Maßbach, 27. August (1922). Vorige Woche feierte Herr M. A. Marx in

voller Rüstigkeit und Arbeitsfreude seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist

dank seiner steten Pflichttreue und seines unbedingten Festhaltens an den

Lehrern von unserer heiligen Tora seiner, wenn auch kleinen

Gemeinde, ein echt jüdisches Vorbild in althergebrachtem Sinne. Er ist

auch darüber hinaus eifriger Förderer edler Bestrebungen und hat es

verstanden, durch seine Gewissenhaftigkeit sich großes Ansehen und

Verehrung auch bei den nichtjüdischen Mitbürgern zu erwerben. Als Mohel

(Beschneider) genießt Herr Marx einen Ruf über sein Bayernland hinaus.

Möge es dem Jubilar vergönnt sein, noch recht lange in unserer Gemeinde

zu wirken." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1922: "Maßbach

(Unterfranken), 17. September (1922). Am Freitag, den 1. September,

feierte Herr M. A. Marx dahier, ein in den orthodoxen Kreisen ganz

Deutschlands nicht unbekannter Mann, seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist

Inhaber einer Metzgerei und eines Wurstwarenversandgeschäftes und

überzeugter Jehudi. Das Kissinger Rabbinat würdigte seine Verdienste um

die religiösen und profanen Institutionen der Gemeinde, des Distrikts und

der gesamten Judenheit durch Verleihung des Chawer-Titels. Herr

Marx ist Ausschussmitglied des bayerischen Rates und diverser anderer

Vereinigungen zur Förderung und Erhaltung des traditionellen Judentums.

Seit jungen Jahren übt er die Funktionen eines Mohels (Beschneiders)

unentgeltlich aus. Entbehrungen vieler Art war er dadurch ausgesetzt, aber

er scheute Wind und Wetter nicht, Verluste pekuniärer und ideeller Art,

um diese Mizwoh (göttliche Weisung) zu erfüllen. Wohl 600 oder

noch mehr Knaben wurden von ihm in Abrahams Bund eingeführt. Seit fünf

Jahrzehnten versieht er unentgeltlich das Amt eines Chasan

(ehrenamtlichen Vorbeters) an den ehrfurchtgebietenden Tagen in

prachtvollster Weise, ebenso das Amt eines Bal-Tokeah (Schofarbläsers).

Als infolge der geringen Kinderzahl die bayerische Regierung die

bestehende Elementarschule aufhob, war er es, der unermüdlich dafür

sorgte, dass Maßbach nicht ohne jüdische Lehrer blieb. Die Anlegung

eines Friedhofes in Maßbach ist sein Verdienst. Prüfungen mancher

Art waren ihm auferlegt. Sein unerschütterliches Gottvertrauen ließ ihn

göttliche Fügung hinnehmen und hielt ihn aufrecht. Möge es dem Jubilar

vergönnt sein, noch viele Jahre in gleich geistiger und körperlicher

Frische wie heute im Kreise seiner Enkel zum Segen seiner Familie, der

Interessen der jüdischen Gemeinde Maßbach und des Distrikts und der

gesamten Judenheit zu verbringen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1922: "Maßbach

(Unterfranken), 17. September (1922). Am Freitag, den 1. September,

feierte Herr M. A. Marx dahier, ein in den orthodoxen Kreisen ganz

Deutschlands nicht unbekannter Mann, seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist

Inhaber einer Metzgerei und eines Wurstwarenversandgeschäftes und

überzeugter Jehudi. Das Kissinger Rabbinat würdigte seine Verdienste um

die religiösen und profanen Institutionen der Gemeinde, des Distrikts und

der gesamten Judenheit durch Verleihung des Chawer-Titels. Herr

Marx ist Ausschussmitglied des bayerischen Rates und diverser anderer

Vereinigungen zur Förderung und Erhaltung des traditionellen Judentums.

Seit jungen Jahren übt er die Funktionen eines Mohels (Beschneiders)

unentgeltlich aus. Entbehrungen vieler Art war er dadurch ausgesetzt, aber

er scheute Wind und Wetter nicht, Verluste pekuniärer und ideeller Art,

um diese Mizwoh (göttliche Weisung) zu erfüllen. Wohl 600 oder

noch mehr Knaben wurden von ihm in Abrahams Bund eingeführt. Seit fünf

Jahrzehnten versieht er unentgeltlich das Amt eines Chasan

(ehrenamtlichen Vorbeters) an den ehrfurchtgebietenden Tagen in

prachtvollster Weise, ebenso das Amt eines Bal-Tokeah (Schofarbläsers).

Als infolge der geringen Kinderzahl die bayerische Regierung die

bestehende Elementarschule aufhob, war er es, der unermüdlich dafür

sorgte, dass Maßbach nicht ohne jüdische Lehrer blieb. Die Anlegung

eines Friedhofes in Maßbach ist sein Verdienst. Prüfungen mancher

Art waren ihm auferlegt. Sein unerschütterliches Gottvertrauen ließ ihn

göttliche Fügung hinnehmen und hielt ihn aufrecht. Möge es dem Jubilar

vergönnt sein, noch viele Jahre in gleich geistiger und körperlicher

Frische wie heute im Kreise seiner Enkel zum Segen seiner Familie, der

Interessen der jüdischen Gemeinde Maßbach und des Distrikts und der

gesamten Judenheit zu verbringen." |

Zum Tod von Babette Roßmann (1923)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Maßbach,

8. Juni (1923). Unter zahlreicher Beteiligung wurde am 7. dieses Monats

Fräulein Babette Roßmann zu Grabe getragen. Der elterlichen Erziehung

und den Grundsätzen der Religion treubleibend hielt sie mit besonderer

Gewissenhaftigkeit auf die Ausübung aller Mizwaus (Gebote). Ein

reiches jüdisches und profanes Wissen befähigte sie zu guten

Ratschlägen und einer angenehmen Gesellschafterin, wodurch sie sich die

Hochachtung und Freundschaft eines großen Kreises erwarb. Ihr

mustergültiges, friedliches Leben im Hause ihrer hier verheirateten Schwester

schilderte Lehrer Neustädter als ganz besonders rühmenswerte

Charaktereigenschaften der Verstorbenen. Möge uns ihr Verdienst

beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Maßbach,

8. Juni (1923). Unter zahlreicher Beteiligung wurde am 7. dieses Monats

Fräulein Babette Roßmann zu Grabe getragen. Der elterlichen Erziehung

und den Grundsätzen der Religion treubleibend hielt sie mit besonderer

Gewissenhaftigkeit auf die Ausübung aller Mizwaus (Gebote). Ein

reiches jüdisches und profanes Wissen befähigte sie zu guten

Ratschlägen und einer angenehmen Gesellschafterin, wodurch sie sich die

Hochachtung und Freundschaft eines großen Kreises erwarb. Ihr

mustergültiges, friedliches Leben im Hause ihrer hier verheirateten Schwester

schilderte Lehrer Neustädter als ganz besonders rühmenswerte

Charaktereigenschaften der Verstorbenen. Möge uns ihr Verdienst

beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von M. A. Marx - langjähriger

Gemeindevorsteher, Beschneider u.a.m. (1924)

vgl. unten Anzeige aus seinem Gewerbebetrieb 1893

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1924:

"Maßbach, 6. März (1924). Einen unersetzlichen Verlust

erleidet die hiesige Kultusgemeinde durch den Heimatgang ihres

langjährigen früheren Vorstandes, Herrn M.A. Marx. Im echt jüdischen

Elternhause nach den alten Traditionen erzogen, hielt er mit peinlicher

Gewissenhaftigkeit alle Mizwot (Gebote) und war er stets bestrebt,

seine Kinder in gleichem Sinne zu erziehen. Seine freie Zeit - nach des

Tages schwerer Arbeit - benützte er schon in Jugendjahren zur Vertiefung

in die jüdischen und profanen Wissenschaften und so konnte er - ein Fall,

der wohl selten dastehen dürfte - als jüdischer Metzger schön im

jüdischen Schrifttum lernen. Als Chasan (Vorbeter, oder sollte

hier wegen dem Nachfolgenden besser Mohel stehen = Beschneider?) ist

Herr Marx in weitesten Kreisen bekannt. 607 Knaben sind von ihm in den Heiligen

Bund eingeführt. Sein Sinn für Wohltätigkeit dürfte einzig

dastehen. Die hiesige Gemeinde, für deren Erhaltung er bis zu seinem Ende

bestrebt war, verdankt seinen Bemühungen ihre sämtlichen, der Neuzeit

entsprechenden, gut erhaltenen Institutionen, sodass ihm aus Anerkennung

seiner Verdienste vor zwei Jahren der Chawer-Titel zuerkannt

wurde." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1924:

"Maßbach, 6. März (1924). Einen unersetzlichen Verlust

erleidet die hiesige Kultusgemeinde durch den Heimatgang ihres

langjährigen früheren Vorstandes, Herrn M.A. Marx. Im echt jüdischen

Elternhause nach den alten Traditionen erzogen, hielt er mit peinlicher

Gewissenhaftigkeit alle Mizwot (Gebote) und war er stets bestrebt,

seine Kinder in gleichem Sinne zu erziehen. Seine freie Zeit - nach des

Tages schwerer Arbeit - benützte er schon in Jugendjahren zur Vertiefung

in die jüdischen und profanen Wissenschaften und so konnte er - ein Fall,

der wohl selten dastehen dürfte - als jüdischer Metzger schön im

jüdischen Schrifttum lernen. Als Chasan (Vorbeter, oder sollte

hier wegen dem Nachfolgenden besser Mohel stehen = Beschneider?) ist

Herr Marx in weitesten Kreisen bekannt. 607 Knaben sind von ihm in den Heiligen

Bund eingeführt. Sein Sinn für Wohltätigkeit dürfte einzig

dastehen. Die hiesige Gemeinde, für deren Erhaltung er bis zu seinem Ende

bestrebt war, verdankt seinen Bemühungen ihre sämtlichen, der Neuzeit

entsprechenden, gut erhaltenen Institutionen, sodass ihm aus Anerkennung

seiner Verdienste vor zwei Jahren der Chawer-Titel zuerkannt

wurde." |

Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März

1924: "Nach langem schweren Leiden wurde uns unser innigstgeliebter

Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel Herr M.A.

Max heute Nacht durch den Tod entrissen. Massbach (Unterfranken), 4.

März 1924. Die tieftrauernden Hinterbliebenen". |

Jubiläum des Fleisch- und Wurstwarengeschäftes von Max A. Marx

(1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1927:

"Maßbach (Unterfranken), 14. Juni (1927). Ein seltenes Jubiläum

konnte am 11. Juni dieses Jahres das Fleisch- und Wurstwarengeschäft M.A.

Marx in Maßbach begehen. Laut vorhandener amtlicher Urkunde vom 11. Juni

1827 erhielt der Großvater des jetzigen Inhabers an diesem Tage die

Konzession zur Ausübung des Metzgergewerbes in

Maßbach." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1927:

"Maßbach (Unterfranken), 14. Juni (1927). Ein seltenes Jubiläum

konnte am 11. Juni dieses Jahres das Fleisch- und Wurstwarengeschäft M.A.

Marx in Maßbach begehen. Laut vorhandener amtlicher Urkunde vom 11. Juni

1827 erhielt der Großvater des jetzigen Inhabers an diesem Tage die

Konzession zur Ausübung des Metzgergewerbes in

Maßbach." |

Zum Tod von Jeanette Strupp geb. Eisemann (gest. 1928

in Brückenau)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Brückenau,

20. Mai (1928). Nach kaum vollendetem fünfundsiebzigsten Lebensjahre

verschied hier Frau Jeanette Strupp geb. Eisemann. Von ihrem Geburtsort Maßbach

(Ufr.), woselbst die schlichte, anspruchslose, stets pflichttreue Frau ein

echt jüdisches Haus gründete, siedelte sie in unsere Gemeinde über, die

ihr zur zweiten Heimat wurde. Wechselvoll zwar war ihr Lebensschicksal,

doch ihr Gottvertrauen hielt sie stets aufrecht. Nun hat ihr

arbeitsreiches Leben, das nicht nur zahlenmäßig, sondern mehr dem Inhalt

nach ihm Sinne der 'sieben vollen Wochen' (3. Mose 23,15)

bezeichnet werden darf, einen sanften Abschluss gefunden. Nicht nur im Kreise

ihrer Familie, auch in unserer Gemeinde wird ihr Andenken ein gesegnetes

bleiben. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Brückenau,

20. Mai (1928). Nach kaum vollendetem fünfundsiebzigsten Lebensjahre

verschied hier Frau Jeanette Strupp geb. Eisemann. Von ihrem Geburtsort Maßbach

(Ufr.), woselbst die schlichte, anspruchslose, stets pflichttreue Frau ein

echt jüdisches Haus gründete, siedelte sie in unsere Gemeinde über, die

ihr zur zweiten Heimat wurde. Wechselvoll zwar war ihr Lebensschicksal,

doch ihr Gottvertrauen hielt sie stets aufrecht. Nun hat ihr

arbeitsreiches Leben, das nicht nur zahlenmäßig, sondern mehr dem Inhalt

nach ihm Sinne der 'sieben vollen Wochen' (3. Mose 23,15)

bezeichnet werden darf, einen sanften Abschluss gefunden. Nicht nur im Kreise

ihrer Familie, auch in unserer Gemeinde wird ihr Andenken ein gesegnetes

bleiben. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Felix Heidelberger (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1935:

"Maßbach (Unterfranken), 13. Juni (1935). Vor kurzem starb hier

Felix Heidelberger im 69. Lebensjahre. Mit ihm ist ein frommer, guter Jehudi

dahingegangen, der seine Kinder in Gemeinschaft mit seiner gleichgesinnten

Gattin zu bewussten Juden erzogen hat. - Am Grabe zeichneten Herr

Hauptlehrer Popper, sowie Herr Kantor Neustädter, Bad Kissingen, das

Lebensbild des Dahingegangenen. Die große Beteiligung bei der Bestattung

zeugte von seinem guten Namen bei all seinen Bekannten. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1935:

"Maßbach (Unterfranken), 13. Juni (1935). Vor kurzem starb hier

Felix Heidelberger im 69. Lebensjahre. Mit ihm ist ein frommer, guter Jehudi

dahingegangen, der seine Kinder in Gemeinschaft mit seiner gleichgesinnten

Gattin zu bewussten Juden erzogen hat. - Am Grabe zeichneten Herr

Hauptlehrer Popper, sowie Herr Kantor Neustädter, Bad Kissingen, das

Lebensbild des Dahingegangenen. Die große Beteiligung bei der Bestattung

zeugte von seinem guten Namen bei all seinen Bekannten. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Der Toraschreiber (Sofer) B. Federlein zieht nach Schweinfurt (1867)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1867: "Ich

zeige hiermit an, dass ich nicht mehr in Maßbach, sondern in Schweinfurt,

Brückengasse Nr. 92, wohne und sind beständig Ritualien aller Art (Tefillot,

Machsorim, Chamuschim, Talitim, Tefillin und Messusot) vorrätig bei

mir zu haben. B. Federlein, Sofer (Toraschreiber)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1867: "Ich

zeige hiermit an, dass ich nicht mehr in Maßbach, sondern in Schweinfurt,

Brückengasse Nr. 92, wohne und sind beständig Ritualien aller Art (Tefillot,

Machsorim, Chamuschim, Talitim, Tefillin und Messusot) vorrätig bei

mir zu haben. B. Federlein, Sofer (Toraschreiber)." |

Anzeigen der Metzgerei M. A. Marx (1893 / 1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Koscher.

M. A. Marx, Maßbach, Unterfranken offeriert Koch- und Servelatwurst,

Rauch- und Pökelfleisch, ger. Zungen in bekannter Güte zu billigsten

Preisen. Versand gegen Nachnahme. Referenz Ihre Erwürden die Herren

Rabbiner Bamberger in Bad Kissingen, Buttenwieser in Straßburg im Elsass." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Koscher.

M. A. Marx, Maßbach, Unterfranken offeriert Koch- und Servelatwurst,

Rauch- und Pökelfleisch, ger. Zungen in bekannter Güte zu billigsten

Preisen. Versand gegen Nachnahme. Referenz Ihre Erwürden die Herren

Rabbiner Bamberger in Bad Kissingen, Buttenwieser in Straßburg im Elsass."

vgl. unten Nachruf zum Tod von M.A. Marx 1924. |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1903: "Lehrling, Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1903: "Lehrling,

Sohn religiöser Eltern, zum sofortigen Eintritt gesucht.

M.A. Marx, Metzgerei und Wurstwaren, Maßbach

(Unterfranken)." |

Anzeigen der Bäckerei Samuel Eberhardt (1900 / 1901 / 1903 / 1906)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1900: "Suche

für meine Samstags und Feiertage geschlossene Bäckerei einen Gesellen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1900: "Suche

für meine Samstags und Feiertage geschlossene Bäckerei einen Gesellen.

Samuel Eberhardt jun., Massbach, Bayern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901: Suche

für meine an Samstagen und Feiertagen geschlossene Bäckerei für nach

Pfingsten einen Gesellen. S. Eberhardt junior, Maßbach

(Unterfranken)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901: Suche

für meine an Samstagen und Feiertagen geschlossene Bäckerei für nach

Pfingsten einen Gesellen. S. Eberhardt junior, Maßbach

(Unterfranken)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1903:

"Suche zum sofortigen Eintritt, oder für sogleich nach Ostern einen

Bäckergesellen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1903:

"Suche zum sofortigen Eintritt, oder für sogleich nach Ostern einen

Bäckergesellen.

S. Eberhardt, Maßbach, Unterfranken." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März 1906:

"Suche für gleich nach Ostern einen Gesellen. Samstags

geschlossen. Samuel Eberhardt, Bäckerei, Massbach in

Unterfranken." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März 1906:

"Suche für gleich nach Ostern einen Gesellen. Samstags

geschlossen. Samuel Eberhardt, Bäckerei, Massbach in

Unterfranken." |

Anzeige der Metzgerei M. A. Marx, Inh. A. Friedmann (1924)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1924: "Kräftiger

Lehrling Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1924: "Kräftiger

Lehrling

von achtbaren Eltern per sofort gesucht. Schabbat und

Feiertag streng geschlossen.

M.A. Marx, Inh. A. Friedmann, Metzgerei und

Wurtwaren, Maßbach i.Ufr." |

Heiratsanzeige für Adolf Schäfer und Lina

geb. Marx (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925: "Adolf

Schäfer und Lina Schäfer geb. Marx. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925: "Adolf

Schäfer und Lina Schäfer geb. Marx.

Vermählte.

Stuttgart - Reinsburgstr.

110 III und Massbach - Unterfranken. 7. Mai 1925." |

| Weitere Informationen zur Geschichte von

Adolf und Lina Schäfer siehe Verlegungsblatt

der Stolperstein-Initiative Stuttgart-West. |

Geburtsanzeige von Fanny und Marga Friedmann (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1925: "Gott

sei gepriesen. Fanny-Marga. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1925: "Gott

sei gepriesen. Fanny-Marga.

Die glückliche Geburt zwei gesunder

Mädels zeigen dankerfüllt an

Adolf Friedmann und Frau Dora geb. Marx.

Massbach (Unterfranken), 9. Februar 1925 - 15. Schewat 5685." |

Weitere Dokumente

(Postkarte Katzenberger aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; Erläuterungen auf

Grund der Recherchen von P. K. Müller)

Postkarte

von

Louis David Katzenberger (1878) |

|

|

Die (bayerische) Postkarte mit

geschäftlichem Inhalt wurde am 10. Januar 1878 versandt von Louis David Katzenberger aus Massbach

nach

Langensalza an Herrn C. Graeser's Witwe & Sohn (Baumwollweberei - Baumwollprodukte). L. D. Katzenberger fordert eine Preisliste der Fabrikate

der Firma an.

Zur Familiengeschichte: Louis David Katzenberger (geb. 30. Juni 1838 in

Maßbach; gest. 1904, siehe Bericht oben; Grab im jüdischen

Friedhof Maßbach), war seit Dezember 1867 verheiratet mit

Helene geb. Adelberg (auch: Adelburg; geb. 14. Juni 1846 in Aschbach,

gest. 1933 in Schweinfurt; Grab im jüdischen

Friedhof in Maßbach. Das Ehepaar hatte 13 Kinder, von denen vier oder

fünf bereits im frühen Kindesalter starben:

? Hulka ? (geb. 19. Oktober 1871, war das dritte Kind und starb bereits 20. März

1872), Hannchen (geb. 18. Januar 1880, war das achte Kind und starb bereits am 24. Juli

1880), Hugo (geb. am 20. April 1885, war das zwölfte Kind und starb

am 17. März 1890), Elsa (geb. am 25. Oktober 1888, war das dreizehnte Kind und starb am 17. März

1890), Samson (geb. 18. Januar 1880, kam zusammen mit Hannchen zur Welt, weitere Informationen

fehlen).

Die weiteren acht Kinder erlebten alle noch den Nationalsozialismus,

sieben davon wurden Opfer des Holocaust.

Clothilde, die Älteste, geboren am 1. Juli 1869 in Maßbach - Todestag, 17. Mai 1942 in Theresienstadt.

Meta, geboren am 5. Juni 1870 in Maßbach - Todestag, 14. Mai 1943 in Theresienstadt.

Leo (Lehmann), geboren am 25. November 1873 in Maßbach - Todestag, 3. Juni 1942 in München (siehe

weitere Informationen oben aus dieser Zeit beziehungsweise direkt http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Katzenberger).

Rosa, geboren am 24. April 1877 in Maßbach - Todesjahr 1942, in Izbica, Durchgangslager bei Lublin.

Max, geboren am 8. Oktober 1878 in Maßbach - Todesjahr 1942, Todeslager Belzec.

Ida, geboren am 10. Januar 1882 - Todesjahr 1942.

Recha, geboren 25. Juli 1883 in Maßbach - Todesdatum: Mai 1942 in Izbica.

Nur David, geboren am 11. Februar 1875 in Maßbach, deportiert nach Theresienstadt am 10. September 1942 überlebte

Theresienstadt und wanderte 1946 nach Palästina aus.

Leo Katzenberger´s Frau Claire wurde zusammen mit ihrem Schwager Max Katzenberger und dessen Frau Claire am 24. März 1942 nach Izbica bei Lublin transportiert.

vgl. Quellen: http://www.histvereinwor.de/pdf2012/hvw_oase_schweinfurt_rosenthal.pdf

http://www.geocities.ws/meira_freimann/fam00010.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Katzenberger

http://www.ns-archiv.de/system/justiz/katzenberger.php

|

| |

| |

| Über

den Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" in München |

Der Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" ("Blaukranz-Enzian")

war der in Maßbach geborene Lazarus Eberhardt. Er ist 1849 in

Maßbach als achtes von insgesamt neun Kindern des Handelsmannes Alexander

Eberhardt und seiner Frau Marianne geb. Rosenstein geboren.

Lazarus Eberhardt war verheiratet mit Cäcilie geb. Klopfer aus Hürben.

Die beiden lebten in München, wo Lazarus 1879 die Enzianbrennerei

"L. Eberhardt" gründete, die später zur bedeutendsten

Enziandestillerie in Deutschland wurde. Nach dem Tod von Lazarus Eberhardt

1902 übernahm sein Sohn Sigmund Eberhardt (verheiratet mit Gretchen

geb. Fleischmann aus Marktbreit)

das Geschäft. In der NS-Zeit wurde die Firma "arisiert" und

weit unter ihrem tatsächlichen Wert im Mai 1938 an Franz Weiss verkauft.

Im Zuge des Restitutionsverfahrens nach 1945 war die Firma 1950 bis 1952

nochmals im Besitz von Sigmund Eberhardt (gestorben 1957 in Forest Hills,

USA).

Der Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" ("Blaukranz-Enzian")

war der in Maßbach geborene Lazarus Eberhardt. Er ist 1849 in

Maßbach als achtes von insgesamt neun Kindern des Handelsmannes Alexander

Eberhardt und seiner Frau Marianne geb. Rosenstein geboren.

Lazarus Eberhardt war verheiratet mit Cäcilie geb. Klopfer aus Hürben.

Die beiden lebten in München, wo Lazarus 1879 die Enzianbrennerei

"L. Eberhardt" gründete, die später zur bedeutendsten

Enziandestillerie in Deutschland wurde. Nach dem Tod von Lazarus Eberhardt

1902 übernahm sein Sohn Sigmund Eberhardt (verheiratet mit Gretchen

geb. Fleischmann aus Marktbreit)

das Geschäft. In der NS-Zeit wurde die Firma "arisiert" und

weit unter ihrem tatsächlichen Wert im Mai 1938 an Franz Weiss verkauft.

Im Zuge des Restitutionsverfahrens nach 1945 war die Firma 1950 bis 1952

nochmals im Besitz von Sigmund Eberhardt (gestorben 1957 in Forest Hills,

USA).

Siehe Beitrag von Joseph Maran in der "Jüdischen Allgemeinen vom

15. Mai 2014:: "'Bayerns berühmte Marke'. Der erfolgreichste

Produzent des Enzianschnaps war Juden..."

Link

zum Artikel |

| |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge bzw. eine Betstube war spätestens seit der Zeit

um 1700 vorhanden. Zunächst war eine solche Betstube in einem Haus

eingerichtet, das dem Barthel Hunefeldt gehörte. Dann konnte ein Betsaal in

dem kleinen Schloss (Eisenachisches Leben) eingerichtet werden. Kurz vor 1716

wurde eine neue Synagoge erbaut. Aus diesem Jahr ist ein Dokument erhalten,

in dem über

nähere Umstände zum Bau des Gotteshauses berichtet wird: die Herren von Rosenbach

hätten das

Bauholz gegeben hatten, das Gebäude selbst wurde jedoch auf fürstlich

Sachsen-Eisenachischem Grundstück erbaut. 1747 brannte die Synagoge

ab. Trotz des Protestes des evangelischen Pfarrers wurde sie wieder

aufgebaut.

Um 1860 ist die Synagoge umfassend renoviert wurden. Dabei wurden offenbar die

traditionellen Gitter der Frauenempore entfernt, da 1865 der orthodoxe Rabbiner

Bamberger die Gemeinde dazu drängen wollte, die Gitter wieder

anzubringen:

Rabbiner Bamberger möchte die Empore der Synagoge wieder traditionell mit

Gittern versehen (1865)

Anmerkung: Abschnitt aus einem kritischen Artikel in der liberal

geprägten "Allgemeinen Zeitung des Judentums", der sich gegen

orthodox-konservative Bestrebungen richtet, mit denen lierale Reformen

rückgängig gemacht werden sollen.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. August 1865:

"...Mittlerweile haust Bamberger als Verweser im Rabbinatsbezirke wie

ein Pascha. Er stellt eine förmliche Hetzjagd auf alle Synagogen an, die

ihren Frauen eine freie Aussicht in die unteren Räume gestatten. Schon

musste die Gemeinde Unsleben dem durch gerichtliche Maßregeln

unterstützten Ansinnen Bambergers sich fügen und ihre schöne, neue

Synagoge durch Vergitterung der Frauengalerie verunstalten. Und wieder

sucht man die Gemeinde Maßbach, welche wahrlich nicht zu den sogenannten

'Neuen' gehört, jedoch gesunde und vernünftige Elemente in sich birgt,

zu nötigen, ihre kürzlich renovierte Synagoge mit denselben

Tugendwächtern zu versehen. Die stets mit der Hierarchie gepaarte

Orthodoxie liebt nun einmal das Oktroyieren". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. August 1865:

"...Mittlerweile haust Bamberger als Verweser im Rabbinatsbezirke wie

ein Pascha. Er stellt eine förmliche Hetzjagd auf alle Synagogen an, die

ihren Frauen eine freie Aussicht in die unteren Räume gestatten. Schon

musste die Gemeinde Unsleben dem durch gerichtliche Maßregeln

unterstützten Ansinnen Bambergers sich fügen und ihre schöne, neue

Synagoge durch Vergitterung der Frauengalerie verunstalten. Und wieder

sucht man die Gemeinde Maßbach, welche wahrlich nicht zu den sogenannten

'Neuen' gehört, jedoch gesunde und vernünftige Elemente in sich birgt,

zu nötigen, ihre kürzlich renovierte Synagoge mit denselben

Tugendwächtern zu versehen. Die stets mit der Hierarchie gepaarte

Orthodoxie liebt nun einmal das Oktroyieren". |

Eine neue Synagoge wurde 1899 eingeweiht. Bis

1938 wurden in ihr Gottesdienste gefeiert. Im Januar 1938 predigte letztmals

Bezirksrabbiner Dr. Menachem Ephraim in der Synagoge.

In der Pogromnacht im November 1938 wurde

die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört. Auf Befehl der SA-Standarte Bad Kissingen versammelten

sich am frühen Morgen des 10. November 1938 sämtliche 60 bis 70 Mann der

örtlichen SA und wurden in Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe zerstörte in der

Synagoge Türen, Fenster und Mobiliar. Torarollen wurden zerrissen und zertrampelt.

Eine Anzahl von Ritualien wurde aus der Synagoge geholt und an einen unbekannten

Ort gebracht. Die Toraschrein-Vorhänge und die Silbergeräte, die noch aus den

Anfängen der Gemeinde stammten, wurden vernichtet. Anschließend zogen die

SA-Leute nach Poppenlauer.

Nach dem Pogrom ließ der Bürgermeister die jüdischen Einwohner für die

Reparatur der Synagogenfenster RM 800 bezahlen. Außerdem bot er ihnen an, die

Synagoge für RM 50 zu verkaufen. Sattlermeister Karl Geiling, in dessen Hof die

Synagoge stand, bemühte sich, das Gebäude zu erwerben, was sich jedoch sehr

schwierig gestaltete. Seitens der nur noch kleinen jüdischen Gemeinde gab es

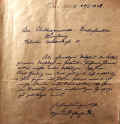

für den Verkauf an ihn im Juli 1942 keine Einwände. Die letzten beiden

jüdischen Männer - Sigmund Max Eberhardt und David Frank -

"bestätigten" in einem Dokument von 1942 ihre Einwilligung zum

Verkauf des Gebäudes an Karl Geiling (siehe unten).

Da der Besitzwechsel an Karl Geiling 1948 noch immer nicht vollzogen war,

wurde er von Simon Eberhardt, der mit seiner Familie nach Argentinien geflohen

war, durch ein weiteres Schreiben, das den Gebäudeverkauf ermöglichen sollte,

unterstützt (siehe unten).

Zum Verkauf an Karl Geiling ist es letztendlich doch gekommen. Dieser hat am

Gebäude bauliche Veränderungen vorgenommen. Äußerlich wurden die Giebelfront

und die Fenster verändert, der kleine Vorbau an der Ostwand im Bereich des

Toraschreines wurde beseitigt. Im Inneren wurde auf der Höhe der ehemaligen

Frauenempore eine Zwischendecke eingezogen. Unterhalb der neuen Decke wurde die

Sattlerwerkstatt eingerichtet. Oberhalb blieb das Gebäude fast unverändert, hier

wurde es als Lagerraum genutzt. Das Gebäude blieb bis 2012 im Besitz der

Familie Geiling; in diesem Jahr erfolgte ein Besitzerwechsel.