|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Schwalm-Eder-Kreis"

Gudensberg mit

Maden und Obervorschütz (Schwalm-Eder-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Gudensberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung

geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück. 1621 werden erstmals Juden in

Gudensberg, 1646 Juden in Maden erwähnt. 1664 lebten vier jüdische Familien in

Gudensberg (Veit, Männlein-Mendel, Isaak, einer mit dem Familiennamen Schütz),

1671 drei. Im 18. Jahrhundert stieg die Zahl auf sechs Familien (1737), acht

Familien (1744) beziehungsweise zehn Familien (1776). Gudensberg war im 18.

Jahrhundert bereits von regionaler Bedeutung für die jüdischen Gemeinden der

Region: 1788 bis 1797 fanden am Ort vier Judenlandtage statt, die jeweils 3 bis

5 Wochen dauerten und zu welchen alle jüdischen Steuerzahler erscheinen

mussten. Auch der letzte Judenlandtag in Hessen-Kassel 1807 fand in Gudensberg

statt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1835 122 jüdische Einwohner (6,2 % von insgesamt 1.963

Einwohnern), 1843 125, 1855 167, 1861 157 (7,8 % von 2.010), 1871 194 (10,4 %

von 1.875), 1885 187 (10,1 % von 1.859), 1895 154 (8,0 % von 1.026), 1905 147

(6,8 % von 2.152). Zur jüdischen Gemeinde in Gudensberg gehörten auch die in Obervorschütz

und Maden lebenden jüdischen Einwohner (In

Obervorschütz 1835 45 jüdische Einwohner, 1861 47, 1905 19, 1924 6, 1932 7, in

Maden 1835 34, 1861 37, 1905 9, 1924 4, 1932 keine mehr; vgl. unten Bericht zum

90. Geburtstag von Frau Mansbach in Maden).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische

Schule (Elementarschule von 1825 bis 1934 im jüdischen Schulhaus neben der

Synagoge), ein rituelles Bad und ein Friedhof in Obervorschütz.

Die Konfessionsschule wurde 1877 von 26 Kindern besucht, 1882 von 48 Kindern.

Als Lehrer waren u.a. tätig: in den 1840er-Jahren Israel Meier Japhet (geb.

1818 in Kassel, gest. 1892 in Frankfurt), um 1865 M. Isaac (Quelle),

nach 1876 Joseph Bloch, von 1894 bis 1928 Bernhard Perlstein (gest. 1932, vgl. Bericht),

von 1928 bis 1934 Hermann Stern.

Die Gemeinde war im 19. Jahrhundert zeitweise Sitz des Kreisrabbinates. Rabbiner

Mordechai (Marcus Gerson) Wetzlar, der 1830 als Kreisrabbiner von Fritzlar

gewählt worden war, verlegte den Sitz des Rabbinates nach Gudensberg, da ihm

die jüdische Gemeinde in Fritzlar zu liberal geprägt war. 46 Jahre blieb

Rabbiner Wetzlar in Gudensberg. Für die orthodox gesinnten jüdischen Kreise

galt er als "Oberlandesrabbiner" in Hessen und genoss höchste

Anerkennung. Nach dem grausamen Mord an der Familie des Kaufmanns Elias im

Dezember 1875 (siehe Artikel unten) regte sich Wetzlar so sehr auf, dass er

Gudensberg verließ und zu seinen Kindern nach Frankfurt zog (vgl. Artikel zu

seinem Tod 1878 in Frankfurt unten).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Max Plaut (geb.

8.10.1893 in Niedenstein, gef. 9.9.1914), Siegfried Hahn (geb. 1.1.1884 in

Gudensberg, gest. 13.4.1919 in Gefangenschaft) und Willy Plaut (geb. 18.4.1893

in Gudensberg, vor 1914 in Obervorschütz wohnhaft, gef. 27.5.1918).

Um 1924, als noch 118 jüdische Einwohner gezählt wurden (5,1 % von

insgesamt 2.329 Einwohnern), waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde

Joseph Wallach und Julius Sauer. Als Lehrer und Kantor war weiterhin - obwohl

bereits seit 1909 pensioniert - Bernhard Perlstein tätig. 1925 verzog er

mit Frau und Tochter nach Berlin. An jüdischen Vereinen gab es: den Männerverein

(1924 unter Leitung von Lehrer Perlstein mit 14 Mitgliedern), den Israelitischen

Jünglingsverein (1924 unter Leitung von Julius Weiler mit 21

Mitgliedern), den Israelitischen Frauenverein (1924 unter Leitung

von Lehrer Perlstein), den Verein Hachnosath Orchim (1924 unter Leitung

von Joseph Wallach). 1932 waren die Vorsteher Meier Löwenstein (1.

Vorsitzender und Schriftführer; war letzter Gemeindevorsteher bis 1938) sowie

Hugo Oppenheimer (2. Vorsitzender). Als Lehrer und Kantor war inzwischen Hermann

Stern tätig. Er unterrichtete an der Jüdischen Volksschule noch 14 Kinder in 3

Klassen.

1932 lebten noch 103 jüdische Personen in Gudensberg (4,8 % von 2.422).

In den Jahren nach 1933 sind alle jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der

zunehmenden Entrechtung, der Repressalien und des nationalsozialistischen

Terrors aus der Stadt weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Gudensberg galt

als eine "Hochburg der NSDAP". Bereits 1933 gingen die

Nationalsozialisten mit gezieltem Terror gegen jüdische Kaufleute vor, um sie

zur Aufgabe ihrer Geschäfte zu zwingen. Julius Naschelsky, der seit 1902 eine

Fahrradhandlung in der Hintergasse 1 betrieb (siehe Bericht unten), wurde am 30.

Juni 1933 mit anderen jüdischen Männern nach Wabern gebracht und schwer

misshandelt. Nach weiteren Verhaftungen gab er 1934 sein Geschäft auf und

emigrierte mit seiner Familie in die USA. Am 1. Januar 1934 wurde die jüdische

Elementarschule von den Nationalsozialisten geschlossen; damals wurde sie noch

von 14 Kindern besucht. Bis die letzten jüdischen Personen die Stadt

verlassen hatten, kam es regelmäßig zu Überfällen und Misshandlungen durch

SA-Männer. Bis Anfang Mai 1938 sind alle jüdischen Einwohner aus Gudensberg

verzogen, insbesondere nach Kassel (48 Personen), Frankfurt (14), Hamburg (8).

Etwa 20 Personen konnten emigrieren. Am 5. Mai 1938 berichtete die

"Kurhessische Landeszeitung" davon, dass Gudensberg nun

"judenfrei" sei - ein anschauliches Beispiel für die damalige Hetz-

und Verleumdungskampagne der NSDAP gegen die jüdischen Einwohner der Stadt:

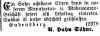

"Kurhessische Landeszeitung" vom 5. Mai

1938 (S. 4; zitiert nach der Abbildung 65 in der Publikation

"Gudensberg - Gesichter einer Stadt" 1990 S. 126; Hinweis von

Alexander Kaste): "GUDENSBERG IST JUDENFREI.

Gudensberg. Ein fünfjähriger, zäher Kampf gegen das Judentum in der Stadt Gudensberg ist nun endlich von Erfolg gekrönt.

Wer früher durch das alte Chattenstädtchen wanderte, begegnete auf Schritt und Tritt dem artfremden Element, das sich hier ganz besonders wohl fühlte und breit gemacht hatte. Die Judengemeinde zählte bei der Machtübernahme 124 Mitglieder, sie stellte einen eigenen Vertreter im Stadtparlament, der sehr oft das Zünglein an der Waage war und die Abstimmung maßgeblich

beeinflusste.

In der Hand eines Juden lag ferner das Amt eines Schiedsmannes. Deutsche Volksgenossen

mussten sich vom Talmudjuden richten lassen.

In den bürgerlichen Vereinen waren die Juden als Vorstands- und Ehrenratsmitglieder tonangebend. Überall machten sie ihren

Einfluss geltend, nur nicht bei der Arbeit. Wie eine Landplage überschwemmten sie als Güterschlächter,

Hausierer und Viehhändler die umliegenden Dörfer des Chattengaues, um den deutschen Volksgenossen den

Ertrag ihrer Arbeit abzugaunern. Wie viele Tränen mögen geflossen sein, wenn die

Elias, Hofmann, Katz, Plaut und Mansbach deutsche Bauern um Haus und Hof gebracht hatten. Diese Zeiten sind nun endgültig

vorbei. Heute haben wir die Gewissheit, das sich in den Mauern der Stadt kein Jude mehr aufhält und auch in Zukunft nie mehr ein Jude

sesshaft werden wird. Die Judenplage ist wie ein Alpdruck von der Bevölkerung Gudensbergs gewichen. Die gesamte Einwohnerschaft

dankt der Ortsgruppe der NSDAP, insbesondere dem Ortsgruppenleiter, für den unermüdlichen Kampf und die Befreiung des schönen Chattenstädtchens Gudensberg von den jüdischen

Schmarotzern" . |

Von den in Gudensberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma Abt geb. Nagel

(1877), Alfred Abraham Engelbert (1886), Siegfried Engelberg (1888), Berta Ert

geb. Perlstein (1895), Elise (Else) Fürst geb. Jacoby (1884), Charli

Goldschmidt (1883), Martha Goldschmidt (1880), Meier Hermann Goldschmidt (1882),

Süsskind Goldschmidt (1884), Ludwig Gutheim (1907), Alfred Hahn (1911), Josef

Hahn (1878), Mirjam Hammerschlag geb. Lilienfeld (1889), Biene Heidt geb.

Levisohn (1864), Rosalie Heinemann geb. Nagel (1874), Helene Israel geb.

Mansbach (1865), Jenny Jacob geb. Hammerschlag (1886), Bertha Joseph geb.

Löwenstein (1875), Salomon (Sally) Katz (1883), Albert Lilienfeld (1814),

Blümchen Lilienfeld (1882), Ina Lilienfeld (1909), Julchen (Julie) Lilienfeld

(1868), Kurt Lilienfeld (1912), Naphtalie Lilienfeld (1872), Regina Lilienfeld

(1907), Regina Lilienfeld (1977), Tea Lilienfeld (1909), Leopold Löwenstein

(1873), Berta Mahler geb. Adler (1864), Rosa Mannheimer (1896), Leopold (Louis)

Mansbach (1877), Beate Hildegard Mansbach-Leviticus (1916), Selig Nagel (1860),

Helene Ney geb. Boley (1865), Dagobert Plaut (1887), Siegfried Plaut (1892),

Esther Posen (1874), Hilde (Hildegard) Rosenthal (1912), Meier Meinhardt

Rosenthal (1905), Anna Simon geb. Markheim (1876), Auguste Simon geb.

Löwenstein (1877), Gustav Sitzmann (1922), Jenny Sitzmann geb. Heydt (1895),

Julius Sitzmann (1924), Kurt Sitzmann (1930), Gertrud Weiler (1914), Siegfried

Weiler (1907), Charlotte Wertheim geb. Nagel (1881), Julie Zehden geb. Markheim

(1873).

Von den in Obervorschütz geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna Kahn geb.

Plaut (1913), Josef Katz (1873).

Von den in Maden geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Tetzchen Bamberg geb.

Mansbach (1866), Bela Fried (1903), Bella Mansbach (1868), Recha Mansbach

(1870).

Nach 1945: Gudensberg war von 2001 bis 2010 Vereinssitz und Zentrum der

Aktivitäten der "Jüdisch-Liberalen Gemeinde Emet

weSchalom e.V.", die im Herbst 1995 in Kassel gegründet

wurde. Im November 2010 wurde der Sitz der Gemeinde nach Felsberg

verlegt. Die Gemeinde hatte in Gudensberg einen Gemeinderaum in der

Gerhart-Hauptmann-Straße 4, doch wurde - vor allem an jüdischen Feiertagen -

auch die ehemalige Synagoge in Gudensberg für Gottesdienste verwendet (zuletzt

zu den hohen Feiertagen im Herbst 2010).

Siehe die Website der Jüdisch Liberalen

Gemeinde Emet weSchalom sowie den Wikipedia-Artikel

"Jüdische Liberale Gemeinde Emet weSchalom Nordhessen".

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte

des Rabbinates

Verfügung von Kreisrabbiner Mordechai Wetzlar zur

Gottesdienstreform (1839)

| Anmerkung:

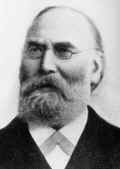

Rabbiner Mordechai (= Marcus Gerson) Wetzlar ist 1801 in Wetzlar als

einziger Sohn sehr armer Eltern geboren, besuchte von 1815 bis 1824 Jahre

die Jeschiwa in Hanau bei Rabbiner Sontheim und studierte 1824 bis 1829 in

Würzburg und Marburg. Seit April 1830 Kreisrabbiner in Gudensberg; war

als orthodoxer Rabbiner Leiter einer der letzten westdeutschen Jeschiwot;

war mit drei Töchtern des Frankfurter Klausrabbiners Jakob Posen

verheiratet (seit 1830 mit Hindele-Henriette, 1845 mit Lipet-Elisabeth,

seit 1860 mit Jette). |

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1894: "Geehrter Herr Redakteur. Bezugnehmend auf die der Verbesserung unseres

Gottesdienstes gewidmeten Artikel Ihrer geschätzten Zeitung sende ich

Ihnen eine interessante Verfügung zu, die der als hochorthodox weit

bekannte Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg (Regierungsbezirk Kassel) im

Jahre 1839 an sämtliche Gemeinden seines Rabbinats – aus lauter kleinen

Landgemeinden bestehend – erlassen hat. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1894: "Geehrter Herr Redakteur. Bezugnehmend auf die der Verbesserung unseres

Gottesdienstes gewidmeten Artikel Ihrer geschätzten Zeitung sende ich

Ihnen eine interessante Verfügung zu, die der als hochorthodox weit

bekannte Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg (Regierungsbezirk Kassel) im

Jahre 1839 an sämtliche Gemeinden seines Rabbinats – aus lauter kleinen

Landgemeinden bestehend – erlassen hat.

Die Verfügung lautet:

‚Folgende Anordnung werden Sie in dasiger Gemeinde für Tischebeaf (Tischa

beAw, 9. Aw) treffen: (1 und 2 belanglos). 3. Der dasige Lehrer hat beim

Morgengottesdienst die Haftora, nachdem dieselbe vom Vorsänger hebräisch

vorgetragen ist, in deutscher Sprache vorzutragen. 4. Nachdem die Tora

eingehoben ist, hat der Lehrer ganz Echa in deutscher Sprache vorzutragen,

wobei derselbe vor dem Aron hakodesch (Toraschrein) sitzen soll. 5.

Hingegen sollen von den Kinoth, welche die Jechidim singen, folgende ausgesetzt werden. (Hier werden 18 solcher angeführt.). Gudensberg, am

Vorabend des Monats Ab 5599. Der Kreisrabbiner gez. Wetzlar. An den

Gemeindeältesten Herrn N. zu N.’

Ähnliche Anordnungen hat Herr

Rabbiner Wetzlar auch bezüglich der Hebung des Gottesdienstes an den

Feiertagen getroffen, wonach man sich doch fragen muss, was unsere

heutigen Orthodoxen eigentlich wollen, dass sie sich noch immer gegen jede

Reform des Gottesdienstes wehren. A." |

Zwei Briefe des Kreisrabbiners Wetzlar von 1838 (Artikel von

1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 14. Januar 1927:

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 14. Januar 1927: |

Zeugnis für Kreisrabbiner Wetzlar (1849)

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 19. Februar

1849: "Durch die neue Einteilung Kurhessens in neun Bezirke haben die

Regierungen aufgehört, wie auch die Kreisämter, und an deren Stelle sind

Verwaltungsämter und obere Verwaltungsämter getreten, letztere mit Namen

Bezirksvorstand. Der Rabbiner Wetzlar hat von der Regierung zu

Kassel, welche am 1. Februar aufgehört hat, noch zuvor folgende

anerkennende Zuschrift erhalten: Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 19. Februar

1849: "Durch die neue Einteilung Kurhessens in neun Bezirke haben die

Regierungen aufgehört, wie auch die Kreisämter, und an deren Stelle sind

Verwaltungsämter und obere Verwaltungsämter getreten, letztere mit Namen

Bezirksvorstand. Der Rabbiner Wetzlar hat von der Regierung zu

Kassel, welche am 1. Februar aufgehört hat, noch zuvor folgende

anerkennende Zuschrift erhalten:

'Dem Kreisrabbiner Markus Gerson Wetzlar zu Gudensberg wird

hiedurch das Zeugnis erteilt, dass derselbe während seiner ganzen

Dienstzeit regen Eifer in Erfüllung seiner Dienstpflichten und in dem

Bestreben im Kreise seiner Wirksamkeit allseitig nach Überzeugung und Kräften

nützlich zu sein, bewiesen, auch persönlich stets das Beispiel eine

untadelhaften Lebenswandels gegeben hat.

Kassel, den 27. Januar 1849. Kurf. Reg. der Prov. Niederhessen. Giesler.

L.S.'" |

Über die jüdische Gemeinde und Rabbiner Mordechai

Wetzlar (1852)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. November 1852: "Meine

Reise führte mich nach Gudensberg. Von der Gemeinde und ihren

Institutionen wüsste ich weiter Nichts zu berichten, als dass sie eine

sehr schöne Synagoge besitzt, die in vielen Beziehungen, jedoch in sehr

verjüngtem Maßstabe, der Kasseler nachgebildet ist. Sehr treffend sind

die Inschriften zu den beiden Seiten der heiligen Lade gewählt, rechts: 'Dauer

der Tage ist in ihrer Rechten, links: in ihrer Linken Reichtum und

Ehre' (Sprüche 3,16).

Desto mehr lässt sich aber von dem dortigen Kreisrabbinen Herrn

Wetzlar sagen: strenge Religiosität, unermüdliche Tätigkeit,

unbegrenzte Menschenliebe, das sind die Grundzüge seines Charakters. Ich

kenne diesen ehrenwerten Mann schon seit vielen Jahren und gründet sich

also mein Urteil nicht auf den augenblicklichen günstigen Eindruck, den

jemand auf uns beim ersten Besuche machte. Die ihm untergebenen Lehrer

hegen die tiefste Hochachtung gegen ihn, denn er ist stets für ihr Wohl

bedacht und dabei zeigt er das größte Interesse für die Schulen. So

sollen auch die israelitischen Lehrer der Provinz Niederhessen seinen Bemühungen

die ihnen dieses Jahr gewordene Teuerungszulage zu verdanken haben. Zu

jeder Zeit hat er eine kleine Schar fremder und einheimischer Knaben und Jünglinge

um sich versammelt, denen er Unterricht im Talmud und den verwandten

Schriften erteilt, so erfüllt er auch hierin die schönste Aufgabe eines

jüdischen geistlichen. – Dich ich beabsichtige hier durchaus nicht den

Panegyristen (sc. Lobredner) dieses Mannes zu machen und wird mir seine

Bescheidenheit sogar für diese kleine Skizze wenig Dank wissen." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. November 1852: "Meine

Reise führte mich nach Gudensberg. Von der Gemeinde und ihren

Institutionen wüsste ich weiter Nichts zu berichten, als dass sie eine

sehr schöne Synagoge besitzt, die in vielen Beziehungen, jedoch in sehr

verjüngtem Maßstabe, der Kasseler nachgebildet ist. Sehr treffend sind

die Inschriften zu den beiden Seiten der heiligen Lade gewählt, rechts: 'Dauer

der Tage ist in ihrer Rechten, links: in ihrer Linken Reichtum und

Ehre' (Sprüche 3,16).

Desto mehr lässt sich aber von dem dortigen Kreisrabbinen Herrn

Wetzlar sagen: strenge Religiosität, unermüdliche Tätigkeit,

unbegrenzte Menschenliebe, das sind die Grundzüge seines Charakters. Ich

kenne diesen ehrenwerten Mann schon seit vielen Jahren und gründet sich

also mein Urteil nicht auf den augenblicklichen günstigen Eindruck, den

jemand auf uns beim ersten Besuche machte. Die ihm untergebenen Lehrer

hegen die tiefste Hochachtung gegen ihn, denn er ist stets für ihr Wohl

bedacht und dabei zeigt er das größte Interesse für die Schulen. So

sollen auch die israelitischen Lehrer der Provinz Niederhessen seinen Bemühungen

die ihnen dieses Jahr gewordene Teuerungszulage zu verdanken haben. Zu

jeder Zeit hat er eine kleine Schar fremder und einheimischer Knaben und Jünglinge

um sich versammelt, denen er Unterricht im Talmud und den verwandten

Schriften erteilt, so erfüllt er auch hierin die schönste Aufgabe eines

jüdischen geistlichen. – Dich ich beabsichtige hier durchaus nicht den

Panegyristen (sc. Lobredner) dieses Mannes zu machen und wird mir seine

Bescheidenheit sogar für diese kleine Skizze wenig Dank wissen." |

25-jähriges Dienstjubiläum von Kreisrabbiner Mordechai

Wetzlar (1855)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Mai 1855: "Aus

Kurhessen, im Mai (1855). Am 18. vorigen Monats wurde zu Gudensberg das fünfundzwanzigjährige

Amtsjubiläum des dasigen Rabbinen Herrn M. Wetzlar gefeiert. Nicht bloß

von seiner Gemeinde und von seinen kreisen, i welchen er die ganzen 25

Jahre gewirkt, nein, aus nahen und fernen Kreisen – Hessens? Nein, auch

Deutschlands, und sogar aus fernen Weltteilen sind dem würdigen Jubilar

Zeichen der Liebe und Verehrung geworden. Man weiß seine echte Religiosität,

die weder in großer Beschaulichkeit, noch in eitlem Wortgepränge,

vielmehr in der eifrigsten und aufopferndsten Tätigkeit, und das nicht

nur für seine Pflegbefohlenen, sondern auch für Alle, die aus der Nähe

und Ferne seinen Rat und seine Hilfe suchen, sich kund gibt, - wohl zu schätzen,

und der Wunsch, dass er noch recht lange, lange leben und fürs Judentum

wirksam sein möge, findet weit und breit ein lautes Echo. – B.W." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Mai 1855: "Aus

Kurhessen, im Mai (1855). Am 18. vorigen Monats wurde zu Gudensberg das fünfundzwanzigjährige

Amtsjubiläum des dasigen Rabbinen Herrn M. Wetzlar gefeiert. Nicht bloß

von seiner Gemeinde und von seinen kreisen, i welchen er die ganzen 25

Jahre gewirkt, nein, aus nahen und fernen Kreisen – Hessens? Nein, auch

Deutschlands, und sogar aus fernen Weltteilen sind dem würdigen Jubilar

Zeichen der Liebe und Verehrung geworden. Man weiß seine echte Religiosität,

die weder in großer Beschaulichkeit, noch in eitlem Wortgepränge,

vielmehr in der eifrigsten und aufopferndsten Tätigkeit, und das nicht

nur für seine Pflegbefohlenen, sondern auch für Alle, die aus der Nähe

und Ferne seinen Rat und seine Hilfe suchen, sich kund gibt, - wohl zu schätzen,

und der Wunsch, dass er noch recht lange, lange leben und fürs Judentum

wirksam sein möge, findet weit und breit ein lautes Echo. – B.W." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juni 1855:

"Aus Kurhessen, im Mai (1855). Die patriarchalische Eintracht, die in

früheren Zeiten zwischen Gemeinde und Rabbiner geherrscht, ist jetzt

leider so häufig gewichen und an deren Stelle sind nicht selten

Misshelligkeiten und Streitigkeiten aller Art getreten, ... dass es jeden

Freund des Judentums hoch erfreuen muss, auch einmal von beweisen der

Anhänglichkeit und der innigsten Verehrung seitens der Gemeinde gegen

ihren Rabbiner zu vernehmen. - Aus diesem Grunde erlauben wir uns über

ein schönes, erhebendes Fest, das am 18. vorigen Monats in Gudensberg

bei Kassel gefeiert ward, in diesen viel gelesenen Blättern zu

berichten. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juni 1855:

"Aus Kurhessen, im Mai (1855). Die patriarchalische Eintracht, die in

früheren Zeiten zwischen Gemeinde und Rabbiner geherrscht, ist jetzt

leider so häufig gewichen und an deren Stelle sind nicht selten

Misshelligkeiten und Streitigkeiten aller Art getreten, ... dass es jeden

Freund des Judentums hoch erfreuen muss, auch einmal von beweisen der

Anhänglichkeit und der innigsten Verehrung seitens der Gemeinde gegen

ihren Rabbiner zu vernehmen. - Aus diesem Grunde erlauben wir uns über

ein schönes, erhebendes Fest, das am 18. vorigen Monats in Gudensberg

bei Kassel gefeiert ward, in diesen viel gelesenen Blättern zu

berichten.

Am genannten Tage waren es gerade 25 Jahre, seitdem der Kreisrabbiner Herr

Wetzlar dortselbst sein Amt angetreten hat. Es waren daher zu diesem Tage

Schüler, Freunde und Verehrer des Herrn Wetzlar von allen Seiten, von Nah

und Fern, herbeigeströmt; Gratulationsbriefe, Gedichte und Geschenke

langten aus den verschiedensten, mitunter sehr fernen Orten an. Auch vom

Landrabbinate, sowie vom Vorsteheramte zu Kassel erfolgten amtliche

Anerkennungsschreiben. Die Reihe der Festlichkeiten am 18. eröffneten

mehrere gut geleitete Gesänge, durch welche der Jubilar in früher

Morgenstunde überrascht ward. Darauf füllten Deputationen,

Glückwünsche und Geschenke darbringend, vom Morgen bis Mittag das Haus.

Nachmittags vereinigte ein Festessen im Rathaussaale den Jubilar und seine

Freunde. Beim Eintritt in den festlich dekorierten Saal ward der Gefeierte

abermals durch Gesänge und den Vortrag eines Festgedichtes begrüßt;

hierauf hielt der Herr Kreisvorsteher eine Anrede, in welcher er im Namen

des Kreises, der Gemeinde und der zahlreichen Anwesenden seine Gefühle

und Glückwünsche ausdrückte. Zugleich überreichte derselbe als

Angebinde ein Wertpapier im Betrage von 200 Talern nebst einem silbernen

Kandelaber; die Lehrer des Kreises überreichten eine goldene Kette, die

Schulkinder einen prachtvollen Sessel. Die Chawera (Wohltätigkeitsverein),

sowie noch einige Gemeinden des Kreises übergaben ebenfalls wertvolle

Geschenke. Die verschiedensten Toaste in gebundener und freier Rede, von

welchen der erste dem Landesherrn galt, würzten das Mahl. Alles hatte sch

beeifert, dem Feste so viel Glanz als möglich zu verleihen; die ganze

Stadt hatte ein festliches Gewand angelegt." |

Rabbiner Wetzlar muss sich mit einer Beschwerde gegen

den antisemitisch eingestellten Pfarrer von Winne beschäftigen

(1863)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. August 1863:

"Aus Kurhessen, 7. August (1863). Am 31. vorigen Monats wurde

dem kurhessischen Landrabbinate (bestehend aus den 4 Provinzialrabbinern,

dem Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg und noch einigen

wissenschaftlich-gebildeten Israeliten) eine Beschwerde mitgeteilt, nach

welcher der Pfarrer Solden zu Winne (Kreis Marburg) am 5. Juli dieses

Jahres in seiner Predigt vor versammelter Gemeinde sprach: 'Kein Jude

würde sich ein Gewissen daraus machen, wenn er alle Christen vergiften

könnte, denn sie stehen nicht mit uns auf gleichem Boden'. Zum Text

seiner Predigt soll er Petri 2,1 gehabt haben. 'So legt nun ab alle

Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden' -

gerade ein Vers, nach welchem er solches hätte unterlassen müssen. Vom

Landrabbinate, als Vertreterin der beleidigten Juden und des Judentums in

Kurhessen, wird nun erwartet, dass solchem Treiben energisch

entgegengetreten und der Vorfall der Justizbehörde zur Untersuchung

übergeben werde. - Nach dem Kirchenrechte vom 12. Juli 1657 und Kap. 2,

§ 11 ist alles Schmähen und Lästern auf den Kanzeln untersagt und nach

§ 9 des Gesetzes vom 29. Oktober 1848 sind Schmähungen Andersgläubiger

zur Bestrafung vor die ordentlichen Gerichte zu bringen.

Z." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. August 1863:

"Aus Kurhessen, 7. August (1863). Am 31. vorigen Monats wurde

dem kurhessischen Landrabbinate (bestehend aus den 4 Provinzialrabbinern,

dem Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg und noch einigen

wissenschaftlich-gebildeten Israeliten) eine Beschwerde mitgeteilt, nach

welcher der Pfarrer Solden zu Winne (Kreis Marburg) am 5. Juli dieses

Jahres in seiner Predigt vor versammelter Gemeinde sprach: 'Kein Jude

würde sich ein Gewissen daraus machen, wenn er alle Christen vergiften

könnte, denn sie stehen nicht mit uns auf gleichem Boden'. Zum Text

seiner Predigt soll er Petri 2,1 gehabt haben. 'So legt nun ab alle

Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden' -

gerade ein Vers, nach welchem er solches hätte unterlassen müssen. Vom

Landrabbinate, als Vertreterin der beleidigten Juden und des Judentums in

Kurhessen, wird nun erwartet, dass solchem Treiben energisch

entgegengetreten und der Vorfall der Justizbehörde zur Untersuchung

übergeben werde. - Nach dem Kirchenrechte vom 12. Juli 1657 und Kap. 2,

§ 11 ist alles Schmähen und Lästern auf den Kanzeln untersagt und nach

§ 9 des Gesetzes vom 29. Oktober 1848 sind Schmähungen Andersgläubiger

zur Bestrafung vor die ordentlichen Gerichte zu bringen.

Z." |

Über das fromme Gudensberg unter Kreisrabbiner Wetzlar

(1865)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus

Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres

geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,

während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich

erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen

Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein

sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur

durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht

aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man

bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der

Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern

die Neuerungssucht begünstigt wird. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus

Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres

geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,

während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich

erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen

Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein

sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur

durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht

aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man

bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der

Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern

die Neuerungssucht begünstigt wird.

Wenden wir unseren Blick hingegen nach den Kreisen Fritzlar und Melsungen,

so sehen wir ein schon erfreulicheres Gemälde sich vor unseren Augen

aufrollen, denn diese beiden Kreise stehen unter der Führung eines

wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Mannes, unter der des Kreisrabbinen

Wetzlar zu Gudensberg, welcher nun schon seit ca. 35 Jahren mit

seltener Berufstätigkeit und Aufopferung dahin strebt, in seinem

Wirkungskreise wahres Judentum und aufrichtige Gottesfurcht zu fördern.

So hat er schon seit vielen Jahren eine ziemlich beträchtliche Anzahl

Schüler um sich versammelt, welche er in die Gefilde der Tora einführt,

und sie mit liebenswürdiger Freundlichkeit, oft mit Hintansetzung seiner

eigenen Interessen, in ihrem Streben unterstützt.

Besonders erfreut sich Gudensberg in Folge seines frommen Eifers

eines sehr regen gottesfürchtigen Sinnes. Während z.B. in sehr vielen

anderen Gemeinden nur am Sabbat das Gotteshaus geöffnet wird, wir hier

täglich morgens und abends durch ordnungsvollen Gottesdienst Gott

verherrlicht, trotzdem die Gemeinde nur aus ca. 34 Familien besteht. Neben

diesen beiden Grundpfeilern des Judentums - Tora und Gottesdienst -

ist auch der dritte nicht ohne Pflege geblieben. So bestehen hier unter

der Leitung des Rabbiners drei Chebrot (Vereine), welche Wohltätigkeit

sich zur Aufgabe gemacht haben, und die ihrem Zwecke durchaus

entsprechen.

Als Gegenstück hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra,

im Kreise Rotenburg anführen. Hier hält man es für Bildung und

Aufklärung, wenn man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge

wurden bei der im vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die

der Frauengalerie umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft

empörend zu sehen, wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause

korrespondieren und kokettieren. Hoffen wir, dass bei dem demnächstigen

Besetzung des Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen

werde, der nicht einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |

Zum Tod von Rabbiner Mordechai Wetzlar (1878)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1879:

"Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1879:

"Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden.

Mainz, 30. Dezember 1878. Es ist eine herbe Trauerkunde, welche die

Überschrift unseren geehrten Lesern verkündet. Einer der Edelsten,

Besten, Vorzüglichsten ist von dem Schauplatze seiner irdischen

Tätigkeit abberufen worden! Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in

Frieden - war am Anfange dieses Jahrhunderts zu Fulda, der Hauptstadt

des gleichnamigen Fürstentums, welches später dem Kurfürstentum Hessen

zugeteilt wurde, geboren. Schon als kleines Kind war er von einem

wunderbaren Eifer für das Torastudium beseelt, und dieser Eifer war von

den glänzendsten Geistesanlagen unterstützt. Der siebenjährige Knabe

erhob sich in der größten Winterkälte nachts um zwei Uhr von seinem

Lager, um seinen Lehrer zu wecken, damit dieser mit ihm 'lerne'. Da seine

Eltern in nicht sehr guten Vermögensumständen sich befanden, so musste

der Knabe oftmals die Küche besorgen, während die Eltern ihren

Geschäften nachgingen; aber auch am Kochherde ließ er die geliebte Gemara

nicht aus der Hand. Kaum 14 Jahre alt, ging er nach Hanau, um bei dem

dortigen Rabbiner, dem berühmten Rabbi Moscheh Tobiah Sondheimer - das

Andenken an den Gerechten und Heiligen ist zum Segen, seine Studien

fortzusetzen. Der kleine Knabe besaß bereits ein so ausgebreitetes

Wissen, dass man ihm nicht glauben wollte, dass er erst 14 Jahre zähle.

Er wurde bald der Lieblingsschüler seines großen Lehrers, den er sich

auch in Bezug auf dessen Betragen zum Muster nahm. So fastete er 40

Fasten-Tage vor dem Versöhnungstage, abends zum Imbiss

nichts als Kartoffeln mit Salz zu sich nehmend. Jahraus, jahrein ging er

tagtäglich in die Mikwe, selbst dann, wenn eine Eiskruste das Wasser

bedeckte. Aber nicht diese asketische Lebensweise war ihm Hauptsache,

sondern das fleißige Lernen, und so kam es, dass er von seinem großen

Lehrer das Rabbiner-Diplom erhielt, als er kaum 19 Jahre zählte.

Nun erst fing er an, auch in den profanen Wissenschaften sich gediegene

Kenntnisse zu erwerben. Unterdes war eine Zeit herangebrochen, die dem

Judentume nicht günstig war. Überall erhob die sogenannte Reform das

Haupt, und die vieltausendjährige Lehre unseres Gottes sollte

umgestaltet, verfälscht, vernichtet werden.

Um diese Zeit wurde Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden -

zum Rabbinen des Kreises Fritzlar ernannt; da aber die

israelitischen Bewohner der Kreishauptstadt in ihrer Lebensweise sich dem

echten Judentume entfremdet hatten, so zog es der junge Rabbiner vor,

seinen Wohnsitz in einem Dorfe, Gudensberg aufzuschlagen, weil in

diesem Dorfe eine fromme jüdische Gemeinde sich befand und Gott sei Dank,

noch heute sich befindet.

Die Wirksamkeit, die Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden -

an diesem kleinen Orte entfaltete, zu schildern, ist unsere Feder zu

schwach. Nicht allein, dass er unablässig Schüler um sich sammelte, die

er für die Tora und für das echte, jüdische Leben begeisterte, nicht allein, dass er der Freund, der Berater, der liebevolle Vater seiner

Glaubensgenossen in dem von ihm verwaltete Kreisrabbinat wurde, er wurde,

wenn auch nicht dem Namen nach, so doch tatsächlich der

Oberlandesrabbiner des Kurfürstentums Hessen, da sein Einfluss der

weitgehendste war und Alle, die ihn kannten, Reich und Arm, Vornehm und

Gering, Alt und Jung, Jude und Nichtjude, mit unbeschreiblicher Liebe und

Verehrung an ihm hingen. Niemand konnte sich dem Zauber seiner

Persönlichkeit entziehen; war er doch die personifizierte Güte und

Sanftmut! Wenn es aber die heilige Religion Israels betrag, so entwickelte

der ehrwürdige, liebevolle, sanfte, gutherzige Mann, einen Eifer, eine

Energie, die alle Hindernisse überwand und alle bösen Regungen, die sich

seinem Blicke zeigten, im Keime erstickten.

Nachdem er 46 Jahre lang auf seinem Posten ausgeharrt hatte, entschloss er

sich, zu seinen Kindern nach Frankfurt am Main zu übersiedeln, wo sich

ihm, nachdem ihm auch viel Leid widerfahren war, der Abend seines Lebens

recht sonnig gestaltete. Er starb, wie er gelebt hatte: sanft, gottergeben

- bis zum letzten Augenblicke im vollen Besitze seiner Geisteskräfte.

Nach Eingang des zweiten Sabbat Chanukah wurde er in einem Alter von 78 Jahren

und 3 Monaten von hinnen gerufen. Wiewohl erst nach Ausgang des Sabbats

der Telegraph die Trauerkunde verbreiten konnte, |

waren

doch Freunde und Schüler selbst aus weiter Ferne herbeigeeilt. waren

doch Freunde und Schüler selbst aus weiter Ferne herbeigeeilt.

Die Beerdigung fand gestern Nachmittag statt. Im Trauerhause sprach der

Schwiegersohn des Heimgegangenen, Herr Rabbinatsassessor Lange aus

Halberstadt, tief ergreifende Worte der Trauer und des Schmerzes; beweinte

er doch in ihm den Vater, Freund und Lehrer. Der Bahre folgte eine

unübersehbare Menge, namentlich waren aus dem ehemaligen Kurfürstentume

Hessen alle Glaubensgenossen herbeigeströmt, zu denen die Kunde gedrungen

war. Wir nennen Herrn Provinzialrabbiner Dr. Munk aus Marburg und Herrn

Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel.

Aus dem Friedhofe sprach zuerst Herr Direktor Dr. M. Hirsch im Auftrage

und in Vertretung seines ehrwürdigen Vaters - er ruhe in Frieden -, der

Unwohlseins halber nur eine kurze Strecke der Bahre hatte folgen können.

Der Redner knüpfte an die Erzählung der Weisen von dem Tode des Rabbi Jehuda

ha Kadosch an, dem Gefühle des größten Schmerzes und der innigsten

Trauer würdigen Ausdruck gebend. Darauf sprach der Herausgeber dieser

Blätter, anlehnend an die Worte der Sidrah (1. Buch Mose Kap. 43,11-14),

die Größe des Verlustes schildernd, welchen die Judenheit erfahren. Als

dritter Redner sprach Herr Provinzialrabbiner Dr. Cahn aus Fulda, an den

Chanukkaleuchter anknüpfend und die Art und Weise der Lichtspendung

desselben auf den Verewigten anwendend. Darauf hob Herr Rabbiner Dr. Marx

aus Darmstadt hervor, dass der seiner Friedensliebe halber berühmte,

teure Tote nichtsdestoweniger rücksichtslos seinen Prinzipien treu

geblieben, aus der Gemeinde ausgeschieden und deshalb auf dem von der

israelitischen Religionsgesellschaft angelegten Separat-Friedhofe begraben

werde. - Mit wenigen, aber gediegenen Worten rühmte zum Schlusse Herr

Emanuel Schwarzschild, Vorsteher der israelitischen Religionsgesellschaft

zu Frankfurt am Main, die große Bescheidenheit des Verewigten, die

derselbe namentlich dadurch bewährt hatte, dass er, nachdem er 46 Jahre

lang an der Spitze eines Kreisrabbinates gestanden, in Frankfurt nichts

Anderes hat sein, als nichts Anderes hat gelten wollen als ein einfaches

Mitglied der israelitischen Religionsgesellschaft.

So ist denn wieder Einer dahingegangen von den Männern, auf die unser

Geschlecht mit stolzer Freude blicken durfte. Diese Freude ist in Trauer

umgewandelt worden. Möge der allgütige Gott das heranwachsende

Geschlecht begnadigen, dass wieder Männer erstehen, welche die große

Lücke auszufüllen imstande seien. Dazu wird auch das Gedenken an Rabbi

Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden - beitragen. Das Gedenken

an den Gerechten ist zum Segen." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1879: "Aus

Hessen. Auf Ersuchen einiger Gemeindemitglieder aus Gudensberg

erklärte sich Herr Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel anfangs Januar bereit,

zu Ehren des verstorbenen Rabbiners Wetzlar - das Gedenken an den

Gerechten und Heiligen ist zum Segen - eine Trauerrede am 12.

Januar in der Gudensberger Synagoge abzuhalten. Die Leute gingen von der

Idee aus, dass nur ein solcher Mann diem Trauerrede würdig halten

könnte, welcher in dem Sinne spricht, in welchem der Verblichene - seligen

Andenkens - gelebt hat. Es wurde dies den Gemeinden der Kreise Fritzlar

und Melsungen, welche zum Rabbinat

desselben gehörten, mitgeteilt, mit dem Ersuchen, dass sie sich in der

Gudensberger Synagoge einfinden sollten. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1879: "Aus

Hessen. Auf Ersuchen einiger Gemeindemitglieder aus Gudensberg

erklärte sich Herr Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel anfangs Januar bereit,

zu Ehren des verstorbenen Rabbiners Wetzlar - das Gedenken an den

Gerechten und Heiligen ist zum Segen - eine Trauerrede am 12.

Januar in der Gudensberger Synagoge abzuhalten. Die Leute gingen von der

Idee aus, dass nur ein solcher Mann diem Trauerrede würdig halten

könnte, welcher in dem Sinne spricht, in welchem der Verblichene - seligen

Andenkens - gelebt hat. Es wurde dies den Gemeinden der Kreise Fritzlar

und Melsungen, welche zum Rabbinat

desselben gehörten, mitgeteilt, mit dem Ersuchen, dass sie sich in der

Gudensberger Synagoge einfinden sollten.

Am 11. Januar erhielt einer der Gudensberger Gemeindeältesten vom

Vorsteheramt der Israeliten in Kassel folgendes Schreiben:

Nr. 30. I.V.A.Pr. Herr Landrabbiner Dr. Adler wird zum Andenken an

den verstorbenen Kreisrabbiner Wetzlar nächsten Sonntag den 12. dieses

Monats nachmittags einen Trauergottesdienst abhalten und das

unterzeichnete Vorsteheramt bei dieser Feier wo tunlich sich vertreten

lassen. Wir setzen Sie zur schleunigen Benachrichtigung sämtlicher

Gemeindemitglieder mit dem Anfügen hiervon in Kenntnis, dass zur

Abhaltung einer Trauerrede in der dortigen Synagoge nur Herr Landrabbiner

Dr. Adler berechtigt ist. Kassel, den 10. Januar 1879. Vorsteheramt der

Israeliten: Budwig. vdt. Berger. An den Gemeindeältesten Herrn Najel in

Gudensberg." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer und der jüdischen Schule

Beiträge von Lehrer J. Rülf über "Ein Wort über die israelitische Lehre

der Neuzeit" und über "Sonst und jetzt" (1852)

Die Beiträge erschienen in der Zeitschrift "Der treue

Zionswächter" (1852) - zum Lesen bitte Textabbildungen

anklicken

|

|

|

|

|

|

Artikel in der

Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 17. August und 10.

September 1852

über "Ein Wort über die israelitische Lehre der Neuzeit" |

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue

Zionswächter" vom 29. Oktober

1852

über "Sonst und jetzt" |

| |

100 Jahre Israelitische Volksschule in Gudensberg

(1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. Dezember 1927:

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. Dezember 1927: |

Erinnerung von Lehrer Perlstein an die Mitglieder der Israelitischen

Lehrerkonferenz Hessens (1928)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 20. April 1928:

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 20. April 1928: |

Lehrer Hermann Stern kommt an Stelle von Bernhard Perlstein nach Gudensberg

(1928)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1928: "Niedenstein, 10.

Juni (1928). Die hiesige Israelitische Volksschule, welche nur noch von 6

Kindern besucht wird, wurde von der Regierung aufgelöst und der Lehrer

Stern anstelle des in den Ruhestand versetzten Lehrers B. Perlstein nach

Gudensberg versetzt." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1928: "Niedenstein, 10.

Juni (1928). Die hiesige Israelitische Volksschule, welche nur noch von 6

Kindern besucht wird, wurde von der Regierung aufgelöst und der Lehrer

Stern anstelle des in den Ruhestand versetzten Lehrers B. Perlstein nach

Gudensberg versetzt." |

Lehrer Bernhard Perlstein tritt in den Ruhestand (1928)

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 2. März 1928: "Gudensberg (Hessen).

(Persönliches). Lehrer Perlstein, der mehr als drei Jahrzehnte in unserer

Gemeinde als Lehrer und Kantor wirkte, hat infolge Erreichung der

Altersgrenze die erbetene Versetzung in den Ruhestand

erhalten."

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 2. März 1928: "Gudensberg (Hessen).

(Persönliches). Lehrer Perlstein, der mehr als drei Jahrzehnte in unserer

Gemeinde als Lehrer und Kantor wirkte, hat infolge Erreichung der

Altersgrenze die erbetene Versetzung in den Ruhestand

erhalten."

Anmerkung: ob sich die nachfolgende Zusammenstellung der Vorträge auf

Gudensberg bezieht, ist unklar. |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 24. Februar 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 24. Februar 1928: |

| |

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Juli 1928:

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Juli 1928: |

Zum Tod von Lehrer Bernhard Perlstein

(1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1928: "Gudensberg,

4. November (1928). Ein tragisches Geschick wollte es, dass kurz nach

seiner Pensionierung Lehrer Bernhard Perlstein in Berlin, wohin er vor

kurzem übergesiedelt war, verschied. Der Verstorbene war 34 Jahre hier am

Orte tätig und genoss Wertschützung nicht allein in jüdischen Kreisen,

sondern auch bei den anderen Konfessionen. Das bewiesen die Ämter, die er

jahrelang bekleidete, die Ämter als Schiedsmann und Stadtverordneter. Im

Vereinsleben war er führend. Die Hilfskasse 'Esra' verdankt ihm ihre

derzeitige Blüte. Auch in der Schule und im Kultusdienst stand er seinen

Mann. Er war ein Vorbild an Pflichttreue. Sein hilfsbereites Wesen

eroberte ihm die Herzen aller, die ihn kannten. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1928: "Gudensberg,

4. November (1928). Ein tragisches Geschick wollte es, dass kurz nach

seiner Pensionierung Lehrer Bernhard Perlstein in Berlin, wohin er vor

kurzem übergesiedelt war, verschied. Der Verstorbene war 34 Jahre hier am

Orte tätig und genoss Wertschützung nicht allein in jüdischen Kreisen,

sondern auch bei den anderen Konfessionen. Das bewiesen die Ämter, die er

jahrelang bekleidete, die Ämter als Schiedsmann und Stadtverordneter. Im

Vereinsleben war er führend. Die Hilfskasse 'Esra' verdankt ihm ihre

derzeitige Blüte. Auch in der Schule und im Kultusdienst stand er seinen

Mann. Er war ein Vorbild an Pflichttreue. Sein hilfsbereites Wesen

eroberte ihm die Herzen aller, die ihn kannten. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. November 1928:

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. November 1928: |

| |

Anzeigen in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. November 1928: Anzeigen in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 2. November 1928: |

Lehrer Bernhard Perlstein wird in Berlin beigesetzt

(1928)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 9. November 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 9. November 1928: |

Chanukkafeier der jüdischen Schule

(1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. Dezember 1931: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. Dezember 1931: |

Aus dem jüdischen Gemeinde- und

Vereinsleben

Dreifacher Raubmord in Gudensberg (1875)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1875:

"Gudensberg, 9. Dezember (1875). Gestern wurde dahier ein

grässliches Verbrechen begangen; es wurde nämlich ein dreifacher

Raubmord an dem hochbetagten Kaufmann Elias, dessen Frau und

Dienstmädchen verübt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1875:

"Gudensberg, 9. Dezember (1875). Gestern wurde dahier ein

grässliches Verbrechen begangen; es wurde nämlich ein dreifacher

Raubmord an dem hochbetagten Kaufmann Elias, dessen Frau und

Dienstmädchen verübt."

Gudensberg, 12. Dezember 1875: Heute fand unter allseitiger Beteiligung die Beerdigung der drei Ermordeten

statt. Der Mörder, ein Knecht auf einem Bauernhofe, ist ergriffen.

Merkwürdigerweise brach der Kassenschlüssel, dessen er sich ermächtigt

hatte, ab, sodass der ganze Raub in vier Talern bestand. Der selige Elias

zählte 88 Jahre; seine Frau war jünger. Ihre Seelen seien eingebunden

in den Bund des Lebens." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember 1875:

"Gudensberg. Über die Ermordung des Herrn Elias und dessen Ehefrau

sowie deren Dienstmädchen gehen uns noch nachfolgende Einzelheiten zu.

Die Tat ist jedenfalls noch vor Abends 10 Uhr vollbracht worden, da die

ganze Nacht über die Haustür unverschlossen, und die Stubenlampe

umgelöscht geblieben. Der Mann wurde erschlagen im Bett, die Frau

erstochen im Lehnstuhl vorgefunden. Das Dienstmädchen war mit einer

Näharbeit beschäftigt, als der Tod aus Mörderhand sie erreichte. Der

Mörder hat als ganze Ausbeute der entsetzlichen Tat 4 Taler mitgenommen,

die sich im Zimmer in einem Pulte befanden, das von ihm erbrochen wurde.

Er ist bereits in der Person des Knechtes Vinzon aus Waldensberg (Kolonie)

bei Hanau ermittelt und verhaftet worden. Blutspuren an seinen

Kleidungsstücken und in dem Bette desselben führten zur Entdeckung.

Vinzon trug die Hosenträger des Ermordeten. Er ist ein robuster Mensch

und von hünenhafter Erscheinung. Es liegt gegründete Vermutung vor, es

habe der Mörder den Abend der Tat bei Frau Elias und dem Dienstmädchen

rauchend in dem Zimmer zugebracht. Diese beiden Opfer sollen, wie man

nachträglich konstatiert, nicht erstocken, sondern gleich Kaufmann Elias,

welcher eine Treppe hoch zu Bette lag, mit einem Küferhammer erschlagen

worden sein. Die Auffindung jenes Hammers, welcher genau in die drei

Wunden passte, soll die Entdeckung beschleunigt haben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember 1875:

"Gudensberg. Über die Ermordung des Herrn Elias und dessen Ehefrau

sowie deren Dienstmädchen gehen uns noch nachfolgende Einzelheiten zu.

Die Tat ist jedenfalls noch vor Abends 10 Uhr vollbracht worden, da die

ganze Nacht über die Haustür unverschlossen, und die Stubenlampe

umgelöscht geblieben. Der Mann wurde erschlagen im Bett, die Frau

erstochen im Lehnstuhl vorgefunden. Das Dienstmädchen war mit einer

Näharbeit beschäftigt, als der Tod aus Mörderhand sie erreichte. Der

Mörder hat als ganze Ausbeute der entsetzlichen Tat 4 Taler mitgenommen,

die sich im Zimmer in einem Pulte befanden, das von ihm erbrochen wurde.

Er ist bereits in der Person des Knechtes Vinzon aus Waldensberg (Kolonie)

bei Hanau ermittelt und verhaftet worden. Blutspuren an seinen

Kleidungsstücken und in dem Bette desselben führten zur Entdeckung.

Vinzon trug die Hosenträger des Ermordeten. Er ist ein robuster Mensch

und von hünenhafter Erscheinung. Es liegt gegründete Vermutung vor, es

habe der Mörder den Abend der Tat bei Frau Elias und dem Dienstmädchen

rauchend in dem Zimmer zugebracht. Diese beiden Opfer sollen, wie man

nachträglich konstatiert, nicht erstocken, sondern gleich Kaufmann Elias,

welcher eine Treppe hoch zu Bette lag, mit einem Küferhammer erschlagen

worden sein. Die Auffindung jenes Hammers, welcher genau in die drei

Wunden passte, soll die Entdeckung beschleunigt haben." |

Erinnerungen an jüdisches Leben und Bräuche in

Gudensberg und Orten der Umgebung von Dr. Samuel Blach (1924)

Anmerkung: im Abschnitt wird über jüdische Bräuche bei Geburt und

Beschneidung (Bris), Verlobung, Hochzeit und Tod berichtet. Auch auf

Synagogengebräuche und Hausgebräuche wie Ess-Sitten wird eingegangen. Neben

Gudensberg wird auch von Bräuchen aus Reichensachsen,

Rhina, Meimbressen

und Braunfels berichtet.

Artikel in der

Zeitschrift "Menorah"

Jahrgang 1926 Heft 10 Seiten 583-590

(zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

Artikel in der

"Jüdischen Wochenzeitung

für Kassel, Kurhessen und Waldeck"

vom 6. und 13. Juli 1928

(zum Lesen bitte

Textabbildungen anklicken) |

|

|

|

|

Jahresversammlung des Israelitischen Frauenvereins

(1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. März 1927: "Gudensberg. Die

Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins fand am

Stiftungstag, Rosch Chodesch Adar II, statt. Der Verein wurde vor 88

Jahren von dem damaligen Kreisrabbiner Wetzlar gegründet. Nach dem

von dem Rechnungsführer des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein,

mitgeteilten Jahresbericht zählt der Verein 41 Mitglieder. Derselbe

konnte trotz der Ungunst der Zeiten im vergangenen Jahre zirka 500 Mark

für die verschiedensten humanitären Zwecke zur Verteilung bringen.

P." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. März 1927: "Gudensberg. Die

Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins fand am

Stiftungstag, Rosch Chodesch Adar II, statt. Der Verein wurde vor 88

Jahren von dem damaligen Kreisrabbiner Wetzlar gegründet. Nach dem

von dem Rechnungsführer des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein,

mitgeteilten Jahresbericht zählt der Verein 41 Mitglieder. Derselbe

konnte trotz der Ungunst der Zeiten im vergangenen Jahre zirka 500 Mark

für die verschiedensten humanitären Zwecke zur Verteilung bringen.

P." |

Ein Gerichtsverfahren wird eingestellt

(1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. März 1927: "Gudensberg. Das

Verfahren eingestellt. Eine Angelegenheit, die weit über die Grenzen

unserer Stadt durch törichte und unwahre Ausstreuungen verbreitet wurde,

hat vorläufig ihr Ende gefunden. Frühere Gemeindeälteste der

israelitischen Gemeinden hatten den Verwalter einer Spende, die zur

Erneuerung und Ausschmückung der hiesigen Synagoge bestimmt war, bei der

Staatsanwaltschaft wegen Unterschlagung angezeigt. Nach Mitteilung der

Staatsanwaltschaft ist das Verfahren eingestellt. Ert." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. März 1927: "Gudensberg. Das

Verfahren eingestellt. Eine Angelegenheit, die weit über die Grenzen

unserer Stadt durch törichte und unwahre Ausstreuungen verbreitet wurde,

hat vorläufig ihr Ende gefunden. Frühere Gemeindeälteste der

israelitischen Gemeinden hatten den Verwalter einer Spende, die zur

Erneuerung und Ausschmückung der hiesigen Synagoge bestimmt war, bei der

Staatsanwaltschaft wegen Unterschlagung angezeigt. Nach Mitteilung der

Staatsanwaltschaft ist das Verfahren eingestellt. Ert." |

Die finanzielle Notlage der jüdischen Landgemeinden wird immer schwieriger (1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Gudensberg. Man schreibt

uns: Die finanzielle Notlage unserer meisten jüdischen Landgemeinden wird

eine immer größere. Im schreienden Gegensatz zu derselben steht die

immer höher werdende Belastung durch Kultussteuern. Während in den

Großstädten zur Aufbringung der Kultussteuern in der Regel 10 bis 15

Prozent der Einkommenssteuer erhoben werden, beträgt in vielen

Landgemeinden der Prozentsatz 70 bis 100 Prozent; in einigen Gemeinden sogar

weit über 100 Prozent, trotz Subventionen des Vorsteheramtes und des

Landesverbandes für besonders notleidende Gemeinden. Dieser Zustand ist

für die Zukunft unhaltbar und erfordert ein sofortiges tatkräftiges

Eingreifen der in Betracht kommenden Instanzen, wenn die Kleingemeinden

überhaupt noch weiterbestehen sollen. Eine traurige Folge der hohen

Kultussteuern sind die sich mehrenden Austritte aus der Synagogengemeinde.

Um diesen Austritten einen Damm entgegenzusetzen, sah sich unsere

Gemeinde zu folgendem einstimmig gefassten Beschluss gezwungen:

'Stirbt ein Mitglied einer aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde

ausgetretenen Familie, so hat dasselbe nur dann Anspruch auf ein

Begräbnis auf dem hiesigen jüdischen Friedhof, wenn für dasselbe die

seit dem Tage des erfolgten Austritts unbezahlten Kultussteuern, laufend

bis zum Begräbnistag, von dem gesetzlichen Vertreter der ausgetretenen

Familie in die Kasse der hiesigen israelitischen Gemeinde nachgezahlt

werden. Die Berechnung der Rückzahlung erfolgt nach der von dem

jeweiligen Gemeinderechnungsführer aufgestellten Heberolle, in

welcher die aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde Ausgetretenen

namentlich und nach ihrer Einkommenssteuer alljährlich aufzuführen sind.

Mindestens aber muss für den Verstorbenen einer ausgetretenen Familie ein

Begräbnisgeld von 500 Mark in die hiesige jüdische Gemeindekasse

gezahlt werden. Ein anderer Nachtrag, der gleichfalls das Ziel

verfolgt, die Steuerflucht durch den Austritt zu erschweren, liegt der

nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vor. Der Antrag lautet:

'Auf die Pachtung eines Platzes in hiesiger Synagoge hat nur derjenige

Anspruch, der sich vor der Verpachtung schriftlich verpflicht, die

während der betreffenden Pachtperiode auf ihn entfallenden Kultussteuern

zu zahlen.'"

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Gudensberg. Man schreibt

uns: Die finanzielle Notlage unserer meisten jüdischen Landgemeinden wird

eine immer größere. Im schreienden Gegensatz zu derselben steht die

immer höher werdende Belastung durch Kultussteuern. Während in den

Großstädten zur Aufbringung der Kultussteuern in der Regel 10 bis 15

Prozent der Einkommenssteuer erhoben werden, beträgt in vielen

Landgemeinden der Prozentsatz 70 bis 100 Prozent; in einigen Gemeinden sogar

weit über 100 Prozent, trotz Subventionen des Vorsteheramtes und des

Landesverbandes für besonders notleidende Gemeinden. Dieser Zustand ist

für die Zukunft unhaltbar und erfordert ein sofortiges tatkräftiges

Eingreifen der in Betracht kommenden Instanzen, wenn die Kleingemeinden

überhaupt noch weiterbestehen sollen. Eine traurige Folge der hohen

Kultussteuern sind die sich mehrenden Austritte aus der Synagogengemeinde.

Um diesen Austritten einen Damm entgegenzusetzen, sah sich unsere

Gemeinde zu folgendem einstimmig gefassten Beschluss gezwungen:

'Stirbt ein Mitglied einer aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde

ausgetretenen Familie, so hat dasselbe nur dann Anspruch auf ein

Begräbnis auf dem hiesigen jüdischen Friedhof, wenn für dasselbe die

seit dem Tage des erfolgten Austritts unbezahlten Kultussteuern, laufend

bis zum Begräbnistag, von dem gesetzlichen Vertreter der ausgetretenen

Familie in die Kasse der hiesigen israelitischen Gemeinde nachgezahlt

werden. Die Berechnung der Rückzahlung erfolgt nach der von dem

jeweiligen Gemeinderechnungsführer aufgestellten Heberolle, in

welcher die aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde Ausgetretenen

namentlich und nach ihrer Einkommenssteuer alljährlich aufzuführen sind.

Mindestens aber muss für den Verstorbenen einer ausgetretenen Familie ein

Begräbnisgeld von 500 Mark in die hiesige jüdische Gemeindekasse

gezahlt werden. Ein anderer Nachtrag, der gleichfalls das Ziel

verfolgt, die Steuerflucht durch den Austritt zu erschweren, liegt der

nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vor. Der Antrag lautet:

'Auf die Pachtung eines Platzes in hiesiger Synagoge hat nur derjenige

Anspruch, der sich vor der Verpachtung schriftlich verpflicht, die

während der betreffenden Pachtperiode auf ihn entfallenden Kultussteuern

zu zahlen.'" |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. Juli 1927: "Gudensberg. Zu dem Bericht in

voriger Nummer unserer Zeitung wird uns noch mitgeteilt, dass die in

Gudensberg ausgetretenen Mitglieder der Gemeinde nicht aus steuerlichen

Gründen ausgetreten sind, wie in dem Bericht der Anschein erweckt werden

konnte." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. Juli 1927: "Gudensberg. Zu dem Bericht in

voriger Nummer unserer Zeitung wird uns noch mitgeteilt, dass die in

Gudensberg ausgetretenen Mitglieder der Gemeinde nicht aus steuerlichen

Gründen ausgetreten sind, wie in dem Bericht der Anschein erweckt werden

konnte." |

Jahresversammlung des Israelitischen Frauenvereins

(1928)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 24. Februar 1928: "Gudensberg. Am

ersten Abend Rausch Chaudesch Adar fand im 'Hessischen Hof' dahier die

Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins statt.

Derselbe tritt in sein 90. Stiftungsjahr und dürfte wohl in seiner Art

mit der älteste des Bezirks sein. Er bezweckt an erster Stelle die

Unterstützung der Armen und Hilfsbedürftigen hiesiger Gemeinde,

Verpflegung der Kranken, Wachen bei denselben, sowie die Erfüllung aller

Pflichten, welche die Mitglieder bei Sterbefällen zu betätigen haben.

Die Statuten atmen ganz den frommen Sinn des talmudkundigen, und ehrwürdigen

Verfassers, des bekannten Kreisrabbiners Rebbe Mordechai Wetzlar.

Unser heutiges Judentum, besonders das in der Großstadt, glaubt voll und

ganz seine jüdische Gemillus-chesed-Pflicht (Pflicht zur Wohltätigkeit)

erfüllt zu haben, wenn es in die für diese Zwecke vorgesehenen

Vereinskassen seine vorgeschriebenen Beiträge zahlt. Man hat angeblich

meistens keine Zeit, sich persönlich in den Dienst dieser Mizwoh

(religiöse Pflicht) zu stellen. Dazu hat man ja 'seine Leute', die dafür

bezahlt werden. Anders auf dem Lande. Da stellt sich jedes Mitglied mit

seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Gemillus-chesed-Pflicht.

Jeder greift mit seiner persönlichen Hilfeleistung da ein, wo es eben

erforderlich ist, und wohin man ihn beruft. Dieses persönliche Zugreifen

und Betätigen ist etwas Selbstverständliches. Es ist vielleicht in

mancher jüdischen Kleingemeinde die einzige fromme Tradition, an der man

noch mit alter jüdischer Pietät zäh festhält, eine Mizwoh, die man

gern und willig nach ältestem Väterbrauch ausübt, und die man, trotz

des herrschenden religiösen Indifferentismus, in religiöser Innigkeit

hochhält. Dieser jüdische Chesedgeist hat sich traditionell auch im

hiesigen jüdischen Frauenverein erhalten. Nach dem vom Rechnungsführer

des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein, erstatteten Jahresbericht

zählt der Verein 40 Mitglieder. Drei Mitglieder sind im Vereinsjahr durch

Tod entrissen, während ein Mitglied neu hinzugetreten ist. Die

Unterstützungen für Einzelpersonen und jüdische Anstalten betrugen im

vergangenen Vereinsjahr zirka 850 Mark. Der bisherige Vorstand, Frau

Amalie Adler, Frau Berta Katz und Frau Isabella Mansbach wurden

einstimmig wiedergewählt. Möge der Verein weiter blühen und gedeihen

und getreulich all die heiligen Aufgaben erfüllen, die ihm sein frommer

Gründer vor fast 90 Jahren gestellt hat. P." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 24. Februar 1928: "Gudensberg. Am

ersten Abend Rausch Chaudesch Adar fand im 'Hessischen Hof' dahier die

Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins statt.

Derselbe tritt in sein 90. Stiftungsjahr und dürfte wohl in seiner Art

mit der älteste des Bezirks sein. Er bezweckt an erster Stelle die

Unterstützung der Armen und Hilfsbedürftigen hiesiger Gemeinde,

Verpflegung der Kranken, Wachen bei denselben, sowie die Erfüllung aller

Pflichten, welche die Mitglieder bei Sterbefällen zu betätigen haben.

Die Statuten atmen ganz den frommen Sinn des talmudkundigen, und ehrwürdigen

Verfassers, des bekannten Kreisrabbiners Rebbe Mordechai Wetzlar.

Unser heutiges Judentum, besonders das in der Großstadt, glaubt voll und

ganz seine jüdische Gemillus-chesed-Pflicht (Pflicht zur Wohltätigkeit)

erfüllt zu haben, wenn es in die für diese Zwecke vorgesehenen

Vereinskassen seine vorgeschriebenen Beiträge zahlt. Man hat angeblich

meistens keine Zeit, sich persönlich in den Dienst dieser Mizwoh

(religiöse Pflicht) zu stellen. Dazu hat man ja 'seine Leute', die dafür

bezahlt werden. Anders auf dem Lande. Da stellt sich jedes Mitglied mit

seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Gemillus-chesed-Pflicht.

Jeder greift mit seiner persönlichen Hilfeleistung da ein, wo es eben

erforderlich ist, und wohin man ihn beruft. Dieses persönliche Zugreifen

und Betätigen ist etwas Selbstverständliches. Es ist vielleicht in

mancher jüdischen Kleingemeinde die einzige fromme Tradition, an der man

noch mit alter jüdischer Pietät zäh festhält, eine Mizwoh, die man

gern und willig nach ältestem Väterbrauch ausübt, und die man, trotz

des herrschenden religiösen Indifferentismus, in religiöser Innigkeit

hochhält. Dieser jüdische Chesedgeist hat sich traditionell auch im

hiesigen jüdischen Frauenverein erhalten. Nach dem vom Rechnungsführer

des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein, erstatteten Jahresbericht

zählt der Verein 40 Mitglieder. Drei Mitglieder sind im Vereinsjahr durch

Tod entrissen, während ein Mitglied neu hinzugetreten ist. Die

Unterstützungen für Einzelpersonen und jüdische Anstalten betrugen im

vergangenen Vereinsjahr zirka 850 Mark. Der bisherige Vorstand, Frau

Amalie Adler, Frau Berta Katz und Frau Isabella Mansbach wurden

einstimmig wiedergewählt. Möge der Verein weiter blühen und gedeihen

und getreulich all die heiligen Aufgaben erfüllen, die ihm sein frommer

Gründer vor fast 90 Jahren gestellt hat. P." |

Veranstaltung der Sinai-Loge Kassel in Gudensberg

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. März 1929: "Gudensberg. Am Sonnabend,

23. Februar, abends, fand ein selten genussreicher Abend in Gudensberg

statt. Als Veranstalter galt, wie Herr Dessauer - Kassel eingangs

erwähnte, die Sinai-Loge. Ihr Bestreben, das geistig-jüdische

Leben auf dem Lande zu fördern, fand vollste Anerkennung. Herr Lehrer

Bacher aus Kassel sprach über synagogale Musik. Seine

Ausführungen, die sehr treffend und interessant waren, fanden bei den

Zuhörern die größte Aufmerksamkeit. Im Anschluss daran sang Frau Dr.

Gotthilf einige jüdische Lieder und musste nachher auf Verlangen noch

einige Zugaben spenden, so ausgezeichnet gefiel sie. Der allgemeine

Beifall, den die Veranstaltung fand, hat gezeigt, welches Interesse

solchen Abenden entgegengebracht wird. Unser aller Dank gilt den Damen und

Herren, die ihre freie Zeit in den Dienst dieser Sache stellen. Nicht

zuletzt auch Herrn Lehrer Stern hier, dem wir wohl diesen schönen

Abend zu verdanken hatten. Mögen die Damen und Herren bald wieder einmal

kommen. Herzlichsten Empfangs können sie versichert sein."

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 1. März 1929: "Gudensberg. Am Sonnabend,

23. Februar, abends, fand ein selten genussreicher Abend in Gudensberg

statt. Als Veranstalter galt, wie Herr Dessauer - Kassel eingangs

erwähnte, die Sinai-Loge. Ihr Bestreben, das geistig-jüdische

Leben auf dem Lande zu fördern, fand vollste Anerkennung. Herr Lehrer

Bacher aus Kassel sprach über synagogale Musik. Seine

Ausführungen, die sehr treffend und interessant waren, fanden bei den

Zuhörern die größte Aufmerksamkeit. Im Anschluss daran sang Frau Dr.

Gotthilf einige jüdische Lieder und musste nachher auf Verlangen noch

einige Zugaben spenden, so ausgezeichnet gefiel sie. Der allgemeine

Beifall, den die Veranstaltung fand, hat gezeigt, welches Interesse

solchen Abenden entgegengebracht wird. Unser aller Dank gilt den Damen und

Herren, die ihre freie Zeit in den Dienst dieser Sache stellen. Nicht

zuletzt auch Herrn Lehrer Stern hier, dem wir wohl diesen schönen

Abend zu verdanken hatten. Mögen die Damen und Herren bald wieder einmal

kommen. Herzlichsten Empfangs können sie versichert sein." |

Feier zum 90-jährigen Bestehen des Israelitischen Frauenvereins

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 22. März 1929: "Gudensberg. Am

16. März (4. Adar) beging der hiesige Israelitische Frauenverein

die Feier seines 90-jährigen Bestehens. Wie alljährlich, so wurde

zunächst der Rechenschaftsbericht erstattet. Nach erfolgter Abrechnung

setzte der offizielle Teil der Feier ein, eingeleitet durch einen Prolog.

Alsdann hielt Lehrer Stern die Festrede. Im Geiste ließ er die

Mitglieder eine Wanderung durch die Entwicklungsgeschichte des Vereins

antreten und gedachte zunächst der Gründer und Gründerinnen,

insbesondere des verstorbenen Herrn Kreisrabbiners Wetzlar seligen

Andenkens, der die Oberaufsicht über den Verein führte. Desgleichen

wurden die Verdienste der verewigten Kollegen Blach und Perlstein

gebührend gewürdigt, wie auch aller Damen, die im Laufe der Jahre die

Geschicke des Vereins geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine

Jubiläumsspende gegründet, die Armen und Bedrängten zukommen soll. In

großen Umrissen wies Redner auf die großzügigen Hilfeleistungen des

Vereins hin, der stets getreu seinem Ziele Armen und Notleidenden zur

Seite stand. In dem Gelöbnis, im Geiste der Gründer zu wirken und so

deren Andenken zu ehren, schloss der Referent mit den besten

Segenswünschen für den Verein, ausklingend in den Worten: 'Edel sei der

Mensch, hilfreich und gut'."

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 22. März 1929: "Gudensberg. Am

16. März (4. Adar) beging der hiesige Israelitische Frauenverein

die Feier seines 90-jährigen Bestehens. Wie alljährlich, so wurde

zunächst der Rechenschaftsbericht erstattet. Nach erfolgter Abrechnung

setzte der offizielle Teil der Feier ein, eingeleitet durch einen Prolog.

Alsdann hielt Lehrer Stern die Festrede. Im Geiste ließ er die

Mitglieder eine Wanderung durch die Entwicklungsgeschichte des Vereins

antreten und gedachte zunächst der Gründer und Gründerinnen,

insbesondere des verstorbenen Herrn Kreisrabbiners Wetzlar seligen

Andenkens, der die Oberaufsicht über den Verein führte. Desgleichen

wurden die Verdienste der verewigten Kollegen Blach und Perlstein

gebührend gewürdigt, wie auch aller Damen, die im Laufe der Jahre die

Geschicke des Vereins geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine

Jubiläumsspende gegründet, die Armen und Bedrängten zukommen soll. In

großen Umrissen wies Redner auf die großzügigen Hilfeleistungen des

Vereins hin, der stets getreu seinem Ziele Armen und Notleidenden zur

Seite stand. In dem Gelöbnis, im Geiste der Gründer zu wirken und so

deren Andenken zu ehren, schloss der Referent mit den besten

Segenswünschen für den Verein, ausklingend in den Worten: 'Edel sei der

Mensch, hilfreich und gut'." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1929: "Gudensberg,

1. April (1929). Der hiesige Frauenverein beging die Feier seines

90-jährigen Bestehens. Der offizielle Teil der Feier wurde eingeleitet

durch einen Prolog. In seiner Festrede ging Herr Lehrer Stern auf die

Entwicklungsgeschichte des Vereins ein. Er gedachte zunächst des

verstorbenen Kreisrabbiners Wetzlar, dann der Verdienste der Lehrer Bloch

und Perlstein, wie auch aller Damen, die die Geschicke des Vereins

geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine Jubiläumsspende gegründet, die

Armen und Bedrängten zukommen soll." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1929: "Gudensberg,

1. April (1929). Der hiesige Frauenverein beging die Feier seines

90-jährigen Bestehens. Der offizielle Teil der Feier wurde eingeleitet

durch einen Prolog. In seiner Festrede ging Herr Lehrer Stern auf die

Entwicklungsgeschichte des Vereins ein. Er gedachte zunächst des

verstorbenen Kreisrabbiners Wetzlar, dann der Verdienste der Lehrer Bloch

und Perlstein, wie auch aller Damen, die die Geschicke des Vereins

geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine Jubiläumsspende gegründet, die

Armen und Bedrängten zukommen soll." |

Vortragsabend über Gudensberger Familiennamen

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Gudensberg. Am

Samstagabend, den 8. Dezember, hielt Lehrer Horwitz (Kassel) hier

einen Vortrag über alte Gudensberger Familienamen. Zunächst sprach er

über Familiennamen im allgemeinen, um dann auf die Gudensberger

Familiennamen zu kommen. Wie stets stellte Herr Horwitz auch dieses Mal

seinen Mann. In fesselnder Weise verstand er es, die zahlreichen Zuhörer

bis zum letzten Augenblicke mitzureißen. Das bewiesen auch die vielen

Fragen, die im Anschluss an den Vortrag an H. gerichtet wurden. Wir

hoffen, Herrn H. recht bald wieder in unserer Mitte begrüßen zu können.

St." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Gudensberg. Am

Samstagabend, den 8. Dezember, hielt Lehrer Horwitz (Kassel) hier

einen Vortrag über alte Gudensberger Familienamen. Zunächst sprach er

über Familiennamen im allgemeinen, um dann auf die Gudensberger

Familiennamen zu kommen. Wie stets stellte Herr Horwitz auch dieses Mal

seinen Mann. In fesselnder Weise verstand er es, die zahlreichen Zuhörer

bis zum letzten Augenblicke mitzureißen. Das bewiesen auch die vielen

Fragen, die im Anschluss an den Vortrag an H. gerichtet wurden. Wir

hoffen, Herrn H. recht bald wieder in unserer Mitte begrüßen zu können.

St." |

Vortragsabend der Sinai-Loge Kassel in Gudensberg

(1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 5. März 1930:

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 5. März 1930: |

Purimball des Israelitischen Frauenvereins (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 21. März 1930: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 21. März 1930: |

Chanukkafeier des Israelitischen Frauenvereins

(1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Gudensberg. Am

Schabbos Chanukah fand von Seiten des Frauenvereins die allmonatliche

Zusammenkunft in Verbindung mit einer Chanukahfeier statt. Nach einem

Prolog hieß Lehrer Stern alle Anwesenden in seiner

Begrüßungsansprache herzlich willkommen, wies insbesondere die Kinder

auf die Bedeutung des Chanukahfestes hin und betonte dabei, dass in dieser

schweren Zeit uns diese Feier über die Sorgen und den Ernst des Lebens

für kurze Zeit hinweghelfen solle. Von den Kindern wurde alsdann ein

Singspiel aufgeführt, das Chanukahmännchen, das allgemeinen Beifall

fand. Das Chanukahmännchen teilte den Kindern reiche Gaben aus. Ein Reim,

eingeübt von Fräulein Bachmann zu Kassel, bildete den Abschluss

des offiziellen Teiles. In recht froher Stimmung blieben alt und jung noch

einige Stunden beisammen."

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Gudensberg. Am

Schabbos Chanukah fand von Seiten des Frauenvereins die allmonatliche

Zusammenkunft in Verbindung mit einer Chanukahfeier statt. Nach einem

Prolog hieß Lehrer Stern alle Anwesenden in seiner

Begrüßungsansprache herzlich willkommen, wies insbesondere die Kinder

auf die Bedeutung des Chanukahfestes hin und betonte dabei, dass in dieser

schweren Zeit uns diese Feier über die Sorgen und den Ernst des Lebens