|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zu den

"Synagogen im Kreis Hersfeld-Rotenburg"

Bebra mit

Orten der Umgebung (Kreis Hersfeld-Rotenburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Bebra bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht

in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück. Bereits im 16. Jahrhundert werden

jüdische Einwohner genannt, darunter nach einem Dokument des Staatsarchivs

Marburg im Sommer 1585 die jüdischen Pferdehändler Susmann und Jost zu

Bebra.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebten zwei jüdische Personen

(beziehungsweise Familien) am Ort. 1744 wurden 13 jüdische Familien gezählt,

dieselbe Zahl 1789.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1812 26 jüdische Familien, 1835 80 jüdische Einwohner (6,9 % von

insgesamt 1.164 Einwohnern), 1842 90 (von 1281), 1861 111 (7,9 % von 1.404),

1871 98 (5,8 % von 1.679), 1885 145 (6,3 % von 2.303), 1895 120 (4,7 % von

2.570), 1905 109 (3,3 % von 3.317). Zur jüdischen Gemeinde zählten (teilweise

erst seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts)

die in Iba

(1835 46, 1861 27 jüdische Einwohner), Ronshausen

(1835 19, 1861 27; gehörten zur Gemeinde in Solz, seit 1884 zu Bebra) und Weiterode

(1835 18, 1861 19) lebenden jüdischen Personen.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine Jüdische

Volksschule (spätestens seit 1868 mit damals 18 Schülern; Schülerzahlen

in der Folgezeit: 1876 16, 1885 28, 1894 30, 1900 15, 1903-05 10 Schüler), ein

rituelles Bad und seit 1869 einen eigenen Friedhof

(zuvor Beisetzungen in Rotenburg a.d. Fulda). Zur Besorgung religiöser Aufgaben

der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der teilweise zugleich als

Vorbeter und Schochet fungierte. Als Lehrer sind bekannt: um 1866 S. Grünthal (Quelle),

später der 1900 in jungen Jahren verstorbene Lehrer Weingarten (siehe Bericht

zu seinem Tod unten); nach ihm Lehrer Seligmann Stahl (der auch in Felsberg,

Guxhagen und Rotenburg

a.d. Fulda Unterricht erteilte, gest. 1917, Grab auf dem jüdischen

Friedhof Bebra), zuletzt (von 1919 bis 1935) Männy

Rosenbusch. Die Gemeinde gehörte zum Kreisrabbinat in Rotenburg a.d. Fulda.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Leutnant Albert

Apfel (geb. 3.5.1893 in Bebra, gef. 1.5.1918), Sally Lindau (geb. 7.4.1882 in

Bebra, gef. 26.10.1917), Arnold Oppenheim (geb. 15.11.1891 in Bebra, gef.

7.4.1915), Moritz Georg Oppenheim (geb. 26.1.1887 in Bebra, vermisst seit

13.9.1914) und Leopold Rothfels (geb. 7.11.1893 in Ronshausen, gef. 6.10.1916).

Außerdem sind gefallen: Moritz Oppenheim (geb. 18.11.1873 in Bebra, vor 1914 in

Eschwege wohnhaft, gef. 29.11.1918) und Gefreiter Julius Sommer (geb. 29.11.1880

in Bebra, vor 1914 in Karlsruhe wohnhaft, gef. 7.10.1918).

Um 1925, als zur Gemeinde noch 136 Personen gehörten (2,8 % von

insgesamt 4.830 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher M. Abraham und S. Katz.

Als Lehrer war seit 1919 der bereits genannte Männy Rosenbusch tätig, als

Synagogendiener G. Rülf. An der Jüdischen Volksschule wurden noch 11 jüdische

Kinder unterrichtet. An jüdischen Vereinen gab es: 1. den Krankenpflegeverein

Bikkur-Cholim (1924/32 unter Leitung von J. Fackenheim mit 1924 13

Mitgliedern, 1932 18 Mitglieder; Zweck und Arbeitsgebiet: Krankenpflege), den Wohltätigkeitsverein

Gemillus Chassodim (gegründet 1832, 1924 unter Leitung von M. Rothfels

mit 18 Mitgliedern; 1932 unter Leitung von F. Rothfeld mit 16 Mitgliedern, Zweck

und Arbeitsgebiet: Unterstützung Hilfsbedürftiger), den Talmud Tora-Verein

(1924 unter Leitung von W. Levi mit 22 Mitgliedern), den Israelitischen Frauenverein

(gegründet 1860, 1924 unter Leitung von Frau Fackenheim mit 35 Mitgliedern,

1932 unter Leitung von Lina Apfel mit 33 Mitglieder, Zweck und Arbeitsgebiet:

Wohltätigkeit und Krankenpflege), den Literaturverein (1925 unter

Leitung von Lehrer Rosenbusch mit 70 Mitgliedern), die Israelitische Begräbniskasse

(1924 unter Leitung von W. Levi mit 30 Mitgliedern) sowie den Synagogenchorverein

(1924 unter Leitung von Lehrer Rosenbusch mit 28 Mitgliedern). 1932 waren

die Gemeindevorsteher M. Abraham (1. Vors.) und E. Apfel (2. Vors.). Weiterhin

war Lehrer Männy Rosenbusch in der Gemeinde tätig. Im Schuljahr 1931/32 hatte

er an der Jüdischen Volksschule jedoch nur noch 5 Kinder zu unterrichten.

Nach 1933 ist ein

großer Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: 135 jüdische Einwohner) auf Grund der zunehmenden Entrechtung,

der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der

Repressalien weggezogen (viele nach Frankfurt) beziehungsweise ausgewandert (13

in die USA, 1 nach Südamerika, 5 nach Südafrika, 3 nach Palästina, 7 nach

England / Frankfreich). Die jüdische Schule wurde zum 1. Januar 1934

aufgelöst. Beim Novemberpogrom

1938, der in Bebra bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober durch

auswärtige SS- und einheimische SA-Männer durchgeführt wurde, wurden die Inneneinrichtung der Synagoge

und der Jüdischen Schule wie auch die Einrichtung von

jüdischen Wohnungen und Geschäften völlig verwüstet. In der Nacht vom

9. auf den 10. November 1938 wurden erneut die Wohnhäuser jüdischer Familien

überfallen; das Mobiliar wurde herausgeholt und auf dem damaligen

"Adolf-Hitler-Platz" verbrannt. Letzter Vorsitzender der jüdischen

Gemeinde war Levi Oppenheimer. Er verließ Bebra 1938 und zog nach Frankfurt.

Lehrer Rosenbusch hatte die Gemeinde bereits 1935 verlassen und konnte über

Worms in die USA emigrieren.

Von den in Bebra geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ida Abraham geb. Fackenheim (1884), Joseph Abraham

(1869), Leo Abraham (1906), Leopold Abraham (1907), Louise Abraham geb. Jüngster (1878), Pauline

Abraham geb. Plaut (), Walter Abraham (1921), Helene Apfel geb. Fackenheim

(1866), Ludwig Apfel (1904), Helene Döllefeld (1868), Klara Döllefeld geb. Wallach (1889), Mathilde Döllefeld

(1872), Siegfried Döllefeld (1874), Walter Döllefeld (1910), Carolina

Dörnberg geb. Stern (1859), Else Fassbender geb. Katz (1894), Sophie Frank geb.

Jüngster (1878), Meta Fulda geb. Oppenheimer (1892), Selmar Ganz

(1875), Fritz (Friedrich) Goldschmidt (1888), Paula Goldschmidt (1880), Rosa

Horn geb. Oppenheimer (1875), Alfred Katz (1928), Reni Katz geb. Ochs

(1903), Walter Katz (1895), Meta Kruepke (1878), Alfred Levi (1915), Betty Levi geb. Frank (1892),

Franzel Levi (), Hedwig Levi geb. Wallach (1887), Julius Levi (1885), Karoline

Levi geb. Oppenheimer (1877), Leopold Levi (1897), Martha Levi geb. Frank

(1902), Max Levi (1881), Moses Levi (1877), Moses Levi (1881), Recha Levi geb.

Kuhl (1887), Louis Lindau (1874), Martha Lindau

geb. Baumgarten (1890), Mathilde Lindau (1870), Moritz Lindau (1877), Hedwig Löser geb. Döllefeld (1880), Jenny Mielzynski geb. Oppenheim (1873), Herta (Hanna)

Moses geb. Abraham (1905), Moritz Moses (1902), Moses Moses (1940), Pauline

Moses (1933), Ruth Neuhaus (1918), Albert Oppenheim (1888), Egon Oppenheim

(1925), Fritz Oppenheim (1888), Heinz Oppenheim (1925), Jenny Oppenheim geb. Grunsfeld (1877), Johanna

Oppenheim geb. Abraham (1876), Klara Oppenheim geb. Lichtenstein (1881), Kurt

Oppenheimer (1930), Leopold Oppenheimer (1883), Marie

Oppenheim geb. Ochs (1912), Mathilde (Male) Oppenheim geb. Tannenberg (1875), Theodor

Oppenheim (1886), Willy Oppenheim (1868), Ida

Plaut geb. Stern (1869), Frieda Redelmeier geb. Apfel (1890), Berta Rothfels

(1887), Else Rothfels geb. Fackenheim (1895), Isidor Rothfels (1896), Roni Rothfels

(1898), Theodor Rothfels (1901), Rachel Silbertang (1893), Kathinka Stein geb.

Goldschmidt (1884), Josef Stern (1870),

Jenny Süsskind geb. Wallach (1890), Sally Süsskind (1883), Julius Weingarten

(1911), Herbert Wertheim

(1888).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Jahresversammlung der jüdischen Lehrer Hessens in

Bebra (1874)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. August 1874: "Kassel, 10. August (1874). [Jahresversammlung

der jüdischen Lehrer Hessens zu Bebra]. In dem am Kreuzungspunkt

zweier Eisenbahnen günstig gelegenen Bebra fand am 12. Juli dieses

Jahres die jährliche Konferenz der jüdischen Lehrer Hessens unter

Leitung des Seminarlehrers Dr. Stein aus Kassel statt. Nachdem der

Vorsitzende die Anwesenden, etwa dreißig an der Zahl, begrüßt und die

Namen derjenigen, die ihre Abwesenheit entschuldigt, verlesen hatte,

gedachte derselbe der seit der vorigen Jahresversammlung verstorbenen

Lehrer Lewisohn - Langenselbold,

Fleischhacker - Niederaula

und Plaut - Neustadt. Er

hob namentlich die Verdienste Lewisohns hervor, wie derselbe als

tüchtiger Lehrer von anerkannter Wirksamkeit dagestanden; wie es nicht

leicht eine Frage von erziehlicher oder unterrichtlichter Bedeutung

gegeben, die nicht von ihm in Versammlungen und Konferenzen mitberaten

worden sei; und wie sich die allgemeine Teilnahme an dem herben Geschick

seiner Familie in so erhebender Weisekundgegeben. Auch auch die beiden

anderen Verblichenen seien Freunde der öffentlichen Sache und Förderer

der gemeinschaftlichen Bestrebungen gewesen. Die Versammlung ehrte ihr

Andenken durch Erheben von den Sitzen...

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. August 1874: "Kassel, 10. August (1874). [Jahresversammlung

der jüdischen Lehrer Hessens zu Bebra]. In dem am Kreuzungspunkt

zweier Eisenbahnen günstig gelegenen Bebra fand am 12. Juli dieses

Jahres die jährliche Konferenz der jüdischen Lehrer Hessens unter

Leitung des Seminarlehrers Dr. Stein aus Kassel statt. Nachdem der

Vorsitzende die Anwesenden, etwa dreißig an der Zahl, begrüßt und die

Namen derjenigen, die ihre Abwesenheit entschuldigt, verlesen hatte,

gedachte derselbe der seit der vorigen Jahresversammlung verstorbenen

Lehrer Lewisohn - Langenselbold,

Fleischhacker - Niederaula

und Plaut - Neustadt. Er

hob namentlich die Verdienste Lewisohns hervor, wie derselbe als

tüchtiger Lehrer von anerkannter Wirksamkeit dagestanden; wie es nicht

leicht eine Frage von erziehlicher oder unterrichtlichter Bedeutung

gegeben, die nicht von ihm in Versammlungen und Konferenzen mitberaten

worden sei; und wie sich die allgemeine Teilnahme an dem herben Geschick

seiner Familie in so erhebender Weisekundgegeben. Auch auch die beiden

anderen Verblichenen seien Freunde der öffentlichen Sache und Förderer

der gemeinschaftlichen Bestrebungen gewesen. Die Versammlung ehrte ihr

Andenken durch Erheben von den Sitzen...

Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

Zum Tod von Lehrer Weingarten (1900)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1900: "Bebra, 22.

Dezember (1900). Heute haben wir die Überreste eines wackeren Mannes dem

Schoße der Erde überantwortet. Unser Lehrer, Herr Weingarten, ist uns im

37. Jahre seines Lebens durch den unerbittlichen Tod entrissen worden. Länger

als ein Jahr leidend, ertrug er sein Siechtum in Geduld und Ergebung. Um

den teuren Verblichenen trauern außer Weib und Kind, ein bejahrter Vater

und mehrere Schwestern, die in dem Bruder eine Stützte dahinsinken sehen,

die Gemeindemitglieder, die einen pflichttreuen Lehrer verloren haben. Ein

stattliches Gefolge, dem sich der Königliche Herr Ortsschulinspektor und

zahlreiche nichtjüdische Lehrer angeschlossen hatten, gab dem edlen

heimgegangenen das Geleite zu seiner letzten Ruhestätte. Die Lehrer des

Lehrergesangvereins Bebra trugen vor dem Sterbehause und am Grabe

ergreifende Lieder in ergreifender Weise vor. In längerer, nach Form und

Inhalt gleich ausgezeichneter Weise schilderte Herr Kreisrabbiner Strauß

– Rotenburg die Eigenschaften des Verklärten als Mensch, Familienvater

und als Lehrer. Einem letzten Wunsche des Entschlafenen zufolge sprach

sein Freund, Herr Lehrer Spiro aus Schenklengsfeld am Grabe. Von Rührung

überwältigt gab der letztgenannte Redner unter Zugrundlegung einer

passenden Midraschstelle seinem Schmerz über den Heimgang seines

geliebten Freundes Ausdruck. Es waren erschütternde Worte, die, aus dem

Herzen kommend, ihren Weg zum Herzen nahmen. Möge der Allgütige den

trauernden Hinterbliebenen den Trost spenden, der Er nur allein zu geben

vermag!" Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1900: "Bebra, 22.

Dezember (1900). Heute haben wir die Überreste eines wackeren Mannes dem

Schoße der Erde überantwortet. Unser Lehrer, Herr Weingarten, ist uns im

37. Jahre seines Lebens durch den unerbittlichen Tod entrissen worden. Länger

als ein Jahr leidend, ertrug er sein Siechtum in Geduld und Ergebung. Um

den teuren Verblichenen trauern außer Weib und Kind, ein bejahrter Vater

und mehrere Schwestern, die in dem Bruder eine Stützte dahinsinken sehen,

die Gemeindemitglieder, die einen pflichttreuen Lehrer verloren haben. Ein

stattliches Gefolge, dem sich der Königliche Herr Ortsschulinspektor und

zahlreiche nichtjüdische Lehrer angeschlossen hatten, gab dem edlen

heimgegangenen das Geleite zu seiner letzten Ruhestätte. Die Lehrer des

Lehrergesangvereins Bebra trugen vor dem Sterbehause und am Grabe

ergreifende Lieder in ergreifender Weise vor. In längerer, nach Form und

Inhalt gleich ausgezeichneter Weise schilderte Herr Kreisrabbiner Strauß

– Rotenburg die Eigenschaften des Verklärten als Mensch, Familienvater

und als Lehrer. Einem letzten Wunsche des Entschlafenen zufolge sprach

sein Freund, Herr Lehrer Spiro aus Schenklengsfeld am Grabe. Von Rührung

überwältigt gab der letztgenannte Redner unter Zugrundlegung einer

passenden Midraschstelle seinem Schmerz über den Heimgang seines

geliebten Freundes Ausdruck. Es waren erschütternde Worte, die, aus dem

Herzen kommend, ihren Weg zum Herzen nahmen. Möge der Allgütige den

trauernden Hinterbliebenen den Trost spenden, der Er nur allein zu geben

vermag!" |

Sitzung des Ausschusses der israelitischen

Lehrerkonferenz Hessens in Bebra (1912)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. Januar 1912: "Kassel, 19. Januar (1912).

Wie in einer zu Bebra stattgehabten Sitzung des Ausschusses der

israelitischen Lehrkonferenz Hessens mitgeteilt wurde, hat die

Regierung zu Kassel eine Verfügung erlassen, wonach die israelitischen

Lehrer nur den die Volksschule besuchenden Kindern Religionsunterricht zu

erteilen haben. Der anderen israelitischen Kindern, namentlich Schülern

höherer Schulen erteilte Religionsunterricht gilt als

Nebenbeschäftigung, bedarf der Genehmigung der Schulbehörde und muss

besonders honoriert werden. Dieser Entscheid ist für manchen Lehrer, aber

auch für die israelitischen Gemeinden von wesentlicher

Bedeutung",

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. Januar 1912: "Kassel, 19. Januar (1912).

Wie in einer zu Bebra stattgehabten Sitzung des Ausschusses der

israelitischen Lehrkonferenz Hessens mitgeteilt wurde, hat die

Regierung zu Kassel eine Verfügung erlassen, wonach die israelitischen

Lehrer nur den die Volksschule besuchenden Kindern Religionsunterricht zu

erteilen haben. Der anderen israelitischen Kindern, namentlich Schülern

höherer Schulen erteilte Religionsunterricht gilt als

Nebenbeschäftigung, bedarf der Genehmigung der Schulbehörde und muss

besonders honoriert werden. Dieser Entscheid ist für manchen Lehrer, aber

auch für die israelitischen Gemeinden von wesentlicher

Bedeutung", |

Verlobungsanzeige von Betty Blumenthal und Lehrer

Männy Rosenbusch (1928)

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. Mai 1928: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 18. Mai 1928:

"Wir geben unsere Verlobung bekannt:

Betty Blumenthal Lehrer Männy Rosenbusch

Fulda Mittelstraße 47 - Bebra

Pfarrstraße 6". |

Israelitische Lehrerkonferenz in Bebra (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 30. Mai 1930: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 30. Mai 1930:

Der Bericht ist noch nicht abgeschrieben - zum Lesen bitte

Textabbildung anklicken |

Die drei Konfessionsschulen in Bebra sollen zu

einer Simultanschule zusammengelegt werden (1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. September 1931: "Bebra.

Schulzusammenlegung. Wie wir den 'K.N.N.' (Kasseler Neueste

Nachrichten) entnehmen, wird geplant, die drei Volksschulen in Bebra,

und zwar die evangelische mit zirka 600, die katholische mit 30, und die

jüdische mit 10 Schülern zu einer einzigen Simultanschule

zusammenzulegen. Dadurch würden neben den Sachkosten auch zwei

Lehrkräfte eingespart. Von Seiten der Gemeinde Bebra und der Lehrerschaft

wird der Plan gefördert, während sich die Religionsgemeinschaften

ablehnend dazu verhalten." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. September 1931: "Bebra.

Schulzusammenlegung. Wie wir den 'K.N.N.' (Kasseler Neueste

Nachrichten) entnehmen, wird geplant, die drei Volksschulen in Bebra,

und zwar die evangelische mit zirka 600, die katholische mit 30, und die

jüdische mit 10 Schülern zu einer einzigen Simultanschule

zusammenzulegen. Dadurch würden neben den Sachkosten auch zwei

Lehrkräfte eingespart. Von Seiten der Gemeinde Bebra und der Lehrerschaft

wird der Plan gefördert, während sich die Religionsgemeinschaften

ablehnend dazu verhalten." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Kritik an den liberalen Zuständen in Bebra

(1865)

In diesem Bericht wird über aus orthodox-jüdischer Sicht sehr

kritisch über die religiösen Zustände in Kurhessen geschrieben und das fromme

Gudensberg dem scharf kritisierten, liberalen Bebra

gegenübergestellt.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus

Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres

geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,

während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich

erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen

Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein

sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur

durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht

aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man

bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der

Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern

die Neuerungssucht begünstigt wird. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus

Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres

geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,

während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich

erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen

Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein

sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur

durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht

aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man

bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der

Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern

die Neuerungssucht begünstigt wird.

Wenden wir unseren Blick hingegen nach den Kreisen Fritzlar und Melsungen,

so sehen wir ein schon erfreulicheres Gemälde sich vor unseren Augen

aufrollen, denn diese beiden Kreise stehen unter der Führung eines

wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Mannes, unter der des Kreisrabbinen

Wetzlar zu Gudensberg, welcher nun schon seit ca. 35 Jahren mit

seltener Berufstätigkeit und Aufopferung dahin strebt, in seinem

Wirkungskreise wahres Judentum und aufrichtige Gottesfurcht zu fördern.

So hat er schon seit vielen Jahren eine ziemlich beträchtliche Anzahl

Schüler um sich versammelt, welche er in die Gefilde der Tora einführt,

und sie mit liebenswürdiger Freundlichkeit, oft mit Hintansetzung seiner

eigenen Interessen, in ihrem Streben unterstützt.

Besonders erfreut sich Gudensberg in Folge seines frommen Eifers

eines sehr regen gottesfürchtigen Sinnes. Während z.B. in sehr vielen

anderen Gemeinden nur am Sabbat das Gotteshaus geöffnet wird, wir hier

täglich morgens und abends durch ordnungsvollen Gottesdienst Gott

verherrlicht, trotzdem die Gemeinde nur aus ca. 34 Familien besteht. Neben

diesen beiden Grundpfeilern des Judentums - Tora und Gottesdienst -

ist auch der dritte nicht ohne Pflege geblieben. So bestehen hier unter

der Leitung des Rabbiners drei Chebrot (Vereine), welche Wohltätigkeit

sich zur Aufgabe gemacht haben, und die ihrem Zwecke durchaus

entsprechen.

Als Gegenstück hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra,

im Kreise Rotenburg anführen. Hier hält man es für Bildung und

Aufklärung, wenn man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge

wurden bei der im vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die

der Frauengalerie umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft

empörend zu sehen, wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause

korrespondieren und kokettieren. Hoffen wir, dass bei dem demnächstigen

Besetzung des Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen

werde, der nicht einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |

Delegiertenkonferenz jüdischer Gemeinden in Bebra

(1875)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1875: "Bebra, 10.

Januar (1875). Am heutigen Tage war in unserer Stadt eine große Anzahl

Delegierter verschiedener israelitischer Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums

Hessen versammelt, um über die Schritte zu beraten, welche zur

Beseitigung der Gesetze vom Jahre 1823 und 1833 die Gemeindeverhältnisse

betreffend, zu ergreifen sind, und um sich gleichzeitig über Ersetzung

der jetzigen bestehenden Einrichtung, insbesondere der Vorsteherämter

durch andere den heutigen Zeitverhältnissen geeignetere Einrichtungen zu

einigen und solche der Behörde in Vorschlag zu bringen. Man einigte sich

schließlich nach längerer Debatte über die Wahl einer Kommission von 10

Mitgliedern, welche die nötigen Vorschläge einer wiederholten

Versammlung zu machen und dieselbe ein Schriftstück in Form einer

Petition den verschiedenen Gemeinden an die kompetenten Behörden zur

Unterschrift vorzulegen hat." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1875: "Bebra, 10.

Januar (1875). Am heutigen Tage war in unserer Stadt eine große Anzahl

Delegierter verschiedener israelitischer Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums

Hessen versammelt, um über die Schritte zu beraten, welche zur

Beseitigung der Gesetze vom Jahre 1823 und 1833 die Gemeindeverhältnisse

betreffend, zu ergreifen sind, und um sich gleichzeitig über Ersetzung

der jetzigen bestehenden Einrichtung, insbesondere der Vorsteherämter

durch andere den heutigen Zeitverhältnissen geeignetere Einrichtungen zu

einigen und solche der Behörde in Vorschlag zu bringen. Man einigte sich

schließlich nach längerer Debatte über die Wahl einer Kommission von 10

Mitgliedern, welche die nötigen Vorschläge einer wiederholten

Versammlung zu machen und dieselbe ein Schriftstück in Form einer

Petition den verschiedenen Gemeinden an die kompetenten Behörden zur

Unterschrift vorzulegen hat." |

Antisemitische Vorgänge (1882): ein zweijähriges

jüdisches Kind wird durch ein achtjähriges christliches Kind getötet

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1882: "Aus

Mitteldeutschland. In dem, in der Provinz Hessen-Nassau, an dem

Knotenpunkte mehrerer Eisenbahnen gelegenen Dorfe Bebra hat in voriger

Woche ein verlotterter achtjähriger Christenknabe das zweijährige Söhnchen

eines jüdischen Einwohners an den Fluss gelockt und dasselbe dann

hineingestoßen, sodass das Kind ertrank. Wie man sich erzählt, hätte

dasselbe nach dem ersten Stoße sich wieder aufs Trockene gearbeitet

gehabt, worauf der Bösewicht es aufs neue ins Wasser zurückgestoßen und

so den Tod des armen Kindes herbeigeführt habe. Nach vollbrachter Tat

lief der Missetäter zu seiner Mutter und erzählte ihr, was er soeben

vollbracht habe. Diese riet ihm, über die Sache zu schweigen. Die Tat

wurde aber dennoch ruchbar, und Mutter und Sohn befinden sich bereits in

gefänglichem Gewahrsam. Der Knabe hat sicher Anlage, in der

‚Judenfrage’ nach dem vieldeutigen Ausdrucke ‚kühl bis ans Herz’

tätig zu sein. Da auch kindliche Ohren in dieser, von gewisser Seite

absichtlich in Fluss erhaltenen Frage so manches gehässige Wort

auffangen, so dürfte vielleicht auch dieser Fall aus das Konto der

Hetzapostel gesetzt werden können. Die betreffenden Eltern und das Kind

sind sicherlich sehr zu bedauern. Noch bedauerlicher aber wäre es in der

Gegenwart gewesen, wenn ein Umgekehrtes stattgefunden, wenn ein Judenknabe

ein Christenkind ins Wasser geworfen hätte! Wie leicht hätte man daraus

eine Tisza-Eszlár* Angelegenheit gemacht! Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1882: "Aus

Mitteldeutschland. In dem, in der Provinz Hessen-Nassau, an dem

Knotenpunkte mehrerer Eisenbahnen gelegenen Dorfe Bebra hat in voriger

Woche ein verlotterter achtjähriger Christenknabe das zweijährige Söhnchen

eines jüdischen Einwohners an den Fluss gelockt und dasselbe dann

hineingestoßen, sodass das Kind ertrank. Wie man sich erzählt, hätte

dasselbe nach dem ersten Stoße sich wieder aufs Trockene gearbeitet

gehabt, worauf der Bösewicht es aufs neue ins Wasser zurückgestoßen und

so den Tod des armen Kindes herbeigeführt habe. Nach vollbrachter Tat

lief der Missetäter zu seiner Mutter und erzählte ihr, was er soeben

vollbracht habe. Diese riet ihm, über die Sache zu schweigen. Die Tat

wurde aber dennoch ruchbar, und Mutter und Sohn befinden sich bereits in

gefänglichem Gewahrsam. Der Knabe hat sicher Anlage, in der

‚Judenfrage’ nach dem vieldeutigen Ausdrucke ‚kühl bis ans Herz’

tätig zu sein. Da auch kindliche Ohren in dieser, von gewisser Seite

absichtlich in Fluss erhaltenen Frage so manches gehässige Wort

auffangen, so dürfte vielleicht auch dieser Fall aus das Konto der

Hetzapostel gesetzt werden können. Die betreffenden Eltern und das Kind

sind sicherlich sehr zu bedauern. Noch bedauerlicher aber wäre es in der

Gegenwart gewesen, wenn ein Umgekehrtes stattgefunden, wenn ein Judenknabe

ein Christenkind ins Wasser geworfen hätte! Wie leicht hätte man daraus

eine Tisza-Eszlár* Angelegenheit gemacht!

Was überhaupt die Antisemitenbewegung betrifft, so täuscht man sich,

wenn man glaubt, dass dieselbe im Absterben begriffen sei. Sie strebt

vielmehr jetzt eine feste innere Organisation an…"

*Anmerkung: Im ungarischen Tisza-Eszlár fand 1882 noch ein

Ritualmordprozess statt. |

Die jüdische Jugend veranstaltet einen großen Winterball

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 29. November 1929: "Bebra. Man

schreibt uns: Die jüdische Jugend Bebras veranstaltet am Sonnabend, dem

7. Dezember, in sämtlichen Räumen des Hotels 'Hessischer Hof' einen

großen Winterball. Für den musikalischen Teil dieser Veranstaltung wurde

die Kasseler Tanzkapelle 'Astra Jazz' verpflichtet. Allerlei Darbietungen

werden den Abend umrahmen. Wir können der gesamten jüdischen Jugend den

Besuch des Abends empfehlen, da es in Bebra bisher immer sehr gemütlich

war. J.O." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 29. November 1929: "Bebra. Man

schreibt uns: Die jüdische Jugend Bebras veranstaltet am Sonnabend, dem

7. Dezember, in sämtlichen Räumen des Hotels 'Hessischer Hof' einen

großen Winterball. Für den musikalischen Teil dieser Veranstaltung wurde

die Kasseler Tanzkapelle 'Astra Jazz' verpflichtet. Allerlei Darbietungen

werden den Abend umrahmen. Wir können der gesamten jüdischen Jugend den

Besuch des Abends empfehlen, da es in Bebra bisher immer sehr gemütlich

war. J.O." |

Versammlung der Jüdischen Jugendgemeinschaft Kassel in

Bebra (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 9. Mai 1930: "Jüdische Jugendgemeinschaft

Kassel. Über 30 junge Menschen waren vergangenen Sonntag in Bebra

versammelt und haben dort wieder den Anfang gemacht, zu werben und zu

arbeiten im Sinne des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands.

Die Tagung wurde von Lehrer Katz (Kassel) mit einer Aussprache

über praktische Zusammenarbeit im hiesigen Kreis eingeleitet und es wurde

beschlossen, in den einzelnen Gruppen Arbeitsgemeinschaften nach dem

Muster der Kasseler J.G.-Gruppe zu veranstalten. Der erste Abend soll

immer in den einzelnen Gruppen von einigen Kasselanern geleitet

werden. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 9. Mai 1930: "Jüdische Jugendgemeinschaft

Kassel. Über 30 junge Menschen waren vergangenen Sonntag in Bebra

versammelt und haben dort wieder den Anfang gemacht, zu werben und zu

arbeiten im Sinne des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands.

Die Tagung wurde von Lehrer Katz (Kassel) mit einer Aussprache

über praktische Zusammenarbeit im hiesigen Kreis eingeleitet und es wurde

beschlossen, in den einzelnen Gruppen Arbeitsgemeinschaften nach dem

Muster der Kasseler J.G.-Gruppe zu veranstalten. Der erste Abend soll

immer in den einzelnen Gruppen von einigen Kasselanern geleitet

werden.

Am Nachmittag wurde eine kleine Fahrt gemacht. Katz berichtete nochmals

über Verbandsarbeit, es ergab sich eine rege Diskussion, die dahin

endete, dass alle bereit waren, jetzt recht rege für unseren Verband,

d.h. weil unser Verband alles Jüdische bejaht, für unser Judentum

zu arbeiten.

Fechenbach sprach ausführlich über München, dem Tagungsort der

diesjährigen Delegiertenversammlung und wird dort die Kasseler Gruppe

vertreten. Es wurden einige Resolutionen gefasst, die dem Verband

weitergeleitet wurden. K." |

Vortragsabend der Sinai-Loge Kassel in Bebra (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Bebra. Am 6.

dieses Monats veranstaltete der Kultusausschuss der Sinai-Loge in Kassel

für unsere Gemeinde einen Vortragsabend. In selbstloser Weise widmen sich

Damen und Herren der Loge der Aufgabe, den jüdischen Gemeinden auf dem

Lande Anregung und Erleben zu geben für die Auseinandersetzung mit

jüdischem Denken und Fühlen. Das ist ihnen in unserer Gemeinde in vollem

Maße gelungen. Während Herr Dessauer in kurzem, einleitendem Vortrage

die Quellen, den Werdegang und die Besonderheiten des jüdischen Liedes in

das Blickfeld und das Interesse der über 100 erschienenen

Gemeindemitglieder stellte, verstand es Frau Dr. Gotthilfe, unterstützt

durch Fräulein Müllers auf Inhalt und Melodie eingehende Begleitung, in

ihrer überaus künstlerisch empfindenden Art die Zuhörer das jüdische Lied

und die jüdische Melodie in ihrer besonderen, aus jüdischem Denken und

jüdischer Not geborenen Eigenart erleben zu lassen. Um aus der Fülle nur

einiges herauszugreifen, seien Wiegenlied und Jonney genannt. Der dankbare

Beifall erzwang einige Zugaben, von denen besonders das herzige 'Heimkehr

vom Feste', vertont von Leo Blech, die Hörer entzückte." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Bebra. Am 6.

dieses Monats veranstaltete der Kultusausschuss der Sinai-Loge in Kassel

für unsere Gemeinde einen Vortragsabend. In selbstloser Weise widmen sich

Damen und Herren der Loge der Aufgabe, den jüdischen Gemeinden auf dem

Lande Anregung und Erleben zu geben für die Auseinandersetzung mit

jüdischem Denken und Fühlen. Das ist ihnen in unserer Gemeinde in vollem

Maße gelungen. Während Herr Dessauer in kurzem, einleitendem Vortrage

die Quellen, den Werdegang und die Besonderheiten des jüdischen Liedes in

das Blickfeld und das Interesse der über 100 erschienenen

Gemeindemitglieder stellte, verstand es Frau Dr. Gotthilfe, unterstützt

durch Fräulein Müllers auf Inhalt und Melodie eingehende Begleitung, in

ihrer überaus künstlerisch empfindenden Art die Zuhörer das jüdische Lied

und die jüdische Melodie in ihrer besonderen, aus jüdischem Denken und

jüdischer Not geborenen Eigenart erleben zu lassen. Um aus der Fülle nur

einiges herauszugreifen, seien Wiegenlied und Jonney genannt. Der dankbare

Beifall erzwang einige Zugaben, von denen besonders das herzige 'Heimkehr

vom Feste', vertont von Leo Blech, die Hörer entzückte." |

Chanukka-Ball der Bebraer jüdischen Jugend (1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 6. November 1931: "Bebra. Am

Sonnabend, den 28. November, abends 8.30 Uhr, veranstaltet die Bebraer

jüdische Jugend ihren diesjährigen 'Chanukah-Ball' im großen Saale des

'Hessischen Hofes'. Es wurde keine Mühe gescheut, allen Besuchern einige

angenehme Stunden zu bereiten. Da es in Bebra stets sehr schön war und

jeder auf seine Kosten kam, können wir allen jugendlichen Lesern diese

Veranstaltung empfehlen. Der wirtschaftlichen Lage entsprechend, sind die

Eintrittspreise sehr niedrig bemessen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 6. November 1931: "Bebra. Am

Sonnabend, den 28. November, abends 8.30 Uhr, veranstaltet die Bebraer

jüdische Jugend ihren diesjährigen 'Chanukah-Ball' im großen Saale des

'Hessischen Hofes'. Es wurde keine Mühe gescheut, allen Besuchern einige

angenehme Stunden zu bereiten. Da es in Bebra stets sehr schön war und

jeder auf seine Kosten kam, können wir allen jugendlichen Lesern diese

Veranstaltung empfehlen. Der wirtschaftlichen Lage entsprechend, sind die

Eintrittspreise sehr niedrig bemessen." |

76. Geburtstag von Joseph Oppenheim (1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1927:

"Bebra, 23. Oktober (1927). Am Simchat Tora-Fest (= 19.

Oktober 1927) konnte Joseph Oppenheim, dahier, in voller Rüstigkeit

seinen 76. Geburtstag begehen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1927:

"Bebra, 23. Oktober (1927). Am Simchat Tora-Fest (= 19.

Oktober 1927) konnte Joseph Oppenheim, dahier, in voller Rüstigkeit

seinen 76. Geburtstag begehen." |

Zum Tod von Pinchas Seelig in Solz (1928)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 30. März 1928: "Solz. Hier starb der in

weiten Kreisen bekannte Pinchas Seelig. Wie beliebt und angesehen

er war, das zeigte sich, als man ihn zu Grabe trug. Wohl noch nie hat

unser Dorf einen solchen Leichenzug gesehen. Von weit her waren Freunde

und Verwandte gekommen. Vor dem Trauerhaus standen fast alle Einwohner des

Dorfes, um den Toten noch einmal zu ehren. Der Bürgermeister von Trott zu

Solz, der Pfarrer, die Lehrer, Rittergutspächter, Landwirte und Arbeiter,

alle waren sie gekommen, um dem Entschlafenen auf seinem letzten Weg das

Geleit zu geben. Die israelitische Gemeinde

Sontra wollte ihren Leichenwagen zur Verfügung stellen, doch ein

Landwirt in Solz ließ es sich nicht nehmen, den toten Freund zu Grabe zu

fahren. Der ehemalige Kultusminister von Trott zu Solz ehrte den

Verstorbenen durch Übersendung eines Blumenstraußes." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 30. März 1928: "Solz. Hier starb der in

weiten Kreisen bekannte Pinchas Seelig. Wie beliebt und angesehen

er war, das zeigte sich, als man ihn zu Grabe trug. Wohl noch nie hat

unser Dorf einen solchen Leichenzug gesehen. Von weit her waren Freunde

und Verwandte gekommen. Vor dem Trauerhaus standen fast alle Einwohner des

Dorfes, um den Toten noch einmal zu ehren. Der Bürgermeister von Trott zu

Solz, der Pfarrer, die Lehrer, Rittergutspächter, Landwirte und Arbeiter,

alle waren sie gekommen, um dem Entschlafenen auf seinem letzten Weg das

Geleit zu geben. Die israelitische Gemeinde

Sontra wollte ihren Leichenwagen zur Verfügung stellen, doch ein

Landwirt in Solz ließ es sich nicht nehmen, den toten Freund zu Grabe zu

fahren. Der ehemalige Kultusminister von Trott zu Solz ehrte den

Verstorbenen durch Übersendung eines Blumenstraußes." |

70. Geburtstag von Meier Rothfeld (1928)

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1928: "Bebra,

4. November (1928). Seinen 70. Geburtstag beging gestern Herr Meier

Rothfeld dahier." Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1928: "Bebra,

4. November (1928). Seinen 70. Geburtstag beging gestern Herr Meier

Rothfeld dahier." |

Zum 75. Geburtstag von Berta Oppenheim geb. Meyerhoff

(1929)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Bebra, 20.

Februar (1929). Ihren 75. Geburtstag beging in größter Rüstigkeit und

geistiger Frische Frau Berta Oppenheim geb. Meyerhoff dahier." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Bebra, 20.

Februar (1929). Ihren 75. Geburtstag beging in größter Rüstigkeit und

geistiger Frische Frau Berta Oppenheim geb. Meyerhoff dahier." |

60-jähriges Bestehen des Hotels Fackenheim in Bebra

(1929)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. November 1929: "Bebra. Am 3.

November feierte das weitbekannte Hotel Fackenheim in Bebra sein

60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Glückwünsche und ehrende Anerkennungen

aus dem Kreise von Bekannten und Kunden zeugten von der Wertschätzung,

deren sich das angesehene Haus erfreut. Der Wirteverein des Kreises

Rotenburg a.F. ließ durch eine Abordnung seinem Ehrenmitgliede und

langjährigen Schriftführer, Herrn J. Fackenheim, seine Wünsche

mit einem Blumenangebinde übermitteln, zugleich ließ auch der Deutsche

Gastwirts-Verband e.V. ein Diplom überreichen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 8. November 1929: "Bebra. Am 3.

November feierte das weitbekannte Hotel Fackenheim in Bebra sein

60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Glückwünsche und ehrende Anerkennungen

aus dem Kreise von Bekannten und Kunden zeugten von der Wertschätzung,

deren sich das angesehene Haus erfreut. Der Wirteverein des Kreises

Rotenburg a.F. ließ durch eine Abordnung seinem Ehrenmitgliede und

langjährigen Schriftführer, Herrn J. Fackenheim, seine Wünsche

mit einem Blumenangebinde übermitteln, zugleich ließ auch der Deutsche

Gastwirts-Verband e.V. ein Diplom überreichen." |

Anstelle von Salomon Katz wurde Emil Apfel zum

Gemeindeältesten ernannt (1930)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 21. Februar 1930: "Bebra. An

Stelle des aus dem Amte ausgeschiedenen Gemeindeältesten Salomon Katz in

Bebra wurde Herr Emil Apfel als solcher ernannt und

bestätigt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 21. Februar 1930: "Bebra. An

Stelle des aus dem Amte ausgeschiedenen Gemeindeältesten Salomon Katz in

Bebra wurde Herr Emil Apfel als solcher ernannt und

bestätigt." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Das Hotel Fackenheim sucht eine Mitarbeiterin (1890)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1890: "Auf

sofort suche ein ordentliches israelitisches Mädchen aus anständiger

Familie zur Erlernung des Haushaltes und für die Küche. Bevorzugt werden

Solche, die bereits Vorkenntnisse besitzen, denen neben guter, familiärer

Behandlung eventuell auch eine kleine Vergütung gewährt wird. Offerten

mit Photo oder persönlicher Vorstellung. Hotel Fackenheim, Bebra,

Hessen-Nassau." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1890: "Auf

sofort suche ein ordentliches israelitisches Mädchen aus anständiger

Familie zur Erlernung des Haushaltes und für die Küche. Bevorzugt werden

Solche, die bereits Vorkenntnisse besitzen, denen neben guter, familiärer

Behandlung eventuell auch eine kleine Vergütung gewährt wird. Offerten

mit Photo oder persönlicher Vorstellung. Hotel Fackenheim, Bebra,

Hessen-Nassau." |

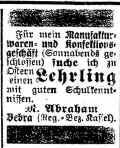

Anzeige des Eisen- und Eisenwarengeschäfte M. L. Apfel

(1902)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. Dezember 1902: "Ein Lehrling Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. Dezember 1902: "Ein Lehrling

mit guten Schulkenntnissen findet Stellung in meinem Samstags und

Feiertagen geschlossenen Eisen- und Eisenwarengeschäft.

M. L. Apfel, Bebra." |

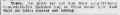

Verlobungsanzeige für Martha Oppenheim und Manfred

Emanuel (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 3. April 1924:

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 3. April 1924:

"Martha Oppenheim - Manfred Emanuel.

Verlobte. Bebra, März 1924". |

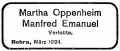

Hochzeitsanzeige für Julius Rothfeld und Else geb.

Fackenheim (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 13. März 1924: "Julius

Rothfels - Else Rothfels geb. Fackenheim. Trauung: Bebra, 12.

März 1924".

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 13. März 1924: "Julius

Rothfels - Else Rothfels geb. Fackenheim. Trauung: Bebra, 12.

März 1924". |

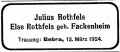

Anzeige des Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäftes

von M. Abraham (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. März 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. März 1924:

"Für mein Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft

(Sonnabends geschlossen) suche ich zu Ostern einen Lehrling

mit guten Schulkenntnissen. M. Abraham Bebra (Reg.-Bez.

Kassel)". |

Verlobungsanzeige von Julius David

und Else Oppenheim (1938)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1938:

"Wir haben uns verlobt: Else Oppenheim - Julius David. Bebra / New

York City 779 Riverside Drive - Malsch / New York City 545 West, 158

Street. September 1938." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1938:

"Wir haben uns verlobt: Else Oppenheim - Julius David. Bebra / New

York City 779 Riverside Drive - Malsch / New York City 545 West, 158

Street. September 1938." |

Hinweis auf Jakob Oppenheim (1874 in

Bebra, gest. 1947 in Cleveland/Ohio)

Jakob Oppenheim ist 1874 in Bebra geboren und kam 1905 nach

Tübingen. er war verheiratet mit

Karoline Oppenheim geb. Seemann aus Aschbach.

In Tübingen kamen die Kinder Heinz (1907) und Gertrud (1911) zur Welt. Jakob

Oppenheim war einer der erfolgreichsten und angesehenste Kaufleute in Tübingen.

Er führte seit 1906 das bisherige Damenkonfektions- und Aussteuergeschäft

"Eduard Degginger u.Co." in der Neuen Straße 16. Er war 1914 bis 1925

Synagogenvorsteher in Tübingen sowie Gemeinde- und Stiftungspfleger der

jüdischen Gemeinde. Weitere Geschichte der Familie siehe Seite

https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine_in_Tübingen_Innenstadt. Er

starb 1947 in Cleveland/Ohio. Für Jakob Oppenheim und seine Familie wurden

in Tübingen "Stolpersteine" verlegt.

Zur Geschichte der Synagoge

Eine ältere Synagoge - vermutlich aus der Anfang des 19.

Jahrhunderts - war vorhanden (auf dem "Sandrock'schen" Grundstück in

der Nähe des Lindenplatzes). Beim Abbruch dieser alten Synagoge 1923 wurde

vermutet, dass es sich beim Synagogengebäude ursprünglich um eine Scheune

gehandelt hat, die in eine Synagoge umgebaut wurde. Jedenfalls handelte es sich

um ein zweigeschossiges Fachwerkhaus, in dem sich auch ein Schulraum für 45

Kinder und eine Lehrerwohnung befanden. 1864 erfolgte eine Renovierung der Synagoge, bei

der die traditionellen Schranken beziehungsweise Gitter der Frauenempore

entfernt wurden, was auf scharfe Kritik in der orthodox-jüdischen Zeitschrift

gestoßen ist:

Renovierung der Synagoge und scharfe Kritik von Seiten

der Zeitschrift "Der Israelit" (1865)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Als Gegenstück

hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra, im Kreise

Rotenburg, anführen. Hier hält man es für Bildung und Aufklärung, wenn

man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge wurden bei der im

vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die die Frauen-Galerie

umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft empörend zu sehen,

wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause korrespondieren und

kokettieren. .. Hoffen wir, dass bei der demnächstige Besetzung des

Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen werde, der nicht

einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Als Gegenstück

hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra, im Kreise

Rotenburg, anführen. Hier hält man es für Bildung und Aufklärung, wenn

man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge wurden bei der im

vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die die Frauen-Galerie

umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft empörend zu sehen,

wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause korrespondieren und

kokettieren. .. Hoffen wir, dass bei der demnächstige Besetzung des

Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen werde, der nicht

einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |

1923/24 wurde die alte Synagoge abgebrochen und an der

Amalienstraße eine neue Synagoge erbaut. Großes Aufsehen erregte der Fund

eines Skelettes unter dem Fußboden der alten Synagoge. Die Antisemiten werteten

den Fund sofort als Spur eines Ritualmordes. Untersuchungen ergaben jedoch, dass

der Tote bereits lange Zeit, möglicherweise schon über 100 Jahre oder sogar über mehrere Jahrhunderte an dieser Stelle begraben war.

Gerichtliche Klärung des Skelettfundes im Bereich der Synagoge

(1923)

Artikel in

der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 6. September 1923: "Das Ende eines Ritualmordschwindels. Der Skelettfund in Bebra aufgeklärt.

In Bebra wurde anlässlich des Umbaues der Synagoge bei den

Ausschachtungsarbeiten am 14. Juni 1923 ein menschliches Skelett gefunden.

Die judenfeindlichen Blätter haben sofort, wie auf geheime Verabredung,

in sensationeller Aufmachung ‚das Kindesskelett

in der Synagoge’ benutzt, um das Gespenst eines Ritualmordes in

deutschen Landen umgehen zu lassen. So hat das ‚Deutsche Wochenblatt’

vom 4. Juli an die in großen Lettern an der Spitze des Blattes gebrachte

Nachricht folgenden Kommentar geknüpft: ‚Was wird aus dieser

Untersuchung für ein Ergebnis entspringen? Es wird totgeschwiegen werden!

Solange nicht eine völkische Regierung in alle diese geheimnisvollen Vorgänge

mit starker Hand eingreift, werden wir vergebens auf Klarheit und Wahrheit

hoffen.’ Artikel in

der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 6. September 1923: "Das Ende eines Ritualmordschwindels. Der Skelettfund in Bebra aufgeklärt.

In Bebra wurde anlässlich des Umbaues der Synagoge bei den

Ausschachtungsarbeiten am 14. Juni 1923 ein menschliches Skelett gefunden.

Die judenfeindlichen Blätter haben sofort, wie auf geheime Verabredung,

in sensationeller Aufmachung ‚das Kindesskelett

in der Synagoge’ benutzt, um das Gespenst eines Ritualmordes in

deutschen Landen umgehen zu lassen. So hat das ‚Deutsche Wochenblatt’

vom 4. Juli an die in großen Lettern an der Spitze des Blattes gebrachte

Nachricht folgenden Kommentar geknüpft: ‚Was wird aus dieser

Untersuchung für ein Ergebnis entspringen? Es wird totgeschwiegen werden!

Solange nicht eine völkische Regierung in alle diese geheimnisvollen Vorgänge

mit starker Hand eingreift, werden wir vergebens auf Klarheit und Wahrheit

hoffen.’

Der ‚Völkische Beobachter’ schreibt am gleichen Tage, es sei schade,

dass man an dem Skelett eines so jungen Mädchens nicht nachweisen könne,

ob es ein jüdisches oder ein christliches gewesen sei.

Das Ergebnis der Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft liegt jetzt

vor. Die Tageszeitungen in der Umgebung Bebras bringen folgende Zuschrift

der Oberstaatsanwaltschaft in Kassel. Die Ermittlungen über das am 14.

Juni 1923 bei dem Umbau der Synagoge gefundene Skelett eines Menschen

haben folgendes ergeben. Es handelt sich um das Skelett eines etwa 30

Jahre alten Mannes, nicht um das Skelett eines etwa 5 Jahre alten Mädchens,

wie gelegentlich in der Presse verbreitet wurde. Das Skelett lag etwa 30

cm unter dem Fußboden, der aus Tonplatten bestand, über welche weiter

eine Holzdielung gelegt war. Die Knochenreste waren bereits im Zustand des

Verfalls. Die Oberfläche der Knochen war nicht mehr glatt, sondern sehr

rau und uneben, teilweise in fester Verbindung mit erdigen Bestandteilen.

Mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des feuchten Lehmbodens, in dem die

Knochenreste gefunden wurden und in dem der Verwesungsprozess um ein

Vielfaches langsamer vor sich geht als in anderen Bodenarten und im

Hinblick auf die Erfahrung über die Dauer der Verwesung von Knochenresten

ist nach dem Gutachten des vernommenen Sachverständigen mit einer an

Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Schluss gerechtfertigt, dass

im vorliegenden Falle der Toten mindestens 100 Jahre, ja sogar noch viel länger

und zwar vielleicht mehrere Jahrhunderte in der Erde gelegen haben muss.

Mit Rücksicht auf die heute noch am Hinterkopfe des Schädels und oben

nachweisbaren Schädelverletzungen kommt offenbar ein gewaltsamer Tod in

Frage.

Durch Vernehmungen der ältesten eingesessenen Ortseinwohner in Bebra

steht fest, dass ihnen aus eigenem Wissen oder aus der Erwählung noch älterer

Ortseinwohner über das Verschwinden einer Person in oder im Umkreise von

Bebra nichts bekannt geworden ist. Das Erinnerungsvermögen dieser Leute

im Alter von 77, 83 und 87 Jahren geht bis auf die Zeit von mindestens 65

bis 75 Jahren zurück. Nach ihrer Bekundung hat sich die Synagoge immer in

demselben veralteten Zustande befunden. Ob die Synagoge früher als

Scheune gedient habe, hat sich nicht mit Bestimmtheit feststellen lassen.

Nach Auskunft des zuständigen Katasteramtes ist der älteste Nachweis für

das Vorhandensein der Synagoge auf 2. September 1892 datiert. Ein über

die bauliche Einrichtung des jetzt abgebrochenen Gebäudes vernommener

Bauunternehmer hält es mit Rücksicht auf die Balkenlage für möglich,

dass das Gebäude früher als Scheune diente.

Von welcher Person das vorgefundene Skelett stammt, hat sich nicht

feststellen lassen, ebenso auch nicht, ob ein Mord oder Totschlag vorlag

und wer als Täter in Frage kommt. Anhaltspunkt zu weiterer

Strafverfolgung sind demnach nicht gegeben und ebenso wenig ein Anlass zur

Beunruhigung der Bevölkerung.’

Wir haben diese Erklärung der Oberstaatsanwaltschaft auch dem

‚Deutschen Wochenblatt’ und dem ‚Völkischen Beobachter’ zugesandt

und sind überzeugt, dass sie den wahren Tatbestand ihren Lesern nicht

vorenthalten werden." |

In der neuen Synagoge gab 74 Männer- und 33 Frauenplätze.

Beim Bau handelte es sich um einen aus gebranntem Ziegelmauerwerk erstellten

eingeschossigen Massivbau mit Satteldach. Gottesdienste fanden bis 1938 in dem

Gebäude statt.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

- in Bebra bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. November - durch auswärtige

SS- und einheimische SA-Männer geschändet; die Inneneinrichtung völlig

zerstört.

Das Synagogengebäude blieb erhalten, wurde jedoch in den 1960er-Jahren im

Zusammenhang mit Maßnahmen der "Stadtsanierung" abgebrochen. Das

Grundstück wurde in den 1970er-Jahren neu mit einem Wohn-, Geschäfts- und

Ärztehaus überbaut. Eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Synagoge wurde angebracht.

Zusätzlich befindet sich hier eine Gedenktafel mit Namen zur Erinnerung an die

aus Bebra in der NS-Zeit umgekommenen jüdischen Personen.

Adresse/Standort der Synagoge: Amalienstraße 4.

Fotos

(Quelle: Fotos Mitte und rechts aus Arnsberg Bilder S. 19)

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Januar/Februar

2009: Ausstellung in den Bebraer Berufsschulen |

Artikel von Jan Baetz vom 28. Januar 2009

in: HNA-Online (Artikel):

Fotos gegen das Vergessen - Ausstellung zu NS-Terror in der Provinz - Bilder auch aus Bebra und Rotenburg

Bebra. Kahlgeschorene Frauen am Pranger, verwüstete Friedhöfe, Plakate mit judenfeindliche Parolen, zur Deportation aufgereihte Menschen. Die Schwarzweiß-Fotografien der Ausstellung "Vor aller Augen" sprechen eine deutliche Sprache. In den Bebraer Berufsschulen sind die beklemmenden Zeugnisse nationalsozialistischen Terrors in der Provinz bis Samstag, 14. Februar, zu sehen.

Werner Schnitzlein von der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit freut sich, dass das Kapitel der Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist..." |

| |

| Erinnerungen an die

jüdische Gemeinde im jüdischen Museum "Mikwe" in Rotenburg an

der Fulda |

Links:

Erinnerungen an die jüdische Gemeinde in Bebra im jüdischen

Museum "Mikwe - Rotenburg an der Fulda". Links:

Erinnerungen an die jüdische Gemeinde in Bebra im jüdischen

Museum "Mikwe - Rotenburg an der Fulda".

(Foto: Hahn, Aufnahmedatum 8.4.2009) |

| |

| Mai 2010:

Stadtrundgang auf den Spuren der

jüdischen Geschichte |

Artikel von Stefan Düsterhöft in der "Hessischen Allgemeinen"

vom 27.5.2010 (Artikel): "Beim Stadtrundgang informierten sich 50 Interessierte über jüdisches Leben in Bebra.

Sie waren integriert.

Bebra. Eine Synagoge an der Amalienstraße, Geschäfte an der Nürnberger Straße oder ein Badehaus am Bach Bebra: Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die jüdische Gemeinde in Bebra fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Jüdische Familien lebten und arbeiteten nicht nur in der Stadt. Sie waren Mitglied im Radsportverein oder in der Feuerwehr, sie kickten im Fußballverein - sie waren integriert..."

Weitere Informationen über die jüdische Geschichte Bebras im Internet: www.hassia-judaica.de."

|

| |

|

November 2018:

Der Gemeinderat stimmt für die

Verlegung von "Stolpersteinen" |

Artikel von Clements Herwig in der

"Hersfelder Zeitung" vom November 2018: "Mehrheit für SPD-Antrag.

Stolpersteine nun auch für Bebra

Bebra. In Bebra sollen Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des

Nationalsozialismus verlegt werden. Die Mehrheit der Stadtverordneten

stimmte dem SPD-Antrag zu.

Die Sozialdemokraten hatten in der jüngsten Sitzung auf eine namentliche

Abstimmung der Parlamentarier bestanden. Es hatte bereits mehrfach Versuche

gegeben, die Erinnerungssteine an die Opfer der NS-Zeit in Bebra

einzuführen. 'Wir haben noch nie so viele unterstützende E-Mails zu einem

Antrag erhalten wie in diesem Fall', sagte SPD-Fraktionsvize Christina

Kindler. Ziel sei es, die Verlegung von Stolpersteinen auf eine breite

bürgerliche Basis zu stellen. Dafür sollen nun alle Akteure an einen Tisch

gebracht werden. Der ökumenische Arbeitskreis, die Bürgerinitiative der

Stadt Bebra und die Kirchengemeinden hätten bereits Interesse signalisiert.

Wichtig sei, dass eine Organisation die Koordination übernimmt. Jeder Bürger

kann für 120 Euro eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines

Stolpersteins übernehmen. Kosten für die Stadt entstünden daher nicht, so

Kindler. Gegen Stolpersteine hatte sich vor allem die CDU ausgesprochen: Die

Stadt Bebra habe mit der 2013 auf dem Rathausplatz angebrachten Gedenktafel

bereits einen würdigen Ort des Erinnerns, der für jedermann zugänglich sei,

so Martin Windolf (CDU). Das habe sich gerade bei der Gedenkveranstaltung zu

den Novemberpogromen gezeigt. 'Über Pflastersteine sind wohl schon genug

Stiefel marschiert', schloss Windolf. Es sei wichtig, neben der Gedenktafel

weitere, dezentrale Denkmäler zu haben, sagte Kindler: 'Sie tragen die

Erinnerung in den Alltag der Menschen.' In Nachbarstädten wie Rotenburg gebe

es schon lange Stolpersteine. Wichtig sei auch, die lebenden Nachfahren der

Opfer zu kontaktieren, Einverständnis einzuholen und zur Verlegung

einzuladen. Eine Anfrage der Nachfahren einer jüdischen Familie liege

bereits vor. Geschlossen mit Ja (17) stimmten die Fraktionen von SPD und

Gemeinsam. Gegenstimmen (12) kamen von CDU und FDP, Enthaltungen (3) von

CDU, FWG und BFB."

Link zum Artikel |

| |

|

Februar 2019:

Initiative zur Verlegung von

"Stolpersteinen" in Bebra |

Artikel von Clemens Herwig in der

"Hersfelder Zeitung" vom 17. Februar 2019: "Stolpersteine sollen an Opfer

der NS-Zeit erinnern. Porträt: Eine Familie, zwei Leben - Die Süsskinds

flüchteten 1936 aus Bebra

Bebra. Die Familie Süsskind aus Bebra ist auf unterschiedliche Weise

Opfer der NS-Zeit geworden. Stolpersteine sollen daran erinnern. Ein

Info-Treffen findet am 26. Februar statt. Als die Nachricht kommt, dass nach

langem Anlauf auch in Bebra Stolpersteine verlegt werden, ist für Gidon

Süsskind und seine Familie ein Wunder geschehen. 'Wir dachten, das klappt

nie', sagt der Enkel von Betty und Samuel Levi und Urenkel von Sophie Frank

– Juden aus Bebra, die das Terrorregime der Nationalsozialisten nicht

überlebt haben. Sie werden zu den Ersten gehören, an deren Leben und Tod mit

einem Stolperstein vor ihrem letzten Wohnort in Bebra erinnert wird. Wer

verstehen will, warum eine Entscheidung des Bebraer Stadtparlaments so

wichtig für ihre Nachkommen ist, eine Großfamilie, die in der Stadt Herzlia

etwa 15 Kilometer nördlich von Tel Aviv lebt, muss verstehen, was selbst die

gelungene Flucht aus Nazi-Deutschland bei dieser Familie und ihrer

Geschichte angerichtet hat.

Darüber spricht man nicht. 'Mein Mann und ich sind seit 44 Jahren

verheiratet. Als ich ihn kennenlernte, sagte er nur: Ich habe keine

Großeltern.' Nava Süsskind ist eine zierliche Frau mit grauem kurzen Haar

und einer ruhigen Stimme, aber gerade beugt sie sich so weit vor, dass sie

den gesamten Handybildschirm ausfüllt, der das Videotelefonat aus Israel

überträgt. Was sie mit eindringlichen Worten zusammenfasst, ist vielen

deutschen Familien bekannt: Man spricht nicht darüber, was passiert ist –

vor allem nicht darüber, was in den Jahren 1933 bis 1945 passiert ist.

Traudel Levi und Karl Siegfried Süsskind fliehen 1936 über Italien gemeinsam

nach Israel – damals noch ein Teil Palästinas. Beide sind jung, Mitte

zwanzig, sie bauen sich ein zweites Leben auf, heiraten, bekommen Kinder:

Gidon, seine Schwester, seinen Bruder. Und sie bauen eine Mauer auf. Zu

ihrem alten Leben in einem Deutschland, in dem sie nicht länger erwünscht

sind. Zu Bebra. Gidons Großeltern und Sophie Frank bleiben dort zurück – sie

wollen ihre Heimat nicht verlassen, glauben daran, dass alles wieder besser

wird. Als sie ihren Fehler erkennen, ist es zu spät. 'So sehr es meine

Eltern auch versuchten, sie bekamen keine Einreisegenehmigung für sie', sagt

ihr Enkel. Die Großeltern sterben in Deutschland: Samuel Levi an einer

Lungenkrankheit, seine Frau Betty 1942 nach der Deportation im

Konzentrationslager Lublin-Majdanek in Polen. Gidons Urgroßmutter Sophie

Frank nimmt sich kurz nach den Novemberpogromen 1938 das Leben. 'So lange

meine Eltern lebten, war das ein schwieriges Thema', sagt der 68-jährige

Gidon Süsskind. 'Wenn meine Großeltern zur Sprache kamen, hatte meine Mutter

Tränen in den Augen.' Er wächst mit der deutschen Sprache und Kultur auf,

'sie sind Teil meines Lebens', wie er sagt – doch die Familie in Deutschland

wird zum Tabu. 'Es war schwierig für sie, zu diesen Wunden zurückzukehren',

sagt Nava über die Eltern ihres Mannes, 'zurück zu ihren blutenden Herzen.'

Die letzten Briefe verbrannt. Vor seinem Tod im Alter von 93 Jahren –

fast 60 Jahre davon arbeitet er als Kinderarzt – verbrennt Gidons Vater die

letzten Briefe aus der einstigen Heimat und nimmt das Gefühl, seinen Eltern

nicht geholfen zu haben, mit ins Grab, wie seine Schwiegertochter vermutet.

Der Wendepunkt kommt im Jahr 2015, Gidon Süsskind ist mittlerweile selbst

fünffacher Großvater – er nennt es einen Sieg über den Holocaust: 'Wir sind

immer noch hier.' Die Familie in Israel bekommt Post aus

Heuchelheim, Germany. Die Gemeinde im

Kreis Gießen will Stolpersteine verlegen, auch Gidons Großeltern

väterlicherseits gehören zu den Opfern, an die erinnert werden soll. 'Die

Vergangenheit hat uns eingeholt, auf sehr starke und emotionale Weise', sagt

der 68-Jährige. Die Mauer in der Familiengeschichte, die seit der Flucht aus

Deutschland bestanden hat – sie bröckelt. 'Dahinter gab es Menschen, ihre

Leben, ein Haus, Fotos', erinnert sich Nava Süsskind, 'als diese Mauer

einmal niedergerissen war, konnten wir das nicht mehr ignorieren. Es ist

unsere Pflicht, ihnen zu Gedenken.' Ein Jahr später reisen die Süsskinds mit

ihren Kindern nach Deutschland, zur Verlegung in

Heuchelheim. 300 Menschen nehmen an

der Zeremonie teil. Für die Süsskinds ist es ein Abschluss – die Großeltern

aus Heuchelheim starben im

Vernichtungslager Sobibor, Gräber gibt es nicht – aber auch ein Anfang. In

Heuchelheim entstehen Freundschaften, die bis heute halten. 'Wir sind einer

Generation begegnet, die sehr viel mit uns zusammen bedauert', sagt Nava.

2016 ist auch das Jahr, in dem die Süsskinds nach Bebra kommen, um dem

Familienzweig von Traudel Levi nachzuspüren. Sie besuchen das Haus der

Großeltern in der Apothekenstraße (das mittlerweile einem Neubau des

VR-Bankvereins gewichen ist). 'Um zu sehen, 'wo sie gelebt haben, von wo sie

geholt wurden', sagt Gidon. Es gibt ein Bild, eine Delegation der Stadt mit

der Familie auf den Treppenstufen vor dem Eingang. Das Thema Stolpersteine

kommt auf. 'Wir waren enttäuscht über das klare Nein', sagt der Israeli.

'Uns wurde erklärt, dass das in Bebra anders läuft, mit einer Gedenktafel.'

Dafür hat Gidon Verständnis, auch für Kritik an den Stolpersteinen. 'Ich

sehe es nur nicht so', sagt er im gut 4000 Kilometer entfernten Israel und

zuckt mit den Achseln.

Kuckucksuhr aus Bebra mitgebracht. Im Hintergrund schlägt eine

Kuckucksuhr zur vollen Stunde. Seine Mutter hat sie damals aus Bebra

mitgebracht, ein mehr als 100 Jahre altes Kunstwerk aus Holz. Handbemalt.

'Niemand sollte von seiner eigenen Geschichte abgeschnitten sein', sagt

Gidon Süsskind. Das wünscht er sich, besonders für seine Kinder. Wenn die

ersten Stolpersteine in Bebra verlegt werden – wenn die Namen von Betty und

Traudel Levi und von Sophie Frank vor dem Haus in der Apothekenstraße einen

Platz im Asphalt finden – werden die Süsskinds da sein. Er reicht das Handy

weiter, Nava möchte etwas sagen. Es ist ihr wichtig, es ist der Moment, in

dem sie den Bildschirm ausfüllt. 'Wir kommen nicht, um anzuklagen', sagt

sie. 'Wir wollen die Chance nutzen, wieder ein wir zu werden.' Sekundenlang

blickt sie in die Kamera, ohne ein Wort zu sagen. Kämpft mit den Tränen. Bis

sich ihr Mann verabschiedet und auflegt.

Bebra und die Stolpersteine. Erst mit einer Abstimmung im

Stadtparlament Ende des vergangenen Jahres wurden die Pläne konkret, auch in

Bebra Stolpersteine verlegen zu lassen. Der Kontakt zu Künstler Gunter

Demnig ist hergestellt, ab dem 10. Juli soll es 17 Stolpersteine an sieben

Orten in der Eisenbahnerstadt geben. Ein Blick auf die Vorgeschichte, die

Nachbarstädte und den aktuellen Stand des Stolperstein-Projekts:

Die Abstimmung. 'Wir haben noch nie so viele unterstützende E-Mails

zu einem Antrag erhalten wie in diesem Fall', sagte SPD-Fraktionsvize

Christina Kindler bei ihrer Rede im Bebraer Parlament. Der Antrag hatte

Erfolg, die Mehrheit sprach sich im November für die Verlegung von

Stolpersteinen aus. Gegenstimmen gab es vor allem von der CDU: Die Stadt

Bebra habe mit der 2013 auf dem Rathausplatz angebrachten Gedenktafel

bereits einen würdigen Ort des Erinnerns, der für jedermann zugänglich sei.

Die Abstimmung im Parlament: Mit Ja (17) stimmten die Fraktionen von SPD und

Gemeinsam. Gegenstimmen (12) kamen von CDU und FDP, Enthaltungen (3) von

CDU, FWG und BFB.

Die Nachbarn. In den Nachbarstädten

Rotenburg (55 Messingtafeln) und

Bad Hersfeld (74) gibt es seit 2010

Stolpersteine – ohne Abstimmung in den Parlamenten, die Entscheidungen

fielen jeweils im Magistrat.

Der Blick ins Archiv. Als in Rotenburg im Mai 2010 die ersten

Gedenk-Messingplatten verlegt wurden, gab es im Kreis nur an wenigen Orten

Stolpersteine. Ein jüdischer Gast der Feier kommentierte: 'Ich befürchte,

dass selbst heute Gemeinden wie Bebra noch nicht bereit dafür sind.' Ein

Leserbrief greift die Aussage eine Woche später auf: 'Als Zugezogener habe

ich schon häufiger solche Einschätzungen über die Vergangenheitsbewältigung

in Bebra gehört', schrieb Gerhard Schneider-Rose. Und weiter: 'Ich gehe

davon aus, dass die Einschätzung nicht stimmt.' Dr. Heinrich Nuhn, Kurator

des Jüdischen Museums in Rotenburg, erinnert sich: 'Das hat damals für eine

Diskussion in Bebra gesorgt.' Die Eisenbahnerstadt sei einmal Vorreiter bei

der Erinnerungsarbeit gewesen: So habe etwa Bürgermeister August-Wilhelm

Mende in den 70er-Jahren Verbindung zu geflohenen jüdischen Bebranern in

Israel aufgenommen.

Der aktuelle Stand. Die Fäden für die Verlegung der Stolperstein hält

die Bürgerinitiative Zukunft für Bebra in der Hand, unterstützt von der

Stadtverwaltung. Die Brüder-Grimm-Gesamtschule und die Beruflichen Schulen

hätten bereits Hilfe zugesagt, die Bereitschaft zur Übernahme einer

Patenschaft für einen Stolperstein sei groß. Weitere Paten werden dennoch

gesucht. Am 26. Februar soll es eine Informationsveranstaltung im

evangelischen Gemeindehaus, Grüner Weg 2, in Bebra geben. Geplant ist zudem

ein kurzer Vortrag von Dr. Heinrich Nuhn.

Kontakt: Bürgerinitiative Bebra, Vorsitzender Gerhard Schneider-Rose,

Telefon 0 66 22/32 11."

Link zum Artikel |

| |

|

August 2019:

Besuch von Nachkommen der Familie

Süßkind in

Heuchelheim anlässlich der Verlegung von

"Stolpersteinen" in Bebra |

Artikel von Rüdiger Soßdorf im "Gießener

Anzeiger" vom 12. August 2019: "Stolpersteine sind keine Schlusssteine

Heuchelheim (so). Nicht

rückwärtsgewandt, sondern mit Blick nach vorn wolle man einander begegnen.

Das versprachen sich Mitglieder der Familie Süßkind und Heuchelheimer Bürger

bei ihren ersten Begegnungen vor drei Jahren. Ganz so, wie es Dr. Karl

Süßkind und sein Freund, der frühere Heuchelheimer Bürgermeister Otto Bepler,

für die Nachfahren gewünscht hatten. Die Zusage trägt: Im Juli weilten Gidon

und Nava Süßkind aus Herzlia/Israel einmal mehr am unteren Bieberbach. Mit

ihnen waren rund 20 weitere Angehörige der Familie nach Deutschland

gekommen. Kinder und Enkel sind dabei, die Urenkel von Karl Süßkind, der mit

seiner Frau Traudel vor bald 80 Jahren auf der Flucht vor den Nazis seine

Heuchelheimer Heimat gen Israel verließ. Gerade die Begegnungen dieser

Nachgeborenen mit Gleichaltrigen macht Mut, lässt optimistisch nach vorn

blicken.

Weiterer Anlass der neuerlichen Deutschland-Visite: Das Verlegen von

Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig in Bebra, der

Heimatstadt von Karl Süßkinds Frau. Da wurde noch einmal thematisiert, was

man einander bereits in Heuchelheim versprach, als im Juni 2016

Stolpersteine für Süßkinds verlegt wurden: "Stolpersteine sind keine

Schlusssteine." Ganz im Gegenteil sollen sie Denk-Prozesse anstoßen. Zudem

wird ein weiterer Ansatz verfolgt, um Diskussionen anzuregen: Im

Heuchelheimer Heimatmuseum im einstigen Kinzenbacher Bahnhof sollen Spuren

einstigen jüdischen Lebens in Heuchelheim dokumentiert werden. Das haben

Gidon Süßkind und Gerhard Kreiling, der Vorsitzende des Arbeitskreises

Heimatmuseum im Kulturring, verabredet. Gesucht werden nicht nur Dokumente

und Fotos, sondern darüber hinaus weitere Gegenstände, die an die

Heuchelheimer jüdischen Glaubens erinnern. Jüdisches Leben gehört für mehr

als 200 Jahre zur Heuchelheimer Geschichte, sagt Gerhard Kreiling. Wie

hilfreich diese Arbeit sein kann, um Diskussionen anzustoßen und eine Kultur

der Auseinandersetzung zu bereichern, die sich aus der Vergangenheit speist,

aber bis heute ungebrochen aktuell ist, das hat sich anderorts durchaus

gezeigt: So ist Kreiling im Austausch mit Dr. Heinrich Nuhn aus

Rotenburg/Fulda. Nuhn hat dort eine solche Arbeit bereits geleistet. Wer zur

geplanten Sammlung in Heuchelheim etwas beisteuern kann, ist gebeten, sich

an Gerhard Kreiling zu wenden:

heimatmuseum@gakreiling.de."

Link zum Artikel |

| |

|

Oktober 2021:

Verlegung von weiteren

"Stolpersteinen" in Bebra |

Artikel von Carolin Eberth und

Clemens Herwig in der "Hessischen Allgemeinen" hna.de (Lokalausgabe) vom 7.

Oktober 2021: "Angehörige aus Israel waren Gäste der Aktion

Weitere Stolpersteine in Bebra erinnern an jüdische Opfer des NS-Regimes

Den jüdischen Opfern einen Namen geben und an Menschen erinnern, die in der

NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert worden sind – das ist der Sinn der

zweiten Stolpersteinverlegung in Bebra.

Bebra - Geprägt von gefühlvollen Momenten, Tränen, bewegenden Worten

und Gesten fand die Zeremonie der Stolpersteinverlegung am Mittwochmorgen in

der Bebraer Innenstadt statt. Musikalisch begleitet wurde sie von Elisabeth

Fläming. Familie Süsskind – Nachkommen von Juden aus Bebra, die die Zeit des

Nationalsozialismus nicht überlebt haben – war extra zu viert aus Tel Aviv

angereist. 'Es ist ein hochemotionaler und wichtiger Moment für uns, hier zu

stehen, wo bis vor kurzem noch das Haus unserer Mutter Traudel und unseren

Großeltern Betty und Samuel Levi stand', sagte Gidon Süsskind an der

Apothekenstraße 10. Süsskinds Vorfahren lebten in Bebra und führten ein

Geschäft, bis sich der Antisemitismus in ganz Deutschland ausbreitete. Die

Eltern flohen nach Israel, das dunkle Kapitel Deutschland verschwand hinter

einer Mauer in der Familiengeschichte – die auch dank der

Stolpersteinverlegungen in Heuchelheim bei Gießen und in Bebra vor zwei

Jahren zu bröckeln begann (wir berichteten). Insgesamt wurden in Bebra

weitere 20 der von Künstler Gunter Demning gestalteten Stolpersteine

verlegt, die 'Passanten zum Anhalten und Gedenken einladen und so die Opfer

vor dem Vergessen bewahren sollen', wie es Bürgermeister Stefan Knoche bei

der Zeremonie beschrieb.

Begleitet wurde die Verlegung von der Klasse 10c der

Brüder-Grimm-Gesamtschule. Die Schüler hatten sich unter der Leitung von

Lehrerin Ann-Christin Allendorf und mithilfe des Heimathistorikers Dr.

Heinrich Nuhn etwa drei Wochen lang intensiv im Geschichtsunterricht mit den

Verbrechen der Nationalsozialisten an jüdischen Bürgern aus Bebra

beschäftigt. Die Klasse hatte für die Feierlichkeit Texte und Rollenspiele

vorbereitet. Wirklich bewusst dürfte den Schülern das von ihnen

recherchierte Leid im Gespräch mit den Süsskinds geworden sein. Die Israelis

besuchten die Klasse am Vortag der Stolpersteinverlegung,

Schulsozialpädagogin Christina Kindler hatte den Kontakt hergestellt. 'Es

ist etwas ganz anderes, wenn der Zeitzeugenbericht ein Gesicht bekommt –

oder in diesem Fall drei', sagte die stellvertretende Schulleiterin Maike

Gille bei der Begrüßung der Brüder Dan und Gidon Süsskind sowie Gidons

Ehefrau Nava.

Die Gäste antworteten offen auf die Fragen der Jugendlichen und schilderten

ihre Familiengeschichte – mal auf Englisch, mal auf Deutsch, oft

eindringlich und ohne die Schüler zu schonen. 'Kommen Sie gerne zur

Stolpersteinverlegung nach Bebra?', lautete eine dieser Fragen. 'Das ist

vielleicht nicht das richtige Wort, wir kommen mit gemischten Gefühlen',

sagte Dan Süsskind. 'Wir spüren Verwandten nach, denen das Leben genommen

wurde. Wir wollen fühlen, wie sie gelebt haben.' Und die Frau seines Bruders

ergänzte: 'Es ist wie eine Beerdigung für uns. Wir haben sonst keinen Ort

zum Trauern.' Ohne die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wären die

Süsskinds wie vor zwei Jahren mit der 21-köpfigen Familie samt Kindern und

Enkeln angereist.

Mit Sorge betrachten die Israelis die politische Entwicklung in Deutschland.

'Populismus ist etwas furchtbares', so Gidon Süsskind über die AfD, die

erneut im Bundestag vertreten sein wird. Die Geschichte dürfe sich nicht

wiederholen. 'Und es gibt Variationen, die ebenso gefährlich sind', warnen

die Nachfahren von Juden, die das NS-Regime nicht überlebt haben.

Neben der Familie Levi erinnern in Bebra nun auch Stolpersteine an die

Familien Emanuel (Hersfelder Straße 7), Abraham/Fackenheim, Katz, Röschen

Oppenheim, Fulda/Oppenheim (alle in der Nürnberger Straße) sowie die Familie

Ruth Neuhaus (Amalienstraße 3). Oder, wie es Bürgermeister Knoche in

Anlehnung an ein jüdisches Sprichwort sagte: 'Wirklich tot sind nur jene, an

die sich niemand erinnert.'"

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 56-57. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 19. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 38. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 42 (keine neuen

Informationen zum Stand 1988) |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995

S. 57-58. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992