|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Mühlhausen (Thüringen,

Unstrut-Hainich-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Mühlhausen gab es bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde. In

der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ließen sich Juden vermutlich

erstmals nieder. Das Mühlhäuser Rechtsbuch dokumentiert um 1220 Juden in der

ehemaligen Reichsstadt. Namentlich werden 1266 bis 1273 Simon von Mühlhausen

und seine Frau Vromud in Köln genannt, um 1280 hört man von einem Schemarja

aus Mühlhausen. Sie könnten freilich auch aus dem elsässischen Mühlhausen

stammen. Mit Sicherheit werden Mühlhausener Juden erstmals 1278 genannt.

1286 nennt R. Meir von Rothenburg einen Schreiber Leontin aus Mühlhausen. Im

14. Jahrhundert war das Judenregal zwischen dem Landgrafen von Thüringen und

der Stadt immer wieder ein Streitobjekt. Mehrfach wechselte die das Judenregal

zwischen beiden hin und her. Die Mühlhäuser Juden lebten vor allem vom

Geldverleih.

Bei der Verfolgung in der Pestzeit wurden die Mehrheit der Juden der Stadt am 21.

März 1349 erschlagen. Unter den Ermordeten war der Rabbiner Elieser.

Um die Habe der Juden wurde in der Folgezeit zwischen den Herrschaften

gestritten. Einige der Mühlhäuser Juden vor der Verfolgung fliehen: 1363 wird

eine Anzahl Mühlhäuser Juden in Erfurt genannt. In Mühlhausen selbst lassen

sich 1374 wieder Juden nachweisen. In der Folgezeit lebten jüdische

Familien vor allem in der "Jüdenstraße", wo sich eine Synagoge

befand (um 1380 erwähnt). 1417 wird erstmals ein Friedhof erwähnt, der

vor der Burgpforte an dem auch Judenberg genannten Burgwall lag. Die Zahl der

Juden oder jüdischen Familien betrug 1375 acht, 1406 sechs, 1418 18, 1452 zehn.

Auch in dieser Zeit lebten die Juden der Stadt vor allem von Geld- und

Pfandgeschäften, aber auch vom Pferdehandel und sonstigem Handel. Die jüdische

Gemeinde hatte einen Vorsteher (Parnass), dazu wird ein Rabbiner namens

Simon genannt (1431) ein Sänger und ein "Schulklopfer". Nach einem

erneuten Pogrom im Herbst 1452 verließ die Mehrzahl der Juden die Stadt.

Anfang des 16. Jahrhunderts kam das Ende der mittelalterlichen Gemeinde.

Letztmals erfährt man von Juden in der Stadt aus dem Jahr 1517. Das

Synagogengebäude war bereits 1513 in christlichem Besitz. 1537 wurden noch

Juden aufgenommen, doch 1561 für die Juden "für alle Zeiten" aus der

Stadt verbannt. Im 17. Jahrhundert erfährt man von Juden, die aus Mühlhausen

stammten, in Krakau, Posen und Lissa.

Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges (1643) werden wieder Juden in Mühlhausen

genannt, doch kam es erst seit dem 18. Jahrhundert wieder zu einer

kontinuierlichen Ansiedlung. 1781 werden 14 jüdische Familien in der Stadt

genannt, 1793 waren es 78 Personen. 1806 wurde eine Jüdische Gemeinde

gegründet.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1808 elf jüdische Familien, 1827 103 jüdische Einwohner, um 1840 20

bis 22 Familien, 1854 191 jüdische Einwohner, 1881 196.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (Religionsschule), ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Prediger/Lehrer angestellt,

der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe die Ausschreibungen der

Stelle unten). Erster Prediger und Lehrer zur Zeit der Einweihung der Synagoge

war Dr. Gerson Cohn; 1846 wird neben ihm als Vorsänger/Kantor ein Herr Freystadt

genannt. 1859 wurde - nach dem Tod von Dr. Cohn - die Stelle des Religionslehrers und Vorbeters

neu ausgeschrieben,

parallel die eines Schochet und Hilfsvorbeters (siehe Ausschreibung 1859

unten).

Seit 1861 war Michael Fackenheim als Prediger und Lehrer in der Stadt

tätig (geb. 1828 in Lispenhausen,

zuvor Lehrer u.a. in Halsdorf und Dillich;

Vater des Eisenacher Sanitätsrates Dr. Julius Fackenheim [umgekommen im Ghetto

Theresienstadt], Großvater von Alfred Fackenheim [ermordet im KZ Auschwitz],

Urgroßvater der 1923 in Eisenach geborenen Avital (Erika) geb. Fackenheim, die

später mit Schalom Ben Chorin verheiratet war (Lebensgeschichte

von Avital Ben-Chorin). Michael Fackenheim starb 1896.

Die jüdischen Einwohner waren angesehene Bürger der Stadt, darunter waren

einige, die in den Gremien der Stadt u.a. als Stadtverordnete, Stadträte und

als Stadtverordnetenvorsteher (Louis Oppé 1900-1906) maßgeblichen Anteil an

der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadt hatten.

Von den jüdischen Einwohnern waren über Mühlhausen hinaus bekannt: Bruno Schönlank

(1859-1901), der SPD-Reichstagsabgeordneter und Chefredakteur der

"Leipziger Volkszeitung" sowie Paul Mankiewitz (1857-1924), der

Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank und Teilnehmer an den Versailler

Verhandlungen war. .

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Leopold Bachrach

(geb. 15.11.1899, gef. 21.3.1918), Richard Beyth (geb. 9.3.1885, gef.

19.12.1914), Herbert Frank (geb. 3.10.1898 in Arnstadt, gef. 29.3.1918),

Unteroffizier Siegfried Loebenstein (geb. 7.6.1891 in Mühlhausen, gef.

7.1.1916), Gotthilf Stern (geb. 29.12.1893 in Mühlhausen, gef. 27.11.1915),

Oskar Stern (geb. 15.1.1885 in Mühlhausen, gef. 2.5.1918).

Um 1924, als zur Gemeinde etwa 170 Personen gehörten (0,5 % von

insgesamt etwa 35.000 Einwohner), waren die Gemeindevorsteher Richard

Wallach, Georg Koppel, Jos. Elias, Dr. Bergmann, E. Goldschmidt. Der Repräsentanz

gehörten an: Max Elias, J. Lebenberg, A. Hanne, L. Maas, A. Mayer, J. Rießmann,

N. Weinberg, G. Cohnhoff, Siegfried Heilbrunn. Als Prediger, Schochet und Lehrer

war Max Rosenau angestellt. Er erteilte auch den Religionsunterricht an

den höheren Schulen der Stadt. An jüdischen Vereinen gab es u.a. den Humanitätsverein

(gegründet 1875, 1924 unter Leitung von Richard Wallach mit 47 Mitgliedern,

1932 unter Vorsitz von Dr. Bergmann mit etwa 50 Mitgliedern; Zweck und

Arbeitsgebiete: Ausbildungsbeihilfen, Unterstützung Hilfsbedürftiger), den Israelitischen

Frauenverein (gegründet 1839, vgl. unten Bericht zur Grundsteinlegung

der Synagoge 1840, 1924/32 unter Leitung von Laura Oppé mit 25 bzw. etwa 27

Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstützung hilfsbedürftiger Frauen),

den Wohltätigkeitsverein Chebrah Gemillus Chessed (gegründet etwa 1900;

1924 unter Leitung von Max Elias mit 43 Mitgliedern, 1932 unter Vorsitz von Is.

Lebenberg mit etwa 30 Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstätzung

Hilfsbedürftiger, Veranstaltung des Gottesdienstes bei Jahrzeiten und während

der Trauertage).

1932 bildeten den Gemeindevorstand Georg Koppel (1. Vors.),

Siegfried Heilbrunn (2. Vors.) und Dr. Fritz Cohn (3. Vors.). Vorsitzender der Repräsentanz

war Max Elias. Lehrer und Schochet war weiterhin Max Rosenau. Im Schuljahr

1931/32 erhielten 31 Kinder aus der Gemeinde Religionsunterricht.

1933 wurden 204 jüdischen Einwohner gezählt. Von ihnen ist in der

Folgezeit ein Großteil auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien ausgewandert oder in andere Städte

verzogen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der

Synagoge zerstört (s.u.), 31 jüdische Männer wurden verhaftet und - von einer

johlenden Menge begleitet, in die Turnhalle des damaligen 'Fritz-Sauckel-Hauses'

gebracht. Am 11. November 1938 wurden sie auf Lastwagen in das KZ Buchenwald

verschleppt, wo zwei von ihnen umgekommen sind, zwei weitere starben im Dezember

1938 an den Folgen der Haft. Am 14. April 1942 begannen die Deportationen in die

Konzentrations- und Vernichtungslager des Ostens. 1943 ab es keine jüdischen

Einwohner mehr in der Stadt.

Von den in Mühlhausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ilse Abraham (1903), Ilse

Abraham (1926), Siegbert Abraham (1925), Rudi Alexander Adler (1899), Josef Apt

(1871), Malli Bachrach (1898), Karl Baumann (1884), Anna Bergmann geb. Blank

(1875), Franz Bergmann (1873), Mathilde Martha Bing geb. Wallach (1890),

Adelheid Bruck geb. Oppi (1883), Albert Cohn (1874), Fritz Siegfried Cohn

(1881), Hermann Cohn (1922), Marie (Mirjam) Cohn (1871), Wilhelm Cohnheim

(1907), Alfred Compart (1897), Rosa Doege geb. Meyer (1881), Johanna Fackenheim

geb. Bacharach (1869), Julius Fackenheim (1863), Kurt Michael Fackenheim (1900),

Lina Freudenthal geb. Hellmann (1861), Hedwig Fürst geb. Oppe (1875), Sidonie

(Toni) Gassenheimer geb. Fuld (1886), Lina Goldmann geb. Harwitz (1890),

Henriette Goldschmidt (), Emma Gossels geb. Heilbrunn (1875), Louis Kahn

(1876), Rudolf Kahn (1912), Benno (Bruno) Koppenhagen (1867), Isaak Lebenberg

(1865), Jeanette Lebenberg geb. Stein (1864), Rita Levy (1921), Sara

Lichtenstein geb. Daniel (1871), Willy Lichtenstein (1867), Jenny Liebert

(1874), Leo Liebert (1881), Luise Liebert (1879), Ruth Lilienfeld (1910),

Elfriede Löbenstein (1925), Frieda Löbenstein (1885), Leopold Löbenstein

(1884), Edith Mayer (1927), Rita Mayer (1928), Meta Meijer geb. Oppenheim

(1884), Anne Rahel Müller geb. Werner (1887), Johanna Neumann geb. Metzger

(1895), Siegmar Nussbaum (1886), Kurt Pinkus (1895), Manfred Pinkus (1926),

Julie Preuß geb. Rosenkranz (1876), Hedwig Rosenberg (1886), Sophie Rosenthal

geb. Beyth (1878), Johanna Herta Scheps geb. Stienhardt (1888), Paul Schwartz

(1873), Henriette Fanny Simon geb. Braun (1860), Therese Stein geb. Wolfermann

(1870), Therese Steinhardt geb. Posener (1857), Emma Stern geb. Wolf (1890),

Erna Stern (1923), Grete Stern geb. Neumann (), Moritz Stern (1892), Ludwig

Strauss (1898), Max Wallach (1888), Adolf Weil (1869), Elsbeth Weinberg (1917),

Walter Zucker (1898).

An

mehrere der genannten Personen erinnern seit Mai 2010 sog.

"Stolpersteine" in der Stadt das Foto zeigt den

"Stolperstein" für Sophie Rosenthal geb. Beyth vor dem Gebäude

Linsenstraße 26 (geb. 1878, deportiert 1942 Region Lublin, ermordet; vgl.

Presseartikel unten; Foto: Hahn, Aufnahmedatum 27.4.2011). Eine weitere

Verlegeaktion war im Juni 2011 (neun "Stolpersteine",

siehe Pressebericht unten). An

mehrere der genannten Personen erinnern seit Mai 2010 sog.

"Stolpersteine" in der Stadt das Foto zeigt den

"Stolperstein" für Sophie Rosenthal geb. Beyth vor dem Gebäude

Linsenstraße 26 (geb. 1878, deportiert 1942 Region Lublin, ermordet; vgl.

Presseartikel unten; Foto: Hahn, Aufnahmedatum 27.4.2011). Eine weitere

Verlegeaktion war im Juni 2011 (neun "Stolpersteine",

siehe Pressebericht unten).

Bei der Verlegeaktion am 11. Mai 2013 wurden

"Stolpersteine" verlegt für Frieda, Leopold und Elfriede

Löbenstein (Herrenstraße 5), für Kurt und Manfred Pinkus (Steinweg 45),

für Johanna und Kurt Michael Fackenheim (Erfurter Str. 3), für Withold,

Hedwig, Fritz und Eva Freudenheim (Schwanenteichallee 5, alle vier sind

nach Uruguay geflohen). Seit einer Verlegung von 12

"Stolpersteinen" im September 2016 (auch für Opfer der

"Euthanasie"-Aktion erinnern insgesamt 53

"Stolpersteine" in Mühlhausen an Opfer der

NS-Gewaltherrschaft. |

Hinweis: in den einzelnen Listen (die obige Übersicht kann auch davon

betroffen sein) kommt es immer wieder zu Verwechslungen zwischen den in

verschiedenen Orten Mühlhausen (Franken, Elsass, Westpreußen)

bestehenden jüdischen Gemeinden.

Über die aktuelle Situation (2011) der wenigen jüdischen Familien in

Mühlhausen siehe unten: Presseartikel

vom Januar 2011.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle(n) des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1859 /

1862 / 1873 / 1888 sowie Ausschreibung der Stelle eines Vorbeters zu Jom Kippur (1916)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar 1859:

"Am 1. Oktober dieses Jahres wird in hiesiger Gemeinde die Stelle des

Religionslehrers und Vorbeters, und den 1. November die des Schächters

und Hilfsvorbeters vakant. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar 1859:

"Am 1. Oktober dieses Jahres wird in hiesiger Gemeinde die Stelle des

Religionslehrers und Vorbeters, und den 1. November die des Schächters

und Hilfsvorbeters vakant.

Bei Besetzung beider Stellen werden nur solche Aspiranten berücksichtigt,

die preußische Staatsbürger sind und gute Zeugnisse aufzuweisen haben. -

Vom Kandidaten der ersteren wird außerdem verlangt, dass derselbe eine

angenehme sonore Stimme und genügende musikalische Kenntnisse besitzt, um

einen Chor selbständig leiten zu können. Bewerber der zweiten müssen

unverheiratet sein.

Das jährliche Einkommen dieser letztern beläuft sich inklusive aller

Akzidenzien auf ungefähr 180 Thaler, das des Lehrers und Vorbeters ist

mit 250 Thaler fixiert, erreicht aber mit den damit verbundenen

Emolumenten die Höhe von mindestens 300 Thaler.

Alle desfallsigen Anmeldungen müssen portofrei geschehen.

Mühlhausen in Thüringen, den 2. Januar 1859. Der Vorstand der

Synagogen-Gemeinde Dr. Rosenthal." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juli 1862: "Vom

1sten November dieses Jahres ist an der hiesigen Synagogengemeinde die

Stelle eines Religionslehrers und ersten Vorbeters vakant; sie bietet

einen fixen Gehalt von dreihundert Thalern, außer den üblichen

Akzidenzien. Erfordern wird neben tüchtiger Lehrer-Qualifikation auch

besonders die für einen geordneten Gottesdienst nötige musikalische

Bildung. Reflektierende wollen ihre Zeugnisse einsenden an den Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juli 1862: "Vom

1sten November dieses Jahres ist an der hiesigen Synagogengemeinde die

Stelle eines Religionslehrers und ersten Vorbeters vakant; sie bietet

einen fixen Gehalt von dreihundert Thalern, außer den üblichen

Akzidenzien. Erfordern wird neben tüchtiger Lehrer-Qualifikation auch

besonders die für einen geordneten Gottesdienst nötige musikalische

Bildung. Reflektierende wollen ihre Zeugnisse einsenden an den

Vorstand der israelitischen Synagogen-Gemeinde zu Mühlhausen in

Thüringen." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom, 18. Februar 1873:

"Ein Vorbeter mit musikalischer Befähigung, der gleichzeitig das Schächteramt

versehen kann, wird zum 1. April für unsere Gemeinde gesucht.

Unverheirateten Bewerbern werden wir unter gegenwärtigen

Gemeindeverhältnissen den Vorzug geben. Nähere Bedingungen sind beim

Unterzeichneten zu erfragen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom, 18. Februar 1873:

"Ein Vorbeter mit musikalischer Befähigung, der gleichzeitig das Schächteramt

versehen kann, wird zum 1. April für unsere Gemeinde gesucht.

Unverheirateten Bewerbern werden wir unter gegenwärtigen

Gemeindeverhältnissen den Vorzug geben. Nähere Bedingungen sind beim

Unterzeichneten zu erfragen.

Mühlhausen in Thüringen, im Februar 1873. Der Vorstand M. Mankiewitz." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1888:

"Bei der hiesigen jüdischen Gemeinde soll wegen dauernder

Kränklichkeit des jetzigen Beamten die Stelle eines Vorbeters Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1888:

"Bei der hiesigen jüdischen Gemeinde soll wegen dauernder

Kränklichkeit des jetzigen Beamten die Stelle eines Vorbeters

(musikalisch gebildet) und Schächters besetzt werden.

Unverheiratete Bewerber wollen sich unter Zusendung ihrer Zeugnisse

baldigst melden.

Mühlhausen in Thüringen, 20. November 1888. Der Vorstand der

Synagogen-Gemeinde. Bergmann." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. September 1916: Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. September 1916:

"Die Synagogengemeinde Mühlhausen (Thüringen) sucht zu

Jom-Kippur einen

Vorbeter für Schachris und Mincha. Offerten mit Preisangaben an den

Vorstand." |

Wahl von Dr. Gerson Cohn aus Dessau zum Prediger und Religionslehrer

(1839)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Dezember

1839: "Mühlhausen, 10. Dezember 1839: Auch hier, in

Mühlhausen in Thüringen, wo nur eine kleine jüdische Gemeinde weilt,

wurde das Bedürfnis gefühlt, hinter den Fortschritten des jüdischen

Kultus nicht hintenan zu bleiben, und die Gemeinde hat den Dr. G. Cohn

aus Dessau zu ihrem Prediger und Religionslehrer erwählt, der seit

Ostern dieses Jahres auf eine kräftige und gediegene Weise, die

Wahrheiten unserer Religion bespricht. Am zweiten Tage des

Laubhüttenfestes fand die erste Einsegnung zweier Knaben auf eine

feierliche Weise statt, wobei deutsche Gesänge vor und nach der Predigt

eingeschaltet wurden. Die Ausbildung unseres Gottesdienstes geht

insbesondere durch die Mühewaltung des Vorstehers Oppe ihren ruhigen,

aber sicheren Gang. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Dezember

1839: "Mühlhausen, 10. Dezember 1839: Auch hier, in

Mühlhausen in Thüringen, wo nur eine kleine jüdische Gemeinde weilt,

wurde das Bedürfnis gefühlt, hinter den Fortschritten des jüdischen

Kultus nicht hintenan zu bleiben, und die Gemeinde hat den Dr. G. Cohn

aus Dessau zu ihrem Prediger und Religionslehrer erwählt, der seit

Ostern dieses Jahres auf eine kräftige und gediegene Weise, die

Wahrheiten unserer Religion bespricht. Am zweiten Tage des

Laubhüttenfestes fand die erste Einsegnung zweier Knaben auf eine

feierliche Weise statt, wobei deutsche Gesänge vor und nach der Predigt

eingeschaltet wurden. Die Ausbildung unseres Gottesdienstes geht

insbesondere durch die Mühewaltung des Vorstehers Oppe ihren ruhigen,

aber sicheren Gang.

(Im Herzogtum Sachsen zählt man bereits drei Gemeinden, wo regelmäßig

deutsche religiöse Vorträge gehalten werden: Magdeburg, Nordhausen,

Mühlhausen. In der Mark eine: Berlin. In Schlesien eine: Glogau, In

Preußen zwei: Königsberg und Danzig. Im Rheinland mehrere, die wir aber

nicht mit Bestimmtheit angeben können. Redakt." |

Dr. Gerson B. Cohn betreibt eine Pensions-Anstalt für

jüdische Knaben (1843)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Dezember

1843: "Neu eröffnete Pensions-Anstalt. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Dezember

1843: "Neu eröffnete Pensions-Anstalt.

Da bei vielen Eltern das Bedürfnis einer Pensionsanstalt in einer solchen

Stadt fühlbar geworden ist, wo ihren Söhnen die Vorteile der Vorbildung

für jeglichen Beruf dargeboten werden, ohne die Nachteile allzu großer

Kostspieligkeit und der Verwöhnung in größeren Städten, so habe ich

nach meiner kürzlichen Verheiratung mich entschlossen, am hiesigen Orte

eine solche zu errichten. Für das jüngere Alter bietet die jüdische

Schule. für die, welche sich dem Studium widmen wollen, das hiesige

Gymnasium, für die, welche sich für den Kaufmannsstand bestimmen, meine

eigene Lehranstalt alle nötigen Mittel zu der erforderlichen Ausbildung

dar. Ich erbiete mich daher zur Aufnahme von Knaben jeden Alters, und es

wird mir stets heilige Pflicht sein, meinen Zöglingen die liebevollste

Pflege und die sorgfältigste Aufsicht und Leitung zu widmen, um ihre

intellektuelle und religiös sittliche Bildung so zu fördern, wie es zu

ihrem wahren Wohle und zur Freude ihrer Eltern geschehen kann. Im Besitze

der Zufriedenheit der hiesigen nicht bloß israelitischen, sondern auch

christlichen Eltern, deren Söhnen ich vorbereitenden Unterricht für den

Kaufmannsstand erteile, schmeichele ich mir auch das Zutrauen auswärtiger

Eltern und Vormünder zu erwerben. Die Bedingungen, die ich auf portofreie

Briefe mitzuteilen bereit bin, werde ich so billig, wie möglich

stellen.

Mühlhausen in Thüringen, im November 1843.

Dr. G. B. Cohn,

Geistlicher der israelitischen Gemeinde zu Mühlhausen in Thüringen.

Wenn ich in Bezug der vorstehenden Anzeige hiermit erkläre, dass das

Gymnasium Zöglinge des Israelitischen Geistlichen, Herrn Dr. Cohn

jederzeit gern aufnehmen wird, so geschieht dies in Folge der Erfahrung,

dass die bisher uns von ihm zugeführten Schüler sich durch gutes

Betragen, eifrigen Fleiß und erfreuliche Fortschritte auszuzeichnen

pflegten. Überdies habe ich sowohl den gewissenhaften Ernst und die

liebevolle Sorgfalt, als auch |

die

Geschicklichkeit in der Leitung seiner Schüler aus eigener Anschauung so

kennen lernen, dass ich es für meine Pflicht halte, den betreffenden

Eltern diese Gelegenheit zur Bildung ihrer Söhne, als eine solche

anzuempfehlen, der sie ihr volles Vertrauen schenken dürfen. die

Geschicklichkeit in der Leitung seiner Schüler aus eigener Anschauung so

kennen lernen, dass ich es für meine Pflicht halte, den betreffenden

Eltern diese Gelegenheit zur Bildung ihrer Söhne, als eine solche

anzuempfehlen, der sie ihr volles Vertrauen schenken dürfen.

Mühlhausen in Thüringen, den 19. November 1843,

Dr. Haun, Direktor des Gymnasiums.

Auch ich kann aus eigener Anschauung versichern, dass Herr Dr. Cohn

möglichsten Fleiß, gewissenhafteste Sorgfalt auf seine Schüler

verwendet, und sie zu gedeihlichen Zielen führet. Die Liebe, die derselbe

sich bei seiner Gemeinde, wie bei vielen anderen Bewohnern seines Wohnorts

erworben, erweiset dies noch mehr.

Magdeburg, 26. November 1843. Dr. Ludwig Philippson, Rabbiner."

|

Über die beiden Kultbeamten der jüdischen Gemeinde (1846)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November

1846: "In dem benachbarten Mühlhausen, einer wirklich

gebildeten Gemeinde, ist vor wenigen Jahren eine neue Synagoge gebaut, und

sind schon vielfältige Verbesserungen dort eingeführt worden. Überhaupt

zeigt man sich dort für alles Gute recht empfänglich. Der Herr Dr. Cohn

wirkt als Prediger wie als Schulmann in Verbindung mit dem kenntnisreichen

Vorsänger, Herrn Freystadt, recht wacker, und die Liebe seiner Gemeinde

erleichtert ihm seinen schweren Beruf." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November

1846: "In dem benachbarten Mühlhausen, einer wirklich

gebildeten Gemeinde, ist vor wenigen Jahren eine neue Synagoge gebaut, und

sind schon vielfältige Verbesserungen dort eingeführt worden. Überhaupt

zeigt man sich dort für alles Gute recht empfänglich. Der Herr Dr. Cohn

wirkt als Prediger wie als Schulmann in Verbindung mit dem kenntnisreichen

Vorsänger, Herrn Freystadt, recht wacker, und die Liebe seiner Gemeinde

erleichtert ihm seinen schweren Beruf." |

Todesanzeige für den Prediger Dr. Gerson Cohn (1859)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. September 1859: "Todesanzeige.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. September 1859: "Todesanzeige.

Am 18ten dieses Monats entschlief nach kurzem Krankenlager zu einem

besseren Leben mein teurer Gatte, der Prediger Dr. Gerson Cohn, in

seinem 52sten Lebensjahre. Wer den edlen Verklärten kannte, wird meinen

tiefen Schmerz bemessen, da ich mit vier unmündigen Kindern am Grabe des

geliebten Mannes weine. Nur auf Gott, den vater der Witwen und Waisen,

vertraue ich, 'sein Stab und sein Stecken, sie trösten mich!'

Mühlhausen in Thüringen, 25. August 1859. Verwitwete Dr. Cohn

geb. Löbenstein." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Uhrenhandlung en gros von J. M. Bon (1863)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: Einen Lehrling mit bester Schulbildung und

der französischen Sprache vollkommen mächtig, suche für meine

Uhrenhandlung en gros in Mühlhausen. J. M. Bon,

Leipzig Reichsstraße 3 und Mühlhausen in Thüringen". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: Einen Lehrling mit bester Schulbildung und

der französischen Sprache vollkommen mächtig, suche für meine

Uhrenhandlung en gros in Mühlhausen. J. M. Bon,

Leipzig Reichsstraße 3 und Mühlhausen in Thüringen". |

Lehrlingssuche des

Leder-Geschäftes Bergmann & Co. (1883)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März

1883: "Wir suchen für unser Leder-Geschäft einen Lehrling. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März

1883: "Wir suchen für unser Leder-Geschäft einen Lehrling.

Mühlhausen in Thüringen. Bergmann & Co." |

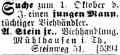

Anzeige der Viehhandlung A. Stein jr. (1898)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898: "Suche

zum 1. Oktober dieses Jahres einen jungen Mann, tüchtiger

Viehhändler. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898: "Suche

zum 1. Oktober dieses Jahres einen jungen Mann, tüchtiger

Viehhändler.

A. Stein jr., Viehhandlung, Mühlhausen in Thüringen, Steinweg

51." |

Zur Geschichte der Synagoge

Die mittelalterliche Synagoge in der "Jüdenstraße" wird um

1380 erstmals genannt. 1474 wurde die Synagoge erweitert. Sie war bis Anfang des

16. Jahrhunderts in jüdischem Besitz. 1513 wurde das Gebäude verkauft. Um 1560 -

etwa 50 Jahre nach dem Ende der ersten jüdischen Gemeinde in der Stadt - wird

die ehemalige Synagoge als leerstehend bezeichnet.e Über

die Frage, ob die mittelalterliche Synagoge im späteren Rathaus aufgegangen

sein könnte, was jedoch durch nichts belegt werden kann, siehe unten die

Presseartikel vom September 2010.

Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrere jüdische Familien

zugezogen waren und 1806 eine neue jüdische Gemeinde gegründet worden war,

wurde von den im Jahr 1808 elf in der Stadt wohnenden jüdischen Familien

die Abhaltung von Gottesdiensten beantragt. Am 2. Mai 1839 wurde der Antrag für

den Bau einer Synagoge auf dem rückwärtigen Teil eines Grundstückes in der Jüdenstraße

(heute: Jüdenstraße 24) gestellt. Der Antrag wurde genehmigt. Im folgenden

Jahr konnte mit dem Bau begonnen werden - die Grundsteinlegung war am 7.

September 1840.

Grundsteinlegung zur neuen Synagoge am 7.

September 1840

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Oktober 1840:

"Mühlhausen, 18. September (1840), Obgleich unsere Gemeinde

hier nur aus 20-22 Familien besteht, so hat sie demnach beschlossen, eine

neue Synagoge erbauten zu lassen, und die dazu gehörigen Mittel unter

sich selbst aufgebracht. Mit lobenswertem Eifer nimmt sich unser Vorsteher

Herr S.A. Oppe der Sache an. Ihm zur Seite aber stehen auch noch viele

andere Mitglieder unserer Gemeinde und jeder trägt mit Freuden sein

Scherflein bei. Am Montag, den 7. September, wurde der Grundstein zu

diesem neuen Gotteshause gelegt. Am Bauplatze hatten sich alle Gemeinde-Mitglieder

versammelt. Die Handlung begann mit Absingung eines Hallelujah, worauf der

Dr. Cohn ein Dokument verlas, welches die näheren Berichte über den Bau

dieser Synagoge, über den Zustand unserer Gemeinde usw. enthielt und

welches mit einem Exemplar des Testamentes des hochseligen Königs von Preußen,

mit einem Exemplar des hiesigen Wochenblattes, der Allgemeinen Zeitung des

Judentums und mit einem hebräischen Gedichte, verfasst von Herrn D.

Mankiewitz, in einer Büchse von Zink verwahrt in den Grundstein gelegt

wurde. Hierauf sprach Dr. Cohn einige Worte über die hohe Bedeutung des

Tages und über die des Ortes, worauf wir standen, und forderte die

Gemeinde auf, stets in Einigkeit und Liebe zu leben, da diese den

Grundstein zu allen hohen und edlen Taten bilden. Darauf folgte die

eigentliche Handlung der Grundsteinlegung, und unser Vorsteher Herr S.A.

Oppe ergriff den Hammer, und indem er einige Worte mit großer Rührung

sprach, worin er Gott dankte für die hohen Freuden, die er ihm und uns

allen bereitet hat, tat er die ersten Schläge, worauf die übrigen

Mitglieder der Gemeinde dasselbe taten. Nun erfolgte von Seiten unseres

Predigers die Einsegnung des Ortes, und ein Gebet zum Herrn um seinen

Segen für das Werk, und um seinen Schutz für die Arbeiter. Zum Schluss

ward der 150. Psalm abgesungen, und die Feier war vollendet, nicht ohne

tiefen Eindruck bei jedem Einzelnen zu hinterlassen, der gewiss

segensreiche Früchte tragen wird. Noch will ich einen frommen Verein

unserer Frauen erwähnen, der durch den Dr. Cohn seit einem Jahre

gestiftet wurde, und welcher seine Mitglieder verpflichtet, für arme, kranke,

sterbende und tote Frauen mit menschenfreundlicher Liebe zu sorgen. Der

Verein hat seit seiner Entstehung leider schon oft Gelegenheit gehabt,

seine Wirksamkeit zu zeigen, und die einzelnen Mitglieder desselben

bemühen sich, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Möge Gott ihnen

dazu seinen Segen verleihen und die Kraft, stets das Gute aus reinen,

liebevollen Ansichten zu üben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Oktober 1840:

"Mühlhausen, 18. September (1840), Obgleich unsere Gemeinde

hier nur aus 20-22 Familien besteht, so hat sie demnach beschlossen, eine

neue Synagoge erbauten zu lassen, und die dazu gehörigen Mittel unter

sich selbst aufgebracht. Mit lobenswertem Eifer nimmt sich unser Vorsteher

Herr S.A. Oppe der Sache an. Ihm zur Seite aber stehen auch noch viele

andere Mitglieder unserer Gemeinde und jeder trägt mit Freuden sein

Scherflein bei. Am Montag, den 7. September, wurde der Grundstein zu

diesem neuen Gotteshause gelegt. Am Bauplatze hatten sich alle Gemeinde-Mitglieder

versammelt. Die Handlung begann mit Absingung eines Hallelujah, worauf der

Dr. Cohn ein Dokument verlas, welches die näheren Berichte über den Bau

dieser Synagoge, über den Zustand unserer Gemeinde usw. enthielt und

welches mit einem Exemplar des Testamentes des hochseligen Königs von Preußen,

mit einem Exemplar des hiesigen Wochenblattes, der Allgemeinen Zeitung des

Judentums und mit einem hebräischen Gedichte, verfasst von Herrn D.

Mankiewitz, in einer Büchse von Zink verwahrt in den Grundstein gelegt

wurde. Hierauf sprach Dr. Cohn einige Worte über die hohe Bedeutung des

Tages und über die des Ortes, worauf wir standen, und forderte die

Gemeinde auf, stets in Einigkeit und Liebe zu leben, da diese den

Grundstein zu allen hohen und edlen Taten bilden. Darauf folgte die

eigentliche Handlung der Grundsteinlegung, und unser Vorsteher Herr S.A.

Oppe ergriff den Hammer, und indem er einige Worte mit großer Rührung

sprach, worin er Gott dankte für die hohen Freuden, die er ihm und uns

allen bereitet hat, tat er die ersten Schläge, worauf die übrigen

Mitglieder der Gemeinde dasselbe taten. Nun erfolgte von Seiten unseres

Predigers die Einsegnung des Ortes, und ein Gebet zum Herrn um seinen

Segen für das Werk, und um seinen Schutz für die Arbeiter. Zum Schluss

ward der 150. Psalm abgesungen, und die Feier war vollendet, nicht ohne

tiefen Eindruck bei jedem Einzelnen zu hinterlassen, der gewiss

segensreiche Früchte tragen wird. Noch will ich einen frommen Verein

unserer Frauen erwähnen, der durch den Dr. Cohn seit einem Jahre

gestiftet wurde, und welcher seine Mitglieder verpflichtet, für arme, kranke,

sterbende und tote Frauen mit menschenfreundlicher Liebe zu sorgen. Der

Verein hat seit seiner Entstehung leider schon oft Gelegenheit gehabt,

seine Wirksamkeit zu zeigen, und die einzelnen Mitglieder desselben

bemühen sich, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Möge Gott ihnen

dazu seinen Segen verleihen und die Kraft, stets das Gute aus reinen,

liebevollen Ansichten zu üben." |

Ein knappes Jahr später konnte die Einweihung der

neuen Synagoge festlich begangen werden.

Einweihung der neuen Synagoge am 6.

August 1841

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. September

1841: "Mühlhausen im August 1841. Der 6. August dieses Jahres

war für die Israeliten Mühlhausens ein feierlicher Tag, wie ihn diese

Gemeinde nicht leicht vorher erlebt haben mochte. An diesem Tage fand die Einweihung

der geschmackvoll neu erbauten und behufs der Feier sinnreich

geschmückten Synagoge, nachmittags 1 1/2 Uhr statt. Der wohllöbliche Vorstand,

bestehend aus den Gemeindemitgliedern, den Herren Kaufleuten Mankiewitz

und Oppe, sowie dem Herrn Dr. med. Rosenthal hatten durch ein besonderes

Programm und ausgegebene Einladungsscharten dazu außer ihren

Glaubensgenossen auch folgende Bewohner eingeladen: die Vorgesetzten der

Stadt, die Geistlichkeit, die Generalität, die oberen Gerichtspersonen,

die Gymnasiallehrer und die Direktoren sämtlicher Schulanstalten, sowie

die Stadtverordneten nebst anderen Angesehenen. Ein großer Teil erschien

und kaum reichte der etwas beschränkte Raum aus; ungeachtet die

christliche Geistlichkeit sich nicht eingefunden hatte, weil ihnen von

ihrem Oberhaupte eine Kabinettsorder vom Jahre 1822 in Erinnerung gebracht

worden war, welche das Besuchen von dergleichen Feierlichkeiten untersagt.

Die Gymnasiallehrer waren sämtlich zugegen; vom Gerichte waren mehrere

verreist, andere anderweitig verhindert, die daher ihren Damen ihre Stelle

überließen. Referent, kein Mitglied Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. September

1841: "Mühlhausen im August 1841. Der 6. August dieses Jahres

war für die Israeliten Mühlhausens ein feierlicher Tag, wie ihn diese

Gemeinde nicht leicht vorher erlebt haben mochte. An diesem Tage fand die Einweihung

der geschmackvoll neu erbauten und behufs der Feier sinnreich

geschmückten Synagoge, nachmittags 1 1/2 Uhr statt. Der wohllöbliche Vorstand,

bestehend aus den Gemeindemitgliedern, den Herren Kaufleuten Mankiewitz

und Oppe, sowie dem Herrn Dr. med. Rosenthal hatten durch ein besonderes

Programm und ausgegebene Einladungsscharten dazu außer ihren

Glaubensgenossen auch folgende Bewohner eingeladen: die Vorgesetzten der

Stadt, die Geistlichkeit, die Generalität, die oberen Gerichtspersonen,

die Gymnasiallehrer und die Direktoren sämtlicher Schulanstalten, sowie

die Stadtverordneten nebst anderen Angesehenen. Ein großer Teil erschien

und kaum reichte der etwas beschränkte Raum aus; ungeachtet die

christliche Geistlichkeit sich nicht eingefunden hatte, weil ihnen von

ihrem Oberhaupte eine Kabinettsorder vom Jahre 1822 in Erinnerung gebracht

worden war, welche das Besuchen von dergleichen Feierlichkeiten untersagt.

Die Gymnasiallehrer waren sämtlich zugegen; vom Gerichte waren mehrere

verreist, andere anderweitig verhindert, die daher ihren Damen ihre Stelle

überließen. Referent, kein Mitglied |

der

jüdischen Gemeinde, kann gleichwohl, übereinstimmend mit dem Urteil

sachkundiger und vorurteilsfreier Zuhörer versichern, dass diese

religiöse Feier sich im Allgemeinen des Beifalls der Anwesenden erfreut

habe und er erlaubt sich demgemäss ein gedrängtes Ergebnis derselben

mitzuteilen. Ungeachtet die Tageshitze drückender geworden war und trotz

der zahlreichen Versammlung und ungeachtet Liturgie und Predigt beinahe

zwei Stunden lange gedauert hatten, fand dennoch die größte Andacht

statt, da stilles, ruhiges Verhalten überall eine große Teilnahme von

Seiten sämtlicher Anwesenden zu erkennen gab. Die Musik dirigierte Herr

Musikdirektor Möller auf eine der Feier dieses Tages angemessene Weise.

Am meisten aber sprach die Predigt des Herrn Dr. Cohn an, dessen

Rednertalent schon öfters rühmlich anerkannt worden ist. Seiner frommen

Betrachtung legte er zu Grunde den Text aus Psalm 26,8. Er bewies klar und

bündig, in einem würdigen und kräftigen Vortrag 'Wozu die Liebe zum

Gotteshause führen sollte, inwiefern sie auffordern müsse erstens zum

Dank, zunächst gegen den Schöpfer und hob mit Recht die bedeutenden

Opfer hervor, welche die kleine Gemeinde hierselbst gebracht hatte, so wie

er den Edelmut des Magistrats lobte, der das wichtige Werk zu befördern

gesucht habe. Eine zweite Forderung war: 'Habet einen wahrhaft frommen

Sinn. Eine dritte: 'übertraget diesen -- auf Euer ganzes Leben und Euern

Wandel außer dem Tempel. Die ganze Auseinandersetzung innerhalb einer

halben Stunde, bewies sattsam, das der Redner wohl eingesehen hatte, dass

die Forderung eines Gotteshauses an seine Gemeinde nicht allein, sondern

auch an alle Menschen, ohne Unterschied des Glaubens ergehe. Eine

erfreuliche, kosmopolitische Ansicht, die dem weisesten hebräische

Regenten immer zur Ehre gereichen wird (1. Buch der Könige Kap. ?, V. 41

usw.) Übrigens ist christlicherseits ein Abdruck der Predigt gewünscht

worden. - Bei dieser Gelegenheit wollen wir nur noch erwähnen, dass Herr

Cohn es ist, der im Verein mit den Herren Vorstehern seiner Gemeinde

folgende Veranstaltung getroffen hat. Der Gottesdienst ist durch Gesänge,

durch andachtvolles ruhiges Beten zu heben. Alles war die Andacht stört,

wird vermieden. Alle Psalmen werden Vers um Vers, vom Vorsänger und von

der Gemeinde rezitiert. - Der im Programm abgedruckte Choral (I) gehört

dem Vorsteher Herrn Mankiewitz an, dessen Kenntnisse auch außerdem

Anerkennung verdienen. Außer der gottesdienstlichen Feier, hatte die

Gemeinde, die bereits durch Aufführung ihres Tempels eine Summe von

3-4000 Talern verwendet hatte, auch noch den folgenden Tag alle jüdische

Arme und überdies 42 christliche Dürftige öffentlich gespeist, so wie

sie auch ihre Freude über ihr ereichtes Ziel durch ein gemeinsames frohes

Mahl und einen Ball im neuen Schauspielhaus zu erkennen gab.

S-r." der

jüdischen Gemeinde, kann gleichwohl, übereinstimmend mit dem Urteil

sachkundiger und vorurteilsfreier Zuhörer versichern, dass diese

religiöse Feier sich im Allgemeinen des Beifalls der Anwesenden erfreut

habe und er erlaubt sich demgemäss ein gedrängtes Ergebnis derselben

mitzuteilen. Ungeachtet die Tageshitze drückender geworden war und trotz

der zahlreichen Versammlung und ungeachtet Liturgie und Predigt beinahe

zwei Stunden lange gedauert hatten, fand dennoch die größte Andacht

statt, da stilles, ruhiges Verhalten überall eine große Teilnahme von

Seiten sämtlicher Anwesenden zu erkennen gab. Die Musik dirigierte Herr

Musikdirektor Möller auf eine der Feier dieses Tages angemessene Weise.

Am meisten aber sprach die Predigt des Herrn Dr. Cohn an, dessen

Rednertalent schon öfters rühmlich anerkannt worden ist. Seiner frommen

Betrachtung legte er zu Grunde den Text aus Psalm 26,8. Er bewies klar und

bündig, in einem würdigen und kräftigen Vortrag 'Wozu die Liebe zum

Gotteshause führen sollte, inwiefern sie auffordern müsse erstens zum

Dank, zunächst gegen den Schöpfer und hob mit Recht die bedeutenden

Opfer hervor, welche die kleine Gemeinde hierselbst gebracht hatte, so wie

er den Edelmut des Magistrats lobte, der das wichtige Werk zu befördern

gesucht habe. Eine zweite Forderung war: 'Habet einen wahrhaft frommen

Sinn. Eine dritte: 'übertraget diesen -- auf Euer ganzes Leben und Euern

Wandel außer dem Tempel. Die ganze Auseinandersetzung innerhalb einer

halben Stunde, bewies sattsam, das der Redner wohl eingesehen hatte, dass

die Forderung eines Gotteshauses an seine Gemeinde nicht allein, sondern

auch an alle Menschen, ohne Unterschied des Glaubens ergehe. Eine

erfreuliche, kosmopolitische Ansicht, die dem weisesten hebräische

Regenten immer zur Ehre gereichen wird (1. Buch der Könige Kap. ?, V. 41

usw.) Übrigens ist christlicherseits ein Abdruck der Predigt gewünscht

worden. - Bei dieser Gelegenheit wollen wir nur noch erwähnen, dass Herr

Cohn es ist, der im Verein mit den Herren Vorstehern seiner Gemeinde

folgende Veranstaltung getroffen hat. Der Gottesdienst ist durch Gesänge,

durch andachtvolles ruhiges Beten zu heben. Alles war die Andacht stört,

wird vermieden. Alle Psalmen werden Vers um Vers, vom Vorsänger und von

der Gemeinde rezitiert. - Der im Programm abgedruckte Choral (I) gehört

dem Vorsteher Herrn Mankiewitz an, dessen Kenntnisse auch außerdem

Anerkennung verdienen. Außer der gottesdienstlichen Feier, hatte die

Gemeinde, die bereits durch Aufführung ihres Tempels eine Summe von

3-4000 Talern verwendet hatte, auch noch den folgenden Tag alle jüdische

Arme und überdies 42 christliche Dürftige öffentlich gespeist, so wie

sie auch ihre Freude über ihr ereichtes Ziel durch ein gemeinsames frohes

Mahl und einen Ball im neuen Schauspielhaus zu erkennen gab.

S-r." |

Fast 100 Jahre war die Synagoge in Mühlhausen Mittelpunkt des religiösen

Lebens der jüdischen Gemeinde in der Stadt.

Beim

Novemberpogrom 1938

wurde die Synagoge geschändet. NSDAP-Kreisleiter Paul Vollrath war mit seinen Saufkumpanen in

die Synagoge eingedrungen. Lehrer Max Rosenau wurde die Treppe hinunter geworfen

und mit Pistolenschüssen schwer verletzt. Die Inneineinrichtung der Synagoge

wurde völlig zerstört.

Nach 1945 wurde die ehemalige Synagoge der jüdischen Landesgemeinde

Thüringen übergeben (1947). Seit 1987 gab es Bemühungen um die Restaurierung

des Gebäudes, die in den 1990er-Jahren durchgeführt wurde. Am 9. November

1998 konnte das Gebäude wieder eingeweiht werden. Die ehemalige Synagoge

und das jüdische Gemeindehaus werden seitdem als Begegnungsstätte mit

Ausstellung und Bibliothek verwendet.

Öffnungszeiten: Montags und Samstags geschlossen, Dienstag bis Freitag

10.00 - 16.45 Uhr, Sonntags 13.00 - 16.45 Uhr

Termine nach Voranmeldung möglich unter Tel. 0 36 01 - 40 47

70 E-Mail

Eintrittspreise: Erw. 1,50 € pro Person, erm. 1,00 € pro Person

Adresse/Standort der Synagoge: Jüdenstraße 24: das Hofgebäude ist die frühere Synagoge, die jüdische

Gemeindehaus mit der Schule ist das Vorderhaus

Fotos

(Fotos: wenn nicht anders angegeben: Hahn, Aufnahmedatum

27./28.4.2011)

Außenansichten des

restaurierten

ehemaligen jüdischen Gemeindehauses

und der Synagoge

|

|

|

| |

Das ehemalige jüdische Gemeindehaus

mit Hinweistafel: "Jüdisches Gemeindehaus und Synagoge -

Jüdenstraße 24. Vorderhaus um 1700 erbaut, 1840 Erwerb durch Jüdische

Gemeinde und Nutzung als Gemeindehaus. 1841/42 Bau der Synagoge im

Hofbereich. 9. November 1938 Schändung der Synagoge. Vorderhaus als

Ghettohaus verwendet und nach 1945 als Wohnhaus für jüdische Bürger

genutzt. 1998 Sanierung beider Gebäude und Wiederweihe der

Synagoge". |

| |

|

|

|

|

|

Rundbogenfenster der

ehemaligen Synagoge

(Quelle: www.synagogen.info) |

Blick auf Gebäude

der ehemaligen Synagoge mit dem Rundfenster über dem

Standort des Toraschreines |

| |

| |

|

|

Innenraum der

restaurierten

ehemaligen Synagoge

(Quelle: Website

der Stadt Mühlhausen) |

|

|

| |

Blick in den

Innenraum (Blick nach Süden) |

Der rekonstruierte

Toraschrein (Quelle) |

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

| November

2008: Gedenken zum 70. Jahrestag des

Novemberpogrom 1938 |

Artikel von Dr. Uta Ziegner in der "Thüringer

Landeszeitung" vom 13. November 2008 (Artikel):

"Ökumenische Friedensdekade in der Synagoge.

MÜHLHAUSEN. Am 10. November 1938, 0.30 Uhr, wurde die Synagoge in Mühlhausen von den Nazis gestürmt, der Rabbiner

Rosenau misshandelt und angeschossen, die Räumlichkeiten demoliert. Fast auf den Tag genau, 70 Jahre später, versammeln sich in dem gepflegten lichten Gebetsraum erwartungsvolle Zuhörer zum Konzert

"Schalom, liebe Freunde", nunmehr die Chance nutzend, eine andere Kultur

kennenzulernen.

Die Veranstaltung fand innerhalb der 16. Tage der jüdisch-israelischen Kultur in Thüringen statt, die das Zitat Theodor Herls "Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen" zum Motto nimmt. Seine Utopie von 1902 wurde vor 60 Jahren mit der Staatsgründung von Israel durch David Ben Gurion in Tel Aviv zur Wirklichkeit:

yes, we can. Damit begann auch die Wiederbesinnung auf die eigenen kulturellen Werte durch Sammlungen alter Volkslieder sowie Kompositionen neuer Musik. Diese wiederum beziehen die modalen Bildungen und Rhythmen ihrer Vorbilder gern ein. Zu ihnen gehört die israelische Komponistin Naomi

Shemer. Aus ihrem Repertoire sang die Mezzosopranistin Regina Goldstein, begleitet von Ludmila

Kutzovskaya. Beide Interpretinnen leben heute in Erfurt. Als Regina Goldstein 1996 aus der Ukraine nach Thüringen übersiedelte, begann sie mit dem Gesangsstudium. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin und betrachtet die Musik als ihr Hobby. Das aber pflegt sie besonders mit zeitgenössischer, israelischer Gesangsliteratur, die sie oft direkt aus Israel bezieht. Ihre Partnerin Ludmila Kutzovskaya übernimmt die speziellen Duo-Bearbeitungen. Sie studierte Klavier in Moskau und ist seitdem eine vielgesuchte Begleiterin und Korrepetitorin. Seit 2005 lebt sie in Deutschland und übt eine rege Konzerttätigkeit aus.

Das Programm mit dem Titel "Schalom, liebe Freunde" innerhalb der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade in Mühlhausen ist eine musikalische Reise durch Israel. Das Spektrum ist groß. Es fehlten auch jene dem volkstümlichen Albumblatt angenäherten Lieder nicht, die inzwischen auch Israels Musikpodien erreicht haben, wie der Walzer mit Vokalise aus dem Jahr 2001.

Inhaltlich dominierten die Wünsche um Frieden, Glück, Hoffnung und Gesundheit. Von den beiden Musikerinnen, die sehr gut aufeinander eingespielt waren, ging auch in den Moderationen von Regina Goldstein große Herzlichkeit aus. Sie sang in drei Sprachen. Ihr perfektes Russisch und Jiddisch stellte sie in alten Volksliedern vor, während sie in Hebräisch das gelobte Heilige Land besang. Nicht nur den künstlerischen Darbietungen, sondern auch der freundlichen Atmosphäre des Abends galt der Beifall des Publikums." |

| |

| April

2010: Die Verlegung von

"Stolpersteinen" in der Stadt wird vom Mühlhäuser Stadtrat

abgelehnt |

Artikel (ske) vom 15. April

2010 in der "Thüringer Allgemeinen" (Artikel):

"Stolpersteine in Mühlhausen wieder fraglich

Deutlich abgelehnt mit 22 Nein- bei 11 Ja-Stimmen wurde Donnerstagabend im Mühlhäuser Stadtrat ein Antrag der Fraktionen Pro Mühlhausen/Grüne und Linke.

Mühlhausen. Der Antrag sah vor, dass die Verwaltung einen Initiativkreis unterstützt, der Stolpersteine in der Stadt verlegt, die an jüdische Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Sachlich ausgetauscht wurden dabei die Argumente Für und Wider, Befürworter und Gegner des Kunstprojekts zitiert..."

Link zum Artikel siehe oben. |

| |

| September

2010: War das Mühlhäuser Rathaus

ursprünglich die mittelalterliche Synagoge ? |

Artikel von Jürgen Wand in der "Thüringer Allgemeinen" vom 4.

September 2010 (Artikel):

"Mühlhäuser sucht nach Beweis für verschollene Synagoge.

Mit einem Festakt wurde unlängst an die Ersterwähnung des Mühlhäuser Rathauses 1310 erinnert. Doch wurden der Gebäudekomplex oder Teile von ihm schon immer als Rathaus genutzt? Jedenfalls deutete der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Helge Wittmann, auf besagter 700-Jahrfeier an, dass noch vieles im Dunkeln liegt.

Mühlhausen. Diese Ansicht teilt auch der Mühlhäuser Hobby-Historiker Roland Lange, der im Ergebnis einer fast zweijährigen akribischen Recherche zu der Erkenntnis gelangt: Die Gemäuer gehören zu einer der besterhaltendsten Synagogen

Europas..."

Link zum Artikel siehe oben. |

| |

| September

2010: Beim Rathaus handelt es sich

nicht um die frühere Synagoge |

Artikel von Jürgen Wand in der "Thüringer Allgemeinen" vom 24.

September 2010 (Artikel):

"Das Mühlhäuser Rathaus stand schon immer hier.

War das heutige Mühlhäuser Rathaus schon immer ein Rathaus oder gehörten Gebäudeteile gar mal zu einer der größten Synagogen in Deutschland, wie das der Mühlhäuser Roland Lange mutmaßt - Einen konkreten Beweis oder schriftliche Überlieferungen dafür gibt es nicht. Das älteste Zeugnis ist eine am 6. Mai 1310 ausgefertigte lateinische Urkunde, als der Ritter Heinrich von Mihla gezwungen wurde, sich auf dem Rathaus als Gefangener in Eisen legen zu lassen.

Mühlhausen. Nach Ansicht von Stadtarchivar Dr. Helge Wittmann und von Martin Sünder, Vorsitzender des Geschichtsvereins, erfüllen die Untersuchungsergebnisse des Hobby-Forschers keine wissenschaftlichen Kriterien. Damit solle das Engagement von Roland Lange nicht in Abrede gestellt werden. Er habe auch überall freien Zugang erhalten, um seine Untersuchungen führen zu können. Aber seine These sei trotz der bei vielen als interessant ankommenden Überlegungen durch nichts belegt. Die Geschichtswissenschaft betreibe keine Bauforschung, sondern halte sich an die schriftlichen Quellen..."

Link zum Artikel siehe oben. |

| |

| Januar

2011:

Die Synagoge in Mühlhausen wird kaum als

Synagoge genutzt |

Artikel von Doreen Zander in der "Thüringer Allgemeinen" vom

21. Januar 2011 (Artikel):

"Mühlhausens Synagoge ist fast nur Veranstaltungsort.

"Was macht einen modernen Juden in Thüringen aus?", fragt Wolfgang Nossen, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde mit Sitz in Erfurt. Schwer sei es, zu definieren, wer den Glauben lebe oder sich nur durch Geburt als Jude bezeichne. Genauso schwer ist es deshalb auch, eine Gemeinde aufzubauen und zu

pflegen.

Mühlhausen. Eine von vielen Voraussetzungen für eine jüdische Gemeinde ist eine geweihte Synagoge. Die hat Mühlhausen und nutzt sie auch für kulturelle Veranstaltungen rund um das Judentum. Mit der Anne-Frank-Ausstellung im letzten Jahr wurde auf das dunkelste Kapitel in der modernen Geschichte dieser Religion verwiesen. Im Nationalsozialismus wurden die jüdischen Bürger in Mühlhausen vollkommen aus der Stadt verdrängt, die Synagoge in der Reichspogromnacht zerstört. In der Nachkriegszeit hier wieder eine jüdische Gemeinde aufzubauen gelang nie..."

Link zum Artikel siehe oben. |

| |

| März /

Mai 2010: Ende Mai 2010 werden zehn

"Stolpersteine" in der Stadt verlegt |

Artikel in der

"Thüringischen Allgemeinen" vom 5. März 2010 (Artikel):

"Gunter Demnig verlegt Stolpersteine am 26. Mai in Mühlhausen

Am 26. Mai werden zehn Stolpersteine in der Mühlhäuser Innenstadt verlegt, die an Opfer der Schoah erinnern. Das sagten gestern Linken-Stadtrat Dirk Anhalt und Pfarrer Teja Begrich von der Mühlhäuser Aktionsgruppe.

Mühlhausen. Der Künstler Gunter Demnig wird die "Steine gegen das Vergessen" verlegen. Vorgesehen sind vier für die Familie Abraham am Steinweg 72, zwei für Siegmund und Malli Bachrach am Steinweg 45, zwei für Hertha und Max Scheps in der Johannisstraße 2 sowie einer für Gertrud Heilbrun, Linsenstraße 20, und Sophie Rosenthal, Linsenstraße 26. Sollte es Erinnerungen an diese Personen geben, dann würde sich die Initiativgruppe über Hinweise freuen, sagten Begrich und Anhalt. Dieser ersten Aktion sollen sich weitere anschließen. Ziel ist es, in einigen Jahren aller 59 Opfer aus Mühlhausen zu gedenken. 95 Euro kostet ein Stein, erste Spenden sind bereits eingezahlt worden, weitere aber willkommen, sowohl für den Auftakt am 26. Mai als auch die Zukunft. In Mühlhausen kümmern sich Stadträte der Linken und der Grünen, der christlich-jüdische Arbeitskreis, das evangelische Kirchspiel und der Verein "Miteinander" um die Stolpersteine.

Spendenkonto: Kreiskirchenamt Mühlhausen; Konto 05 52 00 10 40; Sparkasse Unstrut-Hainich; BLZ 820 560 60, Kennwort: Spende Stolpersteine. Kontakt: Teja Begrich, Telefon: (03601) 40 57 15." |

| |

| Januar

2011: Sonderführung durch die

Synagoge am 30. Januar 2011 |

Artikel aus dtoday.de vom 26.

Januar 2011 (Artikel):

"Mit der jüdischen Geschichte beschäftigen. 'Die Mühlhäuser

Synagoge' - Sonderführung am Sonntag

Mühlhausen (red) - Schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, dokumentierte um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen.

Eine Synagoge findet um 1380 schriftliche Erwähnung. Das heute zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 geschändet und nach 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben. Die Bemühungen zur Erhaltung wurden im November 1998 mit der Wiederweihe gekrönt. Synagoge und Gemeindehaus sind für Gottesdienste nutzbar, dienen zurzeit vor allem als Begegnungsstätte mit Ausstellung (inkl. jüdisches Kultgerät) und Bibliothek. Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich, die am 30.01.2011 von der Tourist-Information Mühlhausen angebotene Sonderführung, die eine Führung der Mühlhäuser Synagoge beinhaltet. Treffpunkt ist 14.00 Uhr an der Tourist-Information, Ratsstraße 20. Um eine Voranmeldung zur Führung wird unter der Rufnummer 03601- 40 47 70 gebeten." |

| |

| Mai

2011: Neue Ausstellung über jüdische

Schicksale aus Mühlhausen |

Artikel von Matthias Schenke in der "Thüringer Allgemeinen" vom

13. Mai 2011 (Artikel):

"Jüdische Schicksale aus Mühlhausen dokumentiert

In der Mühlhäuser Synagoge wurde am Donnerstagabend eine Dokumentation zur "Arisierung" in Thüringen eröffnet. Sie wird von Arbeiten begleitet, in der Tilesius- Gymnasiasten konkrete Fälle aus der Stadt belegen.

Mühlhausen. Seit drei Jahren wandert die Ausstellung "Ausgegrenzt. Ausgeplündert. Ausgelöscht." über die "Arisierung" in Thüringen durch den Freistaat. Mühlhausen, wo sie gestern Abend eröffnet wurde, ist aber eine besondere Station: Zum einen, weil sie in einer Synagoge zu sehen ist. Zum anderen, weil die Forschungsarbeiten von Schülern des Tilesius-Gymnasiums rechtzeitig fertig wurden. In den anderen Städten war das nicht der Fall, lobte Dr. Monika Gibas, die Leiterin der Projektgruppe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena..."

Link zum Artikel siehe oben. |

| |

| Juni

2011: Weitere

"Stolpersteine" werden verlegt |

Artikel in dtoday.de vom 14.

Juni 2011 (Artikel):

"Am 21. Juni ab 9.00 Uhr werden sie verlegt. Weitere Stolpersteine für Mühlhausen

Mühlhausen (mdk) - Das Kunstprojekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer Gedenktafeln aus Messing in das Straßenpflaster einfügt werden.

In Mühlhausen wurden im vergangenen Jahr die ersten Stolpersteine verlegt. Neun weitere werden nun folgen. Begonnen wird am Dienstag, 21. Juni, um 9.00 Uhr Hinter der Harwand 13 (Familie Liebert). Dann geht es zur Johannisstraße 2 (Therese Steinhardt), zur Jüdenstr. 13 (Marie Cohn) und gegen 10.30 Uhr wird man in der Kilianistraße 47 (Familie Stern) sein. Dort wird es ein kleines musikalisches Programm und eine Ansprache geben, da Angehörige der Familie Stern anwesend sein werden. Der neunte Stein wird in der Karl-Marx-Str. 48 (Dr. Siegfried Cohn) verlegt. Wer diese Aktion unterstützen möchte ist herzlich willkommen.

'Sie können sich auch finanziell beteiligen. Ein Stolperstein kostet 95 Euro. Jede Spende ist herzlich willkommen! Einzahlungen bitte an das Kreiskirchenamt Mühlhausen; Konto 05 52 00 10 40; Sparkasse UH: BLZ 820 560 60; Kennwort: Spende Stolpersteine', sagte Pfarrer Teja Begrich, der unter der Telefonnummer 03601 405715 zu erreichen

ist." |

| |

| Oktober

2011: Führung auf den Spuren

der jüdischen Geschichte |

Artikel von Michael Fiegle in

der "Thüringer Allgemeinen" vom 19. Oktober 2011: "An

jüdisches Leben in Mühlhausen erinnert. Ihre Führung ließ sie (sc.

Ute Helbing) in der Synagoge beginnen. Das Haus der ehemaligen jüdischen

Gemeinde in der Jüdenstraße und die dazugehörige Hinterhaussynagoge

sind seit ihrer Instandsetzung 1998 der Gedenkort für jüdisches Leben in

Mühlhausen..."

Link

zum Artikel - auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

November

2011: Das Mühlhäuser Rathaus war

keine Synagoge -

für Januar 2012 ist im Rathaus eine Ausstellung zu jüdischem Leben im

Mittelalter geplant |

Artikel von Diana Döll in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 17. November 2011: "Rathaus

von Mühlhausen war keine Synagoge.

Ist es eine oder ist es keine? Die Frage, ob das Rathaus von Mühlhausen

einst eine Synagoge war, bildete die Grundlage mehrfacher öffentlicher

und privater Diskussionen. Simon Paulus von der Universität Braunschweig

lieferte am Dienstabend mit seinem Vortrag eine wissenschaftliche Antwort

auf offene Fragen..."

Link

zum Artikel - auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

| Januar

2012: Könnte die Fakultät für

Judaistik an der Universität Erfurt nach Mühlhausen kommen? |

Artikel von Jürgen Wand in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 13. Januar 2012: "Politiker

wollen Uni-Fakultät nach Mühlhausen holen. Die Fakultät für

Judaistik, die an der Universität Erfurt eingerichtet werden soll, wollen

SPD-Kreisvorsitzender Walter Pilger und der Juso-Kreischef Oleg Shevchenko

nach Mühlhausen holen..."

Link

zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist

kostenpflichtig) |

| |

| Mai

2013: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in der Stadt |

Artikel in der "Thüringer

Allgemeinen" vom Mai 2013: "Bewegende Ehrung für deportierte

jüdische Mühlhäuser Bürger.

Mühlhausen. Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit sowie in

Anwesenheit von Gästen aus Israel und Uruguay wurden am Samstag zwölf

Stolpersteine für deportierte jüdischer Mühhäuser Bürger

verlegt..."

Link

zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist

kostenpflichtig) |

| |

|

November 2015:

SchülerInnen übernehmen Führung in

der Synagoge |

Artikel von Frank Börner in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 6. November 2015: "Schüler wollen künftig

Führungen in der Synagoge übernehmen.

Mühlhausen Mädchen der 'AG offene Synagoge' des evangelischen Schulzentrums

zeigten zur Generalprobe, dass sie das können

Das Schild 'Geschlossen!' hängt an der Tür des Gebäudes in der Jüdenstraße

auf dessen Hinterhof die Synagoge steht. Schüler der 9. bis 11. Klasse des

evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen wollen das ändern und das jüdische

Gotteshaus für Besucher öffnen und eigene Führungen anbieten. Deswegen heißt

ihre Arbeitsgemeinschaft auch 'AG offene Synagoge'. Am gestrigen Donnerstag

zeigten die Schüler erstmals, wie sie sich das vorstellen – zu einer

Generalprobe..."

Link zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist

kostenpflichtig) |

| |

|

Januar 2016:

Rundfunkbeitrag zur jüdischen

Geschichte Mühlhausens und seiner Synagoge |

Artikel von Josefine Janert in

Deutschlandfunk-Kultur vom 3. Januar 2016: "Einstiges jüdisches Leben in

Thüringen - die Synagoge von Mühlhausen..."

Link zum Artikel (eingestellt als pdf-Datei) |

| |

|

August 2016:

Veranstaltungen anlässlich "175

Jahre Synagoge Mühlhausen" |

Artikel von Antje Lauschner in

der "Thüringer Allgemeinen" vom 3. August 2016: "Erinnerung an

Mühlhausens jüdische Geschichte.

Mühlhausen Vor 175 Jahren wurde die Synagoge in der Stadt erstmals

geweiht. Heute wird sie vor allem als Begegnungsstätte genutzt.

Mit Vorträgen, Führungen und Konzerten erinnert die Stadt Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis)

in dieser Woche an die Weihe ihrer Synagoge vor 175 Jahren. Zu den

Veranstaltungen vom morgigen Donnerstag an bis Sonntag werden Vertreter der

Jüdischen Landesgemeinde und der Thüringer Landesregierung sowie Gäste aus

Israel und Nachkommen früherer jüdischer Bürger aus Mühlhausen erwartet..."

Link zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist

kostenpflichtig)

Weiterer Artikel hierzu in "Die Welt" vom 2. August 2016: "Thüringen.

Mühlhäuser Synagoge vor 175 Jahren geweiht. Mühlhausen erinnert an Weihe der

Synagoge vor 175 Jahren.

Mühlhausen (dpa/th) - Mit Vorträgen, Führungen und Konzerten erinnert

Mühlhausen in dieser Woche an die Weihe der Synagoge vor 175 Jahren. Zu den

Veranstaltungen von Donnerstag bis Sonntag werden Vertreter der Jüdischen

Landesgemeinde, der Landesregierung, Gäste aus Israel und Nachkommen

früherer jüdischer Bürger aus Mühlhausen erwartet..."

Link zum Artikel |

| |

| September

2016: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" - auch für Opfer der "Euthanasie"-Aktion |

Artikel in der "Thüringer

Allgemeinen" vom 7. September 2016: "Weitere zwölf Stolpersteine.

Erstmals soll Opfern von Euthanasie und Widerstand gedacht werden

Mühlhausen. 41 Stolpersteine wurde seit 2010 in Mühlhausen verlegt. Nächste Woche sollen weitere zwölf an zehn verschiedenen Orten hinzukommen.

Erstmals soll mit den Stolpersteinen auch an Widerstandskämpfer wie Walter Schunk und an drei Euthanasie-Opfer erinnert werden.

'Euthanasie gehört zu den dunkelsten Kapiteln der 100-jährigen Geschichte der Nervenheilanstalt Pfafferode, des jetzigen Ökumenischen

Hainich-Klinikums', sagt Teja Begrich. Der Pfarrer der evangelischen Gemeinden Divi Blasii-St. Marien sowie St.Nicolai trägt maßgeblich das Projekt Stolpersteine in der Stadt..."

Anmerkung: für jüdische Opfer wurden im September

"Stolpersteine" verlegt: Bei der Marienkirche 17: Helene Riesmann (1868), deportiert nach Theresienstadt, ermordet 16. Februar 1943;

An der Burg 23: Adolf Weil (1869), deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet 12. April 1944. Sofie Weil (1882), deportiert 1942 nach Theresienstadt, befreit;

Kilianistraße 9: Therese Stein (1870), ermordet in Theresienstadt 1942; Kiliansgraben 20: Rosa Döge (1881), ermordet in Auschwitz.

Link

zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist

kostenpflichtig) |

| |

|

April 2024:

Die "Stolpersteine" werden

gereinigt |

Artikel in "nordthueringen.de"

vom 18. April 2024: "Stolpersteine in Heiligenstadt - Putzen für die

Erinnerung.

Zwölf junge Menschen werden diesen Sonntag in Heiligenstadt Stolpersteine

putzen. Die quadratischen im Boden eingelassenen Messingtafeln sollen an die

Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die in Heilbad Heiligenstadt lebten

und wirkten...

'Die evangelische Junge Gemeinde im Eichsfeld macht bei der 72-Aktion der

kath. Kirche mit und hat auch Freunde motivieren können', erzählt

Gemeindepädagogin Alexandra Kunze. Das Anliegen der Jugendlichen ist es,

etwas zu tun, das man als Zeichen der Erinnerungskultur erkennt und sich

gegen antisemitische und rechtsextreme Ansichten positioniert. 'Dafür haben

sie extra ein T-Shirt entworfen', freut sich Alexandra Kunze. Am

Sonntagvormittag trifft man die Aktiven dann in Kleingruppen in

Heiligenstadt. Mit ihren einheitlichen Shirts werden sie gut zu erkennen

sein. In der Mittagspause gibt es für alle ein gemeinsames Pizza-Essen.

Dabei sein wird dann auch Hans Ulrich Fiebelkorn, der Vorsitzende des

Gemeindekirchenrates. Er erzählt die Geschichten der Menschen, für die diese

Steine gesetzt wurden. Stolpersteine, die ab Sonntag in Heiligenstadt frisch

geputzt sind und damit wieder ein bisschen auffälliger an die Opfer und die

Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Hintergrund der 72-Stunden-Aktion des

BDJK: 72 Stunden lang engagieren sich junge Menschen für Andere. Die

Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind

lebensweltorientiert und geben dem Glauben 'Hand und Fuß'.

https://www.bdkj.de/aktionen/72-stunden-aktion."

Link

zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur (kleine Auswahl):

| Germania Judaica II,2 S. 550-553; III,2 S.

885-893.

|

| Carsten Liesenberg: Zur Geschichte der Juden in

Mühlhausen und Nordthüringen und die Mühlhäuser Synagoge. Mühlhäuser

Beiträge. Sonderheft 11. 1998.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Muehlhausen Saxony. The

first definite evidence of a Jewish presence in Muehlhausen dates from 1278. The

community, which had a synagogue in 1380 and a cemetery in 1407, suffered from

intermittent persecution, including the Black Death disturbances of 1348-49. The

Jews were finally expelled in 1561.

In 1643, Jewish settlement war renewed. The medieval cemetery was in use up to

1860 and then replaced by a new one. A synagogue was built in the 1840s. Toward

the end of the 19th century, the Jews played an important role in the local

textile industry, constituting at times as much as 30 % of the textile

manufacturers. From as early as 1848, up to 1926, Jews were elected to the city

council. Between 1880 and 1925, the Jewish population of Muehlhausen was about

190. In 1933, when the Nazis came to power, it was 170. Emigration began against

a background of boycotts, attacks, and a show trial on charges of so-calles

racial defilement (Rassenschande). By January 1938, the community

numbered 110. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue and

the cemetery were wrecked while businesses and homes were looted and destroyed.

The community's teacher was shot and two elderly women were beaten up on the

street, dying shorty afterwards either from their injuries of by suicide. Some

20-30 Jews were arrested and taken to the Buchenwald concentration camp. In

1942, 34 of the remaining Jews were deported to the east. In October, only 19

Jews were left in the city, most of them probably protexted by marriage to

non-Jew. In all, at least 59 Jews from Muehlhausen perished under Nazi rule,

including several who sought refuge in other cities of neighboring countries.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|