|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht "Synagogen im Kreis Marburg-Biedenkopf"

Breidenbach (Kreis

Marburg-Biedenkopf)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Breidenbach

bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die

Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück, wobei auf Grund der lange geringen Zahl

der jüdischen Familien am Ort erst 1826 eine selbständige jüdische

Religionsgemeinde gegründet werden konnte. Bereits am Ende des 16.

Jahrhunderts lebten jedoch Juden am Ort. Sie verdienten ihren

Lebensunterhalt zunächst überwiegend durch Geldverleih und durch Handel mit

Fellen und Häuten. Enge Beziehungen gab es zu den in Gladenbach

und Laasphe lebenden Juden.

Im 18. Jahrhundert stieg die Zahl der jüdischen Familien langsam an. 1728

waren sechs jüdische Haushaltungen am Ort (zwei Ehepaare mit je vier Kindern,

ein Ehepaar mit zwei Kindern, ein Witwer mit fünf Kinder, ein Witwer mit zwei

Kindern und eine Witwe mit zwei Kindern). 1779 werden folgende jüdische

Männer genannt: Aaron Löw, Joseph Gumbel, Salmo Gumbel, Joseph Moses, Aaron

Salmo, Löw Hirsch sowie Ascher Moses.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1800 35 jüdische Einwohner (11 % der Gesamteinwohnerschaft), 1810

39, 1831 73, 1858 104 (14 % von insgesamt 743 Einwohnern), 1871 88.

Bei der Wahl fester Familiennamen wählten die Familien 1808 die

folgenden Namen: Löwenstein, Sonnenborn, Stern (zweimal), Berg, Sundheim,

Edinger und Buchholz. Nach Bildung einer selbständigen jüdischen Gemeinde 1826

war Isaak Löwenstein der erste Vorsteher. 1831 waren acht Häuser im Ort von jüdischen

Familien bewohnt. 1834 hießen die wahlberechtigten Juden Daniel Herzberg, Bär

Stern, Feibel Sonneborn, Jonas Sundheim (Vorsteher), Isaak Löwenstein

(Vorsteher), Isaak Stern, Moses Sonneborn, Joseph Sonneborn (Rechner), Salomon

Sundheim, Hirsch Gerson. 1835 lebten die jüdischen Familien überwiegend vom

Viehhandel mit Rindvieh und kleinem Vieh sowie als Metzger ohne ständigen

Laden, doch gab es auch mehrere Spezereikrämer, einen Mehlhändler und Brotverkäufer,

mehrere Baumwollzeughändler sowie einen Schuhmacher.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule,

ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der

zugleich als Vorbeter und Schochet fungierte (vgl. Ausschreibungstexte der

Stelle unten). Unter den Lehrern sind bekannt: Salomon Levi (um 1825), David

Stern (um 1839), Isaak Wechsler (1850-1853), danach für teilweise nur kurze

Zeit Abraham Marx, Ferdinand Salomon, Lehrer Nußbaum, Benjamin Heidingsfelder,

Levison. Die Gemeinde gehörte bis 1872 zum Rabbinatsbezirk Gießen, danach zum

Rabbinatsbezirk Oberhessen mit Sitz in Marburg.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Theodor Stern (geb.

17.11.1887 in Breidenbach, gef. 26.9.1914). Außerdem ist gefallen: Max Stern

(geb. 18.2.1894 in Breidenbach, vor 1914 in Gießen wohnhaft, gef. 18.10.1915).

Um 1924, als noch 12 Gemeindeglieder gezählt wurden (1,1 % von insgesamt

etwa 1.100 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Heinemann (Heymann) Stern

und Leopold Roth. 1927 gab es noch zwei jüdische Händler am Ort, neben dem

genannten Leopold Roth noch Max Gunsenhäuser.

Nach 1933 lebten zunächst weiterhin die Familien Stern, Gunsenhäuser

und Roth in Breidenbach. Das damals letzte am Ort geborene jüdische Kind war

Sonja Roth (geb. 1. Juli 1933). In den folgenden Jahren waren auch

die Breidenbacher jüdischen Familien

von den Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien betroffen. Als erste verließ Guste Roth 1933 Breidenbach und

emigrierte über Luxemburg in die USA. Beim Novemberpogrom 1938 wurden Max

Gunsenhäuser und Hermann Roth verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt.

Erst vier Wochen später wurden sie wieder freigelassen. Im Februar 1938

verließen die Familien Breidenbach und emigrierten in die USA. Am Ort

blieb nur die in "Mischehe" lebende Hermine Schauß zurück, die

jedoch 1942 nach Auschwitz deportiert und dort 1943 ermordet wurde.

Von den in Breidenbach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hedwig E. Beifus geb.

Stern (1888), Bertha Grüneberg geb. Stern (1887), Lily Grünewald geb. Stern

(1899), Leo Herzberg (1890), Martha Katz geb. Stern (1891), Hermine Schauß geb.

Herzberg (1886), Sara Schuster geb. Wallach (1875), Isidor Sonneborn (1880),

Herz Stern (1858), Julius Stern (1890), Jenny Vogel geb. Sonneborn (1881).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1893

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:

"Die Lehrerstelle der Religionsgemeinde zu Breidenbach,

Regierungsbezirk Wiesbaden, steht seit einigen Wochen offen, mit einem

jährlichen Gehalt von 200 bis 230 Thaler, freier Wohnung, Heizung und

Reinigung; bei Vertragsabschluss werden sämtliche Reisekosten vergütet.

Bewerber wollen sich gefälligst wenden an den Vorstand: Joseph Stern".

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:

"Die Lehrerstelle der Religionsgemeinde zu Breidenbach,

Regierungsbezirk Wiesbaden, steht seit einigen Wochen offen, mit einem

jährlichen Gehalt von 200 bis 230 Thaler, freier Wohnung, Heizung und

Reinigung; bei Vertragsabschluss werden sämtliche Reisekosten vergütet.

Bewerber wollen sich gefälligst wenden an den Vorstand: Joseph Stern". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1871:

"Die hiesige Gemeinde wünscht ihre erledigte Lehrer- und

Kantorstelle wieder zu besetzen. Fixer Gehalt neben freier Wohnung und

Heizung 200 bis 220 Thaler. Lusttragende Bewerber beliebten sich

baldmöglichst unter Einsendung ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten

Vorstand zu melden. Breidenbach, Regierungsbezirk Wiesbaden. J. Stern." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1871:

"Die hiesige Gemeinde wünscht ihre erledigte Lehrer- und

Kantorstelle wieder zu besetzen. Fixer Gehalt neben freier Wohnung und

Heizung 200 bis 220 Thaler. Lusttragende Bewerber beliebten sich

baldmöglichst unter Einsendung ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten

Vorstand zu melden. Breidenbach, Regierungsbezirk Wiesbaden. J. Stern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1871:

"Bekanntmachung. In der Gemeinde Breidenbach

(Regierungs-Bezirk Wiesbaden) ist die Stelle eines Lehrers und Kantors

vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Indem ich bemerke, dass mit

dieser Stelle ein jährlicher Gehalt von 200 bis 220 Thalern, freier

Wohnung nebst freiem Brennholz und auch Nebenverdiensten verbunden ist,

werden konkurrenzfähige Bewerber aufgefordert, ihre Gesuche und Anschluss

der erforderlichen Zeugnisse alsbald bei mir einzureichen bei

Vertragsabschluss werden Reisekosten vergütet. Breidenbach

(Regierungsbezirk Wiesbaden), den 12. November 1871. Der Vorstand.

Joseph Stern." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1871:

"Bekanntmachung. In der Gemeinde Breidenbach

(Regierungs-Bezirk Wiesbaden) ist die Stelle eines Lehrers und Kantors

vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Indem ich bemerke, dass mit

dieser Stelle ein jährlicher Gehalt von 200 bis 220 Thalern, freier

Wohnung nebst freiem Brennholz und auch Nebenverdiensten verbunden ist,

werden konkurrenzfähige Bewerber aufgefordert, ihre Gesuche und Anschluss

der erforderlichen Zeugnisse alsbald bei mir einzureichen bei

Vertragsabschluss werden Reisekosten vergütet. Breidenbach

(Regierungsbezirk Wiesbaden), den 12. November 1871. Der Vorstand.

Joseph Stern." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:

"In der israelitischen Gemeinde Breidenbach bei Biedenkopf ist die

mit einem Fixum von 700 Mark, freier Wohnung und Feuerung dotierte Stelle

eines Kantors und Religionslehrers von Mitte August ab zu besetzen.

Unverheiratete Bewerber wollen baldmöglichst ihre Zeugnisse dem

Unterzeichneten einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:

"In der israelitischen Gemeinde Breidenbach bei Biedenkopf ist die

mit einem Fixum von 700 Mark, freier Wohnung und Feuerung dotierte Stelle

eines Kantors und Religionslehrers von Mitte August ab zu besetzen.

Unverheiratete Bewerber wollen baldmöglichst ihre Zeugnisse dem

Unterzeichneten einsenden.

Marburg, 1. Juli 1884. Der Provinzial-Rabbiner. Dr. Munk." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1891:

"Die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem Gehalt von

Mark 750, bei freier Wohnung mit Garten und freiem Holz, ist zu besetzen.

Reflektierende belieben sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse an den

Unterzeichneten zu wenden. Breidenbach bei Biedenkopf, 1. März 1891. Der

Vorstand: F. Sonneborn I." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1891:

"Die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem Gehalt von

Mark 750, bei freier Wohnung mit Garten und freiem Holz, ist zu besetzen.

Reflektierende belieben sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse an den

Unterzeichneten zu wenden. Breidenbach bei Biedenkopf, 1. März 1891. Der

Vorstand: F. Sonneborn I." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893:

"Die hiesige Religionslehrer- und Vorbeter-Stelle ist vakant. Das

Gehalt beträgt 750 Mark bei freier Wohnung und Heizung nebst

Nebenverdiensten. Unser bisheriger Lehrer S. Sulzbacher ist gerne

bereit, nähere Auskunft zu erteilen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893:

"Die hiesige Religionslehrer- und Vorbeter-Stelle ist vakant. Das

Gehalt beträgt 750 Mark bei freier Wohnung und Heizung nebst

Nebenverdiensten. Unser bisheriger Lehrer S. Sulzbacher ist gerne

bereit, nähere Auskunft zu erteilen.

Breidenbach (Kreis Biedenkopf.). Der Vorstand: L. Stern." |

| |

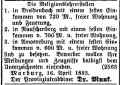

Anzeige in

der Zeitschrift „Der Israelit“ vom 20. April 1893: „Die

Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen

von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem

festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg

mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu

besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem

Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner

Dr. Munk.“ Anzeige in

der Zeitschrift „Der Israelit“ vom 20. April 1893: „Die

Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen

von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem

festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg

mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu

besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem

Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner

Dr. Munk.“ |

| |

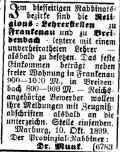

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1899:

"Im diesseitigen Rabbinatsbezirke sind die Religions-Lehrerstellen

zu Frankenau und zu Breidenbach - letztere mit einem

unverheirateten Lehrer - alsbald zu besetzen. Das feste Einkommen beträgt

neben freier Wohnung in Frankenau 900-1000 Mark, in Breidenbach 800-900

Mark. - Reichsangehörige Bewerber wollen ihre Meldungen mit

Zeugnisabschriften alsbald an die unterzeichnete Stelle einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1899:

"Im diesseitigen Rabbinatsbezirke sind die Religions-Lehrerstellen

zu Frankenau und zu Breidenbach - letztere mit einem

unverheirateten Lehrer - alsbald zu besetzen. Das feste Einkommen beträgt

neben freier Wohnung in Frankenau 900-1000 Mark, in Breidenbach 800-900

Mark. - Reichsangehörige Bewerber wollen ihre Meldungen mit

Zeugnisabschriften alsbald an die unterzeichnete Stelle einsenden.

Marburg, 10. Oktober 1899. Der Provinzial-Rabbiner: Dr. Munk." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Antijüdische Ausschreitungen im Revolutionsjahr 1848

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1848:

"Kassel, 2. Mai (1848). Die Exzesse gegen Personen und

Eigentum in den Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und

Juden, nehmen auf eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar,

Melsungen, Rothenburg und

Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren

geretteten Habseligkeiten hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine

Anzahl der Exzedenten gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal

Zeit, gegen diese Übertäter, deren Absicht lediglich auf Plünderung und

Raub gerichtet ist, energisch einzuschreiten und die Gesetze wieder zu

Ansehen zu bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in

Haft zu nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme

hat deren schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenburg ein

Advokat und ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbsbetriebe durch die

Juden beengt fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und

Nachsicht wäre hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1848:

"Kassel, 2. Mai (1848). Die Exzesse gegen Personen und

Eigentum in den Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und

Juden, nehmen auf eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar,

Melsungen, Rothenburg und

Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren

geretteten Habseligkeiten hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine

Anzahl der Exzedenten gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal

Zeit, gegen diese Übertäter, deren Absicht lediglich auf Plünderung und

Raub gerichtet ist, energisch einzuschreiten und die Gesetze wieder zu

Ansehen zu bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in

Haft zu nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme

hat deren schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenburg ein

Advokat und ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbsbetriebe durch die

Juden beengt fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und

Nachsicht wäre hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." |

Berichte zu einzelnen Personen / Familien aus der Gemeinde

Über die Geschichte von Angehörigen der Familien

Sonneborn und Stern (Quelle: Arnsberg S. 91-92; noch gründlicher

recherchiert durch Runzheimer Bd. I S. 67-68, von hier wird das Nachstehende

großenteils zitiert)

Gegen Ende der 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts

wanderte Henry Sonneborn, ein Sohn des

Breidenbacher Moses Sonneborn nach Baltimore/Maryland aus. Er gründete

dort in den 70er-Jahren eine Fabrik für Herrenmoden, die später bis zu

4.000 Arbeiter beschäftigte und zu den größten im Lande zählte. Der

Staat Maryland hatte nicht nur 'Wachset in Vielfalt' auf sein

Wappen geschrieben, er war auch einer der ersten, die diese Vielfalt auf

die Religionen bezog und volle Freiheit gewährte.

Josef und Leo Stern, Söhne von Jakob Stern und Reichel geb.

Baumeister , ließen sich Anfang der 80er-Jahre in Köln nieder. Sie

begründeten die 'Rheinische Vaseline, Öl- und Fettfabrik Gebr. Stern',

die, nachdem Isaak (Jacques) Sonneborn (ein Sohn von Levi

Sonneborn, s.u., der in Biedenkopf die Realschule besucht hatte), dem

Unternehmen beigetreten war, in die Handelsgesellschaft 'Ölwerke Stern -

Sonneborn AG', kurz OSSAG, umgewandelt wurde und Zweigstellen in Hamburg,

London, Paris und Genua errichtete. 1925 wurde die Gesellschaft an die

Shell-Gruppe verkauft.

Levi Sonneborn, 1864 Prokurist in der

Viehhandelsfirma seines Vaters Joseph Sonneborn, hatte viele Kinder, von

denen die meisten Deutschland verließen. Das führte, obwohl Levi mit

seiner Familie 1891 nach Marburg gezogen war - zu einem ständigen Kontakt

zwischen Breidenbach und Übersee, zumal die zweite Tochter Nanni in

Breidenbach selbst verheiratet war (sie starb schon mit 28 Jahren).

Die älteste Tochter Hilda heiratete nach Zwingenberg und die

Tochter Auguste ging nach Baltimore, wo sie den Witwer Henry

Sonneborn heiratete. Die jüngste Tochter Bertha (geb. 1870)

heiratete in die Schweiz. Sie kam 1908 nach Marburg, emigrierte 1933 in

die Schweiz und ging von dort in die USA.

Der bereits oben genannte Sohn Levis Isaak Sonneborn (geb. 1863),

der die Realschule in Biedenkopf besucht hatte, trat in die Rheinische

Vaseline- und Fettfabrik ein und ging später ebenfalls in die USA. Der

Sohn Siegmund Sonneborn (1872-1940) folgte 1889 seiner Schwester

Auguste nach Baltimore, nachdem er die Realschule in Marburg besucht und

eine Lehre bei einem Großhändler in Weilburg absolviert hatte. Er trat

zunächst in das Herrenausstattungsgeschäft seines Schwagers in Baltimore

ein. Der Sohn Dr. Ferdinand Sonneborn (1874-1953) erhielt seine

Ausbildung bei der OSSAG, studierte Chemie und ging ebenfalls nach

Baltimore. Dort gründete er zusammen mit seinem Bruder Siegmund 1903 die

Firma L.(=Levi) Sonneborn Söhne AG, die sich mit der Herstellung von

Petroleumprodukten befasste. Die Firma betreibt mehrere Raffinieren und

Zweigstellen in USA und Kanada und nimmt heute eine führende Position

ein. Der Sohn Joseph Sonneborn (1877-1907) besuchte die Realschule

in Biedenkopf und stierte Literatur und Sprachen. Er starb in jungen

Jahren an den Spätfolgen eines Unfalls. Der jüngste Sohn Samuel

Sonneborn (1881-1968) ging nach der Schule nach Basel, Paris und Oslo

und erlernt in verschiedenen Betrieben die Seifenherstellung. In Marburg

gründete er eine Fabrik für Seifen und chemische Spezialitäten. 1933

verließ er mit Frau Rösel und seinen Kindern Kurt (geb. 1918) und Lotte

geb. 1921) Deutschland und richtete in Luxemburg eine weitere Fabrik für

Seifen und Seifenprodukte ein. Das Betriebsvermögen wurde aus Deutschland

transferiert, der sonstige Besitz in Marburg verkauft. Wenige Tage vor

Ausbruch des zweiten Weltkrieges fuhr er nach England und reiste von dort

1942 in die USA. |

Link zu www.sonneborn.com

Link zu www.sonneborn.com |

| Stammbaum

der Familie Sonneborn - Breidenbach - Seite von Norbert Nossek. |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betsaal in einem der jüdischen Häuser

vorhanden. 1770 war "die Judenschul" in dem aus zwei Stockwerken

bestehenden Wohnhaus des Löw Aron. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in einer früheren Brauerei

eine Synagoge eingerichtet. Noch vor 1837 (möglicherweise bereits 1828

oder erst zwischen 1831 und 1838) wurde ein Synagogenneubau

erstellt. Wie lange nach dem Rückgang der Zahl der jüdischen Einwohner im

20. Jahrhundert in dem Gebäude Gottesdienste abgehalten werden konnten, ist

nicht bekannt. Nach Angaben bei Arnsberg s. Lit. Bilder S. 30 fanden bis 1938

Gottesdienste statt, vermutlich jedoch nur an den Feiertagen.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Synagogengebäude nicht zerstört, da

es inzwischen der bürgerlichen Gemeinde gehörte. Das Gebäude blieb auch nach

1945 erhalten, wurde als Wohnhaus genutzt, jedoch 1969 zur Erweiterung

der Bundesstraße abgebrochen. Anstelle der Synagoge wurde ein Wohnhaus

(mit Apotheke im Erdgeschoss) erbaut (Perf-Apotheke,

Hauptstraße 47-49).

Adresse/Standort der Synagoge: Hauptstrasse

49

Fotos

(Quelle: abgebildet in Arnsberg s. Lit. S. 30; Altaras

1988 S. 102; Runzheimer I S. 64, dort mit Quelle: Archiv des Hinterländer

Geschichtsvereins).

Das Synagogengebäude

(in

den 1960er-Jahren) |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 90-92. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 30. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 102. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 84. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirk Gießen und Kassel. 1995 S. 146. |

|  Jürgen

Runzheimer: Abgemeldet zur Auswanderung. Die Geschichte der Juden im

ehemaligen Landkreis Biedenkopf. Bd. 1 Biedenkopf 1992. Bd. II 1999

(Beiträge zur Geschichte des Hinterlandes Bd. III und Bd. VII.

Hinterländer Geschichtsverein e.V.). Jürgen

Runzheimer: Abgemeldet zur Auswanderung. Die Geschichte der Juden im

ehemaligen Landkreis Biedenkopf. Bd. 1 Biedenkopf 1992. Bd. II 1999

(Beiträge zur Geschichte des Hinterlandes Bd. III und Bd. VII.

Hinterländer Geschichtsverein e.V.).

|

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|