|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Übersicht: "Jüdische

Friedhöfe in der Region"

Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Hessen"

Zur Übersicht "Jüdische

Friedhöfe im Stadtkreis Wiesbaden"

Wiesbaden (Landeshauptstadt

von Hessen)

Jüdische Friedhöfe

Bitte besuchen Sie auch die Website zum alten

jüdischen Friedhof:

https://juedische-geschichte-wiesbaden.de/

Übersicht:

Zur Geschichte der Friedhöfe

Der alte jüdische Friedhof (1747-1890)

Die Toten der jüdischen Gemeinde

Wiesbadens wurden bis 1747 auf dem alten Friedhof in Wehen

beigesetzt. In diesem Jahr konnte ein eigener Friedhof in Wiesbaden "Auf

dem Kuhberg" (heute: "Schöne Aussicht") angelegt

werden. Dieser alte jüdische Friedhof wurde 1779 und 1850 erweitert und bis 1890 belegt; die letzte

Beisetzung in einem Familiengrab erfolgte 1929. Die Friedhofsfläche umfasst

46,93 ar. Es sind nach der 1987 erstellten Dokumentation der "Kommission

für die Geschichte der Juden in Hessen" (siehe unten) 583 Grabsteine aus

der Belegzeit von 1750 bis 1924 vorhanden. Viele der früher schlichten

Grabsteine aus Sandstein sind inzwischen verwittert, zerbrochen, oft

unleserlich. Die neueren Steine des 19. Jahrhunderts sind besser erhalten,

etliche allerdings (gewaltsam?) umgestürzt. Heute wird der Friedhof gepflegt;

die Steine werden nach und nach wieder aufgerichtet.

Während der Zeit des Bestehens des alten jüdischen Friedhofes bestand ein

Friedhofsverband mit den umliegenden Gemeinden Biebrich,

Bierstadt und Schierstein.

Als der alte Friedhof geschlossen wurde, wurde der Friedhofsverband aufgelöst.

Die jüdischen Gemeinden Biebrich, Bierstadt und Schierstein legten damals ihre

eigenen Friedhöfe an.

Hinweis auf eine Dokumentation des alten Friedhofes

| Hinweis: Nach dem Verzeichnis der

durch die "Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen"

bearbeiteten hessischen Friedhöfe ergibt sich für den alten

Friedhof in Wiesbaden die Zahl von 583

vorhandenen Grabsteinen aus der festgestellten Belegzeit

von 1750 bis 1924. Siehe landesgeschichtliches

Informationssystem Hessen - Kommission für die Geschichte der Juden in

Hessen und Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde in Marburg:

https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/30/sn/jfh?q=Wiesbaden |

Aus der Geschichte des alten jüdischen Friedhofes

Diskussion in der Gemeinde um die Art der Beisetzung

eines Selbstmörders (1853)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 31. Januar 1853: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 31. Januar 1853:

Der Artikel ist noch nicht abgeschrieben; zum Lesen bitte

Textabbildungen anklicken |

|

|

Der alte Friedhof wird geschlossen, ein neuer angelegt

(1890)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. August

1890: "Wiesbaden, 10. August (1890). Der auf der 'schönen

Aussicht' gelegene Friedhof der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde,

welcher seit etwa hundertundfünfzig Jahren - vorher begrub die Gemeinde

ihre Toten auf dem israelitischen Friedhofe in Wehen - im Gebrauch ist,

wird, der Anordnung des Ministeriums gemäß, am Ende dieses Jahres

geschlossen werden. Denn da in Folge der Erweiterung, welche die so

mächtig emporblühende Stadt Wiesbaden auch nach dieser Seite hin

genommen, der Friedhof längst von Villen und Landhäusern umgeben ist, so

war es leicht vorauszusehen, dass die höchste Behörde dem Drängen der

angrenzenden Bewohner nach Verlegung des Friedhofes Folge geben würde.

Lange Zeit beschäftigte die Frage wegen Akquirierung eines Terrains zur

Anlegung eines neuen Friedhofs die Vertreter der Gemeinde aufs Ernsteste.

Nach manchen missglückten Versuchen fand dieselbe in allseitig

befriedigender Weise ihre Lösung. Denn die Liberalität der städtischen

Behörden gewährte der Gemeinde für diesen Zweck ein an den

Kommunalfriedhof grenzendes Stück Land, das einige Morgen groß, dem

Bedürfnisse der Gemeinde auf lange hinaus entsprechen dürfte. Wenn auch

die Kommunalbehörden, die an dem Grundsatze festhalten, kein städtisches

Eigentum zu veräußern, sich das ideelle Besitzrecht vorbehalten, so ist

doch die Unantastbarkeit der Gräber vertragsmäßig für alle Zeit

gesichert. - Eine Kalamität ist aus diesem Wechsel des Friedhofs für

einige benachbarte Gemeinden, die bisher mit der hiesigen einen Friedhofsverband

bildeten, erwachsen, da unter den veränderten Verhältnissen diese

Gemeinschaft nicht länger erhalten werden konnte. So sind denn diese

Gemeinden zur Anlegung eigener Friedhöfe genötigt. Zwei dieser Gemeinden

(Biebrich und Schierstein)

haben sich hierbei gleichfalls eines freundlichen Entgegenkommens seitens

der lokalen Behörden, die ihnen das erforderliche Terrain kostenlos

gewährten, zu erfreuen gehabt, während die dritte Gemeinde (Bierstadt)

ein Stück Land zur Anlegung eines Friedhofs ankaufen

musste." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. August

1890: "Wiesbaden, 10. August (1890). Der auf der 'schönen

Aussicht' gelegene Friedhof der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde,

welcher seit etwa hundertundfünfzig Jahren - vorher begrub die Gemeinde

ihre Toten auf dem israelitischen Friedhofe in Wehen - im Gebrauch ist,

wird, der Anordnung des Ministeriums gemäß, am Ende dieses Jahres

geschlossen werden. Denn da in Folge der Erweiterung, welche die so

mächtig emporblühende Stadt Wiesbaden auch nach dieser Seite hin

genommen, der Friedhof längst von Villen und Landhäusern umgeben ist, so

war es leicht vorauszusehen, dass die höchste Behörde dem Drängen der

angrenzenden Bewohner nach Verlegung des Friedhofes Folge geben würde.

Lange Zeit beschäftigte die Frage wegen Akquirierung eines Terrains zur

Anlegung eines neuen Friedhofs die Vertreter der Gemeinde aufs Ernsteste.

Nach manchen missglückten Versuchen fand dieselbe in allseitig

befriedigender Weise ihre Lösung. Denn die Liberalität der städtischen

Behörden gewährte der Gemeinde für diesen Zweck ein an den

Kommunalfriedhof grenzendes Stück Land, das einige Morgen groß, dem

Bedürfnisse der Gemeinde auf lange hinaus entsprechen dürfte. Wenn auch

die Kommunalbehörden, die an dem Grundsatze festhalten, kein städtisches

Eigentum zu veräußern, sich das ideelle Besitzrecht vorbehalten, so ist

doch die Unantastbarkeit der Gräber vertragsmäßig für alle Zeit

gesichert. - Eine Kalamität ist aus diesem Wechsel des Friedhofs für

einige benachbarte Gemeinden, die bisher mit der hiesigen einen Friedhofsverband

bildeten, erwachsen, da unter den veränderten Verhältnissen diese

Gemeinschaft nicht länger erhalten werden konnte. So sind denn diese

Gemeinden zur Anlegung eigener Friedhöfe genötigt. Zwei dieser Gemeinden

(Biebrich und Schierstein)

haben sich hierbei gleichfalls eines freundlichen Entgegenkommens seitens

der lokalen Behörden, die ihnen das erforderliche Terrain kostenlos

gewährten, zu erfreuen gehabt, während die dritte Gemeinde (Bierstadt)

ein Stück Land zur Anlegung eines Friedhofs ankaufen

musste." |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. September 1890: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. September 1890:

Ein weitgehend identischer Artikel erschien in der Zeitschrift

"Der Israelit" |

Der orthodoxe Friedhof (1877-1942)

Die orthodoxe, "Alt-Israelitische

Kultusgemeinde" hatte, nachdem durch den Austritt ihrer Mitglieder aus der

Israelitischen Kultusgemeinde eine Benutzung des Friedhofes der Kultusgemeinde

nicht mehr möglich war, gleichfalls einen Friedhof. Er konnte 1877

angelegt und - verbunden mit der Beisetzung von Amalie Hirsch - am im November

1877 durch Rabbiner Dr. Cahn eingeweiht werden. Dieser Friedhof enthält 372 Gräber

(Dokumentation um 1970) und umfasst eine

Fläche von 26,94 ar. Unter den Beigesetzten sind auch zwei junge Töchter

des Rabbiners Dr. Cahn sowie seiner Frau Sara geb. Dukas (1851-1919; stammte wie

er aus Sulzburg). 1936 wurde unter großer Anteilnahme auch Rabbiner Dr.

Leo Kahn auf dem Friedhof beigesetzt. Die letzten Toten wurden 1942 hier

beerdigt.

Insgesamt sind etwa 300 Grabsteine vorhanden, viele waren für Kurgäste, die

nur vorübergehend in Wiesbaden weilten. Einer der berühmtesten Kurgäste war Wolf

Vishniac (Wischnjak), der Großvater von Roman Vishniac (1897-1990, vgl. Wikipedia-Artikel

"Roman Vishniac"), der seinen Sohn Wolf V. Vishniac (1922-1973,

vgl. Wikipedia-Artikel

Wolf V. Vishniac") wiederum nach dem Großvater benannte.

Aus der Geschichte

des orthodoxen Friedhofes

Nach dem Austritt aus der jüdischen Gemeinde sind die

orthodox Gesinnten auf der Suche nach einem Grundstück für einen eigenen

Friedhof (1876)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Oktober 1876: "Wiesbaden, 12. Oktober

(1876). Dem 'Frankfurter Journal' wird von hier geschrieben: Das Gesetz

über den Austritt aus einer Judengemeinde wird auch hier seine Wirkung

äußern, indem die sogenannte 'Israelitische Religionsgesellschaft', aus

Orthodoxen bestehend, in der nächsten Zeit ihren Austritt in Masse

erklären wird, indem sie sich darüber vergewissert hat, dass, solange

sie nicht in den Besitz eines neuen jüdischen (konfessionellen)

Friedhofes gekommen, ihre Toten auf dem seitherigen jüdischen Friedhofe

beerdigt werden müssen. Ein beim hiesigen Gemeinderat eingereichtes

Gesuch um käufliche Abtretung eines geeigneten Platzes zur Einrichtung

eines Friedhofes war mit dem Hinweis darauf angewiesen worden, dass es

keinem Anstande unterliege, die verstorbenen Orthodoxen auf dem

allgemeinen städtischen Friedhofe zu bestatten; da dies aber gegen die

jüdische Lehre verstößt, so verbleibt es vorerst bei der ferneren

Benutzung des alten jüdischen Friedhofs, und bei der zu erwartenden

Opposition des Vorstandes der Synagogengemeinde würde polizeilicher Zwang

eintreten müssen. In diesem Sinne ist nämlich eine Deputation der

hiesigen orthodoxen Israeliten von dem zur außerordentlichen

evangelischen Landessynode jüngst hier verweilenden Direktor im

Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu Berlin, Dr. Förster,

beschieden worden, und danach sind, wie wir hören, auch die hiesigen

Lokalbehörden bereit, gegebenen Falles zu verfahren, sofern es feststeht,

dass es wirklich jüdisches Gesetz ist, Juden nur auf besonderen

Friedhöfen zu begraben; hierüber sind ernstliche Erhebungen im Gange.'

(Dass dies wirklich Gesetz ist, steht außer Zweifeln; wir werden diese

Frage nächstens ausführlich besprechen. Die Redaktion des

'Israelit')." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Oktober 1876: "Wiesbaden, 12. Oktober

(1876). Dem 'Frankfurter Journal' wird von hier geschrieben: Das Gesetz

über den Austritt aus einer Judengemeinde wird auch hier seine Wirkung

äußern, indem die sogenannte 'Israelitische Religionsgesellschaft', aus

Orthodoxen bestehend, in der nächsten Zeit ihren Austritt in Masse

erklären wird, indem sie sich darüber vergewissert hat, dass, solange

sie nicht in den Besitz eines neuen jüdischen (konfessionellen)

Friedhofes gekommen, ihre Toten auf dem seitherigen jüdischen Friedhofe

beerdigt werden müssen. Ein beim hiesigen Gemeinderat eingereichtes

Gesuch um käufliche Abtretung eines geeigneten Platzes zur Einrichtung

eines Friedhofes war mit dem Hinweis darauf angewiesen worden, dass es

keinem Anstande unterliege, die verstorbenen Orthodoxen auf dem

allgemeinen städtischen Friedhofe zu bestatten; da dies aber gegen die

jüdische Lehre verstößt, so verbleibt es vorerst bei der ferneren

Benutzung des alten jüdischen Friedhofs, und bei der zu erwartenden

Opposition des Vorstandes der Synagogengemeinde würde polizeilicher Zwang

eintreten müssen. In diesem Sinne ist nämlich eine Deputation der

hiesigen orthodoxen Israeliten von dem zur außerordentlichen

evangelischen Landessynode jüngst hier verweilenden Direktor im

Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu Berlin, Dr. Förster,

beschieden worden, und danach sind, wie wir hören, auch die hiesigen

Lokalbehörden bereit, gegebenen Falles zu verfahren, sofern es feststeht,

dass es wirklich jüdisches Gesetz ist, Juden nur auf besonderen

Friedhöfen zu begraben; hierüber sind ernstliche Erhebungen im Gange.'

(Dass dies wirklich Gesetz ist, steht außer Zweifeln; wir werden diese

Frage nächstens ausführlich besprechen. Die Redaktion des

'Israelit')." |

Gemeinderatsbeschluss für die Anlegung eines

orthodoxen jüdischen Friedhofes (1876)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Dezember 1876: "Wiesbaden, 12. Dezember

(1876). Auf das Gesuch der israelitischen Religionsgesellschaft hatte der

Gemeinderat beschlossen, derselben einen Teil des städtischen

Grundstücks beim neuen Friedhof, und zwar den nach der Leichtweishöhle

hin gelegenen, käuflich abzutreten. Behufs Feststellung des Wertes des Areals

war das Gesuch an den Herrn Oberförster und das Feldgericht abgegeben

worden. Ersterer rät davon ab, das in Aussicht genommene Areal zum

Friedhof zu bestimmen, weil die Fläche eine stark nach dem Nerotal hin

abfallende Bergwand bilde und zur zum kleinsten Teile als Friedhof

angelegt werden könnte und weil überdies die kahle Totenhofsfläche das

hübsche landschaftliche Bild der Gegend zerstören würde. Der Herr

Oberförster empfiehlt, eine gleich große Fläche in demselben

städtischen Walddistrikte Höllkund, aber oben an der zweiten, von der

Platterstraße nach den Wiesen führenden Schneise gelegen, zu genanntem

Zwecke abzugeben; der Wert des dortigen Grund und Bodens veranschlagt die

Aufsichtsbehörde, vorbehaltlich der Verwertung des Gehölzes, auf 330

Mark per Morgen. Das Feldgericht schließt sich dieser Ansicht an und taxiert

den Wert dieses Areals auf 7 Mark, dagegen den Wert des zuerst in Aussicht

genommenen Platzes auf 9 Mark per Rute. Der Gemeinderat beschließt, 2-2

1/2 Morgen des zuerst in Aussicht genommenen Platzes, die Rute für 9

Mark, an die Petentin zu verkaufen, letztere muss die Fällung der Bäume

vornehmen lassen, das gewonnene Holz verbleibt Eigentum der Stadt, auch

wird Sicherheitsleistung dafür verlangt, dass Petentin die

Einfriedungsmauer in derselben Weise fortführen lässt, wie die des

christlichen Friedhofs ausgeführt ist; dabei soll der Petentin die

Benutzung der einen Mauer des christlichen Friedhofs gestattet

werden". Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Dezember 1876: "Wiesbaden, 12. Dezember

(1876). Auf das Gesuch der israelitischen Religionsgesellschaft hatte der

Gemeinderat beschlossen, derselben einen Teil des städtischen

Grundstücks beim neuen Friedhof, und zwar den nach der Leichtweishöhle

hin gelegenen, käuflich abzutreten. Behufs Feststellung des Wertes des Areals

war das Gesuch an den Herrn Oberförster und das Feldgericht abgegeben

worden. Ersterer rät davon ab, das in Aussicht genommene Areal zum

Friedhof zu bestimmen, weil die Fläche eine stark nach dem Nerotal hin

abfallende Bergwand bilde und zur zum kleinsten Teile als Friedhof

angelegt werden könnte und weil überdies die kahle Totenhofsfläche das

hübsche landschaftliche Bild der Gegend zerstören würde. Der Herr

Oberförster empfiehlt, eine gleich große Fläche in demselben

städtischen Walddistrikte Höllkund, aber oben an der zweiten, von der

Platterstraße nach den Wiesen führenden Schneise gelegen, zu genanntem

Zwecke abzugeben; der Wert des dortigen Grund und Bodens veranschlagt die

Aufsichtsbehörde, vorbehaltlich der Verwertung des Gehölzes, auf 330

Mark per Morgen. Das Feldgericht schließt sich dieser Ansicht an und taxiert

den Wert dieses Areals auf 7 Mark, dagegen den Wert des zuerst in Aussicht

genommenen Platzes auf 9 Mark per Rute. Der Gemeinderat beschließt, 2-2

1/2 Morgen des zuerst in Aussicht genommenen Platzes, die Rute für 9

Mark, an die Petentin zu verkaufen, letztere muss die Fällung der Bäume

vornehmen lassen, das gewonnene Holz verbleibt Eigentum der Stadt, auch

wird Sicherheitsleistung dafür verlangt, dass Petentin die

Einfriedungsmauer in derselben Weise fortführen lässt, wie die des

christlichen Friedhofs ausgeführt ist; dabei soll der Petentin die

Benutzung der einen Mauer des christlichen Friedhofs gestattet

werden". |

Landespolizeiliche Zustimmung zur Anlage des orthodoxen

Friedhofes (1877)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. März 1877: "Wiesbaden. Der israelitischen

Religionsgesellschaft wurde die landespolizeiliche Erlaubnis erteilt, im

Distrikt Hellkund einen Begräbnisplatz anzulegen. Der betreffende Platz

ist mit einer der Einfriedigung des angrenzenden allgemeinen Friedhofs

entsprechenden Einfriedigungsmauer zu versehen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. März 1877: "Wiesbaden. Der israelitischen

Religionsgesellschaft wurde die landespolizeiliche Erlaubnis erteilt, im

Distrikt Hellkund einen Begräbnisplatz anzulegen. Der betreffende Platz

ist mit einer der Einfriedigung des angrenzenden allgemeinen Friedhofs

entsprechenden Einfriedigungsmauer zu versehen." |

Die Einweihung des orthodoxen Friedhofes anlässlich

der Beisetzung von Amalie Hirsch (1877)

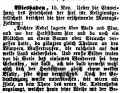

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. November 1877: "Wiesbaden, 15. November (1877).

Über die Einweihung des Friedhofes der hiesigen israelitischen

Religionsgesellschaft berichtet die hier erscheinende

Montags-Zeitung: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. November 1877: "Wiesbaden, 15. November (1877).

Über die Einweihung des Friedhofes der hiesigen israelitischen

Religionsgesellschaft berichtet die hier erscheinende

Montags-Zeitung:

'Dichter Nebel lagerte über Wald und Flur, und wo der Herbststurm hier

und da noch ein Blättchen an einem Baume oder Strauche vergessen hatte,

da glänzten gleich Tränen an den Wimpern, Wassertropfen, die raschelnd

auf das welke Laub niederfielen. Und ernste Bilder traten vor die Seele

des einsamen Wanderers bei dem Gedanken, wie bald, ach wie bald verweht

wohl auch dich der Herbststurm gleich einem welken Blatte, jede Spur

verwischend. Doch der Gedankengang wurde unterbrochen, wir waren am Ziele,

an dem Tore des neuen israelitischen Totenhofes angelangt, welcher heute

seine Weihe mit der Be- |

erdigung

der Leiche der dahier verstorbenen Frau Amalie Hirsch erhalten

sollte. erdigung

der Leiche der dahier verstorbenen Frau Amalie Hirsch erhalten

sollte.

Die Mauer, die den neuen christlichen Friedhof umschließt, wurde über

den neuen israelitischen Totenhof hinaus verlängert (sodass nach Außen

hin die beiden Friedhöfe ein geschlossenes Ganzes bilden), nur trennt

innen die Umfassungsmauer des christlichen Totenhofes dieselben. Wir

traten ein durch das Gittertor, in dessen Nähe sich eine offene Halle

befindet, durchschritten den weiten Raum, der jeden Schmuckes entbehrt.

Ganz am oberen Ende deutete ein frisch aufgeworfener Erdhügel die Stelle

an, wo die irdischen Überreste einer braven Frau, einer liebenden und

geliebten, aber auch schwer geprüften Gattin und Mutter ausruhen sollte

nach langem, harten Kampfe.

Doch eben langt der Leichenkondukt an; der mit einem schwarzen Tuche

bedeckte, schmucklose Sarg wird auf einer Bahre durch die Halle

durchgetragen und nach dem Grabe zu abgestellt und Herr Dr. Cahn beginnt

in hebräischer Sprache einen Psalm abzusingen, in welchen die

Leidtragenden einstimmten und den er alsdann ins deutsche übersetzte.

Herr Dr. Cahn hielt eine ergreifende Rede, welche auf die Anwesenden einen

tiefen Eindruck machte. In heißem Gebete flehte der Redner die Gnade

Gottes herab auf Seine Majestät den Kaiser, das kaiserliche Haus, die

Staats- und städtischen Behörden, durch deren Mitwirken es allein

ermöglicht worden sei, dass der Humanität, der Toleranz ins o erhebender

Weise Rechnung getragen wurde durch die Herstellung eines Friedhofes, von

welchem Niemand ausgeschlossen werden könne. Tief ergriffen und tief

ergreifend schloss Herr Dr. Cahn seine feierliche Rede mit einem

inbrünstigen Gebete zu Gott, dass er alle, alle Menschen segnen möge,

auf dass wir noch lange, noch lange leben möchten mit unseren

Angehörigen, damit wir Zeit hätten, um Buße zu tun, um die Saat

auszustreuen des Guten, des Wahren, des Schönen und Gerechten; denn mit

dem Grabe höre die Saat aus, Saat zu sein, das sei die Zeit, wo sie

aufgehe und er Ernte entgegen reife, und im Jenseits würde Jeder ernten,

was er gesäet.

Wir wissen nicht, ob die herbstlich feuchte Luft, die grauen düsteren

Nebel, ringsum die ersterbende Natur auch auf uns und alle Anwesenden

ihren Einfluss geltend machte, doch wie an Ästen und Zweigen der Bäume

und Sträucher glänzte es plötzlich in aller Augen, und als der Redner

in fast schluchzendem Tone den Segen Gottes in dieser feierlichen Stunde

herabflehte auf den Friedhof, da er (Redner), ja die Macht nicht besitze,

einen Ort heilig zu sprechen, der erst durch die geheiligt werden müsse,

die in ihm zur ewigen |

Ruhe

gebettet werde, da schwand jeder Standes- und Glaubensunterschied, jede Schranke

fiel., und wie alle Toten gleich schmuck- und prunklos auf einem und

denselben Friedhof begraben werden, ob Arm oder Reich, ob Hoch oder

Niedrig, da ja der Tod ohnedies Alles gleich macht, so fühlten wir uns

gleich mit unseren israelitischen Brüdern im Herzen. Und wenn unser

Wille, unsere Wünsche sich bewahrheite3n, so möchten wir, dass auch die

Christen in gleicher Weise begraben werden möchten - schmuck- und

prunklos, wie unsere israelitischen Brüder, was das Leben oft unmöglich

macht, wäre denn doch im Tode erfüllt. Unter den üblichen Zeremonien

wurde der erste Sarg in die stille Grube gesenkt; dumpf dröhnend rollte

Scholle um Scholle nieder auf den Sarg und ein heller Sonnenblick

durchbrach die dichten Nebel, das Auge Gottes strahlte freudig hernieder

auf den ihm geweihten Ort des Friedens. Ruhe

gebettet werde, da schwand jeder Standes- und Glaubensunterschied, jede Schranke

fiel., und wie alle Toten gleich schmuck- und prunklos auf einem und

denselben Friedhof begraben werden, ob Arm oder Reich, ob Hoch oder

Niedrig, da ja der Tod ohnedies Alles gleich macht, so fühlten wir uns

gleich mit unseren israelitischen Brüdern im Herzen. Und wenn unser

Wille, unsere Wünsche sich bewahrheite3n, so möchten wir, dass auch die

Christen in gleicher Weise begraben werden möchten - schmuck- und

prunklos, wie unsere israelitischen Brüder, was das Leben oft unmöglich

macht, wäre denn doch im Tode erfüllt. Unter den üblichen Zeremonien

wurde der erste Sarg in die stille Grube gesenkt; dumpf dröhnend rollte

Scholle um Scholle nieder auf den Sarg und ein heller Sonnenblick

durchbrach die dichten Nebel, das Auge Gottes strahlte freudig hernieder

auf den ihm geweihten Ort des Friedens.

Wir bedauerten herzlich, dass sich, so viel wir sahen, offiziell Niemand

an dieser erhebenden Feier beteiligte, weder von Behörden, noch von

Vertretern anderer Konfessionen. Uns erfüllt es mit gerechtem Stolz und

Freude, Zeuge eines Aktes sein zu dürfen, der im vollsten Sinne des

Wortes ein glänzender Sieg der Toleranz, der Humanität, der vom Staate

garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit ist, und mit Herrn Dr. Cahn

geben wir dem Wunsche Ausdruck, dass Gott unseren erhabenen Kaiser, dem es

vergönnt war wie noch keinem Sterblichen, dem teuren deutschen Vaterlande

nach außen Macht, Einfluss und Ansehen, nach Innen starken Schutz des

Rechtes, des Eigentums und der Gewissensfreiheit zu verleihen, noch lange,

noch recht lange erhalte, damit er die Früchte schaue von den Saaten, die

er gesäet!" |

Der neue jüdische Friedhof

Ein neuer

jüdischer Friedhof wurde seit 1891 belegt (erste Beisetzung und

Einweihung des Friedhofes am 4. Januar 1891 durch Rabbiner Dr.

Silberstein; beigesetzt wurde Dr. med. Pauly aus Posen). Bis 1943 sind 1.802 Beisetzungen

vorgenommen worden. Unter den Gräbern sind auch mehrere von Kurgästen, die in

Wiesbaden während der Kur verstarben.

Dieser Friedhof wird bis zur Gegenwart

als Begräbnisplatz der jüdischen Gemeinde der Stadt benutzt. Die

Friedhofsfläche umfasst 50,32 ar.

Aus der

Geschichte des neuen jüdischen Friedhofes

Einweihung des neuen Friedhofes (1891)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Januar 1891: "Wiesbaden, im Januar (1891). In der

hiesigen israelitischen Kultusgemeinde, deren Anfänge sich schon nach dem

Dreißigjährigen Kriege nachweisen lassen, wurden Anfangs die Toten auf

dem israelitischen Friedhofe der zum Rabbinatsbezirke Wiesbaden

gehörigen Gemeinde Wehen beerdigt. Später erwarb die hiesige Gemeinde in

Verbindung mit einer Anzahl benachbarter Gemeinden (Bierstadt,

Schierstein, Biebrich) einen auf der 'Schönen Aussicht' gelegenen

Friedhof, der allmählich vergrößert, 150 Jahre der Gemeinde als

Ruhestätte für ihre Toten gedient hat. Da in Folge des Anbaues

zahlreicher Villen die Stadt sich bis zum israelitischen Friedhofe

ausdehnte, so wurde die Schließung desselben, der auch nur noch wenig

Platz zur Beerdigung darbot, seitens des Herrn Ministers auf den 1. Januar

dieses Jahres angeordnet. Am 4. Januar fand nun aus Anlass der Beerdigung

eines fremden Glaubensgenossen (Dr. med. Pauly aus Posen) die Einweihung

des neuen Friedhofs, dessen Terrain der Gemeinde von den städtischen

Kollegien unentgeltlich dargeboten war, in feierlicher Weise durch den

Stadt- und Bezirksrabbiner, Herrn Dr. Silberstein hierselbst, statt. Wir

entnehmen über den Weiheakt den hiesigen Lokalblättern folgende

auszügliche Mitteilung. 'Dem warmen Dankgefühle des Vorstandes und der

Gemeinde für das durch die Überlassung des schön gelegenen Terrains

bezeugte Wohlwollen der städtischen Behörden gab die Weiherede des Herrn

Rabbiners beredten Ausdruck. Der Redner zeichnete unter Zugrundelegung der

mannigfachen Bezeichnungen, die dem israelitischen Friedhofe beigelegt

werden, in ergreifender Weise die tiefere Bedeutung desselben. Die Rede

wird wahrscheinlich durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht

werden.'" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Januar 1891: "Wiesbaden, im Januar (1891). In der

hiesigen israelitischen Kultusgemeinde, deren Anfänge sich schon nach dem

Dreißigjährigen Kriege nachweisen lassen, wurden Anfangs die Toten auf

dem israelitischen Friedhofe der zum Rabbinatsbezirke Wiesbaden

gehörigen Gemeinde Wehen beerdigt. Später erwarb die hiesige Gemeinde in

Verbindung mit einer Anzahl benachbarter Gemeinden (Bierstadt,

Schierstein, Biebrich) einen auf der 'Schönen Aussicht' gelegenen

Friedhof, der allmählich vergrößert, 150 Jahre der Gemeinde als

Ruhestätte für ihre Toten gedient hat. Da in Folge des Anbaues

zahlreicher Villen die Stadt sich bis zum israelitischen Friedhofe

ausdehnte, so wurde die Schließung desselben, der auch nur noch wenig

Platz zur Beerdigung darbot, seitens des Herrn Ministers auf den 1. Januar

dieses Jahres angeordnet. Am 4. Januar fand nun aus Anlass der Beerdigung

eines fremden Glaubensgenossen (Dr. med. Pauly aus Posen) die Einweihung

des neuen Friedhofs, dessen Terrain der Gemeinde von den städtischen

Kollegien unentgeltlich dargeboten war, in feierlicher Weise durch den

Stadt- und Bezirksrabbiner, Herrn Dr. Silberstein hierselbst, statt. Wir

entnehmen über den Weiheakt den hiesigen Lokalblättern folgende

auszügliche Mitteilung. 'Dem warmen Dankgefühle des Vorstandes und der

Gemeinde für das durch die Überlassung des schön gelegenen Terrains

bezeugte Wohlwollen der städtischen Behörden gab die Weiherede des Herrn

Rabbiners beredten Ausdruck. Der Redner zeichnete unter Zugrundelegung der

mannigfachen Bezeichnungen, die dem israelitischen Friedhofe beigelegt

werden, in ergreifender Weise die tiefere Bedeutung desselben. Die Rede

wird wahrscheinlich durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht

werden.'" |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Januar 1891: "Wiesbaden, 15. Januar (1891).

Der neue israelitische Friedhof an der Platter-Chausee, dessen age in des

Waldes Mitte romantischer nicht gewählt werden konnte, wurde gestern

Nachmittag anlässlich der ersten dort stattfindenden Beerdigung eines

hier verstorbenen auswärtigen Arztes, Dr. med. Julius Pauly, von

dem Bezirks-Rabbiner Herrn Dr. Silberstein im Beisein des

Vorstandes der Gemeinde und des Herrn Stadtbaumeister Israel, als

Vertreter der Stadt, feierlichst eingeweiht. 'Sei mir gegrüßt, du

freundliche Stätte der Gräber', so leitete Redner seine Weiherede ein,

'die Stätte, die fast 1 1/2 Jahrhundert der israelitischen Gemeinde wie

die Mitglieder der benachbarten Gemeinden als Ruhestätte für ihre Toten

gedient hätte, sei auf höhere Anordnung geschlossen worden. Die

mühevolle Arbeit der Führer der Gemeinde, einen würdigen Ruheplatz für

die Entschlafenen zu finden, habe ihnen das Wohlwollen und Entgegenkommen

der Stadt wesentlich erleichtert und dieses beweise, wie fest die

ursprünglich kleine jetzt zu so stattlicher Zahl herangewachsene Gemeinde

Wurzel in ihr geschlagen und bemüht sei, mitzuarbeiten an ihrem

Emporblühen.' Die wohldurchdachte Weiherede des Herrn Dr. Silberstein

gipfelte im Wesentlichen in der Bedeutung des Friedhofes als Stätte nicht

nur der Toten, sondern auch der Lebenden und der Ewigkeit. Die Beteiligung

an dem ersten Weiheakt war infolge des unfreundlichen Wetters leider nur

eine spärliche."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 19. Januar 1891: "Wiesbaden, 15. Januar (1891).

Der neue israelitische Friedhof an der Platter-Chausee, dessen age in des

Waldes Mitte romantischer nicht gewählt werden konnte, wurde gestern

Nachmittag anlässlich der ersten dort stattfindenden Beerdigung eines

hier verstorbenen auswärtigen Arztes, Dr. med. Julius Pauly, von

dem Bezirks-Rabbiner Herrn Dr. Silberstein im Beisein des

Vorstandes der Gemeinde und des Herrn Stadtbaumeister Israel, als

Vertreter der Stadt, feierlichst eingeweiht. 'Sei mir gegrüßt, du

freundliche Stätte der Gräber', so leitete Redner seine Weiherede ein,

'die Stätte, die fast 1 1/2 Jahrhundert der israelitischen Gemeinde wie

die Mitglieder der benachbarten Gemeinden als Ruhestätte für ihre Toten

gedient hätte, sei auf höhere Anordnung geschlossen worden. Die

mühevolle Arbeit der Führer der Gemeinde, einen würdigen Ruheplatz für

die Entschlafenen zu finden, habe ihnen das Wohlwollen und Entgegenkommen

der Stadt wesentlich erleichtert und dieses beweise, wie fest die

ursprünglich kleine jetzt zu so stattlicher Zahl herangewachsene Gemeinde

Wurzel in ihr geschlagen und bemüht sei, mitzuarbeiten an ihrem

Emporblühen.' Die wohldurchdachte Weiherede des Herrn Dr. Silberstein

gipfelte im Wesentlichen in der Bedeutung des Friedhofes als Stätte nicht

nur der Toten, sondern auch der Lebenden und der Ewigkeit. Die Beteiligung

an dem ersten Weiheakt war infolge des unfreundlichen Wetters leider nur

eine spärliche." |

Ein christlicher Mann wird auf Grund seiner falschen

Angaben zunächst im jüdischen Friedhof beigesetzt (1895)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 5. Juli 1895: "Wiesbaden, 28. Juni (1895). Vor

einigen Tagen starb im hiesigen städtischen Krankenhause ein Mann, der

angegeben hatte, er heiße Willy Randow und sei Jude. Die Leiche

wurde daher auf dem israelitischen Friedhofe hier beerdigt. Kurze Zeit

später erschien ein Mann im Krankenhause, der sich nach seinem Sohne Karl

Braun aus Essen erkundigte. Ein solcher befand sich indessen nicht im Krankenhause.

Nach eingehenden Erörterungen ergab es sich, dass der als Willy Randow

beerdigte Mann kein anderer gewesen sein könne, als jener Karl Braun aus

Essen. Er war, ein verkommenes Subjekt, lange Jahre in der Welt

herumgeirrt, ohne daheim etwas von sich hören zu lassen. Neuerdings erst

hatten die Eltern von ihm die Nachricht erhalten, er sei zum Judentum

übergetreten und befinde sich im Krankenhause zu Wiesbaden. Gestern wurde

die Leiche ausgegraben und auf dem christlichen Friedhofe beigesetzt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 5. Juli 1895: "Wiesbaden, 28. Juni (1895). Vor

einigen Tagen starb im hiesigen städtischen Krankenhause ein Mann, der

angegeben hatte, er heiße Willy Randow und sei Jude. Die Leiche

wurde daher auf dem israelitischen Friedhofe hier beerdigt. Kurze Zeit

später erschien ein Mann im Krankenhause, der sich nach seinem Sohne Karl

Braun aus Essen erkundigte. Ein solcher befand sich indessen nicht im Krankenhause.

Nach eingehenden Erörterungen ergab es sich, dass der als Willy Randow

beerdigte Mann kein anderer gewesen sein könne, als jener Karl Braun aus

Essen. Er war, ein verkommenes Subjekt, lange Jahre in der Welt

herumgeirrt, ohne daheim etwas von sich hören zu lassen. Neuerdings erst

hatten die Eltern von ihm die Nachricht erhalten, er sei zum Judentum

übergetreten und befinde sich im Krankenhause zu Wiesbaden. Gestern wurde

die Leiche ausgegraben und auf dem christlichen Friedhofe beigesetzt."

|

Lage der Friedhöfe:

Der alte jüdische Friedhof liegt "auf dem

Kuhberg" nördlich des Stadtzentrums an der Straße "Schöne

Aussicht"/Hergenhahnstraße.

Der orthodoxe Friedhof liegt beim städtischen Nordfriedhof an der

Platter Straße.

Der neue jüdische Friedhof liegt neben dem städtischen Nordfriedhof an der Platter Straße.

Auf der Website der Stadt Wiesbaden findet sich ein Link zu einem Stadtplan, auf dem die Friedhöfe eingezeichnet sind.

Fotos

(Fotos des alten Friedhofes: Hahn, Aufnahmedatum 7.6.2012: Fotos

des orthodoxen und des neuen Friedhofes: Hahn, Aufnahmedatum: 10.8.2008:

Hinweis: Fotos des alten Friedhofes finden sich auch in einer Fotoseite von

Stefan Haas https://www.blitzlichtkabinett.de/friedhöfe/friedhöfe-in-hessen-ii/).

Fotos

des alten

jüdischen Friedhofes |

|

|

| |

Blick auf den

Friedhof von der

Straße "Schöne Aussicht" |

Das Eingangstor an der

Straße

"Schöne Aussicht" |

| |

|

|

|

|

|

| Hinweistafel |

Blick vom Eingangstor |

Blick in den

Friedhof von der

Hergenhahnstraße |

| |

|

| |

|

|

| |

|

|

| Fotos

des orthodoxen Friedhofes |

|

|

|

|

|

Blick auf das

Eingangstor |

Blick auf den Friedhof vom

nichtjüdischen

Friedhofsteil, rechts das Eingangstor. |

Teilansicht |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Teilansichten des

Friedhofes |

| |

|

|

| |

|

|

Fotos

des neuen jüdischen Friedhofes -

Teil

des städtischen Nordfriedhofes |

|

|

|

|

|

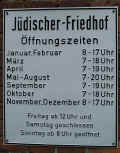

| Das Eingangstor zum jüdischen

Friedhof |

Tafel mit den Öffnungszeiten |

Hinweis auf Feiertage |

| |

|

|

|

|

|

Hinweis für Kopfbedeckung

der

Männer |

Blick zum Eingangstor

vom

Friedhof |

Die Friedhofshalle, die im

Sommer 2008 renoviert wird |

| |

|

|

|

|

|

| Im Bereich der

Friedhofsmauer beim Eingangstor im oberen Teil befinden sich einige monumentale

Familiengräber |

| |

|

|

|

Großes Grabmal

der Familie Lieber |

Teilansicht |

Grabstätte des rumänischen

Ehepaares

Costiner (gest. Juli 1915) |

| |

| |

|

|

|

|

|

Grabplatte für Micha Golomb,

gest. März 1938 |

Teilansichten |

| |

|

Denkmal für die Gefallenen

des

Ersten Weltkrieges |

|

|

| |

"Den im

Weltkrieg 1914-1918 Gefallenen unserer Gemeinde zum Gedenken"

mit Namen und Lebensdaten |

| |

|

|

|

|

| Teilansichten des

Friedhofes |

Grabstein für Adolf Strauss

(1842-1910)

und Laura geb. Kempner (1850-1917) |

| |

| |

|

|

|

|

| Gräberfeld aus

den 1970er-Jahren; bei Familiengräbern erfolgen teilweise noch weitere

Beisetzungen |

| |

|

|

|

Grabstein für Dr.

Friedrich Reichmann

(1899-1966), Vorsitzender der jüdischen

Gemeinde

Wiesbaden usw. mit

Gedenkinschriften für im Holocaust

umgekommene

Familienmitglieder |

Grabstein für

Kurt Magoniner

(1894-1972), Ehrenvorsitzender der

jüdischen Gemeinde

Wiesbaden und

Marga Margoniner (1903-1978) mit

"segnenden

Händen" der Kohanim |

Detail aus einem neueren

Grabmal:

"Dem Auge fern, dem

Herzen ewig nah" |

| |

| |

Gräber aus den 1990-Jahren

und

neueste Erweiterungsfläche |

|

|

|

Gräber aus den 1990er-Jahren,

dahinter

der ältere Teil des Friedhofes |

Gräber aus den 1990er-Jahren,

rechts der

Hecke die neueste Erweiterungsfläche |

| |

|

|

|

|

|

Blick vom

Gräberfeld der 1990er-Jahre

auf die neueste Erweiterungsfläche

hinter

der Hecke |

Neuere Gräber

von 2007/2008 |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Presseartikel zu den jüdischen Friedhöfe in Wiesbaden

| August 2009:

Kritischer Beitrag zum Pflegezustand des alten

Friedhofes |

Foto

links von Friedhof Windolf/RMB: Der Komposthaufen gammelt vor sich

hin und verbreitet unschöne Gerüche. Foto

links von Friedhof Windolf/RMB: Der Komposthaufen gammelt vor sich

hin und verbreitet unschöne Gerüche.

Artikel von Birgit Emnet vom 6. August 2009 im "Wiesbadener

Kurier" (Artikel)

"WIESBADEN. Pietätlose Komposthalde: Auf altem jüdischen

Friedhof gammelt Grünschnitt vor sich hin.

'Pietätlos', meint Antje Laumann, Anwohnerin der Hergenhahnstraße 8 und somit direkte Anliegerin am alten jüdischen Friedhof im Komponistenviertel. Heute eine der ersten Adressen der Stadt und damals, 1747, noch draußen vor den Stadttoren liegt das Grundstück

'Auf dem Kuhberg", ein Kulturdenkmal. Und auf diesem stinkt's zum Himmel, denn seit Wochen, weiß Antje Laumann, ist im hinteren Teil des jüdischen Friedhofs eine Grünschnittdeponie eingerichtet, auf der wohl Grababraum und auch Sträucher und Hecken vermodern.

'Die Rotte deckt noch die letzten Grabstätten aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts", so die Anliegerin, und muffelt in die angrenzenden Häuser.

'Ein treffliches Beispiel für den Umgang der Stadt mit ihren Kulturgütern, insbesondere mit dem jüdischen

Erbe' sei's, meint sie. Denn Antje Laumann weiß, dass nach jüdischem Ritus ein Friedhof nicht angetastet werden darf, seine Grabmale für die Ewigkeit seien.

'Wir wissen nicht, ob das Grünflächenamt dafür verantwortlich ist", so die Auskunft von Rathaussprecher Florian Grösch. Aber das Amt werde für eine umgehende Beseitigung des Grünschnitts sorgen. Grundsätzlich sei die Stadt für die Pflege der Anlage verantwortlich, so Grösch weiter.

Der Friedhof 'Auf dem Kuhberg' lag früher an der Idsteiner Straße, heute Schöne Aussicht, und ist der erste jüdische, der in Wiesbaden angelegt wurde. Vorher, also vor 1747, mussten die Wiesbadener Juden ihre Toten in Wehen beerdigen. 1779 wurde eine erste Erweiterung fällig, 1850 folgte bereits die nächste. Der Friedhof wurde eingezäunt und noch bis 1891 genutzt. Danach wurden lediglich noch bis etwa 1935 gelegentlich Urnen in Familiengräbern beigesetzt.

Rund 520 Grabstätten wurden vom Hauptstaatsarchiv 1987 erfasst, die älteste von 1752. Stehende und liegende bemooste Grabsteine, meist Stelen aus rotem Mainsandstein und oft stark verwittert, sind auf dem fast 4700 Quadratmeter großen Areal verstreut. Der jüdischen Tradition folgend sind die Grabsteine nach Osten ausgerichtet. Jüdische Tradition ist auch, dass der Friedhof als solcher erhalten bleiben muss und die Totenruhe nicht gestört werden darf." |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

| Hinweis

auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde

Wiesbaden |

In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs

(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus

hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:

Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41

Zu Wiesbaden sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur

Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):

HHStAW 365,915 Geburts-, Trau- und Sterberegister der Juden von

Wiesbaden 1832 - 1876 (Abschrift vom September 1943): enthält

jüdisches Geburtsregister 1833 - 1874, jüdisches Trauregister 1832 -

1874 und jüdisches Sterberegister 1834 - 1876; enthält auch

Angaben zu Personen aus Wiesbaden-Sonnenberg https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1900022

HHStAW 365,949 Gräberliste des Friedhofs "Schöne

Aussicht" zu Wiesbaden (in alphabetischer Reihenfolge) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5496452

HHStAW 365,916 Gräberverzeichnis des jüdischen Friedhofs

Platterstraße in Wiesbaden 1891 - 1943: enthält ein Verzeichnis der

verstorbenen Juden mit Angaben zu Personenstandsdaten und zur Grablage,

dazu auch eine Begräbnis- und Friedhofsordnung für die israelitische

Kultusgemeinde Wiesbaden mit Situationsplan des Friedhofs Platterstraße

(Druck) von 1891; dazu auch ein Merkblatt für die Hinterbliebenen vom

Krematorium Berlin-Wilmersdorf (Druck)

https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v4971266

HHStAW 365,917 Heiratsurkunden von Juden aus den Ortschaften der

Stadt- und Bezirksrabbinate Wiesbaden und Mainz 1908 - 1917:

Heiratsurkunden und Traubescheinigungen, überwiegend auf Hebräisch, zum

Teil auf Deutsch

https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1245121

HHStAW 365,918 Heiratsurkunden von Juden aus den Ortschaften der

Stadt- und Bezirksrabbinate Wiesbaden und Mainz 1928 - 1930:

Heiratsurkunden und Traubescheinigungen, überwiegend auf Hebräisch, zum

Teil auf Deutsch

https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3732275

HHStAW 365,943 Deportationsliste Wiesbadener Juden 1940 -

1942 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v281127

|

Literatur / Medien:

| Arnsberg II,384-402.

|

| CD-Dokumentation des Verlages 1media.org: |

vorheriger Friedhof zum ersten

Friedhof nächster Friedhof

|