|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Übersicht: "Jüdische

Friedhöfe in der Region"

Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Hessen"

Zur

Übersicht "Jüdische Friedhöfe im Kreis Offenbach"

Seligenstadt (Kreis

Offenbach)

Jüdischer Friedhof

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

Siehe Seite zur Synagoge in Seligenstadt

(interner Link)

Zur Geschichte des Friedhofes

Der jüdische Friedhof

stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (angelegt um 1714). Er

wurde 1888 und 1926 erweitert. Bereits 1919 wurde der Friedhof geschändet. In

der NS-Zeit wurde der Friedhof von 1942 bis 1945 als Pferdeweide

missbraucht; die Grabsteine abgeräumt, zerschlagen und großenteils verbaut.

Die Friedhofsfläche umfasst 14,94 ar.

Nach 1945 wurde das Friedhofgrundstück - soweit noch möglich - wieder

hergerichtet. Es sind auch noch zwei Beisetzungen vorgenommen worden (1954 und

1965).

Die 1942 abgeräumten Grabsteine wurden teilweise zur Anlage des

Kellerfundamentes eines Gebäudes an der Einhardstraße zweckentfremdet. Im Herbst

2000 wurden sie beim Abbruch dieses Hauses gefunden (siehe Bericht unten).

Einige Grabsteine konnten zusammengesetzt und an der Friedhofsmauer aufgestellt

werden. Die übrigen Grabstein-Fragmente wurden als Denk- und Mahnmal auf dem

Friedhof zusammengelegt (siehe Fotos unten).

Nach Erinnerungen älterer Seligenstädter Einwohner wurde ein weiterer Teil der

Grabsteine des jüdischen Friedhofes bei anderen Baumaßnahmen verwendet,

vermutlich beim Bau einer Gartenmauer am ehemaligen Feuerwehrhaus sowie beim Bau

des Luftschutzbunkers unterhalb des Marktplatzes. Nach einem weiteren

vorliegenden Bericht hatten Jugendliche einen über Nacht abgestellten und mit

Grabsteinen beladenen Anhänger gesehen und einzelne Grabsteine vom Anhänger

herunter geworfen. Als Strafe hätten sie am Seligenstädter Bahnhof einen

Waggon mit Kohle über Nacht ausladen müssen.

Über die Auffindung und Rekonstruktion einzelner

Grabsteine des Friedhofes (2000/2001):

| Oktober 2000:

Auffindung der Grabsteine in einem Haus an der

Einhardstraße |

Artikel

in der "Offenbach-Post" vom 10. Oktober 2000: "'Vermutlich

war der komplette Keller aus Grabmalen gemauert'. Weitaus mehr Funde

als erwartet ruhten in den Fundamenten des Abrisshauses. Artikel

in der "Offenbach-Post" vom 10. Oktober 2000: "'Vermutlich

war der komplette Keller aus Grabmalen gemauert'. Weitaus mehr Funde

als erwartet ruhten in den Fundamenten des Abrisshauses.

Seligenstadt (kai). Das Ausmaß der Schändung von Grabmälern, die

in der Nazizeit mutmaßlich vom jüdischen Friedhof in Seligenstadt

gestohlen, zertrümmert und als Mauerwerk verwendet wurden, ist weit

größer als bisher vermutet..."

Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

| |

| Frühjahr/Sommer

2001: Grabsteinfragmente werden

zusammengesetzt |

Jüdische Geschichte als steinernes Puzzle

- Artikel von Claudia

Bucci in der Frankfurter Rundschau am 19. Juni 2001.

Bruchstücke von im Jahr 1942 zerstörten Grabsteinen setzen Wissenschaftler und Jugendliche auf dem jüdischen Friedhof in Seligenstadt (Kreis Offenbach) zusammen. Möglichst viele der Grabmale sollen rekonstruiert werden, zugleich ist ein Mahnmal geplant.

SELIGENSTADT. Ausgerüstet mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen machten sich Schülerinnen und Schüler der Hermann-Hesse-Gesamtschule in Obertshausen ans Werk. Sie sichteten und sortierten Grabsteinfragmente auf dem jüdischen Friedhof in Seligenstadt. Die Grabsteine seien um das Jahr 1942 zerschlagen und zum Bau eines Kellerfundaments zweckentfremdet worden, sagt Klaus Werner, der Initiator des Projekts. Als das Haus im Herbst vergangenen Jahres abgerissen wurde, sei knapp die Hälfte der Steine vor der endgültigen Zerstörung bewahrt worden.

Nach Augenmaß sortieren die Jugendlichen die Steine und hieven sie auf große Holzpaletten. "Man muss nun jeden Stein reinigen und sie dann wie ein Puzzle zusammenstellen", sagt die Judaistin Christa Wiesner, die für die Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen schon mehrfach hebräische Grabinschriften übersetzt hat. Während sie mit einer Bürste die eingemeißelten Schriftzeichen sorgfältig freilegt, schleppen zwei Jugendliche einen großen Stein herbei. Es ist das fehlende Puzzleteil zu einem Grabstein, der damit größtenteils wieder zusammengesetzt werden kann. (...) Nach den ersten Vermutungen der Judaistin handelt es sich um das Grabmal eines im Jahr 1849 gestorbenen Mannes. Noch drei weitere Steine können an diesem Nachmittag zumindest zur Hälfte wieder zu einem Teil zusammengefügt werden.

Sehr zufrieden mit diesem Ergebnis zeigt sich Klaus Werner, Professor für Politikwissenschaften am Fachbereich Polizei der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden. Er erwartet, dass nicht mehr als fünf Grabmale wiederhergestellt werden können. Seine Idee ist es, die rekonstruierbaren Grabsteine von einem Steinmetz zusammensetzen zu lassen und sie an der Friedhofsmauer entlang aufzustellen, sagt Werner, der zugleich der Berater für jüdische Friedhöfe des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen ist. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, so der Historiker, geplant sei eine solche Aktion jedoch für den Herbst. Aus den Steinfragmenten, die nicht wieder zusammengefügt werden können, soll ein Mahnmal auf dem Friedhof in Seligenstadt gestaltet werden, der Eigentum des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen ist.

"Etwas unheimlich" sei der Umgang mit den Grabsteinen schon, sind sich die Schülerinnen Lidia, Claudia und Daniela einig. Aber jetzt könnten sie sich viel besser vorstellen, wie ein solcher Friedhof früher aussah und sich ihr eigenes Bild machen, sagen sie. Sollte das Projekt fortgesetzt und ein Denkmal errichtet werden, wollen die Jugendlichen wieder mit von der Partie sein. (...) |

| |

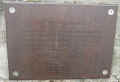

| Text der Informationstafel am

Friedhofseingang: "Jüdischer Friedhof Seligenstadt.

Begräbnisstätte der Jüdischen Gemeinde Seligenstadt ab 1714. Während

der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geschändet durch

die Zerstörung von Grabsteinen sowie die Nutzung als Viehweide. Letzte

Beisetzung im Jahre 1965. Der Besuch an jüdischen Feiertagen und am

Sabbat ist untersagt. Der Schlüssel ist im Rathaus

erhältlich". |

Die Lage des Friedhofes

Der Friedhof liegt unmittelbar südlich der

Würzburger Straße / Ecke Einhardstraße (gegenüber

Matthias-Grünewald-Straße).

Fotos

(Neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 18.4.2008; Fotos zum

Friedhof auch in den Fotoseiten von Stefan Haas:

https://www.blitzlichtkabinett.de/friedhöfe/friedhöfe-in-hessen-ii/)

| Historisches Foto von 1930 |

|

| |

Das Foto

wurde am 26. August 1930 von Hermann Laube erstellt und

freundlicherweise von Thomas Laube, Seligenstadt zugesandt. |

| |

|

|

| Neuere Fotos |

|

|

|

|

|

| Blick auf die

Friedhofsmauer entlang der Einhardstraße |

Das Eingangstor |

| |

|

|

|

|

Informationstafel -

Texte

siehe oben |

Blick über den Friedhof

vom

Eingangstor |

Blick über den Friedhof von

der dem

Eingang gegenüberliegenden Seite |

| |

|

|

|

|

|

Wenige erhaltene Grabsteine

aus

dem 18. Jahrhundert |

Grabstein für

Lissmann Oestreich

und Marianne geb. Sondhelm

(aus Kleinlangheim) mit

Gedenktafel für die

in der NS-Zeit ermordeten Kinder und Enkel

aus den

Familien Östreich und Nassauer |

Teilansicht

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| Teilansicht |

Links Grabstein für

Moses

Hamburger

(geb. in Hörstein 1845, gest. 1935)

|

Die beiden letzten

Beisetzungen nach 1945:

Isaak Hamburger (1874-1965) und

Sally Hamburger

(1891-1954) |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Das Mahn- und

Denkmal aus Grabsteinfragmenten |

Grabsteinfragmente |

| |

|

|

|

|

Hebräischer Text

- Anfang des Totengebetes (Kaddisch): "Verherrlicht und geheiligt

werde Sein erhabener Name in der Welt,

die ER nach Seinem Ratschluss

geschaffen hat. Er lasse sein Reich kommen, sodass ihr alle mit dem ganzen

Haus Israel in unseren Tagen,

bald und in naher Zeit es erleben möget.

Darauf sprechet: Amen.

Ihre Seelen seien eingebunden in den Bund des Lebens." |

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

November 2019:

Schüler wollen sich um den

Friedhof kümmern

|

Artikel

von Markus Terharn in der "Offenbach-Post - op-online.de" vom

28. November 2019:

"Einhardgymnasium. Patenschaft für jüdischen Friedhof: Schüler-AG

will aufräumen und Schilder anbringen - Schüler des Einhardgymnasiums in

Seligenstadt wollen eine Patenschaft für den jüdischen Friedhof übernehmen.

Seligenstadt – Eine einmalige Angelegenheit sollte es sein, eine

einzigartige Sache ist es geworden: Im März 2018 trafen sich fünf

Seligenstädter Einhardschüler, um den Besuch des Holocaust-Überlebenden

Heinz Hesdörffer vorzubereiten. Inzwischen zählt die Gruppe zwölf

Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Ihr Ziel: 'Wir wollen eine

Patenschaft für den jüdischen Friedhof neben dem Gymnasium übernehmen',

erzählt Schülerin Marie. Kontakt zu Daniel Neumann, Präsident des

Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen mit Sitz in Frankfurt,

haben sie hergestellt. Nach Hesdörffers erschütterndem Bericht im Mai 2018

blieben viele Schüler dran. Einige waren dabei, als er vor einem Jahr das

Bundesverdienstkreuz erhielt. Just am 3. Mai dieses Jahres, als ein

Synagogenbesuch geplant war, starb er, 96 Jahre alt.

Neue Schüler stießen dazu, andere schieden nach dem Abitur aus. Mehr als 20

Mal trafen sie sich, meist in ihrer Freizeit. Aus dem Organisationskomitee

wurde die 'Arbeitsgemeinschaft jüdisches Leben in Seligenstadt'.

Versammlungsort ist mal die Schulbibliothek, mal das Zuhause von Gisela

Meutzner, bekannt durch ihre Stadtführungen auf Spuren jüdischer

Seligenstädter. Sie hatte den Kontakt zu Hesdörffer hergestellt, später zur

Auschwitz- und Buchenwald-Überlebenden Éva Fahidi, die kürzlich in der

Einhardstadt von ihren Leiden erzählte. Was plant die AG konkret? 'Zunächst

wollen wir den Friedhof allen Schülern und Lehrern bekannt machen', so die

Mitglieder. 'Sie sollen ihn besuchen und kennenlernen.' Viele wüssten

nämlich gar nicht, was sich hinter der Mauer verberge, die Hinweistafel an

der Ecke sei schlecht einsehbar, das Gemäuer trotz Halteverbots oft

zugeparkt. 'Außerdem wollen wir die Anlage von Müll befreien.' Was es da an

Müll gebe? 'Alles', fasst Moritz in einem Wort zusammen und zählt mit den

anderen auf: 'Autofelgen, volle oder leere Flaschen, Dosen oder

Verpackungen, Kleidung, Batterien, Feuerzeuge, Zeitungen', kurz alles, was

sich auch im Hausabfall finde. 'Einmal lagen 20 gute Äpfel da', erinnert

sich Meutzner. Ein andermal war's ein Unkrautvernichtungsmittel. Auch am

Synagogenplatz war die AG schon aktiv; auch dort wird viel weggeworfen,

wurden Tafeln beschädigt. Da setzt eine weitere Idee an: 'Wir wollen die

Namen derer feststellen, die auf dem Friedhof begraben sind, nach Bildern

und Lebensgeschichten suchen und nach Angehörigen forschen.' Die Namen der

Bestatteten sollen an der Mauer angebracht werden. Der Gefahr, dass auch

diese Beschilderung zerstört wird, sind sich die Aktivisten wohl bewusst.

'Dann sieht man wenigstens, was manche Leute so denken', meint Gisela

Meutzner achselzuckend. Zur Erreichung des Fernziels Patenschaft braucht es

einen langen Atem. Das ist allen klar, auch Lehrerin Barbara Koch, zuständig

für den Kontakt zwischen AG und Schule. Zwar hat sie ebenso wenig jüdische

Wurzeln wie Meutzner, doch sie betont: 'Das ist auch mein Thema.' In den

katholischen Religionsunterricht kann sie das einbringen. Ihr Urteil über

das Engagement der Einhardschüler: 'Tolle Geschichte!'."

Link zum Artikel

Anmerkung: zum Tod von Heinz Hesdörffer

https://zweitzeugen.de/aktuelles/nachruf-heinz-hesdoerffer

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Benno Szklanowski: Jüdischer Friedhof Seligenstadt

- hebräische Grabinschriften (Hrsg.: Magistrat der Stadt Seligenstadt).

Seligenstadt 1991. |

vorheriger Friedhof zum ersten

Friedhof nächster Friedhof

|