|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Rheinbischofsheim (Gemeinde Rheinau, Ortenaukreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem bis 1736 zur Grafschaft Hanau-Lichtenberg, danach

bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt gehörenden

Rheinbischofsheim bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht

in die Zeit des 17. Jahrhundert zurück. Erstmals werden

1717

Juden am Ort genannt. Der Graf von Hanau-Lichtenberg gestattete (teilweise gegen

den starken Widerstand der Straßburger Kaufmannschaft) den Juden, offene Krämerläden

zu führen. 1736 gab es vier, 1790 neun Schutzjuden mit ihren Familien am Ort.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 102 jüdische Einwohner (6,8 % von insgesamt 1.519 Einwohnern),

1875 Höchstzahl von 155 (9,7 % von 1.600), 1895 105 (7,2 % von 1.462), 1900 95

(6,7 % von 1.408), 1910 72 (5,0 % von 1.434).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule (mit Lehrerwohnung im Synagogengebäude) sowie ein rituelles Bad

(vermutlich in einem Nebengebäude zur Synagoge). Die Toten der Gemeinde wurden

in Kuppenheim, später in Neufreistett

beigesetzt. Auf einem in Rheinbischofsheim bestehenden kleinen jüdischen Friedhof

wurden nur ein oder mehrere Angehörige der Familie Löw Simson beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war. In besonderer Erinnerung blieb Lehrer Daniel Levi, der 1907 sein

25-jähriges Ortsjubiläum in Rheinbischofsheim feiern konnte und 1917 starb

(beigesetzt im jüdischen Friedhof Neufreistett). 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk

Bühl zugeteilt.

Für das wirtschaftlichen

Leben des Ortes waren die jüdischen Handels- und Gewerbebetriebe von großer

Bedeutung.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Vizefeldwebel Max

Bloch (geb. 22.3.1880 in Rheinbischofsheim, gef. 15.10.1918), Josef Bloch (geb.

2.3.1878 in Rheinbischofsheim, gef. 2.11.1918), Eduard Bloch (geb. 20.4.1884 in

Rheinbischofsheim, gef. 18.11.1916) und Feldunterarzt Max Cahnmann (geb.

29.2.1892 in Rheinbischofsheim, vor 1914 in Bonn wohnhaft, gef. 9.12.1916). Ihre Namen stehen auf dem

Gefallenendenkmal der Gemeinde Rheinbischofsheim.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde 69 Personen gehörten (5,0 % von

insgesamt 1.377 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Moses

Bloch, Gustav Bloch und Sally Kaufmann. Als Lehrer, Kantor und Schochet

wird David Hirschberger genannt, als Synagogendiener M. Kreilsheimer, als Schreiber

P. Weil. Lehrer Hirschberger unterrichtete sechs Kinder in Religion. An

jüdischen Vereinen bestand insbesondere der Krankenverein der

Israelitischen Gemeinde (gegründet 1899; 1924/32 unter Leitung von Moritz

Bloch mit 25 beziehungsweise 31 Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet:

Krankenpflege, Wohltätigkeit). 1932 war die Gemeindevorsteher Moses

Bloch (1. Vors.), dazu werden als "Synagogenräte" David Cahnmann und

Jacob Maier genannt. Lehrer war weiterhin David Hirschberger. Im Schuljahr 1931/32

hatte er 13 Kinder zu unterrichten. An weiteren Ämtern in der Gemeinde gab es

das Friedhofsamt (1932 unter Leitung von Lehrer Hirschberger).

An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels- und Gewerbebetrieben

im Besitz jüdischer Familien / Personen sind u.a. bekannt: Textilgeschäft Gustav Bloch

(Hauptstraße 122), Textilgeschäft Joseph Bloch (Lindenplatz 2), Viehhandlung Joseph Bloch

(Altrheinstraße 27), Mehl- und Getreidehandlung Moritz Bloch (Lindenplatz 3), Viehhandlung Moses Bloch

(Kirchstraße 23), Textilgeschäft Grumbacher (Lindenplatz 6), Edelbranntweinbrennerei Liebmann & Simon Kahn

(Hauptstraße 119), Viehhandlung Nathan Kahnheimer (Altrheinstraße).

1933 lebten noch 57 jüdische Personen in Rheinbischofsheim. In den

folgenden Jahren verließen die meisten von ihnen auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechtung den

Ort oder wanderten aus. Am 17. Juni 1935 wurden die jüdischen Gemeinden

Rheinbischofsheim und Freistett vereinigt.

Beim Novemberpogrom 1938 wurden die Inneneinrichtung der Synagoge und der

Religionsschule zerstört (s.u.). Die jüdischen Männer wurden über Kehl nach

Dachau verbracht. Gustav Bloch starb an den Folgen der dort erlittenen

Misshandlungen am Neujahrstag 1939 im Krankenhaus Offenburg. Am 22. Oktober

1940 wurden die letzten acht jüdischen Einwohner nach Gurs

deportiert.

Von den in Rheinbischofsheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elsa Bensinger geb. Bloch

(1887), Bertha Bloch geb. Heilbronner (1884), Frieda Bloch geb. Schlessing

(1886), Gustav Bloch (1883), Josef Bloch (1877), Sophie Bloch (1857), Kain

Bodenheimer (1866), Siegfried Boettigheimer (1874), Lina Brauer geb. Maier

(1877), Ida Dreyfuß geb. Bloch (1885), Else Grumbacher geb. Kahn (1863), Elsa

Hammel (1889), Berta Kahnheimer geb. Marob (1882), Hermann Kahnheimer (1882),

Hugo Kaufmann (1889), Johanna Kaufmann (1894), Sally Kaufmann (1891), Clementine

Crämer geb. Cahnmann (1873), Clara Lang geb. Rosenfeld (1877), Emma Ledermann

geb. Bodenheimer (1877), Margot Maier (1923), Thekla (Thea) Maier geb. Kahnmann

(1898), Berta Rindsberg geb. Bodenheimer

(1878).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Lehrers und Vorsängers

(1852)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 25. Dezember 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Vakante

Schulstellen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 25. Dezember 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Vakante

Schulstellen.

Die neben freier Wohnung mit einem festen Gehalte von 150 fl., einem

Schulgelde, welches bei einer Zahl von 36 Schulkindern auf jährlich 48 kr.

für jedes Kind festgesetzt ist, und dem Vorsängerdienste samt den davon

abhängigen Gefällen verbundene Religionsschulstelle bei der

israelitischen Gemeinde Rheinbischofsheim, Synagogenbezirks Bühl,

ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 5 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats bei der Großherzoglichen

Bezirkssynagoge Bühl, zu Rastatt, sich zu melden." |

Lehrer Daniel Levy: ab 1882 Lehrer

in Rheinbischofsheim

Anmerkung: Lehrer Daniel Levy ist 1848 als Sohn des Handelsmannes

Lazar Levy und seiner Frau Gotton in

Saarwellingen geboren. Er war nach seiner Ausbildung zunächst Lehrer in

Cönen (ab 1862/63, vgl. Berichte unten) im Rheinland, heiratete 1878 Hanna (Hannchen)

geb. Kahnmann, die 1854 in Rheinbischofsheim geboren und 1932 gestorben ist.

Nach unten stehenden Berichten war Daniel Levy seit etwa 1882 Lehrer in

Rheinbischofsheim; in Mitglieder- und Spendenlisten wird er seit 1884 als Lehrer

in Rheinbischofsheim genannt (siehe unten). Daniel und Hanna Levy hatten zwei

Kinder: Mina (geb. 1872, gest. 1917; war verheiratet mit Isidor Podeswa

in Malsch); Oskar (geb. 1890, später verheiratet mit Erika geb. Heymann aus

Köln; beide konnten 1938 in die USA emigrieren, wo er 1962 starb).

Lehrer Daniel Levy starb 1917 und wurde im

jüdischen Friedhof Neufreistett beigesetzt. Mehr siehe unten bei

Erinnerungsarbeit vor Ort.

Liste

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. September 1884. Liste

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. September 1884.

|

Liste

im "Rechenschaftsbericht / Achawa, Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger

israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und -Waisen in Deutschland" von 1884.

S. 26. In den folgenden Rechenschaftsberichten erscheint der Name von D.

Levy jährlich bis in die letzten Jahre vor seinem Tod 1917. Liste

im "Rechenschaftsbericht / Achawa, Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger

israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und -Waisen in Deutschland" von 1884.

S. 26. In den folgenden Rechenschaftsberichten erscheint der Name von D.

Levy jährlich bis in die letzten Jahre vor seinem Tod 1917. |

Liste in der "Israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen

Interessen des Judentums" vom 7. Oktober 1886.

Liste in der "Israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen

Interessen des Judentums" vom 7. Oktober 1886. |

Lehrer Levy spricht bei einer

Versammlung der jüdischen Lehrer des Rabbinatsbezirkes Bühl (1886)

Artikel

in "Die jüdische Presse" vom 9. Dezember 1886: "Bühl,

4. Dezember (Original-Korrespondenz). Jüngsten Sonntag versammelten sich

hier nach vorhergegangener Einladung durch den Bezirks-Rabbiner Herrn Dr.

Mayer sämtliche israelitischen Lehrer des Rabbinatsbezirks

Bühl zur Abhaltung der auf diesen Tag

anberaumten Konferenz. Der Herr Bezirks-Rabbiner hieß die Versammelten,

denen sich auch der derzeitige Bezirksälteste Herr Dr. M. Wertheimer

und Synagogenrat S. Weil dahier angeschlossen hatten, herzlich

willkommen und hob den Anwesenden in wenigen, aber geistreichen Worten den

Wert solcher Versammlungen für den Unterricht hervor. Hierauf erteilte

derselbe dem Hauptlehrer Jacob dahier das Wort zu seinem Referate

über den biblisch-geschichtlichen Religionsunterricht. ... In

der hieran anschließenden Diskussion, an welcher Hauptlehrer Lehmann

aus Lichtenau, Lehrer Levy aus

Rheinbischofsheim, Lehrer Maiersohn aus

Rastatt und andere sich beteiligten,

wurde dieser Vereinigung beigestimmt, aber auch hervorgehoben, dass in den

so genannten Religionsschulen, denen für den Religionsunterricht mehr Zeit

zur Verfügung steht, diese Unterrichtsgegenstände ausführlicher behandelt

werden können. Hierauf sprach Lehrer Pollaschek aus

Bodersweier über den Wert des

Pentateuchunterrichts und hob insbesondere die Schwierigkeit hervor, die dem

Lehrer hierbei dadurch bereitet wird, dass so manche Eltern diesem wichtigen

Unterrichtsgegenstand so wenig Sympathie entgegenbringen. Auch von den

anderen Lehrern, die an der hierauf folgenden Besprechung sich beteiligten,

wurde dieser Indifferentismus tief beklagt. Herr Bezirks-Rabbiner Dr. Mayer

legte jedoch in seiner Schlussrede den anwesenden Lehrern dringend ans Herz,

sich hierdurch nicht stören zu lassen und ihren Obliegenheiten umso

gewissenhafter nachzukommen. Im Allgemeinen glaubte der Vorsitzende den

Lehrern bezüglich des geschichtlichen Unterrichts und unter Bezugnahme auf

das Referat des Herrn Hauptlehrers E. Jakob den Wink geben zu sollen,

dass es nicht so wohl darauf ankomme, sich bei einzelnen unerheblichen

geschichtlichen Erzählungen aufzuhalten, als vielmehr durch lichtvolle

Rekapitulationen des Geschichtsstoffes denselben dem Gedächtnisse der Kinder

dauernd einzuprägen, mit anderen Worten dem Unterricht einen mehr intensiven

als extensiven Charakter zu verleihen. Nachdem hierauf die Tagesordnung für

die nächstjährige Konferenz festgestellt war, vereinigte man sich zu einem

gemeinschaftlichen Mittagessen, bei welchem neben guten Speisen und

Getränken auch der gemütliche Teil, Toaste, gesangliche und humoristische

Vorträge nicht fehlten. Erst am späten Abend trennte man sich, mit dem

Bewusstsein, einen genussreichen Tag verlebt zu haben." Artikel

in "Die jüdische Presse" vom 9. Dezember 1886: "Bühl,

4. Dezember (Original-Korrespondenz). Jüngsten Sonntag versammelten sich

hier nach vorhergegangener Einladung durch den Bezirks-Rabbiner Herrn Dr.

Mayer sämtliche israelitischen Lehrer des Rabbinatsbezirks

Bühl zur Abhaltung der auf diesen Tag

anberaumten Konferenz. Der Herr Bezirks-Rabbiner hieß die Versammelten,

denen sich auch der derzeitige Bezirksälteste Herr Dr. M. Wertheimer

und Synagogenrat S. Weil dahier angeschlossen hatten, herzlich

willkommen und hob den Anwesenden in wenigen, aber geistreichen Worten den

Wert solcher Versammlungen für den Unterricht hervor. Hierauf erteilte

derselbe dem Hauptlehrer Jacob dahier das Wort zu seinem Referate

über den biblisch-geschichtlichen Religionsunterricht. ... In

der hieran anschließenden Diskussion, an welcher Hauptlehrer Lehmann

aus Lichtenau, Lehrer Levy aus

Rheinbischofsheim, Lehrer Maiersohn aus

Rastatt und andere sich beteiligten,

wurde dieser Vereinigung beigestimmt, aber auch hervorgehoben, dass in den

so genannten Religionsschulen, denen für den Religionsunterricht mehr Zeit

zur Verfügung steht, diese Unterrichtsgegenstände ausführlicher behandelt

werden können. Hierauf sprach Lehrer Pollaschek aus

Bodersweier über den Wert des

Pentateuchunterrichts und hob insbesondere die Schwierigkeit hervor, die dem

Lehrer hierbei dadurch bereitet wird, dass so manche Eltern diesem wichtigen

Unterrichtsgegenstand so wenig Sympathie entgegenbringen. Auch von den

anderen Lehrern, die an der hierauf folgenden Besprechung sich beteiligten,

wurde dieser Indifferentismus tief beklagt. Herr Bezirks-Rabbiner Dr. Mayer

legte jedoch in seiner Schlussrede den anwesenden Lehrern dringend ans Herz,

sich hierdurch nicht stören zu lassen und ihren Obliegenheiten umso

gewissenhafter nachzukommen. Im Allgemeinen glaubte der Vorsitzende den

Lehrern bezüglich des geschichtlichen Unterrichts und unter Bezugnahme auf

das Referat des Herrn Hauptlehrers E. Jakob den Wink geben zu sollen,

dass es nicht so wohl darauf ankomme, sich bei einzelnen unerheblichen

geschichtlichen Erzählungen aufzuhalten, als vielmehr durch lichtvolle

Rekapitulationen des Geschichtsstoffes denselben dem Gedächtnisse der Kinder

dauernd einzuprägen, mit anderen Worten dem Unterricht einen mehr intensiven

als extensiven Charakter zu verleihen. Nachdem hierauf die Tagesordnung für

die nächstjährige Konferenz festgestellt war, vereinigte man sich zu einem

gemeinschaftlichen Mittagessen, bei welchem neben guten Speisen und

Getränken auch der gemütliche Teil, Toaste, gesangliche und humoristische

Vorträge nicht fehlten. Erst am späten Abend trennte man sich, mit dem

Bewusstsein, einen genussreichen Tag verlebt zu haben." |

Kantor Daniel Levy und Hannchen geb. Cahnmann feiern

Silberne Hochzeit (1903)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1903: "Rheinbischofsheim,

12. August (1903). Herr Kantor Daniel Levy und dessen Gattin

Hannchen geb. Cahnmann dahier, begehen am 14. dieses Monats im engsten

Familienkreises das Fest der silbernen Hochzeit. Herr Levy, der nunmehr im

40. Amtsjahre steht, ist ein Schüler des seligen Lehrers Eppstein aus Saarwellingen

und dessen erst im vorigen Jahre verstorbenen Schwagers, Isac Levy in Merzig,

bei dem er seine Ausbildung im Hebräisch erhielt. Nachdem er zunächst in

verschiedenen Orten des Großherzogtums Baden seine Lehr- und

Amtstätigkeit ausgeübt hatte, folgte er vor nunmehr fast 21 Jahren einem

Rufe hierher. Hier hat er sich in langjähriger Tätigkeit als Lehrer und

Kantor, wie auch als wohltätiger und edler Menschenfreunde allgemeine

Achtung und Liebe erworben. Er ist der Verfasser des auch in weiteren

Kreisen bekannten jüdischen ABC-Büchleins. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1903: "Rheinbischofsheim,

12. August (1903). Herr Kantor Daniel Levy und dessen Gattin

Hannchen geb. Cahnmann dahier, begehen am 14. dieses Monats im engsten

Familienkreises das Fest der silbernen Hochzeit. Herr Levy, der nunmehr im

40. Amtsjahre steht, ist ein Schüler des seligen Lehrers Eppstein aus Saarwellingen

und dessen erst im vorigen Jahre verstorbenen Schwagers, Isac Levy in Merzig,

bei dem er seine Ausbildung im Hebräisch erhielt. Nachdem er zunächst in

verschiedenen Orten des Großherzogtums Baden seine Lehr- und

Amtstätigkeit ausgeübt hatte, folgte er vor nunmehr fast 21 Jahren einem

Rufe hierher. Hier hat er sich in langjähriger Tätigkeit als Lehrer und

Kantor, wie auch als wohltätiger und edler Menschenfreunde allgemeine

Achtung und Liebe erworben. Er ist der Verfasser des auch in weiteren

Kreisen bekannten jüdischen ABC-Büchleins.

Nicht nur von seinen Gemeindeangehörigen, sondern auch von christlicher

Seite sind ihm aus diesem Anlasse zahlreiche ehrende Beweise von

Anhänglichkeit und Verehrung zuteil geworden.

(Auch wir senden herzlichste Wünsche für weiteres Wohlergehen dem edlen

Paare und seiner Familie. Redaktion des

'Israelit"). |

Lehrer Daniel Levy feiert sein 40-jähriges

Dienstjubiläum (1904)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1904: "Könen

bei Trier. In welchem guten Andenken die hiesige jüdische

Gemeinde bei einem früheren Lehrer steht, zeigt uns der jüngste Besuch

des Herrn Lehrer Daniel Levi aus Rheinbischofsheim (Baden), der vor

40 Jahren als junger Mann hier (sc. Könen) angestellt war und sein 40jähriges

Dienstjubiläum durch diesen Besuch feierte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1904: "Könen

bei Trier. In welchem guten Andenken die hiesige jüdische

Gemeinde bei einem früheren Lehrer steht, zeigt uns der jüngste Besuch

des Herrn Lehrer Daniel Levi aus Rheinbischofsheim (Baden), der vor

40 Jahren als junger Mann hier (sc. Könen) angestellt war und sein 40jähriges

Dienstjubiläum durch diesen Besuch feierte.

Der Jubilar, der bei seinen damaligen Schülern, die jetzt ältere Männer

geworden und bei allen seinen hiesigen Bekannten sehr beliebt war und noch

in bestem Andenken steht, weilte bei seiner Ferienreise über Samstags bei

uns, erfreute uns Freitagabends durch seinen herrlichen Gebetsvortrag und

beschenkte die hiesige Gemeinde mit einem silbernen

Kidduschbecher.

Möchte der Allmächtige den Jubilar noch viele Jahre gesund erhalten,

dass er auch weiter wie bisher in seinem Amte tätig sein kann, wo er

schon 22 Jahre auf einer Stelle wirkt und möge ihm ein fröhlicher

Lebensabend im Kreise seiner Familie und Freunde beschieden

sein." |

Lehrer Levy wirbt für seine Schülerpension (1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903:

"Schüler oder Schülerinnen, welche die hiesige 5-klassige

Realschule besuchten wollen, finden billigste

Pension

bei Lehrer Levy, Rheinbischofsheim (Baden)." |

Lehrer Levy ist 25 Jahre in Rheinbischofsheim

(1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1907: "Rheinbischofsheim,

10. Mai (1907). Am 2. Juni dieses Jahres werden es 25 Jahre, dass Herr D.

Levi als Lehrer und Kantor in unserer Gemeinde tätig ist. Durch seine

pädagogischen Leistungen und durch seine trefflichen Eigenschaften hat er

sich die Liebe und Achtung der ganzen Gemeinde und aller, die ihn kennen,

in hohem Grade erworben. Man beabsichtigt, das 25-jährige Ortsjubiläum

des verdienten Mannes in der Gemeinde festlich zu begehen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1907: "Rheinbischofsheim,

10. Mai (1907). Am 2. Juni dieses Jahres werden es 25 Jahre, dass Herr D.

Levi als Lehrer und Kantor in unserer Gemeinde tätig ist. Durch seine

pädagogischen Leistungen und durch seine trefflichen Eigenschaften hat er

sich die Liebe und Achtung der ganzen Gemeinde und aller, die ihn kennen,

in hohem Grade erworben. Man beabsichtigt, das 25-jährige Ortsjubiläum

des verdienten Mannes in der Gemeinde festlich zu begehen." |

Lehrer Daniel Levy feiert sein 30-jähriges Ortsjubiläum

(1912)

Anmerkung: im Text ist falsch vom 40-jährigen Dienstjubiläum die

Rede, das Levi jedoch bereits 1904 gefeiert hatte.

Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:

"Rheinbischofsheim. Lehrer Levi feierte am 8. Juni unter

allgemeiner Beteiligung sein 40-jähriges Amtsjubiläum." Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:

"Rheinbischofsheim. Lehrer Levi feierte am 8. Juni unter

allgemeiner Beteiligung sein 40-jähriges Amtsjubiläum." |

Lehrer Daniel Levy feiert sein

50-jähriges Dienstjubiläum (1914)

Artikel

in "Das jüdische Blatt" vom 29. Mai 1914: "Rheinbischofsheim. Vorigen

Samstag hielt Herr Lehrer Levy in seiner vor 50 Jahren angetretenen Stelle

zu Cönen (Rheinland) einen Dankgottesdienst ab. Die Gemeinde nahm innigen

Anteil an dieser Weihefeier, obschon wenige mehr da waren, die Herrn Levy im

Amte von damals her noch kannten. Ad multos annos!" Artikel

in "Das jüdische Blatt" vom 29. Mai 1914: "Rheinbischofsheim. Vorigen

Samstag hielt Herr Lehrer Levy in seiner vor 50 Jahren angetretenen Stelle

zu Cönen (Rheinland) einen Dankgottesdienst ab. Die Gemeinde nahm innigen

Anteil an dieser Weihefeier, obschon wenige mehr da waren, die Herrn Levy im

Amte von damals her noch kannten. Ad multos annos!" |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Aaron Juda aus Lehrensteinsfeld wird in

Rheinbischofsheim wegen "Gotteslästerung" verurteilt (1842)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 13. April 1842 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Rheinbischofsheim. [Landesverweisung]. Gegen den unten

signalisierten Israeliten Aaron Juda aus Lehrensteinsfeld,

königlich württembergischen Oberamts Weinsberg, welcher wegen Gotteslästerung

dahier in Untersuchung gekommen, hat das großherzogliche Hofgericht des

Mittelrheinkreises unterm 17. März dieses Jahres Nr. 3017 das Urteil

erlassen: Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 13. April 1842 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Rheinbischofsheim. [Landesverweisung]. Gegen den unten

signalisierten Israeliten Aaron Juda aus Lehrensteinsfeld,

königlich württembergischen Oberamts Weinsberg, welcher wegen Gotteslästerung

dahier in Untersuchung gekommen, hat das großherzogliche Hofgericht des

Mittelrheinkreises unterm 17. März dieses Jahres Nr. 3017 das Urteil

erlassen:

'Aaron Juda sei der Gotteslästerung für schuldig zu erklären,

und deshalb zu einer Schellenwerksstrafe von vierzehn Tagen, sowie zu

Tragung der Untersuchungs- und Straferstehungskosten zu verurteilen und

nach erstandener Strafe der großherzoglichen badischen Lande zu

verweisen.'

Dieses wird zum Zweck der Arretierung des Aaron Juda für den Fall, als er

die Landesverweisung brechen sollte, hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Rheinbischofsheim, den 29. März 1842. Großherzogliches Bezirksamt.

Signalement des Aaron Juda: Alter 23 Jahre; Größe 5' 4"

7'"; Körperbau untersetzt, etwas vorhängenden Kopf; Farbe der Haare

braun; Augen grau; Augenbrauen dunkelbraun; Gesicht rund; Stirn niedrig;

Nase klein und spitzig; Mund klein und aufgeworfen; Zähne gut; Kinn rund;

Bar dunkelbraun rasiert; Besondere Kennzeichen keine."

|

Aus der Liebmann Kahnheimer'schen

Stiftung ist ein Brautlegat zu vergeben (1868)

Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 24. Oktober 1868: "Rheinbischofsheim.

Bekanntmachung. Aus der Liebmann Kahnheimer'schen Stiftung dahier

ist ein Brautlegat an ein armes Mädchen aus der Verwandtschaft des

seligen Stifters zu vergeben. die berechtigen Bewerberinnen werden daher

aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche unter Anschluss eines Sitten- und

Vermögenszeugnisses, sowie eines Nachweises über deren Verwandtschaftsgrad

binnen 3 Wochen bei dem Synagogenrat allda einzureichen. Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 24. Oktober 1868: "Rheinbischofsheim.

Bekanntmachung. Aus der Liebmann Kahnheimer'schen Stiftung dahier

ist ein Brautlegat an ein armes Mädchen aus der Verwandtschaft des

seligen Stifters zu vergeben. die berechtigen Bewerberinnen werden daher

aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche unter Anschluss eines Sitten- und

Vermögenszeugnisses, sowie eines Nachweises über deren Verwandtschaftsgrad

binnen 3 Wochen bei dem Synagogenrat allda einzureichen.

Rheinbischofsheim, den 21. Oktober 1868. Der Synagogenrat."

|

Öffentlicher Dank der Landwirte (Tabakpflanzer) an die

jüdischen Tabakhändler (1894)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1894: "Rheinbischofsheim,

18. Januar (1894). Vorige Woche wurde der Tabak vollständig abgewogen zur

großen Zufriedenheit der Pflanzer sowie der Käufer. Es wurden hier rund

2.500 Zentner angebaut und kam die hübsche Summe von ca. 75.000 Mark zur

Auszahlung. Die Käufer sind: A. Hirsch jun.,

Mannheim; Lußheimer,

Hohenheim (verschrieben für:

Hockenheim); Odenheimer u. Marx, beide von

Bruchsal; Kaufmann und Benslein,

Mannheim; Weißmann, Birnheim und Gekler, Straßburg. Die hiesigen

Tabakpflanzer sprechen sämtlichen genannten Firmen für die solide

Behandlung den Dank öffentlich aus." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1894: "Rheinbischofsheim,

18. Januar (1894). Vorige Woche wurde der Tabak vollständig abgewogen zur

großen Zufriedenheit der Pflanzer sowie der Käufer. Es wurden hier rund

2.500 Zentner angebaut und kam die hübsche Summe von ca. 75.000 Mark zur

Auszahlung. Die Käufer sind: A. Hirsch jun.,

Mannheim; Lußheimer,

Hohenheim (verschrieben für:

Hockenheim); Odenheimer u. Marx, beide von

Bruchsal; Kaufmann und Benslein,

Mannheim; Weißmann, Birnheim und Gekler, Straßburg. Die hiesigen

Tabakpflanzer sprechen sämtlichen genannten Firmen für die solide

Behandlung den Dank öffentlich aus." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Fahndung nach Moses Kahnmann von Rheinbischofsheim

(1834)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1834 S. 880 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Vorladung und Fahndung. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1834 S. 880 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Vorladung und Fahndung.

Moses Kahnmann von Rheinbischofsheim, welcher dahier wegen Betrugs

in Untersuchung gestanden, und ungeachtet der handgelübdlichen

Versicherung, sich nicht von Hause zu entfernen, entwichen ist, wird

nunmehr aufgefordert, sich zur Vervollständigung der Untersuchung binnen

4 Wochen dahier zu stellen, und über den Handgelübdebruch zu

verantworten, als sonst nach Lage der Akten gegen ihn erkannt werden

würde.

Die Großherzoglichen Polizeibehörden werden zugleich ersucht, auf den

Inkulpaten, dessen Signalement unten folgt, zu fahnden, und ihn im

Vertretungsfalle anher abführen zu lassen.

Kork, den 24. September 1834.

Großherzoglich badisches Bezirksamt.

Signalement. Alter 62 Jahr, Größe 5' 8", Augen braun, Haare

schwarz mit weiß vermischt, Nase groß und gebogen, Gesichtsfarbe blass,

Zähne mangelhaft, Körperbau stark." |

Zum Tod des Kriegsveteranen Moses Kahn (1894)

Anmerkung: die Angabe des Lebensalters - 36 Jahre - dürfte nicht stimmen, wenn

gleichzeitig von vier erwachsenen Kindern die Rede ist und der Krieg 1870/71

23/24 Jahre zurück liegt.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1894:

"Rheinbischofsheim, 19. Januar (1894). Heute hatte unser

Veteranenverein die traurige Pflicht, einen Kameraden zu Grabe zu tragen.

Moses Kahn, 36 Jahre alt, diente beim 4. badischen Infanterie-Regiment Nr.

112 und war ein treues Mitglied unseres Vereins. Er hinterlässt eine

trauernde Witwe und vier erwachsene Kinder. Er war ein braver und

ehrenhafter Mann. Der Verein gab dem Dahingeschiedenen mit umflorter Fahne

das Geleite zur letzten Ruhestätte." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Februar 1894:

"Rheinbischofsheim, 19. Januar (1894). Heute hatte unser

Veteranenverein die traurige Pflicht, einen Kameraden zu Grabe zu tragen.

Moses Kahn, 36 Jahre alt, diente beim 4. badischen Infanterie-Regiment Nr.

112 und war ein treues Mitglied unseres Vereins. Er hinterlässt eine

trauernde Witwe und vier erwachsene Kinder. Er war ein braver und

ehrenhafter Mann. Der Verein gab dem Dahingeschiedenen mit umflorter Fahne

das Geleite zur letzten Ruhestätte." |

Auszeichnungen für den

Kriegsfreiwilligen Max Bloch (1915; 1918 gefallen)

Artikel

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift: Centralorgan für die gesamten

Interessen des Judentums" (Wien) vom 14. Mai 1915: "Rheinbischofsheim

(Baden). Vizefeldwebel in einem Jägerbataillon Großkaufmann Max Bloch,

Kriegsfreiwilliger, erhielt die Württembergische Tapferkeitsmedaille und das

Mecklenburgische Militärische Verdienstkreuz." Artikel

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift: Centralorgan für die gesamten

Interessen des Judentums" (Wien) vom 14. Mai 1915: "Rheinbischofsheim

(Baden). Vizefeldwebel in einem Jägerbataillon Großkaufmann Max Bloch,

Kriegsfreiwilliger, erhielt die Württembergische Tapferkeitsmedaille und das

Mecklenburgische Militärische Verdienstkreuz." |

Zum Tod von Henry Bodenheimer in

Paris (1937; geboren in Rheinbischofsheim)

Anmerkung: Henry (Henri) Bodenheimer starb im Alter von 72 Jahren am 29.

Dezember 1937 in Paris:

https://www.jta.org/1937/12/29/archive/henri-bodenheimer-president-of-ort-board-dies.

Artikel

in der "Central-Verein-Zeitung" vom 13. Januar 1938: "Henry Bodenheimer -

Paris. Aus Paris kommt die Nachricht von dem plötzlichen Tod Henry

Bodenheimers. Bodenheimer, aus Rheinbischofsheim im badischen Hanauerland

gebürtig, war der Inhaber des Bankhauses Maison Bodenheimer an den Champs

Elysees, aber darüber hinaus wuchs er in den letzten Jahren zu einer der

maßgeblichen Persönlichkeiten der französisch-jüdischen Hilfstätigkeit

heran. Insbesondere die Hilfe für die aus Deutschland Ausgewanderten war zum

großen Teil sein persönliches Werk, und wer bei dieser Gelegenheit mit ihm

in Berührung kam, wird den ruhig-freundlichen und selbstlosen Mann nicht

vergessen. Ca." Artikel

in der "Central-Verein-Zeitung" vom 13. Januar 1938: "Henry Bodenheimer -

Paris. Aus Paris kommt die Nachricht von dem plötzlichen Tod Henry

Bodenheimers. Bodenheimer, aus Rheinbischofsheim im badischen Hanauerland

gebürtig, war der Inhaber des Bankhauses Maison Bodenheimer an den Champs

Elysees, aber darüber hinaus wuchs er in den letzten Jahren zu einer der

maßgeblichen Persönlichkeiten der französisch-jüdischen Hilfstätigkeit

heran. Insbesondere die Hilfe für die aus Deutschland Ausgewanderten war zum

großen Teil sein persönliches Werk, und wer bei dieser Gelegenheit mit ihm

in Berührung kam, wird den ruhig-freundlichen und selbstlosen Mann nicht

vergessen. Ca." |

Über Clementine Sophie Krämer geb. Cahnmann

(1873-1942)

| Clementine Sophie Kraemer geb. Cahnmann (1873

Rheinbischofsheim - 1942 KZ Theresienstadt), Sozialarbeiterin, war führend in der jüdischen Sozialarbeit und der allgemeinen Wohlfahrtspflege in München tätig, seit 1905 für den Verein Israelitische Jugendhilfe; wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. |

Über den Bankier Herbert Kahnheimer (1897 - ?)

Anmerkung des Webmasters: auf den aus Rheinbischofsheim stammenden Bankier H.

Kahnheimer wurden wir durch den an umfangreichen Recherchen zur

"Darmstädter Sezession" arbeitenden Horst Dieter Bürkle (Darmstadt)

aufmerksam gemacht. Leider liegen zu Herbert Kahnheimer bislang nur die unten

genannten Informationen vor. Wer mehr über H. Kahnheimer weiß, möge sich

bitte an Horst Dieter Bürkle wenden: E-Mail.

links:

"Bildnis des Bankiers H. Kahnheimer" von dem Karlsruher Maler

Georg Scholz (1924; der Maler aus den Reihen der Darmstädter Sezession

wurde in der NS-Zeit als "entartet" eingestuft; das Original des

Bildes ist unauffindbar bzw. verschollen). links:

"Bildnis des Bankiers H. Kahnheimer" von dem Karlsruher Maler

Georg Scholz (1924; der Maler aus den Reihen der Darmstädter Sezession

wurde in der NS-Zeit als "entartet" eingestuft; das Original des

Bildes ist unauffindbar bzw. verschollen).

Herbert Kahnheimer (geb. 31.5.1897 in Rheinbischofsheim, gest. ?),

in Berlin und Paris als Bankier tätig, 1936 in Berlin

enteignet. |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Branntweinbrennerei A. Kahn

Söhne (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901:

"Selbstgebranntes Schwarzwälder Kirsch- und Zwetschgenwasser. Koscher

al Pessach. empfehle per Liter inklusive Flasche à Mark 2.60

beziehungsweise Mark 2.- ab hier. A. Kahn Söhne, Branntweinbrennerei und

Liqueurfabrik, Rheinbischofsheim, Baden. Wiederverkäufer

Rabatt!" Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901:

"Selbstgebranntes Schwarzwälder Kirsch- und Zwetschgenwasser. Koscher

al Pessach. empfehle per Liter inklusive Flasche à Mark 2.60

beziehungsweise Mark 2.- ab hier. A. Kahn Söhne, Branntweinbrennerei und

Liqueurfabrik, Rheinbischofsheim, Baden. Wiederverkäufer

Rabatt!" |

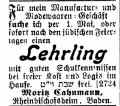

Anzeige des Manufaktur- und Modewarengeschäftes Moritz Cahnmann

(1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901: "Für

mein Manufaktur- und Modewaren-Geschäft suche ich per 1. Mai, oder sofort

nach den jüdischen Feiertagen einen Lehrling mit guten Schulkenntnissen

bei guter Kost und Logis im Haus. Schabbat und Feiertag frei. Moritz

Cahnmann, Rheinbischofsheim, Baden." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901: "Für

mein Manufaktur- und Modewaren-Geschäft suche ich per 1. Mai, oder sofort

nach den jüdischen Feiertagen einen Lehrling mit guten Schulkenntnissen

bei guter Kost und Logis im Haus. Schabbat und Feiertag frei. Moritz

Cahnmann, Rheinbischofsheim, Baden." |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Erste

Berichte über die Gottesdienste der Rheinbischofsheimer Juden liegen aus den

1730-Jahren vor. Da es damals noch keine zehn Männer am Ort gab, tat man sich

mit den Juden im Nachbarort Lichtenau

zusammen und traf sich im Haus des Marx Kaufmann in Lichtenau unregelmäßig am

Sabbat und an den Feiertagen. Kaufmann selbst übernahm den Dienst des Vorsängers.

Da die Juden hierzu allerdings keine herrschaftliche Erlaubnis hatten, wurden

die Teilnehmer dieser Versammlungen 1736 zur Verantwortung gezogen. Sie meinten

freilich, dass es sich bei ihrer Zusammenkunft nicht um einen "ordentlichen

Schulgang" gehandelt habe und sie sich auch keiner Übertretung schuldig fühlten.

Oberamtmann Bassy war unnachsichtig und belegte Kaufmann mit einer hohen Strafe

von 20 Gulden, die beiden Mitangeklagten mit je fünf Gulden. Das

Regierungskollegium in Buchsweiler reduzierte wenig später die Strafe um die Hälfte.

Darauf erwarb die Rheinbischofsheimer Judenschaft gegen Entrichtung von 150

Gulden das Recht zur Abhaltung ihrer Schule, das heißt zur Einrichtung eines Betsaales.

Dieser wurde zunächst in einem jüdischen Wohnhaus eingerichtet.

Um 1815 wurde eine Synagoge erbaut (Standort

Oberdorfstrasse 3, Flurstück 230/1).

Im Synagogengebäude befanden sich ein auch Schulsaal und die Wohnung des jüdischen

Lehrers. Vermutlich war in einem Nebengebäude auch ein rituelles Bad

untergebracht, das 1933 nicht mehr benutzt wurde.

Am 28. Juli 1855 fand die

Einweihung einer neuen Tora-Rolle für der Synagoge statt, die mit

einem großen Fest am Ort begangen wurde:

Artikel

in der "Karlsruher Zeitung" vom 5. August 1855: "Rheinbischofsheim,

3. August (1855). Seit langer Zeit waren wieder einmal die Straßen unseres

ruhigen und stillen Amtsortes an den beiden Tagen des 27. und 28. Juli

belebter denn sonst. Es galten diese beiden Tage der hiesigen israelitischen

Gemeinde. Wie anderwärts, so hatte sich auch in der hiesigen

Israelitengemeinde ein Unterstützungsverein gebildet, der sich neben

der Unterstützung der Notleidenden auch zur Aufgabe machte, den Sinn für

Kultus und Religiosität zu wecken und zu kräftigen. Die Mitglieder des

gesamten Vereins stifteten aus eigenen Mitteln eine neue Tora in die

Synagoge dahier, deren Einweihung am 28. vorigen Monats stattfand. Schon

Tags vorher wurde solche unter dem Klange der Musik von den Stiftern durch

den Ort getragen, und währenddessen sah man Gäste, welche sich bei den Fest

beteiligen wollten, von nah und fern eintreffen. Vom Nachmittag an war diese

Tora bis zum andern Morgen 8 Uhr in einem besonders dazu hergerichteten,

schön geschmückten, und Abends prachtvoll erleuchteten Zimmer zur Ansicht

ausgestellt. Der Vorabend wurde durch die Israeliten mit einem heiteren

Balle gefeiert. am anderen Morgen bewegte sich der Zug mit der Tora der

Synagoge zu. Während desselben spielte die Musik, ertönte der Gesang der

israelitischen Schuljugend und der gewählten Sänger, und flatterten die

badischen Fahnen. Die meisten Zuschauer schlossen sich dem Zuge an. Er hielt

in kurzer Entfernung von der Synagoge, und den Mitgliedern des

Unterstützungsvereins, welche die Tora trugen, wurden noch die weiteren in

der Synagoge befindlichen Gesetzesrollen entgegen getragen, wobei Herr

Stadtrabbiner Willstätter von

Karlsruhe (der wegen Unwohlseins des Herrn Bezirksrabbiners Schott

zu Bühl die Feier der Einweihung leitete)

einige Worte zu der versammelten Menge sprach. - Nach dem Eintritte in die

Synagoge wurde ein von dem hiesigen israelitischen Lehrer Witthan gut

gewähltes Quartett von der Schuljugend unter Mitwirkung mehrerer

christlichen Lehrer gesungen. Ergreifend für jedes Gemüt war die nun

folgende Festpredigt des Herrn Rabbiners Willstätter. Die Haltung

aller Anwesenden während der ganzen Feier war eine musterhafte. Es machte

einen wahrhaft erhebenden Eindruck, eine so zahlreiche Versammlung, die

sonst durch Konfession geschieden war, in der Achtung vor dem fremden

Glauben und in der Huldigung für das, allen kirchlichen Gegensätzen zugrunde

liegende rein religiöse Gefühl so, wie hier geschehen, vereinigt zu sehen.

Allen Anwesenden wir das Fest ein denkwürdiges sein, zumal für die

Angehörigen der israelitischen Gemeinde selbst." Artikel

in der "Karlsruher Zeitung" vom 5. August 1855: "Rheinbischofsheim,

3. August (1855). Seit langer Zeit waren wieder einmal die Straßen unseres

ruhigen und stillen Amtsortes an den beiden Tagen des 27. und 28. Juli

belebter denn sonst. Es galten diese beiden Tage der hiesigen israelitischen

Gemeinde. Wie anderwärts, so hatte sich auch in der hiesigen

Israelitengemeinde ein Unterstützungsverein gebildet, der sich neben

der Unterstützung der Notleidenden auch zur Aufgabe machte, den Sinn für

Kultus und Religiosität zu wecken und zu kräftigen. Die Mitglieder des

gesamten Vereins stifteten aus eigenen Mitteln eine neue Tora in die

Synagoge dahier, deren Einweihung am 28. vorigen Monats stattfand. Schon

Tags vorher wurde solche unter dem Klange der Musik von den Stiftern durch

den Ort getragen, und währenddessen sah man Gäste, welche sich bei den Fest

beteiligen wollten, von nah und fern eintreffen. Vom Nachmittag an war diese

Tora bis zum andern Morgen 8 Uhr in einem besonders dazu hergerichteten,

schön geschmückten, und Abends prachtvoll erleuchteten Zimmer zur Ansicht

ausgestellt. Der Vorabend wurde durch die Israeliten mit einem heiteren

Balle gefeiert. am anderen Morgen bewegte sich der Zug mit der Tora der

Synagoge zu. Während desselben spielte die Musik, ertönte der Gesang der

israelitischen Schuljugend und der gewählten Sänger, und flatterten die

badischen Fahnen. Die meisten Zuschauer schlossen sich dem Zuge an. Er hielt

in kurzer Entfernung von der Synagoge, und den Mitgliedern des

Unterstützungsvereins, welche die Tora trugen, wurden noch die weiteren in

der Synagoge befindlichen Gesetzesrollen entgegen getragen, wobei Herr

Stadtrabbiner Willstätter von

Karlsruhe (der wegen Unwohlseins des Herrn Bezirksrabbiners Schott

zu Bühl die Feier der Einweihung leitete)

einige Worte zu der versammelten Menge sprach. - Nach dem Eintritte in die

Synagoge wurde ein von dem hiesigen israelitischen Lehrer Witthan gut

gewähltes Quartett von der Schuljugend unter Mitwirkung mehrerer

christlichen Lehrer gesungen. Ergreifend für jedes Gemüt war die nun

folgende Festpredigt des Herrn Rabbiners Willstätter. Die Haltung

aller Anwesenden während der ganzen Feier war eine musterhafte. Es machte

einen wahrhaft erhebenden Eindruck, eine so zahlreiche Versammlung, die

sonst durch Konfession geschieden war, in der Achtung vor dem fremden

Glauben und in der Huldigung für das, allen kirchlichen Gegensätzen zugrunde

liegende rein religiöse Gefühl so, wie hier geschehen, vereinigt zu sehen.

Allen Anwesenden wir das Fest ein denkwürdiges sein, zumal für die

Angehörigen der israelitischen Gemeinde selbst."

|

| |

Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 17. August 1855: "Bei A. Bielefeld in

Karlsruhe ist zu haben: Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 17. August 1855: "Bei A. Bielefeld in

Karlsruhe ist zu haben:

Rede und Gebete, gesprochen bei Gelegenheit der feierlichen

Verbringung einer neu geschriebenen Thora-Rolle in die Synagoge zu

Rheinbischofsheim von B. Willstätter, Stadt- und Bezirks-Rabbiner in

Karlsruhe.

Preis 6 Kr. Der Erlös ist zu einem wohltätigen Zwecke bestimmt."

|

Verzeichnis

der Bestände im Katalog der Gemeindebibliothek der Israelitischen Gemeinde

Frankfurt im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" Januar

1931 S. 174. Verzeichnis

der Bestände im Katalog der Gemeindebibliothek der Israelitischen Gemeinde

Frankfurt im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" Januar

1931 S. 174. |

Nachdem die Zahl der Juden in Freistett und Rheinbischofsheim stark zurückgegangen

war, wurde die Freistetter Synagoge 1935 geschlossen und nicht mehr zu

Gottesdiensten verwendet. In der Synagoge in Rheinbischofsheim wurden bis zum

November 1938 Gottesdienste gefeiert.

In der Pogromnacht 1938 wurde nach

vorliegenden Augenzeugenberichten am 10. November 1938 die Inneneinrichtung der

Synagoge und der Religionsschule vollkommen zerstört. Bei den Tätern handelte

es sich dabei großenteils (wie in Bodersweier) um österreichische SS-Leute,

teilweise um örtliche Parteigenossen, angeführt von dem damaligen Ortsgruppenführer

und dem Ortspolizisten. Die Fenster des Gebäudes wurden zerschlagen, die Bänke,

der Kronleuchter und der Toraschrein sowie die rituellen Gegenständen wurden in

den Vorhof geworfen. Eine Torarolle wurde wie eine Fahne an eine Stange gehängt

und damit ein Umzug veranstaltet. Auf dem Hof ist mit dem zerschlagenen Inventar

ein großes Feuer gemacht worden, bei dem auch ein Nussbaum verbrannt ist. Das

Synagogengebäude selbst wurde nicht angezündet, weil inzwischen eine nichtjüdische

Familie in der ehemaligen Wohnung des Religionslehrers wohnte.

Die Juden des Ortes wurden im Ortsarrest gesammelt und mussten anschließend

unter dem Spott der zuschauenden Schulkinder und anderer Ortsbewohner zum

Lindenplatz marschieren. Der damalige Religionslehrer Hirschberger war

gezwungen, in seinem Talar und mit einem Gebetbuch in der Hand, dem Zug

vorauszugehen.

1953 wurde das Gebäude abgebrochen. Der Platz blieb unbebaut (Gärten). Anfang

der 1950er-Jahre wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage erhoben

gegen zwei Männer, denen man eine Beteiligung beim Pogrom in Rheinbischofsheim

vorwarf. Die Gerichtsverhandlung führte zu keinem Ergebnis, da die Angeklagten

ihre Beteiligung bestritten und es keine klaren Zeugenaussagen gegeben hat.

Adresse/Standort der Synagoge: (1932:

Gebäude Nr. 7)

Fotos

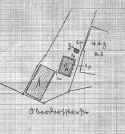

Historisches Foto

(Quelle des Fotos: Hundnurscher/Taddey, s. Lit. Abb. 182; der Plan stammt

aus dem Einschätzungsverzeichnis für die Brandversicherung 1933):

|

|

|

Die Synagoge in

Rheinbischofsheim

|

Synagogengrundstück Oberdorfstraße 3

(rechts davon Nr.

5): 1 markiert das

Synagogengebäude mit Schulsaal

und Wohnung, 2

markiert ein

Nebengebäude mit einer

Malerwerkstatt und 3 war das

Nebengebäude (Toiletten)

|

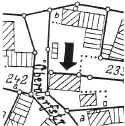

Lageplan der ehemaligen

Synagoge in

Rheinbischofsheim mit Eintragung der

heute noch bestehenden

Nachbargebäuden.

Der Pfeil zeigt auf die ehemalige Synagoge

(Gebäude auf

Plan links Nr. 1), rechts

darunter die Nebengebäude (Gebäude

auf Plan

links Nr. 2 und 3)

(Quelle: F. Peter s.Lit. S. 10) |

| |

|

| DIe Synagoge nach dem

Novemberpogrom 1938 |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos 2003:

(Fotos: Hahn,

Aufnahmedatum: 1.9.2003) |

|

|

| |

Das Grundstück,

auf dem die ehemalige Synagoge Rheinbischofsheim stand

(Oberdorfstraße 3) |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

Hinweis auf die

Forschungen von Gerd Hirschberg:

Gerd Hirschberg befasst sich seit längerem mit der Geschichte der ehemaligen jüdischen

Gemeinden Freistett und Rheinbischofsheim. Ausführlich dokumentierte er die Entstehungsgeschichte des jüdischen Friedhofs Freistett und

die Lebensumstände der jüdischen Familien im ausgehenden 19. Jahrhundert

anhand von Aktenauszügen aus dem Gemeindearchiv Rheinau. Der Schwerpunkt

lag auf Informationen aus dem Ort Freistett, weil das Archiv der Gemeinde

Rheinbischofsheim infolge Kriegseinwirkung zerstört wurde. Die Dokumentation endet mit der Darstellung der Schicksale der ehemaligen

jüdischen Freistetter und Rheinbischofsheimer in der NS-Zeit, wie sie aus

den Wiedergutmachungsakten rekonstruierbar sind.

Anfragen an Gerd Hirschberg über E-Mail

[gehirschberg(et)gmx.de].

Artikel in der "Mittelbadischen Presse" vom 23. Februar 2013:

"'Keiner ist wieder hergezogen'. Gerd Hirschberg recheriert

die tragische Geschichte der Juden in Rheinau, die mit den Nazis

endete..."

Link

zum Artikel |

| |

| Januar 2015:

Vorstellung des Buches von Gerd Hirschberg |

Artikel im "Acher-Bühler-Bote" vom 31. Januar 2015: "Recherche war ein mühseliges

Unterfangen. Autor schreibt über jüdische Geschichte in Rheinau...."

Artikel im "Acher-Bühler-Bote" vom 31. Januar 2015: "Recherche war ein mühseliges

Unterfangen. Autor schreibt über jüdische Geschichte in Rheinau...." |

Weiterer Artikel von Dieter Heidt in der

"Mittelbadischen Presse" - www.bo.de

vom 30. Januar 2015: "Rheinau-Freistett. Hirschberg präsentiert

Buch über jüdische Gemeinden..."

Link

zum Artikel |

| |

|

2018:

Wiedereinführung des Daniel-Levy-Preises |

Lehrer Daniel Levy ist 1849 als

Sohn von Handelsmann Lazar Levy und seiner Frau Gotton in

Saarwellingen geboren. Er heiratete

1878 in Rheinbischofsheim Hanna geb. Kahnmann. Mit der Heirat

erfolgte eine Versetzung nach Rheinbischofsheim. 1914 wurde Lehrer Daniel

Levy vom Großherzog mit der goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Er

starb 1917 im Alter von 68 Jahren in Rheinbischofsheim. Auf Daniel Levys

Grabstein im jüdischen Friedhof in

Freistett ist der Spruch zu lesen: "Tue recht und scheue niemand". Von

den Erben Daniel Levys wurde 1918 ein Preis zu dessen Gedächtnis als

Stiftung eingerichtet. 1935 wurde die Stiftung wie alle Stiftungen in

Deutschland aufgelöst. 2018 wurde der Preis wieder eingeführt als Preis des

Anne-Frank-Gymnasiums für Toleranz, Menschlichkeit und Akzeptanz anders

Lebender. Er wird künftig jährlich einem Schüler der elften Klasse des

Anne-Frank-Gymnasiums verliehen.

Siehe dazu Presseartikel vom 14. Dezember 2018:

"'Suche den

Frieden und jage ihm nach. Feier zur Wiedereinführung des

Daniel-Levy-Preises am Anne-Frank-Gymnasium..."

|

| |

|

Juli 2024:

Weitere Stolpersteine werden in

Rheinbischofsheim verlegt |

Artikel von Ellen Matzat-Sauter in "Badische

Neueste Nachrichten" vom 29. Mai 2024: "In Auschwitz umgebracht. Von den

Nazis ermordet: Die Geschichte von Hugo und Hermine Kaufmann aus

Rheinbischofsheim

In Rheinbischofsheim werden am 28. Juni an drei Stellen die ersten

'Stolpersteine' verlegt. Die Menschen, an die dadurch erinnert wird, sind

kaum noch bekannt. Aber die Familien haben mehr als 200 Jahren im Ort

gewohnt. 'Obwohl sie vertrieben und teilweise ermordet wurden, gehören sie

hierher und zu uns', betont Gerd Hirschberg vom Arbeitskreis Stolpersteine

im Historischen Verein Rheinau. Vor der Verlegung sollen die Geschichten der

Menschen vorgestellt werden, denen die Stolpersteine gewidmet sind.

Hugo Kaufmann wurde 1889 in Rheinbischofsheim geboren. Die Verlegung

beginnt in der Hauptstraße 227. Dort wohnte Hugo Kaufmann mit seiner Frau

Hermine. Er wurde 1889 in Rheinbischofsheim geboren. Seine Frau, die aus

einer Rabbinerfamilie in Sterbfritz

bei Fulda stammt, wurde 1897 geboren. In Freistett waren es Angehörige der

Ermordeten, die den Anstoß zur Stolpersteinverlegung gaben. Aber auch in den

anderen Stadtteilen sollen weitere Steine verlegt werden, mit denen an die

Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. 'Wir beginnen an der

Hauptstraße, weil man die Tradition des Geschäfts bis zu Familie Kaufmann

zurückverfolgen kann', fährt Hirschberg fort. Der Vater von Hugo, Isidor

Kaufmann, wurde 1858 in Lichtenau

geboren. Er war verheiratet mit Babette. Seit etwa 1891 war er Besitzer der

bis heute bestehenden Eisenwarenhandlung. Hugo nahm am gesamten Ersten

Weltkrieg als Sanitätssoldat im Kriegslazarett teil. Nach dem Tod des Vaters

1918 führte er zunächst das Geschäft mit seiner Mutter Babette. Bereits im

Januar 1920 gründete er eine eigene Firma für Maschinenhandel, die er unter

dem Namen Isidor Kaufmann OHG in das Handelsregister eintragen ließ. Sitz

war Rheinbischofsheim, mit ihm und seinem Bruder Sally als Geschäftsinhaber.

Daneben gab es eine Filiale in Karlsruhe. Das Geschäft entwickelte sich so

gut, dass die Brüder bald den Karlsruher Standort zum Hauptsitz machten, mit

Hugo als Geschäftsführer. Bruder Sally blieb bis 1932 Geschäftsführer in

Rheinbischofsheim.

35 Arbeiter und Angestellte. Hugo besaß eine fundierte kaufmännische

Ausbildung und war auch ein begeisterter Mechaniker, aber in Karlsruhe hatte

er bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Seine Kenntnisse im Maschinenbau

nutzte er zur eigenen Konstruktion von Holzschnitzmaschinen. Daneben baute

Hugo Kaufmann eine Produktion für Frässchneidemaschinen und Hobelmaschinen

ebenso für Werkzeuge für diese Gewerbesparten auf. Er heiratete Hermine

Kaufmann. Die hoch spezialisierte Fabrik galt als die bedeutendste in der

Region. Sie machte einen großen Teil des Umsatzes durch den Export nach

Frankreich und Luxemburg. In der besten Zeit waren 35 Arbeiter und

Angestellte mit dem Abwickeln der Aufträge beschäftigt.

Kindern gelingt die Ausreise. Kaufmanns dachten zunächst an einen

Neuanfang in Frankreich. Doch 1938 war eine Einwanderung nach Frankreich

bereits ebenso schwierig wie nach England oder den USA. Die NS-Behörden, die

unter der Prämisse 'judenreines Deutschland' das Verlassen des Landes

forcierten, plünderten die jüdischen 'Auswanderer' zugleich mithilfe

zahlreicher Bestimmungen finanziell aus. So wurde auch der Familie Kaufmann

die Ausreisegenehmigung zunächst untersagt, weil zuerst noch ausstehende

Forderungen der Firma in Frankreich eingetrieben werden sollten, die der

Staat kassieren wollte. Wenigstens für die beiden Söhne eröffnete sich eine

Fluchtmöglichkeit. Nach dem 9. November 1938 bot sich für 10.000 jüdische

Kinder in Mitteleuropa die Chance, mit einem Kindertransport nach England zu

entkommen. Hugo Kaufmann begleitete seine Söhne bis zur französischen Grenze

als Transit in die Niederlande. Dort gab er seinem Sohn Richard einen

Rechenschieber mit, ein Andenken an die verlorene Fabrik. Auf die erstaunte

Nachfrage des Sohnes soll er bemerkt haben: 'Du wirst schon lernen, wozu das

gut ist.' Die letzten Worte des Vaters beim Abschied haben sich tief in das

Gedächtnis des Sohnes gegraben. Er soll ihm gesagt haben: 'Ich kann Dir

nicht viel mitgeben, aber benütze Deine zwei Augen und sehe, was vorgeht.

Und wachse als braver, frommer jüdischer Mann auf.' Gerade noch rechtzeitig

kam die Erlaubnis für Karl, um gemeinsam mit seinem Bruder am 17. Mai 1939

mit dem Schiff von Rotterdam nach England zu gelangen.

Ausreisepapiere verfielen. 1938 entging Hugo Kaufmann der

Inhaftierung, weil er gerade auf einer Geschäftsreise war. Jetzt wollte die

Familie endlich den Nazis entkommen, was immer schwieriger wurde. Die

Einreisemöglichkeiten in die westlichen Demokratien hatten die Länder extrem

eingeschränkt. So blieb den Kaufmanns am ehesten eine Ausreise in

irgendeines der gegen Barzahlung aufnahmewilligen Länder Südamerikas,

zuletzt Brasilien oder Chile. Als am 27. Dezember 1939 beim Polizeipräsidium

endlich die Reisepässe samt Visa nach Chile vorlagen, hatte der Zweite

Weltkrieg längst begonnen. Die Familie Kaufmann konnte zu diesem Zeitpunkt

Deutschland offiziell nicht mehr verlassen. Die Ausreisepapiere blieben

liegen und verfielen.

Deportation nach Auschwitz. Alle fünf Familienmitglieder wurden am

22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, in ein französisches

Internierungslager. Deshalb war es im Frühjahr 1941 dem bereits 1934

ausgewanderten Bruder von Hermine Kaufmann, Max Dessauer, gelungen, beim

französischen Präfekten von Pau die Entlassung der Familie aus dem Lager zu

erreichen. Sie lebten, wie auch Max Dessauer, mit Familie bis zum August

1942 unter falschem Namen in einem kleinen Dorf. Dann kam es auch in diesem

Teil Frankreichs zu Razzien gegen Juden. Trotz rechtzeitiger Warnung

weigerte sich der inzwischen 84-jährige Salomon Dessauer hartnäckig, erneut

zu fliehen. Als Hugo Kaufmann von der Verhaftung seiner Frau und Schwester

hörte, verließ auch er sein Versteck und bestand darauf, ins Lager Le Vernet

zu gelangen. Es ist ungewiss, ob Hugo Kaufmann seine Frau und die Schwester

noch einmal sah. Fest steht, dass die fast 6.600 Opfer dieser Großrazzia an

den darauffolgenden Tagen in Transportzügen zu je 1.000 Personen nach dem

Sammellager Drancy bei Paris gebracht und von dort nach Auschwitz deportiert

wurden.

Den nach England entkommenen Kindern Karl und Richard Kaufmann gelang es,

sich ohne Eltern eine Existenz in England aufzubauen. Über Richard war

nichts mehr in Erfahrung zu bringen. Karl Kaufmann wanderte nach seiner

Pensionierung nach Bne Barak in Israel aus."

Link zum Artikel |

| |

Artikel von Ellen Matzat-Sauter in "Badische

Neueste Nachrichten" vom 27. Juni 2024: "Historiker erzählt

Familiengeschichte. Rheinbischofsheim gedenkt der Familie Kahnheimer mit

Stolpersteinen.

Die ersten drei Stolpersteine in Rheinbischofsheim werden am Freitag, 28.

Juni, zwischen 15 und 18 Uhr verlegt. Die Familien, an die sie erinnern

sollen, lebten über 200 Jahre im Ort. Einer der Stolpersteine findet seinen

Platz am Schlossplatz 9 und erinnert an Berta und Hermann Kahnheimer. Gerd

Hirschberg vom Arbeitskreis Stolpersteine im Historischen Verein Rheinau

berichtet von der Geschichte und vom Schicksal dieser Familie: 'Den Grafen

von Hanau-Lichtenberg ist es zu verdanken, dass sich im Hanauerland in vier

Orten Juden niederlassen durften', sagt Hirschberg. Die Herrscherfamilie

kaufte vom Reich das Recht, in ihrem Gebiet die Niederlassung von Juden zu

gestatten. Das bedeutete, dass sie dafür Sondersteuern, also besonderes

Schutzgeld und weitere Gebühren von 'ihren' Juden eintreiben durften. Auf

dieser Grundlage wurde Familie Kahnheimer in Rheinbischofsheim ansässig

werden. Hirschberg bedauert, dass sich über ihr Leben nicht viel in

Erfahrung bringen ließ, da alle Unterlagen über die früheren jüdischen

Bürger am Ende der Nazizeit aus dem Rheinbischofsheimer Rathaus

verschwanden. 'Aus Kirchenbüchern wissen wir aber, dass schon der Großvater

Hertz Kahnheimer hier wohnte', sagt er. Er war, wie sein Sohn Nathan

Viehhändler. Hermann Kahnheimer wurde 1882 in Rheinbischofsheim geboren und

wurde ebenfalls Viehhändler. Es sei damals auf dem Land in den Familien

weithin üblich gewesen, dass zumindest der Älteste den Beruf des Vaters

übernahm, berichtet Hirschberg. Hermann und seine Familie wurden im Dorf 'de

Hermännel' genannt. Das sei noch um 1990 manchen bekannt gewesen, sagt der

Historiker. Viel mehr konnte er über Hermanns Leben allerdings nicht

erfahren. Hermanns Frau Berta wurde 1890 in

Sandhausen bei Heidelberg geboren und

stammt aus der dort sehr angesehenen Familie Marx. 'Dieser Name wird bei

christlichen Familien vom Evangelisten Markus hergeleitet, bei jüdischen von

der Abkürzung des verbreiteten Vornamens Mordechai und seiner

umgangssprachlichen Abkürzungen Madche – Madch – Marx', erklärt Hirschberg.

Vermittelte Ehen waren im Judentum lange üblich. Bei Juden sei es

lange Zeit üblich gewesen, dass Ehen durch Vermittlungen zustande kamen. Die

jüdischen Gemeinden seien klein und weit verstreut gewesen. So habe es wenig

Gelegenheiten gegeben, einen Partner zu finden, der zu einem passt. Deshalb

gebe es im Judentum seit jeher Heiratsvermittler, Schadchen genannt. Sie

seien in vielen jüdischen Gemeinden herumgekommen und wussten, wo es junge

Leute im heiratsfähigen Alter gab. Sie hätten dabei auf die jeweilige

religiöse Intensität, sehr traditionell oder liberal, und auf den

finanziellen Hintergrund geachtet.Stimmten beide Familien zu, konnten sich

die potenziellen Brautleute kennenlernen. 'Die so zustande gekommenen Ehen

waren in der Regel sehr stabil', sagt Hirschberg. Auf diesem Weg kam Berta

aus Sandhausen zu Hermann Kahnheimer

nach Rheinbischofsheim. Das Paar hatte einen Sohn, den sie Erich nannten. Er

konnte in London der Verfolgung durch die Nazis entkommen.

Sohn fordert nach Ende des Zweiten Weltkriegs Schadensersatz. Er

nannte sich später Eric James Kennedy und beantragte 1952 Schadensersatz für

die Vermögenswerte, die seinen Eltern durch die Nazis entzogen worden waren.

In dem Gerichtsverfahren 1952 hieß es, dass Hermann und Berta Kahnheimer

seit 1942 'verschollen' sind. 'Damals waren die meisten Richter in

Deutschland noch unter den Nazis in ihren Beruf gekommen', erklärt der

Fachmann. Deshalb sei lange Zeit eine eindeutige Bezeichnung der Nazitaten

als Unrecht vermieden worden. Daher sei das Wort 'verschollen' zu einer

verbreiteten Umschreibung für die Tatsache geworden, dass Menschen von den

Nazis ermordet worden waren. 'Da in Deutschland damals der Leitsatz galt,

dass Juden hier nichts zu suchen haben, reichte das, sie aus dem Beruf und

vom öffentlichen Leben auszuschließen', erinnert der Historiker. Die

nichtjüdischen Nachbarn hätten das hingenommen oder hätten sich überfordert

gefühlt, etwas dagegen zu tun, bedauert er. Die Ausgrenzung der Juden wurde

im Laufe der Jahre immer intensiver, bis am 22. Oktober 1940 alle Juden aus

Baden und der Pfalz aus dem Land geschafft und nach Gurs in Südfrankreich

deportiert waren. 'Auf den Listen dieser Transporte finden wir Berta und

Hermann Kahnheimer wieder', fährt Hirschberg fort. Das nächste Mal tauchen

die Namen in der Liste für den Konvoi 17 von Gurs über Drancy bei Paris auf,

mit dem sie am 10. September 1942 in Auschwitz ankamen. 'Wahrscheinlich

wurden sie dort noch am selben Tag ermordet', mutmaßt Hirschberg.

Auf die Frage, ob Sohn Erich bei der genannten Gerichtsverhandlung

Schadensersatz zugesprochen bekam, erklärt der Historiker, dass 1952 die

Grundlage solcher Verfahren noch die von den Alliierten erlassenen

'Rückerstattungsgesetze' waren. 'Erst 1957 trat zusätzlich das

Bundesrückerstattungsgesetz hinzu', sagt er. Da es bei diesem Thema oft zu

einem Konflikt zwischen den Ansprüchen der Opfer und deutscher

Anspruchsabwehr gekommen sei, sei die oberste Gerichtsbarkeit bis 1990 bei

einem international zusammengesetzten Obersten Rückerstattungsgericht, zwar

mit deutscher Beteiligung, aber nicht allein in deutscher Hand, verblieben.

Man habe solche Verfahren in Deutschland 'Wiedergutmachungsverfahren'

genannt, sagt er. Aber lasse sich das 'wieder gut machen', was damals vielen

Deutschen angetan wurde, nur weil sie Juden waren, fragt er. Wie hoch sei

eine angemessene Schadenssumme, wenn jemand aus seiner Heimat vertrieben

wurde, wo die Vorfahren seit Generationen lebten? Wie hoch sei der Schaden,

wenn jemand vergast und dann verbrannt wurde? Auf Fragen wie diese ließen

sich keine Antworten finden, meint er. Aber manche Fragen seien auch ohne

konkrete Antworten hilfreich, damit man eine Sache nicht zu rasch als

'erledigt' zu den Akten legt."

Link zum Artikel |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 247-248. |

| Ludwig Lauppe: Burg, Stadt und Gericht Lichtenau. Eine

heimatgeschichtliche Rückschau. Hemsbach 1984 S. 160-164 bzw. 1998² S.

187ff. |

| Nikolaus Honold: Der Rheinbischofsheimer Judenstein.

Der Begräbnisplatz des Löw Simson von Bischofsheim. In: Die Ortenau 75

1985 S. 360-363. |

| Friedrich Peter (Hg.): Als in Deutschland die Synagogen brannten.

Eine Dokumentation zu den Ereignissen in der "Reichskristallnacht"

in den Gemeinden des Hanauerlandes. 2. Aufl. 1989. |

| Gerd Hirschberg: Von Rheinau über Gurs nach

Auschwitz. Stationen der Vernichtung der jüdischen Gemeinden Neufreistett

und Rheinbischofsheim. In: Ortenau 80 2000 S. 237-250. |

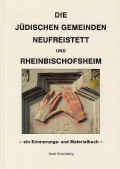

|  Gerd Hirschberg: Die Geschichte der jüdischen

Gemeinden Neufreistett und Rheinbischofsheim. Ein Erinnerungs- und

Materialbuch. Freistett 2015 318 S. Gerd Hirschberg: Die Geschichte der jüdischen

Gemeinden Neufreistett und Rheinbischofsheim. Ein Erinnerungs- und

Materialbuch. Freistett 2015 318 S.

Das Buch ist für 12.-- € erhältlich in den Rathäusern Freistett und

Rheinbischofsheim, im städtischen Archiv und in der Stadtbibliothek. E-Mail

der Stadtverwaltung: mailpost@rheinau.de

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Rheinbischofsheim Baden.

The first Jews settled in the mid-17th century with the privilege of operating

shops and stalls. In the 19th century many ran auxiliary farms. The Jewish

population reached a peak of 155 in 1875 (total 1,600) and then dropped sharply.

In 1933, 57 remained. During the Nazi era, 39 emigrated and five moved to other

German cities (two of them also emigrating). On Kristallnacht (9-10

November 1938) the synagogue was vandalized. The last seven Jews were deported

to the Gurs concentration camp on 22 October 1940. Three others were deported

after leaving Rheinbischofsheim. All perished, seven of them in Auschwitz in

1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|