|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen im Saarland"

Merzig (Kreisstadt,

Kreis Merzig-Wadern)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Merzig sind Juden erstmals im 17. Jahrhundert

nachzuweisen. 1652 wird in einem Vogteigerichtsprotokoll "Roffel/Raphael

Jud" genannt. Es ist jedoch nicht sicher, ob er selbst in Merzig wohnte. 1683

wird erstmals die Familie des Moyses Hanau in Merzig genannt. Diese hatte

allerdings keine Beziehung mit dem genannten "Roffel Jud" (die oft zu

lesende Darstellung, dass sich die Nachkommen des Roffel Jud den Familiennamen

Hanau beilegten, ist nach Angaben von Annemarie Schestag, Heidelberg nicht

richtig). Die Herkunft des Moyses Hanau konnte bis jetzt noch nicht nachgewiesen

werden, eventuell aus Freistroff in der Grafschaft Bouzonville/Lothringen. Im 18. Jahrhundert zogen weitere

jüdische Familien in Merzig zu. 1768

und 1782 gab es fünf jüdische Familien in der Stadt, die überwiegend

vom Viehhandel lebten. Drei von ihnen waren allerdings nach einer Beschreibung

von 1782 "bettelarm". In letztgenanntem Jahr zählte die

jüdische Gemeinde, zu der auch die jüdischen Familien in den späteren

Filialgemeinden Brotdorf und

Hilbringen gehörten, etwa 12 Familien.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der jüdischen

Einwohner von 80 (1808/09) durch Zuwanderung von Dörfern der Umgebung zu auf

130 bis 140 Personen in den 1830er-Jahren (1846 Höchstzahl von 223

jüdischen Einwohnern, d.h. mehr als 6 % der Gesamtbevölkerung). "Geistliches Oberhaupt" der

Gemeinde war jahrzehntelang bis zu seinem Tod 1861 Moses Levy (auch Moses Merzig

genannt), ein in der weiten Umgebung bekannter und verehrter charismatischer Führer,

in dessen Jeschiwa auch auswärtige Schüler lernten. Er sorgte wesentlich dafür, dass um

1840 die neue Synagoge erbaut werden konnte (siehe unten). Auch eine

jüdische Elementarschule (jedoch als Privatschule, nicht als öffentliche

Schule) wurde 1823 mit der Einstellung des ersten Lehrers eröffnet, die bis 1876

bestand (Schule und Lehrerwohnung waren in der Rehstraße 10). Seitdem gingen die jüdischen Kinder in die katholische Elementarschule

und es bestand nur noch eine jüdische Religionsschule. Die jüdische Gemeinde

gehörte zum Bezirk des Trierer Oberrabbinates. Als 1840 die Wahl des

Oberrabbiners anstand, war Moses Levy ein Gegenkandidat zu Joseph Kahn. Die

jüdische Gemeinde Merzig hatte einen eigenen jüdischen Friedhof.

An jüdischen Vereinen

gab es in der Merziger Gemeinde: einen Armen-Verein (Unterstützung von Armen und Durchwanderern,

Mitglieder waren sämtliche Gemeindeglieder), eine Chewrath Bikkur Chaulim

(Wohltätigkeit, Krankenbesuche, Bestattungswesen), eine Chewrath Gemiluth

Chassodim, eine Chewrath Hanorim, eine Chewrath Mewaksche-Tow, den

Israelitischen Frauenverein, den Synagogenchorverein Chewras Meschaurarim, einen

Jüdischen Jugendverein und den "Verein Erholung").

Die

jüdischen Familien lebten im 18. Jahrhundert vor allem vom Handel mit Pferden,

Silber, Landesprodukten, Immobilien oder vom Geldverleih. Seit der 2. Hälfte

des 19.

Jahrhunderts waren jüdische Gewerbetreibende Inhaber von Konfektions- und Kolonialwarengeschäften,

aber auch weiterhin Vieh- und Pferdehändler sowie Metzger oder auch angesehene

Ärzte und Rechtsanwälte.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Sally

Hanau (geb. 11.7.1894 in Merzig, gef. 19.9.1915), Siegfried Hanau (geb. 8.3.1898

in Brotdorf, gef. 16.8.1917), Unteroffizier Edgar Herz (geb. 29.5.1892 in

Merzig, gef. 4.10.1914), Bernhard Heß (geb. 3.10.1893 in Merzig, gef.

6.9.1914), Leopold Israel (geb. 1.10.1895 in Alfter, gef. 26.11.1915), Alfred

Kaufmann (geb. 5.11.1892 in Merzig, gef. 6.7.1915), Michael Kaufmann (geb.

12.11.1894 in Hilbringen, gef. 20.8.1915). Walter Königsfeld (geb. 8.6.1892 in

Lüdenscheid, gef. 21.8.1917), Siegfried Salomon (geb. 21.9.1886 in Hilbringen,

gef. 28.9.1914), Gefreiter Moses Simon (geb. 28.12.1870 in Mörsdorf, gef.

24.10.1915), Arthur Tannenberg (geb. 11.9.1893 in Greifenberg - Sohn von Lehrer

Isaak Tannenberg, gef. 9.9.1914),

Adolf Wolfskohl (geb. 28.3.1882 in Nahbollenbach, gef.

2.8.1915).

Um 1925

waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde: Naftalie Hanau, A. Baum, M. Weil

und ein Herr Frank. Zur Repräsentanz gehörten die Herren Benny Cahn, David

Felsenthal, Theodor Herz, Julius Blum, Aron Sulzbacher, Aron Schnerb und Leo

Weil. Als Lehrer wirkte (bereits seit 1896, damals als Nachfolger von

Lehrer Levy Nußbaum) Isaak Tannenberg (siehe unten Artikel zu Lehrer Tannenberg

anlässlich seines Eintrittes in den Ruhestand 1926). 1932 war 1. Vorsitzender der

Gemeinde Aron Schnerb, 2. Vorsitzender Siegmund Kahn, 3. Vorsitzender Bernhard

Frenkel. Vorsitzender der Repräsentanz war Leo Weil. Als Lehrer und Kantor war

nun - nach der zwischenzeitlichen Tätigkeit von Lehrer Siegmund Friedmann

(1926-1930, wechselte nach Saarbrücken) - Max Jankelowitz tätig. Er erteilte im Schuljahr 1932/33 noch 17 Kindern den

Religionsunterricht. Der Nachfolger von Jankelowitz wurde im Spätherbst 1932

Sigfrid Levy aus Hersfeld. Zur jüdischen Gemeinde gehörten inzwischen auch die in

Hilbringen und Brotdorf wohnenden jüdischen Personen (1932 28 bzw. 26

Personen), nachdem die dortigen Gemeinden aufgelöst worden waren.

1933 lebten noch etwa 200 jüdische Personen in der Stadt (von insgesamt

etwa 10.000 Einwohner). Unter dem zunehmenden Druck der Entrechtung durch die

nationalsozialistische Politik konnte ein großer Teil der jüdischen Einwohner

in den folgenden Jahren auswandern beziehungsweise in andere Städte übersiedeln. Beim

Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.).

Von den in Merzig geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leopold Baum (1876), Bella Berl (1888), Berthold Bonnem

(1925), Edith Bonnem (1927), Gustel Bonnem (1903), Marcel Bonnem (1902), Rebecca

Bonnem geb. Hanau (1863), Rudolf Bonnem (1929), Ella Daniel geb. Hayum (1894),

Erwin Felsenthal (1896), Julie (Julia) Frank geb. Weil (1860),

Clara Frenkel (1892), Dora (Sara) Frenkel geb.

Neuberger (1887), Julius Frenkel (1879), Justina Frenkel geb. Schwarz (1860),

Tilla Frenkel (1889), Alfred Hanau (1903), Bernhard Hanau (1865), Elsa Hanau

(1902), Marie Hanau (1875), Mella Hanau geb. Keller (1882), Ottilia (Ottilie) Hanau (1875),

Sara Klara Hanau geb. Mayer (1867, Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Theresia Hayum (1901), Otto Herz (1877),

Sophronie Herz (1862), Edgar Kahn (1907), Edith Kahn (1924), Hedwig Kahn geb. Rauner

(1883), Hermann Kahn (1901), Ida Kahn geb. Kaufmann (1878), Johanna (Hana) Kahn

(1923), Joseph Kahn (1852), Julius Kahn (1867), Rosa Kahn (1897), Siegmund Kahn

(1894), Karl Kaufmann (1882), Lina Kaufmann geb. Hirsch (1879), Dr. Rafael Kaufmann (1871),

Frieda Koller geb. Benjamin (1900), Kamilla

Levy geb. Levy (1876), Mathilde Levy (1878), Rose (Rosa) Levy (1875), Siegmund

Levy (1865), Richard

Lilienfeld (1889), Julie Markus geb. Hanau (1876), Mina Marx (1868), Rosa Marx geb. Salomon (1897), Germaine

(Lilly) Mayer geb. Kahn (1913), Cécile Mühlstein geb. Berl (1876), Käte

Oppenheim (1909), Werner-Moritz Oppenheimer (1921), Frieda Reinheimer geb.

Grünberg (1884), Paul Reinheimer (1913), Adolf Salomon (1890), Ida Salomon geb.

Kahn (1886), Theodore Salomon (1893), Dr. Ferdinand

Samuels (1883), Isaak Tannenberg (1865), Max Tannenberg (1902), Amalie Tykoschinski geb. Kahn (1888), Mathilde (Tilde) Vredenburg geb. Weil

(1894), Alfred Carl Weil (1873), Hermann Weil (1864), Rosa Wolff geb. Lilienfeld

(1887).

Hinweis: die in einigen Listen genannte Susanne Felsenthal (1873) hat die

Deportation und den Holocaust überlebt. Sie kehrte 1946 nach Merzig zurück und

ist hier 1955 verstorben. Sie wurde auf dem jüdischen Friedhof in Merzig

beigesetzt (Auskunft von Bernd Schirra, Merzig vom 29.10.2013).

Am 20. November 2012 wurden in Merzig erstmals 17 "Stolpersteine"

zur Erinnerung an Opfer der NS-Zeit verlegt.

Eine weitere Verlegung von drei "Stolpersteinen" erfolgte am 22. Februar

2014, die dritte Verlegung in Merzingen am

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Zur Geschichte der

jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet und der

Kultusbeamten 1863 / 1872 / 1874 / 1875 / 1876 / 1886 / 1889 / 1892 / 1911 / 1925 /

1930 / 1932

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: "Vakanz. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: "Vakanz.

Die hiesige jüdische Gemeinde wünscht bis zum 1. November einen

Elementarlehrer zu engagieren. Fixer Gehalt 180-200 Taler. Zudem bietet

diese Stelle Gelegenheit durch Privatunterricht und Eidesabnahme den

Gehalt bedeutend zu vergrößern.

Darauf Reflektierende wollen ihre Zeugnisse baldigst an den

Unterzeichneten franko einsehen.

Merzig, den 3. September 1863. M. Felsenthal,

Schulvorstand." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1863:

"Die hiesige israelitische Gemeinde wünscht einen Elementarlehrer zu

engagieren, der gleich oder Ostern kommenden Jahres eintreten kann. Fixer

Gehalt 200 Taler, zudem bietet die Stelle Gelegenheit durch Eidesabnahme

und Privatunterricht den Gehalt bedeutend zu vergrößern. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1863:

"Die hiesige israelitische Gemeinde wünscht einen Elementarlehrer zu

engagieren, der gleich oder Ostern kommenden Jahres eintreten kann. Fixer

Gehalt 200 Taler, zudem bietet die Stelle Gelegenheit durch Eidesabnahme

und Privatunterricht den Gehalt bedeutend zu vergrößern.

Reflektanten wollen ihre Zeugnisse franco an den unterzeichneten

Schulvorstand einsenden.

Merzig, den 1. Dezember 1863. M. Felsenthal". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:

"Offene Lehrerstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:

"Offene Lehrerstelle.

In der Synagogen-Gemeinde Merzig an der Saar

ist die Elementar- und Religionslehrerstelle sofort zu besetzen.

Fixer Gehalt 250 Taler. Nebenverdienste 100-120 Taler. Bei entsprechenden

Leistungen Gehaltserhöhung sicher. Bewerber wollen ihre Zeugnisse

einsenden an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874:

"Da der zeitige Elementarlehrer von hier eine Berufung nach dem

Reichslande angenommen, so ist die hiesige Elementar- und

Religionslehrerstelle vakant und sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 300

Taler pro anno. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874:

"Da der zeitige Elementarlehrer von hier eine Berufung nach dem

Reichslande angenommen, so ist die hiesige Elementar- und

Religionslehrerstelle vakant und sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 300

Taler pro anno.

Zeugnisse umgehend erwünscht. Nebenverdienste je nach Leistungen.

Merzig, den 14. Mai 1874. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu

Merzig an der Saar." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November

1874: "Die Synagogen-Gemeinde zu Merzig Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November

1874: "Die Synagogen-Gemeinde zu Merzig

an der Saar sucht per sofort oder 1. Januar 1875 einen geprüften

Elementar- und Religionslehrer.

Gehalt 900 Mark per anno. Nebenverdienste nach Leistungen.

Der Schul-Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu Merzig a.d. Saar. J. M.

Levy". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1875:

"Die Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar sucht einen geprüften,

praktisch und theoretisch gebildeten Elementar- und Religionslehrer.

Gehalt Mark 900. Nebenverdienste je nach Leistungen. Eintritt per 1.

Dezember dieses Jahres. Offerten sind portofrei an den Unterzeichneten

einzusenden. Der Vorstand. B. Salmon Sohn." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1875:

"Die Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar sucht einen geprüften,

praktisch und theoretisch gebildeten Elementar- und Religionslehrer.

Gehalt Mark 900. Nebenverdienste je nach Leistungen. Eintritt per 1.

Dezember dieses Jahres. Offerten sind portofrei an den Unterzeichneten

einzusenden. Der Vorstand. B. Salmon Sohn." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1876:

"Die Lehrerstelle an der hiesigen israelitischen Schule ist vakant.

Die Besetzung kann sofort oder auch erst zu Ostern dieses Jahres erfolgen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1876:

"Die Lehrerstelle an der hiesigen israelitischen Schule ist vakant.

Die Besetzung kann sofort oder auch erst zu Ostern dieses Jahres erfolgen.

Bewerber um die Stelle wollen sich längstes in 4 Wochen von heute ab

unter Einsendung eines curriculum vitae, des Prüfungszeugnisses,

der Führungsatteste und der Ausweise über ihre Lehrtätigkeit in den

letzten Jahren an den Unterzeichneten wenden.

Der Gehalt der Stelle beträgt 900 Mark pro Jahr und bietet sich

Gelegenheit zu Nebenverdienst durch Erteilung von Privatunterricht.

Merzig an der Saar, 4. Januar 1876. Für den Schulvorstand: B.

Salmon Sohn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886:

"Die durch Krankheit unseres Religionslehrers vakant gewordene

Religionslehrerstelle ist bei einem fixen Gehalt von Mark 900 pro anno

sofort zu besetzen. Erwünscht, wenn derselbe an den hohen Feiertagen als

Hilfskantor fungieren kann. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886:

"Die durch Krankheit unseres Religionslehrers vakant gewordene

Religionslehrerstelle ist bei einem fixen Gehalt von Mark 900 pro anno

sofort zu besetzen. Erwünscht, wenn derselbe an den hohen Feiertagen als

Hilfskantor fungieren kann.

Reflektierende wollen ihre Zeugnisse sofort an den unterzeichneten

Vorstand einsehenden.

Der Vorstand der Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar. M. Felsenthal." |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. April 1889: "Anzeigen.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. April 1889: "Anzeigen.

Die Synagogen-Gemeinde Merzig an der Saar sucht per sofort einen tüchtigen

Religionslehrer,

unverheiratet. Gehalt 800 Mark per anno. Zeugnisse und curriculum vitae

einzusenden an den

Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu Merzig, B.M. Weil,

Vorsitzender." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:

"Da unser Kultusbeamter, welcher 38 Jahre hier tätig war, gestorben

ist, suchen wir einen streng religiösen Kantor, Religionslehrer und

Schochet, der einen geübten Chor leiten kann, musikalisch gebildet ist

und womöglich auch einen Vortrag halten kann, gegen ein Gehalt von 1.800

Mark und noch Nebenverdiensten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:

"Da unser Kultusbeamter, welcher 38 Jahre hier tätig war, gestorben

ist, suchen wir einen streng religiösen Kantor, Religionslehrer und

Schochet, der einen geübten Chor leiten kann, musikalisch gebildet ist

und womöglich auch einen Vortrag halten kann, gegen ein Gehalt von 1.800

Mark und noch Nebenverdiensten.

Offerten und Zeugnisse sind an den Unterzeichneten baldigst

einzusenden.

Der Vorsitzende des Vorstandes: Benzion Weil, Merzig a.d.

Saar." |

| |

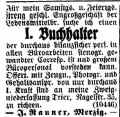

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juni 1911:

"Die hiesige Stelle eines Schochet und Synagogendieners ist

sofort zu besetzen. Gehalt Mark 800.-, außerdem die Einkünfte aus der

Schechitoh, welche bisher Mark 800 bis 1000 betrugen. Offerten von streng

religiösen inländischen Bewerbern, welche im Besitz einer Kaboloh von orthodoxen

Rabbinern sind, an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig an der

Saar. N. Hanau." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juni 1911:

"Die hiesige Stelle eines Schochet und Synagogendieners ist

sofort zu besetzen. Gehalt Mark 800.-, außerdem die Einkünfte aus der

Schechitoh, welche bisher Mark 800 bis 1000 betrugen. Offerten von streng

religiösen inländischen Bewerbern, welche im Besitz einer Kaboloh von orthodoxen

Rabbinern sind, an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig an der

Saar. N. Hanau." |

| |

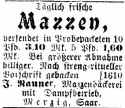

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1925:

"Gesucht für 1. September (1925). Seminaristisch gebildeten Kantor

und Religionslehrer, Musikalisch vorgebildet. Bewerber, welche eventuell

Chor leiten können, bevorzugt. Ferner Schochet und Hilfskantor. Vorstand

der Synagogen-Gemeinde Merzig (Saargebiet)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1925:

"Gesucht für 1. September (1925). Seminaristisch gebildeten Kantor

und Religionslehrer, Musikalisch vorgebildet. Bewerber, welche eventuell

Chor leiten können, bevorzugt. Ferner Schochet und Hilfskantor. Vorstand

der Synagogen-Gemeinde Merzig (Saargebiet)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1925:

"Infolge Pensionierung des seit dreißig Jahren bei uns angestellten Kultusbeamten

suchen wir einen religiösen, seminaristisch gebildeten, stimmbegabten und

oratorisch befähigten Lehrer, Kantor und Schochet. Besoldung nach

den Tarifsätzen im Saargebiet, sowie erhebliche Nebeneinkommen und freie

Wohnung. Offerten mit Zeugnisabschriften, möglichst mit Bild

erbittet Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1925:

"Infolge Pensionierung des seit dreißig Jahren bei uns angestellten Kultusbeamten

suchen wir einen religiösen, seminaristisch gebildeten, stimmbegabten und

oratorisch befähigten Lehrer, Kantor und Schochet. Besoldung nach

den Tarifsätzen im Saargebiet, sowie erhebliche Nebeneinkommen und freie

Wohnung. Offerten mit Zeugnisabschriften, möglichst mit Bild

erbittet

Der Vorstand der Synagogengemeinde Merzig (Saargebiet) N. Hanau,

Vorsitzender." |

| |

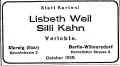

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:

"Die Synagogengemeinde Merzig (Saar) sucht zum

baldmöglichsten Eintritt einen gesetzestreuen Chasen, Lehrer und

Vorbeter mit seminaristischer und musikalischer Ausbildung. Kabboloh

(= Zertifikat) von einem orthodoxen Rabbiner. Freie Dienstwohnung

vorhandne. Pensionsberechtigung. Offerten mit Bild und Gehaltsansprüchen

sind zu richten an den Vorstand, A. Schnerb." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:

"Die Synagogengemeinde Merzig (Saar) sucht zum

baldmöglichsten Eintritt einen gesetzestreuen Chasen, Lehrer und

Vorbeter mit seminaristischer und musikalischer Ausbildung. Kabboloh

(= Zertifikat) von einem orthodoxen Rabbiner. Freie Dienstwohnung

vorhandne. Pensionsberechtigung. Offerten mit Bild und Gehaltsansprüchen

sind zu richten an den Vorstand, A. Schnerb." |

| |

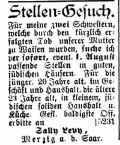

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1932:

"In unserer Gemeinde soll die Stelle eines Vorbeter, Lehrer und

Schochet per 1. Oktober 1932 neu besetzt werden. Es mögen sich

geeignete orthodoxe reichsdeutsche verheiratete Herren melden.

Musikalische Ausbildung erwünscht, aber nicht ausschlaggebend. Die Stelle

ist pensionsberechtigt. Gehalt nach Übereinkunft. Dienstwohnung

vorhanden. Offerten mit Lichtbild und lückenlosem Lebenslauf sind zu

richten an

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1932:

"In unserer Gemeinde soll die Stelle eines Vorbeter, Lehrer und

Schochet per 1. Oktober 1932 neu besetzt werden. Es mögen sich

geeignete orthodoxe reichsdeutsche verheiratete Herren melden.

Musikalische Ausbildung erwünscht, aber nicht ausschlaggebend. Die Stelle

ist pensionsberechtigt. Gehalt nach Übereinkunft. Dienstwohnung

vorhanden. Offerten mit Lichtbild und lückenlosem Lebenslauf sind zu

richten an

Verwaltung der Synagogengemeinde, Merzig - Saar. Aron

Schnerb." |

Zum Abschied von Lehrer E. S. Bonnem (1846, Lehrer in Merzig von 1838 von 1846)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1846: "Nachruf. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1846: "Nachruf.

Wenn jedem löblichen Verdienste seine Krone mit Recht geziemet, so darf

solche dem ernstlich treu beflissenen Jugendlehrer, dem Urbarmacher des

Bodens aller menschlichen Veredlung, dem Pfleger und Bildner des

jugendlichen Herzens und Geistes, wenn er reichlich mit Genie begabt,

treulich sein Amt versieht, gewiss nicht vorenthalten werden. Gebührender

Tribut ist es also, dem an hiesiger israelitischen Schule 8 Jahre lang

gestandenen, im Oktober verflossenen Jahres aus derselben geschiedenen,

nunmehr in Deutz bei Köln fungierenden, wackeren und geschickten

Jugendlehrer, Herrn E. S. Bonnem aus Neumagen an der Mosel, ein im

Interesse der Wahrheit gesprochenes, seinen Verdiensten in dem bereits

errungenen Bildungsgrad unserer zum Teil erwachsenen, teils aber noch

minderreifen Jugend, angemessenes und wohl geziemendes Belobungswort

nachzuschicken. – Von seinem strebsamen Eifer für alles Gemeinnützige,

Schöne und Gute kann die allgemeine Rührung bei seinem Abschiede und das

allseitige Bedauern bei seinem Amtsverlassen den besten Beweis geben. Von

seinen vorzüglichen Leistungen im Amte muss die völlige Zufriedenheit

seiner Schuloberen, welche seine Schule den anderen in unserer Nähe als

Muster anpreisen, das sprechendste Zeugnis liefern. Von seiner

eigentümlichen Kunst, sich bei den Schülern Liebe und Achtung zu

erwerben, zeigt die große Anhänglichkeit seiner ihm in wahrer

Kindesliebe zugetanen Zöglinge, die ihn gar nicht vergessen wollen.

Merzig, den 2. Januar 1846. Vom Schulvorstandsmitglied

Moses Levy." |

Lehrer G. Schnerb bietet für jüdische Schüler

Verpflegung und Unterbringung an (1871)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Auf

mehrseitiges Verlangen bin ich erbötig, wenn sich eine hinlängliche

Schülerzahl bei mir meldet, auswärtige junge Leute, welche hierorts Kost

und Logis haben können, in Bibel, (Tanach), Grammatik, Mischnajot,

Gemara usw. usw. zu unterrichten. Bei täglich 6 Stunden Unterricht

bleibt noch hinlänglich Zeit übrig, sich in anderen Lehrfächern zu

vervollkommnen, wozu die besten Gelegenheiten hier dargeboten sind.

Auskunft wird Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz gefälligst gern

erteilen. Merzig, 4. Juni 1871, 15. Siwan 5631. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Auf

mehrseitiges Verlangen bin ich erbötig, wenn sich eine hinlängliche

Schülerzahl bei mir meldet, auswärtige junge Leute, welche hierorts Kost

und Logis haben können, in Bibel, (Tanach), Grammatik, Mischnajot,

Gemara usw. usw. zu unterrichten. Bei täglich 6 Stunden Unterricht

bleibt noch hinlänglich Zeit übrig, sich in anderen Lehrfächern zu

vervollkommnen, wozu die besten Gelegenheiten hier dargeboten sind.

Auskunft wird Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz gefälligst gern

erteilen. Merzig, 4. Juni 1871, 15. Siwan 5631.

G. Schnerb, Kantor und Kultus-Beamter in Merzig a. Saar." |

Ende der jüdischen Elementarschule und Streit mit der bürgerlichen Gemeinde um

einen Raum für den Religionsunterricht (1878)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1878: "Berlin.

In dem soeben erschienenen sechsten Bericht der Kommission für das

Gemeindewesen über Petitionen erstattet der Abgeordnete Lammstein Bericht

über eine Petition der Vorstandes und des Repräsentantenkollegiums der

Synagogengemeinde zu Merzig in der Rheinprovinz. Dieselben führen an,

dass die Mitglieder der israelitischen Gemeinde daselbst früher eine

besondere Elementarschule aus eigenen Mitteln unterhalten hätten; diese

habe nicht die Rechte einer öffentlichen Schule genossen, sei vielmehr

als eine Privatschule behandelt. Da es der der Synagogengemeinde in

letzterer Zeit schwer geworden, qualifizierte Lehrer zu gewinnen und

dauernd zu erhalten, auch das israelitische Schullokal, welches

Privateigentum der jüdischen Gemeinde sei, den jetzigen Anforderungen

nicht mehr entsprochen und aus Sanitätsrücksichten habe geschlossen

werden müssen, so sei die jüdische Schule durch Verfügung der

Königlichen Regierung zu Trier am 21. März 1876 aufgelöst und seien die

Kinder in die städtischen Schulen verteilt. Da nun der israelitische

Religionsunterricht nicht unter die Elementarfächer aufgenommen sei, so

habe die Synagogengemeinde behufs Erteilung desselben einen Lehrer auf

eigene Kosten engagieren müssen. Gleichzeitig habe sich dieselbe an den

als Lokalschulinspektor fungierenden Bürgermeister der Stadt Merzig mit

dem Ersuchen gewandt, ihr in dem neu erbauten Kommunalschulhause für die

Zeit, wo Unterricht nicht erteilt werde, ein Lokal für den jüdischen

Religionsunterricht zur Disposition zu stellen. Unter dem 7. Juli 1876

habe die Synagogengemeinde den Bescheid erhalten, dass die

Stadtverordneten-Versammlung das Gesuch abgelehnt habe; Gründe seien für

diese Ablehnung nicht angegeben. Auf eine bei dem Landrat erhobene

Beschwerde habe die Königliche Regierung zu Trier den Lokalschulinspektor

beauftragt, der Synagogengemeinde ein Lokal in dem Sinne ihrer Eingabe

anzuweisen. Ein von den Stadtverordneten dagegen verfolgter Rekurs beim

Oberpräsidenten zu Koblenz habe die Aufhebung der Verfügung der

Königlichen Regierung zu Trier zur Folge gehabt. Die Synagogengemeinde

habe sich nunmehr rekurrierend an den Kultusminister gewandt, sei indessen

durch ein von diesem und dem Minister des Inneren gemeinschaftlich

erlassenes Reskript vom 14. Juli 1877 mit ihrem Antrage zurückgewiesen.

Die Petenten beantragen: Das Haus der Abgeordneten wolle das

Staatsministerium veranlassen, unter Aufgebung der Ministerialverfügung

vom 14. April dieses Jahres die israelitischen Einwohner von Merzig für

berechtigt zu erkören, dass der jüdische Religionsunterricht in dem der

Zivilgemeinde gehörigen öffentlichen Elementarschulgebäude erteilt

werde. - Die Kommission beantragte: Übergang zur Tagesordnung." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1878: "Berlin.

In dem soeben erschienenen sechsten Bericht der Kommission für das

Gemeindewesen über Petitionen erstattet der Abgeordnete Lammstein Bericht

über eine Petition der Vorstandes und des Repräsentantenkollegiums der

Synagogengemeinde zu Merzig in der Rheinprovinz. Dieselben führen an,

dass die Mitglieder der israelitischen Gemeinde daselbst früher eine

besondere Elementarschule aus eigenen Mitteln unterhalten hätten; diese

habe nicht die Rechte einer öffentlichen Schule genossen, sei vielmehr

als eine Privatschule behandelt. Da es der der Synagogengemeinde in

letzterer Zeit schwer geworden, qualifizierte Lehrer zu gewinnen und

dauernd zu erhalten, auch das israelitische Schullokal, welches

Privateigentum der jüdischen Gemeinde sei, den jetzigen Anforderungen

nicht mehr entsprochen und aus Sanitätsrücksichten habe geschlossen

werden müssen, so sei die jüdische Schule durch Verfügung der

Königlichen Regierung zu Trier am 21. März 1876 aufgelöst und seien die

Kinder in die städtischen Schulen verteilt. Da nun der israelitische

Religionsunterricht nicht unter die Elementarfächer aufgenommen sei, so

habe die Synagogengemeinde behufs Erteilung desselben einen Lehrer auf

eigene Kosten engagieren müssen. Gleichzeitig habe sich dieselbe an den

als Lokalschulinspektor fungierenden Bürgermeister der Stadt Merzig mit

dem Ersuchen gewandt, ihr in dem neu erbauten Kommunalschulhause für die

Zeit, wo Unterricht nicht erteilt werde, ein Lokal für den jüdischen

Religionsunterricht zur Disposition zu stellen. Unter dem 7. Juli 1876

habe die Synagogengemeinde den Bescheid erhalten, dass die

Stadtverordneten-Versammlung das Gesuch abgelehnt habe; Gründe seien für

diese Ablehnung nicht angegeben. Auf eine bei dem Landrat erhobene

Beschwerde habe die Königliche Regierung zu Trier den Lokalschulinspektor

beauftragt, der Synagogengemeinde ein Lokal in dem Sinne ihrer Eingabe

anzuweisen. Ein von den Stadtverordneten dagegen verfolgter Rekurs beim

Oberpräsidenten zu Koblenz habe die Aufhebung der Verfügung der

Königlichen Regierung zu Trier zur Folge gehabt. Die Synagogengemeinde

habe sich nunmehr rekurrierend an den Kultusminister gewandt, sei indessen

durch ein von diesem und dem Minister des Inneren gemeinschaftlich

erlassenes Reskript vom 14. Juli 1877 mit ihrem Antrage zurückgewiesen.

Die Petenten beantragen: Das Haus der Abgeordneten wolle das

Staatsministerium veranlassen, unter Aufgebung der Ministerialverfügung

vom 14. April dieses Jahres die israelitischen Einwohner von Merzig für

berechtigt zu erkören, dass der jüdische Religionsunterricht in dem der

Zivilgemeinde gehörigen öffentlichen Elementarschulgebäude erteilt

werde. - Die Kommission beantragte: Übergang zur Tagesordnung." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1878: "Merzig,

2. Juni (1878). In der gestrigen Sitzung des Stadtrates kam auf Ersuchen

Königlicher Regierung, die Angelegenheit der hiesigen Synagogengemeinde

um Überlassung eines Lokales im neuen, aus städtischen Mitteln erbauten

Schulhauses, zum Abhalten des jüdischen Religionsunterrichtes zur

Verhandlung. Die Stimmen waren gleich; da gab unser, erst seit circa 3/4

Jahre sich hier im Amte befindender Bürgermeister Herr Reuter, die

entscheidende Stimme zugunsten der hiesigen Synagogengemeinde und im Sinne

der an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petition ab. Ich freue mich, Ihnen

hiervon Mitteilung machen zu können und zeichne, hochachtend L..y." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1878: "Merzig,

2. Juni (1878). In der gestrigen Sitzung des Stadtrates kam auf Ersuchen

Königlicher Regierung, die Angelegenheit der hiesigen Synagogengemeinde

um Überlassung eines Lokales im neuen, aus städtischen Mitteln erbauten

Schulhauses, zum Abhalten des jüdischen Religionsunterrichtes zur

Verhandlung. Die Stimmen waren gleich; da gab unser, erst seit circa 3/4

Jahre sich hier im Amte befindender Bürgermeister Herr Reuter, die

entscheidende Stimme zugunsten der hiesigen Synagogengemeinde und im Sinne

der an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petition ab. Ich freue mich, Ihnen

hiervon Mitteilung machen zu können und zeichne, hochachtend L..y." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Juni 1878:

"In Merzig ist endlich jüngst das Gesuch der jüdischen

Gemeinde um die Erlaubnis, den Religionsunterricht ihrer Jugend im

städtischen Schulgebäude abhalten zu dürfen, von den Stadtverordneten

bejahend entschieden worden. Hierbei ist jedoch charakteristisch, dass die

Stimmen der Stadtverordneten in gleicher Zahl für Ja und für Nein

abgegeben wurden, sodass nur die Stimme des Vorsitzenden die günstige

Entscheidung herbeiführte." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Juni 1878:

"In Merzig ist endlich jüngst das Gesuch der jüdischen

Gemeinde um die Erlaubnis, den Religionsunterricht ihrer Jugend im

städtischen Schulgebäude abhalten zu dürfen, von den Stadtverordneten

bejahend entschieden worden. Hierbei ist jedoch charakteristisch, dass die

Stimmen der Stadtverordneten in gleicher Zahl für Ja und für Nein

abgegeben wurden, sodass nur die Stimme des Vorsitzenden die günstige

Entscheidung herbeiführte." |

Zum 70. Geburtstag von Lehrer Levy Nußbaum (bis 1896

Lehrer in Merzig)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Köln, 29.

März (1938). Am 3. April vollendete Lehrer i.R., L. Nussbaum, sein 70.

Lebensjahr. Der Jubilar war in Hegenheim im Elsass, in

Merzig und seit

1896 in Bocholt i.W. als Lehrer und Prediger tätig. Während seiner

Amtszeit hat er sich stets für die religiösen Belange eingesetzt und das

Banner der Tora und der Gottesfurcht allezeit hochgehalten. Sein

Erziehungsideal erblickte er darin, seine Schüler zu religiösen Juden zu

erziehen. Von heiligem Eifer für das jüdische Schrifttum beseelt,

widmete er sich täglich dem Talmudstudium. Bis zu seinem Wegzug nach

Köln leitete er die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Lehrer des

Niederrheins. In Verehrung und Dankbarkeit erinnern sich zahlreiche Lehrer

und Schüler seiner segensreichen Tätigkeit. Möge es ihm noch lange

vergönnt sein, in körperlicher und geistiger Frische für die Belange

des konservativen Judentums zu wirken. (Alles Gutes) bis 120." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Köln, 29.

März (1938). Am 3. April vollendete Lehrer i.R., L. Nussbaum, sein 70.

Lebensjahr. Der Jubilar war in Hegenheim im Elsass, in

Merzig und seit

1896 in Bocholt i.W. als Lehrer und Prediger tätig. Während seiner

Amtszeit hat er sich stets für die religiösen Belange eingesetzt und das

Banner der Tora und der Gottesfurcht allezeit hochgehalten. Sein

Erziehungsideal erblickte er darin, seine Schüler zu religiösen Juden zu

erziehen. Von heiligem Eifer für das jüdische Schrifttum beseelt,

widmete er sich täglich dem Talmudstudium. Bis zu seinem Wegzug nach

Köln leitete er die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Lehrer des

Niederrheins. In Verehrung und Dankbarkeit erinnern sich zahlreiche Lehrer

und Schüler seiner segensreichen Tätigkeit. Möge es ihm noch lange

vergönnt sein, in körperlicher und geistiger Frische für die Belange

des konservativen Judentums zu wirken. (Alles Gutes) bis 120." |

| Lehrer Levy Nußbaum

stammte aus Burghaun

bei Fulda (auf dortiger Seite ein weiterer Artikel zu ihm). |

25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer Isaak Tannenberg (1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Merzig

a.d. Saar, 3. Mai (1921). Herr Lehrer Isaak Tannenberg, der sich in allen

Kreisen der Bevölkerung großen Ansehens und großer Beliebtheit erfreut,

feierte am 1. April sein 25jähriges Jubiläum als Lehrer der hiesigen

jüdischen Gemeinde." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Merzig

a.d. Saar, 3. Mai (1921). Herr Lehrer Isaak Tannenberg, der sich in allen

Kreisen der Bevölkerung großen Ansehens und großer Beliebtheit erfreut,

feierte am 1. April sein 25jähriges Jubiläum als Lehrer der hiesigen

jüdischen Gemeinde." |

Lehrer Isaak Tannenberg geht in den Ruhestand (1926)

Anmerkung: Isaak Tannenberg (geb. 1865 in Schenklengsfeld

als Sohn des Viehhändlers Jonas Tannenberg und der Beile geb. Nussbaum,

umgekommen 1942 im Ghetto Theresienstadt): war von 1896 bis 1926 in Merzig als

Kantor, Schochet und Lehrer tätig. Hier erfüllte er auch die Funktionen eines

Rabbiners und Predigers, da die israelitische Gemeinde in Merzig keinem Rabbinat

unterstellt war. Er war zuletzt in Trier wohnhaft und wurde am 27. Juli 1942 von

Köln nach Theresienstadt deportiert. http://www.saarland-biografien.de/frontend/php/ergebnis_detail.php?id=2600

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1926: "Merzig

(Saargebiet), 15. März (1926). Vergangenen Schabbat veranstaltete

die hiesige Synagogengemeinde einen Festgottesdienst zu Ehren des Herrn

Lehrer Tannenberg, der sich nunmehr nach 40jähriger Dienstzeit in den

wohl verdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Dreißig Jahre amtierte Herr

Tannenberg in der hiesigen Gemeinde und stets derselbe durch seine

unermüdliche Pflichttreue und Wohltätigkeit nicht nur innerhalb seiner

Gemeinde, sondern bei allen Mitbürgern unserer Stadt in hohem Ansehen.

Durch sein großes Gottvertrauen ist er uns für alle Zeiten ein

leuchtendes Vorbild. In ergreifender Rede richtete er an seine Gemeinde

die Mahnworte, stets treu zur Tora zu halten. Der nun aus dem Amt

Geschiedene beabsichtigt, seine weiteren Tage gänzlich dem Tora-Studium

zu widmen, und wünschen wir, dass ihm Gott dazu eine Fülle von

Jahren in ungetrübter Gesundheit spenden möge." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1926: "Merzig

(Saargebiet), 15. März (1926). Vergangenen Schabbat veranstaltete

die hiesige Synagogengemeinde einen Festgottesdienst zu Ehren des Herrn

Lehrer Tannenberg, der sich nunmehr nach 40jähriger Dienstzeit in den

wohl verdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Dreißig Jahre amtierte Herr

Tannenberg in der hiesigen Gemeinde und stets derselbe durch seine

unermüdliche Pflichttreue und Wohltätigkeit nicht nur innerhalb seiner

Gemeinde, sondern bei allen Mitbürgern unserer Stadt in hohem Ansehen.

Durch sein großes Gottvertrauen ist er uns für alle Zeiten ein

leuchtendes Vorbild. In ergreifender Rede richtete er an seine Gemeinde

die Mahnworte, stets treu zur Tora zu halten. Der nun aus dem Amt

Geschiedene beabsichtigt, seine weiteren Tage gänzlich dem Tora-Studium

zu widmen, und wünschen wir, dass ihm Gott dazu eine Fülle von

Jahren in ungetrübter Gesundheit spenden möge." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Merzig,

21. März (1926). Eine eindrucksvolle Abschiedsfeier veranstaltete die

israelitische Gemeinde am verflossenen Samstag ihrem aus seinem Amte in

den Ruhestand tretenden Prediger und Religionslehrer Herrn Tannenberg.

Nach Schacharis (Morgengebet) richtete der Vorsitzende des Vorstandes,

Herr N. Hanau, eine längere, tief empfundene Ansprache an denselben. Er

schilderte in warmen Worten seine Verdienste um die Gemeinde während

seiner dreißigjährigen Tätigkeit und dankte ihm für sein segensreiches

Wirken im Namen der Gemeinde und wünschte ihm einen langen und

glücklichen Lebensabend. Hierauf führte er seinen Nachfolge, Herrn

Friedemann in sein Amt ein. Der Vorsitzende der Repräsentanten, Herr

Benny Cahn, feierte darauf Herrn Tannenberg in herzlicher Ansprache.

Sichtlich gerührt, dankte Herr Tannenberg den beiden Herren für die

Ehrung und die freundlichen Worte. Er hielt dann noch eine größere, zu

Herzen gehende Abschiedsrede, worin er besonders hervorhob, wie schwer ihm

das Scheiden aus seinem Amte werde. Er versprach, auch ferner in innigem

Verkehr mit seiner Gemeinde zu bleiben und wünschte ihr ein weiteres

Blühen und Gedeihen. Herr Friedemann, der nunmehr die Funktionen seines

Vorgängers übernommen hatte, hielt zum Schluss eine Antrittsrede, mit

welcher er den Beweis guter oratorischer Befähigung erbrachte." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Merzig,

21. März (1926). Eine eindrucksvolle Abschiedsfeier veranstaltete die

israelitische Gemeinde am verflossenen Samstag ihrem aus seinem Amte in

den Ruhestand tretenden Prediger und Religionslehrer Herrn Tannenberg.

Nach Schacharis (Morgengebet) richtete der Vorsitzende des Vorstandes,

Herr N. Hanau, eine längere, tief empfundene Ansprache an denselben. Er

schilderte in warmen Worten seine Verdienste um die Gemeinde während

seiner dreißigjährigen Tätigkeit und dankte ihm für sein segensreiches

Wirken im Namen der Gemeinde und wünschte ihm einen langen und

glücklichen Lebensabend. Hierauf führte er seinen Nachfolge, Herrn

Friedemann in sein Amt ein. Der Vorsitzende der Repräsentanten, Herr

Benny Cahn, feierte darauf Herrn Tannenberg in herzlicher Ansprache.

Sichtlich gerührt, dankte Herr Tannenberg den beiden Herren für die

Ehrung und die freundlichen Worte. Er hielt dann noch eine größere, zu

Herzen gehende Abschiedsrede, worin er besonders hervorhob, wie schwer ihm

das Scheiden aus seinem Amte werde. Er versprach, auch ferner in innigem

Verkehr mit seiner Gemeinde zu bleiben und wünschte ihr ein weiteres

Blühen und Gedeihen. Herr Friedemann, der nunmehr die Funktionen seines

Vorgängers übernommen hatte, hielt zum Schluss eine Antrittsrede, mit

welcher er den Beweis guter oratorischer Befähigung erbrachte." |

Hinweis auf den 1926 bis 1930 in Merzig tätigen Lehrer und Kantor Siegmund Friedemann (1902-1984)

Über

den Lebenslauf von Kantor Siegmund Friedemann informiert ein

französischer Artikel von Joë Friedemann in judaisme.sdv.fr: Link

zu diesem Artikel (auch als

pdf-Datei eingestellt) Über

den Lebenslauf von Kantor Siegmund Friedemann informiert ein

französischer Artikel von Joë Friedemann in judaisme.sdv.fr: Link

zu diesem Artikel (auch als

pdf-Datei eingestellt)

Siegmund Friedemann ist am 3. April 1902 in Altstadt-Hachenburg geboren.

Er ließ sich am "Bildungsseminar für Jüdische Lehrer" in

Hannover ausbilden. Nach abgeschlossenem Studium war er in Camberg

tätig, anschließend in Wallau. 1926

trat er Stelle des Lehrers und Kantors in Merzig an. Hier heiratete

er Herta geb. Kahn. Seit 1930 war er in Saarbrücken tätig. Im Oktober

1936 trat er in den Dienst der Gemeinde von Saverne

(Zabern). Nach dem deutschen Einmarsch folgten Jahre, die durch

Internierung, Flucht und ständige Bedrohung geprägt waren. Seit 1946

wieder im Dienst von Gemeinden im Bereich Elsass-Lothringen: Sarrebourg,

Belfort und Sarreguemines. |

Aus

dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Zur Geschichte

des Synagogenchores s.u. bei der Geschichte der Synagoge

Gründung des Vereins "Talmud Thora" (1865)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Dezember 1865:

"Merzig, bei Trier, 26. Oktober (1865). In hiesiger Gemeinde hat sich

ein verein gebildet ‚Talmud Tora’, um durch wöchentliche Vorträge

aus der Tora und den Kommentaren den Inhalt der Tora jedem verständlich

zu machen und die in der Tora gewonnenen Kenntnisse zu befestigen und zu

erweitern. Wer das 16. Lebensjahr erreicht hat, kann aktives Mitglied des

Vereines werden. Damit reger Anteil an dem Vortrage genommen wird, kann

jedes Mitglied durch Fragen, um sich Belehrung zu verschaffen, den

Vortragenden unterbrechen. Der Lehr-Gegenstand wird von mehreren

befähigten Mitgliedern unentgeltlich behandelt. Der monatliche Betrag

wird zu wohltätigen Zwecken verwendet. Das Komitee hatte die Freude, dass

fast die ganze Gemeinde an dem Vereine sich beteiligte." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Dezember 1865:

"Merzig, bei Trier, 26. Oktober (1865). In hiesiger Gemeinde hat sich

ein verein gebildet ‚Talmud Tora’, um durch wöchentliche Vorträge

aus der Tora und den Kommentaren den Inhalt der Tora jedem verständlich

zu machen und die in der Tora gewonnenen Kenntnisse zu befestigen und zu

erweitern. Wer das 16. Lebensjahr erreicht hat, kann aktives Mitglied des

Vereines werden. Damit reger Anteil an dem Vortrage genommen wird, kann

jedes Mitglied durch Fragen, um sich Belehrung zu verschaffen, den

Vortragenden unterbrechen. Der Lehr-Gegenstand wird von mehreren

befähigten Mitgliedern unentgeltlich behandelt. Der monatliche Betrag

wird zu wohltätigen Zwecken verwendet. Das Komitee hatte die Freude, dass

fast die ganze Gemeinde an dem Vereine sich beteiligte." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

1840: in der Wahl der Oberrabbiners sprechen sich Gemeindevertreter von

Saarlouis für Joseph Kahn (Trier) und und gegen Moses Levy (Merzig) aus

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November 1840:

"Saarlouis, 6. Oktober

1840: [Nach unserem schon öfter ausgesprochenen Grundsatze, bei

vorkommenden Wahlen eines geistlichen Oberhauptes, so lange die Wahl noch

nicht festgestellt ist, angemessener Polemik Raum zu geben, um den

Interessenten über die Richtung der Kandidaten, sowie über die

Wichtigkeit der Besetzung ein Urteil zu schaffen, wo hingegen nach

geschehener Wahl nur Fakta zur Sprache kommen dürfen: gestatten wir auch

folgenden, uns zugekommenen Zeilen den Abdruck, Redaktion]. Nach dem

Konkurrenzausschreiben des israelitischen Konsistoriums hoffen wir auf

einen wissenschaftlichen Rabbinen, der den Bedürfnissen der Zeit

entspräche. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November 1840:

"Saarlouis, 6. Oktober

1840: [Nach unserem schon öfter ausgesprochenen Grundsatze, bei

vorkommenden Wahlen eines geistlichen Oberhauptes, so lange die Wahl noch

nicht festgestellt ist, angemessener Polemik Raum zu geben, um den

Interessenten über die Richtung der Kandidaten, sowie über die

Wichtigkeit der Besetzung ein Urteil zu schaffen, wo hingegen nach

geschehener Wahl nur Fakta zur Sprache kommen dürfen: gestatten wir auch

folgenden, uns zugekommenen Zeilen den Abdruck, Redaktion]. Nach dem

Konkurrenzausschreiben des israelitischen Konsistoriums hoffen wir auf

einen wissenschaftlichen Rabbinen, der den Bedürfnissen der Zeit

entspräche.

Diese Hoffnung steigerte sich noch mehr bei uns, als wir mehrere

Rabbinatskandidaten genauen kennen lernten, worunter sich besonders

Herr Kahn durch sein mehrmaliges Auftreten dahier bemerklich machte.

Allein zu unserem Leidwesen erfahren wir nun, dass mehrere Stimmen in

unserer Nähe, sowie in Trier sich zu Gunsten des Rabbinatskandidaten Moses

Levy in Merzig Moses

Levy in Merzig kund geben. Dagegen müssen wir in diesem trefflichen

Organe der israelitischen Angelegenheiten öffentlich protestieren. Denn

so bewanderte derselbe auch im Talmud ist und soweit er es auch in der

spitzfindigen Disputierkunst gebracht hat; so passt derselbe doch

keineswegs 1840 in Preußen an die Spitze der geistlichen Angelegenheiten

eines ganzen Regierungsbezirkes gestellt zu werden. Wie könnte auch ein

Mann, dem jede Sprache außer die des Talmuds, jede Wissenschaft, jede

Grammatik selbst die der hebräischen Sprache unbekannt sind, der daher

ganz folgerichtig neulich bei einer Unterredung mit einem hiesigen Bürger

diejenigen, welche glauben, dass unsere Erde sich um die Sonne bewege (das

kopernikanische System) Kofrim und Apikorsim (Ungläubige und Ketzer)

nannte und zu exkommunizieren kein Bedenken trug, berufen werden, unsere

Schulen zu inspizieren, die Lehrer zu überwachen und überhaupt unserer

Religion auch nur die Achtung erhalten, deren sie bereits schon gewürdigt

wird? Wir bitten daher im Interesse unserer heiligsten Angelegenheiten die

hochlöblichen Behörden, die Notabeln und alle die, welche bei der

bevorstehenden Wahl mitzuwirken imstande sind, sich wenigstens darüber zu

verständigen, dass wir von einer solchen Landplage befreit bleiben. x.y.z." |

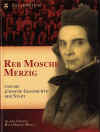

Zum Tod von Rabbiner Moses ben Josef Jizchak Levi (Moses

Merzig, 1861)

Artikel in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1861: "Nachruf.

In Ihrem geschätzten Blatte Nr. 46, haben wir in unserer Chewrat

Gemiluth Chassodim (Wohltätigkeitsverein) am verflossenen Sabbat, den

Schluss der Lebensbeschreibung von unserem Meister und Lehrer Mosche

Sofer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - gelesen.

Unmöglich ist es uns zu sagen, wie diese Biographie uns interessierte,

besonders da wir erst vor 7 Wochen leider einen herben Verlust erlitten,

an unserem hochgeehrten Rabbiner, Vorsteher und Seelsorger, dem großen

Gelehrten, dem Licht Israels, unserem Lehrer und Meister Mosche Sohn des

Lehrers und Meisters (Rabbiner) Josef Jizchak Segal - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen. Tagtäglich empfinden wir immer mehr den

unersetzlichen Verlust - denn, solange der Gerechte in der Stadt ist, ist

er ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit, wenn er aber von dort

weggeht, - so weicht ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit (Raschis

Pentateuchkommentar zu 1. Mose 28,10). Ähnlich in seinem Leben dem in

Ihrem geschätzten Blatte so schön beschrieben Raschi Mosche Sofer - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - war auch sein Sterben, auf den

nämlichen Tag, und zwar am 25. Tschiri dieses Jahres in seinem 58. Jahre,

im Beisein der ganzen Gemeinde von Alt bis Jung. Sein Wirken war in

hiesiger Gemeinde nahe an 40 Jahre. Als Schüler Ihres seligen Vorgängers

und Verwandten, dem verstorbenen, dem großen Gelehrten, dem Ruhm

Israels, unser Meister und Lehrer Herz Schijar - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - des Vorstehers des Rabbinatsgerichtes und der

Jeschiwa der heiligen Gemeinde Mainz, G'tt möge sie beschützen, von

welchem er einer der bedeutendsten und geliebtesten Schüler gewesen (was

heutigen Tages sicher noch in Mainz bekannt sein wird), kam er zurück vollkommen

und kundig in der Tora. Er arbeitete sodann und vervollkommnete sich

auch in weltlichen Kenntnissen, sodass er bald weit und breit berühmt

ward. Viele Talmidim (Schüler), und mehrere die heutzutage (besonders in

Frankreich) auf dem Lehrstuhl sitzen (d.h. Rabbiner sind), wie auch

mehrere Privatgelehrte, haben sich bei ihm ausgebildet. Sie waren ihm wie

seine eigenen Kinder - all seine Söhne, die lernten und so

verehrten sie ihn auch fortwährend, wie bei ihrem Studium, als einen

liebenden Vater. Tag und Nacht war er beschäftigt, seinen Schülern zu

helfen und für die Bedürfnisse der Gemeinde zu sorgen, deren Vorsteher

er war, sogar standen alle Vereine unter seiner Leitung; Lehren

und Briefwechsel über Tora oder (rabbinische) Fragen und

Antworten nach allen Seiten hin; Mahnungen und Zurechtweisungen in

seiner Gemeinde und Umgebung (besser) offene Rüge als verheimlichte Liebe

nahmen den größten Teil seiner Zeit in Anspruch. Für all dieses nahm er

uneigennützig keine Bezahlung, ebenso wies er manche Geschenke zurück.

Edelmütig schlug er sogar Rabbinatsstellen aus, um desto besser seiner

Jeschiwa vorstehen zu können, kurz er war ein Schatz in jeder nur

wünschbaren Art. Gerade wie Reb Mosche Sofer war, auch er von Jugend auf

ein heiliger Mann, ein scharfsinniger, geradsinniger Kopf. Schreiber

dieses können bezeigen, dass er (ein Mann war), der keine vier Ellen

ging ohne Tora zu lernen oder über sie nachzusinnen. Sein Wahlspruch

war: was Du tust, sei zur Ehre des Himmels (G'ttes). Sie werden im

Univers. Isr. vom Monat November einen Nekrolog über ihn gefunden haben,

geschrieben von einem seiner Schüler (Privatmann), welcher 80 Stunden

weit herkam, um seiner Beerdigung beizuwohnen. Ebenso wurde in hiesiger,

wie in den meisten Gemeinden der Umgegend während seiner Krankheit,

Tehillim und Owinu Malkenu für den vielgeliebten und vielgerühmten Rabbi

Mosche Merzig. Kaum war der Tag nach Sukkot-Fest; welcher zugleich

Sabbat Bereschit war, zu Ende, als auch in der Nacht des heiligen

Schabbat, dem 25. Tischri, die ganze Gemeinde um sein Sterbebett

versammelt war. Schon seiner

Sprache Artikel in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1861: "Nachruf.

In Ihrem geschätzten Blatte Nr. 46, haben wir in unserer Chewrat

Gemiluth Chassodim (Wohltätigkeitsverein) am verflossenen Sabbat, den

Schluss der Lebensbeschreibung von unserem Meister und Lehrer Mosche

Sofer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - gelesen.

Unmöglich ist es uns zu sagen, wie diese Biographie uns interessierte,

besonders da wir erst vor 7 Wochen leider einen herben Verlust erlitten,

an unserem hochgeehrten Rabbiner, Vorsteher und Seelsorger, dem großen

Gelehrten, dem Licht Israels, unserem Lehrer und Meister Mosche Sohn des

Lehrers und Meisters (Rabbiner) Josef Jizchak Segal - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen. Tagtäglich empfinden wir immer mehr den

unersetzlichen Verlust - denn, solange der Gerechte in der Stadt ist, ist

er ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit, wenn er aber von dort

weggeht, - so weicht ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit (Raschis

Pentateuchkommentar zu 1. Mose 28,10). Ähnlich in seinem Leben dem in

Ihrem geschätzten Blatte so schön beschrieben Raschi Mosche Sofer - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - war auch sein Sterben, auf den

nämlichen Tag, und zwar am 25. Tschiri dieses Jahres in seinem 58. Jahre,

im Beisein der ganzen Gemeinde von Alt bis Jung. Sein Wirken war in

hiesiger Gemeinde nahe an 40 Jahre. Als Schüler Ihres seligen Vorgängers

und Verwandten, dem verstorbenen, dem großen Gelehrten, dem Ruhm

Israels, unser Meister und Lehrer Herz Schijar - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - des Vorstehers des Rabbinatsgerichtes und der

Jeschiwa der heiligen Gemeinde Mainz, G'tt möge sie beschützen, von

welchem er einer der bedeutendsten und geliebtesten Schüler gewesen (was

heutigen Tages sicher noch in Mainz bekannt sein wird), kam er zurück vollkommen

und kundig in der Tora. Er arbeitete sodann und vervollkommnete sich

auch in weltlichen Kenntnissen, sodass er bald weit und breit berühmt

ward. Viele Talmidim (Schüler), und mehrere die heutzutage (besonders in

Frankreich) auf dem Lehrstuhl sitzen (d.h. Rabbiner sind), wie auch

mehrere Privatgelehrte, haben sich bei ihm ausgebildet. Sie waren ihm wie

seine eigenen Kinder - all seine Söhne, die lernten und so

verehrten sie ihn auch fortwährend, wie bei ihrem Studium, als einen

liebenden Vater. Tag und Nacht war er beschäftigt, seinen Schülern zu

helfen und für die Bedürfnisse der Gemeinde zu sorgen, deren Vorsteher

er war, sogar standen alle Vereine unter seiner Leitung; Lehren

und Briefwechsel über Tora oder (rabbinische) Fragen und

Antworten nach allen Seiten hin; Mahnungen und Zurechtweisungen in

seiner Gemeinde und Umgebung (besser) offene Rüge als verheimlichte Liebe

nahmen den größten Teil seiner Zeit in Anspruch. Für all dieses nahm er

uneigennützig keine Bezahlung, ebenso wies er manche Geschenke zurück.

Edelmütig schlug er sogar Rabbinatsstellen aus, um desto besser seiner

Jeschiwa vorstehen zu können, kurz er war ein Schatz in jeder nur

wünschbaren Art. Gerade wie Reb Mosche Sofer war, auch er von Jugend auf

ein heiliger Mann, ein scharfsinniger, geradsinniger Kopf. Schreiber

dieses können bezeigen, dass er (ein Mann war), der keine vier Ellen

ging ohne Tora zu lernen oder über sie nachzusinnen. Sein Wahlspruch

war: was Du tust, sei zur Ehre des Himmels (G'ttes). Sie werden im

Univers. Isr. vom Monat November einen Nekrolog über ihn gefunden haben,

geschrieben von einem seiner Schüler (Privatmann), welcher 80 Stunden

weit herkam, um seiner Beerdigung beizuwohnen. Ebenso wurde in hiesiger,

wie in den meisten Gemeinden der Umgegend während seiner Krankheit,

Tehillim und Owinu Malkenu für den vielgeliebten und vielgerühmten Rabbi

Mosche Merzig. Kaum war der Tag nach Sukkot-Fest; welcher zugleich

Sabbat Bereschit war, zu Ende, als auch in der Nacht des heiligen

Schabbat, dem 25. Tischri, die ganze Gemeinde um sein Sterbebett

versammelt war. Schon seiner

Sprache |

beraubt,

zeigte er mit energisch erhobener Hand, man solle laut 'Schema Jisroel'

sagen; und seine Arme blieben aufrecht bis zum Sonnenaufgang...

Sein Bruder, Reb Jeschajahu, ein ein aufrechter und

geradsinniger Lehrer... ging ihm einige Tage voran zur Ruhe. Warum

soll ich beraubt werden eurer Beider an einem Tage? In seinem Testament

verbittet er sich jede Leichenrede, jedoch war der Leichenzug so

großartig, wie man selten einen in hiesiger Gegend erlebt. Aus weitester

Ferne, wohin die traurige Kunde zeitig gelangte, kamen Männer und Frauen

in Masse, um ihn zur Ruhestätte zu geleiten. Die hohen Behörden, sowie

die meisten unserer hiesigen Mitbürger aller Konfessionen gaben durch

Anschluss an den Leichenzug zu erkennen, wie hoch und angesehen dieser

bescheidene, schlichte und anspruchslose Mann bei ihnen war. Auch er

lehrte während seiner Krankheit seine Umgebung täglich Worte der Tora

und Musar (Ethik). Am Fest Simchat Tora, sogar noch am Sabbat

Bereschit, dem 25. Tischri, lehrte er, leider zum letzten Male

über den Wochenabschnitt und schloss mit den Worten. Mose unser

Meister verdiente es, von Angesicht zu Angesicht mit dem göttlichen Geist

(Schechina) zwischen den zwei Kerubim zu sprechen. Die meisten seiner

Manuskripte musste gemäß seinem Testament zu ihm ins Grab gelegt werden.

Ein kleiner Teil jedoch, welchen er nicht dazu bestimmt hatte, ist, Gott

sei Dank, noch vorhanden. Am Schlusse seines Testamentes heißt er wörtlich:

'Meine Kinder sollen zwei Sachen von sich weisen diese heißen:

Unverschämtheit (Chuzpe) und Eitelkeit. Unverschämtheit und Eitelkeit

sind G'tt ein Gräuel. Bescheidenheit und Ehrfurcht führen zu einer Lobpreisung,

diese Worte charakterisieren hinlänglich diesen tiefbetrauerten Mann.

Viele gute und zweckmäßige Einrichtungen haben wir ihm zu verdanken und

unsere spätesten Nachkommen noch werden daran erkennen, welch großer

Mann hier gelegt und gewirkt hatte. Mosche war selbst verdienstvoll und

er führte die Vielen zum Verdienst, daher wird das Verdienst der Menge

ihm beigelegt, wie es heißt: die Gerechtigkeit G'ttes hat er ausgeübt,

und seine Recht waren mit Israel. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens. beraubt,

zeigte er mit energisch erhobener Hand, man solle laut 'Schema Jisroel'

sagen; und seine Arme blieben aufrecht bis zum Sonnenaufgang...

Sein Bruder, Reb Jeschajahu, ein ein aufrechter und

geradsinniger Lehrer... ging ihm einige Tage voran zur Ruhe. Warum

soll ich beraubt werden eurer Beider an einem Tage? In seinem Testament

verbittet er sich jede Leichenrede, jedoch war der Leichenzug so

großartig, wie man selten einen in hiesiger Gegend erlebt. Aus weitester

Ferne, wohin die traurige Kunde zeitig gelangte, kamen Männer und Frauen

in Masse, um ihn zur Ruhestätte zu geleiten. Die hohen Behörden, sowie

die meisten unserer hiesigen Mitbürger aller Konfessionen gaben durch

Anschluss an den Leichenzug zu erkennen, wie hoch und angesehen dieser

bescheidene, schlichte und anspruchslose Mann bei ihnen war. Auch er

lehrte während seiner Krankheit seine Umgebung täglich Worte der Tora

und Musar (Ethik). Am Fest Simchat Tora, sogar noch am Sabbat

Bereschit, dem 25. Tischri, lehrte er, leider zum letzten Male

über den Wochenabschnitt und schloss mit den Worten. Mose unser

Meister verdiente es, von Angesicht zu Angesicht mit dem göttlichen Geist

(Schechina) zwischen den zwei Kerubim zu sprechen. Die meisten seiner

Manuskripte musste gemäß seinem Testament zu ihm ins Grab gelegt werden.

Ein kleiner Teil jedoch, welchen er nicht dazu bestimmt hatte, ist, Gott

sei Dank, noch vorhanden. Am Schlusse seines Testamentes heißt er wörtlich:

'Meine Kinder sollen zwei Sachen von sich weisen diese heißen:

Unverschämtheit (Chuzpe) und Eitelkeit. Unverschämtheit und Eitelkeit

sind G'tt ein Gräuel. Bescheidenheit und Ehrfurcht führen zu einer Lobpreisung,

diese Worte charakterisieren hinlänglich diesen tiefbetrauerten Mann.

Viele gute und zweckmäßige Einrichtungen haben wir ihm zu verdanken und

unsere spätesten Nachkommen noch werden daran erkennen, welch großer

Mann hier gelegt und gewirkt hatte. Mosche war selbst verdienstvoll und

er führte die Vielen zum Verdienst, daher wird das Verdienst der Menge

ihm beigelegt, wie es heißt: die Gerechtigkeit G'ttes hat er ausgeübt,

und seine Recht waren mit Israel. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens.

Merzig, den 21. November 1861. 18. Kislew (5)622.

(Von den geehrten Einsendern aufgefordert, zu konstatieren, ob der zu

früh Verstorbene sich hier noch eines lebhaften Andenkens erfreue und ob

es war sei, dass sein hochberühmter Lehrer, R. Herz Scheuer - das

Andenken des Gerechten und des Heiligen ist zum Segen - vor mehr als

40 Jahren an demselben Tage gestorben, bestätigen wir beides. Die

Redaktion." |

Zum Tod von Moses Weil sen. (1881)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1881: "Merzig

an der Saar. Die hiesige Gemeinde hat durch den Tod des Herrn Moses Weil

sen., der am Montag den 18. vorigen Monats erfolgte, einen schweren

Verlust erlitten. Derselbe, im Alter von 75 Jahren stehend, entstammte

noch jener Zeit, in welcher gewissenhafte Eltern für ihre Kinder nicht

besser sorgen zu können glaubten, als wenn sie dieselben mit einer

gründlichen Torakenntnis ausstattete. Dem entsprechend besuchte der

Verblichene als Jüngling die Jeschiwa zu Straßburg im Elsass und setzte

auch als gereifter Mann sein Torastudium bei R. Moscheh Levy seligen

Andenkens dahier fort. – Jede Mußestunde, die er seiner geschäftlichen

Tätigkeit abgewinnen konnte, war dem Studium unserer heiligen Tora

gewidmet, und selbst in den letzten Jahren seiner Lebens, in welchen ihn

eine langwierige Krankheit ans Haus fesselte, war die Beschäftigung mit

dem Gottesworte sein Trost und seine Freude. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1881: "Merzig

an der Saar. Die hiesige Gemeinde hat durch den Tod des Herrn Moses Weil

sen., der am Montag den 18. vorigen Monats erfolgte, einen schweren

Verlust erlitten. Derselbe, im Alter von 75 Jahren stehend, entstammte

noch jener Zeit, in welcher gewissenhafte Eltern für ihre Kinder nicht

besser sorgen zu können glaubten, als wenn sie dieselben mit einer

gründlichen Torakenntnis ausstattete. Dem entsprechend besuchte der

Verblichene als Jüngling die Jeschiwa zu Straßburg im Elsass und setzte

auch als gereifter Mann sein Torastudium bei R. Moscheh Levy seligen

Andenkens dahier fort. – Jede Mußestunde, die er seiner geschäftlichen

Tätigkeit abgewinnen konnte, war dem Studium unserer heiligen Tora

gewidmet, und selbst in den letzten Jahren seiner Lebens, in welchen ihn

eine langwierige Krankheit ans Haus fesselte, war die Beschäftigung mit

dem Gottesworte sein Trost und seine Freude.

Sein langjähriger Freund und Verwandter, Herr Kantor Schnerb, hielt auf

Grund letztwilliger Bestimmung des Verblichenen die Grabrede, welche der

Bedeutung des Heimgegangenen in beredter, tief empfundener Weise Ausdruck

gab. Sodann sprach Herr Dr. Ehrmann, Rabbiner in Trier, über die

Bedeutsamkeit eines solchen Verlustes gerade in unserer Zeit und unserer

Gegend und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Hinterbliebenen im Sinne

des Verblichenen weiter leben und wirken mögen, und so der Geist des

Heimgegangenen auch nach dessen Tode noch bei den Seinen weiter fortlebe.

- Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Rabbi Chajim Gerson Schnerb (1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892: "Merzig a.

Saar. Soeben geht uns die betrübende Mitteilung von dem Hinscheiden des

Rabbi Chajim Gerson Schnerb – das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen – zu. Wir werden in nächster Nummer – so Gott will – die

Verdienste dieses großen Gerechten und Gelehrten eingehend zu würdigen

versuchen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892: "Merzig a.

Saar. Soeben geht uns die betrübende Mitteilung von dem Hinscheiden des

Rabbi Chajim Gerson Schnerb – das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen – zu. Wir werden in nächster Nummer – so Gott will – die

Verdienste dieses großen Gerechten und Gelehrten eingehend zu würdigen

versuchen." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1892: "Merzig

an der Saar. Tischa be Aw (9. Aw). Unsere Gemeinde hat am Mittwoch,

den 3. Aw einen Verlust erlitten, für dessen Größe es vielleicht keinen

besseren Maßstab gibt, als der heutige Tag, an dem die ganze jüdische

Diaspora das Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems und des

Tempelheiligtums fastend und trauernd begeht. Rabbi Chajim Gerson Schnerb

(das Andenken an den Gerechten ist zum Segen), ist uns durch den Tod

entrissen worden. Wird doch das Hinscheiden der Gerechten mit der

Einäscherung unseres Nationalheiligtums wiederholt gleichgestellt. Und

wahrlich ein solcher Gerechter war es, den wir, die ganze Gemeinde, die

ganze Gegend und der weit über ihr Weichbild hinausreichende weite Kreis

seiner Freunde und Verehrer verloren. Der Verblichene stammte aus

Lothringen, wenn wir nicht irren, aus Toul – und kam schon als

13jähriger Knabe hierher, um die Jeschiwa des berühmten R.

Moscheh Levy (bekannter unter dem Namen: R. Moscheh-Merzig, Schüler von

R. Herz Scheuer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen) zu

besuchen. Der Verblichene war ein Urenkel von Rabbi Gerschon Koblenz –

das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – und Enkel von Rabbi Jakob

Koblenz, Verfasser des Sefer Kirjat Hanna. Im 26. Jahre wurde der

Heimatgegangene als Chasan (Vorbeter) der hiesigen Gemeinde angestellt,

und verwaltete dieses Amt 38 Jahre bis zu seinem Ableben mit einer

Hingebung und Meisterschaft, die ihn hoch über das Niveau erhob, auf dem

viele seiner Kollegen stehen. Mit herrlichen Stimmmitteln, mit

gründlichen musikalischen Kenntnissen ausgestattet, besonders aber von

einer innigen Gottesfurcht erfüllt, riss er mit seiner Begeisterung die

Hörer in einer Weise hin, die man selbst miterlebt haben muss, um sie

richtig würdigen zu können. Vieles hat er selbst mit der ihm eigenen

Virtuosität komponiert, und seine Kompositionen haben weit über den

engen kreis seiner Gemeinde hinaus die verdiente Anerkennung gefunden.

Sein Vorbeterdienst war ihm Gegensatz fortgesetzten Studiums, und mit den

Werken unserer synagogalen Tonmeister, wie Naumburg, Sulzer u.a. hatte er

die innigste Vertrautheit. Er hat einen Synagogenchor ins Leben gerufen

und ihn unter unsäglichen Bemühungen zu einer Entwicklung gebracht, die

der größten Gemeinde zur Ehre gereichen würde. Herr Moses Schnerb, der

zweite Sohn des Verblichenen, der zurzeit als Dirigent eines

Synagogenchors fungiert, verdankte seine Ausbildung der väterlichen

Anregung und Leitung. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1892: "Merzig

an der Saar. Tischa be Aw (9. Aw). Unsere Gemeinde hat am Mittwoch,

den 3. Aw einen Verlust erlitten, für dessen Größe es vielleicht keinen

besseren Maßstab gibt, als der heutige Tag, an dem die ganze jüdische

Diaspora das Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems und des

Tempelheiligtums fastend und trauernd begeht. Rabbi Chajim Gerson Schnerb

(das Andenken an den Gerechten ist zum Segen), ist uns durch den Tod

entrissen worden. Wird doch das Hinscheiden der Gerechten mit der

Einäscherung unseres Nationalheiligtums wiederholt gleichgestellt. Und

wahrlich ein solcher Gerechter war es, den wir, die ganze Gemeinde, die

ganze Gegend und der weit über ihr Weichbild hinausreichende weite Kreis

seiner Freunde und Verehrer verloren. Der Verblichene stammte aus

Lothringen, wenn wir nicht irren, aus Toul – und kam schon als

13jähriger Knabe hierher, um die Jeschiwa des berühmten R.

Moscheh Levy (bekannter unter dem Namen: R. Moscheh-Merzig, Schüler von

R. Herz Scheuer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen) zu

besuchen. Der Verblichene war ein Urenkel von Rabbi Gerschon Koblenz –

das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – und Enkel von Rabbi Jakob

Koblenz, Verfasser des Sefer Kirjat Hanna. Im 26. Jahre wurde der

Heimatgegangene als Chasan (Vorbeter) der hiesigen Gemeinde angestellt,

und verwaltete dieses Amt 38 Jahre bis zu seinem Ableben mit einer

Hingebung und Meisterschaft, die ihn hoch über das Niveau erhob, auf dem

viele seiner Kollegen stehen. Mit herrlichen Stimmmitteln, mit

gründlichen musikalischen Kenntnissen ausgestattet, besonders aber von

einer innigen Gottesfurcht erfüllt, riss er mit seiner Begeisterung die

Hörer in einer Weise hin, die man selbst miterlebt haben muss, um sie

richtig würdigen zu können. Vieles hat er selbst mit der ihm eigenen

Virtuosität komponiert, und seine Kompositionen haben weit über den

engen kreis seiner Gemeinde hinaus die verdiente Anerkennung gefunden.

Sein Vorbeterdienst war ihm Gegensatz fortgesetzten Studiums, und mit den

Werken unserer synagogalen Tonmeister, wie Naumburg, Sulzer u.a. hatte er

die innigste Vertrautheit. Er hat einen Synagogenchor ins Leben gerufen

und ihn unter unsäglichen Bemühungen zu einer Entwicklung gebracht, die

der größten Gemeinde zur Ehre gereichen würde. Herr Moses Schnerb, der

zweite Sohn des Verblichenen, der zurzeit als Dirigent eines

Synagogenchors fungiert, verdankte seine Ausbildung der väterlichen

Anregung und Leitung.

Dabei war der Verblichene ein großer Talmudgelehrter, der jede frei

Mußestunde der Beschäftigung mit unserer heiligen Tora widmete. Man

konnte ihn nicht sehen und sprechen ohne herrliche Goldkörner aus dem

reichen Schatze seines Wissens mit fortzunehmen. Derselbe hatte dabei eine

so Herzgewinnende, klare und fassliche Art der Mitteilung, dass er auch

den Unkundigen für das zu erwärmen vermöchte, was in heller Glut in

seinem Geiste lebte. Noch vor kurzer Zeit hat der Schreiber dieses den

nunmehr uns Entrissenen ersucht, seine herrlichen Bemerkungen und

Erklärungen der Tora niederzuschreiben und sie so der Vergessenheit zu

entreißen. Vieles ist in hebräischen Zeitungen, im Libanon und Hamagid

von ihm erschienen; erst in der jüngsten Pessachnummer des ‚Israelit’,

habe ich von ihm die Erklärung einer schwierigen Stelle aus dem Machsor

schal Pessach veröffentlicht. Derselbe war ein ganz seltener Meister

in der Handhabung der heiligen Sprache, sodass nicht nur der kernige

Gehalt seiner Gedanken, sondern ebenso sehr die vollendete Form der

Darstellung in jeder Zeile den tiefen Denker und vollendeten Stilisten

bekundeten.

Dabei war er Schochet, Lehrer, Mohel (Beschneider), und hatte für alles

Zeit, Sinn, Begabung und Hingebung, und bewährte sich als genialer

Meister, in allem, was er in seine Hand nahm. Die Heiterkeit, die |

Lebensfreude

und die selbstlose Bescheidenheit, an diese und an unzählige Vorzüge des

Geistes und Herzens, die den edlen Mann auszeichneten, kann man nicht

denken, ohne in den Klageruf auszubrechen… Lebensfreude

und die selbstlose Bescheidenheit, an diese und an unzählige Vorzüge des

Geistes und Herzens, die den edlen Mann auszeichneten, kann man nicht

denken, ohne in den Klageruf auszubrechen…

Es bedarf nicht erst der Versicherung, wie die Würdigung und Anerkennung

desselben Mannes, den wir verloren, sich nicht auf die hiesige Gemeinde

beschränkte. Die ‚Merziger Zeitung’ berichtet darüber: ‚Heute

Nachmittag wird einer der geachtetsten Bürger unserer Stadt in den

kühlen Schoß der Erde gebettet. Herr G. Schnerb war seit 1854 Kantor der

israelitischen Gemeinde Merzig und hat seine 38-jährige Amtszeit in Demut

und Bescheidenheit verbracht. Er war in seiner Herzensgüte und edlen

Gesinnung der Freund, Ratgeber und Helfer so manches Bedrängten und hat

sich durch seine Opferwilligkeit und Mildtätigkeit große Liebe und

Achtung wohl all seiner Mitbürger, wes Glaubens sie auch sein mögen,

erworben. Die Teilnahme an dem Leichenzuge wird dies gewiss bestätigen.

Der Heimgegangene ruhe in ewigem Frieden!’

’Wohl selten hat unsere Stadt ein solches Trauergefolge gesehen, als

gestern bei der Beerdigung des allverehrten Kantors Herrn G. Schnerb, der,

wie bereits in voriger Nummer mitgeteilt, im Alter von 64 Jahren uns durch

den Tod entrissen wurde. Genoss der Verewigte durch seine Leutseligkeit

die Liebe und Hochachtung aller Derer, die ihn kennen und schätzen

gelernt, so fand diese ihnen unerkennbaren Ausdruck erst recht in der

allgemeinen Teilnahme an dem Leichenbegängnis; denn ohne Unterschied des

Bekenntnisses eilte Jeder in dem Gefühle herbei, dass er einen Mann zu

Grabe geleite, dem gleich es heute nur wenige gibt. Wie sehr der

Verblichene geehrt wurde, beweist der Umstand, dass alle seine

Glaubensgenossen in hiesiger Stadt während des Leichenbegängnisses ihre

Läden geschlossen hielten. In bewegten Worten, seiner Rührung kaum

mächtig, sprach als erster am grabe, im Auftrage der Gemeinde, Herr Dr.

Bassfreund, Rabbiner zu Trier. Nach ihm sprachen noch die Herren Michael

Levy und Dr. Blumenstein aus Luxemburg, als langjährige Freunde des

Verewigten. Seine zahlreichen Verehrer werden ihm ein dankbares Andenken

bewahren.’

Der Verblichene hinterlässt eine tief trauernde Gattin, die Tochter

seines großen Lehrers, welche in 37jähriger, überaus glücklicher Ehe

mit ihm verbunden war, sowie 4 Söhne und Töchter, die sämtlich würdige

Kinder des heimgegangenen, unvergesslichen Vaters sind und es gewiss für

alle Zeit bleiben werden. Der Name ihres teueren Vaters, den sie in Ehren

tragen, wird ihnen ein Geleitsbrief an die Teilnahme und Achtung aller

braven Menschen sein. Möge der himmlische Vater der trauernden Familie

Trost, der Gemeinde einen würdigen Ersatz und dem Verblichenen den

himmlischen Frieden für sein reiches Leben und Wirken gewähren! Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zur Goldenen Hochzeit von Moses Weil und Karoline geb.

Lion (1895)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1895: "Merzig,

23. Juni (1895). Am gestrigen Schabbat, Paraschat Korach, feierte das hier

sehr geachtete und beliebte Ehepaar Moses Weil und Karoline geb. Lion das

seltene Fest seines 50jährigen Ehejubiläums in körperlicher und

geistiger Frische und blühender Gesundheit. Obwohl sich die greisen

Eheleute in bescheidener Weise jede offizielle Feier verbeten, erschienen

dennoch alle ihre Kinder nebst Familien aus Nah und Fern, um persönlich

Glückwünsche und Geschenke zu überreichen. Ihnen schlossen sich eine

große Anzahl von Freunden und Bekannten innerhalb der jüdischen Gemeinde

an. Um 11 Uhr erschienen der Landrat und der Bürgermeister, um im Namen

Seiner Majestät dem Ehepaare die silberne Jubiläumsmedaille nebst einem

Begleitschreiben aus dem Zivilkabinett des Kaisers zu überreichen.

Nachdem Herr Landrat diesen allerhöchsten Auftrag in feierlichster und

wahrhaft herzlichster Weise ausgeführt hatte, dankte Herr Weil, sichtlich

gerührt, für die seiner Gattin und ihm erwiesene hohe Ehre und brachte

ein begeisterte Hoch auf Seine Majestät aus. Hierauf hielt der Lehrer der

jüdischen Gemeinde, Herr Nußbaum, eine beifällig aufgenommene

Ansprache, in welcher er das Paar als Muster echt jüdischer,

gottesfürchtiger, fleißiger und rechtschaffener Eheleute kennzeichnete

und ihm die besten Wünsche namens der jüdischen Gemeinde, deren Stolz

das Jubelpaar ist, entgegenbrachte. Er hob ferner hervor, dass Herr M.

Weil trotz seiner 78 Jahre keinen Gottesdienst weder an Sabbaten und

Feiertagen noch an Werktagen versäumt, dass er während einer langen

Reihe von Jahren in uneigennützigster Weise die Interessen der Gemeinde