|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Lülsfeld (VG

Gerolzhofen, Kreis Schweinfurt)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit

von Evamaria Bräuer, Gerolzhofen)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Lülsfeld bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis

um 1935, bereits seit etwa 1920 in enger Verbindung mit der Gemeinde im

benachbarten Frankenwinheim. Die

Entstehung der Gemeinde geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. 1604

wird Berntz Jud von Lülsfeld genannt. Er war in Fellen (heute VG Burgsinn)

verhaftet worden: er hatte den Ort passiert, um Schutzgeld zu

sparen.

1733

lebten sechs jüdische Familien im Ort unter dem Schutz des Grafen von

Schönborn (genannt werden u.a. Levi und Abraham Jud, Schimpol und Jockel Jud). Juden, die am Ort aufgenommen werden wollten, mussten ein Vermögen

von mindestens 1.000 Gulden nachweisen. Im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der

jüdischen Einwohner weiter zu: 1762 waren es elf Familien.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1816 68 jüdische Einwohner (24,9 % von insgesamt 273), 1836

68 (in 14 Familien; 22,4 % von 303), 1867 55 (in 10 Haushaltungen; 16,2 % von 339), 1875 45, 1880 38 (13,7 % von 278), 1890 29 (9,5 % von 305),

1892 6 Familien; 1897 30, 1910 25

(5,9 % von 420).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Lülsfeld auf

insgesamt 14 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände

genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Maier Salomon Katzmann

(Viehhandel), Joseph Baehrlein Berneth sen. (Ellen- und Spezereihandel), Moses

Löb Baehrlein Baerwein (Schmusen), Jacob Hirsch Hirschlein (Ellenwarenhandel),

Hirsch Joseph Berneth (Ellen- und Spezereienhandel), Moises Joseph Berneth

(Ellen- und Spezereienhandel), Oscher Salomon Loeb (Vieh- und Bettenhandel),

Löb Nachem Haas (Ellenhandel), Seligmann Hirsch Herrmann (Ellenhandel),

Seligmann Laemlein Lehmann (Wein- und Hopfenhandel), Simson Abraham Fleischmann

(Ellenhandel), Laemlein Seligmann Lang (Ellenhandel), Jacob Abraham Kramer

(Viehhandel), Jeidel Hirsch Handler

(Viehhandel).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), einen Raum für den Religionsunterricht der Kinder sowie ein

rituelles Bad (1852 neu erbaut). Die

Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war

zeitweise (im 19. Jahrhundert) ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter

und Schochet tätig war. Seit Ende des 19. Jahrhunderts konnte sich die Gemeinde

jedoch keinen eigenen Lehrer mehr leisten. 1857 verpflichteten die

jüdischen Familien von Järkendorf, Rimbach

und Lülsfeld den bisherigen Brünnauer

jüdischen Lehrer Abraham Jüng. Er war zugleich als Vorbeter und

Schächter tätig und erhielt als Besoldung jährlich 170 Gulden bei freier

Wohnung im Synagogengebäude in Lülsfeld. Die Gottesdienste und der Unterricht

wurden abwechselnd in Lülsfeld und Järkendorf abgehalten, der Unterricht im

Winter und der Gottesdienst an bestimmten Tagen auch in Rimbach. Die Gemeinde

gehörte zum Distriktsrabbinat in Niederwerrn,

nach dessen Auflösung beziehungsweise Verlegung 1864 zum Distriktsrabbinat Schweinfurt.

1868 gab es folgende jüdische Familien am Ort: Lemlein Löb

(Handelsmann), Hirsch Haas (Unterhändler), Abraham Löb Krämer (Viehhändler),

Lippmann Reinfelder (Webermeister), Simon Prölsdörfer (Viehhändler) Volk

Braun (Viehhändler), Moses Fleischmann (Viehhändler) Moses Pfeifer

(Unterhändler), Abraham Löb Kahn (Kaufmann), Natan Berwein

(Unterhändler).

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Sally Kohn

(geb. 18.2.1888 in Lülsfeld, gef. 14.10.1914; vgl. Dokument unten). Sein Name steht in der 1990

erstellten Dorfchronik; ein Kriegerdenkmal gibt es am Ort nicht.

1924 wurden 17 jüdische Einwohner in Lülsfeld gezählt, die inzwischen zur jüdischen

Gemeinde in Frankenwinheim gehörten. Der dortige Lehrer (seit 1876 Josef

Kissinger, betreute auch die Lülsfelder Gemeindeglieder). 1927 waren noch drei jüdische Familien am Ort, die Familien des Feist Fleischmann,

Adolf Kohn und Louis Maier.

1933 wurden 13 jüdische Einwohner gezählt (3,2 % von insgesamt 410). In den

folgenden Jahren verzogen die meisten von ihnen beziehungsweise wanderten aus.

Vor November 1938 lebten noch neun jüdische Personen im Dorf (siehe Dokument

unten). Beim

Novemberpogrom 1938 wurden die jüdischen Häuser verwüstet. Die letzten

jüdischen Einwohner (die dreiköpfige Familie Kohn) wurde am 22. April 1942 nach

Würzburg gebracht und von dort drei Tage später nach Izbica bei Lublin

deportiert.

Von den in Lülsfeld geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Baer geb.

Kohn (1869), Jettchen Fleischmann (1884), Moses Fleischmann

(1898), Fanny Klugmann geb. Kahner (1863), Adolf Kohn (1884), Alfred A. Kohn (1915),

Benno Kohn (1872,

Stolperstein in Bamberg), Erna Kohn (1922), Hedwig Kohn

geb. Klugmann (1891), Hermann Kohn (1871, Stolperstein in Gerolzhofen), Martin Krämer (1867), Else

Münz geb. Fleischmann (1900), Siegfried Münz (1904), Irma

Strauss geb. Fleischmann (1899), Selma Wilmersdörfer geb. Krämer (1886).

1950 wurden die am Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim und Lülsfeld

Beteiligten in Schweinfurt vor Gericht gestellt.

Im Vorgarten des Rathauses (Kirchstraße 17) befindet sich ein Gedenkstein

mit der Inschrift: "Die Gemeinde Lülsfeld gedenkt ihrer ehemaligen

jüdischen Mitbürger. Zur Erinnerung und Mahnung". Im August 2023 wurden

erste "Stolpersteine" des Künstlers Gunter Demnig in Lülsfeld verlegt (siehe

unter "Erinnerungsarbeit

vor Ort").

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Lehrers, Kantors und Schochets in Frankenwinheim (1927)

Anmerkung: aus der Ausschreibung geht hervor, dass

Lülsfeld der Gemeinde Frankenwinheim angeschlossen war und von dort betreut

wurde.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:

"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und

hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch

Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,

Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.

Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger

Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis

spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den

Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen

falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen

Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November

1927. Siegfried Kahn." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:

"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und

hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch

Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,

Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.

Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger

Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis

spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den

Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen

falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen

Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November

1927. Siegfried Kahn." |

Anzeigen

Anzeige der Samen- und Fruchthandlung Kohn (1881)

Anzeige

im "Bote vom Steigerwald" vom März 1881: "Monats-Kleesamen, Dollen-Kleesamen,

Wicken und Kartoffeln empfiehlt billigst Kohn in Lülsfeld". Anzeige

im "Bote vom Steigerwald" vom März 1881: "Monats-Kleesamen, Dollen-Kleesamen,

Wicken und Kartoffeln empfiehlt billigst Kohn in Lülsfeld". |

Erinnerungen an einzelne Personen

| September 2017:

Sol Kohn in New York wird 100 Jahre

alt |

Der älteste Lülsfelder wurde 2017 100 Jahre alt: Sol (Sally) Kohn ist am

9. September 1917 als Sohn von Adolf Kohn und seiner Frau Hedwig geb.

Klugmann in Lülsfeld geboren. Beide Eltern sind nach der Deportation

umgekommen.

Der älteste Lülsfelder wurde 2017 100 Jahre alt: Sol (Sally) Kohn ist am

9. September 1917 als Sohn von Adolf Kohn und seiner Frau Hedwig geb.

Klugmann in Lülsfeld geboren. Beide Eltern sind nach der Deportation

umgekommen.

Link: Oral history interview with Sol Kohn: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn76709 -

Text

des Interviews als pdf-Datei

(United States Holocaust Memorial Museum - Interview with Sol Kohn -

August 20, 2012) |

Dokumente

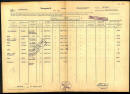

Kriegsstammrolle

Germersheim über

den 1914 gefallenen Sally Kohn

(Quelle: Gemeindearchiv Lülsfeld)

|

|

|

|

Sally Kohn ist am 8. Februar 1888 in Lülsfeld

geboren als Sohn von Abraham Kohn und Regine geb. Frank. Er war im Ersten

Weltkrieg als Gefreiter eingesetzt. Über seine verschiedenen Aktivitäten als

Soldat wird in der Kriegsstammrolle berichtet. Dazu heißt es dann: "Am

14. Oktober 1914 bei den Kämpfen im Ailly Wald durch ein Artillerie-Geschoss

- Kopfschuss - gefallen. Die Leiche wurde von der Kompanie nicht beerdigt." |

| |

|

|

Anzeige des

Gefallenentodes

von Sally Kohn (1915)

(Quelle: Gemeindearchiv

Lülsfeld) |

|

|

|

In der Anzeige des Veteranen-, Krieger- und Kampfgenossen-Vereins Lülsfeld

wird an den Gefallenentod der Kameraden Saly Kohn (jüdisch) und Otto Markert

(nichtjüdisch) gemeinsam gedacht. Die Anzeige erschien im Lokalblatt des

Steigerwald-Boten. |

| |

|

|

Meldeliste über die

noch in Lülsfeld

lebenden jüdischen Personen (1935 / 1938)

(Quelle: Gemeindearchiv

Lülsfeld) |

|

|

|

1935 werden genannt: Adolf Kohn

(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn

(1922), Fanny Klugmann geb. Kahner (1862), Regina Maier geb. Krämer (1870),

Jakob Maier (1904), Mina Maier (1908), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.

Fleischmann (1900), Lilli Münz (1931), Feist Fleischmann (1868), Minna

Fleischmann geb. Sulzbacher (1865).

Am 1. Mai 1938 werden genannt: Fanny Klugmann geb. Kahner (1863), Adolf Kohn

(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn (1922), Mina

Fleischmann geb. Sulzbacher (1865), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.

Fleischmann (1900), Lilli Münz

(1931). |

| |

|

|

Liste über die aus

Lülsfeld deportierten

jüdischen Personen (1946)

(Quelle: Gemeindearchiv

Lülsfeld) |

|

|

| In der

vom Bürgermeisteramt Lülsfeld auf Anweisung 1946 erstellten Liste werden

genannt: Minna Fleischmann geb. Sulzbacher (1865), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.

Fleischmann (1900), Lilli Münz (1931), Alfred Kohn (1915), Adolf Kohn

(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1894), Erna Kohn (1922), Fanny Klugmann

geb. Kahner (1862). |

| |

|

|

Todeserklärungen der

aus Lülsfeld deportierten

Mitglieder der Familie Kohn (1950)

(Quelle: Gemeindearchiv

Lülsfeld) |

|

|

Die

Todeserklärung des Amtsgerichtes Gerolzhofen erschien im Lokalblatt des

Steigerwald-Boten im Mai 1950.

Zum 31. Mai 1942 wurden für tot erklärt: Adolf Kohn (1884), Hedwig Kohn

(1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn (1922). |

| |

|

|

Gedenken

an Benno Kohn und seine

Frau Luise geb. Freitag

(Quelle

der Fotos) |

|

|

|

Im

"Gedenkbuch der jüdischen Bürger Bambergs"

https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/206/1/Dokument_1.pdf

wird auch an das Schicksal von Benno Kohn (geb. 1872 in Lülsfeld) und seiner

Frau Luise geb. Freitag (geb. 1880 in Dormitz)

gedacht. Eingestellt ist hierzu eine

pdf-Datei der Seiten 219-220. Benno Kohn führte bis 1907 eine Filiale

der Firma Buxbaum in der Bahnhofstraße in Gerolzhofen und zog dann nach

Bamberg um. Im

"Gedenkbuch der jüdischen Bürger Bambergs"

https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/206/1/Dokument_1.pdf

wird auch an das Schicksal von Benno Kohn (geb. 1872 in Lülsfeld) und seiner

Frau Luise geb. Freitag (geb. 1880 in Dormitz)

gedacht. Eingestellt ist hierzu eine

pdf-Datei der Seiten 219-220. Benno Kohn führte bis 1907 eine Filiale

der Firma Buxbaum in der Bahnhofstraße in Gerolzhofen und zog dann nach

Bamberg um. |

| Kennkarten

aus der NS-Zeit |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Gemeindearchiv

Lülsfeld |

| Kennkarten

zu Personen, die in Lülsfeld geboren sind bzw. gelebt haben |

|

|

|

| |

Kennkarte

(Brühl) für Bertha Baer

geb. Kohn (geb. 18. November 1869

in Lülsfeld; 1942 deportiert in das

Ghetto Theresienstadt,

für tot erklärt) |

Kennkarte

(Gerolzhofen) für Erna Kohn

(geb. 1. Juli 1922 in Würzburg,

wohnhaft in Lülsfeld, 1942 deportiert

nach Krasnystaw, für tot erklärt)

|

Kennkarte

(Nürnberg) für

Selma Wilmersdörfer geb. Krämer

(geb. 24. Januar 1886 in Lülsfeld,

wohnhaft in Nürnberg, 1942 deportiert

in das Ghetto Izbica, für tot erklärt) |

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

Erste "Stolperstein"-Verlegung

in Lülsfeld (August 2023)

(Fotos der Stolpersteine und des Grabsteines von Evamaria Bräuer) |

|

|

|

|

Alfred Kohn, Foto in

der Website

"joodsmonument" (Link s.u.)

|

Stolpersteine

in Lülsfeld vor dem Haus Hauptstraße 5 für Fanny Klugmann geb. Kahner, Adolf

Kohn (1884), Hedwig Kohn geb. Klughahn (1891), Alfred Kohn (1915), Sol Kohn

(1917, 1938 in die USA emigriert), Erna Kohn (1922); rechts Gruppenbild mit

dem Künstler Gunter Demnig ( mit 1. Bürgermeister Thomas Heinrichs: 6.v.r.,

Vizelandrätin Martina Bärmann: 1.v.r.)

|

Grabstein des Abraham

Löb Kohn (heiratete 1867 nach Lülsfeld und gründete hier eine Familie mit

neun Kindern; Grabstein auf dem Friedhof

in Gerolzhofen) |

Pressebericht der "Mainpost" vom

28. August 2023 von der 1. Stolperstein Verlegung in der Nachbargemeinde

Lülsfeld:

Artikel eingestellt als pdf-Datei.

Link zur Gedenkseite bei "joodmonuments":

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226652/alfred-abraham-kohn

. |

Zur Geschichte der Synagoge

1762, als elf jüdische Familien am Ort lebten, baten diese

ihren Landesherrn, eine Schule, verbunden mit einer Synagoge bauen zu dürfen.

Der Bau wurde damals genehmigt und 1764 fertig gestellt. Über 130 Jahre

war dieses Gebäude Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens in Lülsfeld. Seit

Ende des 19. Jahrhunderts konnten auf Grund der zurückgegangenen Zahl der

Gemeindeglieder (1892 sieben Familien) keine regelmäßigen Gottesdienste mehr

abgehalten werden.

Das baufällig gewordene Gebäude

wurde von der klein gewordenen jüdischen Gemeinde 1922 an einen Landwirt verkauft. Die hier noch lebenden

jüdischen Personen besuchten seitdem die Gottesdienste in Frankenwinheim.

Das Gebäude der Synagoge ist - zumindest teilweise (Schwierz S. 86:

"Mauerreste") - zwar noch erhalten, befindet sich inzwischen aber in

baulich schlechtem Zustand und wird landwirtschaftlich genützt.

Adresse/Standort der Synagoge: Hauptstraße 14.

Fotos

Historische Fotos sind noch

nicht vorhanden; über Zusendungen freut sich der

Webmaster der

"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

|

| |

|

| |

|

|

Gedenkstein zur

Erinnerung

an die "ehemaligen jüdischen Mitbürger"

in Lülsfeld

(Foto erhalten von Evamaria Bräuer) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Haus der Familie Kohn

in Lülsfeld,

vgl. Bericht vom August 2019

(Besuch von Nachkommen der Familie Kohn

in Gerolzhofen und Lülsfeld

siehe Seite zu Gerolzhofen) |

|

|

| (Fotos erhalten von

Evamaria Bräuer) |

Bürgermeister Wolfgang

Anger aus Lülsfeld mit

Prof. Harold Kohn und seiner Frau Carol vor

dem Haus Hauptstraße 5, in dem die letzten

fünf Angehörigen der Kohn-Familie bis zu ihrer

Deportation 1942 wohnten. |

Rechts der in Lülsfeld

geborene und später in

Gerolzhofen lebende Hermann Kohn

mit seiner Frau Amalie geb. Schwab,

beide wurden nach der Deportation ermordet.

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 350. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 85-86. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 539.

|

|  Andreas Müssig: Die Lülsfelder Synagoge.

Fulda 1994. Andreas Müssig: Die Lülsfelder Synagoge.

Fulda 1994.

ders.: Lülsfalder Loit. Hg. Gemeinde Lülsfeld. Fulda 1992. Darin: Die

israelitische Kultusgemeinde in Lülsfeld S. 29-42. und: Die israelitische

Religionsschule in Lülsfeld S. 43-48. |

| Werner Steinhauser: Juden in und um Prichsenstadt:

Prichsenstadt, Altenschönbach, Brünnau, Kirchschönbach, Järkendorf.

Prichsenstadt 2002. Anfragen/Bestellungen über den Verfasser (E-Mail).

|

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 133. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Luelsfeld Lower Franconia.

Jews numbered 68 in 1816 and 13 in 1933 (total 410). Their fate was similar to

the Frankenwinheim community, to which they were attached: some emigrated and

the others were sent eastward where they were killed.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|