|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht: "Synagogen im

Rhein-Lahn-Kreis"

Isselbach (VG

Diez, Rhein-Lahn-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betstube

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Isselbach bestand eine kleine jüdische Gemeinde im

19. Jahrhundert. Die am Ort lebenden Juden gehörten meist zur Gemeinde in Holzappel,

hatten jedoch zeitweise einen eigenen Betraum am Ort.

Bereits im 14. Jahrhundert gab es Juden am Ort. Seit 1319 siedelte

der Erzbischof von Trier einige Juden auf seinen Besitzungen an (darunter auch

in Isselbach), um den Handel zu beleben.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1843 19 jüdische Einwohner, 1905 37.

1843 bildeten die in Holzappel, Isselbach,

Dörnberg, Langenscheid und Eppenrod eine

gemeinsame Synagogengemeinde mit Sitz in Holzappel.

An Einrichtungen hatte die jüdische (Filial-)Gemeinde Isselbach eine Betstube (s.u.). Die

in Isselbach verstorbenen jüdischen Personen wurden auf dem Friedhof

in Holzappel beigesetzt.

Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 fiel aus Isselbach Isaac

Isselbächer (siehe Bericht unten). Ersten Weltkrieg fiel aus Isselbach der Gefreiter Albert (Adolf)

Isselbächer (geb. 22.8.1892 in Isselbach, vermisst seit 21.2.1916).

Um 1924, als

30 jüdische Einwohner in Isselbach gezählt wurden, waren zwei der drei

Gemeindevorsteher in Holzappel aus Isselbach: neben Sigmund Löwenthal aus

Holzappel waren dies Jacob Isselbächer I und Isaak Isselbächer aus Isselbach.

Den Religionsunterricht der jüdischen Kinder erteilte Lehrer Nehemias Alt aus Diez.

1932 waren die Gemeindevorsteher der Gemeinde Holzappel Josef Rosenthal

(1. Vors.) aus Holzappel, dazu Jakob Isselbächer I (Isselbach, 2. Vors.), Isaak

Isselbächer (3. Vors. Isselbach). Im Schuljahr 1931/32 erhielten acht jüdische

Kinder der Gemeinde Religionsunterricht. Er wurde weiterhin durch Lehrer

Nehemias Alt aus Diez erteilt. 1932 wurden in Isselbach 26 jüdische

Einwohner gezählt.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: etwa 25 Personen) auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom

1938 wurden die Häuser der jüdischen Familien von SA-Leuten überfallen,

die Bewohner teilweise schwer misshandelt und die Wohnungen demoliert und

geplündert. Vier ältere Ehepaare wurden am 12. Februar 1941 in

"Judenhäuser" nach Frankfurt verschickt und von dort später

deportiert.

Von den in Isselbach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Klara Henoch geb.

Isselbächer (1862), Amalie (Malchen, Julie) Isselbächer geb. Simon (1890),

Betty Isselbächer geb. Tannewald (1886), Blanka Isselbächer geb. Schönberg

(1899), Emma Isselbächer geb. Stein (1875), Erwin Albert Isselbächer (1922),

Helga Isselbächer (1927), Helmut Isselbächer (1921), Ignatz Isselbächer

(1899(, Isidor Isselbächer (1895), Jakob Isselbächer (1883), Jakob

Isselbächer (1875), Julius Isselbächer (1880), Mathilde Isselbächer geb.

Löwenstein (1893), Amalie (Malchen) Katz geb. Isselbächer (1882), Ricke Katz

geb. Isselbächer (1885), Selma Marx geb. Isselbächer (1889).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Isaac Isselbächer ist im

deutsch-französischen Krieg gefallen (1870)

Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:

"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88. Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:

"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88.

Musketier Simon Löb aus Villmar,

Kreis Oberlahn, tot.

Musketier Wolff, leicht verwundet, Schuss ins Bein.

Musketier Isaac Isselbächer aus Isselbach, Kreis Unterlahn,

tot.

Musketier Gefreiter (Einjährig-Freiwilliger Magnus Heller aus

Eiterfeld, Kreis Hünfeld, schwer

verwundet, Schuss in den Oberschenkel." |

Prozess wegen Totschlags des jüdischen Viehhändlers

Simon Isselbächer aus Isselbach (1934)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1934:

"Limburg (Lahn), 17. November (1934). Vor dem Schwurgericht

hatte sich der frühere Kassengehilfe Peter Rössel aus Montabaur

wegen Totschlags zu verantworten. Er hatte am 19. Juni den

Viehhändler Simon Isselbächer aus Isselbach derart mit einem

Gewehrschaft auf den Kopf geschlagen, dass dieser nach mehreren Tagen den

erlittenen Verletzungen erlag.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1934:

"Limburg (Lahn), 17. November (1934). Vor dem Schwurgericht

hatte sich der frühere Kassengehilfe Peter Rössel aus Montabaur

wegen Totschlags zu verantworten. Er hatte am 19. Juni den

Viehhändler Simon Isselbächer aus Isselbach derart mit einem

Gewehrschaft auf den Kopf geschlagen, dass dieser nach mehreren Tagen den

erlittenen Verletzungen erlag.

Der Angeklagte hatte nach Verlassen einer Wirtschaft unverständliche

Äußerungen getan, war nach Hause gegangen, hatte dort eine

Kleinkaliberbüchse geholt und traf dann mit dem Viehhändler, den er gar

nicht kannte, auf der Straße zusammen, der dort auf ein Auto wartete. Erst

wollte er auf den Viehhändler schießen, aber das Gewehr war nicht

geladen. Darauf schlug er dem Viehhändler mit dem Gewehrschaft auf den

Kopf.

Für die Anklage wegen Totschlags wurde zwar dem Angeklagten

Schuldausschließung nach $ 51 (Bewusstlosigkeit oder krankhafte Störung

der Geistestätigkeit des Täters) zugebilligt. Das Gericht

verurteilte ihn jedoch zu einem Jahr drei Monaten Gefängnis wegen Alkoholmissbrauchs.

In der Urteilsbegründung heißt es, dass es bei der Tat nicht darauf

angekommen sei, dass es sich um einen Juden gehandelt habe. Rössel

habe den erstbesten Menschen, der ihm entgegengekommen sei, in seinem

Zustande zusammengeschlagen." |

Zur Geschichte der Synagoge

Die jüdischen

Familien in Isselbach gingen zum Gottesdienst nach

Holzappel. Zeitweise - in der zweiten

Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts - gab es jedoch einen eigenen

Betraum am Ort. Er konnte 1904 wieder in Benützung genommen werden, nachdem es

einige Jahre keine brauchbare Torarolle in der Gemeinde gab:

Die jüdischen Familien in Isselbach

können eigene Gottesdienst abhalten (1904)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1904: "Isselbach,

25. August (1904). Seit mehreren Jahren war die hiesige Gemeinde

gezwungen, allsabbatlich dem Gottesdienst in dem benachbarten Holzappel beizuwohnen,

da sie keine eigene Torarolle besaß. Vor Jahresfrist jedoch wurde

der Gemeinde eine gebrauchte Torarolle zum Geschenk gemacht, worauf

dieselbe nun in einem eigenen Lokale einen separaten Gottesdienst abhalten

konnte. Als jedoch vor kurzem der Bezirksrabbiner, Herr Dr. Weingarten -

Ems, diese Torarolle für unbrauchbar erklärte, scheute die

Gemeinde kein Opfer und ließ bei der Firma A. Rotschild - Frankfurt am

Main ein neues Sepher (Torarolle) anfertigen. Die Einweihung ging am

vergangenen Freitag-Nachmittag in Gegenwart aller Mitglieder der hiesigen,

sowie der Holzappeler Gemeinde vor sich. Die Gemeinde Isselbach kann bei

der geringen Anzahl ihrer Mitglieder stolz auf die Erwerbung dieses Sepher

sein. Jedenfalls liefert es den Beweis von ihrer Opferwilligkeit in

religiösen Dingen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1904: "Isselbach,

25. August (1904). Seit mehreren Jahren war die hiesige Gemeinde

gezwungen, allsabbatlich dem Gottesdienst in dem benachbarten Holzappel beizuwohnen,

da sie keine eigene Torarolle besaß. Vor Jahresfrist jedoch wurde

der Gemeinde eine gebrauchte Torarolle zum Geschenk gemacht, worauf

dieselbe nun in einem eigenen Lokale einen separaten Gottesdienst abhalten

konnte. Als jedoch vor kurzem der Bezirksrabbiner, Herr Dr. Weingarten -

Ems, diese Torarolle für unbrauchbar erklärte, scheute die

Gemeinde kein Opfer und ließ bei der Firma A. Rotschild - Frankfurt am

Main ein neues Sepher (Torarolle) anfertigen. Die Einweihung ging am

vergangenen Freitag-Nachmittag in Gegenwart aller Mitglieder der hiesigen,

sowie der Holzappeler Gemeinde vor sich. Die Gemeinde Isselbach kann bei

der geringen Anzahl ihrer Mitglieder stolz auf die Erwerbung dieses Sepher

sein. Jedenfalls liefert es den Beweis von ihrer Opferwilligkeit in

religiösen Dingen.

Kantor Israel Tuch,

Holzappel." |

Wie lange in der Isselbacher Betstube Gottesdienste abgehalten

wurden, ist nicht bekannt.

Adresse/Standort der Synagoge:

unbekannt

Fotos

Abbildungen zur jüdischen

Geschichte in Isselbach

(aus der Sammlung von Claus Peter Beuttenmüller) |

|

|

| |

Foto der Viehhändler Jakob

und Hermann Isaak

beim Verkauf von Vieh in Niederelbert um 1920 |

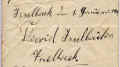

Unterschrift von David

Isselbächer aus Isselbach

unter einem privaten Schreiben von 1913 |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

| Hinweis

auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Gemünden /

Wohra und umliegenden Orten |

In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs

(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus

hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:

Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41

Zu Gemünden/Wohra sind u.a. vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur

Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):

HHStAW 365,354 Sterberegister der jüdischen Gemeinden in

Gemünden / Wohra und in Holzappel 1824 - 1843; enthält

Sterberegister der Juden aus Gemünden/Wohra, Dodenhausen, Grüsen und

Schiffelbach, 1824 - 1844 sowie Sterberegister der Juden aus Holzappel,

Isselbach und Langenscheid, 1917 - 1938. https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v2924801

|

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 384-385 (innerhalb des

Abschnittes zu Holzappel) |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 438-439 (innerhalb des Abschnittes zu Holzappel). |

| Franz Gölzenleuchter: Sie verbrennen alle

Gotteshäuser im Lande (Psalm 74,8). Jüdische Spuren im Rhein-Lahn-Kreis -

Jahrzehnte danach. Limburg 1998. S. 86-90. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 189 (bei Holzappel).

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Holzappel

Hesse-Nassau. In

1843, the Jews of Holzappel, Isselbach, and three other villages established a

community, which numbered 67 in 1905. On Kristallnacht (9-10 November

1938), 15 Jews remained in Holzappel (and approximately the same number in

Isselbach). At least 12 perished in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|