|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Graben (Gemeinde Graben-Neudorf,

Kreis Karlsruhe)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zu Baden-Durlach

gehörenden Graben bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung

geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1732 Juden am Ort

genannt. 1740 lebten in Graben und Liedolsheim

zusammen drei jüdische Familien.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1801 16 jüdische Einwohner, 1825 28 (2,0 % von insgesamt 1.362), 1875 36

(1,8 % von 2.047), 1887 49, 1895 54, 1900 44 (2,1 % von 2.053), 1910 26

(1,2 % von 2.258).

An Einrichtungen hatte die Gemeinde einen Betsaal, in dem auch

den Kindern der Gemeinde der Religionsunterricht erteilt wurde. Ein eigener

Lehrer/Vorbeter/Schochet war noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

angestellt (vgl. Ausschreibungen der Stelle von 1836 bis 1855 siehe unten), später konnte sich die Gemeinde

einen eigenen Lehrer nicht mehr leisten. Seit

spätestens 1889/90 war

Graben Filiale zu Philippsburg -

der dortige Lehrer kam regelmäßig auch nach Graben (siehe Ausschreibung der

Stelle unten). Die Gemeinde gehörte seit

1827 zum Rabbinatsbezirk Karlsruhe, seit 1885 zum Bezirk Bruchsal. Die

Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Obergrombach

beigesetzt.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Hermann Baer (geb.

6.11.1887 in Graben, gef. 19.10.1914). Außerdem ist gefallen:

Sanitätsgefreiter Leo (Lazarus) Weil (geb. 30.10.1887 in Graben, vor 1914 in

Billigheim wohnhaft, gef. 14.7.1918).

Um 1924, als zur Gemeinde 23 Personen gehörten (0,9 % von insgesamt etwa

2.500 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Isak Weil und Robert Baer. Auch 1932

war Gemeindevorsteher Isak Weil; Robert Baer ist als Schriftführer eingetragen.

Als Lehrer und Kantor kam Moritz Neuburger aus Philippsburg regelmäßig nach

Graben. Hier unterrichtete er auch die 1924 noch drei jüdischen Kinder in

Religion.

Von

wirtschaftlicher Bedeutung unter den in jüdischem Besitz befindlichen Gewerbebetrieben waren bis nach

1933: Likörfabrik und Branntweinbrennerei Baer & Co. (Karlsruher Straße

61), Zigarrenfabrik Isaak Weil (Karlsruhe Straße 26). Es bestand die jüdische Gastwirtschaft

"Zur Sonne" (Rheinstraße 2-4, 1782-1936 in jüdischem Besitz; auf dem Einfahrtsbogen des Gebäudes Initialen

"LG", hebräische Inschrift und die Jahreszahl 1786).

1933 wurden noch 22 jüdische Einwohner gezählt (0,9 % von insgesamt

2.499). Auf Grund der zunehmenden Repressalien und der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts verließen die meisten der jüdischen Einwohner bis

vor Beginn der Deportationen den Ort. Einige konnten nach Argentinien

auswandern. Im Oktober 1940 wurden zwei der letzten

drei jüdischen Einwohner in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert. Die am Ort lebende Julchen Süß

lebte in "Mischehe" und konnte bis zu der auf den 14. Februar 1945

angesetzten Deportation in das Ghetto Theresienstadt in Graben bleiben. Sie starb danach

auf Grund eines gemeinsamen Suizid-Versuches des Ehepaares, den der Ehemann überlebte.

Von den in Graben geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elka Bravmann geb.

Ettlinger (1892), Helene Gross geb. Neumann (1878), Johanna Held geb. Bär (1889,

"Stolperstein" in Wertheim, Marktplatz

8-10),

Max Held (1879), Sofie Herz geb. Bär

(1852), Karl Hochstetter (1872), Julius Kahn (1880), Erna Krieger geb. Hochstetter

(1900), Heinrich Levi (1870), Clara (Flora, Klara) Müller geb. Willstädter

(1897), Amalie Nachmann geb. Kahn (1892), David Prager

(1887), Johanna Prager geb. Friedmann (1899), Karoline Preis geb. Levi (1877), Julchen

Süss geb. Hochstetter (1904), Julie Weil geb. Rothschild (1884), Jakob

Willstädter (1865), Ludwig Willstädter (1895), Jennie

Windecker geb. Kahn (1881).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers und

Vorsängers (1835 / 1836 / 1847 / 1852 / 1853 / 1855)

Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 12. Oktober 1835: "Graben

(Dienstantrag). Die israelitische Gemeinde Graben sucht einen Lehrer für

den Religionsunterricht der Jugend. Diejenigen, welche dabei auch noch den

Vorsänger- und Schächterdienst versehen können, werden besonders

berücksichtigt. Man melde sich desfalls bei G. Holtz, israelitischer

Vorsteher." Anzeige

in der "Karlsruher Zeitung" vom 12. Oktober 1835: "Graben

(Dienstantrag). Die israelitische Gemeinde Graben sucht einen Lehrer für

den Religionsunterricht der Jugend. Diejenigen, welche dabei auch noch den

Vorsänger- und Schächterdienst versehen können, werden besonders

berücksichtigt. Man melde sich desfalls bei G. Holtz, israelitischer

Vorsteher." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom Januar 1836 S. 255 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Erledigte Stelle. Bei der

israelitischen Gemeinde Graben ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht

der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 44 Gulden nebst freier Kost und Wohnung

sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen

verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter

höherer Genehmigung zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom Januar 1836 S. 255 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Erledigte Stelle. Bei der

israelitischen Gemeinde Graben ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht

der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 44 Gulden nebst freier Kost und Wohnung

sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen

verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter

höherer Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunden und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirks-Synagoge Karlsruhe zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch

Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach erstandener

Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen werden.

Karlsruhe, den 7. Januar 1836.

Großherzogliche Bezirks-Synagoge." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 20. November 1847 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 20. November 1847 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen.

[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Graben ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 21. Januar 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 21. Januar 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 28. Juli 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden."

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 28. Juli 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 26. Februar 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 26. Februar 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden.

Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 24. Februar 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 24. Februar 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden.

Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 21. November 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind, und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 21. November 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen

Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind, und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde

Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst

des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich

zu melden.

Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder

Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte

nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden." |

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1889 in Philippsburg

- mit Filialdienst in Graben

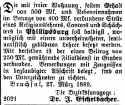

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889:

"Die mit freier Wohnung, festem Gehalt von 500 Mark und

Nebeneinnahmen im Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines

Religionslehrers, Kantors und Schächters in Philippsburg soll baldigst,

womöglich mit einem unverheirateten, seminaristisch gebildeten Lehrer

besetzt werden. Mit derselben ist der einen Beitrag von 250 Mark

gewährende Filialdienst in Graben verbunden. Bewerbungen mit

Zeugnissen in beglaubigter Abschrift belegt, sind an den Unterzeichneten

zu richten. Bruchsal, 27. März 1889. Die Bezirkssynagoge: Dr. J.

Eschelbacher".

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889:

"Die mit freier Wohnung, festem Gehalt von 500 Mark und

Nebeneinnahmen im Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines

Religionslehrers, Kantors und Schächters in Philippsburg soll baldigst,

womöglich mit einem unverheirateten, seminaristisch gebildeten Lehrer

besetzt werden. Mit derselben ist der einen Beitrag von 250 Mark

gewährende Filialdienst in Graben verbunden. Bewerbungen mit

Zeugnissen in beglaubigter Abschrift belegt, sind an den Unterzeichneten

zu richten. Bruchsal, 27. März 1889. Die Bezirkssynagoge: Dr. J.

Eschelbacher". |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Über den Soldaten Heinrich Baer im Feldzug 1870/71

Artikel

(mit verschiedenen Kriegsberichten) in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" vom 4. Oktober 1895: "Ich stand während des

Feldzuges 1870/71 als Gemeiner beim 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment,

12. Kompanie (Garnison Karlsruhe). Bei meiner Kompanie dienten neun Juden,

von denen drei Auszeichnungen erhielten, einer den Zähringer Löwen-Orden

mit Schwertern, einer das Eiserne Kreuz 2. Klasse und ich die silberne

Verdienstmedaille und die badische Friedrich-Militärverdienstmedaille

(letztere die höchste badische Auszeichnung, die wir vor dem Feinde

erhalten können) und zwar mit dem Diplom für allgemeine Tapferkeit

während des Feldzuges. In obigem Regiment haben etwa vierzig Juden den

Feldzug mitgemacht und sind etwa dreißig Prozent dekoriert

worden. Artikel

(mit verschiedenen Kriegsberichten) in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" vom 4. Oktober 1895: "Ich stand während des

Feldzuges 1870/71 als Gemeiner beim 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment,

12. Kompanie (Garnison Karlsruhe). Bei meiner Kompanie dienten neun Juden,

von denen drei Auszeichnungen erhielten, einer den Zähringer Löwen-Orden

mit Schwertern, einer das Eiserne Kreuz 2. Klasse und ich die silberne

Verdienstmedaille und die badische Friedrich-Militärverdienstmedaille

(letztere die höchste badische Auszeichnung, die wir vor dem Feinde

erhalten können) und zwar mit dem Diplom für allgemeine Tapferkeit

während des Feldzuges. In obigem Regiment haben etwa vierzig Juden den

Feldzug mitgemacht und sind etwa dreißig Prozent dekoriert

worden.

In der Regimentsgeschichte bin ich ehrend erwähnt und ich lege Ihnen als

Beleg einen Auszug derselben bei, bestehend in einem kleinen Heft, das im

Schulunterricht gebraucht wird. Dass ich aber auch mit den Herren

Antisemiten nicht viel Federlesens mache und mir von denselben nicht viel

gefallen lasse, werden Sie aus den beiliegenden Flugblättern ersehen, die

ich seinerzeit herausgab, als ich von den Herren ohne allen Grund in

gemeinster Weise angegriffen wird. Hochachtungsvoll

Graben (Baden), 19. September

(1895)

Heinrich Baer.

In den 'Anhaltspunkten zum Unterricht über vaterländische Geschichte'

(Karlsruhe 1888) heißt es Seite 27: 'Einer der Kühnsten war Grenadier

Baer (aus Graben). Da ihm ein Granatsplitter sein Gewehr aus der Hand

geschlagen führte er ein Chasepotgewehr. Zwei Franzosen, welche er beim Sturm

auf der Bahnlinie persönlich gefangen, mussten ihm die nötige Munition

sammeln und zutragen. Gehen die Patronen auf die Neige, so ruft Baer zum

allgemeinen Gaudium immer wieder mit drollig höflicher Geberde: Allons, Messieurs,

des cartouches! Diensteifrig springen stets von Neuem die beiden

herbei." |

Über nicht nichtjüdischen Professor Heinrich Zimmern

(1862-1931)

Anmerkung: seit der Angabe im "Jüdischen Lexikon" (hg.

Georg Herlitz und Bruno Kirschner) 1927 (Nachdruck 1982) Bd. IV/2

Sp. 1572 ist an vielen Stellen zu lesen, dass Heinrich Zimmern aus einer

jüdischen Familie Grabens entstammt, später zum Christentum konvertiert ist

usw. Die Angabe stimmt jedoch (Hinweis von Guido Herzog an "Alemannia

Judaica") nicht. Heinrich Zimmerns Vater - Heinrich Konrad Johann

Zimmern (geb. 7. August 1825, getauft 17. September 1825, gest. 21. Dezember

1896) - war von 1850 bis zu seinem Tod 1896 evangelischer Pfarrer in

Graben.

Dennoch sei an den "nichtjüdischen" Professor Heinrich Zimmern

gerne erinnert:

90. Geburtstag von Gottschalk Bär (1906)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Juni 1906:

"Graben (Baden). Neunzigster Geburtstag. Herr Gottschalk Bär,

der älteste Einwohner unseres Ortes, feierte am 18. dieses Monats seinen

90. Geburtstag." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Juni 1906:

"Graben (Baden). Neunzigster Geburtstag. Herr Gottschalk Bär,

der älteste Einwohner unseres Ortes, feierte am 18. dieses Monats seinen

90. Geburtstag." |

Weitere Dokumente

Fotos und Dokumente aus der Familie

Bär in Graben

(erhalten von Irene Münster, Rockville/MD/USA)

Anmerkung: Robert Bär (geb. 2. Februar 1886 in Graben) war ein Sohn

von Aron Bär (geb. 26. Januar 1856 in Graben, 1878 Gründer der

Likörfabrik und Branntweinbrennerei A. Baer & Co. in Graben) und Emilie geb.

Oppenheimer (geb. 4. März 1858 in

Hoffenheim). Aron Bär hatte noch mehrere Geschwister: Heinrich Baer (geb.

25. Februar 1840 in Graben), Esther Bär (geb. 8. Mai 1850 in Graben), Sophie

Bär verh. Hertz (geb. 3. März 1852 in Graben, umgekommen auf dem Transport in

das Lager Gurs 1940), Wilhelmina Bär (geb. 10. Januar

1854), Leopold Bär (geb. 5. April 1857 in Graben), Bertha Bär (geb. 15. Februar

1860) und Karoline (Carola) Bär verh. Ott (geb. 11. Oktober 1862 in Graben,

überlebt das Lager Gurs). Der Sohn Robert hatte noch fünf Geschwister: Julius, Hermann, Johanna

verheiratete Held, Martha und Bianca verh. Brunngässer. Robert Bär heiratete

1919 Else Bär geb. Grumbacher (geb. 4. November 1889 in

Rust als Tochter von Gustav und Klara Grumbacher).

Sie hatten zwei Kinder: Hermann (geb. 31. Januar 1920 in Graben) und Marianne

(geb. 1. August 1923 in Graben, später verheiratet mit Walter Lubasch). Robert

Bär starb am 27. März 1967 in Buenos Aires/Argentinien, seine Frau ist bereits

am 3. August 1957 ebd. gestorben. Quelle:

https://www.geni.com/people/Robert-Baer/6000000008797497557.

Zur Geschichte des Betsaales/der Synagoge

Die wenigen jüdischen Familien

hatten im 19. Jahrhundert einen Betsaal in einem ihrer Wohnhäuser. Wie

schwierig es allerdings für sie war, gottesdienstliches Leben aufrecht zu

erhalten, zeigen einige erhaltene Dokumente aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Damals zählten zur Gemeinde nur fünf selbständige Mitglieder (zusammen etwa

25 Personen). Nach einem Bericht des Bezirksrabbinates vom 20. September 1850

war es schon längere Zeit nicht gelungen, für die Grabener Gemeinde einen

Lehrer und Vorsänger zu finden, sodass den jüdischen Kinder kein

Religionsunterricht erteilt und kein Gottesdienst am Schabbat gefeiert werden

konnte. Dass sich dies nachteilig auswirkte, war auch die Meinung des Grabener Bürgermeisters,

der klagte, dass auf Grund der fehlenden Gottesdienste "beständige Zerwürfnisse

dieser wenigen Personen gegeneinander" festzustellen seien. Glücklicherweise

war es im Sommer 1850 gelungen, den jungen Lehrer Maas zu verpflichten, diese

Aufgaben für einige Zeit zu übernehmen. Zum 1. September 1850 trat er seine

Stelle in Graben an und wurde vertraglich dazu verpflichtet, jeweils am Schabbat

und an den Feiertagen den Gottesdienst zu leiten und dazu einen "religiös

moralischen Vortrag" (Schiur) zu halten. Jährlich erhielt Maas für seine

Dienste 40 Gulden. Die Gemeindeglieder wurden ihrerseits verpflichtet, die

Gottesdienste rechtzeitig und regelmäßig zu besuchen, alles die Andacht Störende

zu vermeiden und auch immer bis zum Schluss der Gottesdienstes an den Plätzen

zu bleiben. Diese Verpflichtung war auch höchst notwendig, da in Graben nur

neun religionsmündige Männer wohnten, zur Feier der Gottesdienste aber jeweils

zehn anwesend sein mussten. Einen zehnten Mann holte man regelmäßig gegen

Bezahlung aus einem Nachbarort. Er wurde der Reihe nach von den jüdischen

Familien über den Schabbat beherbergt und verköstigt. Wenn von den neun

Grabener Männern einer nicht teilnehmen konnte, musste dieser auf seine Kosten

eine Vertretung besorgen. 1852/53 gab es Probleme mit J.G. Holz, da dieser an

den hohen Feiertagen im Herbst 1852 und am Pessachfest im Frühjahr 1853 nicht

erschien und für ihn ein Mann aus Bruchsal besorgt werden musste. Freilich

weigerte sich J.G. Holz, der sich selbst mehr mit der Liedolsheimer

Gemeinde verbunden fühlte, für die Kosten aufzukommen, die dem Bruchsaler

Ersatzmann bezahlt werden mussten, was im April 1853 zu einer Anzeige des

Synagogenvorstandes, Sonnenwirt Jacob Holz beim Karlsruher Landamt führte.

Lange blieb Lehrer Maas nicht in Graben. Im Juli 1851 beklagte sich

Synagogenvorstand Jacob Holz darüber, dass er schon einige Male zu spät zum

Gottesdienst erschienen sei. Im Herbst 1851 berichtete das Bezirksrabbinat

Karlsruhe, dass seit dem Weggang von Maas wieder kein Religionsunterricht

erteilt werde. Auch könne der Gottesdienst nicht mehr regelmäßig stattfinden.

Wenigstens habe man zu den hohen Feiertagen den Lehrer Durlacher aus Münzesheim

verpflichten können.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts dürfte es etwas leichter

gewesen sein, regelmäßige Gottesdienste zu feiern, da die Zahl der jüdischen

Gemeindeglieder in Graben nach 1880 auf über 50 zunahm.

1905 scheint der Betsaal neu eingerichtet und eingeweiht worden zu sein.

Hierüber wurde jedenfalls in einer Pressemitteilung berichtet:

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Oktober 1905:

"Neue Synagogen wurden vor den Feiertagen eingeweiht in Briesen

(Westpreußen), in Graben (Baden) und in Büdingen (Ostpreußen)." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Oktober 1905:

"Neue Synagogen wurden vor den Feiertagen eingeweiht in Briesen

(Westpreußen), in Graben (Baden) und in Büdingen (Ostpreußen)." |

| Anmerkung zu dieser Meldung: hier hat

sich ein Fehler eingeschlichen: gemeint ist das hessische Büdingen;

in Ostpreußen gab/gibt es kein Büdingen (frdl. Hinweis von Guido Herzog

vom 15.11.2011). |

Der Betsaal blieb bis

1938 erhalten und wurde eine Woche vor der Pogromnacht im November 1938

verkauft. Dadurch entging er der Zerstörung. Das Haus mit dem Betsaal wurde zu

einem Wohnhaus umgebaut, das 1972 abgebrochen wurde (Karlsruher Strasse 67, das

Grundstück wurde wieder neu bebaut).

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt,

eventuelle Hinweise bitte an den

Webmaster von Alemannia Judaica: Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Foto um 1965:

(Quelle: HStAS EA 99/001

Fotosammlung) |

|

| |

Aufnahme des ehemaligen jüdischen Hauses, in dem sich der Betsaal

der

Gemeinde befand |

| |

|

Fotos um 1985:

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Das Synagogengrundstück ist neu bebaut |

| |

|

Foto 2003:

(Foto: Hahn,

Aufnahmedatum 9.12.2003) |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 11-12. |

| Pinkas Hakehillot. Encyclopaedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany.

Württemberg - Hohenzollern - Baden. Ed. Joseph Walk. Hg. von Yad Vashem.

Jerusalem 1986 (hebräisch) S. 292-293 |

| Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe.

Karlsruhe 1990. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Graben Baden. Jews settled in the early

18th century and reached a population of 49 in 1887 (2 % of the total),

operating a distillery and cigarette factory. Ten of the 22 Jews present in 1933

left by 1938 and most of the others after Kristallnacht (9-10 November

1938). The last three were sent to the Gurs concentration camp on 22 October

1940.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|