|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Vogelsbergkreis"

Bobenhausen II (Stadt

Ulrichstein, Vogelsbergkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Bobenhausen II bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück.

1770 gab es fünf jüdische Familien am Ort.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1828 44 jüdische Einwohner, 1861 58 (9,5 % von insgesamt 612

Einwohnern), 1880 61 (10,0 % von 608), 1900 54 (10,5 % von 516), 1910 48 (8,7 %

von 550). Die jüdischen Familienvorstände waren als Viehhändler und Kaufleute

tätig.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(Religionsschule), ein rituelles Bad (im Gebäude der Synagoge) und ein Friedhof.

Die Gemeinde gehörte zum Liberalen Provinzialrabbinat Oberhessen mit Sitz in

Gießen. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - gemeinsam mit Ulrichstein

(so ein Dokument von 1857) - ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als

Vorbeter und Schochet tätig war.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Ludwig (Louis)

Hermann (geb. 7.9.1894 in Bobenhausen, gef.

12.1.1915). Sein Name steht auf dem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege

an der Kirche in Bobenhausen II.

Um 1924, als zur Gemeinde noch 25 Personen gehörten (4,6 % von insgesamt

544 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Max Katz II, Moses Hermann und

Isaak Katz I. Als Rechner der Gemeinde wird H. Reiß genannt. 1932 waren

die Gemeindevorsteher Max Katz (1. Vors.), Levy (2. Vors.) und Moritz Aaron (3.

Vors.).

1933 lebten noch 31 jüdische Personen in Bobenhausen (in 12 Familien,

5,6 % von insgesamt 536 Einwohnern). In

den folgenden Jahren sind fast alle von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (mehrere in die USA,

darunter der Gemeindevorsitzende Max Katz, andere nach Palästina/Israel). 1939

wurden noch vier jüdische Einwohner gezählt. Diese - es handelt sich um die

Familie Sally Joseph mit seiner Frau Paula geb. Aaron, der Tochter Lydia und dem

Sohn Helmut - sind 1942 von Bobenhausen aus über Darmstadt nach Treblinka (vermutl.)

deportiert und ermordet worden (vgl. Todesanzeige von 1945 unten).

Von den in Bobenhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Liebmann Aaron

(1864), Louis Aaron (1897), Rosalie (Rosa) Berney geb. Katz (1878, vgl. Erinnerungsblatt

des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden), Jenny

Gottlieb geb. Katz (1883), Rosalie Hahn (1877), Selma Hirsch geb. Katz (1876),

Hellmut Jakob Joseph (1923), Lydia Joseph (1925), Paula Joseph geb. Aaron

(1898), Sally Joseph (1893), Regina Katz (1868), Else Kugelmann geb. Katz

(1894), Amalie Levi geb. Katz (1875), Betti (Betty) Reiss (1902), Hermann Reiss

(1868), Nanny Simon geb. Katz (1882), Bertha Sternheim geb. Reiss (1872), Jetta

Vogelsang geb. Hahn (1873).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer/Vorbeter

Ausschreibungen der Stelle eines Vorbeters zu den Hohen Feiertagen (1900 / 1901)

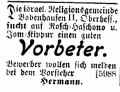

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1900:

"Die

israelitische Religionsgemeinde Bobenhausen II, Oberhessen, sucht auf

Rosch-Haschono und Jom-Kippur einen guten Vorbeter.

Bewerber wollen sich

melden bei dem Vorsteher

Hermann." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:

"Die

Israelitische Religionsgemeinde Bobenhausen II, Oberhessen, sucht auf

Rosch-Haschono und Jom Kippur einen Vorbeter.

Honorar nach Übereinkunft. Kost und Logis frei.

Der Vorstand:

Hermann." |

Aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Spendenaufruf für notleidende Familie (1867)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Bitte

um milde Beiträge zur Unterstützung einer notleidenden israelitischen

Familie in Bobenhausen bei Ulrichstein (Vogelsberg). Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Bitte

um milde Beiträge zur Unterstützung einer notleidenden israelitischen

Familie in Bobenhausen bei Ulrichstein (Vogelsberg).

Die beiden Eltern von sechs fast noch unmündigen Kindern, wovon eins

geisteskrank, welche sich früher redlich ernährten, sind schon seit

längerer Zeit an das Krankenbett gefesselt, wodurch ihre Verdienste total

geschwunden und grenzenloses Elend eingetreten. Es ist ein

bejammernswerter Anblick, diese sechs Kinder an dem Lager ihrer schwer

erkrankten Eltern in ihrer Not sitzen zu sehen. Obwohl die unermüdliche

Tätigkeit der ortsangehörigen Israeliten lobenswürdig ist, so ist es

denselben doch nicht möglich, die Not der wahrhaft unglücklichen Familie

ganz zu stillen. Es ergeht daher die Bitte an unsere israelitischen

Mitbürger um baldige Hilfe für diese arme Familie. Der Vorstand der

israelitischen Religionsgemeinde Ulrichstein ist bereit, Gaben in

Empfang zu nehmen und wird seinerzeit Rechenschaft darüber

ablegen. Die Gaben können auch an mich gesegnet werden; ich

bin ebenfalls bereit, solche aufs Beste zu besorgen.

Moses Fröhlich, Rechner." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Über Alfred Reiss

| Arnsberg s.Lit. Bd. I S. 84: "Alfred

Reiss, geboren 1900 in Bobenhausen (b. Schotten), war bis zum Jahre

1933 als Lehrer an verschiedenen Schulen in Darmstadt tätig, dann von

1933 bis 1939 am Philanthropin in Frankfurt am Main. Im Januar 1939

wanderte er nach Palästina aus." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

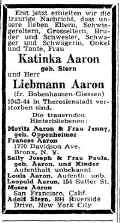

Nach der Deportation: Todesanzeige für die in

Theresienstadt umgekommenen Liebmann Aaron und Katinka Aaron geb. Stern (1945)

Anmerkung: der genannte Louis Aaron wurde im September 1942 von Darmstadt

nach Treblinka deportiert und ist umgekommen; die genannten Sally Joseph und

Paula Joseph geb. Aaron wurden gleichfalls im September 1942 von Darmstadt nach

Treblinka deportiert und sind umgekommen. Katinka Aaron geb. Stern steht aus

nicht im Gedenkbuch des Bundesarchives.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2. November 1945: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2. November 1945:

"Erst jetzt erhielten wir die traurige Nachricht, dass unsere lieben

Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, Bruder und Schwester, Schwager und Schwägerin,

Onkel und Tante,

Frau Katinka Aaron geb. Stern und Herr Liebmann Aaron

(früher Bobenhausen - Giessen)

1943-44 in Theresienstadt verstorben sind.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Moritz Aaron & Frau Jenny geb. Oppenheimer

Frances Aaron 1770 Davidson Ave. Bronx, N.Y.

Sally Joseph & Frau Paula geb. Aaron und Kinder, Aufenthalt

unbekannt

Louis Aaron, Aufenthalt unbekannt Leopold Aaron, 154 Sutter

St.

Moses Aaron San Francisco, Calif.

Adolf Stern, 894 Riverside Drive, New York

City." |

Nach der Emigration: Hochzeitsanzeige von Marianne geb.

Katz und Walter Mildenberg (Uruguay / USA 1949)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 22. April 1949:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 22. April 1949:

"Mr. and Mrs. Jacob Katz - Mr. and Mrs. Sol Mildenberg announce the

engagement of their children

Marianne and Walter.

Passover 5709 (April 13, 1949).

San Salvador 2122, Apt. 4 Montevideo, Uruguay (formerly Bobenhausen,

Oberhessen) -

315 Lincoln Place Brooklyn 17, New York (formerly Voehl,

Edersee). |

Zur Geschichte der Synagoge

Es ist nicht bekannt, wann die Synagoge in Bobenhausen erbaut

beziehungsweise in dem noch vorhandenen Gebäude eingerichtet wurde. Vermutlich

ist das Gebäude jedoch als Synagoge erstellt worden, da es nicht in der

Häuserfront von West nach Ost ausgerichtet ist. Es handelt sich um ein

zweigeschossiges Fachwerkbau mit Sattelbach. Im Gebäude waren die Synagoge mit

Frauenempore, eine Lehrerwohnung und das rituelle Bad untergebracht. Der

Schulraum war in einem anderem Gebäude.

1858 wurde eine Synagogenordnung erstellt. Aus der Geschichte des

Gebäudes ist nur bekannt, dass die jüdische Gemeinde 1904 in einem

Anbau an der Rückseite Abtritte eingerichtet wollte. Auf Grund von Beschwerden

des Nachbars beim Großherzoglichen Kreisamt wurde jedoch nur ein Pissoir

erlaubt.

Auf Grund der nach 1933 schnell zurückgehenden Zahl der Gemeindeglieder konnten

seit 1934 keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Dies geht aus einem

Schreiben hervor, das vom Landesverband israelitischer Religionsgemeinden

Hessens am 15. Juni 1938 an Rabbiner Dr. Paul Rieger in Stuttgart

geschickt wurde:

Landesverband

israelitischer Religionsgemeinden Hessens Mainz an Landesverband

israelitischer Religionsgemeinden Hessens Mainz an

Sr. Ehrw. Herrn Oberrabbiner Dr. Rieger Stuttgart.

Betr. "Gottesdienst in Bobenhausen.

Sehr geehrter Herr Oberrabbiner. Ihre Anfrage beantworten wir dahin, dass

seit 4 Jahren in Bobenhausen kein Gottesdienst mehr stattfindet. Die

Synagoge befindet sich in baufälligem Zustand.

Mit bestem Gruss & gerne zu Diensten.

... Löwensberg.

Stellvertreter des Vorsitzenden". |

Das Synagogengebäude wurde kurz 1940 durch einen nichtsjüdischen Ortsbewohner erworben und zu einem Wohnhaus

umgebaut. Seit einem weiteren Umbau 1974 ist von der ehemaligen

Synagoge nichts mehr erkennbar. Bei weiteren Umbau- und Aufräumarbeiten auf dem

Dachboden wurden durch Brand geschädigte, lose Teile hebräischer Gebetbücher

gefunden. Der Dachboden diente offenbar - wie auch aus vielen anderen Orten

bekannt - als Genisa.

Adresse/Standort der Synagoge: Hoherodskopfstraße

37 (1932: Hauptstraße 34)

Fotos

(Quelle: Altaras s. Lit. 1988 S. 108; 2007² S.

253)

Das Gebäude der ehemaligen

Synagoge

im August 1985 |

|

|

| |

Durch den Umbau

des Wohnhauses und die Verkleidung des Fachwerks ist von der

ehemaligen

Synagoge nichts mehr zu erkennen |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

Juni

2020:

Verlegung von "Stolpersteinen" in Bobenhausen genehmigt |

Artikel von D.

Graulich in der "Oberhessischen Zeitung"

vom 2. Juni 2020: "Drei 'Stolpersteine' für Bobenhausen.

Ulrichsteiner Stadtverordneten tagen im großen Saal...

Ulrichstein. ... Einstimmige Zustimmung erhielt der Antrag von

Norman Kleeblatt aus New York auf Verlegung von 'Stolpersteinen' für dessen

drei Vorfahren im Gehweg der Hoherodskopfstraße 24 in Bobenhausen II.

In der Erläuterung zu dem Antrag verwies Bürgermeister Edwin Schneider

darauf, dass Ulrichstein seit dem 14. Jahrhundert eine lange jüdische

Geschichte habe. Kleeblatt habe bereits in 2017 Kontakt zu ihm aufgenommen

und auch mit einer Abordnung Ulrichstein und Bobenhausen besucht. Auch in

diesem Jahr sei er mit zwei weiteren Personen hier gewesen und habe die

jüdischen Friedhöfe, das Museum im Vorwerk und das Haus, in dem seine

Vorfahren, die Familie Aron, wohnten, in Bobenhausen II besichtigt. Der

jetzige Besitzer ist mit der Verlegung der Stolpersteine einverstanden.

Die 'Stolpersteine' sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im

Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten

'Stolpersteinen', soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in

der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben

oder in den Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Messingtafeln mit

abgerundeten Ecken und Kanten sind mit von Hand mittels Hammer und

Schlagbuchstaben eingeschlagenen Lettern beschriftet. Die Kosten für die

Verlegung der drei 'Stolpersteine' in Höhe von rund 500 Euro werden von der

Stadt übernommen..."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 83-84. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 108. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 96. |

| dies.: Neubearbeitung der beiden Bänden. 2007² S.

253. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 204. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 91. |

| Katharina Jacob (Verein Landjudentum Vogelsberg): Jüdisches Familienleben in Ulrichstein".

Allgemeines zur Geschichte der Ulrichsteiner Juden. Beitrag

eingestellt als pdf-Datei (hierin auch ein Abschnitt: Die jüdische

Gemeinde in Bobenhausen). |

|

Hanno

Müller: Juden in Bobenhausen II. 1802-1942. Nachträge zu Juden in

Giessen. Erstellt unter Mitarbeit von Karl-H. Rudi. Hrsg. von der

Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. Lich 2023. ISBN:

978-3-96049121-7.

http://www.fambu-oberhessen.de/ Hanno

Müller: Juden in Bobenhausen II. 1802-1942. Nachträge zu Juden in

Giessen. Erstellt unter Mitarbeit von Karl-H. Rudi. Hrsg. von der

Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. Lich 2023. ISBN:

978-3-96049121-7.

http://www.fambu-oberhessen.de/ |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Bobenhausen

Hesse. Established in the second half of the 18th century, the community

numbered 61 (10 % of the total) in 1880 but dwindled to a handful in 1942, when

the Jews were transported to death camps.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|