|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Übersicht: "Jüdische

Friedhöfe in der Region"

Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Bayerisch Schwaben"

Bad Wörishofen (Kreis

Unterallgäu)

Jüdische Geschichte /Jüdischer Friedhof (Jüdisches Grabfeld im Kommunalen Friedhof)

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen ("Bad" seit 1920) bestand zu keiner Zeit eine jüdische

Gemeinde. Doch lebten hier im 19./20. Jahrhundert einige wenige jüdische

Personen/Familien, von denen Einrichtungen betrieben wurden, damit jüdische Kurgäste

rituelle Verpflegung und Unterkunft fanden.

Seit

Ende des 19. Jahrhundert kamen auch jüdische Kurgäste nach Wörishofen. Unter

ihnen Prominente wie Baron Nathaniel von Rothschild (siehe Bericht unten),

der von Pfarrer Sebastian Kneipp persönlich behandelt wurde. Baron Rothschild

wurde zu einem der größten Wohltäter der Kneipp'schen

Stiftungen.

Die Zahl der jüdischen Einwohner blieb - ohne die jüdischen Kurgäste -

immer gering: 1910 13 jüdische Einwohner (0,4 % von insgesamt 3.103

Einwohnern), 1925 7, 1933 5 jüdische Einwohner. Um 1900/1904 waren es vor allem Mitglieder

der Familie Glasberg, 1909 wird Dr. J. Jelski in Wörishofen als Delegierter beim

IX. Zionistenkongress genannt (Zeitschrift "Die Welt" vom 10. Dezember 1909 S.

1107).

Die in Bad Wörishofen

wohnhaften jüdischen Personen gehörten offiziell zur jüdischen Gemeinde in Memmingen.

Bereits Anfang der 1920er-Jahre machte sich der Antisemitismus im überwiegend katholisch

geprägten Bad Wörishofen deutlich bemerkbar. Erste Hotels und Kureinrichtungen,

in denen jüdische Kurgäste unerwünscht waren, werden seit Anfang der

1920er-Jahre in jüdischen Zeitschriften genannt: im "Israelitischen

Familienblatt" vom 19. Mai 1921 waren es die Pension Martha, Inhaber Joh. Moosbauer; im

"Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juni 1926 S. 4 weiterhin die Pension Martha und

nun auch die

Pension Raible. Andere Kureinrichtungen wiederum inserierten noch bis Anfang der

1930er-Jahre in jüdischen Zeitungen wie das "Hotel und Bad Kreuzer" und die

"Luftkuranstalt Sonnenbüchl" (Hotelführer des Jüdischen Jahrbuchs 1926), das "Sanatorium Wörishofen" (u.a.

in "Israelitisches Familienblatt" vom 18. Dezember 1930) oder Apotheker Martin

Eibl (in der "Central-Verein-Zeitung" vom 29. April 1932). Ihnen lag

weiterhin an der jüdischen Kundschaft.

Bei den 1933 in Bad Wörishofen lebenden jüdischen Personen

handelte es sich um die Familie von Hermann Glasberg, der sich 1895 in

Bad Wörishofen niedergelassen hatte (er war 1871 in Russland geboren) und in

der Stadt ein Geschäft in der Bahnhofstraße 4 betrieb. Er und seine Frau Emma

geb. Schulhöfer hatten sechs Töchter: Adele, Selma, Hermine, Flora, Elvira und

Martha. Die Töchter Elvira, Martha und Hermine konnten in die USA emigrieren, die

Tochter Adele zog nach Dresden und überlebte in Deutschland. Die Eltern kamen am 10. August

1942 in das jüdische Altersheim nach Augsburg, das damals Sammelplatz für die

Transporte nach Theresienstadt war, später nach Auschwitz, wo sie im Mai 1944 ermordet

wurden. Die Tochter Selma verheiratete Weissmann ist gleichfalls in Auschwitz

ermordet worden, die Tochter Flora verheiratete Wiener starb im Januar 1942 im

Ghetto Riga.

Weiter war eine in sogenannter

"privilegierter Mischehe" lebendige jüdische Frau in Bad Wörishofen. Sie starb im

November 1941.

Von den in Bad Wörishofen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma

Glasberg geb. Schulhöfer (1874), Hermann Glasberg (1871), Selma Weissmann geb.

Glasberg (1906), Flora Wiener geb. Glasberg (1910).

Zur Erinnerung an die Familie Glasberg wurden im Mai 2015 vor dem Anwesen

Bahnhofstraße 4 zwei Stolpersteine verlegt für Emma und Hermann

Glasberg.

Zur Erinnerung an die Familie Glasberg wurden im Mai 2015 vor dem Anwesen

Bahnhofstraße 4 zwei Stolpersteine verlegt für Emma und Hermann

Glasberg.

- vgl. Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22.

Februar 2014: "Stolpersteine sollen die Erinnerung wach halten. Bad

Wörishofen soll dem Beispiel Mindelheims folgen. Ein großer Teil der Familie

Glasberg starb im KZ..." Link

zum Artikel

- vgl. Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" vom 28. Mai 2015

"Sich stets erinnern und niemals vergessen..." Link

zum Artikel (eingestellt als Bilddatei, © Augsburger

Allgemeine)

- Foto aus Wikimedia Commons https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stolperstein_Bad_Wörishofen_Hermann_Glasberg.jpg

siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_im_Landkreis_Unterallgäu

Von 1945 bis 1951 bestand in Bad Wörishofen ein Lager für jüdische

Displaced Persons, Überlebende der Shoa bzw. Konzentrationslagern. Der

Verwaltungssitz der "Jewish Community of Bad Wörishofen" war im Gasthof

Trautwein in der Bahnhofstraße 5. In Wörishofen lebten Ende 1945 90 jüdische DPs,

September 1946 277, März 1947 355 und Anfang 1948 Höchstzahl von 405 Personen.

Nachdem vor allem durch Auswanderung nach Israel die Zahl bis Anfang 1951 nur

noch 65 Personen zurückgegangen wurde, wurde das Lager geschlossen. Es gab in

der Zeit des DP-Lagers eine jüdische Volksschule und eine Berufsschule am Ort,

sicher einen Betraum, dazu eine koschere Küche sowie ein jüdisches

Sanatorium-Krankenhaus zur Behandlung von Folgen der Folgen der Zeiten in den

Konzentrations- und Arbeitslagern. Unter den Vereinen gab es als Fußballverein

den Hapoel Bad Wörishofen.

Vgl.

https://www.after-the-shoah.org/bad-woerishofen-juedische-dp-gemeinde-bad-woerishofen-jewish-dp-community/

https://hdbg.eu/juedisches_leben/gemeinde/bad-woerishofen/1567

Von den im DP-Lager Bad Wörishofen geborenen Personen ist Yank Azman

(geb. 1947) zu nennen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Yank_Azman

Texte / Anzeigen zur jüdischen Geschichte

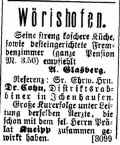

Um 1900: die Pension Glasberg - streng

koscher geführt

(spätestens seit 1896 und bis nach 1914 erschienen regelmäßig Anzeigen der

Pension Glasberg in Wörishofen)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1896: Wörishofen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1896: Wörishofen.

Für hiesige, streng orthodoxe Restauration wird eine israelitische

perfekte Köchin gesucht. Offerten unter G. 315 befördert A. J.

Hofmann, Buchhandlung, Frankfurt am Main." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1900: "Wörishofen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1900: "Wörishofen.

Seine streng koschere Küche, sowie besteingerichtete Fremdenzimmer (ganze

Pension Mark 3.50) empfiehlt A. Glasberg.

Referenz: Seiner Ehrwürden Herr Dr. Cohn, Distriktsrabbiner in Ichenhausen.

Große Kurerfolge unter Leitung derselben Ärzte, die schon mit dem

seligen Herrn Prälat Kneipp zusammen gewirkt haben." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1900: Wörishofen,

Pension Glasberg. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1900: Wörishofen,

Pension Glasberg.

Streng koschere Küche. Schön eingerichtete

Fremdenzimmer. Ganze Pension Mark 3.50. Referenz: Hochwürden Herr

Rabbiner Dr. Kohn - Ichenhausen. Große Kurerfolge unter Leitung derselben

Ärzte, die schon Jahre lang mit dem seligen Herrn Prälaten Kneipp

zusammen gearbeitet haben." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: derselbe

Text wie oben. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: derselbe

Text wie oben. |

Hinweis auf die jüdische Pension Glasberg (1904)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. April 1904: "Badegast, Neutra: In Wörishofen existiert eine

jüdische Pension. S. Glasberg, Waldstraße 83 1/2". Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. April 1904: "Badegast, Neutra: In Wörishofen existiert eine

jüdische Pension. S. Glasberg, Waldstraße 83 1/2". |

Baron Nathaniel Rothschild, "einer der größten

Wohltäter der Kneipp'schen Stiftungen" (1894) wird in der antisemitischen

Presse denunziert

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1894: "(Aus

dem Füllhorn antisemitischer Lügen!) Durch die antisemitische Presse

machte neuerdings das Märchen die Runde, Baron Nathaniel Rothschild habe

dem bekannten Wörishofer Pfarrer Kneipp für eine mehrwöchentliche Kur

nur 50 Mark Honorar gezahlt. Auf Anfrage eines Teplitzer Fabrikanten bei

Pfarrer Kneipp erhielt dieser nun folgende Antwort: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1894: "(Aus

dem Füllhorn antisemitischer Lügen!) Durch die antisemitische Presse

machte neuerdings das Märchen die Runde, Baron Nathaniel Rothschild habe

dem bekannten Wörishofer Pfarrer Kneipp für eine mehrwöchentliche Kur

nur 50 Mark Honorar gezahlt. Auf Anfrage eines Teplitzer Fabrikanten bei

Pfarrer Kneipp erhielt dieser nun folgende Antwort:

'Wörishofen, 11. Mai 1894. Euer Wohlgeboren! Auf Ihr Geehrtes, vom 8.

dieses Monats die ergebenste Mitteilung, dass ich heute dem Herrn Prälaten

den Inhalt Ihres Schreibens vorgetragen habe. Der Herr Prälat gab mir den

Auftrag, zur Steuer der Wahrheit zu Ihrer Beruhigung und zur Abwehr

ungerechter Angriffe Ihnen Folgendes mitzuteilen: Herr Baron Rothschild

machte hier die Kur nach Anweisung der Herrn Prälaten Kneipp mit gutem

Erfolge. Was der Herr Baron ihm gegeben. wird Niemand erfahren, wie

überhaupt der Herr Prälat niemals von seinen Kurgästen sagt, ob sie ihm

viel oder wenig gegeben haben. Der Herr Prälat war mit dem, was er ihm

gegeben, vollständig zufrieden. Zugleich muss noch erwähnt werden, dass

der Herr Prälat von dem Herrn Baron sagte, er sei einer der

bescheidensten Kurgäste gewesen, der ihm die wenigste Zeit hinweggenommen

und ihn öfters bat, er möchte ihm die Zeit bestimmen, wann es ihm am

gelegensten wäre, mit ihm zu verkehren, und sich ganz genau nach der ihm

bestimmten Zeit richtete, ängstlich vermeidend, ihn irgendwie zu

belästigen oder ungelegen zu sein. Obwohl der Herr Baron es sich

verbeten, so muss auf diesen Fall doch angedeutet werden, dass in neuerer

Zeit er einer der größten Wohltäter der Kneipp'schen Stiftungen

geworden ist. Der Herr Prälat bedauert sehr, dass dem Herrn Baron so

unrecht geschieht, denn ihm sind als Kurgäste alle gleich, wes Standes

und Religion sie sein mögen. Er betrachtet den Kranken, sucht ihm zu

helfen und will durchaus nicht, dass Jemandem Unrecht geschehen sollte. Im

Auftrage des hochwürdigen Herrn Prälaten hochachtungsvollst Msgr. Seb.

Kneipp's Sekretariat.'

Wo bliebe die antisemitische Wühlerei ohne ihre Hauptwaffen: Lügen und

Verleumdungen!" |

| |

Bei

dem im obigen Artikel genannten Baron Nathaniel Rothschild handelte es

sich vermutlich um Nathaniel Meyer von Rothschild (geb. 1836 in

Frankfurt am Main, gest. 1905 in Wien), ein Sohn des Bankiers Anselm

Salomon Freiherr von Rothschild (1803-1874), dem Begründer der Creditanstalt

in Wien. Bei

dem im obigen Artikel genannten Baron Nathaniel Rothschild handelte es

sich vermutlich um Nathaniel Meyer von Rothschild (geb. 1836 in

Frankfurt am Main, gest. 1905 in Wien), ein Sohn des Bankiers Anselm

Salomon Freiherr von Rothschild (1803-1874), dem Begründer der Creditanstalt

in Wien.

Nathaniel Rotschild betätigte sich als Kunstsammler, Reiseschriftsteller,

Sportsmann, Blumenzüchter und großzügiger Gönner. |

Antisemitische Vorwürde gegen Juden in Wörishofen (1894)

Artikel

in "Freier Blatt" vom 5. August 1894: "(Kleine Geschenke des

Pfarrers Kneipp.) Antisemitische Blätter brachten aus Wörishofen

eine förmliche Räubergeschichte. Juden sollen kleine Geschenke, die Herr

Pfarrer Kneipp aus Rom für seine Kurgäste mitgebracht habe, gewaltsam

zusammengerafft haben, in Folge dessen christliche Patienten leer

ausgegangen sind. Herr Spitzer - Weimar,

der uns immer an jenen Landsmann Vergani's erinnert, der sich 'nicht zu

erkennen geben will", mokierte sich über die Juden, welche plötzlich so

große Sehnsucht nach einem Kreuzlein verspürt hätten. Um festzustellen, was

an der Sache Wahres ist, wendeten wir uns brieflich nach Wörishofen mit dem

Ersuchen, uns den eigentlichen Sachverhalt mitzuteilen. Wir erfahren nun von

authentischer Seile, dass es allerdings bei der Verteilung der Geschenke

etwas wüst hergegangen ist und auch mancherlei Beschwerden eingelaufen sind.

Als 'gewiss' bezeichnet unser Gewährsmann, 'dass Gegenstände, welche Herr

Prälat Kneipp aus Rom seinen Kurgästen zum Andenken schenkungsweise

übermittelte, verkauft worden sind'. Wer so unanständig war, ein Geschenk zu

verkaufen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen, denn Näheres ließ sich

trotz eifriger Nachforschungen nicht feststellen, und es sind nur

'verschiedene Gerüchte im Umlauf'. Für einen antisemitischen Scribenten ist

selbstverständlich, auch das unverbürgteste Gerücht eine 'genügende

Grundlage, um darauf eine judenfeindliche Erzählung zu stützen und den

kleinen Geschenken des Pfarrers Kneipp ein großes Hepp! Hepp!-Geschrei

folgen zu lassen." Artikel

in "Freier Blatt" vom 5. August 1894: "(Kleine Geschenke des

Pfarrers Kneipp.) Antisemitische Blätter brachten aus Wörishofen

eine förmliche Räubergeschichte. Juden sollen kleine Geschenke, die Herr

Pfarrer Kneipp aus Rom für seine Kurgäste mitgebracht habe, gewaltsam

zusammengerafft haben, in Folge dessen christliche Patienten leer

ausgegangen sind. Herr Spitzer - Weimar,

der uns immer an jenen Landsmann Vergani's erinnert, der sich 'nicht zu

erkennen geben will", mokierte sich über die Juden, welche plötzlich so

große Sehnsucht nach einem Kreuzlein verspürt hätten. Um festzustellen, was

an der Sache Wahres ist, wendeten wir uns brieflich nach Wörishofen mit dem

Ersuchen, uns den eigentlichen Sachverhalt mitzuteilen. Wir erfahren nun von

authentischer Seile, dass es allerdings bei der Verteilung der Geschenke

etwas wüst hergegangen ist und auch mancherlei Beschwerden eingelaufen sind.

Als 'gewiss' bezeichnet unser Gewährsmann, 'dass Gegenstände, welche Herr

Prälat Kneipp aus Rom seinen Kurgästen zum Andenken schenkungsweise

übermittelte, verkauft worden sind'. Wer so unanständig war, ein Geschenk zu

verkaufen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen, denn Näheres ließ sich

trotz eifriger Nachforschungen nicht feststellen, und es sind nur

'verschiedene Gerüchte im Umlauf'. Für einen antisemitischen Scribenten ist

selbstverständlich, auch das unverbürgteste Gerücht eine 'genügende

Grundlage, um darauf eine judenfeindliche Erzählung zu stützen und den

kleinen Geschenken des Pfarrers Kneipp ein großes Hepp! Hepp!-Geschrei

folgen zu lassen." |

Vermächtnis des in Wörishofen

verstorbenen Josef Tritsch (1910)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" von 11. November

1910: "Wörishofen. Der hier verstorbene Josef Tritsch, ein

geborener Prager, hat in seinem Testament ein Kapitel von etwa 460.000 Kronen

zur Begründung von drei Stiftungen für israelitische Blinde, für Sieche

und Geisteskranke in Böhmen bestimmt. Außerdem hat er seine Einrichtung

in Obermais bei Meran im Werte von 60.000 Kronen dem Meraner

israelitischen Asyl zediert." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" von 11. November

1910: "Wörishofen. Der hier verstorbene Josef Tritsch, ein

geborener Prager, hat in seinem Testament ein Kapitel von etwa 460.000 Kronen

zur Begründung von drei Stiftungen für israelitische Blinde, für Sieche

und Geisteskranke in Böhmen bestimmt. Außerdem hat er seine Einrichtung

in Obermais bei Meran im Werte von 60.000 Kronen dem Meraner

israelitischen Asyl zediert." |

Im Ersten Weltkrieg kommen jüdische Kurgäste aus Bad Reichenhall nach Bad

Wörishofen (1915)

Artikel

in "Das jüdische Echo" von 23. Juli 1915: "Wörishofen.

Vor geraumer Zeit sind ungefähr 40 Personen, meist russisch-polnische Juden,

aus dem Okkupationsgebiet, darunter solche, die seit Jahren regelmäßig als

Kurgäste Bad Reichenhall

aufsuchen und begütert sind, auf amtliche Weisung nach Wörishofen

übersiedelt. Die Maßnahme erklärt sich damit, dass

Bad Reichenhall seit der

Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn zum Grenzgebiet gehört, in dem

sich Angehörige des feindlichen Auslandes nicht mehr aufhalten dürfen. Aus

diesem Grunde ist nicht nur den russisch-polnischen Juden, sondern auch

allen Angehörigen des übrigen feindlichen Auslandes der weitere Aufenthalt

in Bad Reichenhall versagt worden. Artikel

in "Das jüdische Echo" von 23. Juli 1915: "Wörishofen.

Vor geraumer Zeit sind ungefähr 40 Personen, meist russisch-polnische Juden,

aus dem Okkupationsgebiet, darunter solche, die seit Jahren regelmäßig als

Kurgäste Bad Reichenhall

aufsuchen und begütert sind, auf amtliche Weisung nach Wörishofen

übersiedelt. Die Maßnahme erklärt sich damit, dass

Bad Reichenhall seit der

Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn zum Grenzgebiet gehört, in dem

sich Angehörige des feindlichen Auslandes nicht mehr aufhalten dürfen. Aus

diesem Grunde ist nicht nur den russisch-polnischen Juden, sondern auch

allen Angehörigen des übrigen feindlichen Auslandes der weitere Aufenthalt

in Bad Reichenhall versagt worden. |

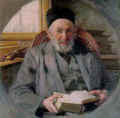

Über Max Reach

Links:

Max Reach: Ölgemälde "Alter Mann mit Buch" von 1922 (Quelle: Artnet) Links:

Max Reach: Ölgemälde "Alter Mann mit Buch" von 1922 (Quelle: Artnet)

Der Jugendstilmaler Max Reach (geb. 1872 in Prag, umgekommen 1943/44 in

Auschwitz) war mehrfach zur Kur in Bad Wörishofen. Davon berichtet

Reinhard H. Seitz in einem Beitrag (s.Lit.). |

Seit Anfang der 1920er-Jahre- Speisehaus von Rosa Kasriels (Anzeigen von 1921/24)

Anmerkung: als Heimatanschrift gibt Rosa Kasriels 1921 zunächst noch München,

Holzstraße 15 an ("Das jüdische Echo vom 15.4.1921)

Anzeige

in "Das jüdische Echo" vom 3. Juni 1921: "Koscher. Ich habe in Anzeige

in "Das jüdische Echo" vom 3. Juni 1921: "Koscher. Ich habe in

Bad Wörishofen ein Speisehaus eröffnet

und werde bestrebt sein, meine werten Gäste zufrieden zu stellen. Um

geneigten Zuspruch bittet

Frau Rosa Kasriels, Wörishofen, Zweigstraße 11". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1922: "Ab

15. Juni eröffne in Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1922: "Ab

15. Juni eröffne in

Bad Wörishofen mein Speise-Haus - Koscher.

Um

geneigten Zuspruch bittet hochachtungsvollst

Frau Rosa Kasriels

Wörishofen, Waldstraße 6". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924: "Streng

Koscher. Ab 1. Juli ist mein Speisehaus geöffnet! Unter Aufsicht

eines von seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Ehrentreu bestellten

Schomers. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924: "Streng

Koscher. Ab 1. Juli ist mein Speisehaus geöffnet! Unter Aufsicht

eines von seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Ehrentreu bestellten

Schomers.

Bad Wörishofen. Habsburgerstr. 4 - Villa Novák. Frau Rosa

Kasriels." |

Jüdische Kurgäste unerwünscht (ab 1921/1930 noch in

einzelnen Pensionen, 1935 allgemeines Verbot für jüdische Kurgäste)

Aus

einer Liste in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30.

Mai 1930: "Wörishofen: Pension Martha, Pension Raible lehnen die

Aufnahme von Juden ab." Aus

einer Liste in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30.

Mai 1930: "Wörishofen: Pension Martha, Pension Raible lehnen die

Aufnahme von Juden ab." |

| |

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1935:

"Nach Meldung des V.B. (Volksbeobachters) ist die Kurverwaltung in

Bad Wörishofen angewiesen, keinem Juden mehr eine Kurkarte auszustellen.

Etwa im Bade noch anwesende jüdische Gäste sollen zur baldigen Abreise

veranlasst werden." Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1935:

"Nach Meldung des V.B. (Volksbeobachters) ist die Kurverwaltung in

Bad Wörishofen angewiesen, keinem Juden mehr eine Kurkarte auszustellen.

Etwa im Bade noch anwesende jüdische Gäste sollen zur baldigen Abreise

veranlasst werden." |

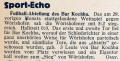

Die Fußballmannschaft von "Bar Kochba" München verliert

gegen die Mannschaft aus Bad Wörishofen (1923)

Anmerkung: nicht ganz klar ist, wie sich eine

jüdische Fußballmannschaft Bad Wörishofen zusammensetzte auf Grund der wenigen

jüdischen Einwohner des Ortes.

Artikel der Zeitschrift "Das

jüdische Echo"

vom 10. August 1923: "Fußball-Abteilung des Bar Kochba.

Das am 29. vorigen Monats stattgefundene Wettspiel gegen Wörishofen sah die

Wörishofener mit 5:2 siegreich. Halbzeit 0:0. Das erste und zweite Tor fiel

für Bar Kochba, worauf der Schiedsrichter in einer ganz unerhörten Weise für

Wörishofen parteiisch wurde, und sämtliche Tore, die aus 'abseits'

geschossen wurden, gab. 3 Leute von Bar Kochba wurden vom Platz verwiesen

und ein Eigentor half weiter zum 'Sieg' von Wörishofen. Ossy.". Artikel der Zeitschrift "Das

jüdische Echo"

vom 10. August 1923: "Fußball-Abteilung des Bar Kochba.

Das am 29. vorigen Monats stattgefundene Wettspiel gegen Wörishofen sah die

Wörishofener mit 5:2 siegreich. Halbzeit 0:0. Das erste und zweite Tor fiel

für Bar Kochba, worauf der Schiedsrichter in einer ganz unerhörten Weise für

Wörishofen parteiisch wurde, und sämtliche Tore, die aus 'abseits'

geschossen wurden, gab. 3 Leute von Bar Kochba wurden vom Platz verwiesen

und ein Eigentor half weiter zum 'Sieg' von Wörishofen. Ossy.". |

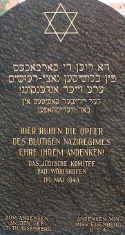

Zur Geschichte des jüdischen Grabfeldes im Friedhof Bad

Wörishofen

Im kommunalen Friedhof befindet

sich über einem gemeinschaftlichen Grab ein Denkmal, das im Mai 1945 von dem in Bad

Wörishofen bestehenden "Jüdischen Komitee Bad Wörishofen" (DP-Lager

siehe oben) erstellt

wurde. Es trägt die Inschrift: "Hier ruhen die Opfer des blutigen

Nazi-Regimes. Ehre ihrem Andenken! Das jüdische Komitee Bad Wörishofen im Mai

1945". Bei den in Wörishofen verstorbenen Personen handelt es

sich um 34 bisherige KZ-Häftlinge des Außenkommandos von Dachau in Türkheim

(KZ Außenlager Kaufering VI),

die nach der Befreiung in einem Hospital in Bad Wörishofen verstorben sind.

Ein weiterer Gedenkstein erinnert auf dem Friedhof an das Schicksal der Familie Glasberg

(siehe oben).

Lage des jüdischen Grabfeldes

Im kommunalen Friedhof - vom Kneipp-Mausoleum

her kommend - hinter der Friedhofskapelle (Aussegnungshalle) in der zweiten

Reihe rechts.

|

Lage des (kommunalen) Friedhofes

in Bad Wörishofen auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und

über das

Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu

"Friedhof, Bad Wörishofen". |

Fotos

(Fotos: Hubert Joachim, erstellt im Sommer 2007)

Das jüdische Grabfeld im

kommunalen

Friedhof in Bad Wörishofen |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Inschrift auf Grabstein |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Gernot Römer: Für die Vergessenen.

KZ-Außenlager in Schwaben. 1984 S. 188. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens

in Bayern. 1988 S. 234. |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 461. |

| Reinhard H. Seitz (Hrsg.): Streiflichter auf die jüngere

Geschichte von Bad Wörishofen. In: Wörishofen auf dem Weg zum

Kneippkurort, zu Bad und Stadt. Lindenberg 2004.

Darin: Martina Haggenmüller: Von Weimarer Republik,

Nationalsozialismus und Nachkriegszeit. S. 235-252.

sowie: Karl Schuster: In den dunklen Tagen der Gewaltherrschaft. S.

253-255.

sowie: Reinhard H. Seitz: Stellvertretend für eine Vielzahl von (Kur)Gästen

in Wörishofen: Johann Okic - Max Reach - Katherine Mansfield. S. 219-234

[zum jüdischen Kunstmaler und Schriftsteller Max Reach: 1872 Prag - 1943/44

Auschwitz]. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge

nächste Synagoge

vorheriger Friedhof zum ersten

Friedhof nächster Friedhof

|