|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur

Übersicht "Synagogen im Landkreis Alzey-Worms

Alzey (Landkreis Alzey-Worms)

Jüdische Geschichte / Synagoge

vgl. Seite mit Texten zur

Geschichte der jüdischen Gemeinde in Alzey (interner

Link; Texte zur Synagogengeschichte siehe unten)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In mittelalterlichen, zur Kurpfalz gehörenden Alzey werden Juden erstmals 1305

genannt. Die Judenverfolgung in der Pestzeit 1348/49 zerstörte zunächst

das jüdische Leben in dieser Stadt. Danach hört man erst 1377 wieder von Juden

in Alzey. In dieser Zeit werden auch in Frankfurt am Main und in Mainz

"Juden aus Alzey" genannt. Bis 1391 lebten höchstens vier jüdische

Familien in der Stadt. In diesem Jahr wurden sie wie die gesamte Judenschaft der

Kurpfalz vertrieben. An die mittelalterliche Ansiedlung erinnert die bis heute

bestehende "Judengasse" (1389 erstmals genannt).

Erst nach 1650 waren wieder Juden in der Stadt; zur Bildung einer

Gemeinde kam es nicht vor 1700. 1743 waren elf, 1789 21 jüdische Familien in

der Stadt. Um 1804 wurden 137 jüdische Einwohner gezählt. Im Laufe des 19.

Jahrhunderts nahm ihre Zahl bis zu einer Höchstzahl von 364 im Jahr 1855

zu.

Die jüdischen Familien spielten im wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Leben der Stadt eine große Rolle. Es gab jüdische Vieh- und

Pferdehandlungen, Metzgereien, Manufakturwarenhandlungen, Wein- und

Landesproduktenhandlungen, Kleinkaufleute, eine Gerberei, eine Eisenhandlung,

einen Arzt, drei Rechtsanwälte.

Alzey war von 1842 bis 1933 Rabbinatssitz (unter den Rabbinern: bis 1857

Dr. Samuel Adler aus Worms, danach vierjährige Vakatur, 1861/62-1891 Dr. David

Rothschild aus Aachen, 1891-1904 Dr. Joseph Levi aus Freudental,

1905-1933 Dr. Julius Lewit). Am Volksschullehrerseminar der Stadt gab es

eine jüdische Abteilung, in der alle jüdischen Lehrer Hessens ausgebildet

wurden. Eine jüdische Volksschule bestand bis um 1920. Mehrere Jahrzehnte prägten

das jüdische Gemeindeleben neben dem Rabbiner: in der Mitte des 19.

Jahrhunderts Lehrer und Kantor Ferdinand Heinbach (1864 nach 20-jährigem

Wirken in Alzey nach Amerika ausgewandert), später der Lehrer und Kantor Abraham

Stern. Er war seit 1889 in Alzey, feierte hier 1914 sein 25jähriges

Ortsjubiläum und war noch 1932 im Amt.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Offz.St. Alfred

Friedrich Koch (geb. 18.10.1888 in Alzey, vor 1914 in Mainz wohnhaft, gef.

12.9.1914), Erwin Strauß (geb. 20.2.1893 in Alzey, vor 1914 in Kreuznach

wohnhaft, gef. 30.4.1915; Bericht),

Paul Friedrich Küchler (geb. 9.7.1890 in Alzey, gef. 23.9.1915), die Brüder Max

Schwarz und Ludwig

Schwarz (geb. 5.5.1886 in Gauersheim, gef. 7.5.1916), Jakob J. Schaffner (geb.

12.9.1895 in Alzey, gef. 1.11.1916), Paul Weinmann (geb. 3.3.1898 in Alzey, gef.

18.10.1917) und Unteroffizier Hugo Weinmann (geb. 27.1.1887 in Alzey, gef.

26.9.1918). Zum ehrenden Gedenken an sie wurden 1921 zwei Tafeln mit den Namen

in der Synagoge angebracht.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde etwa 240 Personen gehörten (2,9 %

von insgesamt etwa 8500 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde

Jakob Küchler, Sanitäts-Rat Dr. Mainzer, Manfred Weinmann, Moses Kahn, Josef Bär,

Karl Kahn und Dr. Ludwig Baum. Damals unterrichtete Lehrer Abraham Stern 16

Kinder in Religion, teilweise an den höheren Schulen (1932: 25 Kinder). An jüdischen

Vereinen gab es einen Israelitischen Wohltätigkeitsverein (gegründet

1820, 1924 unter Leitung von Ludwig Koch II mit 50 Mitgliedern, 1932 unter

Leitung von Josef Baer mit 65 Mitgliedern; Ziele: Unterstützung ortsansässiger

Hilfsbedürftiger und Kranker), den Israelitischen Armenverein (gegründet

1820, 1924 unter Leitung von Rabbiner Dr. Lewit mit 70 Mitgliedern, 1932 unter

Leitung von Moses Bronne mit 69 Mitgliedern; Ziel: Wanderfürsorge), den Israelitischen

Frauenverein (gegründet 1823, 1924 unter Leitung von Alma Koch mit 70

Mitgliedern, 1932 unter Leitung der Frau von Ferdinand Schaffner mit 50

Mitgliedern; Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger und Kranker), einen Jüdischen

Jugendverein (1924 unter Leitung von Dr. Baum mit 70 Mitgliedern), eine Ortsgruppe

des Central-Vereins (1924 unter Leitung von Karl Kahn mit 60 Mitgliedern,

1932 unter Leitung von Moses Bronne) sowie eine Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer

Frontsoldaten (1932 Leitung: Moses Bronne). Es gab mehrere Stiftungen:

Alfred Koch-Stiftung (Zweck: Unterstützung junger Kaufleute), Abraham

Koch-Stiftung (Zweck Unterstützung von Armen), Lina Koch-Stiftung (Zweck:

Unterstützung von Armen). 1932 gehörten dem Vorstand sechs Mitglieder

an, darunter weiterhin Jakob Küchler (1. Vorsitzender), Josef Baer (2.

Vorsitzender) und Sally Neu (3. Vorsitzender).

1933 wurden noch 197 jüdische Einwohner gezählt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise

ausgewandert.

Über die Ereignisse in der NS-Zeit informiert nach gründlichsten Recherchen

ausführlich das Buch von Dieter Hoffmann: '...wir sind doch Deutsche.' - Zu Geschichte

und Schicksal der Landjuden in Rheinhessen."

1942 und 1943 wurden die bis dahin in Alzey noch verbliebenen jüdischen

Einwohner deportiert und ermordet. Andere sind aus den Städten, wohin sie

verzogen sind, deportiert worden.

Von den in Alzey geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem; ergänzt durch Namen aus der Liste von D. Hoffmann

s.Lit. S. 365-369): Margot Althof (1929), Clementine Badt (geb. 1879), Emil

Badt (1899), Albert Baum (1880), Antonia Baum geb. Haas (1873), Clara Baum geb. Fink

(1878), Elise Baum (1873), Emilie Baum (1879), Frieda Baum (1882), Günter Baum

(1882), Günter Baum (1923), Hannelore Baum (1922), Johanna Baum geb.

Strauss (1891), Karl Baum (1882), Louis Baum (1869),

Ludwig Baum (1860), Ludwig Baum (1886), Max Baum (1857), Melanie

Baum (1893), Rosa Baum geb. Oppenheimer (1884), Arthur Decker (1881), Emmy Fränkel geb.

Neuberger (1861), Bertha Franken geb. Koch (1881), Selma Goldstein

geb. Hirsch (1894), Karl Gutmann (geb. 1892), Jakob Heumann (1872),

Alice Hirsch geb. Wachenheimer (geb. 1893), Berta Hirsch (1874), Elisabeth

Hirsch (1889), Emma

Hirsch geb. Levy (1899), Gerhard Hirsch (1921), Hermann Hirsch (1888), Karoline Hirsch geb. Blum

(1866), Louise Hirsch (1922), Salomon

Hirsch (1884), Rudolphine Honig (1889), Bertha Kahn (1882), Ida

Kahn (1885), Karoline Kahn (1873), Erich Keller (1925), Flora

Keller geb. Strauss (1888), Johanna Keller geb. Baum (1864), Helene

Koch geb. Wolf (1866), Ludwig Koch (1864), Ludwig Koch (1890),

Martha Koch geb. Beckhardt (1892), Otto Koch (1897), August Küchler (1883), Ella Laemle geb. Koch

(1889), Klara Lessing (1876), Johanna Levi (1881), Martin

Levi (1857), Gustav Levy (1878), Hedwig Lewit geb. Neuberger (1878), Jakob Löser

(1874), Johannette Löser geb. Goldmann (1875),

Bertel Mainzer (1902), Eugenie Mainzer geb. Kahn (1876), Wilhelmine (Minnie)

Maertesheimer

geb. Baum (1889), Helene Marx geb. Liebmann (1869), Ida Mayer geb.

Weiner (1887), Malchen Mayer geb. Wertheimer (1880), Mathilde (Meta)

Mayer (1912), Marianne Mayer (1933), Max Mayer (1912), Mina Mayer (1885),

Minna Mayer geb. Wertheimer (1880), Erna Mendel

geb. Schauzer (1888), Heinrich Mendel (1882 oder 1883), Leo Mendel (1884), Paula Mendel

(1886), Settchen Mendel geb. Rosenthal (1886), Bina Nathan geb. Grünenbaum (1869), Mathilde Neuhof geb. Küchler

(1880),

Henriette Oppenheimer geb. Schwarz (1880), Simon Oppenheimer (1880), Helene Rosenthal geb.

Schaffner (1896), Max Rosenthal (1893), Cäcilie Rothschild geb. Wolf (1863), Amalie Sanders

(1869), Heinrich Schwarz (1883), Johanna

Schwarz (1891), Berta Siegel geb. Bernheim (1879), Jakob Siegel (1869), Marcus Siegel

(1861), Emma

Sonnenberger geb. Koch (1861), Hedwig Stern

geb. Koch (1898), Isaak Stern (1896), Jette Stern geb. Würzburger (1869), Albert Strass

(1911), Anna Strass (1910), Ida

Strauss geb. Rosenthal (1892), Jakob Strauss (1878) Johanna Strauss (1883), Kurt Moses Strauß

(1905), Marianne Strauss (1927), Max Moses Strauss (1869),

Pauline Strauss (1890), Richard Strauss (1872), Helene (Ella) Vogel

geb. Strauss (1881), Ilse Weiner (1925), Sofie Weiner (geb. 1889), Elisabeth

Weinmann (1922), Hedwig Weiner geb. Stein (1894).

Zur Erinnerung an die aus

Alzey umgekommen jüdischen Personen wurden

inzwischen zahlreiche

"Stolpersteine" in der Stadt verlegt

(Stand Anfang 2015: es gibt 68 "Stolpersteine" in Alzey;

vgl. Presseberichte unten)

(rechts Fotos von Michael Ohmsen: Stolpersteine in der Schlossgasse 21 für

Karl Baum, Günter Baum und Johanna Baum geb. Strauss,

alle drei ermordet 1943 in Minsk) |

|

|

Fotos - Erinnerungen an die jüdische Geschichte in der Stadt

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2005)

Erinnerung an die

mittelalterliche

Geschichte |

|

|

| |

Die Alzeyer

"Judengasse" |

| |

|

| Erinnerungen an jüdisches Leben im

18./20.Jahrhundert |

|

|

|

|

| Die jüdische

Abteilung im Museum der Stadt Alzey birgt zahlreiche Erinnerungen (Foto

Michael Ohmsen bzw. unten Hahn) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

Zur Geschichte der Synagogen

Im Mittelalter wird eine "Juden Schul" erstmals 1427

genannt. Über sie weiß man nichts Näheres. Vermutlich wurde sie seit der

Vertreibung der Juden 1391 als Wohnhaus genutzt.

Im 18. Jahrhundert ist von einer Betstube in einem Privathaus am

Eingang der Judengasse die Rede (im Haus der heutigen Löwenapotheke). 1791 konnte eine von Elias Simon (Elias

Belmont) gestiftete Synagoge in der "Zwerchspießgaß" gegenüber dem

ehemaligen "Lewenbrunnen" als Synagoge eingeweiht werden. Diese

Synagoge war ein längsrechteckiger Bau, der bis 1854 als jüdisches Gotteshaus

diente und danach als Lagerraum verwendet wurde. 1976 sind die Reste dieses Baus

abgebrochen worden.

Da die alte Synagoge angesichts der stark gewachsenen Gemeinde um 1850 nicht

mehr ausreichte und überdies sehr schlecht gebaut war, baute die jüdische Gemeinde

auf dem Grundstück Augustinerstraße 9 1853/54

eine neue Synagoge. Die neue Synagoge verfügte über 220 Sitzplätze, hatte eine über drei Seiten

verlaufende Frauenempore und eine Orgel. Die Einrichtung stammte teilweise aus

der alten Synagoge. Geprägt war der neue Synagogenbau überwiegend von einer

maurischen Formensprache. Die Fassade war geprägt von einer dreiteiligen

Fensterreihe, die wie das Eingangsportal und dessen Seitenfenster von

orientalisierenden Kielbögen abgeschlossen wurden. Den Giebel der Fassade

prägte ein abgetreppter Bogenfries und zwei polygonale Ecktürmchen auf

Konsolen.

Am 20./21. Oktober 1854 war die feierliche Einweihung der Synagoge.

Zahlreiche weitere Informationen können den nachfolgenden zeitgenössischen

Berichten entnommen werden.

Texte zur Geschichte der Synagogen

Finanzierungsschwierigkeiten um den Synagogen-Neubau

(1852)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom Februar 1852:

"Aus

Alzey, in Rheinhessen, wird uns die erfreuliche Anzeige, dass daselbst im

verwichenen Herbst eine Anzahl gesinnungstüchtiger israelitischer Männer

sich vereinigt, um den ins Stocken geratenen Synagogen-Neubau durch

bedeutende Opfer aus eigenen Mitteln zu ermöglichen und damit die

Beschaffung und Einrichtung einer Wohnung für den dortigen Rabbiner zu

verbinden. Diese schöne Handlung ist besonders als Akte der Pietät und

Anhänglichkeit für den jetzigen Rabbiner daselbst, Herrn Dr. S. Adler zu

würdigen, welcher auf diese Weise durch sein echt priesterliches Wirken

und Lehren seiner Gemeinde diese Wohltat verursacht hat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom Februar 1852:

"Aus

Alzey, in Rheinhessen, wird uns die erfreuliche Anzeige, dass daselbst im

verwichenen Herbst eine Anzahl gesinnungstüchtiger israelitischer Männer

sich vereinigt, um den ins Stocken geratenen Synagogen-Neubau durch

bedeutende Opfer aus eigenen Mitteln zu ermöglichen und damit die

Beschaffung und Einrichtung einer Wohnung für den dortigen Rabbiner zu

verbinden. Diese schöne Handlung ist besonders als Akte der Pietät und

Anhänglichkeit für den jetzigen Rabbiner daselbst, Herrn Dr. S. Adler zu

würdigen, welcher auf diese Weise durch sein echt priesterliches Wirken

und Lehren seiner Gemeinde diese Wohltat verursacht hat." |

Zur Einweihung der Synagoge (1854)

Zunächst

kurzer Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Oktober 1854:

"In Alzey ist am Samstag, den 21. Oktober 1854 die neu erbaute

Synagoge eingeweiht worden." Zunächst

kurzer Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Oktober 1854:

"In Alzey ist am Samstag, den 21. Oktober 1854 die neu erbaute

Synagoge eingeweiht worden."

|

| |

Ausführlicher

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1855:

"Alzey,

den 10. November 1854. Wenn Referent sich gedrungen fühlt, in folgenden

schwachen Zügen die jüngsten religiösen Vorgänge seiner Gemeinde zur

öffentlichen Kenntnis zu bringen, so bestimmt ihn dazu das ihm hierdurch

werdende Gefühl der eigenen Befriedigung – erzeugt durch die öffentliche

Aussprache dessen, was das Herz trägt und bewegt – wie nicht minder die

zur Pflicht werdende offene Anerkennung, auf die eine für religiöse

Interessen opferbereite Gemeinde zu machen berechtigt ist, und der Danke

gegen die Öffentlichkeit, die ja auch ihrerseits anregend und belebend

auf uns gewirkt hat. - Ausführlicher

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1855:

"Alzey,

den 10. November 1854. Wenn Referent sich gedrungen fühlt, in folgenden

schwachen Zügen die jüngsten religiösen Vorgänge seiner Gemeinde zur

öffentlichen Kenntnis zu bringen, so bestimmt ihn dazu das ihm hierdurch

werdende Gefühl der eigenen Befriedigung – erzeugt durch die öffentliche

Aussprache dessen, was das Herz trägt und bewegt – wie nicht minder die

zur Pflicht werdende offene Anerkennung, auf die eine für religiöse

Interessen opferbereite Gemeinde zu machen berechtigt ist, und der Danke

gegen die Öffentlichkeit, die ja auch ihrerseits anregend und belebend

auf uns gewirkt hat. -

Unsere 50-60 Glieder zählende Gemeinde feierte nämlich am 20. Oktober

auf eine wahrhaft erhebende Weise die Einweihung einer neuen Synagoge und

Tora, ein Fest, welches eine beträchtliche Anzahl Fremder aus der Nähe

und Ferne als Zeugen der frommen Feier herbeiführte, deren Eindruck auf

die Genossen unserer Gemeinde wie auf alle Teilnehmer auf lange Zeit in

erhebendem Andenken bleiben wird. Die Israeliten hiesiger Gemeinde hatten

bislang ein schlechtes, in einem Stadtwinkel gelegenes Gotteshaus, der

Gottesdienst selbst lag bis zur Ankunft unseres Rabbinen, des Dr. Adler

aus Worms, noch ziemlich im Argen; die halb Verwahrlosung blieb nicht ohne

Folge fürs Leben. Der religiöse Indifferentismus fand an Wurzel zu

schlagen, selbst die Heiligkeit der Sabbate und der Festtage hatte

teilweise bereits zu weichen begonnen. Von einem gedeihliche,

fruchtbringenden Religionsunterrichte kein Gedanke. So fand unser Rabbiner

das Feld seiner Wirksamkeit. Die Verwirklichung der von diesem gleich

anfangs intendierten Bessergestaltung des Kultus hatte indessen an dem

Mangel einer geeigneten Synagoge bedeutenden Widerstand. Zwar

verwirklichte die Gemeinde, soweit tunlich, die Resultate der

Rabbinerversammlung innerhalb ihrer Mitte ohne weiteren Kampf; sie hatte

Herrn Dr. Adler mit dem Religionsunterrichte in der Volks- und Realschule

sowie in dem Privatinstitute betraut, in der Person des Herrn Heinbach

einen tüchtigen Kantor erworben, der zugleich die Kinder hebräisch

lehrt, nebst dem freiwilligen, unentgeltlichen Privatunterricht des

Rabbiners im Urtexte der Bibelabschnitte der Väter und dergleichen; sie

hatte noch außerdem getan, was in ihren Kräften stand, z.B. zwei Vereine

errichtet, deren jeder bereits einen Kapitalstock von 1.000 Gulden besitzt

und für alle wohltätige Zwecke wirksam ist, immer aber fehlte das

Wichtigste, eine würdige Synagoge. Da traten denn einzelne für die Sache

begeisterte Männer unserer Gemeinde auf, kauften auf eigene Kosten den

Bauplatz, zugleich ein anstoßendes Gebäude mit Hof und Garten für den

geliebten Rabbinen, Anfangs nur auf die Dauer seiner hiesigen Wirksamkeit,

auf Anstehen desselben aber für jeden Nachfolger und das Ganze der

Gemeinde zum Geschenk machten. Am Erew

Pessach hatte der Bau seinen Anfang genommen.

Grundsteinlegungsfestlichkeiten fanden nicht statt, die Gemeinde

beschloss, die bei derlei Veranlassungen gebräuchlichen Feierlichkeiten gänzlich

zu unterlassen. Obige Schenkgeber vereinigten sich, aus ihren Mitteln die

etwa auf 80 Gulden belaufenden Unkosten zur Anfertigung einer Sefer Tora (Torarolle) zu bestimmen, die jetzt gleichfalls unsere

Synagoge ziert; die Restsumme für die Anschaffung dieser Gesetzrolle

wurde durch einen Verein von Frauen mit ungefähr 50 Gulden gedeckt.

Schon nach anderthalb Jahren stand das Prachtgebäude, etwa 10.000 Gulden

kostend – eine für die in ihrer Mehrzahl wenig bemittelte Gemeinde

nicht unbeträchtliche Summe, auf dem Platze, den früher ein

Augustinerkloster deckte, fertig da. |

Selten

mag wohl ein Gegenstand die Gemüter unserer Gemeinde mehr im Voraus beschäftigt

haben, als jene Feier, die den Freunden unseres gottentstammten Glaubens

ein lohnender Kranz ward und ihren Herzerhebenden Eindruck auch auf

Schreiber dieses noch fortdauern lässt. Schon am Freitag Nachmittag beim

Abschiedsgottesdienste im alten Gebäude betätigte die große Zuhörerschar,

zu der auch die Beamten der Verwaltung und der Justiz, sowie die

protestantische Geistlichkeit gehörte, den innigsten Anteil, welchen sie

dem neuen Gotteshause widmete, schon da war es die freudigste Rührung,

die sich der Herzen Aller bemeisterte, als unser Rabbiner, dem zuvor von

mehreren Frauen ein kostbarer Ornat zum Geschenk war gemacht worden,

begeistert und begeisternd, gerührt und rührend das alten Gotteshaus mit

der alten, das neue mit der neuen zeit verglich und die der Lade

entnommene Tora als das köstlichste und alleinige Kleinod pries und

schilderte, das uns auf allen Zügen durchs Leben begleiten müsse. Nach

vorausgegangenen, abwechselnd von Vorbeter und Gemeinde vorgetragenen

Psalmgebeten setzte sich der Festzug unter Anleitung der hierzu Beorderten

und dem Voranschreiten der Ältesten mit den Gesetzrollen, still und

feierlich, die zahlreichen Beamten in ihrer Staatsuniform an der Spitze,

nach der neuen Synagoge in Bewegung. Die ganze Stadt war auf den Beinen,

die Straßen gedrängt voll Menschen, die Fenster der Häuser, vor denen

der Zug vorbeiging, mit Neugierigen besetzt und Alles verriet durch Miene

und Haltung die höchste Ehrerbietung. An der neuen Synagoge angekommen,

empfing der Gr. Kreisrat vom Gr. Baumeister unter Ansprache des Letztern

den auf einem Kissen im Zuge Vorangetragenen Schlüssel, überreichte ihn

mit feierlicher Anrede dem ersten Vorsteher, das Hauptportal wurde

erschlossen und die Teilnehmer traten in das Gebäude, das einen

herzerquickenden Anblick bot. Selten

mag wohl ein Gegenstand die Gemüter unserer Gemeinde mehr im Voraus beschäftigt

haben, als jene Feier, die den Freunden unseres gottentstammten Glaubens

ein lohnender Kranz ward und ihren Herzerhebenden Eindruck auch auf

Schreiber dieses noch fortdauern lässt. Schon am Freitag Nachmittag beim

Abschiedsgottesdienste im alten Gebäude betätigte die große Zuhörerschar,

zu der auch die Beamten der Verwaltung und der Justiz, sowie die

protestantische Geistlichkeit gehörte, den innigsten Anteil, welchen sie

dem neuen Gotteshause widmete, schon da war es die freudigste Rührung,

die sich der Herzen Aller bemeisterte, als unser Rabbiner, dem zuvor von

mehreren Frauen ein kostbarer Ornat zum Geschenk war gemacht worden,

begeistert und begeisternd, gerührt und rührend das alten Gotteshaus mit

der alten, das neue mit der neuen zeit verglich und die der Lade

entnommene Tora als das köstlichste und alleinige Kleinod pries und

schilderte, das uns auf allen Zügen durchs Leben begleiten müsse. Nach

vorausgegangenen, abwechselnd von Vorbeter und Gemeinde vorgetragenen

Psalmgebeten setzte sich der Festzug unter Anleitung der hierzu Beorderten

und dem Voranschreiten der Ältesten mit den Gesetzrollen, still und

feierlich, die zahlreichen Beamten in ihrer Staatsuniform an der Spitze,

nach der neuen Synagoge in Bewegung. Die ganze Stadt war auf den Beinen,

die Straßen gedrängt voll Menschen, die Fenster der Häuser, vor denen

der Zug vorbeiging, mit Neugierigen besetzt und Alles verriet durch Miene

und Haltung die höchste Ehrerbietung. An der neuen Synagoge angekommen,

empfing der Gr. Kreisrat vom Gr. Baumeister unter Ansprache des Letztern

den auf einem Kissen im Zuge Vorangetragenen Schlüssel, überreichte ihn

mit feierlicher Anrede dem ersten Vorsteher, das Hauptportal wurde

erschlossen und die Teilnehmer traten in das Gebäude, das einen

herzerquickenden Anblick bot.

Der Stil des Gebäudes ist zum Verhältnis der Kosten kunstvoll zu nennen.

Schon das Äußere macht einen vorteilhaften Eindruck. Die Sitze sind

bequem, die Räume hell, in akustischer Hinsicht ganz vorzüglich, von den

Vorträgen des Rabbiners und des Kantors geht auch nicht eine Silbe

verloren. Die nach altjüdischer Sitte von dem Männerplatze abgesonderten

Frauensitze erheben sich oberhalb des Schiffes amphitheatralisch und gewähren

nach allen Seiten einen freien Überblick. Der Vorhang, die Kanzel, der

Tisch mit rotem Sammet und prachtvollen Goldstickereien verziert, das

Geschenk eines hiesigen Damen-Vereins, die Kronleuchter und Kandelaber,

ebenfalls Geschenk eines Männer-Vereins, sind von wahrhafter Pracht. An

den Wänden befinden sich mehrere Inschriften und, was zur Nachahmung zu

empfehlen, zwei schöne Tafeln, die eine mit der Zeitbestimmung zum

jedesmaligen Gottesdienste, die andere das Stück der Tora-Vorlesung nach

dem dreijährigen Zyklus und die Haftorot bezeichnend. Die festliche

Beleuchtung erhöhte noch den schönen und würdigen Eindruck in nicht

geringer Weise.

Die Einweihungsfeier selbst begann nach dem Präludium mit der Orgel durch

den Gesang des Ma towu von einem

aus der männlichen und weiblichen Jugend zusammengesetzten ziemlich

starken Chor. Alle, mitunter künstlerisch ausgearbeiteten Gesangpiecen

wurden exakt vom Chore exekutiert. Auch die Solostücke hatte unser Kantor

ganz befriedigend und erhebend ausgeführt. Der Glanzpunkt der Feier war

die bereits im Druck erschienene Predigt unseres Herrn Rabbiners, die

nicht bloß die Objekte, sondern auch die wirkenden Subjekt der Synagoge

seiner scharfsinnigen und taktvollen Betrachtung unterwarf und in

wohltuendster Wärme, Klarheit und überzeugender Kraft alle Punkte,

welche die Feier darbieten konnte, mit einem Scharfblick erkannte und

durchführte. Auch die am Sabbatmorgen gehaltene Predigt war mit derselben

Meisterschaft zur vollsten Befriedigung der Zuhörer vorgetragen. Die Rede

dauerte über eine Stunde und doch zum das ‚Amen’ einem Juden zu früh.

In heiliger und fröhlicher Stimmung wurde der ganze festliche Tag

verlebt.

So besitzt denn nun unsere Gemeinde eine herrliche Synagoge, die, wenn

auch nicht an Größe, doch an Zweckdienlichkeit und verhältnismäßiger

Schönheit allen andern derartigen bauten zur Seite sich stellen kann; sie

besitzt eine der Bildungsstufe der Gemeinde vollkommen entsprechende und

ansprechende Liturgie, einen abgekürzten Perikopen-Zyklus, von deutschen

Übersetzungen und Erklärungen des Rabbinen begleitet, deutsche Haftorot,

einige deutsche Gebete in Verbindung mit den hebräischen und dann, was

wesentlich zur Belebung des Gottesdienstes beiträgt, häufige Abwechslung

der Gemeinde mit dem Kantor durch Responsorien. Das Gute, aus der

Wirksamkeit eines dem Gemeindeinteresse mit ernster Sorgfalt obliegenden

und mit dem Rabbiner Hand in Hand gehenden, sowie auf eine tüchtige

Anzahl wohlgesinnter Gemeindeglieder sich stützenden Vorstandes,

entstammend, hat auf den in Kultussachen sonst nur der Gewohnheit lebenden

Teil der Gemeinde so mächtig gewirkt, dass nirgends ein Widerspruch

dagegen sich erhebt, vielmehr Alles seine herzliche Freude mit den

Errungenschaften der Gemeinde ausdrückt. Namentlich verdient das uneigennützige,

eifrige Bemühen des ersten Vorstehers, des Herrn Simon Mayer, die rühmlichste

Anerkennung und ist ihm auch diese vor einem Jahre bei Gelegenheit der

Feier seiner silbernen Hochzeit durch einen von mehreren Gemeindegliedern

angeschafften und überreichten, mit Inschriften versehenen Pokal nebst

Widmungsschreiben äußerlich zuteil geworden, eine Tatsache, die unter

Juden leider! nicht sehr häufig vorkommen dürfte." |

Einführung der Gasbeleuchtung und Verkauf der

alten Leuchter (1878)

|

|

|

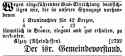

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Oktober 1878 und in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Oktober 1878: "Wegen einzuführender

Gas-Einrichtung beabsichtigen wir die in unserer Synagoge vorhandenen: 1

Kronleuchter für 42 Kerzen, 4 Kronleuchter für 12 Kerzen, sämtlich in

Bronze, elegant und gut erhalten, zu verkaufen.

Alzey (Rheinhessen). Der

israelitische Gemeindevorstand".

|

Anzeige der Firma Zulauf & Co., die für die

Synagogenbeleuchtung in Alzey sorgte (1886)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1886: "Zulauf & Co.

Inhaber: Wilh. Und Jos. Reinach. Mainz

& Höchst am Main. Fabrik in allen Gas- und Wasserartikeln, Luster,

Lampen, Ampeln, Suspensions, Hähnen, Klosets, Badewannen etc. etc.

Spezialität:

Synagogenbeleuchtung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1886: "Zulauf & Co.

Inhaber: Wilh. Und Jos. Reinach. Mainz

& Höchst am Main. Fabrik in allen Gas- und Wasserartikeln, Luster,

Lampen, Ampeln, Suspensions, Hähnen, Klosets, Badewannen etc. etc.

Spezialität:

Synagogenbeleuchtung.

Eingerichtet wurden von uns in allerletzter Zeit die Synagogen Zweibrücken,

Saargemünd, Alzey, Oberstein,

Tübingen, Meiningen etc. etc." |

50-jähriges

Synagogenjubiläum (1904)

Am

3. Oktober 1904 feierte die jüdische Gemeinde nach vollendeter

gründlicher Renovierung den 50. Jahrestag der Einweihung der Synagoge.

Darüber liegen mehrere Berichte vor.

|

|

|

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. August 1904 (links) und

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1904 (rechts): "Alzey,

6. August (1904). In diesem Jahre kann die hiesige israelitische

Religionsgemeinde das 50-jährige Fest ihres Synagogenbaues begehen. Schon

seit Wochen wird im Inneren fleißig gearbeitet, um das Gotteshaus fast

vollständig neu und in schönster Weise herzurichten. Nach beendigter

Fertigstellung soll, wie man hört, eine entsprechende Einweihungsfeier

stattfinden. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums fand am 10. und 11.

Oktober im Jahre 1879 eine kirchliche und weltliche Feier statt, die

damals in schöner und würdiger Weise unter allgemeiner Beteiligung aller

Konfessionen verlief." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1904: "Alzey, 10. Oktober. Die hiesige israelitische Gemeinde beging am 3. dieses

Monats das 50-jährige Jubelfest ihres Synagogenbaues unter sehr starker

Beteiligung. Am Vormittag fand in der schön renovierten Synagoge ein

Festgottesdienst statt. Rabbiner Dr. Levy weiht hierauf nach einer sehr

erbauenden und eindrucksvollen Ansprache das neu hergerichtete Gotteshaus wieder

ein. Am Abend fand in dem festlich dekorierten Saalbau die weltliche Feier,

verbunden mit Abschiedsfest zu Ehren des von hier scheidenden Rabbiners Dr. Levy

statt. Rabbiner Dr. Levy hielt die Festrede, in welcher er in meisterhafter

Weise die jüdische Geschichte Alzeys beleuchtet. Hierauf richtete der weltliche

Gemeindevorstand warme Abschiedsworte an den Scheidenden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1904: "Alzey, 10. Oktober. Die hiesige israelitische Gemeinde beging am 3. dieses

Monats das 50-jährige Jubelfest ihres Synagogenbaues unter sehr starker

Beteiligung. Am Vormittag fand in der schön renovierten Synagoge ein

Festgottesdienst statt. Rabbiner Dr. Levy weiht hierauf nach einer sehr

erbauenden und eindrucksvollen Ansprache das neu hergerichtete Gotteshaus wieder

ein. Am Abend fand in dem festlich dekorierten Saalbau die weltliche Feier,

verbunden mit Abschiedsfest zu Ehren des von hier scheidenden Rabbiners Dr. Levy

statt. Rabbiner Dr. Levy hielt die Festrede, in welcher er in meisterhafter

Weise die jüdische Geschichte Alzeys beleuchtet. Hierauf richtete der weltliche

Gemeindevorstand warme Abschiedsworte an den Scheidenden." |

Einweihung von zwei Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

in der Synagoge (1921)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 5. August 1921:

"In der Synagoge zu Alzey wurden zwei Gedenktafeln für die im

Weltkriege gefallenen Söhne der dortigen Gemeinde - Alfred Koch, Erwin

Strauß, Paul Küchler, Max und Ludwig Schwarz, Jakob J. Schaffner, Paul

und Hugo Weimann - eingeweiht. Sanitätsrat Dr. Mainzer hielt die

Begrüßungsansprache und Rabbiner Dr. Lewit die Weiherede." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 5. August 1921:

"In der Synagoge zu Alzey wurden zwei Gedenktafeln für die im

Weltkriege gefallenen Söhne der dortigen Gemeinde - Alfred Koch, Erwin

Strauß, Paul Küchler, Max und Ludwig Schwarz, Jakob J. Schaffner, Paul

und Hugo Weimann - eingeweiht. Sanitätsrat Dr. Mainzer hielt die

Begrüßungsansprache und Rabbiner Dr. Lewit die Weiherede." |

| |

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 26. Juli 1921: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 26. Juli 1921:

Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" |

75-jähriges Synagogenjubiläum

(1929)

Artikel

in den "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen

Religionsgemeinden Hessens" vom November 1929 S. 6: "Alzey. Die

hiesige israelitische Religionsgemeinde feierte am 20. Oktober, dem zweiten

Tage des Laubhüttenfestes, gleichzeitig das 75-jährige Synagogenjubiläum.

Die Synagoge war aus diesem Anlass sehr schön durch Palmen, Girlanden und

Blumenarrangements geschmückt, so dass sie tatsächlich einen Blumengarten

glich. Auch der Gottesdienst hatte durch Solo- und Chorgesänge ein besonders

festliches Gepräge. In seiner Festpredigt ging Herr Rabbiner Dr. Lewit von

der Haftoroh, welche von der Einweihung des salomonische Tempels berichtet,

aus, gedachte der Vorsteher, die das heutige Gotteshaus erbauen ließen, der

Herrn Maier, Lessing, Levy und Neuberger, erinnerte daran, dass der damalige

Rabbiner Dr. Adler seligen Andenkens seiner Einweihungsrede den Text: 'w'osu

li mikdosch w'schochanti b'sochom' 'sie sollen mir ein Heiligtum machen,

damit ich in ihrer Mitte wohne', zugrunde gelegt habe. Dies gelte auch für

den heutigen Tag. Er verbreitete sich dann über die dreifache Bedeutung des

Gotteshauses als Bes tefilloh Gebetshaus, Bes Hamidrosch

Lehrhaus und Bes hachneseth Versammlungshaus. Im Weiteren erwähnte

der Rabbiner auch, dass durch Gottes Gnade vier Männer der Gemeinde, die

schon zur Zeit der Einweihung lebten, das heutige 75-jährige Jubiläum

mitfeiern könnten. Es sind dies der Nestor der Gemeinde, Herr Abraham Levy,

welcher im vergangenen Sommer seinen 90. Geburtstag feiern konnte, der

Ortsrichter, Herr Albert Levy, Ehrenvorsitzender des Vorstandes und

langjähriger erster Vorsteher der Gemeinde, Herr Karl Neuberger, der auch

zwölf Jahre lang das Amt des Schriftführers im Vorstande verwaltet und Herr

Bäckermeister Simon Süßkind, der wohl vielen rheinhessischen Israeliten als

früherer Matzenlieferant bekannt sein dürfte. Die sämtlichen Herren erfreuen

sich alle, trotzdem sie das höchste biblische Alter, 80 Jahre, überschritten

haben, noch großer Rüstigkeit und besuchen noch fleißig die Synagoge. Mit

dem Wunsch, dass das hiesige Gotteshaus stets seinem Zwecke gerecht werde,

verband der Geistliche noch den Wunsch, dass auch die Gemeinde ihre

religiösen Aufgaben stets erfüllen möge zur Ehre Gottes und zum Segen des

Judentums." Artikel

in den "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen

Religionsgemeinden Hessens" vom November 1929 S. 6: "Alzey. Die

hiesige israelitische Religionsgemeinde feierte am 20. Oktober, dem zweiten

Tage des Laubhüttenfestes, gleichzeitig das 75-jährige Synagogenjubiläum.

Die Synagoge war aus diesem Anlass sehr schön durch Palmen, Girlanden und

Blumenarrangements geschmückt, so dass sie tatsächlich einen Blumengarten

glich. Auch der Gottesdienst hatte durch Solo- und Chorgesänge ein besonders

festliches Gepräge. In seiner Festpredigt ging Herr Rabbiner Dr. Lewit von

der Haftoroh, welche von der Einweihung des salomonische Tempels berichtet,

aus, gedachte der Vorsteher, die das heutige Gotteshaus erbauen ließen, der

Herrn Maier, Lessing, Levy und Neuberger, erinnerte daran, dass der damalige

Rabbiner Dr. Adler seligen Andenkens seiner Einweihungsrede den Text: 'w'osu

li mikdosch w'schochanti b'sochom' 'sie sollen mir ein Heiligtum machen,

damit ich in ihrer Mitte wohne', zugrunde gelegt habe. Dies gelte auch für

den heutigen Tag. Er verbreitete sich dann über die dreifache Bedeutung des

Gotteshauses als Bes tefilloh Gebetshaus, Bes Hamidrosch

Lehrhaus und Bes hachneseth Versammlungshaus. Im Weiteren erwähnte

der Rabbiner auch, dass durch Gottes Gnade vier Männer der Gemeinde, die

schon zur Zeit der Einweihung lebten, das heutige 75-jährige Jubiläum

mitfeiern könnten. Es sind dies der Nestor der Gemeinde, Herr Abraham Levy,

welcher im vergangenen Sommer seinen 90. Geburtstag feiern konnte, der

Ortsrichter, Herr Albert Levy, Ehrenvorsitzender des Vorstandes und

langjähriger erster Vorsteher der Gemeinde, Herr Karl Neuberger, der auch

zwölf Jahre lang das Amt des Schriftführers im Vorstande verwaltet und Herr

Bäckermeister Simon Süßkind, der wohl vielen rheinhessischen Israeliten als

früherer Matzenlieferant bekannt sein dürfte. Die sämtlichen Herren erfreuen

sich alle, trotzdem sie das höchste biblische Alter, 80 Jahre, überschritten

haben, noch großer Rüstigkeit und besuchen noch fleißig die Synagoge. Mit

dem Wunsch, dass das hiesige Gotteshaus stets seinem Zwecke gerecht werde,

verband der Geistliche noch den Wunsch, dass auch die Gemeinde ihre

religiösen Aufgaben stets erfüllen möge zur Ehre Gottes und zum Segen des

Judentums." |

Bis Mitte der 1930er-Jahre wurde die Synagoge genutzt, danach versammelte sich

die kleiner gewordene Gemeinde in einem Raum eines Privathauses (Haus von Willy

Straß), den man als

Betsaal eingerichtet hatte.

In der Pogromnacht im November 1938 wurde

sowohl dieser Betsaal wie auch die Synagoge zerstört (ausführlich dazu s. D.

Hoffmann Lit. S. 248-273). Die Ritualien wurden mit

Ausnahme einer Torarolle und Torarollenfragmenten verbrannt. Am 8. Mai 1939

kaufte die Stadt die zerstörte Synagoge für 600 Reichsmark. Im Laufe des

Krieges verfiel das Gebäude. Nach 1945 standen nur noch die Außenmauern, die

1955 abgebrochen wurden.

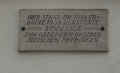

Am Standort der Synagoge wurde 1966 eine Gedenktafel

aus weißem Marmor angebracht. Vor einigen Jahren wurde die Gedenktafel mit

weiteren Tafeln, unter anderem mit den Namen der aus Alzey deportierten und

ermordeten Juden ergänzt. Zu dem weiteren, im Oktober 2009 eingeweihten

Gedenkstein siehe die Pressebericht unten.

Adresse/Standort der Synagoge: Die neue Synagoge stand in

Augustinerstraße (heute Gedenkstätte).

Fotos zur Synagogengeschichte

(Fotos Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2005, die historischen

Aufnahmen aus dem Buch: "...und dies ist die Pforte des Himmels" s.Lit.;

Aufnahmen von Michael Ohmsen: Aufnahmedatum Mai 2011, Fotos in höherer

Auflösung auf der Website von M. Ohmsen mit Fotoseiten

zu Alzey)

| Die alten Synagogen |

|

|

|

| |

Bis 1791 befand sich die

Synagoge im Haus

der Löwenapotheke (Ecke Judengasse/

Spießgasse; Foto rechts von Helmut Schmahl) |

Die 1791 erbaute und 1976

abgebrochene Synagoge

in der Spießgasse |

| |

|

|

|

|

|

|

|

Seit

2009: Denkmal für die 1791 erbaute und 1976 abgebrochene Synagoge in der

Spießgasse mit einer Gedenkinschrift

für den Reform-Rabbiner Dr. Samuel Adler (Fotos von Helmut Schmahl) |

| |

|

|

| Die 1853

eubgeweihte Synagoge |

|

|

|

|

|

Die 1853 eingeweihte Synagoge

in der

Augustinerstraße (Aufnahme von 1925) |

Die 1938

zerstörte Synagoge - als Ruine

vor dem Abbruch 1955 |

| |

|

|

|

|

Gipsmodell der Fassade der

Synagoge

im Museum der Stadt Alzey |

Bauinschrift der Synagoge:

"Es soll aufgeschrieben sein für die zukünftigen Generationen, dass

dies

das erste Gotteshaus ist, das gebaut

hat die Gemeinde mit Hilfe des

Allerhöchsten. Angefangen wurde das

Werk im Januar 1852. Es geschah

die

Vollendung im Oktober 1854" |

Die rechte der Gebotstafeln

vom Giebel

der Synagoge (Museum der Stadt) |

| |

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Die aus der Alzeyer Synagoge

gerettete Torarolle |

Schabbatleuchter |

Erinnerung an die Zerstörung

der Synagoge

auf der Geschichtstafel am Rathaus |

| |

| |

|

|

|

|

|

Die heutige

Gedenkstätte am Synagogenplatz "zur Erinnerung an unsere

ehemaligen

jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Leben und Heimat

unter dem Regime der

Barbarei, des Rassenwahns und der Unmenschlichkeit verloren.' (Fotos: Michael Ohmsen) |

Die Gedenktafel

von 1966 |

| |

| |

|

|

|

|

|

Die

Namenstafeln. Hinweis: es sind nicht nur Personen genannt, die umgekommen

sind beziehungsweise ermordet wurden,

sondern auch Personen, die ihre Heimat verloren haben, das heißt zur

Emigration gezwungen waren. |

| |

|

|

|

|

|

| Grafiti-Wand

zur Erinnerung an die Deportation nach Gurs hinter Antoniterstraße 16 |

| |

|

|

Historischer

Torbogen

am Turm in der Schlossgasse |

|

| |

"Hinweistafel:

"Dieser historische Torbogen wurde 1953 der Stadt Alzey geschenkt von

Frau

Liesel Rosenthal geborene Baum zum Andenken an ihren 1943

verstorbenen Vater Karl Baum". |

| |

|

|

Haus der

Familie Belmont

(Foto: Helmut Schmahl,

Informationen rechts nach Angaben

von Renate Rosenau) |

|

| |

Es

handelt sich um eines der Häuser der Familie Belmont in Alzey. Das Foto oben

zeigt einen Teil des Anwesens in der St. Georgenstraße 19, das Wohnhaus,

Scheunen und Ställe umfasste. Aron (ziviler Name: August) Belmont

(geb. 8. Dezember 1813 in diesem

Haus) wurde

in New York Bankier und Politiker |

| |

|

|

Hinweis: Das Museum der Stadt Alzey befindet sich in Alzey in der Antoniterstraße 41 (Telefon 06731/498896, E-Mail)

Internetseite

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Juli / September 2008:

Das Denkmal für Marianne Strauss in der Selzgasse wird neu

gestaltet |

Artikel

im "Nachrichten-Blatt" Alzey-Land vom 3. Juli 2008 S. 1 (auszugsweise

zitiert): "Römerkastell und Marianne Strauss. Der

Altertumsverein für Alzey und Umgebung (ATV) wird im September an zwei Stellen

im Alzeyer Stadtbild in Erscheinung treten... Artikel

im "Nachrichten-Blatt" Alzey-Land vom 3. Juli 2008 S. 1 (auszugsweise

zitiert): "Römerkastell und Marianne Strauss. Der

Altertumsverein für Alzey und Umgebung (ATV) wird im September an zwei Stellen

im Alzeyer Stadtbild in Erscheinung treten...

...am 7. September - am Europäischen Tag der jüdischen Kultur - wird das

neu gestaltete Denkmal für Marianne Strauss der Öffentlichkeit

übergeben. Dieses Denkmal für ein jüdisches Mädchen, das 1942 als

15-Jährige zusammen mit ihrer Mutter deportiert und ermordet wurde, steht

vor ihrem Elternhaus in der Selzgasse in Alzey. Es entstand 1993 im Rahmen

eines Projektes an der Volkerschule. Es entstanden Tonkacheln, die sich

auf ihr Leben und ihre Familie bezogen. Dieses Denkmal führte bisher ein

Schattendasein und war auch häufig von Mülltonnen zugestellt. Der ATV

wird nun einen würdigen Rahmen geben und eine Erläuterungstafel

aufstellen. Für die Übergabefeier ist ein Programm mit jüdischer Musik

geplant..." |

| |

| Januar

2009:

Erinnerung an das Schicksal der Alzeyer

Familien Levi und Oppenheim |

Artikel

von Kathrin Damwitz in der "Allgemeinen Zeitung" vom 6. Januar

2009 (Artikel)

: Auch das Eiserne Kreuz nützte nichts

- Alzeyer Familien Levi und Oppenheimer wurden im NS-Reich boykottiert und verschleppt.

ALZEY. Die jüdische Gemeinde in Alzey hat eine lange Geschichte. Schon Anfang des 14.Jahrhunderts hat es eine jüdische Gemeinde gegeben. Bis in die heutige Zeit reichen die Spuren, die von Deutschen jüdischen Glaubens gelegt wurden. Wir stellen das "Jüdische Alzey" in einer Serie

vor...".

Die Serie ist auch im Internet zu finden unter: http://www.az-alzey.de/region/serie/juedischesalzey |

| |

| Januar

2009:

Erinnerung an die

Ereignisse beim Novemberpogrom 1938 |

Beitrag von Anja Reumschüssel in der "Allgemeinen Zeitung" vom

27. Januar 2009 (Main-Rheiner,

Artikel):

Zerstörungswut griff um sich - Reichspogromnacht hinterließ in Alzey und Umgebung tiefe Spuren

ALZEY. Die jüdische Gemeinde in Alzey hat eine lange Geschichte. Schon Anfang des 14. Jahrhunderts hat es sie gegeben. Bis in die heutige Zeit reichen die Spuren, die von Deutschen jüdischen Glaubens gelegt wurden. Wir stellen das "Jüdische Alzey" in einer Serie vor. Heute geht es um die Reichspogromnacht 1938..." |

| |

| Juni 2009:

Neuer Gedenkstein zur Erinnerung an die Synagoge

ist geplant |

Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" vom 29. Juni 2009 (Artikel):

Verein bittet um Spenden.

ALZEY. (red). Der Altstadtverein möchte als Erinnerung an die alte Alzeyer Synagoge von 1791 einen Gedenkstein errichten und sucht Sponsoren und Spender für das Projekt..." |

| |

| Oktober 2009:

Die Einweihung des neuen Gedenksteines findet am 26. Oktober

2009 statt |

Artikel von Katja Schäfer in der "Allgemeinen Zeitung" vom 19.

Oktober 2009 (Artikel):

"Gedenkstein erinnert an ehemalige Synagoge in Alzey

ALZEY. Wo bis vor kurzem noch Sträucher und Bäume das städtische Gelände besiedelten wird in wenigen Tagen der Gedenkstein zur Erinnerung an die einstige Synagoge enthüllt. Mit dem Gebilde will der Altstadtverein an die im Jahr 1976 abgerissene Synagoge erinnern..." |

| |

| Oktober 2009:

Die Einweihung des neuen Denkmals am Synagogenstandort |

Artikel von Armin Burkart in der "Allgemeinen Zeitung" vom 26.

Oktober 2009 (Artikel):

"Erinnerungen an Synagoge. ALZEY. DENKMAL Stein trägt die künstlerische Handschrift von Florian Geyer.

An der Einmündung der Löwengasse auf die Hospitalstraße erinnert seit Sonntag ein Gedenkstein an die ehemalige Synagoge von 1791 und an den dort tätigen Rabbiner Dr. Samuel

Adler..." |

| |

| Oktober 2010:

Neue Broschüre über "Erinnerungsorte"

zur jüdischen Geschichte in Alzey und Umgebung |

Artikel von Sarah Faber in der

"Allgemeinen Zeitung" vom 7. Oktober 2010 (Artikel): "Dem jüdischen Alzey auf der Spur

ALZEY - STADTRUNDGANG Museumsleiter Dr. Rainer Karneth veröffentlicht Broschüre zu

'Erinnerungsorten'..." |

| |

| März 2011:

Verlegung von 18 "Stolpersteinen" in

Alzey |

Artikel von Kathrin Damwitz in der "Allgemeinen Zeitung" (Alzey)

vom 2. April 2011 (Artikel):

"Steine der Erinnerung

ALZEY. NS-ZEIT Altstadtverein und Kölner Künstler gedenken ermordeter jüdischer Mitbürger

Seit Freitag erinnern 18 'Stolpersteine' des Kölner Künstlers Gunter Demnig an jüdische Mitbürger, die jahrzehntelang in der Stadt lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden..." |

| |

| April 2011:

Neue Dokumentation zu Marianne Strauß aus Alzey

(1927-1942) |

Links:

Einladung des Schulleiters des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums zur

Vorstellung einer Dokumentation über "Marianne Strauß - ein

Mädchen aus Alzey". Dokumentation mit Spielszenen - Video-AG am

Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Premiere am 6. April 2011, 19:00 Uhr im

Museum der Stadt Alzey". Links:

Einladung des Schulleiters des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums zur

Vorstellung einer Dokumentation über "Marianne Strauß - ein

Mädchen aus Alzey". Dokumentation mit Spielszenen - Video-AG am

Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Premiere am 6. April 2011, 19:00 Uhr im

Museum der Stadt Alzey".

Die Einladung als

pdf-Datei; Link zum Elisabeth-Langgässer-Gymnasium

in Alzey

Video-Sequenz

der Video-AG zur Dokumentation über "Marianne Strauß - ein Mädchen

aus Alzey"

(Hinweis: ca. 10 MB; 3gp-Datei; kann u.a. mit VLC-Player angeschaut

werden; Download des VLC-Players kostenlos über http://www.videolan.org/

möglich) |

Gedenkstätte für

Marianne Strauß mit Hinweistafel

in der Selzgasse 16

(Fotos: Michael Ohmsen;

Fotoseiten zu

Alzey) |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Beide Fotos oben

von Helmut Schmahl |

|

| |

| April 2011:

Informationsveranstaltung zur Verlegung von

"Stolpersteinen" in Alzey |

Artikel von Steffen Nagel in der

"Allgemeinen Zeitung" vom 4. April 2011 (Artikel):

"Alzey. Schicksal der Opfer nie vergessen

ALZEY. STOLPERSTEINE Schüler gestalten Infoveranstaltung am Vorabend der Verlegung..." |

| |

| Juni

2012: Ein Orgelstuhl

erinnert noch an die Orgel der Synagoge in Alzey |

Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" (Lokalausgabe Alzey) vom 14. Juni 2012: "Historische

Details zu Orgelstuhl aus Alzeyer Synagoge bei Museumsnachtisch...."

Link: Historische Details zu Orgelstuhl aus Alzeyer Synagoge bei Museumsnachtisch (Allgemeine Zeitung, 14.06.2012) .

Anmerkung: im Alzeyer Museum befindet sich seit Anfang der 1990er-Jahre

der Orgelstuhl aus der Synagoge. |

| |

| September 2012:

Weitere

"Stolpersteine" werden verlegt |

Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" (Lokalausgabe Alzey) vom 5. September 2012: "Stolpersteine für NS-Opfer

ALZEY (red). In diesem Jahr werden vor sieben Häusern Stolpersteine für 16 Alzeyer Opfer des NS-Rassenwahns gelegt: für einen jungen Mann, der im Rahmen der NS-Euthanasie in Hadamar ermordet wurde, und für 15 Menschen jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens. Am Freitag, 7. September, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula der Außenstelle des Gymnasiums am Römerkastell, Bleichstraße, statt. Die eigentliche Verlegung der Stolpersteine durch den Kölner Künstler Gunter Demnig, beginnt am Montag, 10. September, um 9 Uhr am Kirchenplatz 5. Schülerinnen und Schüler stellen die Biografien der Opfer vor deren ehemaligen Wohnhäusern vor..."

Link zum Artikel: Stolpersteine für NS-Opfer (Allgemeine Zeitung, 05.09.2012) |

| |

| Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" vom 10. September 2012: Gegen das Vergessen (Allgemeine Zeitung, 10.09.2012) |

| Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" vom 11. September 2012: 16 Stolpersteine für Alzeyer Juden (Allgemeine Zeitung, 11.09.2012) |

| Artikel im "Alzeyer

Wochenblatt" vom 13. September 2012: "Eine

Verbeugung vor dem Opfer - Künstler Gunter Demnig verlegt zum zweiten Mal

Stolpersteine in Alzey..." (eingestellt als

pdf-Datei) |

| Anmerkung: Stolpersteine

wurden verlegt für Ludwig Klingenschmitt (Kirchplatz 5), Geschwister Gustav

und Johanna Levi (Spießgasse 18), Johanetta Keller geb. Baum, Pauline

Strauß und Helene Vogel geb. Strauß (Spießgasse 71), Heinrich Schwarz

(Weinrufstraße 29) sowie Ida Strauß geb. Rosenthal und Marianne Strauß

(Selzgasse 16). |

| |

| Februar

2015: Alzeyer Schüler

erarbeiten Biografien von NS-Opfern |

| Artikel in der "Allgemeinen

Zeitung" vom 21. Februar 2015: Alzeyer Schüler erarbeiten Biografien von NS-Opfern (Allgemeine Zeitung, 21.02.2015) |

| |

|

September 2017:

Alzeyer Schüler führen zu den

Stolpersteinen |

Artikel von David Schöne vom 28.

September 2017: "Alzeyer Röka-Schüler erinnern bei Rundgang an

deportierte Juden.

ALZEY - Mit zitternden Händen hält Karl Baum den Brief in den Händen.

Hiermit dürfen er und seine Frau und Kinder die Stadt nicht mehr verlassen.

Am nächsten Morgen geht dann alles ganz schnell. Es klingelt an der Tür.

Beamte fordern ihn auf, rasch das Wichtigste zusammenzupacken und sein Hab

und Gut aufzulisten. Er hat dafür genau drei Stunden Zeit. Schnell packt die

Familie ihre sieben Sachen. Die Wertsachen muss sie an die Beamten abgeben.

Und dann beginnt sie: die Reise in den Tod. Als Renate Rosenau der zehnten

Klasse des Gymnasiums Römerkastell die Geschichte des Juden erzählt, folgen

alle gespannt ihren Lippen. Am Sonntag jährte sich die Deportation der

Alzeyer Juden zum 75. Mal. 139 Menschen wurden am 24. September 1942 aus

ihren Häusern geholt und fanden über mehrere Stationen und Aufenthalte

schließlich in der Gaskammer den Tod. Die Anzahl der Überlebenden aus der

Volkerstadt lässt sich fast an einer Hand abzählen. Vieles erinnert nicht

mehr an die Opfer der Nationalsozialisten, sie haben nicht einmal ein

eigenes Grab. Nur wer ab und zu seinen Blick auf den Boden richtet, kann die

Erinnerungsstücke sehen: die Stolpersteine. Renate Rosenau führt Gruppen

durch die Stadt zu den insgesamt 65 Stolpersteinen und berichtet über die

Schicksale der Juden. Gunter Demnig heißt der Künstler, der das Projekt

'Stolpersteine' 2011 ins Leben rief. Seitdem gibt es in Deutschland rund 55

000 kleine Messingplatten, die in den Bürgersteigen verankert sind. Sie

erinnern an Juden, die die Deportation nicht überlebt haben und informieren

über Name, Geburtsdatum und Zeitpunkt der Deportation. Auch der Platz der

Steine ist nicht zufällig gewählt, sondern sie sind dort verankert, wo die

Deportierten zuletzt wohnten. Das Alzeyer Schloss. Hier lebte Karl Baum.

Dort, wo nun tagtäglich Gäste ein und aus gehen und übernachten, wohnte er

mit seiner Frau Johanna und seinen Kindern. Lediglich die Stolpersteine im

Bürgersteig erinnern daran. Die Schulklasse und Renate Rosenau stehen um die

Steine herum. Die Schüler haben die Biografien jedes Alzeyer Deportierten

recherchiert und tragen nun die Lebensgeschichte von Karl Baum vor: Nachdem

er aus dem Haus geworfen wird, kommt er nach Mainz in eine enge Turnhalle,

in der sich tausend weitere Juden aufhalten. Von dort aus geht es einen Tag

später nach Darmstadt. Auch dort ist die Turnhalle einer Schule nicht groß,

doch die zigtausend Juden aus der Umgebung werden dort hineingepfercht. Dort

verliert sich erst einmal seine Spur. Wochen später kommt er im polnischen

Treblinka an. Im Anschluss putzen die Schüler die Stolpersteine, um ihnen

neuen Glanz zu verschaffen. Isabelle Nonnenmacher (15) nimmt Eimer,

Spülmittel und Schwamm und putzt die Steine, während ihre Mitschüler um sie

herum stehen. Es ist still. 'Es war ein trauriger Moment für uns, doch es

ist wichtig, dass so an die Toten gedacht wird', sagt die Schülerin. Renate

Rosenau sieht das ähnlich: 'Das sind alles Mordopfer, die grausam starben.

Man soll bei den Steinen stehen bleiben und sich fragen: Wie konnte es dazu

kommen?' Man solle sich gerade in der heutigen Zeit bewusst machen, was die

Anfänge waren, ergänzt die 76-Jährige. In den fünf Rundgängen werden zum

Gedenken aller Alzeyer Deportierten alle Stolpersteine wieder aufpoliert und

alle Biografien vorgetragen. Renate Rosenau wünscht sich mehr Aufmerksamkeit

für die Erinnerungsstücke: 'Am besten wäre eine App oder ein Buch mit allen

Biografien. Es ist alles recherchiert, jetzt müsste es nur noch gemacht

werden.'"

Link zum Artikel |

| |

Hinweis: Seit der

letzten Verlegung am 9. Mai

2022 liegen in Alzey 86 Stolpersteine, dazu fünf im benachbarten

Siefersheim/Rheinhessen.

Ausführliche Informationen zur Verlegung am 9. Mai 2022 sowie Fotos und

Video siehe:

https://dienamenlose.blog/2022/05/12/stolperstein-verlegung-in-alzey/

|

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II/I S.12; III/I S.12-13. |

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen.

1971 Bd. I,39-42. |

|  Dieter

Hoffmann: "...wir sind doch Deutsche." Zu Geschichte und

Schicksal der Landjuden in Rheinhessen. Hg. Stadt Alzey 1992. Dieter

Hoffmann: "...wir sind doch Deutsche." Zu Geschichte und

Schicksal der Landjuden in Rheinhessen. Hg. Stadt Alzey 1992.

Auf dem Umschlageinband links: Abraham (genannt

"Alfred") Stern, Lehrer und Kantor des Großherzoglichen Rabbinats

Alzey vor der Rückseite der Synagoge zu Alzey, 1917.

Hinweis: das genannte Buch ist nur noch antiquarisch erhältlich; der Autor

verstarb 2021. |

| Dieter Hoffmann: Zur Emanzipation der

rheinhessischen Juden. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und

zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Heft Nr. 9 1/95. S.

23-27. Beitrag

ist online eingestellt. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 76-78 (mit weiteren Literaturangaben). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Alzey. The medieval community, established before

1260, was shattered by the Black Death persecutions of 1348-49 and expelled in

1391. Jews returned about 300 years later and their number grew to over 350 (7 %

of the total) in 1861. Mostly successfull businessmen, they played an active

role in the town's social and cultural life. The modern community, which

embraced religious Reform, built a Moorish-style temple (1854) and its rabbi,

Dr. Samuel Adler (1842-57), went on to serve Congregation Emanuel in New York.

His son, Felix Adler (born in Alzey; 1851-1931), founded the Society for Ethical

Culture. Owing to the growth of antisemitism, the Jewish population declined

from 320 (3,8 %) in 1910 to 197 (2 %) in January 1933. From 1924 a branch of the

German Zionist Organization gained support. After the Nazis came to power, a

boycott campaign forced many Jews to emigrate and less than 100 remained on Kristallnacht

(9-10 November 1938), when their synagogue was burned down. The last 41 Jews

were deported in 1942-43.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|