|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Groß-Gerau"

Worfelden mit

Klein-Gerau (Gemeinde

Büttelborn, Kreis Gross-Gerau)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Worfelden bestand eine kleine jüdische

Gemeinde bis 1937/38. Die Entstehung der Gemeinde geht in die Zeit

des 18. Jahrhunderts zurück. 1770 wird in Worfelden Salomon Kahn

geboren, der Stammvater der Worfelder Kahns. Zur jüdischen Gemeinde Worfelden gehörten

auch die in Klein-Gerau lebenden jüdischen Einwohner.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen

Einwohner der Orte wie folgt: Worfelden: 1854 10, 1878 21,

1895: 31, 1900 32, 1905 27 jüdische Einwohner (2,98 % der Einwohnerschaft von

906 Personen); Klein-Gerau: 1830 27, 1905 12 jüdische Einwohner.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der jüdischen Einwohner an

den beiden Orten nicht mehr zu durch Abwanderung und Auswanderung. So sind in

den 1860er-Jahren aus Klein-Gerau Angehörige der Familien Gottschall und

Guckenheimer in die USA ausgewandert.

An

Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit Schulzimmer

und rituellem Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Groß-Gerau

beigesetzt.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Unteroffizier Albert Kahn

(geb. 27.9.1891 in Worfelden, gef. 16.8.1918). Sein Name steht auf dem Worfelder

Kriegerdenkmal.

Um 1924 wurden in Worfelden 17 jüdische Einwohner in vier Haushaltungen gezählt (1,7 % von

insgesamt etwa 980 Einwohnern). Die Vorsteher der Gemeinde waren Leopold Kahn,

Rudolph Kahn und Siegfried Kahn. Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen

Bezirksrabbinat Darmstadt II. Bis nach 1933 waren Mitglieder der Familien Rudolf Kahn, Max Mann, Leopold Kahn und Max

Kahn am Ort.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: 15 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. So verzog Familie

Rudolf Kahn 1934 nach Groß-Gerau und emigrierte 1937 in die USA.

Von den in Worfelden geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945". ergänzt durch Angaben bei Schleindl S. 100): Albert Kahn (1888),

Eva Kahn geb. Selig (1891), Johanna (Hanna) Kahn geb. Kahn (1895), Karl Kahn (1892), Salli Kahn

(1891), Leopold Kahn (1889), Ludwig Kahn (1892), Else Mann geb. Kahn (1897),

Inge(borg) Mann (1927), Max Mann (1894), Betty Marx geb. Kahn (1902), Frieda Westerfeld geb. Kahn (1898).

Aus Klein-Gerau sind umgekommen: Bertha Collin geb. Gottschall (1880),

Hermann Gottschall (1878), Rebekka Gottschall geb. Kahn (1886), Willy Kaufmann

(1880 in Rotenburg a.d. Fulda), Jenny Landmann geb. Hirsch (1895), Karoline Weil

geb. Guckenheimer (1855).

1988 wurde am alten Rathaus Worfelden eine Gedenktafel für die deportierten und

ermordeten Juden angebracht.

Das ehemalige Haus der Familie Gottschall gegenüber dem Kriegerdenkmal an der

Klein-Gerauer Hauptstraße (erbaut von der Metzgerfamilie Gottschall 1910) wurde

gegen die engagierten Bemühungen einer Bürgerinitiative auf Beschluss des

Gemeinderates ausgerechnet am nationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2000 abgebrochen.

Im Gebäude befand sich im 1. Stock eine

Laubhütte. Für die Familie Gottschall wurden am 22. Februar 2012 vier

Stolpersteine an der Hauptstraße neben der Ausfahrt des Gebäudes der

Klein-Gerauer Freiwilligen Feuerwehr verlegt. Eine Bruchsteinmauer, bestehend

aus Sockelsteinen des alten Hauses erinnert zugleich an die Familie Gottschall

sowie andere jüdische Einwohner (vgl. Fotos unten).

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Wurstfabrik Hermann Gottschall 1924)

Anmerkung: beim Inhaber handelt es sich um Hermann Gottschall, der 1942 mit

seiner Ehefrau Rebekka geb. Kahn in Auschwitz ermordet wurde. Hermann Gottschall hatte

eine Metzgerei / Wurstfabrik in Klein-Geraus in der Hauptstraße. Im Februar

2012 wurden "Stolpersteine" vor dem Haus für das Ehepaar und die

Söhne Herbert und Arthur verlegt, die beide durch die Flucht aus

Nazi-Deutschland überlebt haben: der ältere Sohn Herbert (geb. 1908) war

bereits 1933 nach Amsterdam ausgewandert und starb am 6. Februar 1938 an einer

Hirnblutung. Seine Frau bekam von ihm noch einen nach seinem Tod am 25. März

1938 geborenen Sohn Hans (in den USA Harold), der später in die USA

ausgewandert ist und in Palm Beach FL lebt. Der jüngere Sohn von Hermann und

Rebekka Gottschall war Arthur (geb. 8. Oktober 1911). Dieser ist 1936

nach Amsterdam ausgewandert, dann aus den Niederlanden geflohen und nach 1945

wieder nach Amsterdam zurückgekommen, wo er mit seiner Frau Josephine geb.

Delmonte lebte. Die beiden hatten zwei Tochter: Lizette Eijsbouts-Gottschall

und Betty Ria Berson-Gottschall. Arthur Gottschall starb am 29. Oktober 1982

(Informationen von Lizette Eijsbouts-Gottschall vom 11. Juni 2018).

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. März 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. März 1924:

"Wo bekommen Sie die echte Hausmacher-Landwurst - Koscher -

garantiert wasserrein und zusatzfrei, zum billigsten Tagespreis? In der

Wurstfabrik von

Hermann Gottschall, Klein-Gerau bei Darmstadt (Hessen). Telephon:

Amt Groß-Gerau Nr. 311". |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

für Therese Kahn

(geb. in Worfelden) |

|

|

| |

Kennkarte (Mainz) für

Therese Kahn geb. Kahn (geb. 2. August 1882 in Worfelden) |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge konnte am 6. September 1893 eingeweiht

werden. Die Pläne waren von Kreiszeichner (Kreistechniker) Johannes Lohr im Frühjahr 1893

gezeichnet worden. Er plante ein einfaches, aber für die kleine Gemeinde

repräsentatives Gebäude mit einem treppenförmigen Fries am Schaugiebel. Die

Baugenehmigung wurde der Israelitischen Religionsgemeinde Worfelden vom

Großherzoglichen Kreisbauamt Groß-Gerau am 6. April 1893 erteilt. Das

einstöckige Gebäude war 7,60 m breit und 9,00 m lang. Der Schaugiebel hatte

einen treppenförmigen Fries (siehe Pläne unten). Der größte Raum hatte 37 qm

(Betsaal), die beiden anderen Räume (jeweils 6 qm) sind im Plan als Badzimmer

(Raum der Mikwe) und als Schulzimmer bezeichnet.

Die Einweihung der Synagoge (1893)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. September 1893:

"Worfelden, 7. September (1893). Gestern wurde hier die neu erbaute

Synagoge feierlichst eingeweiht. Es ist anzuerkennen, dass die nur aus sieben

Familien bestehende hiesige israelitische Gemeinde durch großen Opfermut die

Errichtung eines würdigen Gotteshauses herbeiführte. Der Bau ist, den

Verhältnissen entsprechend, nicht groß, aber sehr schmuck und würdig

ausgestattet. Die Feier der Einweihung wurde durch Herrn Rabbiner Dr. Selver aus

Darmstadt vollzogen, welcher durch das Weihegebet, sowie darauf folgende Predigt

mit Gebet für Kaiser, Großherzog und Vaterland die versammelte Gemeinde in

feierlichste Stimmung versetzte. An der Feier beteiligte sich die christliche

Bevölkerung sehr stark, wobei insbesondere die Anwesenheit des Bürgermeisters

mit dem Ortsvorstand, des Baumeisters und der beiden evangelischen Lehrer

erwähnt werden soll. Der evangelische Pfarrer gab in einem Schreiben an den

Vorstand seinem Bedauern Ausdruck, durch die auf gestern anberaumt gewesene

Dekanats-Konferenz an der Teilnahme verhindert zu sein. Ein erfreuliches Bild

lieferte die Einweihung von der Eintracht, welche unter den Bekennern der

verschiedenen Konfessionen herrscht." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. September 1893:

"Worfelden, 7. September (1893). Gestern wurde hier die neu erbaute

Synagoge feierlichst eingeweiht. Es ist anzuerkennen, dass die nur aus sieben

Familien bestehende hiesige israelitische Gemeinde durch großen Opfermut die

Errichtung eines würdigen Gotteshauses herbeiführte. Der Bau ist, den

Verhältnissen entsprechend, nicht groß, aber sehr schmuck und würdig

ausgestattet. Die Feier der Einweihung wurde durch Herrn Rabbiner Dr. Selver aus

Darmstadt vollzogen, welcher durch das Weihegebet, sowie darauf folgende Predigt

mit Gebet für Kaiser, Großherzog und Vaterland die versammelte Gemeinde in

feierlichste Stimmung versetzte. An der Feier beteiligte sich die christliche

Bevölkerung sehr stark, wobei insbesondere die Anwesenheit des Bürgermeisters

mit dem Ortsvorstand, des Baumeisters und der beiden evangelischen Lehrer

erwähnt werden soll. Der evangelische Pfarrer gab in einem Schreiben an den

Vorstand seinem Bedauern Ausdruck, durch die auf gestern anberaumt gewesene

Dekanats-Konferenz an der Teilnahme verhindert zu sein. Ein erfreuliches Bild

lieferte die Einweihung von der Eintracht, welche unter den Bekennern der

verschiedenen Konfessionen herrscht." |

1937 wurde das Synagogengebäude für 300 RM an eine Privatperson

(Heinrich Engel) verkauft und entging damit einer Zerstörung beim Novemberpogrom 1938.

1940 stellte Engel den Antrag auf Umbau des Gebäudes. Beim Umbau zu dem bis heute erhaltenen Wohnhaus

wurden äußerlich die Erinnerungen an die frühere Synagoge beseitigt, vor

allem wurde ein

Stockwerk aufgesetzt, ein Kellergeschoss eingebaut und das Gebäude durch Anbauten

stark verändert.

Adresse/Standort der Synagoge: Sackgasse 4

Fotos

(Quelle: Pläne von 1893 bei A. Schleindl s. Lit. und Thea Altaras s. Lit.)

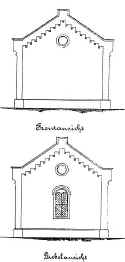

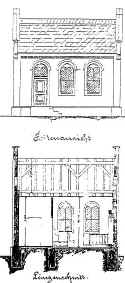

Die Pläne von 1893

des Kreiszeichners Johannes Lohr

(alle drei Abb. bei Schleindl S. 330) |

|

|

|

|

| |

Schnitt und Grundriss

(eingezeichnet auch

das Schulzimmer und

das rituelle Bad) |

Frontansicht und

Giebelansicht |

Seitenansicht und

Längenschnitt |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

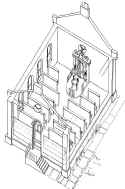

Rekonstruktionsskizzen

der ehemaligen Synagoge

(Abb. bei Altaras 2007 S. 308-309) |

|

|

|

Ansichten:

Perspektive links, Isometrie rechts; es handelt sich nach Thea Altaras

"um Rekonstruktionszeichnungen anhand von Studien schriftlicher

und zeichnerischer archivalischer Unterlagen und Aussage von Augenzeugen";

unklar ist jedoch, wieso hier seitlich vier Fenster und nicht wie

auf den Plänen von Kreiszeichner Lohr auf den Traufseiten drei Fenster

bzw. zwei Fenster und Türe zu sehen sind.

|

| |

|

| |

|

Das ehemalige

Synagogengebäude

um 1990 |

|

|

| |

Das Gebäude der

ehemaligen Synagoge um 1990; bei Gelegenheit werden neue Fotos

eingestellt;

über Zusendungen freut sich der Webmaster: Adresse siehe Eingangsseite |

| |

|

|

| |

|

|

Gedenken in

Klein-Gerau am Standort des Hauses Gottschall

(Fotos von Lisette Eijsbouts, August 2017) |

|

|

|

|

| Am

Standort des Hauses der Familie Gottschall in Klein-Gerau, Hauptstraße

wurde aus Steinen des abgebrochenen Hauses eine Gedenkmauer errichtet

mit einer Gedenktafel und der Inschrift: "Am 9. November 1938 begann

mit der Reichspogromnacht die Verfolgung und Vernichtung der Menschen

jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammlung. Bis 1945 fielen der

staatlichen organisierten Verfolgung über sechs Millionen Menschen zum

Opfer. 1933 lebten in Klein-Gerau: Von der Familie Gottschall: Hermann und

Frau Rebekka, Herbert und Arthur. Von der Familie Feist Hirsch: Johanna

Hirsch, Willy Kugelmann und Frau Auguste geb. Hirsch, Freddy, Arthur und

Harold. Wir gedenken aller Opfer aus unserer Gemeinde. Hermann Gottschall,

deportiert nach Auschwitz, für tot erklärt, Rebekka Gottschall, verschollen.

9. November 1988". Rechts die 2002 verlegten "Stolpersteine" für

Hermann Gottschall (1878), Rebekka Gottschall geb. Kahn (1886), Herbert

Gottschall (1908), Arthur Gottschall (1911). |

| |

|

|

Rechts: Foto der

Baergo-Metzgerei, die Herbert Gottschall aus Klein-Gerau 1933 zusammen mit

seinem Freund Ernst Baer in der Van Baerlestraat 104 in Amsterdam eröffnete

(zwangsweise geschlossen nach der deutschen Besetzung der Niederlande)

(Foto erhalten von Lisette Eijsbouts) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

Januar 2012:

In Klein-Gerau werden

"Stolpersteine" verlegt

Anmerkung: Die vier Stolpersteine

für die Familie Gottschall wurden am 22. Februar 2012 bei der Feuerwehr an

der Hauptstraße verlegt. |

Artikel von Wulf-Ingo Gilbert in "Echo

online" vom 4. Januar 2012: "Eltern in Auschwitz ermordet.

Erinnerung - Für die jüdische Familie Gottschall werden in der

Klein-Gerauer Hauptstraße vier Stolpersteine verlegt..."

Link

zum Artikel |

Informationen zum Beitrag von Heinrich

Klingler bei der Verlegung der "Stolpersteine": "Heinrich Klingler vom

Verein Heimatpflege, der als Kind seine Nachbarn Hermann und Rebekka

Gottschall persönlich kannte, erinnerte daran, dass der Name Gottschall

erstmals 1752 im Gemeindearchiv zu lesen war. Damals seien die Gottschalls

Makler für Getreide und Vieh gewesen, für Juden fast die einzige

Möglichkeit, sich beruflich zu betätigen. Anfangs habe die Familie in der

Hauptstraße 11 gewohnt, ehe Hermann Gottschalls Vater Moses das Grundstück

Nummer 14 kaufte. Sein Sohn errichtete darauf ein Wohn- und Geschäftshaus.

Die Metzgerfamilie, die ihre koscheren Würste bis nach New York lieferte,

sei in Klein-Gerau völlig integriert gewesen. Hermann war in der Feuerwehr

aktiv, in allen Vereinen Mitglied. Zum Wohnhaus habe eine Laubhütte gehört.

Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft habe sich die

wirtschaftliche Lage der Metzgerei verschlechtert, bis 1938 kaum noch

geschlachtet werden konnte.

Herbert Gottschall sei bereits 1933 nach einer Auseinandersetzung mit

SA-Leuten nach Holland geflohen. Sein Bruder Arthur sei ebenfalls geflohen,

zunächst über Spanien in die Karibik, dann nach Kanada, von wo aus er als

Soldat an der Landung der Alliierten in Frankreich teilnahm. Später habe er

auch in Holland gelebt, sagte Klingler. Ihre Eltern, die sich 1938 in

Frankfurt Anonymität versprachen, misslang die Flucht. Aus dem belgischen

SS-Lager Mechelen wurden sie 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Als letzten Hinweis fand Heinrich Klingler eine Notiz an den Klein-Gerauer

Bürgermeister, in der Gottschall bat, entsprechend einer Anordnung des

Reichsinnenministers seinem Namen 'Israel' hinzuzufügen."

Quelle |

| |

| Februar 2014:

Zweite Verlegung von

"Stolpersteinen" in Klein-Gerau |

Am Mittwoch, den 19. Februar 2014 wurde in

Klein-Gerau auf der Hauptstraße 32 eine weitere Stolpersteinverlegung durch

Gunter Demnig für Familie Kugelmann durchgeführt. Die Stolpersteine erinnern

in der Hauptstraße 32 an Willi und Auguste Kugelmann, die mit ihren Kindern

Fred, Arthur und Harold 1937 in die USA fliehen konnten. Dabei wurde die

Familie von Augustes Schwester Johanna begleitet. Unter den rund 80

Bürgerinnen und Bürgern nahm auch Bürgermeister Andreas Rotzinger teil und

eröffnete die Stolpersteinverlegung mit einer Ansprache. Heimatforscher

Heinrich Klingler berichtete aus dem Leben der Familie Kugelmann und ihrer

Vertreiben durch die Nationalsozialsten. Die Grundschulkinder

der Schule in Klein-Gerau leisteten einen Beitrag zu der Verlegung und

wirkten aktiv mit. Bei dieser Stolpersteinverlegung gab es erstmals Musik

von dem jüdischen Liedermacher Dany Bober.

Quelle |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 90-92 (wenige Angaben innerhalb

des Artikels zu Mörfelden). |

| Thea Altaras: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 119-121. |

|  Angelika

Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen

im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau

Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 96-100.331. Angelika

Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen

im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau

Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 96-100.331. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 155-156. |

|  Heimat-

und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und

Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):

Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -

2011. Heimat-

und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und

Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):

Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -

2011.

Darin u.a. für die jüdische Geschichte von Interesse:

S. 46-57: Auswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert.

S. 59: Klein-Gerauer Emigranten in der Zeit des Nationalsozialismus.

S. 60-61: Israeliten in Worfelden. Die Worfelder

Kahn-Familie. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|