|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Bergstraße"

Viernheim

(Kreis Bergstraße)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Harry

Siegert, Viernheim)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Viernheim bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts

zurück. Erstmals wird 1609 ein jüdischer Einwohner genannt. Um die

Mitte des 17. Jahrhunderts ließen sich auch jüdische Flüchtlinge aus Wien in

Viernheim nieder (die beiden Familien mit dem späteren Familiennahmen

Sternheimer und Kaufmann). 1713 und 1721 werden gleichfalls Juden

genannt. 1795 lebten bereits zehn jüdische Familien in Viernheim.

Im 19.

Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder

wie folgt: 1806 29 jüdische Einwohner, 1828 60, 1861 114 (3,2 % von insgesamt

3.577 Einwohnern), 1880 115 (2,3 % von 4.912), 1900: 123 (1,7 % von 7.226), 1910

110 (1,2 % von 9.238). Die

jüdischen Familien lebten im 17./18. Jahrhundert fast ausschließlich vom

Viehhandel. Später kam der Tabakhandel dazu. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts

gehörten jüdischen Gewerbetreibenden mehrere für das wirtschaftliche Leben

des Ortes bedeutende Handlungen

und Geschäfte, aber auch Zigarrenfabriken (Heinrich Jakob & Comp., Isaak Weissmann).

An Einrichtungen hatte die Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Religionsschule

sowie ein rituelles Bad (1897 instandgesetzt, siehe Bericht unten). Die Toten

der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Hemsbach

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl.

Stellenausschreibungen unten). An Lehrern

werden genannt: um 1840 Feist Traub, nach 1864 bis 1875 Jacob Gottschall aus Griesheim bei

Darmstadt (danach in Michelstadt), 1890 Lazarus Tannenwald,

vor 1921 bis 1937 Heinrich Loew. Die jüdische

Gemeinde gehörte seit 1895 zum liberalen Rabbinat Darmstadt I.

Im Ersten Weltkrieg

fielen aus der jüdischen Gemeinde Jakob Kaufmann (geb. 4.3.1892 in

Viernheim, gef. 24.8.1914) und Vizefeldwebel Ludwig Weißmann (geb. 26.5.1885 in

Viernheim, gef. 28.3.1918).

Um 1925, als noch 100 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (0,8 % von

insgesamt etwa 12.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde: Hermann

Weißmann, Willi Gernsheimer und Isak Kaufmann. Als Lehrer, Kantor und Schochet

war der bereits genannte Heinrich Loew tätig (noch bis 1937, als er auch die Kinder in Rimbach

unterrichtete). Er erteilte damals sechs Kindern

Religionsunterricht und war zugleich als Mohel (Beschneider) in Viernheim und

Umgebung tätig (siehe Anzeige unten). An jüdischen Vereinen gab es einen

Armenverein, einen

Frauenverein und den Töchterausstattungsverein.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: 69 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen (Mannheim) beziehungsweise ausgewandert (20). Beim Novemberpogrom

1938 wurde die Synagoge niedergebrannt, aber auch zahlreiche Geschäfte und

Wohnungen jüdischer Familien geplündert und demoliert (u.a. die Wohnung des

jüdischen Lehrers Heinrich Loew in der Hügelstraße 4). SA- und SS-Leute waren

mit Beilen in die Wohnungen eingedrungen. Die nach Mannheim verzogenen

jüdischen Gemeindeglieder wurden bereits im Oktober 1940 nach Gurs deportiert.

Die in Viernheim verbliebenen mehr als zehn, meist alten Menschen wurden im März

beziehungsweise September 1942 in Vernichtungslager nach Polen und nach

Theresienstadt deportiert.

Von den in Viernheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Alice

Engel geb. Weissmann (1893), Emil Fischer (1881), Emilie Fischer (1881), Rosa

Fischer geb. Gernsheimer (1883), Siegmund Gernsheimer (1880), Erna Grünebaum

geb. Kaufmann (1896), Max Herzfeld (1865), Rosa Holzmann geb. Kaufmann (1869),

Bertha Kahn geb. Kaufmann (1871), Alfred Kaufmann (1934), Auguste Kaufmann geb.

Jakobsohn (1864), Elsa Kaufmann geb. Jakob (1907), Moses Kaufmann (1889), Ruth

Kaufmann (1930), Auguste Mayer (1883), Babette Mayer (1878), Ferdinand Siegmund

Mayer (1863), Luzia Mayer (1903), Sara Mayer geb. Speyer (1867), Theodor Mayer

(1881), Wolf Mayer (1883), Hilda (Hildegard) Rosenthal geb. Lublin (1904), Josef

Rosenthal (1936), Hermann Schindler (1922 oder 1924), Sara Schindler geb.

Schiffer (1865), Auguste Schönberger geb. Weißmann (1894), Friederike Seewald

geb. Lublin (1896), Regina Silberthau geb. Sternheimer (1866), Hugo Sternheimer

(1897), Jettchen Sternheimer geb. Herzfeld (1870), Leopold Sternheimer (1859),

Fanny Ullmann (1886), Max Friedrich Ullmann (1882), Minna Ullmann geb. Ullmann

(1882), Hugo Weissmann (1858), Robert Weissmann (1864), Albert (Adolf) Wolf

(1886), Auguste Zehner geb. Schiffer (1897), Selma Zehner (1924).

Am 25. Juni 2013 wurden insgesamt 18 "Stolpersteine"

durch den Künstler Gunter Demnig in Viernheim zur Erinnerung an mehrere der

genannten Personen verlegt. Die "Stolpersteine" liegen an folgenden

Standorten: Spitalplatz (ehemals Spitalstraße 2), Rathausstraße 51 (ehemals Nr. 43),

Hügelstraße 7 (ehemals Nr. 5), Hügelstraße 18, Mannheimer Straße 1/ Ecke Karl-Marx-Straße,

ehemals Mannheimer Str. 9. Weitere zehn "Stolpersteine" wurden am 13.

Juli 2014 verlegt in der Lampertheimer Straße 22 für Johannes und Luise

Lamberth (bis 1933 nichtjüdischer Bürgermeister und seine Frau, gegen NS

eingestellt), in der Molitorstraße 1 für die jüdische Familie Familie

Schindler sowie in der Hügelstraße 4 und 6 für die jüdische Familie Familie Weißmann.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

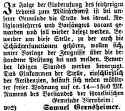

Ausschreibungen der Stelle des

Religionslehrers/Vorbeters/Schächters 1876 / 1884 / 1886

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1876:

"Konkurrenz-Eröffnung. Die Stelle eines Religionslehrers,

Vorbeters und Schächters in der hiesigen israelitischen Gemeinde ist

vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 800 bis 1.000

Mark; Akzidenzien ca. 600 Mark nebst freier Wohnung. Lusttragende Bewerber

wollen sich bei dem Unterzeichneten melden. Viernheim, den 19. November

1876. Der Vorstand Lazarus Lublin." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1876:

"Konkurrenz-Eröffnung. Die Stelle eines Religionslehrers,

Vorbeters und Schächters in der hiesigen israelitischen Gemeinde ist

vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 800 bis 1.000

Mark; Akzidenzien ca. 600 Mark nebst freier Wohnung. Lusttragende Bewerber

wollen sich bei dem Unterzeichneten melden. Viernheim, den 19. November

1876. Der Vorstand Lazarus Lublin." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:

"Die Viernheimer Religionslehrer-, Schächter- und Vorsänger-Stelle

soll bis zum 1. Januar 1885 neu besetzt werden. Die Stelle trägt

inklusive Nebenverdienste ca. 1.500 Mark ein. Solche, welche das Seminar

besucht und gute Zeugnisse aufzuweisen haben, erhalten den Vorzug. Samuel

Gernsheimer, Vorsteher." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:

"Die Viernheimer Religionslehrer-, Schächter- und Vorsänger-Stelle

soll bis zum 1. Januar 1885 neu besetzt werden. Die Stelle trägt

inklusive Nebenverdienste ca. 1.500 Mark ein. Solche, welche das Seminar

besucht und gute Zeugnisse aufzuweisen haben, erhalten den Vorzug. Samuel

Gernsheimer, Vorsteher." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1886:

"In Folge der Einberufung des seitherigen Lehrers zum Militärdienst

ist bei unserer Gemeinde die Stelle der israelitischen Religionslehrers

und Vorsängers vakant geworden und soll wieder besetzt werden. Bewerber

um diese Stelle, zu der auch die Schächterfunktionen gehören, wollen

sich, unter Vorlage der Zeugnisse über die bestandene Prüfung bei uns

melden. Bewerber ledigen Standes werden bevorzugt. Das Einkommen der

Stelle, einschließlich der Akzidenzien, beläuft sich neben möblierter

freier Wohnung auf ca. 14-1500 Mark. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1886:

"In Folge der Einberufung des seitherigen Lehrers zum Militärdienst

ist bei unserer Gemeinde die Stelle der israelitischen Religionslehrers

und Vorsängers vakant geworden und soll wieder besetzt werden. Bewerber

um diese Stelle, zu der auch die Schächterfunktionen gehören, wollen

sich, unter Vorlage der Zeugnisse über die bestandene Prüfung bei uns

melden. Bewerber ledigen Standes werden bevorzugt. Das Einkommen der

Stelle, einschließlich der Akzidenzien, beläuft sich neben möblierter

freier Wohnung auf ca. 14-1500 Mark.

Namens des Vorstandes der israelitischen Gemeinde Viernheim: Samuel

Gernsheimer." |

Der jüdische Lehrer gerät in den Streit zwischen

orthodoxen und liberalen Gruppen (1855)

Anmerkung: Mitte des 19. Jahrhundert gab es zwischen orthodoxen und

liberalen Richtungen im Judentum immer wieder starke Auseinandersetzungen, die

(z.B. anlässlich der Einrichtung einer Synagoge mit einer Orgel) bis hin zu

Spaltungen in zahlreichen städtischen Gemeinden führten. Aber auch in

kleineren Gemeinden fanden Auseinandersetzungen statt, wie der Fall des

Viernheimer Lehrers zeigt. Nach seiner Entlassung wurde in der liberal

gesonnenen Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" ein

scharfer Artikel gegen die für die Entlassung verantwortlichen orthodoxen

Kreise geschrieben.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom

Januar 1855: "Aus dem Großherzogtum Hessen. - Wieder ist einer

unserer Lehrer, und zwar ein Mann mit zahlreicher Familie, ein Opfer des

zelotischen Eifers und pharisäischen Verfolgungsgeistes geworden - es ist

dieses der zuletzt in Viernheim gestandene Lehrer R...t. Derselbe war der

Unterlassung unbedeutender religiöser Observanzen gerüchtsweise Angeklagte, unter Anderem habe er - für seine kranke Frau! - am Sabbat

eine Suppe kochen lassen. Darauf hin wurde ihm von dem betreffenden

Rabbiner, bei welchem der religiöse Eifer oft das Mitglied überwuchert,

das Schächten untersagt; die betreffende Gemeinde warf ihn in Folge

dessen buchstäblich aus der Schule hinaus, und der arme Mann irrt nun mit

Weib und Kindern brotlos und trostlos umher! - Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom

Januar 1855: "Aus dem Großherzogtum Hessen. - Wieder ist einer

unserer Lehrer, und zwar ein Mann mit zahlreicher Familie, ein Opfer des

zelotischen Eifers und pharisäischen Verfolgungsgeistes geworden - es ist

dieses der zuletzt in Viernheim gestandene Lehrer R...t. Derselbe war der

Unterlassung unbedeutender religiöser Observanzen gerüchtsweise Angeklagte, unter Anderem habe er - für seine kranke Frau! - am Sabbat

eine Suppe kochen lassen. Darauf hin wurde ihm von dem betreffenden

Rabbiner, bei welchem der religiöse Eifer oft das Mitglied überwuchert,

das Schächten untersagt; die betreffende Gemeinde warf ihn in Folge

dessen buchstäblich aus der Schule hinaus, und der arme Mann irrt nun mit

Weib und Kindern brotlos und trostlos umher! - |

Lehrer Heinrich Loew empfiehlt sich das Mohel

(Beschneider) (1924)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924:

"Viernheim, Hessen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924:

"Viernheim, Hessen.

Als geprüfter Mohel empfiehlt sich

H. Loew, Lehrer." |

Lehrer Heinrich Loew sucht einen Zahnarzt für

Viernheim (1926)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 15. April 1926: "Zahnarzt - Existenz.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 15. April 1926: "Zahnarzt - Existenz.

Tüchtigem jungen Zahnarzt (Dr.) ist gute Existenz geboten. Ort 12.000

Einwohner.

Angebote an H. Loew, Lehrer, Viernheim,

Hessen." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Instandsetzung der Mikwe (1897)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1897:

"Viernheim, im Dezember (1897). Den edlen Bemühungen des Herrn

Lehrers Goldschmidt, im Verein mit dem ehemaligen Klausrabbiner Herrn Dr.

Rosenthal aus Mannheim, ist es endlich gelungen, das seit langem in

Verfall geratene rituelle Frauenbad in hiesiger Gemeinde seinem heiligen

Zwecke wieder zu übergeben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1897:

"Viernheim, im Dezember (1897). Den edlen Bemühungen des Herrn

Lehrers Goldschmidt, im Verein mit dem ehemaligen Klausrabbiner Herrn Dr.

Rosenthal aus Mannheim, ist es endlich gelungen, das seit langem in

Verfall geratene rituelle Frauenbad in hiesiger Gemeinde seinem heiligen

Zwecke wieder zu übergeben." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Unteroffizier Ludwig Oppenheimer erhält das Eiserne Kreuz (1915)

Mitteilung

in "Dr. Blochs österreichische Wochenschrift" vom 22. Oktober 1915: "...

Viernheim. Unteroffizier Ludwig Oppenheimer." Mitteilung

in "Dr. Blochs österreichische Wochenschrift" vom 22. Oktober 1915: "...

Viernheim. Unteroffizier Ludwig Oppenheimer." |

Zum Tod von Adolf Gernsheimer (1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921:

"Viernheim (Hessen), 28. April (1921). Adolf Gernsheimer hat am 4.

Pessachtag, kaum 33-jährig, das Zeitliche gesegnet. Wer ihn kannte,

weiß, was wir alle an ihm besessen, was wir alle an ihm verloren. Ein edel

und redlich denkender Mensch, aus einem altehrwürdigen, frommen Hause

stammend, verstand er es von frühesten Jugend an, alle, die ihm näher

getreten, für sich zu gewinnen. Sie alle werden dem ehrlichen braven

Menschen, der bis noch vor wenigen Tagen mit dem stillen Mute der

Entsagung, den nur Gottesfurcht gibt, sein Geschick getragen,

ehrendes Andenken bewahren. Die große Trauerversammlung gab Beweis,

welchen großen Wohltäter und liebevollen Menschen wir zu Grabe getragen.

Herr Lehrer Loew ließ noch einmal das Lebensbild des Verstorbenen in

kurzen Worten an uns vorüberziehen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921:

"Viernheim (Hessen), 28. April (1921). Adolf Gernsheimer hat am 4.

Pessachtag, kaum 33-jährig, das Zeitliche gesegnet. Wer ihn kannte,

weiß, was wir alle an ihm besessen, was wir alle an ihm verloren. Ein edel

und redlich denkender Mensch, aus einem altehrwürdigen, frommen Hause

stammend, verstand er es von frühesten Jugend an, alle, die ihm näher

getreten, für sich zu gewinnen. Sie alle werden dem ehrlichen braven

Menschen, der bis noch vor wenigen Tagen mit dem stillen Mute der

Entsagung, den nur Gottesfurcht gibt, sein Geschick getragen,

ehrendes Andenken bewahren. Die große Trauerversammlung gab Beweis,

welchen großen Wohltäter und liebevollen Menschen wir zu Grabe getragen.

Herr Lehrer Loew ließ noch einmal das Lebensbild des Verstorbenen in

kurzen Worten an uns vorüberziehen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens." |

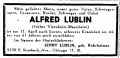

Nach 1945: Todesanzeige von Alfred Lublin (1949 in den

USA)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 22. April 1949:

"Mein geliebter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater,

Bruder, Schwager und Onkel

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 22. April 1949:

"Mein geliebter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater,

Bruder, Schwager und Onkel

Alfred Lublin

(früher Viernheim-Mannheim) ist am 15. April nach kurzer, schwerer

Krankheit im Alter von 61 Jahren sanft entschlafen. Im Namen der

Hinterbliebenen: Jenny Lublin geb. Rohrheimer.

5530 S. Kimbark Ave., Chicago 15, Ill." |

Über Max Liebster (1915-2008)

Artikel

von Harry Siegert im "Viernheimer Tageblatt" vom 29. Juli 2008:

"Gesellschaft: Zeitzeuge Viernheimer Geschichte gestorben. Max

Liebster im Alter von 93 Jahren verstorben. Artikel

von Harry Siegert im "Viernheimer Tageblatt" vom 29. Juli 2008:

"Gesellschaft: Zeitzeuge Viernheimer Geschichte gestorben. Max

Liebster im Alter von 93 Jahren verstorben.

Aix-les-Bains/Viernheim (kt) - Wie erst in diesen Tagen bekannt wurde,

ist in seinem Haus im französischen Kurort Aix-les-Bains ein Zeitzeuge

der Nazizeit in Viernheim, Max Liebster, im Alter von 93 Jahren

gestorben. Max Liebster wurde 1915 in

Reichenbach im Odenwald in eine streng gläubige jüdische Familie

geboren. Bevor er im Jahre 1929 eine Lehre im Textilgeschäft seiner

Cousins Julius und Hugo Oppenheimer in Viernheim begann, besuchte Max

Liebster die Volksschule in Reichenbach..." Zum weiteren Lesen des

Artikels bitte anklicken. |

In der jüdischen Presse fand auch der (nichtjüdische) Lehrer, dann

Schuldirektor Fiedler Beachtung:

Zum Tod des kaiserlichen Schuldirektors a.D. Fiedler (vermutl. bis 1871

Volksschullehrer in Viernheim, 1898)

Anmerkung: Lehrer Fiedler war offenbar bis 1871 als Lehrer in Viernheim

tätig, danach als Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Rufach,

Oberelsass; im Ruhestand lebte er in Darmstadt. Beachtlich sind seine geradezu

prophetischen Worte über die Antisemitenbewegung (unten kursiv/fett

markiert).

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: "Darmstadt.

Am 26. August starb an einem Herzschlag im Alter von 72 Jahren der sehr

verdienstvolle und in weiten Kreisen bekannte Schulmann, der kaiserliche

Schuldirektor a.D. Fiedler in Darmstadt. Früher war er Volksschullehrer

in Viernheim bei Mannheim und einer der Mitbegründer des

hessischen Landeslehrervereins. Seine Wirksamkeit auf landwirtschaftlichem

Gebiete veranlasste im Jahre 1871 seine Berufung als Lehrer an die neu

gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt in Rufach im

Oberelsass, zu deren Direktor er später ernannt wurde und an der er eine

Reihe von Jahren segensreich wirkte. Nach seiner Versetzung in den

Ruhestand siedelte er nach Darmstadt über, wo er sich jedoch nicht

beschaulicher Ruhe hingab, sondern sich eifrig an gemeinnützigen

Bestrebungen beteiligt. So war er u.a. Vorsitzender des

Volksbildungsvereins und Vorstandsmitglied des Gartenbauvereins, in dem er

häufig Vorträge hielt. Er war ein makelloser Charakter und ehrenhafter

Mann, der aus seiner liberalen Gesinnung niemals ein Hehl machte, weshalb

er zur Zeit der Reaktion unter der Regierung Dalwigks vielfach zu leiden

gehabt hatte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: "Darmstadt.

Am 26. August starb an einem Herzschlag im Alter von 72 Jahren der sehr

verdienstvolle und in weiten Kreisen bekannte Schulmann, der kaiserliche

Schuldirektor a.D. Fiedler in Darmstadt. Früher war er Volksschullehrer

in Viernheim bei Mannheim und einer der Mitbegründer des

hessischen Landeslehrervereins. Seine Wirksamkeit auf landwirtschaftlichem

Gebiete veranlasste im Jahre 1871 seine Berufung als Lehrer an die neu

gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt in Rufach im

Oberelsass, zu deren Direktor er später ernannt wurde und an der er eine

Reihe von Jahren segensreich wirkte. Nach seiner Versetzung in den

Ruhestand siedelte er nach Darmstadt über, wo er sich jedoch nicht

beschaulicher Ruhe hingab, sondern sich eifrig an gemeinnützigen

Bestrebungen beteiligt. So war er u.a. Vorsitzender des

Volksbildungsvereins und Vorstandsmitglied des Gartenbauvereins, in dem er

häufig Vorträge hielt. Er war ein makelloser Charakter und ehrenhafter

Mann, der aus seiner liberalen Gesinnung niemals ein Hehl machte, weshalb

er zur Zeit der Reaktion unter der Regierung Dalwigks vielfach zu leiden

gehabt hatte.

Fiedler ist auch in Wort und Schrift energisch zugunsten unserer

Glaubensgenossen eingetreten. Namentlich in Hessen hat sein Wort und

Beispiel schön gewirkt. So hat er in der Bezirkslehrerversammlung zu

Darmstadt am 17. Januar 1891 einen Vortrag gehalten über 'die

Antisemitenbewegung in Deutschland in ihren Ursachen und Folgen.'

(erschien in Darmstadt bei H. Schmitt.). Darin heißt es:

'Deutsche Männer aller Bekenntnisse, täuschen wir uns nicht über den

Ernst der Zeit. Die Totengräber des religiösen Friedens sind zugleich

die Totengräber des deutschen Reichs. Und dieser Friede liegt schwer

geschädigt darnieder. Die ersten Spatenstiche zum Grabe desselben sind

bereits aufgeworfen. Und schon stehe der Kondukt, der den Leichenzug des

religiösen Friedens feierlich leiten möchte, marschbereit an den Toren

des Vaterlandes.

Wir können und dürfen nicht zugeben, dass das bereits angefangene Werk

Vollendung findet. Das auf den Schlachtfeldern für Deutschlands Einheit

und Größe geflossene Blut würde gegen uns zum Himmel um Rache

schreien!

Darum ist es Pflicht Aller, deren Väter, Brüder oder Söhne in den

heiligen Kämpfen für Deutschlands Einheit gefallen sind; Aller, die in

jenen furchtbaren Kämpfen mitgerungen haben; Aller, welche die Folgen der

Antisemiten-Bewegung zu überschauen vermögen, dass sie zusammentreten,

um diesen verderblichen Strom in sichere Ufer einzudämmen.

Und wenn manche unter uns sein sollten, welche von Juden Unbilligkeiten

erfahren haben, so mögen sie das eigene Weg vergessen gegenüber dem

Unheil, welches der ganzen deutschen Bevölkerung durch einen Sieg der

Antisemiten droht.'

Aus lauterem Herzen geboren, mögen diese Worte lautere Herzen gewinnen.

Besser kann die Erinnerung an den edlen Mann nicht bewahrt

werden!" |

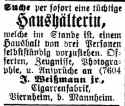

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen jüdischer Zigarrenfabrikanten 1899 und 1904

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:

"Suche per sofort eine tüchtige

Haushälterin,

welche

imstande ist, einem Haushalt von drei Personen selbständig vorzustehen.

Offerten, Zeugnisse, Photographie und Ansprüche an

J. Weißmann, jr.,

Zigarrenfabrik, Viernheim bei Mannheim." |

| |

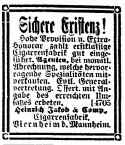

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1904: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1904:

"Sichere

Existenz!

Hohe Provision und Extra-Honorar zahlt erstklassige

Zigarrenfabrik gut eingeführt. Agenten, bei monatliche Abrechnung, welche

hervorragende Spezialitäten mitverkaufen. Eventuell Generalvertretung.

Offerten mit Angabe des erreichten Umsatzes erbeten.

Heinrich Jakob

& Comp.,

Zigarrenfabrik, Viernheim bei Mannheim". |

Anzeige von J. Weißmann (1902)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Oktober 1902:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Oktober 1902:

"Für einen Jungen, aus guter Familie, ist eine

Lehrstelle zu vergeben. Näheres

J. Weißmann, Viernheim bei Mannheim." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betsaal in einem jüdischen Privathaus

vorhanden. 1821 beantragte die jüdische Gemeinde bei den Behörden den

Bau einer Synagoge. Die Genehmigung wurde erteilt und eine Synagoge konnte 1826/27

erbaut und im August 1827 eingeweiht werden. Sie war Mittelpunkt bis jüdischen Gemeindelebens bis zur

Zerstörung in der NS-Zeit. Mehrfach wurde sie renoviert und erweitert,

insbesondere 1865, 1902 und zum 100jährigen Bestehen 1927. Aus

der Geschichte der Synagoge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt

ein ungewöhnlicher Berichte aus dem Jahr 1880 vor:

Der Polizeidiener muss für Ordnung

in der Synagoge sorgen (1880)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1880:

"Bonn, 21. März (1880). 'Der Starkenburger Bote' meldet, dass

in Viernheim der gewiss seltene Fall eingetreten, dass ein

Polizeidiener in der Synagoge die Ordnung aufrecht erhalten muss. Es kamen

nämlich daselbst während des Gottesdienstes derartige Ruhestörungen und

Ungehörigkeiten vor, dass auf erhaltene Anzeige sich das Kreisamt zu der

erwähnten Maßregel veranlasst sah, wofür die israelitische Gemeinde den

Polizeidiener besonders honorieren muss. Wegen des angegebenen

Ärgernisses meiden viele Israeliten die dortige Synagoge jetzt

gänzlich." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1880:

"Bonn, 21. März (1880). 'Der Starkenburger Bote' meldet, dass

in Viernheim der gewiss seltene Fall eingetreten, dass ein

Polizeidiener in der Synagoge die Ordnung aufrecht erhalten muss. Es kamen

nämlich daselbst während des Gottesdienstes derartige Ruhestörungen und

Ungehörigkeiten vor, dass auf erhaltene Anzeige sich das Kreisamt zu der

erwähnten Maßregel veranlasst sah, wofür die israelitische Gemeinde den

Polizeidiener besonders honorieren muss. Wegen des angegebenen

Ärgernisses meiden viele Israeliten die dortige Synagoge jetzt

gänzlich." |

Über

die Feier zur Wiedereinweihung der Synagoge mit Rabbiner Dr. Italiener aus

Darmstadt im August 1927 liegen Berichte aus der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 8. September 1927 und aus der "Jüdischen Wochenzeitung

für Kassel, Kurhessen und Waldeck" vom 26. August 1927 vor:

"Viernheim,

22. August (1927). Am Sonntag beging die israelitische Gemeinde Viernheim das

hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem Festgottesdienst. Nach einer

Begründungsrede des Lehrers Loew hielt Rabbiner Dr. Italiener - Darmstadt die

Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die

dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres

Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto

innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die

Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. "Viernheim,

22. August (1927). Am Sonntag beging die israelitische Gemeinde Viernheim das

hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem Festgottesdienst. Nach einer

Begründungsrede des Lehrers Loew hielt Rabbiner Dr. Italiener - Darmstadt die

Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die

dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres

Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto

innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die

Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim.

Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er

eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier

teilzunehmen. Es sei ihm ein Bedürfnis, den vorbildlichen Beziehungen aller

Konfessionen in der Gemeinde Vierheim Ausdruck zu geben. Kaplan Oestreicher

überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat

Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen

Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: "Wenn der

Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst."

Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des Landesverbands

der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt

a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,

Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des

Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim, Rektor Mayer - Viernheim überbrachte

die Glückwünsche der Schule.

Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors

Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen.

Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -

Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthält." |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 26. August 1927: "Viernheim. Am

Sonntag, den 21. August dieses Jahres, beging die Israelitische Gemeinde

Viernheim das hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem

Festgottesdienst. Nach einer Begrüßungsrede des Lehrers Loew

hielt Rabbiner Dr. Italiener (Darmstadt) die Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die

dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres

Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto

innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die

Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. Er

schilderte, wie die Schicksale des deutschen Volkes überhaupt im

Weltkriege waren. Er erhob Anklage gegen diejenigen, die den deutschen

Juden die Treue zum Vaterland damit lohnen, dass sie eigens Parteien zu

ihrer Bekämpfung bildeten. Mit dem Gelöbnis, das Andenken unserer Toten

nie zu vergessen, enthüllte er die Kriegergedenktafel. Die Fahnen der

Abordnungen der Kriegerverbände 'Hassia' und 'Teutonia' und des

'Reichsbundes Schwarz-Rot-Gold' senkten sich zu Ehren der Gefallenen.

Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er

eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier

teilzunehmen. Möge überall eine solche Verbundenheit unter den Konfessionen,

eine wahre Volksgemeinschaft, herrschen, nur so lässt sich der

Wiederaufbau unseres Vaterlandes durchführen. Kaplan Oestreicher

überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat

Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen

Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: 'Wenn der

Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst.' Einigkeit, Treue und

Nächstenliebe sollen, so wünschte er, die Menschen erfüllen, und

schloss mit der Fürbitte, dass der Herr dieses Gotteshaus schützenh

möge. Regierungsrat Dr. Jann (Heppenheim an der Bergstraße)

überbrachte die Glückwünsche des hessischen Kreisamtes und gab

interessante Einzelheiten aus den Akten des Kreisamtes von vor hundert

Jahren über den Synagogenbau zur Kenntnis, die er eigens aus dieser

Veranlassung hervorgesucht hatte.

Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des

Landesverbandes

der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt

a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,

Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des

Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim. Rektor Mayer - Viernheim überbrachte

die Glückwünsche der Schule und betonte, dass der Grundstein zu der Harmonie

aller Bekenntnisse in dem gemeinsamen Schulbesucht gelegt wurde. Die

evangelische Gemeinde, deren Vorsitzender wegen auswärtigen Dienst am

Erscheinen verhinderte war, hatte ihre Glückwünsche vorher schriftlich

übermittelt.

Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors

Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen. Mit dem Kaddischgebet

endete die auf die zahlreichen jüdischen und christlichen Teilnehmer

tiefen Eindruck machende Feier.

Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -

Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthältt Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 26. August 1927: "Viernheim. Am

Sonntag, den 21. August dieses Jahres, beging die Israelitische Gemeinde

Viernheim das hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem

Festgottesdienst. Nach einer Begrüßungsrede des Lehrers Loew

hielt Rabbiner Dr. Italiener (Darmstadt) die Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die

dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres

Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto

innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die

Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. Er

schilderte, wie die Schicksale des deutschen Volkes überhaupt im

Weltkriege waren. Er erhob Anklage gegen diejenigen, die den deutschen

Juden die Treue zum Vaterland damit lohnen, dass sie eigens Parteien zu

ihrer Bekämpfung bildeten. Mit dem Gelöbnis, das Andenken unserer Toten

nie zu vergessen, enthüllte er die Kriegergedenktafel. Die Fahnen der

Abordnungen der Kriegerverbände 'Hassia' und 'Teutonia' und des

'Reichsbundes Schwarz-Rot-Gold' senkten sich zu Ehren der Gefallenen.

Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er

eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier

teilzunehmen. Möge überall eine solche Verbundenheit unter den Konfessionen,

eine wahre Volksgemeinschaft, herrschen, nur so lässt sich der

Wiederaufbau unseres Vaterlandes durchführen. Kaplan Oestreicher

überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat

Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen

Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: 'Wenn der

Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst.' Einigkeit, Treue und

Nächstenliebe sollen, so wünschte er, die Menschen erfüllen, und

schloss mit der Fürbitte, dass der Herr dieses Gotteshaus schützenh

möge. Regierungsrat Dr. Jann (Heppenheim an der Bergstraße)

überbrachte die Glückwünsche des hessischen Kreisamtes und gab

interessante Einzelheiten aus den Akten des Kreisamtes von vor hundert

Jahren über den Synagogenbau zur Kenntnis, die er eigens aus dieser

Veranlassung hervorgesucht hatte.

Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des

Landesverbandes

der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt

a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,

Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des

Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim. Rektor Mayer - Viernheim überbrachte

die Glückwünsche der Schule und betonte, dass der Grundstein zu der Harmonie

aller Bekenntnisse in dem gemeinsamen Schulbesucht gelegt wurde. Die

evangelische Gemeinde, deren Vorsitzender wegen auswärtigen Dienst am

Erscheinen verhinderte war, hatte ihre Glückwünsche vorher schriftlich

übermittelt.

Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors

Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen. Mit dem Kaddischgebet

endete die auf die zahlreichen jüdischen und christlichen Teilnehmer

tiefen Eindruck machende Feier.

Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -

Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthältt |

| Hinweis: Die Abschrift

der genannten Festschrift ist online zugänglich. |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge am

10. November zerstört. Bereits am Vormittag dieses Tages wurde eine

Brandstiftung versucht, die misslang. Am Mittag brachen drei SS-Männer

gewaltsam in die Synagoge ein, raubten Davidstern, Opferstock und silberne

Leuchter, übergossen die Torarollen und andere Kultgegenstände mit Benzin und

entfachten ein Feuer. Die Synagoge brannte völlig nieder. Die Brandruine wurde

wenig später abgebrochen.

Bei den Gerichtsprozessen 1946-1952 auf Grund der Gewaltaktionen gegen

die Synagoge Viernheim vor dem Landgericht Darmstadt wurde nur ein Täter

verurteilt, die übrigen Angeklagten mangels Beweisen freigesprochen.

Das Grundstück der ehemaligen Synagoge lag im

Bereich des heutigen Grundstückes Hügelstraße 5. Ein

Denkmal für die zerstörte Synagoge wurde etwa 200 m von ihrem

Standort am Ende der Hügelstraße angebracht. Im Bereich des

Synagogengrundstückes wurde ein

Neubau (heutiges Wohnhaus Hügelstraße 5) erstellt, der jedoch baulich nichts

mit der ehemaligen Synagoge zu tun hat, von der seinerzeit auch die Grundmauern

geschleift wurden. Genaue Pläne der Bebauung vor 1938 wurden noch nicht

gefunden.

Adresse/Standort der Synagoge: im Bereich des

heutigen Grundstückes Hügelstraße

5

Fotos

| Historische Fotos |

|

|

| |

Gemeindevorstand und Lehrer

Loew

im Jahr des Synagogenjubiläums 1927 |

Innenansicht der Synagoge

in

Viernheim |

| |

|

|

|

|

|

Rekonstruktion /

Zeichnung der Synagoge in Viernheim von Harry Siegert (Viernheim) anhand

einer Skizze eines (bereits verstorbenen)

Herrn Fischer, Beschreibungen

(Festschrift Heinrich Loew) und der Erzählungen von Zeitzeugen. |

| |

|

|

Der Standort der ehemaligen

Synagoge

und das Denkmal im Sommer 2007

(Fotos: Harry Siegert, Viernheim) |

|

|

| |

Blick auf das

Grundstück der ehemaligen Synagoge. Hinweis: das

heutige

Gebäude Hügelstraße 5 hat nichts mit der ehemaligen Synagoge zu

tun. |

| |

|

|

|

|

Gedenkstein mit

Abbildung der ehemaligen Synagoge und Inschrift: "In dieser Strasse

stand von 1828-1938 die Synagoge

der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Viernheim. Sie wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938

zerstört." |

| |

|

|

Neue Tafel des

Gedenksteines

(Foto: Michael Ohmsen,

Aufnahme September 2010) |

|

| |

Inschrift:

"In der Hügelstraße 5 stand seit 1827 die Synagoge der jüdischen

Gemeinde

Viernheim. Nationalsozialisten zerstörten sie am 10. November

1938". |

| |

|

|

Gedenken an die jüdischen

Familien

Viernheims am Gebäude

der Stadtbibliothek

(Fotos: Michael Ohmsen; Aufnahmen

vom September 2010) |

|

|

| |

Die Tafel befindet

sich links des Eingangs in die Stadtbibliothek mit der Überschrift:

"Viernheims jüdische Familien in den 1930er-Jahren. Mit der Diktatur

der

Nationalsozialisten (1933-1945) gab Deutschland die Menschenrecht auf.

Viernheim

verlor seine jüdischen Mitbürger und mit ihnen einen Teil

seiner Tradition und Kultur".

Es folgen die Namen der jüdischen Familien. |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Juni 2013:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Viernheim |

Artikel u.a. in region-bergstrasse.de vom

22. Juni 2013, Link

zum Artikel, weiterer

Link): "Andenken an sechs ermordete jüdische Familien bewahren!

Nachkommen der Weissmann-Familie aus Kalifornien nehmen an der Steineverlegung teil.

Mark und Tara Weissmann sind 'ambassadors of peace and forgivness'.

Die Viernheimer Bevölkerung ist zur Teilnahme an der Stolperstein-Verlegung am kommenden Dienstag herzlich eingeladen

Vor über 70 Jahren ist Henry Weissmann vor den Nazischergen nach Amerika geflohen. Dadurch konnte er sein Leben und das seiner Eltern Siegfried und Erna Weissmann retten. Das KZ ist ihnen erspart geblieben. Andere jüdische Viernheimer Familien konnten sich nicht mehr rechtzeitig ins Ausland absetzen, wurden verhaftet, deportiert, vergast. Genau 73 Jahre nach der Flucht nach Amerika kommt nächste Woche der in Redwood (Kalifornien, USA) lebende Sohn von Henry Weissmann, Mark Weissmann nach Viernheim, in die Heimat seiner Vorfahren.

Im Internet hat er von der Viernheimer Aktion 'Stolpersteine' gelesen und will bei der Verlegung am kommenden Dienstag zusammen mit seiner Frau Tara persönlich dabei sein. Er und seine Frau zeigen sich außerordentlich interessiert, wollen Viernheim und seine Bevölkerung näher kennenlernen, die Beweggründe für die Stolperstein-Aktion wissen und näheres über die Schicksale von anderen jüdischen Viernheimer Familien erfahren. Seine Mutter Carol und sein Bruder Scott sind ebenso berührt von dieser Viernheimer Aktion, können aber leider nicht nach Viernheim kommen. In einer Mail an die Viernheimer Stadtverwaltung heißt es, die Familie schickt Mark und Tara als Botschafter von Frieden und Vergebung

('ambassadors of peace and forgiveness').

Bürgermeister Matthias Baaß freut sich sehr über die Teilnahme von Mark und Tara Weissmann bei der Verlegung der

'Stolpersteine' am kommenden Dienstag: 'Die Anwesenheit von direkten Nachkommen ehemaliger jüdischer Viernheimer Familien verleiht unserer Aktion, dem Gedenken an die ermordeten jüdischen Familien unserer Stadt, eine besondere Tiefe und Bedeutung. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo immer noch viele Menschen judenfeindlich denken, ist Erinnerung außerordentlich wichtig. Wir müssen Flagge zeigen und immer wieder an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnern. Es muss sein! Denn das große Vergessen darf sich in unserer Gesellschaft nicht breitmachen. Viele junge Erwachsene können mit dem Begriff Auschwitz nichts mehr anfangen. Deshalb sind Aktionen wie die Viernheimer Aktion

'Stolpersteine' so wichtig. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu

wiederholen!'

Mark ist der Sohn von Henry Weissmann. Henry (Heinrich) war Jahrgang 1936 und flüchtete mit seinen Eltern Siegfried und Erna Weissmann 1940 in die USA, zuvor waren sie 1939 nach Steinfurth verzogen. Siegfried war 1938 im KZ Dachau, 1939 musste er sein Anwesen in der Spitalstraße 2 an einen "arischen" Viehhändler verkaufen.

Weitere Informationen: www.viernheim.de:

unter "Stolpersteine".

Ansprechpartnerin: Gisela Wittemann, Tel. 929207-3, E-Mail

bzw. Gisela.Wittemann[et}]viernheim.de |

| |

| Juli 2014:

Neue Formen der Erinnerung über digitale Medien |

Artikel von Kathrin Miedniak im morgenweb.de

(Südhessen morgen) vom 5. Juli 2014: "Museum: Stolpersteine erhalten Platz in Dauerausstellung / Besucher können in E-Book Schicksale jüdischer Familien nachlesen

Blättern im digitalen Geschichtsbuch.

Viernheim. Schnell wischt Gisela Wittemann über den Bildschirm ihres iPads. Eine Berührung mit der Fingerspitze und ein Bild von Jean Lamberth taucht auf. Ein leichtes Tippen auf ein Wort, und ein Glossar öffnet sich mit Erklärungen zur Verfolgung des Viernheimer Bürgermeisters in der NS-Zeit.

'Wir haben schon länger überlegt, wie wir im Museum digitale Medien einbinden können', erzählt die Museumsleiterin.

'Dann ist uns klar geworden, dass sich das Stolpersteine-Projekt

anbietet.' Das Ergebnis ist ein E-Book, in dem die Schicksale von mittlerweile elf jüdischen Familien aus Viernheim nachgelesen werden können..."

Link

zum Artikel |

| |

| Juli 2014:

Weitere Verlegung von "Stolpersteinen" |

Artikel von Kathrin Miedniak im morgenweb.de

(Südhessen morgen) vom Juli 2014: "AvH: Projektgruppe erforscht Leben zweier jüdischer Familien und des Ehepaars Lamberth aus Viernheim / Verlegung neuer Stolpersteine am Sonntag

'Diese Schicksale sind echt heftig'

Viernheim. Es ist das Leben von Sara Schindler, das Marina besonders nahe geht. "Sie ist aus Ostgalizien nach Viernheim gekommen, weil sie dachte, dass sie hier sicher ist", erzählt die Schülerin. Tatsächlich muss die Jüdin 1940 aber aus ihrem neuen Heim in der Molitorstraße fliehen und sucht mit Tochter Augusta in Belgien Unterschlupf. Beide werden entdeckt, in einer Kaserne in Mechelen interniert, nach Auschwitz deportiert und 1942 ermordet. "Das ist sehr traurig", sagt Marina..."

Link

zum Artikel |

| |

|

November 2019:

Erinnerung an den Novemberpogrom 1938 |

Artikel in "Südhessen Morgen" vom 6.

November 2019: "Viernheim. Pogromnacht Gedenkfeier in der Kulturscheune.

Erinnerung an jüdische Schicksale

Viernheim.Ein Zeichen setzen gegen Hass und Intoleranz – dies möchte

die Stadt mit dem Gedenken an die Reichspogromnacht am Samstag, 9. November,

18.30 Uhr, in der Kulturscheune (Satonévri-Platz). Die Feierstunde beginnt

mit dem Glockengeläut aller Viernheimer Kirchen. Mitgetragen wird die

Veranstaltung von dem jüdischen Religions- und Kulturverein 'Schalom', dem

Ausländerbeirat und dem Forum der Religionen. Der jüdische

Religionswissenschaftler Yuval Lapide gestaltet mit Jugendlichen der

Alexander-von-Humboldt-Schule an dem Abend den Gastvortrag. Lapide engagiert

sich europaweit im jüdisch-christlichen Dialog. Die Schülergruppe

beschäftigt sich mit dem Schicksal von Juden, die unter dem Druck des

Nationalsozialismus zur Emigration gezwungen waren.

Heimat und Leben verloren. Eine Viernheimerin, die nicht rechtzeitig

fliehen konnte, ist Dina Weißmann. Ihr wurde 1997 auf Beschluss von

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung ein Straßennamen im Gebiet

Bannholzgraben gewidmet. Die Parlamentarier sahen diesen Beschluss auch als

Beitrag zur Erinnerung an alle Viernheimer, die unter der NS-Diktatur ihre

Heimat und ihr Leben verloren, heißt es in einer Mitteilung der städtischen

Presse- und Informationsstelle."

Link zum Artikel |

| |

|

Januar 2020:

Die "Stolpersteine" werden geputzt

- Öffentlicher Stadtrundgang zu den "Stolpersteinen" zum Holocaust-Gedenktag

|

Artikel im "Südhessen Morgen" vom 20. Januar

2020: "Viernheim. Grüne Jugendgruppe lädt zu Stadtrundgang ein.

Stolpersteine werden geputzt

Viernheim. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags möchte die

Jugendorganisation der Grünen auf die über 200 im Kreis Bergstraße verlegten

Stolpersteine und damit auf die Schicksale der hier beheimateten Juden

aufmerksam machen. 'Die Messingtafeln dunkeln mit der Zeit stark nach',

heißt es in der Ankündigung. 'Darum haben wir uns vorgenommen, die

Stolpersteine in Viernheim zu putzen, damit sie wieder besser wahrgenommen

werden.' Im Anschluss an diese interne Aktion ist am Samstag, 25. Januar,

ein öffentlicher Stadtrundgang geplant. Um 15 Uhr treffen sich die

Teilnehmer vor der Stadtbücherei am Satonévri-Platz. Geschlossen passiert

die Gruppe dann sieben Stationen in der Innenstadt, wobei an jedem dieser

Halte über eine Person oder Familie referiert wird. Die Teilnahme ist

kostenlos. 'Wir gedenken einigen der Viernheimer Opfer des

Nationalsozialismus, deren politische Orientierung oder religiöse

Zugehörigkeit zu ihrer Vertreibung oder ihrem Tod führte', erklärt Laura

Neu, Schatzmeisterin der Grünen Jugend. 'Wir müssen uns das Geschehene auch

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder vor Augen führen,

damit sich so etwas wie der Holocaust nicht wiederholt', betont sie. Allein

in Viernheim seien 70 Stolpersteine verlegt worden, die heute im gesamten

Stadtgebiet an die Namen und Schicksale von NS-Opfern erinnern."

Link zum Artikel |

Artikel von Felix Disson im "Südhessen

Morgen" vom 27. Januar 2020: "Gedenktag Grüne Jugend Bergstraße erinnert

an die Schicksale vom NS-Regime verfolgter Juden / Öffentlicher

Stadtrundgang zu Stolpersteinen. Spur verliert sich im polnischen Ghetto

Viernheim.'Wir als Grüne Jugend haben die Stolpersteine in der

Innenstadt heute geputzt, weil die Messingtafeln mit der Zeit dunkler

werden. Beim Gedenken an den Holocaust geht es vor allem darum, die

Erinnerungen an Schicksale vom NS-Regime verfolgter Juden wachzuhalten und

zu pflegen', sagte Moritz Müller, Sprecher der Grünen Jugend Bergstraße. Bei

einem Rundgang durch die Innenstadt zum 75. Jahrestag der Befreiung des

Konzentrationslagers Auschwitz blickte die politische Jugendorganisation auf

die Schicksale jüdischer Mitbürger. An jeder Station legten die Teilnehmer

zudem eine Rose nieder und baten um einen kurzen Moment des Innehaltens. Die

Idee für die Aktion zum Gedenken an die im Dritten Reich verfolgten Juden

bestand schon seit längerem, wie Sprecher Moritz Müller berichtete: 'Unsere

Beisitzerin Jessica Kruhmann hatte an ihrem Studienort Gießen bereits

ähnliche Stadtrundgänge miterlebt und brachte die Idee ein, im Kreis

Bergstraße ebenfalls einen solchen Rundgang zu organisieren.' Da in

Viernheim bereits 70 Stolpersteine an verschiedenen Orten im Gehweg

eingearbeitet sind, lag es für die jungen Erwachsenen nahe, das Vorhaben in

der Brundtlandstadt zu verwirklichen. Im Vorfeld der Veranstaltung polierten

die Vertreter der Grünen Jugend die aus Messing gearbeiteten Gedenksteine im

Stadtzentrum. Ausgangspunkt war das Mahnmal zur Bücherverbrennung, das sich

vor dem Eingang der Stadtbücherei befindet. Moritz Müller betonte, dass

Erinnerungen an die Opfer des NS-Terrors immer wieder erneuert und gepflegt

werden müssten. Nur so könne man sicherstellen, dass antisemitisches

Gedankengut in Deutschland und Europa nie wieder salonfähig werde. Die rund

30 teilnehmenden Bürger gingen dann durch die Wasserstraße und die Repsgasse,

über die Blauehut- und Hofmannstraße zurück in die Fußgängerzone bis zur

Apostelkirche. Dort endete die Tour nach sieben Stationen.

Nach Dachau verschleppt. In der Blauehutstraße nahm die Gruppe Anteil

am Schicksal der Familie Gernsheimer. Sigmund Gernsheimer, geboren im Jahr

1880, geriet in der Pogromnacht 1938 in die Fänge der Nationalsozialisten

und wurde kurz nach seiner Verhaftung für einige Wochen ins

Konzentrationslager Dachau verschleppt. Daraufhin emigrierten die verwitwete

Lina Gernsheimer und ihr Sohn Sally Anfang März 1939 über Rotterdam per

Schiff in die USA, um nicht genauso wie ihr Onkel Sigmund in ein KZ

verschleppt zu werden. Dabei ließen die beiden auch ihre Tabakhandlung in

Viernheim zurück, die Sally und Sigmund nach dem Tod des 1936 verstorbenen

Wilhelm Gernsheimer trotz der Repressalien des NS-Regimes weiterzuführen

versuchten. Sigmund Gernsheimer kehrte nach seiner kurzen Internierung in

Dachau noch einmal nach Viernheim zurück, wo er sich darum bemühte, das

Tabakgeschäft zu retten. Im März 1942 erfolgte schließlich Sigmund

Gernsheimers Deportation ins polnische Ghetto Piaski, wo sich seine Spur

verliert. Nach mehrjähriger Wartezeit erfolgte schließlich im Jahr 1944 die

Einbürgerung von Sally und Lina Gernsheimer, die somit die amerikanische

Staatsbürgerschaft annahmen. In New York knüpften viele jüdische Emigranten

mit Schicksalsgenossen aus benachbarten Orten oder Regionen schnell

Kontakte. So lernte Sally Gernsheimer dort die aus Heppenheim stammende

Kindergärtnerin Lotte Mainzer kennen, die mit ihrer Familie bereits 1933 ins

Elsass und von dort aus vier Jahre später in die USA emigriert war. Die

beiden heirateten im Oktober 1941 und verbrachten mehr als drei Jahrzehnte

als Ehepaar in New York. Sally starb im Oktober 1973 im Alter von 71 Jahren,

Lotte Gernsheimer im März 1995. Sallys Mutter Lina lebte noch bis Ende der

1950er Jahre in New York, ihr genaues Sterbedatum ist nicht bekannt.

Die Geschichte der Familie Gernsheimer stellt ein Beispiel für die mehr als

140 000 jüdischen Emigranten dar, die vor der Judenverfolgung im Dritten

Reich in die USA flohen und dort eine neue Bleibe fanden. Voraussetzung

hierfür waren in der Regel Verwandte in den Vereinigten Staaten, die dann

bei der Organisation der Einreise und der späteren Einbürgerung Hilfe

leisteten. Im Falle der Familie Gernsheimer war dies Sallys Schwester Nelly,

die bereits 1936 nach der Heirat mit Max Oppenheimer nach New York emigriert

war."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Heinrich Loew: Die israelitische Religions-Gemeinde

Viernheim (Hessen). Festschrift zur Jahrhundertfeier des Synagogenbaues im

August 1927. Viernheim 1927. Abschrift

online zugänglich (interne Seite). |

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 321-324. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 193. |

| Brigitte Perker: Viernheim zwischen Weimar und Bonn.

Demokratie und Diktatur in einer deutschen Kleinstadt 1918-1949. Hg.

Magistrat der Stadt Viernheim. Viernheim 1988. |

| Franz Haas: Die Juden in Viernheim. in: 777-1977.

Zwölfhundert Jahre Viernheim. Viernheim 1977 S. 99-108. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 27-28. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 275-277. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Viernheim

Hesse. Jews lived there from the 17th century and established a community

numbering 60 in 1828. Jews prospered in the tobacco and livestock trade. The

community became affiliated with the Liberal rabbinate of Darmstadt. By 1900 the

Jewish population had grown to 123 (2 % of the total). In the wake of the Nazi

boycott campaign, Jews started leaving before Kristallnacht (9-10

November 1938), when stormtroopers burned down the synagogue and organized the

looting or destruction of Jewish property. During the years 1933-39, at least 28

of the 60 Jews in Viernheim emigrated (17 to the United States). Those who

remained were mostly deported in 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|