|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

(die Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Edith

Wolber)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte Meckesheim zur Kurpfalz. Um 1700 wird mit Moses Marx aus Dilsberg erstmals ein Jude in Meckesheim ansässig.

1744 gab es bereits drei, 1809 sieben jüdische Haushalte. Die jüdische Gemeinde bestand bis zum Jahr

1937 und wurde am 12. Oktober desselben Jahres durch Beschluss des Badischen Staatsministeriums aufgelöst und der Nachbargemeinde

Neidenstein zugeteilt.

Im 19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 40 jüdische Einwohner, 1843 52, 1875 63, höchste Zahl um 1880 mit 66

Personen, 1900 48. 1933 wurden 25 jüdische Einwohner gezählt, einschließlich des jüdischen Dienstpersonals. 1939 gab es noch fünf jüdische Einwohner, zwei davon waren jüdisches Dienstpersonal von auswärts.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), ein rituelles Bad und einen

Friedhof. Eine eigene jüdische Schule ist nicht belegt. Vermutlich besuchten die jüdischen Buben bis zur Aufhebung der Konfessionsschule im Jahr

1876 die jüdische Schule in Neidenstein, danach gemeinsam mit den Mädchen die Simultanschule in Meckesheim. Für die religiöse Unterweisung der Kinder und zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Stellenausschreibungen unten).

Bei der Einteilung der jüdischen Gemeinden Badens in Rabbinatsbezirke im Jahr 1827 wurde Meckesheim anscheinend übersehen. Später zählte die Gemeinde zum Rabbinatsbezirk

Heidelberg.

Die jüdischen Familien lebten vom Handel mit Landesprodukten, Textilien, Leder, Eisenwaren und Vieh. Nach 1809 finden sich auch Berufsbezeichnungen wie Bäckermeister, Schuhmachermeister, Metzgermeister und Gastwirt. 1813 erhielt Isaak Neuberger die Concession zum Führen einer Judenwirtschaft in der Stickelsgasse. Diese jüdische Schankwirtschaft blieb bis 1907 im Familienbetrieb. Zahlreiche jüdische Hochzeiten aus Nah und Fern wurden in dieser Wirtschaft ausgerichtet, denn Meckesheim lag günstig an der neu errichteten Bahnlinie Heidelberg-Heilbronn. Zwischen 1900 und 1909 wurde eine weitere jüdische Gastwirtschaft, das Gasthaus zur Krone in der Mandelgasse, von Lina und Maier Kaufmann betrieben.

Um 1933 gab es noch folgende Handels- und Gewerbebetriebe im Besitz jüdischer Familien / Personen: Landesproduktenhandlung Moses Eisemann (Leopoldstraße 9 mit Lagerhalle Industriestraße 60, abgebrochen), Kolonialwarengeschäft und Altwaren Meier Kaufmann (Bahnhofstraße 7), Manufakturgeschäft Max Neuberger (Friedrichstraße 30), Kurzwarengeschäft Lina Stein (Friedrichstraße 1, abgebrochen), Viehhandlung Liebmann Kaufmann (Luisenstraße 54), Gasthaus zur Krone mit dem Wirt Heinrich Merkle in der Mandelgasse

(die Mutter von Heinrich Merkle, Babette geb. Wormser, konvertierte für die Eheschließung 1886

zum Protestantismus; Heinrich Merkle galt deshalb in der Sprache der NS-Zeit als

"Halbjude").

Zwischen 1910 und 1930 haben sich fast alle um die Jahrhundertwende Geborenen nach ihrer Ausbildung oder dem Studium in süddeutschen Großstädten niedergelassen.

1933 lebten noch 23 jüdische Personen in Meckesheim, darunter auch jüdische Angestellte von auswärts. In den folgenden Jahren sind jüdische Bewohner und Bewohnerinnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien ausgewandert beziehungsweise in Großstädte verzogen. Insgesamt emigrierten neun jüdische Männer, Frauen und Kinder nach Holland. Sieben von ihnen wurden über Westerbork nach Auschwitz oder Mauthausen deportiert und ermordet. Acht Mitglieder der Familien Kaufmann und Stein wurden über Mannheim, Heidelberg oder Kippenheim nach Gurs deportiert oder über Stuttgart und Potsdam nach Auschwitz-Birkenau, Lublin oder Mauthausen. Die letzten drei jüdischen Einwohner wurden im

Oktober 1940 von Meckesheim nach Gurs deportiert. Die Dorfkinder bekamen an diesem Tag schulfrei. Den Soldaten wurde per Feldpostbrief wenig später folgende Nachricht geschickt:

"Unser liebes Meckesheim ist seit 14 Tagen judenfrei und wird es für ewige Zeiten

bleiben." Familie Neuberger konnte mit vier Personen rechtzeitig nach Brasilien emigrieren. Die junge Irene Kaufmann emigrierte nach Palästina, ihr Bruder Bruno nach Südafrika, der Cousin Max Kaufmann nach USA. Johanna Eisemann fand mit ihrem Ehemann Zuflucht in Argentinien. Anna Stein und ihre kleine Tochter Margarete haben das Lager Theresienstadt überlebt und sind nach dem Ende

der NS-Zeit nach Brasilien emigriert.

Von den in Meckesheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben

nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945")ach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" und Archivrecherchen): Max Eisemann (1867), Ernst Eisemann (1893) sowie seine Ehefrau Ilse-Sophie Eisemann Zuckermann und die beiden Kinder Renate (1929) und Harald (1932); Jette Freund geb. Kaufmann (1879), Lina Kaufmann geb. Weil (1868), Ludwig, Liebmann Kaufmann (1871), Maier Kaufmann (1868), Max Kaufmann (1903), Rifka Kaufmann geb. Stahl (1874), Sophie Kaufmann (1874); Lina Stein geb. Neuberger (1876) mit ihren erwachsenen Kindern Julius Stein (1897), Alice Stein (1901), Heinz Stein (1907).

Auch die jüdischen Hausangestellten der Familie Eisemann: Henriette Kiefer (Rheindürkheim), Flora Grombach

(Breisach), Anna Lesem (Offenburg) und Fanny Fuld

(Mannheim) wurden nach Gurs deportiert und in Auschwitz ermordet

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers und Vorsängers

(1845 / 1849 / 1853)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 8. Oktober 1845 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Heidelberg.

[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Meckesheim ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 135 fl., nebst freier Wohnung, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 8. Oktober 1845 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Heidelberg.

[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Meckesheim ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 135 fl., nebst freier Wohnung, sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich anher zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 3. Januar 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Vakante

Schulstellen.

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 3. Januar 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Vakante

Schulstellen.

Die mit einem festen Gehalte von 135 fl., freier Wohnung und einem

jährlichen Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule

besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde Meckesheim,

Synagogenbezirks Heidelberg, ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen mittelst des

betreffenden Bezirksrabbinats bei der Bezirkssynagoge Heidelberg sich zu melden.

Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- und Rabbinatskandidaten können

auch andere inländische befähigte Subjekte, nach erstandener Prüfung

bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen werden." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 30. Juli 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 135

fl. und einem jährlichen Schulgelde von 48 kr. für jedes die

Religionsschule besuchende Kind (und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde Meckesheim

ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 30. Juli 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 135

fl. und einem jährlichen Schulgelde von 48 kr. für jedes die

Religionsschule besuchende Kind (und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen

Gefällen verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde Meckesheim

ist zu besetzen.

Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren

Gesuchen unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über

ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen mittelst des

betreffenden Bezirksrabbinats sich anher zu melden.

Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- und Rabbinatskandidaten können

auch andere inländische befähigte Subjekte, nach erstandener Prüfung

bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen werden."

|

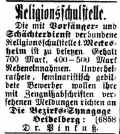

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1879 /

1900 / 1903 (nur zu den Hohen Festtagen)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1879:

"Annonce. In hiesiger Gemeinde ist die Stelle des Lehrers und

Vorsängers mit einem fixen Gehalte von Mark 600 und Nebeneinkünfte von

Mark 250-300 zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1879:

"Annonce. In hiesiger Gemeinde ist die Stelle des Lehrers und

Vorsängers mit einem fixen Gehalte von Mark 600 und Nebeneinkünfte von

Mark 250-300 zu besetzen.

Nur Deutsche können Berücksichtigung finden und wollen Bewerbungen an

Unterzeichneten gerichtet werden.

Meckesheim bei Heidelberg, 13. April 1879. Der Vorstand der

israelitischen Kultusgemeinde." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1900:

"Religionsschulstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1900:

"Religionsschulstelle.

Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

in Meckesheim ist zu besetzen. Gehalt 700 Mark, 400-500 Mark

Nebeneinnahmen. Unverheiratete, seminaristisch gebildete Bewerber wollen

ihre mit Zeugnisabschriften versehenen Meldungen richten an

Die Bezirks-Synagoge Heidelberg:

Dr. Pinkuß." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903:

"Die Gemeinde Meckesheim bei Heidelberg sucht auf die hohen Festtage,

Neujahr und Versöhnungsfest, einen

Vorbeter.

Der Vorsteher: J. Bachert." |

Manuskript

von Berthold Rosenthal, Mannheim (geschrieben 1937) zur jüdischen

Geschichte in Meckesheim mit Familienstammbäumen und einem Gräberverzeichnis

des jüdischen Friedhofes in Meckesheim (auf Seite

zum Friedhof)

(Quelle: Guide to the papers of

Berthold Rosenthal in the Leo Baeck Institute New York)

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Stammbaum der Familien

Bachert und Neuberger

in Meckesheim |

Stammbaum der

Familie Eisemann

in Meckesheim |

| |

|

|

|

|

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Aus der Zeit um 1700 stammte eine Torarolle, die sich noch 1937 in der Synagoge befand. Die Torarolle stammt mit großer Sicherheit von Moses Marx, dem ersten urkundlich erwähnten Juden, der sich in Meckesheim niederließ. Die Torarolle spricht dafür, dass es lange vor dem Bau der Synagoge einen

Betsaal gegeben haben dürfte.

1830 erhielt die israelitische Religionsgemeinde die Erlaubnis, das in der Waschküche eingerichtete Bad und die vorhandene Badestube im Haus des langjährigen

Synagogenrates Eisemann auf dem Grundstück No 55 im Etter (Dorfmitte) als rituelles Reinigungsbad benutzen zu dürfen. In diesem Haus befand sich auch der

Betsaal.

1840 stellte der Meckesheimer Synagogenrat den Antrag zum Bau einer Synagoge. Wegen finanzieller Schwierigkeiten konnte der Synagogenbau mit der Mikwe (rituelles Reinigungsbad) erst

um 1845 fertiggestellt werden. Die Meckesheimer Synagoge diente der jüdischen Landgemeinde 90 Jahre als Ort der Versammlung, des Gebets und des Unterrichts.

Durch Beschluss des Badischen Staatsministeriums vom 12. Oktober 1937 wurde die klein gewordene jüdische Gemeinde aufgelöst und die noch verbliebenen jüdischen Bewohner der Nachbargemeinde

Neidenstein zugeteilt. Die Synagoge wurde

Ende 1937 verkauft. Daher entging sie auch einer Zerstörung beim Novemberpogrom 1938. Seither wird das Gebäude als Wohnhaus (zunächst auch als Schreinerwerkstatt) genutzt.

Adresse / Synagogenstandort: Leopoldstraße

23

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt,

Hinweise bitte an den

Webmaster von "Alemannia Judaica",

E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

| Foto um 1965 (?) |

|

|

| |

Foto bei Hundsnurscher/Taddey

(s.Lit.)

vermutlich um 1965 |

|

| |

|

|

Fotos Ende 1983

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Charakteristisch

für das Gebäude von der Eingangsseite: zwei Eingänge, vermutlich

einerseits zum Betsaal für die Männer und andererseits für die Empore

der Frauen |

| |

|

Fotos 1987

(Sammlung Hahn,

Fotograf: R. Rasemann) |

|

|

| |

Veränderungen am Gebäude:

Die linke Eingangstür ist

zugemauert |

Das Gebäude

von Südosten |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Das Gebäude von Süden |

| |

|

Fotos 2003/04:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum

14.10.2003 bzw. mit *) von

J. Krüger, Karlsruhe Sommer 2004) |

|

|

| |

Blick auf die ehemalige

Synagoge

von der Leopoldstraße |

Das Gebäude

von Süden* |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Blickrichtung wie oben* |

Ostseite im Morgenlicht |

| |

|

|

Fotos Frühjahr 2011

(Fotos: Michael Ohmsen,

Aufnahmen vom März 2011) |

|

|

| |

Das Foto

in höherer Auflösung

auf der Fotoseite von M. Ohmsen |

Das Foto

in höherer Auflösung

auf der Fotoseite von M. Ohmsen |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

Februar 2018:

Erste Verlegung von

"Stolpersteinen" in Meckesheim

Anmerkung: 2018 wurden in Meckesheim die ersten sog. "Stolpersteine"

verlegt; an zwei Standorten (Friedrichstraße 1 und Leopoldstraße 28)

erinnern die insgesamt zwölf Steine an Angehörige der beiden jüdischen

Familien Kaufmann und Stein.

|

Artikel

von Inge Hanselmann in der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom 19.

Februar 2018:

"Erste Stolpersteine in Meckesheim. Jüdische Familien symbolisch

in die Dorfgemeinschaft zurückgeholt

Kunstprojekt erinnert an die Steins und Kaufmanns - Sie wurden 1940

deportiert.

Meckesheim. Stolpersteine erinnern seit Freitag in der Elsenztalgemeinde

an frühere Mitbürger, die jüdischen Glaubens waren und denen ein grausames

Schicksal widerfahren ist. Zweimal sechs eigens angefertigte Betonwürfel mit

glänzender Messingoberfläche setzte der Künstler Gunter Demnig in den Gehweg

vor den Häusern in der Friedrichstraße 1 und der Leopoldstraße 28 ein. In

den Boden ihrer Heimat eingefügt, wurden auf diese Weise die Familien Stein

und Kaufmann symbolisch in die Dorfgemeinschaft zurückgeholt. Im Namen der

'Meckesheimer Initiative für Stolpersteine des Spielmobils im Kraichgau',

begrüßte Bernhard Berger rund 70 interessierte Teilnehmer, die sich am

Morgen an der Zufahrt zum heutigen Ärztehaus am Anfang der Friedrichstraße

eingefunden hatten. Dort lebte bis zum Jahr 1940 Lina Stein mit ihren

Kindern. Seit dem Jahr 2007 sei man beim 'Spielmobil im Kraichgau' auf

Spurensuche nach dem Schicksal der Juden, führte Berger in das Thema ein; am

Dammweg sei das ökumenische Mahnmal errichtet worden. Dr. Edith Wolber hat

das 'Jüdische Leben bis 1940' in ihrem Buch zusammengetragen. Nun werde man

Teil des Kunst-Projekts 'Stolpersteine', durch das an die 'Unglaublichkeit

des Geschehenen' erinnert wird. Seit dem Jahr 1996 seien fast 65.000

Stolpersteine an 1100 Orten in 21 Ländern verlegt worden, teilte Gunter

Demnig mit. Jeder Stein sei handgefertigt und individuell schlage er die

Daten einer Person in die Metallfläche ein. Beispielsweise: 'Hier wohnte

Lina Stein, geb. Neuberger. Jg. 1878. Deportiert 1940 nach Gurs. 1942 in

Auschwitz ermordet.' Mit Bedacht wählte er die Stelle, an der die Erinnerung

an die warmherzige Frau, die einen kleinen Kurzwarenladen führte, an ihre

Kinder und ihre Enkelin wachgehalten werden soll. Passanten, die hier

vorbeikommen, sollen aufmerksam werden und mit den Augen über die Inschrift

auf der blanken Stelle stolpern.

Ein paar Gehminuten entfernt verlegte Demnig vor dem Haus in der

Leopoldstraße 28 weitere sechs Steine zum Gedenken an die hier früher

wohnende Familie Kaufmann. Wieder öffnete er das Pflaster und setzte

handwerklich geschickt Stolpersteine für Lina und Maier Kaufmann und ihre

vier Kinder ein. Während er arbeitete, erzählte eine Frau unter den

Zuschauern, dass ihre Schwester als kleines Mädchen beobachtet habe, wie das

Elternpaar damals von zwei Männern in schwarzen Mänteln abgeholt wurde: 'Die

alten Kaufmanns hatten nur ein kleines Köfferchen dabei…'. Deren Söhne und

Töchter waren zuvor schon emigriert. Jetzt wurde die Familie auf dem

Pflaster ihres Heimatdorfes symbolisch wieder zusammengeführt. Wie ihre

Lebensschicksale im Einzelnen verliefen, wurde am Freitag mündlich

vorgetragen, und ihrer an der Stolperstein-Stelle mit Kerzen und weißen

Rosen gedacht. 'Unsere Gemeinde verschließt ihre Augen nicht vor der

Vergangenheit. Mit der Verlegung der Stolpersteine erinnern wir an das Leid

und an das Unfassbare.' Mit diesem Satz begann Bürgermeister Maik Brandt

seine Rede beim kleinen Festakt am Freitag im Anschluss an die

Verlege-Aktion. Die Gäste trafen sich im Gemeindesaal der katholischen

Kirche der Elsenztalgemeinde, unter ihnen auch Hans Flor aus Gaiberg, ein

Überlebender des Konzentrationslagers Theresienstadt. 'Familien, die unter

der Naziherrschaft auseinandergerissen und zu Nummern degradiert wurden,

werden mit der Stolperstein-Aktion an ihrem letzten frei gewählten Wohnsitz

wieder zusammengeführt und bekommen ihre Namen zurück', sagte der

Bürgermeister weiter und dankte allen Beteiligten für ihre aufwendige und

intensive Arbeit. Die Zahl von sechs Millionen ermordeten Menschen werde

erst dann konkret, wenn die einzelnen Opfer ihre individuellen Gesichter und

Geschichten zurückbekämen, stellte Dr. Edith Wolber fest. Genau das soll

durch die Verlegung der Stolpersteine auch in Meckesheim erreicht werden.

Deswegen sei sie eine klare Befürworterin der Aktion. Natürlich gäbe es auch

kritische Stimmen, wie beispielsweise Charlotte Knobloch, die Präsidentin

der 'Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern' und frühere

Präsidentin des 'Zentralrats der Juden in Deutschland'. Diese fände es

unerträglich, dass auf den eingelassenen Steinen 'herumgetreten' werden

könne. Für andere Menschen seien die Stolpersteine einfach nur 'Quatsch'.

Doch der Meckesheimer Gemeinderat hat der Verlegung mit breiter Mehrheit

zugestimmt - unter der Bedingung, dass die Eigentümer mit dem Projekt im

öffentlichen Raum direkt vor ihrem Haus einverstanden sind. Aus Sicht von

Edith Wolber sollte sich der Blick aber nicht nur auf die Opfer, sondern

auch auf die Täter samt Handlangern und Mitläufern richten. Nur so entstehe

ein Lernprozess, durch den verhindert werde, dass von deutschem Boden noch

einmal solche Gräuel ausgehen könnten. Die künftigen Generationen müssten

zur Wachsamkeit gemahnt und so der Gefahr zur Wiederholung entgegengewirkt

werden.

Die Schatten der Vergangenheit sind immer noch gegenwärtig, stellte sehr

nachdenklich auch der evangelische Pfarrer Dirk Ender fest. 'Stolpersteine

sind eine Mahnung an uns alle, den Weg des friedlichen Miteinanders zu

gehen', schreibt sein katholischer Kollege Bernhard Stern im Grußwort der

kleinen Broschüre zur jetzt erfolgten ersten Verlegung von Stolpersteinen in

Meckesheim, der weitere folgen sollen."

Link zum Artikel |

Hintergrund: Lina Stein geb.

Neuberger wurde im Jahr 1876 in Meckesheim geboren. Gerne wäre sie

Lehrerin geworden, doch das war damals für ein Mädchen aus dem Dorf nicht

möglich. Sie besuchte die Handelsschule in Sinsheim. Mit 20 Jahren heiratete

sie und bekam fünf Kinder, wovon eines früh starb. Nachdem sie im Jahr 1908

Witwe geworden war, übernahm sie den Kurzwarenladen in der Friedrichstraße

1. Ihr Geschäft war ein beliebter Treffpunkt für Frauen und Mädchen,

berichten Zeitzeugen. In der NS-Zeit wurde der Laden erst überwacht, dann

denunziert, boykottiert und letztlich geplündert. Die Familie lebte von den

Almosen der Dorfbewohner. Am 22. Oktober 1940 wurde Lina Stein nach Gurs in

die französischen Pyrenäen deportiert und im August 1942 in Auschwitz

ermordet. Der älteste Sohn von Lina Stein, Julius, hatte für

Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft. Später ging er bei einem jüdischen

Kaufmann in die Lehre und betrieb dann in Stuttgart einen Lebensmittelladen.

Mit seiner Deportation im Jahr 1942 in Richtung Lublin verliert sich seine

Spur. Im Jahr 1945 wurde er für tot erklärt. Über Tochter Alice ist

bekannt, dass sie gerne und häufig musizierte und auch im evangelischen

Kirchenchor mitgesungen hat. Auch sie wurde über das Lager Gurs nach

Auschwitz gebracht, wo sie wie ihre Mutter ermordet wurde. Der jüngste Sohn

war geistig beeinträchtigt. Mit 27 Jahren wurde er in die Heil- und

Pflegeanstalt in Wiesloch eingewiesen, wurde in der Folge

zwangssterilisiert, war im harten Arbeitslager und wurde schließlich nach

Lublin abgeschoben. Sein Todesdatum ist nicht bekannt. Einzig Tochter

Anna hat den Holocaust überlebt. Sie war ausgebildete Krankenschwester

und überstand zusammen mit ihrer Tochter Margareta die Hölle von

Theresienstadt. Beide wanderten im Jahr 1946 zu Verwandten nach Brasilien

aus. Die heute 85-jährige Enkelin von Lina Stein nimmt in Rio de Janeiro

gespannt teil an der Aufarbeitung des jüdischen Lebens in Meckesheim,

berichtete Edith Wolber, die die Lebensgeschichten zusammengetragen hat.

Das Ehepaar Lina und Maier Kaufmann führte ab dem Jahr 1900 das

"Gasthaus zur Krone" in der heutigen Professor-Kehrer-Straße. Sie, geboren

im Jahr 1868, stammte aus der zweiten jüdischen Gastwirtschaft Meckesheims

in der Friedrichstraße 30. Maier, ebenfalls im Jahr 1868 geboren, war von

Beruf Metzger. Das Paar hatte vier Kinder und wohnte beim Schuster Maurer in

der Leopoldstraße, nachdem sie ihr Geschäft aufgegeben hatte. Dort wurden

sie am 22. Oktober 1940 abgeholt und im Jahr 1942 ermordet. Ihre beiden

Söhne waren bereits früh aus Deutschland ausgewandert: Max im Jahr 1898 nach

New York, Arthur im Jahr 1902 nach Buenos Aires. Tochter Johanna und ihr

Ehemann konnten noch 1940 nach New York emigrieren. Auch die jüngste Tochter

Irma ging nach Nordamerika. (IAH). |

| |

|

Juli 2019:

Nachkommen jüdischer Familien aus

Meckesheim zu Besuch in der Gemeinde |

Artikel in der Website der Gemeinde

Meckesheim vom 10. Juli 2019: "Jüdische Familien aus Südafrika und

England auf Spurensuche in Meckesheim

Am 1. Juli fand ein bewegendes Treffen im Meckesheimer Rathaus statt. Zu

Besuch waren Enkel und Urenkel von Liebmann Ludwig Kaufmann und Rifka

Kaufmann, die in Meckesheim wohnten und zunächst aus Nazideutschland

emigrierten. Später wurden sie aus Rotterdam deportiert und in

Auschwitz-Birkenau ermordet. Die aus Südafrika und England angereisten

Familienmitglieder Mike Kaufmann, sein Sohn Grant Kaufmann sowie dessen

Schwester Isabel Mailich mit Sohn Dion Mailich und Ehefrau Lauren Mailich

trafen sich mit Bürgermeister Brandt im Ratssaal des Rathauses. Anschließend

wechselte die Gruppe zum geselligen und für alle Beteiligten sehr

informativen Austausch ins Ristorante Da Nino Meckesheim. Dass Nachfahren

der einst hier lebenden jüdischen Bürger sich die Zeit genommen haben, das

Rathaus zu besuchen hat Bürgermeister Brandt tief bewegt, aber auch sehr

gefreut. Organisiert hatte das Treffen Frau Dr. Edith Wolber, die sich seit

vielen Jahren mit der Geschichte der Meckesheimer Juden befasst. Ebenfalls

anwesend war Herr Bernhard Berger, der sich mitverantwortlich zeichnet für

die Verlegung der Stolpersteine in Meckesheim im Februar 2018. Bürgermeister

Brandt bedankt sich besonders bei Frau Dr. Wolber und Herrn Berger für ihre

Bemühungen."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 197-198. |

| Friedrich Zimmermann: Ortsgeschichte des Kraichgaudorfes Meckesheim

im Elsenztal. 1937. |

| ders.: Die Juden in Meckesheim. Maschinenschriftlich 1936/37. |

|  Edith Wolber: Jüdisches Leben in Meckesheim bis 1940. Die vergessene

Geschichte eines Kraichgaudorfes. verlag regionalkultur Ubstadt-Weiher. 384

S. mit 249 Abb. ISBN 978-3-89735-909-3. € 27,80.

Edith Wolber: Jüdisches Leben in Meckesheim bis 1940. Die vergessene

Geschichte eines Kraichgaudorfes. verlag regionalkultur Ubstadt-Weiher. 384

S. mit 249 Abb. ISBN 978-3-89735-909-3. € 27,80.

Informationen

auf Verlagsseite.

Zu diesem Buch: Um 1700 ließen sich erstmals jüdische Familien in Meckesheim nieder. Die jüdische Landgemeinde bestand in den folgenden 200 Jahren aus wenigen Haushalten und zählte nie mehr als 63 Mitglieder. Die jüdische und die christliche Dorfbevölkerung lebten bis ins 20. Jahrhundert in relativ friedlicher Nachbarschaft: Die einen betrieben Handel, die anderen lebten von der Landwirtschaft und dem Handwerk. Das Zusammenleben änderte sich radikal, als 1930 ein NSDAP-Stützpunkt und die Hitlerjugend gegründet wurden. Einschüchterungen und Ausgrenzungen häuften sich. Die junge jüdische Bevölkerung suchte Schutz in der Anonymität der Großstädte. Einigen gelang die Emigration nach Übersee.

Am 22. Oktober 1940 erfolgte die Deportation der Zurückgebliebenen von Meckesheim nach Gurs. Insgesamt fanden sechzehn Kinder, Frauen und Männer, die entweder in Meckesheim geboren worden waren, gelebt oder eingeheiratet hatten, einen gewaltsamen Tod in den Vernichtungslagern...

Mit dem Buch soll daran erinnert werden, dass es eine Zeit gab, in der die Menschen im Dorf trotz unterschiedlicher Religionen und Überzeugungen relativ respektvoll und einvernehmlich miteinander lebten. Die vergessene Geschichte der christlich-jüdischen Nachbarschaften zeigt aber auch, wie fragil und instabil soziale Beziehungen sein können, wenn demokratische und christlich-humanistische Werte mit Füßen getreten

werden.. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Meckesheim Baden. Jews arrived in 1700

and numbered 63 in 1875 (total 1,261) taking an active part in local life. A

synagogue was built in 1830 and a cemetery

was opened in 1896. In 1933, 17 Jews remained. Ten left in 1934-38, half

emigrating, and five more left for Holland after Kristallnacht (9-10

November 1938). The last five Jews were deported to the Gurs concentration camp

on 22 October 1940, all perishing along with three deported to the camps from

other places.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|