|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

Zurück zur Übersicht: "Jüdische

Friedhöfe in der Region"

Zu den

Friedhöfen im Regierungsbezirk Schwaben

Augsburg

Jüdische Friedhöfe

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

Siehe Seite zur Synagoge in Augsburg (interner

Link)

Zur Geschichte der jüdischen Friedhöfe in Augsburg

Mittelalterlicher Friedhof

In Augsburg hatte bereits die mittelalterliche jüdische Gemeinde einen Friedhof

(genannt "Judenkirchhof"). Vor und nach den

Verfolgungen 1348 lag dieser außerhalb der Stadt am nordwestlichen Rand der

Frauenvorstadt westlich der am Heilig-Kreuz-Kloster vorbeiführenden Straße,

nahe dem Scheitelpunkt der heutigen Straße "An der Blauen Kappe". Nach der

Ausweisung der Juden aus der Stadt 1438/39 wurde der Friedhof durch die Stadt

konfisziert und abgeräumt. Die Grabsteine wurden zu Bauten am Rathaus

verwendet. Ausführliche Informationen zu diesem Friedhof im nachstehenden

Beitrag von Yehuda Shenef:

Eingestellt

im Oktober 2011: Eingestellt

im Oktober 2011:

Beitrag (englisch) von

Yehuda Shenef (Jüdisch-Historischer Verein Augsburg) über den

mittelalterlichen "Judenkirchhof" in Augsburg:

"When even cedars fall in flames". Some explanatory notes on

history and remnants of the Medieval Jewish Cemetery of Augsburg called Judenkirchhof

by Yehuda Shenef. 48 p. Augsburg 2006/2011.

(online

eingestellt als pdf-Datei) |

| |

Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu

den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der

Reichsstadt Augsburg.

Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu

den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der

Reichsstadt Augsburg.

Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €. ISBN-13:

978-3944092-01-0.

vgl. unten in der Literaturliste. |

Friedhof des 19./20. Jahrhunderts im Stadtbezirk Hochfeld

Ab 1806 konnten sich Juden wieder in

Augsburg niederlassen. Ihre Toten wurden zunächst auf dem jüdischen Friedhof

in Kriegshaber

beigesetzt, bis 1867 ein eigener jüdischer Friedhof in Augsburg angelegt werden

konnte. Auf ihm wurde auch eine Leichenhalle erstellt (nach 1945 durch einen

modernen Neubau ersetzt). Der Friedhof ist bereits vor und in der NS-Zeit

mehrfach geschändet worden (1924, 1930, 1935). Er ist von einer Backsteinmauer

umgeben. Das Haupttor befindet sich an der Haunstetter Straße; ein weiteres Tor

am Alten Postweg. Der Friedhof wird bis zur Gegenwart von der Augsburger

Jüdischen Gemeinde belegt. An der linken Mauer befindet sich seit 1920 die

Gedenkstätte

für die gefallenen jüdischen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Weitere

Gedenksteine erinnern an die in der NS-Zeit ermordeten Juden der Stadt.

Einweihung

eines Gefallenendenkmals auf dem Israelitischen Friedhof (1920)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August

1920: "Augsburg, 1. August (1920). Am Freitag, den

30. Juli (1920), wurde auf dem hiesigen Israelitischen Friedhof in der

Haunstetter Straße dem Gemeindevorstand das Denkmal übergeben,

welches zu Ehren der im Kriege gefallenen Augsburger israelitischen

Mitbürger von der Gemeinde erstellt worden ist. Durch Herrn Architekt

Julius Th. Schweighart ist in sehr glücklicher Form die Anordnung

getroffen worden, dass auf dem Friedhof selbst gewissermaßen ein

Kriegerehrenfriedhof geschaffen wurde. Die Grabstätten der nach der

Heimat übergeführten Gefallenen, die in einer Ehrenreihe hier ihre

letzte Ruhe gefunden haben, wurden räumlich durch eine Hecke in einen

kleinen stimmungsvollen Innenhof zusammengefasst. In diesem fand auch das

Denkmal zu Ehren der sämtlichen 24 gefallenen Gemeindemitglieder

Aufstellung. Zwei kräftige Steinpfeiler bilden die Zugangspforte zu der

Anlage. Diese ist einheitlich aus Tuffstein hergestellt, nur die

Gedenktafeln sind aus Treuchtlinger Marmor. Der bildhauerische Schmuck ist

von Herrn Prof. Kindler (München), die Ausführung erfolgte durch Steinmetzmeister

Brenner in Göggingen, die Bronzeschrift stammt aus den Werkstätten

des bekannten Augsburger Meisters Rehle. Die Leitung der

Ausführung oblag unserem Augsburger Architekten Herrn Julius Th.

Schweighart. Durch eine einfach Gedenkfeier wurde das Denkmal seiner

Bestimmung übergeben. Es kann in seiner Schlichtheit als

Segenswürdigkeit Augsburgs bezeichnet werden." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August

1920: "Augsburg, 1. August (1920). Am Freitag, den

30. Juli (1920), wurde auf dem hiesigen Israelitischen Friedhof in der

Haunstetter Straße dem Gemeindevorstand das Denkmal übergeben,

welches zu Ehren der im Kriege gefallenen Augsburger israelitischen

Mitbürger von der Gemeinde erstellt worden ist. Durch Herrn Architekt

Julius Th. Schweighart ist in sehr glücklicher Form die Anordnung

getroffen worden, dass auf dem Friedhof selbst gewissermaßen ein

Kriegerehrenfriedhof geschaffen wurde. Die Grabstätten der nach der

Heimat übergeführten Gefallenen, die in einer Ehrenreihe hier ihre

letzte Ruhe gefunden haben, wurden räumlich durch eine Hecke in einen

kleinen stimmungsvollen Innenhof zusammengefasst. In diesem fand auch das

Denkmal zu Ehren der sämtlichen 24 gefallenen Gemeindemitglieder

Aufstellung. Zwei kräftige Steinpfeiler bilden die Zugangspforte zu der

Anlage. Diese ist einheitlich aus Tuffstein hergestellt, nur die

Gedenktafeln sind aus Treuchtlinger Marmor. Der bildhauerische Schmuck ist

von Herrn Prof. Kindler (München), die Ausführung erfolgte durch Steinmetzmeister

Brenner in Göggingen, die Bronzeschrift stammt aus den Werkstätten

des bekannten Augsburger Meisters Rehle. Die Leitung der

Ausführung oblag unserem Augsburger Architekten Herrn Julius Th.

Schweighart. Durch eine einfach Gedenkfeier wurde das Denkmal seiner

Bestimmung übergeben. Es kann in seiner Schlichtheit als

Segenswürdigkeit Augsburgs bezeichnet werden." |

Lage des Friedhofes

Im südlichen Stadtrandbezirk "Hochfeld" an der

Haunstetter Straße.

|

Lage des jüdischen Friedhofes

in Augsburg auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und über das

Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu

"Friedhof, israel. (Alter Postweg)". |

Cemetery Documentation / Dokumentation des Friedhofes

| Jewish Cemetery Augsburg at Haunstetter Strasse:

|

| |

Neu in 2018: JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on

original vital records 1867 - 1940s.

Neu in 2018: JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on

original vital records 1867 - 1940s.

Researched and displayed by Rolf Hofmann and Herbert Immenkötter.

2018. Als e-book zum

Download eingestellt (18 MB) |

Fotos

(Fotos von Rolf Hofmann; Aufnahmen vom März 2011 und - Aufnahmen

mit Schnee - vom Januar 2015)

|

|

|

In der Mitte Grabstein

für

Josef Heilbronner und

Fanny Heilbronner geb. Levi (S13/9),

rechts für Max Dick (S13/10) |

Grabstein

für Selma Stiel geb. Strauss

(S50/8), rechts dahinter für

Ludwig Epstein mit Gedenkinschrift

für seine Frau Hedwig Epstein

geb. Gunz (S51/8) |

Grabstein

rechts für Hermann Heilbronner

(N2/4), Mitte für Isak Herzfelder und

Luise Herzfelder geb. Loewenbach (N2/3),

links für Abraham Strauss und

Lina Strauss geb. Bauer (N2/2) |

| |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für Ludwig

Bauer,

Ernestine Bauer geb. Eisenberg

und ihr Sohn Max Bauer (S42/9)

(Foto in

höherer Auflösung) |

Grabsteine für

Jacob Waitzfelder (geb. 1844

in Mönchsdeggingen-1903) und Deborah

Waitzfelder geb. Oettinger (geb. 1854 in

Thalmässing) (N3/2), rechts davon

für

Sigmund Reis und Sofie Reis geb. Gallinger

(N3/3) |

Grabstein für Heinrich

Schwarz

(S46/5)

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für Josef

Heilbronner und

Fanny Heilbronner geb. Levi (S13/9) |

Grabstein für Thea Dann geb.

Stein

und Ludwig Dann (N6/5) |

Großer Palmzweig

auf Grabstein-Obelisk |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für Laura Polatschek

(1900-1922, N34/7) |

Grabstein für Abraham Strauss

und

Lina Strauss geb. Bauer (N2/2) |

Grabstein für Emma Bendel

geb. Gunz (S25/3) |

| |

|

|

|

|

|

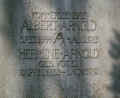

Grabinschrift für

Grete Arnold

(1889-1941) und Arthur Arnold

(1880-1941 im KZ Dachau) |

Grabinschrift für Julius

Fuchs und

Emma Fuchs geb. Freundlich (N11/3) |

Grabinschrift für

Kommerzienrat

Albert Arnold, Hermine Arnold geb. Vogel

und Dr. Friedrich Dessauer (S41/2a) |

| |

| |

|

|

|

|

|

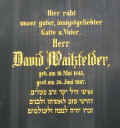

Grabstein für David

Waitzfelder

(1843-1897, N10/6) |

Grabstein für Amson Model

(Name in hebräisch) (N19/12) |

Grabstein für Oskar Lustig

(1896-1942;

im KZ Buchenwald umgekommen) |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für Gitta Kleeblatt

geb. Victor

(geb. 1878 in Burghaun, gest. 1940

in Kempten im Allgäu (N46/14) |

Grabstein für Berta Kutz

geb. Höchstädter und

Hirsch Kutz (N35/5) |

Grabstein für Caroline Kahn

geb. Kohn

aus Paris (geb. in Steppach, gest.

in Göggingen (N17/6) |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für Rosa

Heymann

geb. Lang (1866-1928) und

Albert Heymann (1859-1929) |

Grabstein links

für Alexander Neuburger

(1843-1906) und Betty Neuburger geb.

Binswanger (1855-1920) mit

Gedenkinschrift für Otto und

Lilly Neuburger (1942) |

Grabstein für Benno

Heymann

(1848-1900) und Ida Heymann

geb. Feistmann (1855-1942) |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Grabsteine für Bernhard Blumgart

(gest.

1900) und Sarah Blumgart (gest. 1890) |

Grabstein für David Feist

(1838-1881)

und Julie Feist geb. Gunz (1848-1918) |

Grabstein für Gustav

Oberndorf,

Amerikanischer Konsul (1843-1906) |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein

links für Hermann Höchstädter

(1879-1965) und Amalie Höchstädter

geb. Bach (1891-1982), rechts für

Walter Höchstädter (1914-2007) |

Kindergräber: vordere

Reihe Mitte

Grabstein für

Robert-Max Landauer (1912) |

Grabstein für

Mieczysław Pemper

(1920-2011), Ehrenbürger der Stadt

Augsburg, weitere Informationen zur Person

s. Wikipedia-Artikel

"Mieczysław Pemper" |

| |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein für den Publizisten

Ernst Cramer (1913-2010)

und Marianne Cramer geb. Untermayer

(1916-2008), vgl. Wikipedia-Artikel |

Grabstein für Mieczyslaw

Pemper

(1920-2011), Ehrenbürger der Stadt Augsburg

vgl. Wikipedia-Artikel |

Oben: Schäden des

Zweiten Weltkrieges

an vielen Grabsteinen

|

| |

|

|

|

|

Rosen-/Pflanzendekorationen

auf Grabsteinen

|

Gedenktafel

für namenlose Kindergräber am Eingang zum Friedhof |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Ehrenmal für KZ-Opfer auf

dem

Augsburger Westfriedhof |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Auf dem Augsburger

Westfriedhof gibt es ein Ehrenmal für hier bestattete KZ-Opfer und

Häftlinge, die in Augsburg ums Leben gekommen sind. Viele der ums Leben

gekommenen, bei Bombenangriffen getöteten oder von den

SS-Wachmannschaften ermordeten KZ-Häftlinge sind auf dem Westfriedhof

bestattet. Auf einer der Tafeln des Gräberfeldes stehen Namen von

jüdischen Umgekommenen (Tafel rechts). Informationen nach der Seite www.weltkriegsopfer.de.

Fotos erstellt durch Hubert Joachim im Mai 2008. |

| |

|

|

Einzelne Presseberichte

| März 2010: Leonid

Zamskoy und der jüdische Friedhof an der Haunstetter Straße

|

Artikel von Miriam Zissler in der "Augsburger Allgemeinen" vom

13. März 2010 (Artikel): "Den Gräbern wieder einen Namen gegeben.

1176 Gräber sind auf dem Jüdischen Friedhof an der Haunstetter Straße belegt. Leonid Zamskoy kennt jedes Einzelne. Unzählige Mal ist er die schmalen Reihen abgelaufen, hat die Gräber aufgelistet, einen Plan skizziert. Als der Bauingenieur vor acht Jahren zur jüdischen Gemeinde in Augsburg stieß, gab es keinerlei Unterlagen, kein Belegungsplan, welche sterblichen Überreste sich unter den teilweise verblassten Steinen befinden.

Erste Beerdigung 1886. 1886 wurde die erste Person auf dem lang gezogenen Areal an der Haunstetter Straße beerdigt. Seither sind 1494 Menschen dazugekommen. Doch die Zeit hat an etwa 200 Grabsteinen alle Spuren verwischt. Durch Witterungseinflüsse verwitterten die Schriftzüge auf dem weichen Sandstein. Leonid Zamskoy hat sich auf die Spur nach den Namen gemacht. Die Suche war nicht einfach. Viele Unterlagen der Synagoge wurden während des Zweiten Weltkrieges zerstört.

Der gebürtige Ukrainer kümmert sich mit viel Engagement und Hingabe um die Bauvorhaben der Jüdischen Gemeinde. Für seine Recherchen auf dem Friedhof nutzte er eine Liste der Toten, die 1940 die Nazis erstellt hatten.

'Sie haben alles gründlich untersucht und niedergeschrieben. Familiennamen, Geburts- und

Sterbedaten', erzählt er.

Liste auf Mikrofilm entdeckt. Der Historiker Yehuda Schnepf vom Jüdischen Historischen Verein aus Augsburg hat die Liste auf einem Mikrofilm in einem Archiv entdeckt, berichtet Zamskoy, er selber habe sie ausgewertet. Lückenlos könne er nun mit einem Handgriff bestimmen, wer wo liegt. Waitzfelder neben Strauss oder Binswanger neben

Lautermayer. Manchmal erreichen ihn Anfragen aus dem Ausland. Juden aus den Vereinigten Staaten oder Australien hätten erfahren, dass ihre Vorfahren auf dem Friedhof beerdigt wurden.

'Jetzt kann ich ihnen innerhalb von Minuten sagen, ob das stimmt. Oft mache ich ein Bild von dem Grab und sende es ihnen per

E-Mail', sagt der 53-Jährige.

Zwei- bis dreimal die Woche sieht er auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück nach dem Rechten. Er erhält aber auch Hilfe von städtischen Mitarbeitern. 60 bis 70 Kubikmeter Laub lassen die alten Bäume auf dem Gelände im Herbst fallen.

'Wenn wir die alle alleine beseitigen müssten, dann wäre das eine

Katastrophe', sagt Zamskoy. Außerdem ist er bei allen Beerdigungen anwesend.

'Wir haben im Schnitt 25 im Jahr', sagt er. Das hört sich nicht viel an. Es ist aber viel für die kleine Gemeinde. Rituale müssen eingehalten werden. Wenn ein Jude stirbt, kommt die Chewra Kadischa zusammen. Das ist eine Beerdigungsbrüderschaft. Nach jüdischem Glauben soll niemand einen Vorteil von dem Tod eines Menschen haben. Deshalb kümmern sich ehrenamtliche Helfer um die Toten, waschen sie, kleiden sie in ein einfaches weißes Sterbekleid aus Leinen. Das lauwarme Wasser, das für die Leichenwaschung im Taharahaus benötigt wird, fließt erst seit diesem Winter aus dem Hahn.

'Davor habe ich das Wasser in der kalten Jahreszeit kanisterweise mitbringen müssen', so Zamskoy.

Sanierung kostete 120 000 Euro. Viel Geld und Arbeit hat die Gemeinde in die Sanierung des Gebäudes gesteckt. 1962 wurde es errichtet. Für 120 000 Euro wurden unter anderem das Dach und die Fassade saniert, die sanitären Anlagen erneuert, Warmwasserleitungen installiert. Löcher im blauen Fensterglas hinter dem großen Davidstern trüben den Blick auf das sonst schmucke Gebäude.

'Nach Unruhen in Israel wurden sie im vergangenen Mai eingeworfen', so Leonid Zamskoy. Der Übeltäter musste gut werfen können. Nur die Angehörigen der Verstorbenen erhalten einen Schlüssel. Für Fremde bleibt der Friedhof verschlossen.

Bald wird er gänzlich die Vergangenheit verwahren. Es sind nicht mehr viele freie Grabstätten vorhanden. Ein neues Areal wurde der Gemeinde von der Stadt angrenzend an den Neuen Ostfriedhof in Lechhausen in Aussicht gestellt. Leonid Zamskoy findet diese Lösung gut. Doch noch ist ein wenig Zeit: Rund 150 Mitglieder der jüdischen Gemeinde werden an der Haunstetter Straße ihre letzte Ruhe finden.

Zuletzt wurde der Augsburger Ehrenbürger Ernst Cramer auf dem Friedhof beerdigt. Cramer flüchtete vor den Nazis in die USA, kehrte als Soldat nach Deutschland zurück und lebte später als Publizist und Weggefährte Axel Springers in Berlin. Auf eine Trauerfeier verzichtete er. Seine Eltern und sein Bruder starben im Konzentrationslager. Sie hätten auch keine Trauerfeier gehabt, war seine Begründung.

Bei der Beerdigung zierte nur ein kleines Blechschild das Grab Cramers. Dr. Ernst Cramer stand darauf. Sein Sohn bat Leonid Zamskoy vor der Trauerfeier, den Akademikertitel zu entfernen.

Zamskoy: 'Er sagte mir, dass das sein Vater nicht gewollt hätte. Denn im KZ waren alle Menschen gleich. Ob Akademiker oder

nicht.'" |

| |

|

Juni 2019:

Dokumentation zum jüdischen

Friedhof ist erschienen |

Artikel

von Stefanie Schöne in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22. Juni 2019 (Link

zum Artikel): "Geschichte. Was

der jüdische Friedhof zu erzählen hat. Artikel

von Stefanie Schöne in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22. Juni 2019 (Link

zum Artikel): "Geschichte. Was

der jüdische Friedhof zu erzählen hat.

Der Historiker Yehuda Shenef erforscht schon lange die jüdischen Friedhöfe

Augsburgs. Jetzt legt er eine Monografie über die 1800 Gräber im Hochfeld

vor.

Grabsteine geben eine Ahnung von der eigenen Endlichkeit und legen spannende

Fährten in die Vergangenheit. Auf den drei jüdischen Friedhöfen in Augsburg

verdichten sich die persönlichen Erinnerungen unzähliger Familien zu

insgesamt 550 Jahren Stadtgeschichte. Sie zeigen das Auf und Ab, Erfolg und

Verfolgung der jüdischen Minderheit über die Jahrhunderte. Mit 150 Jahren

ist die Ruhestätte im Hochfeld die jüngste und derzeit die einzige, die von

der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) betrieben wird. Der mittelalterliche

Friedhof am Eisstadion hat keine Spuren hinterlassen, der in Kriegshaber ist

voll und kann nicht weiter belegt werden.

Hunderte Fotos zeigen den Hochfelder Friedhof. Der Historiker Yehuda

Shenef, der 1995 von Israel nach Augsburg zog, erforschte die Gräber,

Denkmäler, Grabsteinmode und Steinmetze über 20 Jahre. Jetzt hat er bei

Books on demand einen Band über den Hochfelder Friedhof veröffentlicht.

Hunderte Fotos zeigen die jüdischen Familien, von Nationalsozialisten

abgeräumte Kindergräber, Grabinschriften und die von den Bomben der

Alliierten zerstörte Leichenhalle im Zentrum des Friedhofs. Ein

50-seitiges Register der etwa 1800 Gräber, ein alphabetisches Verzeichnis

der Bestatteten sowie ihrer in den Konzentrationslagern ermordeten

Verwandten und 53 Porträts jüdischer Augsburger ermöglichen eine gezielte

Personensuche, laden aber auch ein zu einer Lesereise in die jüngere

Augsburger Stadtgeschichte.

Eine Oase im städtischen Trubel. Das Grundstück selbst hatte Carl von

Obermayer, der damalige Vorsitzende der IKG, Mitte des vorletzten

Jahrhunderts erworben. 1867 lag der Bereich außerhalb der Stadtmauern,

ringsum nichts als Landschaft. Heute ist der nur 40 Meter breite, aber 117

Meter lange Grund eine Oase im städtischen Trubel – im Westen und Osten

eingezwängt zwischen den Verkehrsachsen Haunstetter Straße und Altem

Postweg, im Norden und Süden zwischen Berufsschule und Kleingartenanlage.

Carl von Obermayer (1811-1889) war in Augsburg kein Unbekannter. Die

Generation seines Vaters gründete Bayerns erste Bank mit, finanzierte die

Anfänge mehrerer Textilfabriken in der Lechstadt sowie die Eisenbahnstrecke

nach München. Carl selbst war Kommandant der Augsburger Landwehr, studierte

Militärstrategien kreuz und quer in Europa und den USA, ging beim Berliner

Kaiser- und im bayerischen Königshaus ein und aus.

Eine bayernweit einmalige Synagogenorgel. Als die USA ihn zum Konsul

für Bayern ernannten, richtete Obermayer in seinem heute als Standesamt

bekannten Obermayer-Palais in der Maximilianstraße seinen Amtssitz ein. Kurz

darauf verkaufte er das Haus an den ihm nachfolgenden IKG-Vorsitzenden. 1938

wurde es 'arisiert'. Carl von Obermayer selbst ließ sich allerdings

nicht auf 'seinem' neuen Friedhof, sondern auf dem ebenfalls noch offenen

Kriegshaber Friedhof bestatten. Die Reformgemeinde in Augsburg war ihm – so

schreibt Shenef – mit ihrer bayernweit einmaligen Synagogenorgel, ihrem Chor

und der deutschen Predigt zu modern.

1800 Eintragungen auf dem Hochfelder Friedhof. Insgesamt 13

Obermayers jedoch liegen laut Shenefs umfangreichen Grabregister mit 1800

Eintragungen auf dem Hochfelder Friedhof. Max Obermayer, Carls Cousin,

Grabnummer 168, starb 1886. Im Adressbuch der Stadt wird er als 'Commerzien-Rath,

Bankier, Consul' geführt, er wohnte in der Maximilianstraße, besaß jedoch

auch ein Haus in der Schaezlerstraße. Er war ebenfalls amerikanischer Konsul

und arbeitete in Argentinien, Japan und Belgien. Das Augsburger

Naturkundemuseum verdankt ihm eine Reihe von Mitbringseln aus diesen

exotischen Regionen der Welt.

Mietek Pemper rettete 1000 Juden vor den Gaskammern. Überhaupt

versammelt der Friedhof, auf dem sich zu Beginn auch Münchener beisetzen

ließen, eine Reihe von VIPs: Die Eltern von Fritz Landauer, dem berühmten

Synagogen-Architekten. Landauer selbst floh vor den

Nationalsozialisten nach England, wo er 1968 starb. Für den Hochfelder

Friedhof entwarf er noch mehrere Denkmäler, darunter den Grabstein seiner

Eltern. Nicht mit ihm verwandt, aber gleichen Namens: Samuel Landauer

(1846-1937), Grabnummer 1152. Er war Professor, Linguist und Orientalist.

Laut städtischem Adressbuch lebte er in der Völkstraße 34, 1. Stock. Mietek

Pemper (1920-2011) der zusammen mit Oskar Schindler 1000 Juden vor den

Gaskammern rettete, liegt hier ebenso wie die bekannte Pferdehändlerdynastie

der Neuburgers aus Fischach. Von Salomon Neuburger (1818-1887) ist auf dem

Dachspitz seines Hauses am Perlachberg, Ecke Maximilianstraße, zudem eine

gusseiserne Pferdefigur erhalten.

Grundlagenforschung über den Friedhof. Diese Spuren und Zeugnisse

jüdischen Alltags in Augsburg sichtbar zu machen, das ist das Verdienst von

Shenefs Buch. Der Band ist wegen seiner systematischen Grab- und

Sterberegister nicht nur ein Nachschlagewerk für die in alle Welt

verstreuten Nachfahren der ermordeten oder verjagten Augsburger Juden. Er

zeigt auch das neue jüdische Leben: Im hinteren Drittel des beinah voll

belegten Friedhofs ruht bereits die erste Generation der seit 1991 aus der

Ex-Sowjetunion eingewanderten jüdischen Kontingentflüchtlinge.

Zwar existierten online und in anderen Publikationen bereits Informationen

zu den drei Augsburger Friedhöfen. Auch Grabregister gab es bereits. Yehuda

Shenef, der auch Vorsitzender des Jüdischen Historischen Vereins Augsburg

ist, hat nach seinen insgesamt 13 Publikationen zum schwäbischen Judentum

sowie zum mittelalterlichen Friedhof am Eisstadion (2013) und zum

Kriegshaber Friedhof (2013) jetzt erstmals auch die Grundlagenforschungen

über diese Ruhestätte kompakt zwischen schöne Buchdeckel gepackt." |

Der neue jüdische Friedhof im Neuen Ostfriedhof Lechhausen

Schon mehrere Jahre hatte es sich abgezeichnet, dass der Friedhof an der

Haunstetter Straße voll belegt sein würde. Eine Erweiterung des Friedhofes war

nicht möglich. 2019 konnte die jüdische Gemeinde einen neuen Friedhof in

Lechhausen (Teil des Neuen Ostfriedhofes Lechhausen) feierlich einweihen. Auf

dem neuen Begräbnisplatz können etwa 1000 Gräber angelegt werden.

Der Neue Ostfriedhof ist seit 1952 geplant worden. Er wurde jedoch

erst am14. Februar 1964 eingeweiht. Er umfasst im Endzustand eine Fläche in

insgesamt 22,9 ha. Die erste Beisetzung war am 26. Februar 1964. Der

Haupteingang zum Friedhof ist an der Zugspitzstraße 104. Auf dem Friedhof

besteht neben dem allgemeinen Teil seit 1997 auch ein islamisches Grabfeld

(erste Belegung 1998; das islamische Grabfeld umfasst die Abteilungen 32, 36 und

37; rückseitiger Zugang an der Blücherstraße).

Lage des neuen Friedhofes

Im südlichen Stadtrandbezirk "Hochfeld" an der

Haunstetter Straße.

|

Lage des jüdischen Friedhofes

in Augsburg auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und über das

Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu

"Friedhof, Neuer Ostfriedhof". |

Einzelne Berichte

|

Herbst 2019:

Der neue Friedhof wird

eingeweiht

|

Artikel

von V. Shaykhit und L. Kyrey in "Jüdisches Leben in Bayern" Jg. 24 Nr. 140

vom 19. Dezember 2019 S. 31: "Ein neuer Friedhof..." Artikel

von V. Shaykhit und L. Kyrey in "Jüdisches Leben in Bayern" Jg. 24 Nr. 140

vom 19. Dezember 2019 S. 31: "Ein neuer Friedhof..."

Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica III,1 S. 39-65. |

| Yehuda Shenef: "When even cedarfs fall in

flames...". Some explanatory notes on history and remnants of the

Medieval Jewish Cemetery of Augsburg called Judenkirchhof. 48 p. Augsburg

2006/2011 (online

zugänglich - als pdf-Datei eingestellt). |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens

in Bayern. 1988 S. 229-230. |

|  Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu

den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der

Reichsstadt Augsburg. Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €.

ISBN-13: 978-3944092-01-0.

Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu

den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der

Reichsstadt Augsburg. Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €.

ISBN-13: 978-3944092-01-0.

Erhältlich über info@sol-service.de

bzw. telefonisch über 08252/881480 und im Buchhandel.

Beschreibung

des Buches auf der Verlagsseite. |

|

JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on

original vital records 1867 - 1940s.

JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on

original vital records 1867 - 1940s.

Researched and displayed by Rolf Hofmann and Herbert Immenkötter.

2018. Als e-book zum

Download eingestellt (18 MB) |

|

Yehuda Shenef: Die Liebe ist der Dichtung Stern. Der jüdische

Friedhof von Augsburg - Hochfeld. Geschichte, Inschriften, Grabregister,

Biographien, Photos. Hrsg. Jüdisch-Historischer Verein Augsburg. 2019. 200

Seiten. Books on Demand. 35 €. ISBN

978-3752-8565-69. Yehuda Shenef: Die Liebe ist der Dichtung Stern. Der jüdische

Friedhof von Augsburg - Hochfeld. Geschichte, Inschriften, Grabregister,

Biographien, Photos. Hrsg. Jüdisch-Historischer Verein Augsburg. 2019. 200

Seiten. Books on Demand. 35 €. ISBN

978-3752-8565-69. |

vorheriger Friedhof zum ersten

Friedhof nächster Friedhof

|