|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"

Zur Seite über die jüdische Geschichte /

Synagogengeschichte in Ansbach

Zur Seite über den jüdischen Friedhof in

Ansbach

Ansbach (Mittelfranken)

Texte zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Ansbach wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte ergänzt. Neueste Ergänzung vom

4.9.2014.

Übersicht:

| Allgemeine Berichte zur

Geschichte der jüdischen Gemeinde

- Juden

können als "nur geduldete Einwohner" nicht zu den städtischen

Wachtdiensten herangezogen werden (Bericht über Dokumente von 1805; Beitrag

von 1914)

- Früher

Bericht zur jüdischen Geschichte in Ansbach (1842) |

| Zur

Geschichte des Rabbinates in Ansbach

- Aussichten auf erneute Besetzung des Rabbinates Ansbach nach

Rabbiner Moses Hochheimer

(1838)

- Feierliche Amtseinsetzung von

Rabbiner Aron Bär Grünbaum am 12. Juli 1841

- Aufteilung des Rabbinatsdistriktes Ansbach und Ernennung von Rabbiner Aron

Grünbaum (1842)

- Zum 70. Geburtstag von Distriktsrabbiner Aron Grünbaum

(1882)

- 50-jähriges Dienstjubiläum des Distriktrabbiners Aron Grünbaum (1891)

- Beerdigungsfeier für den verstorbenen Distriktsrabbiner Aron Grünbaum

(1893)

- Nachruf

auf Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)

- Zur anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Februar

1894)

- Zur

anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Mai 1894)

- Rabbiner

Dr. Pinchas Kohn wurde zum neuen Rabbiner in Ansbach gewählt (1894)

- Feierliche Vereidigung von Distriktsrabbiner Dr. Pinchas Kohn

(1895)

- Bezirksrabbiner Dr.

Pinchas Kohn weist einen Ruf

nach Nürnberg zurück und bleibt der Gemeinde in Ansbach treu

(1908)

- Dr.

David Brader wurde zum Distriktsrabbiner gewählt (1917)

- Rundschreiben

von Rabbiner Dr. Pinchas Kohn (1919)

- Ausschreibung der Stelle des Distriktrabbiners (1925)

- Feierliche Amtseinführung des

Distriktrabbiners Dr. Elie Munk

(1926)

- Geburtsanzeige der Tochter von Rabbiner Dr. Elie Munk

und seiner Frau Fanny geb. Goldberger (1928)

- Publikation

von Rabbiner Dr. Elie Munk (1933)

- Artikel von Rabbiner Dr. Elie Munk über Pijutim (1937) |

| Aus

der Geschichte der jüdischen Lehrer, der Kantoren und der Schule

- Jüdische Lehrer und Kantoren

- Ausschreibung

der Stelle des Vorsängers und Schochet (1846)

- Lehrer

H. Hofmann kommt aus Cronheim nach Ansbach - Ausschreibung der Stelle in

Cronheim (1876)

- Ausschreibung

der Stelle des Kantors und Schochet (1893)

- Zum

Abschied von Maier Sternberger, 1856-1893 Kantor, Schochet und Mohel in der

Gemeinde

- Zum Tod von Maier

Sternberger (1901 in Harburg)

- Zum Tod des

Lehrers H. Hofmann (1894)

- Kantor

Simon Krämer empfiehlt sich auch als Mohel (Beschneider, 1893)

- 70.

Geburtstag von Kantor Simon Krämer (1928)

- Lehrer

Simon Dingfelder verlässt Ansbach (1904)

- Zu

Lehrer Nathan Adler: 1904-1923 Lehrer in Ansbach (Rückblick 1938)

- Ausschreibung

der Stelle des Kantors und Schochet (1923)

- Jüdische Schulen

- Seit

1844: das Handels-Lehr-Institut des Gabriel Kitzinger

Ausschreibung

1846 - Ausschreibungen 1847/1859

- Erweiterung

des Instituts um eine Unterrichts- und Erziehungsanstalt (1865)

Anzeige

von Lehrer N. Hausmann (1872)

- Hinweis

auf eine frühere Jeschiwa = Talmud-Hochschule in Ansbach (1866)

|

| Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

- Unterstützung

für die Armen der israelitischen Kultusgemeinde (1920)

- Gemeindewahlen (1927)

- Simchat-Tora-Feier

der "Jüdischen Jugend Ansbach" (1931)

- Vortragsabend

des Vereins "Jüdische Jugend Ansbach" (1931)

- Vortrag

über eine Reise ins Heilige Land (1935)

|

| Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

- Advokat

Dr. Samuel Berlin ist beim Schwurgericht in Ansbach tätig (1850)

- Zum Tod des königlichen

Hofrates Dr. Samuel Berlin (1897 in Fürth, war bis 1876 Rechtsanwalt in

Ansbach)

- Dr.

Obermaier aus Ansbach wird königlicher Advokat (Rechtsanwalt, 1852)

- Artikel

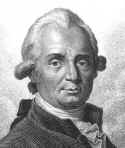

über Dr. Marcus Elieser Bloch aus Ansbach - ein Erforscher der Fischwelt

vor 100 Jahren - von Richard Lesser (Artikel von 1880)

- Zum Tod von Bernhard

Mahler (1908)

- Zum Tod

des aus Ansbach stammenden

Rabbiners Henry Hochheimer (1912)

- Zum Tod von Eduard

Kupfer (1918)

- Zum

Tod des Kempener Rabbiners Dr. Lazar Münz in Ansbach (1921)

- Goldene

Hochzeit von Isidor und Babette Asch (1928)

- Zum

Tod von Joseph Heilbrunn, langjähriger Kassier der Gemeinde (1929)

- Zum

70. Geburtstag von Jakob Weil, ehemaliger Gemeindevorsteher und Stadtrat

(1929)

- Zum

60. Geburtstag des Gemeindevorstehers Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer

(1930)

- Zum

Tod von Anton Michelsohn, langjähriger Vorsteher der Chewra Kadischa (1931)

- Zum

70. Geburtstag von Leo Stein, langjähriges Verwaltungsmitglied der

jüdischen Gemeinde (1935)

- Der

langjährige Gemeindevorsteher Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer zieht nach

Nürnberg (1936) |

| Sonstige Mitteilungen

- In

Ansbach gibt es noch eine Landjudenschafts- und Stiftungskasse (1847)

- Antijüdische

Äußerungen eines Pfarrers (1870)

- Diskussion

in der Kirchensynode zur Frage, ob für die "Bekehrung der

Israeliten" in den Kirchen gebetet werden sollte (1885)

- Neunte

freie Konferenz der bayerischen Rabbiner in Ansbach (1904)

- Über

einen Toraschreinvorhang aus Ansbach (1908)

- Bezirkstagung

der mittelfränkischen Aguda-Gruppen in Ansbach am 1. Mai 1921

- Verbandstagung

des Bayerischen Verbandes gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine in der

Agudas Jisroel Jugend-Organisation in Ansbach (1924)

- Bericht

über die 50. Mitgliederversammlung des Jüdischen Lehrervereins für Bayern

e.V. am 30. und 31. August 1931 in Ansbach

- Vorbereitungen

zum Pessachfest (Artikel von 1932)

- Auftritt

von Julius Streicher in Ansbach (1934)

|

| Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und

Privatpersonen

- Anzeige von Leon Joel

(1936)

- Anzeige

der Mechanischen Nähseiden-Fabrik Eduard Kupfer in Ansbach (1937!)

|

| Weitere Dokumente

- Gerichtliche

Aufforderung an Jachet genannt Jette Ickelheimer (1822)

- Hochzeitstelegramm

nach Ansbach an Blumenthal im Hotel Jochsberger (1905)

- Rechnung

der Bayerischen Handelsbank Filiale Ansbach, vorm. Wolf S. Gutmann (1908)

|

| Erinnerungsarbeit

- einzelne Presseartikel

- Über

die Geschichte der Familie Theobald und Lilly Hirschkind aus Ansbach

(Artikel von 2009) |

Allgemeine Berichte zur

Geschichte der jüdischen Gemeinde

Juden

können als "nur geduldete Einwohner" nicht zu den städtischen

Wachtdiensten herangezogen werden (Bericht über Dokumente von 1805; Beitrag von

1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. November 1914: "Ein zeitgemäßer Beitrag zur

Geschichte der Juden in Ansbach. Von Dr. A. Eckstein. Es wird

wohl gegenwärtig im ganzen Umfang des Deutschen Reiches kaum eine

größere Stadt geben, in welcher nicht Freiwillige aus den Kreisen der

Bürgerschaft an Stelle von zur Fahne eingezogenen Polizeimännern den

nächtlichen Wachtdienst aushilfsweise mitbesorgen würden. Dass auch

unsere Glaubensgenossen überall dabei sind, um in Erfüllung dieser

Bürgerpflicht als Augen des Gesetzes über die Ruhe ihrer Stadtgenossen

zu wachen, darf als selbstverständlich angenommen werden. Wie man aber

noch vor kaum einem Jahrhundert über die Befähigung von Juden auf dem

verantwortlichen Posten des städtischen Wachtdienstes im allgemeinen

dachte, das kann bei dieser Gelegenheit auf Grund eines den Beständen des

geheimen Staatsarchivs in Berlin (Rep. 44 C Polizei-Departement Nr. 119)

entnommenen Aktenstückes an einem Beispiel aus der Geschichte gezeigt

werden.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. November 1914: "Ein zeitgemäßer Beitrag zur

Geschichte der Juden in Ansbach. Von Dr. A. Eckstein. Es wird

wohl gegenwärtig im ganzen Umfang des Deutschen Reiches kaum eine

größere Stadt geben, in welcher nicht Freiwillige aus den Kreisen der

Bürgerschaft an Stelle von zur Fahne eingezogenen Polizeimännern den

nächtlichen Wachtdienst aushilfsweise mitbesorgen würden. Dass auch

unsere Glaubensgenossen überall dabei sind, um in Erfüllung dieser

Bürgerpflicht als Augen des Gesetzes über die Ruhe ihrer Stadtgenossen

zu wachen, darf als selbstverständlich angenommen werden. Wie man aber

noch vor kaum einem Jahrhundert über die Befähigung von Juden auf dem

verantwortlichen Posten des städtischen Wachtdienstes im allgemeinen

dachte, das kann bei dieser Gelegenheit auf Grund eines den Beständen des

geheimen Staatsarchivs in Berlin (Rep. 44 C Polizei-Departement Nr. 119)

entnommenen Aktenstückes an einem Beispiel aus der Geschichte gezeigt

werden.

In Ansbach war's, einer Stadt im bayerischen Mittelfranken, deren geschichtliche

Bedeutung mit dem Wachstum und dem Erblühen der Fürstenfamilie der

Hohenzollern aufs innigste zusammenhängt. Ehemals war Ansbach nämlich

die Haupt- und Residenzstadt einer markgräflichen Seitenlinie der

Hohenzollern, deren letzter Spross, ein Neffe Friedrichs des Großen, am

2. Dezember 1791 zugunsten des preußischen Königshauses der Regierung

seines Ländchens, zu welchem auch Bayreuth gehörte, entsagte. An

der Spitze der Verwaltung dieser preußisch gewordenen Provinz in Franken

stand der nachmals berühmte Hardenberg, der 1798 nach Berlin

berufen wurde, um von dort aus die fränkischen Angelegenheiten zu leiten.

Als nun gelegentlich des 3. Koalitionskrieges gegen die Korsen im Jahre

1805 das Militär aus Ansbach ausmarschiert war, beschloss der dortige

Magistrat, zu der dadurch notwendig gewordenen Bewachung der Stadt durch

die bürgerlichen Einwohner auch die Juden heranzuziehen, aber

nicht zum persönlichen Ehrendienste, sondern zur Ablösung dieser

Verpflichtung durch einen 'Lohnwächter', der dafür mit einem Betrage von

35 Kreuzern pro Tag entschädigt werden sollte. Diese zweifelhafte

Auszeichnung, die man ihnen zugedacht, lehnten die Juden von Ansbach

dankend ab und legten dagegen eine motivierte Beschwerde ein. Mit welchen

Gründen und mit welchem Rechte, das ist aus dem nachfolgenden Aktenstück

zu ersehen:

'Ansbach, den 28. Oktober 1805. Der hiesige Stadt-Magistrat hat bei den

gegenwärtig eingetretenen Umständen, welche die Bewachung der Stadt

durch die bürgerlichen Einwohner notwendig machten, die hiesige

Judenschaft zur Leistung der Wachtdienste mit beiziehen wollen, weil

1. die Juden bürgerliches Gewerbe treiben und sonst nicht-eximierten Standes

sind;

2. weil keine Verordnung vorliegt, nach welcher sie zum Dienst der

Bewachung der Stadt auf die Zeit der Abwesenheit der Garnison frei sind.

Diese Wachtdienstleistung ist ihnen unter der Eröffnung von dem

Dirigenten des Magistrats auferlegt worden, dass sie der sie treffenden

Reihe nach einen Lohn-Wächter, für welchen der gewöhnliche Preis von 35

kr. rh. (= rheinische Kreuzer) bezahlt werden müsse, stellen oder

Exekution gewärtigen müssten.

Die Vorsteher der Judenschaft haben gegen diese Verfügung beschwerende

Vorstellung bei uns eingereicht und sich teils auf die bisher bestandene

Observanz, wonach ihnen nie dergleichen Wachtdienste zugemutet worden,

teils auf die ihnen schon auferlegte höhere Steuern und Schutz-Abgaben,

wodurch sie dergleichen Natural-Dienstleistung reluiert (?) zu haben

glauben, berufen.

Die Observanz haben sie wirklich für sich, da sie noch niemals zur

Wachtdienstleistung beigezogen worden sind, auch selbst in neueren Fällen

nicht, wo die Garnison ausmarschiert war, wie dies der Fall beim Ausmarsch

des v. Voit'schen Regiments im Jahre 1777 gewesen

ist.

Nach der Markgräflichen Juden-Ordnung vom Jahre 1759 Tit. VI § 2 3

müssen Juden zwar zu Marsch-Quartiers und Botenlohns Kassen Beiträge

leisten. Allein es ist zweifelhaft, ob dies analogisch auf

Wachtdienstleistungen angewendet werden kann. Es scheinen verschiedene

nicht unerhebliche Gründe dem entgegen zu stehen.

Die Bewachung zur inneren Sicherheit ist eine polizeiliche Anstalt, die

nur von wirklichen Staatsbürgern vollstreckt werden kann. Den Juden,

welche eigentlich nur geduldete Einwohner sind, diese Bewachung

anvertrauen oder sie dazu mit beiziehen zu wollen, ist wohl unlängbar

vielen Inkonvenientien unterworfen, und gleichwohl würde es unbillig

sein, sie zur Ablösung einer Pflicht mit Gelde anzuhalten, die sie durch

ihre Abgaben schon redimiert zu haben |

glauben, und zu deren Naturalleistung sie in jedem Fall zugelassen werden

müssten, wenn sie solche ohne Verletzung ihrer Religions- und

Sittengrundsätze übernehmen zu können vermeinen sollten, welches wohl

der Fall sein könnte. Wenigstens würden sie die Wachtdienste, nach

Anleitung der erwähnten Juden-Ordnung, außer den Sabbattagen, wo man

ohnehin solche von ihnen nicht fordern könnte, selbst in natura durch

ihre Glaubensgenossen verrichten wollen, und dadurch zu mancherlei

Unordnungen Anlass geben. So dringend notwendig scheint uns diese

Beiziehung der Juden zu den Wachtdiensten überhaupt noch nicht zu sein,

um solche auf Kosten und Gefahr der allgemeinen Ordnung und Ruhe

einführen zu wollen.

glauben, und zu deren Naturalleistung sie in jedem Fall zugelassen werden

müssten, wenn sie solche ohne Verletzung ihrer Religions- und

Sittengrundsätze übernehmen zu können vermeinen sollten, welches wohl

der Fall sein könnte. Wenigstens würden sie die Wachtdienste, nach

Anleitung der erwähnten Juden-Ordnung, außer den Sabbattagen, wo man

ohnehin solche von ihnen nicht fordern könnte, selbst in natura durch

ihre Glaubensgenossen verrichten wollen, und dadurch zu mancherlei

Unordnungen Anlass geben. So dringend notwendig scheint uns diese

Beiziehung der Juden zu den Wachtdiensten überhaupt noch nicht zu sein,

um solche auf Kosten und Gefahr der allgemeinen Ordnung und Ruhe

einführen zu wollen.

Zwar ist nicht zu leugnen, dass der hiesigen Bürgerschaft gegenwärtig

die beschwerliche Wachtdienstleistung sehr hart falle, indessen würde die

Erleichterung für sie durch die Beiziehung der Judenschaft nicht

bedeutend sein, weil zu den täglich auf die Wache ziehenden 72 Mann, die

Juden nur 6 Mann beistellen sollen. Wir sehen uns jedoch veranlasst, bei

Eurer Königlichen Majestät alleruntertänigst anzufragen,

ob ohngeacht der bisher bestandenen Observanz die Juden zur Leistung der

Stadtwachtdienste während der Abwesenheit der Garnison, und zu deren

Bezahlung in Gelde angehalten werden sollen.

Ansbach'sche Kriegs- und Domainen-Kammer.'

Darauf erfolgte der folgende Bescheid: 'Berlin, den 18. November

1805.

Wir finden die in Eurem Bericht vom 28. Oktober vorigen Monats gegen die

Beiziehung der dortigen Juden zu den Stadtwachdiensten, oder statt deren

Naturalleistung zu gebende Geldbeiträge, aufgestellten Gründe sehr

richtig. Solange sie nicht wirkliche Bürger, sondern bloß geduldete

Einwohner sind, kann ihnen die Wachtleistung nicht anvertraut werden.

Die Naturalleistung des Wachtdienstes würde Aufsehen und Unordnung zur

Folge haben und wird ihnen dies nicht gestattet, so kann auch keine

Wachtgelderzählung von ihnen gefordert werden. Wenn die Abgaben der Juden

für den Schutz als bloß geduldete Einwohner nicht beträchtlich

genug sind, so müssen solche erhöht werden, bis die gänzliche Reform

der Juden, die sie zu Staatsbürgern macht, eintritt, und darüber sind

bereits Eure Vorschläge gefordert. Ihr habt hienach dem dortigen

Magistrat das Erforderliche zu eröffnen. gezeichnet von

Hardenberg.'

Danken wir es dem Veränderer der Zeiten, dass die Juden der Gegenwart

überall im deutschen Vaterlande zum Ehrendienste eines Stadtwächters 'in

natura' zugelassen werden, ohne die Erregung öffentlichen Aufsehens und

die Störung der öffentlichen Ordnung aus solcher Veranlassung

befürchten zu müssen." |

Früher Bericht zur jüdischen Geschichte in Ansbach (1842)

|

|

|

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1842: "(Aus dem

neuen Jahresberichte des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839).

‚Über die ersten Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.’

Mitgeteilt von J.M. Fuchs, Professor in Ansbach. (Fortsetzung.).

Ansbach. Der erste Bürgermeister der Stadt Ansbach, Herr Endres, hat über

die ersten Ansässigmachungen von Israeliten in genannter Stadt einen sehr

interessanten Bericht mitgeteilt, welchen wir in seinen Hauptmomenten

bekannt machen. Die magistratische Registratur ist im Besitz von Akten über

die Judenverhältnisse, welche die Nachrichten, die Fischer in seiner

Geschichte und Beschreibung der Stadt Ansbach, Abschnitt XIV S. 168 über

die ersten Ansiedelungen der Israeliten in hiesiger Stadt gegeben hat, näher

bestimmen.

Durch ein Ausschreiben der markgräflichen Regierung vom 27. März 1564

wurden alle Ämter aufgefordert, die in ihrem Amtsbezirk befindlichen

Juden vorkommen zu lassen, Abschriften von ihren Freiheitsbriefen zu

nehmen, und diese Abschriften unverzüglich einzusenden; wenn ein Amt

keine Juden haben würde, solle dies ebenfalls gemeldet werden, es solle

ferner kein Amt einen Juden in seinen Amtsbezirk einkommen lassen und

wissentlich gedulden.

Hierauf berichteten unter dem 2. Juni 1564 Bürgermeister und Rat (umgeschrieben):

‚Dass wir hier in der Stadt keine wissentliche Juden haben, auch sonst

auf unseren und gemeinen Stadtgütern keine leiden und gedulden außerhalb

was je zu Zeit auf den Jahr- und Wochenmärkten und… sich von fremden

Juden zutrept, die wöchentlich ab- und zuziehen.’ ‚Was sie aber für

Freiheitsbrief oder von wem dieselbigen sie haben, ist uns unbewusst’.

Hierdurch ist also aktenmäßig festgestellt, dass im Jahre 1564 noch

keine Juden in hiesiger Stadt waren, wohl aber dass fremde Juden von Zeit

zu zeit in die Stadt kamen und besonders auf den Jahr- und Wochenmärkten

Verkehr trieben.

In den Lichtmesssteueranlagsregistern (sie gehen bis in das 15.

Jahrhundert zurück), oder in den Anlagsregistern über eine Art

Gemeindeumlage hiesiger Stadt, Lichtmesssteuer genannt – finden sich zum

erstenmal in den Registern von 1642 unter den am Schlusse eingetragenen

‚Eingeflohene Bauers- und andere Leut’ ganz am Ende zwei Juden aufgeführt,

wie folgt: Mosche Jud, Schmul Jud.

Im Register von 1643 finden sich beide wieder so vorgetragen: 3 Gulden

Mosch, Jud. 3 Gulden Schmul, Jud. Im Register von 1644 findet sich bloß:

3 Gulden Mosch Judt verzeichnet; ebenso in den Registern von 1645 und

1646. In dem Lichtmesssteueranlagsregister von 1647 sind wieder unter der

oben bezeichneten Rubrik am Schlusse vorgetragen: 3 Gulden Mosch Jud, und

so noch 6 andere, und so findet man ferner in den spätern jährlichen

Registern bald mehr bald weniger Juden dieser Art verzeichnet. – In den

ältern Rathhausakten Tom. I. Judensachen von 1560-1715 ist ein Bericht

vom Bürgermeister und Rat allhier enthalten dessen Eingang so lautet:

‚Euer fürstlicher Gnaden sollen wir nicht pergen, wie das die sich im

Zeithero allhie uff gehalten: sogenannte Schmul und Mosch die Juden wie

ingleichen Moschens Tochtermann eine solche Anzahl ihrer Mitjudengenossen

hieherziehen, dass fast Niemand mehr im Hand und Wandel vor ihnen

einkommen kann etc.

Es bitten Bürgermeister und Rat ‚Diese gottlosen wucherlichen Juden

ausschaffen zu lassen.’ Datum dieses Berichtes ist von schwarzer Tinte

9. Januar 1641. Dieses ist aber mit roter Tinte durchstrichen und mit

rother Tinte darüber gesetzt: 23. Juni 1643. Sogleich nach diesem

Berichte findet sich in den Akten ein Verzeichnis der Juden, so sich

allhier zu Onolzbach in den Vorstädten und Stadt aufhalten, d.d. Oktober

1631. Nach diesem Verzeichnis waren die eingewanderten Juden aus Obernzenn,

Jala (wahrscheinlich Ickelheim bei Windsheim), Leutershausen,

Berolzheim, Crailsheim,

Feuchtwangen, Bechhofen,

Fürth, Hafefeld, Mainstockheim,

Gunzenhausen.

Im Lichtmesssteuerregister von 1657 sind die Juden das Erstemal auf

folgende Weise eingetragen: 4 Gulden Ambsen Jud, 3 Gulden Mosch Jud, 2

Gulden Loew Jud vermöge seines Schutzbriefes vom 21. August 1651. 2

Gulden Judas Jud inhalt fürstlichen Dekrets vom 21. Oktober 1655. ebenso

finden sie sich 1658 und 1659 wieder vorgetragen. Ferner findet sich in

den genannten Akten eine Schrift an Seine Fürstliche Durchlaucht: Untertänigste

Ableinung und Gegenverantwortung, Simon Models Hochfürstlich

Brandenburgische Schutzverwandten Juden allhie zu Onolzbach etc. ferner

ein Verzeichnis Fol. 75 d.d. 23. Dezember über die jüdischen

Haushaltungen und ihr Vermögen allhier zu Onolzbach etc. In demselben

sind acht Haushaltungen angegeben, die Zahl und das Alter der

Familienglieder, ihre liegenden Güter, ihr Vermögen an Geld, ihre

Steuern und Abgaben…"

|

Aus der Geschichte des Rabbinates in Ansbach

Im 19./20. Jahrhundert waren Rabbiner in Ansbach:

| 1793-1835 Rabbiner Moses Hochheimer (geb. 1755 in Veitshöchheim,

Studium an der Fürther Jeschiwa und in Frage, 1777 Ordination, 1790-93 Lehrer in

Fürth, dann nach Ansbach berufen, ab 1793

Distriktsrabbiner in Ansbach, gest.

1835 in Ansbach) |

| 1835-1841 Rabbinatsverweser Jacob Oberdorfer (geb.

1807 in Wallerstein, nach der Rabbinatszeit in Ansbach Prediger in Wandsbek,

Hamburg, 1857 Rabbiner in Pniewy (Pinne), Posen, 1861-1884 Rabbiner im

württembergischen Oberdorf, gest. 1884 in

Oberdorf)

|

| 1841-1893 Rabbiner Aron Bär Grünbaum (geb. 1812 in

Gunzenhausen, Abitur am Gymnasium

Carolinum in Ansbach, lernte in der Stadt bei Rabbiner Hochheimer; 1835

Ordination in Bamberg, seit 1841 Rabbiner in Ansbach, gest. 1893 in

Ansbach)

|

| 1894-1915 / 1919 Rabbiner Pinchas Kohn (geb. 1867 in

Kleinerdlingen als Sohn von Rabbiner Marx Michael Kohn, Enkel von Rabbiner

David Weiskopf): Besuch des Realgymnasiums in Halberstadt, Studium in Berlin

und Besuch des dortigen Rabbinerseminars, 1890-1893 Rabbiner in Burgkunstadt, 1893 Promotion und

Rabbinatsverweser in Mannheim, 1894

Distriktrabbiner in Ansbach, Mitbegründer der "Agudat Israel", vgl. unten 1937-1939)

|

| 1915-1917 Rabbinatsverweser Dr. Chaim Heinrich Cohn

(geb. 1889 in Basel, Studfien in Pressburg,

Lausanne und Straßburg, Staatsexamen als Oberlehrer für Englisch und

Französisch, 1914 Ordination in Berlin, nach seiner Zeit in Ansbach 1917/18 Militärrabbiner an

der Westfront, 1939 nach London emigriert, gest. 1966 in London) |

| 1917-1925 Rabbiner Dr. David Brader (geb. 1879 in Ichenhausen,

Studium in München, 1906-1908 Rabbinatssubstitut in Ansbach, 1912-1917

Reallehrer in

Nürnberg, 1925 in die Schweiz verzogen, weitere Geschichte unbekannt). |

| 1926-1937 Rabbiner Dr. Eli Munk (geb. 1900 in Paris,

Studien am Rabbinerseminar in Berlin, nach seiner Zeit in Ansbach 1937 nach Frankreich emigriert, bis 1943

Rabbiner in Paris und Nizza, 1943 in die Schweiz geflohen, 1945 in die USA,

gest. 1980 in New York). |

| 1937-1939 Rabbiner Pinchas Kohn (vgl. oben

1894-1915; 1923-1937 Präsident der "Agudat Israel" in Wien; 1937

nach Ansbach zurückgekehrt; im

Februar 1938 in die Schweiz emigriert; bei Kriegsausbruch 1939 nach London, wo er am 12. Juli

1941 starb). |

Aussichten auf erneute Besetzung des Rabbinates Ansbach nach Rabbiner Moses Hochheimer

(1838)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1838: "Ansbach,

8. Februar (1838). Es ist Hoffnung vorhanden, dass die einflussreiche,

seit Jahren nur verweste Rabbinatsstelle in der Kreishauptstadt Ansbach

demnächst besetzt werden wird. In einem allerhöchsten Reskripte auf eine

Reklamation der zu dem Rabbinatssprengel gehörigen Gemeinde Schopfloch

ist dies mit Bestimmtheit ausgesprochen. Möchte sie doch einem tüchtigen

Bewerber zuteil

werden, - der Halbgebildeten haben wir schon genug!". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1838: "Ansbach,

8. Februar (1838). Es ist Hoffnung vorhanden, dass die einflussreiche,

seit Jahren nur verweste Rabbinatsstelle in der Kreishauptstadt Ansbach

demnächst besetzt werden wird. In einem allerhöchsten Reskripte auf eine

Reklamation der zu dem Rabbinatssprengel gehörigen Gemeinde Schopfloch

ist dies mit Bestimmtheit ausgesprochen. Möchte sie doch einem tüchtigen

Bewerber zuteil

werden, - der Halbgebildeten haben wir schon genug!". |

Feierliche Amtseinsetzung von Rabbiner Aron Bär Grünbaum am 12. Juli 1841

Artikel in den "Israelitischen Annalen" vom 17. September

1841: "Altenmuhr, 19. Juli 1841. - Die unterm 25. Mai letzten

Jahres Ihnen gemeldete Rabbinerwahl für den Distrikt Ansbach erhielt, wie

vorauszusehen war, ungesäumt die Bestätigung der Regierung, und erfolgte

der Installationsakt in der dortigen Synagoge nach beifolgendem Programm

am 12. Juli (1841) unter dem Zuströmen eines zahlreichen teilnehmenden

Publikums von nahe und ferne auf eine ebenso feierliche als erhebende

Weise. Artikel in den "Israelitischen Annalen" vom 17. September

1841: "Altenmuhr, 19. Juli 1841. - Die unterm 25. Mai letzten

Jahres Ihnen gemeldete Rabbinerwahl für den Distrikt Ansbach erhielt, wie

vorauszusehen war, ungesäumt die Bestätigung der Regierung, und erfolgte

der Installationsakt in der dortigen Synagoge nach beifolgendem Programm

am 12. Juli (1841) unter dem Zuströmen eines zahlreichen teilnehmenden

Publikums von nahe und ferne auf eine ebenso feierliche als erhebende

Weise.

Es hatten sich auch, außer einer Kommission des hochlöblichen

Stadtmagistrats, eingefunden: Seine Exzellenz der Regierungspräsident

Herr von Andrian, viele Mitglieder der königlichen Regierung und des

königlichen Stadtgerichts, der königliche Landrichter der treffenden Landgemeinden,

die protestantische Stadtgeistlichkeit (im Ornate) und viele Honoratioren

der Stadt. Das Innere der Synagoge mit einer neu erbauten Kanzel war

sinnig ohne Überladung ausgeschmückt und beleuchtet, und die Ausführung

der Gesänge ließ nichts zu wünschen übrig.

Einer noch höheren Anerkennung hatte sich die von dem neu ernannten

Rabbiner, Herrn Grünbaum, mit vieler Würde und mit einem kräftigen und

wohlklingenden Organ vorgetragene Predigt zu erfreuen, und wurde besonders

hervorgehoben, dass er in derselben, fern von aller affektierten

Priesterlichkeit, über seine künftige Amtsführung unumwunden, ohne

seine Ansichten und Grundsätze auf Schrauben zu stellen oder so zu

verallgemeinern, dass sie auch in jeder Kirche vorgetragen werden können,

als ein Rabbiner sich ausgesprochen hat, der seine Stellung begreift und

Kraft und Willen hat, ihre Ehre zu machen.

Dies wollen Sie aus der im Druck herausgekommenen anliegenden Predigt

ersehen.

Später gab die Gemeinde in dem Lokale der 'Harmonie' ihrem Rabbiner ein

Souper, nach dessen Beendigung das schon länger bestehende

Liebhabertheater genannter Gesellschaft ein auf die Feier des Tages Bezug

habendes Stück recht brav aufführte und mit einem passenden Transparent

in später Nacht die Feier würdig schloss.

Wer nur einigermaßen mit den Verhältnissen vertraut ist, der muss

freudig den großen Fortschritt anerkennen, welcher die Gemeinde Ansbach

durch die Art der Feier dieses schönen Tages bestätigt hat. Noch vor

wenigen Jahren wäre dort die Ausführung eines deutschen Gesanges in der

Synagoge als Todsünde betrachtet worden; alle ihre Einrichtungen hatten

noch jenen vermoderten Anstrich; man war gewohnt, sie in den ersten Reihen

der blinden Eiferer zu sehen. Alles dies ist nun anders; ein frischer

Lebensgeist waltet in ihr und übt wohltätigen Einfluss auf die

benachbarten Orte. Ehre den würdigen Vorständen dieser Gemeinde! Ehre

aber auch den einzelnen Gliedern derselben, die weit entfernt von der

jetzt so sehr gehegten Oppositions- und Parteisucht, sich auch in das in

Liebe fügen, was ihren Ansichten nicht immer zusagt. Möge es nur immer

so bleiben! - K." |

Aufteilung des Rabbinatsdistriktes Ansbach und Ernennung von Rabbiner Aron

Grünbaum (1842)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. September 1842: "Aus

Mittelfranken, 13. März (1842. – Der Rabbinatsdistrikt Ansbach, welchem

früher der ehrwürdige Moses Hochheimer, seligen Andenkens, vorstand,

ist, da er 23 Gemeinden enthielt, in 3 Rabbinate geteilt worden, nämlich Ansbach,

Schopfloch und Welbhausen.

Herr Grünbaum wurde zum Rabbinen in Ansbach, Herr Ehrlich

zum Rabbinen in Schopfloch ernannt, und beide in

einer Woche, Mitte Juli 1841, in ihr Amt feierlich eingesetzt, seit

welcher Zeit beide Männer auch zum Segen ihrer Gemeinden und zum Heile

Israels wirken. Langsamer geht es mit der Besetzung des neu gebildeten

Distrikts Welbhausen…" Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. September 1842: "Aus

Mittelfranken, 13. März (1842. – Der Rabbinatsdistrikt Ansbach, welchem

früher der ehrwürdige Moses Hochheimer, seligen Andenkens, vorstand,

ist, da er 23 Gemeinden enthielt, in 3 Rabbinate geteilt worden, nämlich Ansbach,

Schopfloch und Welbhausen.

Herr Grünbaum wurde zum Rabbinen in Ansbach, Herr Ehrlich

zum Rabbinen in Schopfloch ernannt, und beide in

einer Woche, Mitte Juli 1841, in ihr Amt feierlich eingesetzt, seit

welcher Zeit beide Männer auch zum Segen ihrer Gemeinden und zum Heile

Israels wirken. Langsamer geht es mit der Besetzung des neu gebildeten

Distrikts Welbhausen…" |

Zum 70. Geburtstag von Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1882)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. November 1882: "Ansbach, 15.

Oktober. Heute wurde der 70. Geburtstag des Herrn Distriktsrabbiners Grünbaum,

sowohl von der hiesigen als auch von den Distriktgemeinden und den Lehrern

des Bezirks feierlich begangen. Zahlreiche Gratulationen, sowie mehrere

prachtvolle Geschenke gingen dem Jubilar von verschiedener Seite zu." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. November 1882: "Ansbach, 15.

Oktober. Heute wurde der 70. Geburtstag des Herrn Distriktsrabbiners Grünbaum,

sowohl von der hiesigen als auch von den Distriktgemeinden und den Lehrern

des Bezirks feierlich begangen. Zahlreiche Gratulationen, sowie mehrere

prachtvolle Geschenke gingen dem Jubilar von verschiedener Seite zu." |

50-jähriges Dienstjubiläum des Distriktrabbiners Aron Grünbaum (1891)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1891: "Ansbach, im Juli

(1891). Vergangenen Sonntag feierte unser allverehrter Distrikts-Rabbiner

Herr Aron Grünebaum sein 50jähriges Dienstjubiläum. Je näher der

Festtag kam, desto mehr zeigte es sich, welch’ seltener Beliebtheit und

Popularität sich unser Herr Rabbiner erfreut. Zeichen der Verehrung

wurden schon tags vorher in verschiedenster Art gegeben. Aus den

entferntesten Gegenden Deutschlands liefen die wertvollsten Präsente ein.

Zum gewöhnlichen Frühgottesdienste versammelte sich in Festeskleidung

unaufgefordert fast die Gesamt-Kultusgemeinde, bei welchem der Kantor,

Herr Sternberg, mit seiner sonoren Stimme ein der Feier entsprechendes

Gebet vortrug. Die ersten Glückwünsche brachte eine kleine Anzahl Mädchen

der israelitischen Elementarschule, geführt von ihrem Lehrer. Das 10jährige

Töchterchen des Fabrikanten Herrn Eduard Kupfer trug ein Gedicht recht hübsch

vor. Lehrer Hofmann übergab zunächst ein Kollektiv-Glückwunschschreiben

der jüdischen Lehrer des Distrikts und hielt dabei eine Ansprache an den

Herrn Jubilar, dabei auf den blühenden Aronsstab Bezug nehmend. Hierauf

erschien eine Deputation der Kultusverwaltung; Herr Vorstand Selling

stattete mit beredten Worten die Dankes- und Glückwünsche der

Muttergemeinde Ansbach, sowie der israelitischen Gemeinden, welche zum

diesseitigen Rabbinatsbezirke gehören, ab. Hierbei übergab Herr Selling

dem Jubilar das Ergebnis einer Sammlung mit der Bitte, mit diesen

Wertpapieren eine Stiftung zu machen, welche den Namen des Herrn Rabbiners

tragen solle. Der Jubilar erwiderte hierauf mit einer längeren,

tiefergreifenden Ansprache. Um ¼ 12 Uhr kam der Vorstand in einer

Equipage, um den Jubilar zum feierlichen Festakte im Rathause abzuholen.

Dort hatten sich eingefunden Herr Bürgermeister Keller, angetan mit

goldener Amtskette, viele Herren Magistratsräte, die israelitische

Kultusverwaltung in corpore. Herr Bürgermeister Keller hielt dabei eine

ergreifende Rede, in der er mitteilte, dass auch unser Landesfürst, unser

vielgeliebter Prinzregent gnädigst geruht hat, der hohen Verdienste des

Jubilars gerecht zu werden. Nach Signat des Königlichen

Staatsministeriums vom 3. laufenden Monats hat sich Seine Königliche

Hoheit bewogen gefunden, den allerhöchsten Verdienstorden vom heiligen

Michael – eine seltene Auszeichnung – dem Herrn Distriktsrabbiner zu

verleihen. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1891: "Ansbach, im Juli

(1891). Vergangenen Sonntag feierte unser allverehrter Distrikts-Rabbiner

Herr Aron Grünebaum sein 50jähriges Dienstjubiläum. Je näher der

Festtag kam, desto mehr zeigte es sich, welch’ seltener Beliebtheit und

Popularität sich unser Herr Rabbiner erfreut. Zeichen der Verehrung

wurden schon tags vorher in verschiedenster Art gegeben. Aus den

entferntesten Gegenden Deutschlands liefen die wertvollsten Präsente ein.

Zum gewöhnlichen Frühgottesdienste versammelte sich in Festeskleidung

unaufgefordert fast die Gesamt-Kultusgemeinde, bei welchem der Kantor,

Herr Sternberg, mit seiner sonoren Stimme ein der Feier entsprechendes

Gebet vortrug. Die ersten Glückwünsche brachte eine kleine Anzahl Mädchen

der israelitischen Elementarschule, geführt von ihrem Lehrer. Das 10jährige

Töchterchen des Fabrikanten Herrn Eduard Kupfer trug ein Gedicht recht hübsch

vor. Lehrer Hofmann übergab zunächst ein Kollektiv-Glückwunschschreiben

der jüdischen Lehrer des Distrikts und hielt dabei eine Ansprache an den

Herrn Jubilar, dabei auf den blühenden Aronsstab Bezug nehmend. Hierauf

erschien eine Deputation der Kultusverwaltung; Herr Vorstand Selling

stattete mit beredten Worten die Dankes- und Glückwünsche der

Muttergemeinde Ansbach, sowie der israelitischen Gemeinden, welche zum

diesseitigen Rabbinatsbezirke gehören, ab. Hierbei übergab Herr Selling

dem Jubilar das Ergebnis einer Sammlung mit der Bitte, mit diesen

Wertpapieren eine Stiftung zu machen, welche den Namen des Herrn Rabbiners

tragen solle. Der Jubilar erwiderte hierauf mit einer längeren,

tiefergreifenden Ansprache. Um ¼ 12 Uhr kam der Vorstand in einer

Equipage, um den Jubilar zum feierlichen Festakte im Rathause abzuholen.

Dort hatten sich eingefunden Herr Bürgermeister Keller, angetan mit

goldener Amtskette, viele Herren Magistratsräte, die israelitische

Kultusverwaltung in corpore. Herr Bürgermeister Keller hielt dabei eine

ergreifende Rede, in der er mitteilte, dass auch unser Landesfürst, unser

vielgeliebter Prinzregent gnädigst geruht hat, der hohen Verdienste des

Jubilars gerecht zu werden. Nach Signat des Königlichen

Staatsministeriums vom 3. laufenden Monats hat sich Seine Königliche

Hoheit bewogen gefunden, den allerhöchsten Verdienstorden vom heiligen

Michael – eine seltene Auszeichnung – dem Herrn Distriktsrabbiner zu

verleihen.

Hierauf dankte der greise Jubilar, von Rührung übermannt, in zu Herzen

gehenden Worten und schloss mit einem Hoch auf Seine Königliche Hoheit

unseren allverehrten Prinzregenten.

In der Wohnung des Jubilars erschienen zahlreiche Gratulanten. Wir

bemerkten die Herren: Seine Exzellenz Königlicher Regierungspräsident

Ritter von Zenetti, Präsident von Meinel, Königlicher Regierungsdirektor

von Roman, Königlicher Kreisschulinspektor Methsieder, Königlicher

Oberlandesgerichtsrat Greiner, Königlicher Oberamtsrichter von Krafft,

eine Deputation der Königlichen Realschule, die katholische

Pfarrgeistlichkeit, das protestantische Konsistorium und das Rektorat des

königlichen Gymnasiums. Auch auswärtige Gemeinden ließen sich durch

Deputierte vertreten, um persönlich ihre Glückwünsche darzubringen,

unter anderen Windsbach durch Herrn Lehrer Maier, Roth durch Herrn

Kultusvorstand Niederheimer. Über Hunderte von Telegrammen liefen an

diesem Tage bei dem Gefeierten ein. Es war ein Ehren- und Jubeltag im schönsten

Sinne des Wortes. Möge es dem allverehrten Jubilar vergönnt sein, den

Abend seines Lebens in Gesundheit und Frohsinn und ungetrübtem Glücke zu

genießen. Amen." |

Beerdigungsfeier für den verstorbenen Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1893:

"Ansbach,

12. Dezember (1893). (Beerdigungsfeier des Distriktsrabbiners

Grünbaum).

Selten noch dürfte in hiesiger Stadt einem Manne das ehrende Geleite zum

Grabe zuteil geworden sein, wie die Leiche des Herrn Distriktsrabbiners

Aron Bär Grünbaum. Nach Hunderten zählten die Bürger hiesiger Stadt,

die auf diese Weise ihre Pietät für den Entschlafenen zu erkennen gaben.

Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um den Toten zurück;

die protestantische wie die katholische Geistlichkeit sah man an dem Sarge

des Ehrenmannes, von dem man in Wahrheit sagen konnte: er hatte keinen

Feind. Auch die Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem

langen, langen Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr.

Neuburger von Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und

zu Herzen gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des

Dahingeschiedenen als Seelsorger und von der Bescheidenheit und

Menschenfreundlichkeit, die ihn als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr.

Bamberger von Würzburg drückte im Namen der übrigen Rabbiner Bayerns

dem Verblichenen seinen Dank für das kollegiale Wirken und die erwiesene

kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm ergriff der Vorstand der hiesigen

israelitischen Kultusgemeinde Herr Kaufmann Selling das Wort, als

Kultusvorstand, um als Vertreter der Distriktsgemeinde dem teuren

Heimatgegangenen für die große väterliche Liebe und Fürsorge, welche

er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde während seines 52jährigen

ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden lassen, in warmen Worten zu

danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt Justizrat Josephthal, der

in meisterhafter Rede verschiedener freudiger und trauriger Episoden aus

dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners gedachte und am Schlusse als

einer der ältesten Schüler im Namen der früheren Schüler des

Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen gelegten

guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch als

weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen, Herr Blumenthal,

in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer aus dem Distrikte.

Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger sich unsere höchste

Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein gesegnetes sein!". Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1893:

"Ansbach,

12. Dezember (1893). (Beerdigungsfeier des Distriktsrabbiners

Grünbaum).

Selten noch dürfte in hiesiger Stadt einem Manne das ehrende Geleite zum

Grabe zuteil geworden sein, wie die Leiche des Herrn Distriktsrabbiners

Aron Bär Grünbaum. Nach Hunderten zählten die Bürger hiesiger Stadt,

die auf diese Weise ihre Pietät für den Entschlafenen zu erkennen gaben.

Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um den Toten zurück;

die protestantische wie die katholische Geistlichkeit sah man an dem Sarge

des Ehrenmannes, von dem man in Wahrheit sagen konnte: er hatte keinen

Feind. Auch die Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem

langen, langen Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr.

Neuburger von Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und

zu Herzen gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des

Dahingeschiedenen als Seelsorger und von der Bescheidenheit und

Menschenfreundlichkeit, die ihn als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr.

Bamberger von Würzburg drückte im Namen der übrigen Rabbiner Bayerns

dem Verblichenen seinen Dank für das kollegiale Wirken und die erwiesene

kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm ergriff der Vorstand der hiesigen

israelitischen Kultusgemeinde Herr Kaufmann Selling das Wort, als

Kultusvorstand, um als Vertreter der Distriktsgemeinde dem teuren

Heimatgegangenen für die große väterliche Liebe und Fürsorge, welche

er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde während seines 52jährigen

ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden lassen, in warmen Worten zu

danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt Justizrat Josephthal, der

in meisterhafter Rede verschiedener freudiger und trauriger Episoden aus

dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners gedachte und am Schlusse als

einer der ältesten Schüler im Namen der früheren Schüler des

Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen gelegten

guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch als

weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen, Herr Blumenthal,

in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer aus dem Distrikte.

Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger sich unsere höchste

Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein gesegnetes sein!". |

Nachruf auf Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1893: "Ansbach,

14. Dezember (1893). Am 9. dieses Monats verschied nach kurzer Krankheit

Herr Distriktsrabbiner A. B. Grünbaum im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene

war im Jahre 1811 in Gunzenhausen geboren, besuchte nach dem früher

Verluste seiner Eltern das hiesige Gymnasium und kam nach dem Besuche der

Universität München als Kandidat nach Ansbach, wo er unter dem damaligen

Oberrabbiner hier wirkte, bis er nach dessen Ableben auf die Stelle seines

Vorgängers berufen und am 12. Juli 1841 durch Bürgermeister Stirl

feierlich installiert wurde. Seit mehr als 52 Jahren versah er die hiesige

Seelsorge mit seltener Treue und unermüdlichem Eifer zum Besten seiner

Kultusgemeinde; selbst in seinem hohen Alter oblag er seiner Pflicht in

einer Weise, die neben der Bewunderung für den greisen Rabbiner oft das

Gefühl der Rührung hervorrufen musste. Weit in den bayerischen landen

wurde sein Name mit Achtung genannt; denn er war bekannt als einer der

besten Kanzelredner. In hiesiger Stadt war er bekannt und beliebt als ein

edler, duldsamer, ruhiger Charakter, der bloß seiner Pflicht zu genügen

suchte und in andere Kreise nie störend eingriff; auch seine nichtjüdischen

Mitbürger verehrten und schätzten ihn hoch. Selten noch dürfte hier

einem Manne das ehrende Geleite zum Grabe zuteil geworden sein, wie der

Leiche Grünbaums. Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um

den teuren Toten zurück; die protestantische wie die katholische

Geistlichkeit sah man an dem Sarge des Ehrenmannes. Auch die

Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem langen, langen

Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr. Neubürger von

Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und zu Herzen

gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des Dahingeschiedenen als

Seelsorger und von der Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit, die ihn

als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr. Bamberger von Würzburg drückte im

Namen der übrigen Rabbiner Bayerns dem Verblichenen seinen Dank für das

kollegiale Wirken und die erwiesene kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm

ergriff der Vorstand der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde Herr

Kaufmann Selling das Wort, als Kultusvorstand, um als Vertreter der

Distriktsgemeinde dem teuren Heimatgegangenen für die große väterliche

Liebe und Fürsorge, welche er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde

während seines 52jährigen ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden

lassen, in warmen Worten zu danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt

Justizrat Josephthal, der in meisterhafter Rede verschiedener freudiger

und trauriger Episoden aus dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners

gedachte und am Schlusse als einer der ältesten Schüler im Namen der früheren

Schüler des Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen

gelegten guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch

als weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen,

Herr Blumenthal, in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer

aus dem Distrikte. Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger

sich unsere höchste Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein

gesegnetes sein!" Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1893: "Ansbach,

14. Dezember (1893). Am 9. dieses Monats verschied nach kurzer Krankheit

Herr Distriktsrabbiner A. B. Grünbaum im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene

war im Jahre 1811 in Gunzenhausen geboren, besuchte nach dem früher

Verluste seiner Eltern das hiesige Gymnasium und kam nach dem Besuche der

Universität München als Kandidat nach Ansbach, wo er unter dem damaligen

Oberrabbiner hier wirkte, bis er nach dessen Ableben auf die Stelle seines

Vorgängers berufen und am 12. Juli 1841 durch Bürgermeister Stirl

feierlich installiert wurde. Seit mehr als 52 Jahren versah er die hiesige

Seelsorge mit seltener Treue und unermüdlichem Eifer zum Besten seiner

Kultusgemeinde; selbst in seinem hohen Alter oblag er seiner Pflicht in

einer Weise, die neben der Bewunderung für den greisen Rabbiner oft das

Gefühl der Rührung hervorrufen musste. Weit in den bayerischen landen

wurde sein Name mit Achtung genannt; denn er war bekannt als einer der

besten Kanzelredner. In hiesiger Stadt war er bekannt und beliebt als ein

edler, duldsamer, ruhiger Charakter, der bloß seiner Pflicht zu genügen

suchte und in andere Kreise nie störend eingriff; auch seine nichtjüdischen

Mitbürger verehrten und schätzten ihn hoch. Selten noch dürfte hier

einem Manne das ehrende Geleite zum Grabe zuteil geworden sein, wie der

Leiche Grünbaums. Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um

den teuren Toten zurück; die protestantische wie die katholische

Geistlichkeit sah man an dem Sarge des Ehrenmannes. Auch die

Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem langen, langen

Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr. Neubürger von

Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und zu Herzen

gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des Dahingeschiedenen als

Seelsorger und von der Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit, die ihn

als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr. Bamberger von Würzburg drückte im

Namen der übrigen Rabbiner Bayerns dem Verblichenen seinen Dank für das

kollegiale Wirken und die erwiesene kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm

ergriff der Vorstand der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde Herr

Kaufmann Selling das Wort, als Kultusvorstand, um als Vertreter der

Distriktsgemeinde dem teuren Heimatgegangenen für die große väterliche

Liebe und Fürsorge, welche er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde

während seines 52jährigen ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden

lassen, in warmen Worten zu danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt

Justizrat Josephthal, der in meisterhafter Rede verschiedener freudiger

und trauriger Episoden aus dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners

gedachte und am Schlusse als einer der ältesten Schüler im Namen der früheren

Schüler des Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen

gelegten guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch

als weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen,

Herr Blumenthal, in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer

aus dem Distrikte. Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger

sich unsere höchste Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein

gesegnetes sein!" |

Zur

anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Februar 1894)

Anmerkung: Lehrer

Oppenheim aus Leutershausen setzt sich für die Wahl eines streng orthodoxen

Rabbiners ein und bekommt Schwierigkeiten mit verantwortlichen Personen der

Ansbacher Gemeinde, die einen ‚gemäßigt konservativen’ Kandidaten

bevorzugen.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Februar 1894:

"Zur Rabbiner-Wahl im Distrikts-Rabbinat Ansbach. Dr. Carl du

Prel bemerkt in einer Polemik als Verteidigung seiner Weltanschauung:

‚Die Stärke einer Sache lässt sich direkt abschätzen aus den

Argumenten ihrer Vertreter, indirekt aus den Gegenargumenten ihrer

Widersacher. Wenn die Gegner, weil ihnen die Verstandesgründe ausgehen,

Angriffsmittel von moralischer Bedenklichkeit anwenden – so kann man

sicher darauf rechnen, dass die von ihnen bekämpfte Sache auf starken Füßen

stehe.’ Herr du Prel! –

Sie haben Recht, Sie flößen mir Mut ein, da auch ich die Anwendung von

Angriffsmitteln moralischer Bedenklichkeit erfahren musste; was hatte ich

denn eigentlich verbrochen? Ich will in objektiver Weise den Hergang erzählen:

Das Distrikts-Rabbinat Ansbach ist durch den Tod des seitherigen Inhabers

erledigt, und muss nun neu besetzt werden. Da erschien vor kurzem ein

Ausschreiben der israelitischen Kultusverwaltung in Ansbach, wonach zur

Bewerbung um die erledigte Stelle nur Kandidaten ‚gemäßigt

konservativer’ Richtung eingeladen waren. Voraus gegangen war eine

Versammlung am 31. Dezember vorigen Jahres, in welcher allgemein betont

wurde, der anzustellende Rabbiner müsse streng religiös sein. Man

vergleiche nun die Übereinkunft: ‚streng religiös’ – und das

Ausschreiben: ‚gemäßigt konservativ’ – ist das kein Widerspruch?

In der gleichen Versammlung wurde auf Antrag des Verwaltungsrates in

Ansbach auch der seitherige Wahlmodus geändert, indem auf je 15 Mark

Rabbinatsbeitrag für die Landgemeinden 1 Stimme kommen solle, in Ansbach

jedoch solle jeder Wahlberechtigte auch wahlfähig sein. Mit anderen

Worten: Nicht mehr die persönliche Überzeugung sollte in die Wagschale

gelegt werden, sondern – der Geldbeutel; - ist das nicht moralisch

bedenklich? Diese Wahlmodus wurde inhibiert und die Wahl nach Maßgabe der

allerhöchsten M.E. vom 24. Dezember 1844 von hoher königlichen Regierung

angeordnet. Ich war der Urheber der betreffenden Eingabe an die königliche

Regierung und wurde deswegen vom Verwaltungsrate in Ansbach in öffentlicher

wie privater Weise in der moralisch bedenklichsten Art behandelt.

Denunziationen, Insinuationen und ähnliche Waffen wurden gegen mich geführt,

allein ich wurde nicht getroffen; weil ich eben dem Schützen zu hoch

stand, reichte seine Kraft nicht aus, mich zu erreichen.

Dem ‚gemäßigt konservativen’ Ausschreiben des

Verwaltungsrates in Ansbach folgte ein Inserat meinerseits, worin ich in

Übereinstimmung meiner Freunde der Tatsache Ausdruck verlieh, die Wählerschaft

wünsche einen streng orthodoxen Rabbiner. Das brachte den Verwaltungsrat

in Ansbach außer Rand und Band. Auf solche Weise seine Kreise gestört zu

sehen, das ist auch zu arg! Der Plan war doch zu schön:

1) Gibt uns der Wahlmodus ohnehin die Schwerkraft,

2) Hält das ‚gemäßigt

konservative’ Ausschreiben überhaupt jeden Orthodoxen fern, - und das

alles durch den verflixten ‚Leutershäuser Lehrer’ vereitelt – Grund

genug, ihn zu hassen! Der macht sich aber daraus gar nichts. Er hat seinen

Plan auf Wahrheit und Recht gegründet, und weicht nicht von seinem Wege

weder rechts noch links. Die

gescheiterten Pläne haben natürlich eine neue Versammlung nötig gemacht

und hier sollte mir der letzte Stoß versetzt werden.

Meine Absicht habe ich durch meine Tätigkeit nicht erreicht, ich täuschte

mich nämlich an meinem Gegner. Ich habe ihm soviel Noblesse zugetraut,

dass er wegen prinzipieller Fragen keinen persönlichen Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Februar 1894:

"Zur Rabbiner-Wahl im Distrikts-Rabbinat Ansbach. Dr. Carl du

Prel bemerkt in einer Polemik als Verteidigung seiner Weltanschauung:

‚Die Stärke einer Sache lässt sich direkt abschätzen aus den

Argumenten ihrer Vertreter, indirekt aus den Gegenargumenten ihrer

Widersacher. Wenn die Gegner, weil ihnen die Verstandesgründe ausgehen,

Angriffsmittel von moralischer Bedenklichkeit anwenden – so kann man

sicher darauf rechnen, dass die von ihnen bekämpfte Sache auf starken Füßen

stehe.’ Herr du Prel! –

Sie haben Recht, Sie flößen mir Mut ein, da auch ich die Anwendung von

Angriffsmitteln moralischer Bedenklichkeit erfahren musste; was hatte ich

denn eigentlich verbrochen? Ich will in objektiver Weise den Hergang erzählen:

Das Distrikts-Rabbinat Ansbach ist durch den Tod des seitherigen Inhabers

erledigt, und muss nun neu besetzt werden. Da erschien vor kurzem ein

Ausschreiben der israelitischen Kultusverwaltung in Ansbach, wonach zur

Bewerbung um die erledigte Stelle nur Kandidaten ‚gemäßigt

konservativer’ Richtung eingeladen waren. Voraus gegangen war eine

Versammlung am 31. Dezember vorigen Jahres, in welcher allgemein betont

wurde, der anzustellende Rabbiner müsse streng religiös sein. Man

vergleiche nun die Übereinkunft: ‚streng religiös’ – und das

Ausschreiben: ‚gemäßigt konservativ’ – ist das kein Widerspruch?

In der gleichen Versammlung wurde auf Antrag des Verwaltungsrates in

Ansbach auch der seitherige Wahlmodus geändert, indem auf je 15 Mark

Rabbinatsbeitrag für die Landgemeinden 1 Stimme kommen solle, in Ansbach

jedoch solle jeder Wahlberechtigte auch wahlfähig sein. Mit anderen

Worten: Nicht mehr die persönliche Überzeugung sollte in die Wagschale

gelegt werden, sondern – der Geldbeutel; - ist das nicht moralisch

bedenklich? Diese Wahlmodus wurde inhibiert und die Wahl nach Maßgabe der

allerhöchsten M.E. vom 24. Dezember 1844 von hoher königlichen Regierung

angeordnet. Ich war der Urheber der betreffenden Eingabe an die königliche

Regierung und wurde deswegen vom Verwaltungsrate in Ansbach in öffentlicher

wie privater Weise in der moralisch bedenklichsten Art behandelt.

Denunziationen, Insinuationen und ähnliche Waffen wurden gegen mich geführt,

allein ich wurde nicht getroffen; weil ich eben dem Schützen zu hoch

stand, reichte seine Kraft nicht aus, mich zu erreichen.

Dem ‚gemäßigt konservativen’ Ausschreiben des

Verwaltungsrates in Ansbach folgte ein Inserat meinerseits, worin ich in

Übereinstimmung meiner Freunde der Tatsache Ausdruck verlieh, die Wählerschaft

wünsche einen streng orthodoxen Rabbiner. Das brachte den Verwaltungsrat

in Ansbach außer Rand und Band. Auf solche Weise seine Kreise gestört zu

sehen, das ist auch zu arg! Der Plan war doch zu schön:

1) Gibt uns der Wahlmodus ohnehin die Schwerkraft,

2) Hält das ‚gemäßigt

konservative’ Ausschreiben überhaupt jeden Orthodoxen fern, - und das

alles durch den verflixten ‚Leutershäuser Lehrer’ vereitelt – Grund

genug, ihn zu hassen! Der macht sich aber daraus gar nichts. Er hat seinen

Plan auf Wahrheit und Recht gegründet, und weicht nicht von seinem Wege

weder rechts noch links. Die

gescheiterten Pläne haben natürlich eine neue Versammlung nötig gemacht

und hier sollte mir der letzte Stoß versetzt werden.

Meine Absicht habe ich durch meine Tätigkeit nicht erreicht, ich täuschte

mich nämlich an meinem Gegner. Ich habe ihm soviel Noblesse zugetraut,

dass er wegen prinzipieller Fragen keinen persönlichen |

Hass

aufkommen lasse. Ich wurde von der Gemeinde Jochsberg, woselbst ich

gleichfalls die Lehrerstelle versehe, als deren Delegierter zu dieser

Versammlung geschickt. Meine Absicht war die edelste von der Welt. Ich

wollte von Mund zu Mund auf die Gefahren einer gegenseitigen Bekämpfung

wegen interner Angelegenheiten aufmerksam machen, ich wollte meine

Anschauung über den Begriff ‚orthodox’ klar legen – meine mit Herrn

Rabbiner Dr. Marx in Darmstadt darüber gepflogene Korrespondenz, die ich

vor Beginn der Versammlung offen legte, beweist das - - aber – aber,

hier kommt wieder ein Angriff von höchst moralischer Bedenklichkeit –

ich wurde vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde unter Androhung

der ‚Johannsdienste’ aus dem Saal gewiesen, noch ehe überhaupt die

Versammlung begonnen hatte. Meine schriftliche Vollmacht, die Erläuterung

meiner Wahlfähigkeit – alles half nichts – ‚der Jude wird

verbrannt’ heißt es. Von diesem Augenblicke an sah ich ein, dass es unmöglich

ist, mit solchen Leuten einen ehrlichen Kampf durchfechten zu können. Von

diesem Augenblicke an bin ich aber über nichts mehr erstaunt, es ist ja

klar: ‚Sie wissen nicht, was sie tun;’ ich bin sogar nicht mehr

erstaunt, wenn die Ansbacher Herren einen orthodoxen Kandidaten in

Vorschlag bringen würden! Doch bin ich nicht so optimistisch, dies zu

glauben. Die Ansbacher Verwaltungsräte sind auf das Wort ‚orthodox’

bitter bös zu sprechen. Woher das wohl kommen mag? Ist doch eins ehr

einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrates ein Schüler eine sehr

orthodoxen Mannes, des seligen Rabbiner S. B. Bamberger

- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – in Würzburg! Das

Resultat der von der Anwesenheit meiner Person befreiten Versammlung ist

in einer Erklärung in Nr. 12 dieses Blattes den Lesern bekannt. Es haben

da eine Anzahl Männer mich als Friedensstörer hingestellt. Ich finde es

fast für überflüssig, zu betonen, dass nur die Absicht, den

Rabbinatsbezirk Ansbach dem unverfälschten Judentume zu erhalten, mich

zur Tätigkeit angespornt hat. Wer das nicht glauben will, der kann es

bleiben lassen. Freilich Leute, welche es als einen Ruhm betrachten, in

religiösen Dingen auf der äußersten Linken zu stehen (Anmerkung:

Vom Vorstande in Ansbach unter Zeugen gesprochen), haben keine Ahnung

davon, dass man religiöse Fragen aus edlem Antriebe behandelt. Zum

Schlusse möchte ich den Hauptcoup der Ansbacher Herren ins rechte Licht

setzen: Sollte trotz aller Mittel und Mittelchen die Kultusverwaltung in

Ansbach unterliegen – so, wird der gewählte Kandidat mit einer Strafe

von 1.000 Mark belegt!! Anders ist doch der Zusatz zur Erklärung, wonach

dem nicht gewünschten Rabbiner ein Gehaltsabzug von Mark 1.000. – in

Aussicht gestellt wird, nicht zu verstehen? Formell ist die

Kultusverwaltung in Ansbach im Recht, da diese 1.000 Mark ein großmütiges

Zugabeopfer der Gemeinde Ansbach sind; aber moralisch? Liegt hier nicht

die Rohherrschaft des Geldbeutels auf platter Hand? Erinnert das nicht an

jenes Geschichtsblatt in Israel, das immer und ewig mit Trauerrand

versehen, berichtet, dass die hohe Priesterwürde dem Meistbietenden übergeben

wurde? War jene Zeit nicht die Ursache des traurigsten Ereignisses, das

Israel je betroffen? Noch

ist es Zeit, einzulenken; ich habe die fadenscheinige Hoffnung, dass die

Kultusverwaltung in Ansbach der Orthodoxie im Distrikte durch den

Vorschlag geeigneter Persönlichkeiten entgegenkommt. Mag es aber kommen,

wie es will, so sollte es doch nicht vergessen sein, dass ein alter jüdischer

Brauch es ist, dass die Mehrheit entscheidet. Mag sie für mich oder gegen

mich ausfallen, ich gebe mich zufrieden und werde niemandem einen Groll

nachtragen. Leutershausen, 12. Februar 1894. Lehrer Oppenheimer." Hass

aufkommen lasse. Ich wurde von der Gemeinde Jochsberg, woselbst ich

gleichfalls die Lehrerstelle versehe, als deren Delegierter zu dieser

Versammlung geschickt. Meine Absicht war die edelste von der Welt. Ich

wollte von Mund zu Mund auf die Gefahren einer gegenseitigen Bekämpfung

wegen interner Angelegenheiten aufmerksam machen, ich wollte meine

Anschauung über den Begriff ‚orthodox’ klar legen – meine mit Herrn

Rabbiner Dr. Marx in Darmstadt darüber gepflogene Korrespondenz, die ich

vor Beginn der Versammlung offen legte, beweist das - - aber – aber,

hier kommt wieder ein Angriff von höchst moralischer Bedenklichkeit –

ich wurde vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde unter Androhung

der ‚Johannsdienste’ aus dem Saal gewiesen, noch ehe überhaupt die

Versammlung begonnen hatte. Meine schriftliche Vollmacht, die Erläuterung

meiner Wahlfähigkeit – alles half nichts – ‚der Jude wird

verbrannt’ heißt es. Von diesem Augenblicke an sah ich ein, dass es unmöglich

ist, mit solchen Leuten einen ehrlichen Kampf durchfechten zu können. Von

diesem Augenblicke an bin ich aber über nichts mehr erstaunt, es ist ja

klar: ‚Sie wissen nicht, was sie tun;’ ich bin sogar nicht mehr

erstaunt, wenn die Ansbacher Herren einen orthodoxen Kandidaten in

Vorschlag bringen würden! Doch bin ich nicht so optimistisch, dies zu

glauben. Die Ansbacher Verwaltungsräte sind auf das Wort ‚orthodox’

bitter bös zu sprechen. Woher das wohl kommen mag? Ist doch eins ehr

einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrates ein Schüler eine sehr

orthodoxen Mannes, des seligen Rabbiner S. B. Bamberger

- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – in Würzburg! Das

Resultat der von der Anwesenheit meiner Person befreiten Versammlung ist

in einer Erklärung in Nr. 12 dieses Blattes den Lesern bekannt. Es haben

da eine Anzahl Männer mich als Friedensstörer hingestellt. Ich finde es

fast für überflüssig, zu betonen, dass nur die Absicht, den

Rabbinatsbezirk Ansbach dem unverfälschten Judentume zu erhalten, mich

zur Tätigkeit angespornt hat. Wer das nicht glauben will, der kann es

bleiben lassen. Freilich Leute, welche es als einen Ruhm betrachten, in

religiösen Dingen auf der äußersten Linken zu stehen (Anmerkung:

Vom Vorstande in Ansbach unter Zeugen gesprochen), haben keine Ahnung

davon, dass man religiöse Fragen aus edlem Antriebe behandelt. Zum

Schlusse möchte ich den Hauptcoup der Ansbacher Herren ins rechte Licht

setzen: Sollte trotz aller Mittel und Mittelchen die Kultusverwaltung in

Ansbach unterliegen – so, wird der gewählte Kandidat mit einer Strafe

von 1.000 Mark belegt!! Anders ist doch der Zusatz zur Erklärung, wonach

dem nicht gewünschten Rabbiner ein Gehaltsabzug von Mark 1.000. – in

Aussicht gestellt wird, nicht zu verstehen? Formell ist die

Kultusverwaltung in Ansbach im Recht, da diese 1.000 Mark ein großmütiges

Zugabeopfer der Gemeinde Ansbach sind; aber moralisch? Liegt hier nicht

die Rohherrschaft des Geldbeutels auf platter Hand? Erinnert das nicht an

jenes Geschichtsblatt in Israel, das immer und ewig mit Trauerrand

versehen, berichtet, dass die hohe Priesterwürde dem Meistbietenden übergeben

wurde? War jene Zeit nicht die Ursache des traurigsten Ereignisses, das

Israel je betroffen? Noch

ist es Zeit, einzulenken; ich habe die fadenscheinige Hoffnung, dass die

Kultusverwaltung in Ansbach der Orthodoxie im Distrikte durch den

Vorschlag geeigneter Persönlichkeiten entgegenkommt. Mag es aber kommen,

wie es will, so sollte es doch nicht vergessen sein, dass ein alter jüdischer

Brauch es ist, dass die Mehrheit entscheidet. Mag sie für mich oder gegen

mich ausfallen, ich gebe mich zufrieden und werde niemandem einen Groll

nachtragen. Leutershausen, 12. Februar 1894. Lehrer Oppenheimer." |

Zur

anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Mai 1894)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1894: "Aus dem

Rabbinats-Distrikte Ansbach. Die Rabbinatswahl ist vom Stadtmagistrat

Ansbach auf Mittwoch, 25. Mai anberaumt. In den letzten Tagen geht es da

natürlich lebhaft zu. Ca. 20 Bewerbungen sind eingelaufen, von diesen dürften

diejenigen des Herrn Dr. Löwy in Birkenfeld und die des Herrn Dr. P. Kohn

in Mannheim die meiste Aussicht auf Erfolg haben. Ersterer, der Schwager

einer angesehenen Persönlichkeit in Ansbach, ist das enfant gatée der

Verwaltung in Ansbach, während letzterer von den Orthodoxen des

Wahlkreises bevorzugt wird. Interessant ist die Agitationsweise der

Ansbacher, dieselben drohen nämlich, es gehe schlimm, wenn der Wille der

Verwaltung nicht durchgesetzt werde. Aber bange machen gilt nicht. Da die

Verwaltung noch nicht weiß, ob Herr Dr. Kohn in Mannheim trotz der anfänglichen

Gegnerschaft eines Teiles der Gemeindemitglieder nicht später noch die

Sympathie derselben erwerben kann, so ist es wohl etwas gewagt, wenn

Mitglieder der Verwaltung erklären, es sei auch ferner nicht zu erwarten,

dass sich Herr Dr. Kohn ‚einleben’ könne. Auch die Orthodoxie ist

nicht lässig in der Agitation, was aus nachfolgendem Zirkular an die Wähler

erkenntlich ist. Dasselbe lautet: Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1894: "Aus dem

Rabbinats-Distrikte Ansbach. Die Rabbinatswahl ist vom Stadtmagistrat

Ansbach auf Mittwoch, 25. Mai anberaumt. In den letzten Tagen geht es da

natürlich lebhaft zu. Ca. 20 Bewerbungen sind eingelaufen, von diesen dürften

diejenigen des Herrn Dr. Löwy in Birkenfeld und die des Herrn Dr. P. Kohn

in Mannheim die meiste Aussicht auf Erfolg haben. Ersterer, der Schwager

einer angesehenen Persönlichkeit in Ansbach, ist das enfant gatée der

Verwaltung in Ansbach, während letzterer von den Orthodoxen des

Wahlkreises bevorzugt wird. Interessant ist die Agitationsweise der

Ansbacher, dieselben drohen nämlich, es gehe schlimm, wenn der Wille der

Verwaltung nicht durchgesetzt werde. Aber bange machen gilt nicht. Da die

Verwaltung noch nicht weiß, ob Herr Dr. Kohn in Mannheim trotz der anfänglichen

Gegnerschaft eines Teiles der Gemeindemitglieder nicht später noch die

Sympathie derselben erwerben kann, so ist es wohl etwas gewagt, wenn

Mitglieder der Verwaltung erklären, es sei auch ferner nicht zu erwarten,

dass sich Herr Dr. Kohn ‚einleben’ könne. Auch die Orthodoxie ist

nicht lässig in der Agitation, was aus nachfolgendem Zirkular an die Wähler

erkenntlich ist. Dasselbe lautet:

Der Stadtmagistrat Ansbach hat die Wahl eines Rabbiners für den Distrikt

Ansbach auf Mittwoch, den 23. Mai 9-1 Uhr im Magistrats-Saale festgesetzt.

Es ist nun die Frage: ‚Welchen der in Vorschlag gebrachten Kandidaten

sollen wir wählen?’

Gewiss nur einen Mann, der das Vertrauen genießt, dass er nicht nur den

berechtigten Wünschen und Anforderungen entgegenkommt, die heutzutage

allgemein an einen Rabbiner gestellt werden, sondern auch einen solchen,

dessen Charakter dafür bürgt, dass er den eigenartigen Verhältnissen in

unserem Distrikte gewachsen ist. In Erkenntnis dessen hat die erste

Versammlung der Vorstände der einzelnen Kultusgemeinden am 31. Dezember

vorigen Jahres der Meinung Ausdruck verliehen, ein Rabbiner aus Bayern

verdiene den Vorzug. |

Wenn sich

dazu noch ein Mann findet, der sogar aus unserem Distrikte stammt, ein

Mann, dessen Familie seit uralter Zeit einen europäischen Ruf besitzt,

ein Mann, der mit den glänzendsten Zeugnissen geschmückt ist, ein Mann,

der durch seine tief durchdachten, wohl tönenden Reden berühmt ist, ein

Mann, dessen seitherige Tätigkeit davon Zeugnis gibt, dass er frei von

Fanatismus und Parteihader versöhnend auf alle religiösen Richtungen

gewirkt hat, ein Mann, dem in Folge seiner gründlichen Gelehrsamkeit auch

in profanen Wissenschaften eine Professur angeboten war, so müssen wir es

als Glück bezeichnen, wenn ein solcher Mann geneigt ist, jene Kanzel zu

betreten, wo auch ein Grünbaum seligen Andenkens ein Menschenalter

hindurch das Wort der Liebe und des Friedens, das Wort der Lehre und

Unterweisung so eindrucksvoll gepredigt hat. Wenn sich

dazu noch ein Mann findet, der sogar aus unserem Distrikte stammt, ein

Mann, dessen Familie seit uralter Zeit einen europäischen Ruf besitzt,

ein Mann, der mit den glänzendsten Zeugnissen geschmückt ist, ein Mann,

der durch seine tief durchdachten, wohl tönenden Reden berühmt ist, ein

Mann, dessen seitherige Tätigkeit davon Zeugnis gibt, dass er frei von

Fanatismus und Parteihader versöhnend auf alle religiösen Richtungen

gewirkt hat, ein Mann, dem in Folge seiner gründlichen Gelehrsamkeit auch

in profanen Wissenschaften eine Professur angeboten war, so müssen wir es

als Glück bezeichnen, wenn ein solcher Mann geneigt ist, jene Kanzel zu

betreten, wo auch ein Grünbaum seligen Andenkens ein Menschenalter

hindurch das Wort der Liebe und des Friedens, das Wort der Lehre und

Unterweisung so eindrucksvoll gepredigt hat.

Herr Rabbiner Dr. P. Kohn in Mannheim aus Gunzenhausen beziehungsweise

Kleinerdlingen stammend, ist der Mann, dessen Wahl wir Ihnen dringend ans

Herz legen. Wir können mit gutem Wissen behaupten, dass Herr Rabbiner Dr.

P. Kohn in Mannheimer in seltener Harmonie all’ das in sich vereinigt,

wodurch er für Ansbach geeignet erscheint.

Eine Rabbiner-Wahl ist ein seltenes Ereignis; sie ist aber äußerst

sichtig für die Erhaltung eines Kleinods, für die Erhaltung unserer

heiligen Religion; sie ist so wichtig, dass nach Ministerial-Entschließung

von 28. Dezember 1844 die Gültigkeit der Wahl vom Erscheinen zwei Drittel

aller Wahlberechtigten abhängig gemacht ist.

Welch’ schlechten Eindruck würde es auf die Behörde machen, welche

Waffen würden Sie den Antisemiten in die Hände liefern, wenn Sie durch

Fernbleiben die Wahl als einen Akte der Gleichgültigkeit hinstellen würden.

Wir bitten: Kommen Sie am 23. Mai nach Ansbach und wählen Sie Herrn

Rabbiner Dr. P. Kohn in Mannheim.

Das vereinigte Wahl-Komitee Ansbach und Gunzenhausen: Nath. Obermeyer,

Wolf Rosenfeld, S. Hausmann, Dr. Jochsberger, S. Hamburger, B. Wurzinger,

A. Brunn, L. Guggenheimer, M. Kellermann, M. Joelsohn, R. Seeberger, M.

Neuburger, S. Kellermann, S. Seelberger, Albert Hellmann, S. Joelsohn.

Sehr naiv ist die Zumutung

der Ansbach Herren, Herr Kohn solle zurücktreten: Nein, den Gefallen tut

er ihnen nicht, nachdem selbst die nächsten Verwandten des Vorstandes in

Ansbach für denselben tatsächlich begeistert sind. W.C." |

Rabbiner

Dr. Pinchas Kohn wurde zum neuen Rabbiner in Ansbach gewählt (1894)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. Juni 1894: "Zum Distriktsrabbiner in Ansbach ist Rabbiner

Dr. P. Cohn in Mannheim gewählt worden". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. Juni 1894: "Zum Distriktsrabbiner in Ansbach ist Rabbiner

Dr. P. Cohn in Mannheim gewählt worden". |

Feierliche Vereidigung von Distriktsrabbiner Dr. Pinchas Kohn

(1895)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1895: "Ansbach, 13. März

(1895). Heute Vormittag 11 Uhr fand im Rathaussaale durch Herrn Bürgermeister

Keller als Regierungskommissar die feierliche Vereidigung des nach Wahl

vom 23. Mai 1894 laut hoher Regierungsentschließung zum Distriktsrabbiner

ernannten Rabbiners Herrn Dr. Pinchas Kohn aus Kleinerdlingen statt. Nach

der vorgenommenen Vereidigung beglückwünschte Herr Bürgermeister Keller

den neu ernannten Distriktsrabbiner, dabei wünschend, dass es ihm trotz

der derzeitigen misslichen Verhältnisse mit Gottes Hilfe gelingen möge,

den Frieden und die Einigkeit in der israelitischen Gemeinde wieder

herzustellen. Zum Schluss stellte der Herr Bürgermeister Herrn Rabbiner

Dr. Kohn den sehr zahlreich anwesenden Vertretern der zum

Distriktsrabbinat gehörigen Kultusgemeinden als den von der königlichen

Regierung ernannten neuen Distriktsrabbiner vor, dessen Weisungen sie

nachzukommen hätten. An diese Vereidigung schloss sich um ½ 2 Uhr die

feierliche Antrittsrede des Herrn Dr. Kohn in der Synagoge, die ihres versöhnlichen,

zum Frieden und Eintracht mahnenden Charakters wie auch der gezeigten

oratorischen Begabung wegen ungeteilten Beifall fand und gewiss dahin führen

wird, des Vergangenen zu vergessen und die Streitaxt endgültig zu

begraben. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1895: "Ansbach, 13. März

(1895). Heute Vormittag 11 Uhr fand im Rathaussaale durch Herrn Bürgermeister

Keller als Regierungskommissar die feierliche Vereidigung des nach Wahl

vom 23. Mai 1894 laut hoher Regierungsentschließung zum Distriktsrabbiner

ernannten Rabbiners Herrn Dr. Pinchas Kohn aus Kleinerdlingen statt. Nach

der vorgenommenen Vereidigung beglückwünschte Herr Bürgermeister Keller

den neu ernannten Distriktsrabbiner, dabei wünschend, dass es ihm trotz

der derzeitigen misslichen Verhältnisse mit Gottes Hilfe gelingen möge,

den Frieden und die Einigkeit in der israelitischen Gemeinde wieder

herzustellen. Zum Schluss stellte der Herr Bürgermeister Herrn Rabbiner

Dr. Kohn den sehr zahlreich anwesenden Vertretern der zum

Distriktsrabbinat gehörigen Kultusgemeinden als den von der königlichen

Regierung ernannten neuen Distriktsrabbiner vor, dessen Weisungen sie

nachzukommen hätten. An diese Vereidigung schloss sich um ½ 2 Uhr die

feierliche Antrittsrede des Herrn Dr. Kohn in der Synagoge, die ihres versöhnlichen,

zum Frieden und Eintracht mahnenden Charakters wie auch der gezeigten

oratorischen Begabung wegen ungeteilten Beifall fand und gewiss dahin führen

wird, des Vergangenen zu vergessen und die Streitaxt endgültig zu

begraben.

An dem nachmittags stattgehabten Festessen zu Ehren der Installierung des

neuen Rabbiners in der königlichen Orangerie nahmen ca. 100 Personen

teil. Dasselbe verlief in der heitersten Stimmung und war durch Reden und

Toaste abwechslungsweise gewürzt.

Zunächst ergriff Herr Jakob Weil das Wort, um in kerniger Sprache ein

Hoch auf Seine Königliche Hoheit den Prinz-Regenten auszubringen, in

welches die Versammlung begeistert einstimmte. Auf ein gleichzeitig an

Seine Königliche Hoheit abgesandtes Huldigungstelegramm lief Rückantwort

ein, welches besten Dank besagte. – Hierauf sprach Herr Gustav Weil im

Auftrag des hiesigen Festkomitees um in längerer |

Rede Herrn

Dr. Kohn als Gast zu begrüßen. Anschließend hieran reihte sich der

Toast des Herrn Apothekers Hirschheimer auf die Mutter des zu Feiernden,

welcher ebenso wie die Worte des Herrn Neuburger, der Armen bei diesem

Feste nicht zu vergessen, lebhaften Anklang fand. – Herr Dr. Kohn dankte