|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"

Zürich (Kanton

Zürich, Schweiz)

Jüdische Geschichte in Zürich -

Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)

und ihre Synagoge in der Löwenstraße

Hinweis:

die Website der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich finden Sie unter www.icz.org

Links zu Seiten mit

Texten aus der Geschichte der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich von

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert bis in die 1930er-Jahre:

- Seite "Allgemeine Berichte und

Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben"

- Seite "Aus der Geschichte

der Rabbiner und Lehrer der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich"

- Seite "Texte zu Personen aus der

jüdischen Gemeinde"

Weitere Seiten zur jüdischen Geschichte in Zürich:

- Seite zur Israelitischen Religionsgesellschaft

in Zürich (IRGZ) und ihre Synagoge in der Freigutstraße

- Seite zur jüdischen Gemeinde Agudas

Achim

- Seite zu den jüdischen Friedhöfen

in Zürich (Überblick in der Seite zu den jüdischen Friedhöfen der

Schweiz)

Übersicht:

Zur Geschichte der Synagogen in Zürich

Bereits im Mittelalter hatte die damalige

jüdische Gemeinde der Stadt eine Synagoge. Sie befand sich im Bereich des

mittelalterlichen Wohngebietes (überwiegend in den beiden damaligen

Brunnengassen; eine davon ist die heutige Froschaugasse, die auch Judengasse

genannt wurde). Bei der Synagoge handelte es sich um das heutige Gebäude

Froschaugasse 4 (erste Nennung als "Judenschuol" 1363), von dem noch

Teile auf das Mittelalter (bis zum 13. Jahrhundert) zurückgehen. Der

spätmittelalterliche Synagogenraum befand sich im Erdgeschoss des hinteren

Bauteiles. Hier ging durch zahlreiche Umbauten in den folgenden Jahrhunderten

allerdings viel von der mittelalterlichen Bausubstanz verloren. So wurden die Ostfassade

neu errichtet, der Boden tiefer gelegt; Türen und Fenster erhielten im 20.

Jahrhundert ihre jetzige Gestalt. Nur ein kleiner Rest des

spätmittelalterlichen Raumschmuckes (Wandmalereifragmente aus dem 14.

Jahrhundert in Form von Blattranken in roter und schwarzer Farbe) blieb

erhalten. Archäologische Untersuchungen konnten in dem Gebäude beim letzten

Umbau des Hauses im Jahr 2002 durchgeführt werden.

Im mittelalterlichen Gebäude Froschaugasse 4 war die Synagoge bereits

vor der Verfolgung in der Pestzeit untergebracht, vermutlich schon Ende des 13.

Jahrhunderts. Nach der Judenverfolgung 1349 stand das Gebäude einige Zeit leer

(1357 bis 1368 nachgewiesen), danach wohnten christliche Familien im Haus (1370

bis 1376 nachgewiesen). Kurz vor 1380 lebten wieder Juden im Gebäude; die

Synagoge wurde erneut zu Gottesdiensten verwendet. 1435/36 wurden die Juden aus

der Stadt ausgewiesen. Danach stand das Gebäude wiederum zunächst leer,

spätestens seit 1455 war es erneut von Christen bewohnt.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die ersten jüdischen

Personen (u.a. aus den Endingen und Lengnau) wieder in Zürich zuziehen. 1850

lebten im Kanton Zürich 80 jüdische Personen, 1862 175, davon 100 im

Stadtbezirk Zürich. Nach Aufhebung aller rechtlichen Beschränkungen für die

Juden im Kanton konnte am 29. März 1862 der "Israelitische

Kultusverein" gegründet werden. 1880 wurde der Name dieses Vereins in

"Israelitische Cultusgemeinde" umgewandelt.

Eine erster Betsaal konnte im Herbst 1864 in einem "ausgezeichnet

schönen Lokal" im Bereich des mittelalterlichen jüdischen Wohngebietes im

Niederdorf an der Brunngasse eingerichtet werden; für den Raum waren 320 Fr.

jährlich an Miete zu bezahlen. Zur Einrichtung des Betsaales erhielt die

Gemeinde von der Stadt einen Kredit in Höhe von 3.000 Fr., der binnen 5 Jahren

zurückzuzahlen war.

Auf Grund der schnell steigenden Zahl der jüdischen Gemeindeglieder reichte der

Raum bald nicht mehr aus: 1867 konnte ein neuer Betsaal im alten

Kornhaus eingerichtet werden. Der Raum wurde von der Stadt gegen eine Miete von

jährlich 1.000 Fr. überlassen (Anmerkung: das 1897 abgebrochene alte Kornhaus

stand an der Münsterbrücke beim Fraumünster, wo jetzt die Statue von

Bürgermeister Hans Waldmann steht). In diesem Betsaal konnte man bereits eine

Frauenempore einrichten. Es gab 24 Plätze für die Männer und 8

Frauenplätze.

Am 26. Februar 1879 beschloss die Gemeinde den Bau einer Synagoge,

nachdem der Betsaal im alten Kornhaus gekündigt worden war. Bis zur

Verwirklichung vergingen jedoch noch weitere fünf Jahre.

Im August 1880 richtete die Gemeinde den inzwischen dritten Betsaal

seit 1864 im alten Theaterfoyer ein, danach bezog man vorübergehend noch einen Betsaal

im Gebäude Brunngasse 15.

Der 1879 beschlossene Bau einer Synagoge konnte 1883/84 auf einem

Grundstück an der Löwenstraße verwirklicht werden. Die Grundsteinlegung

war am 6. Juli 1883, die Einweihung bereits am 16./17. September 1884 durch

Rabbiner Dr. Hermann Engelbert aus St. Gallen. Ausgeführt worden sind die

Pläne der Architekten Chiodera und Tschudy, die eine Synagoge in maurischen

Stil entworfen hatten. Ein bereits zum Tag der Einweihung angeschafftes

Harmonium sorgte von vornherein zum Streit mit den orthodoxen Mitgliedern der

Gemeinde.

Wenige Jahre nach der Einweihung musste die Synagoge aus Platzgründen umgebaut

werden. So wurden 1890 weitere Plätze auf der Frauenempore eingerichtet.

1897 konnten die orthodoxen Gemeindeglieder einen Betsaal in dem neben der

Synagoge erstellten Schulhaus der Gemeinde einrichten. Über die weitere

Geschichte der Beträume und der Synagoge der orthodoxen Religionsgesellschaft

siehe Seite zur Synagoge Freigutstraße (interner

Link).

Seit 1899 wurde der Bau einer neuen, größeren Synagoge geplant. 1907

standen in einer Gemeindeversammlung zur Wahl: eine neue Synagoge für die ganze

Gemeinde mit 800 bis 1.000 Plätzen, die die Synagoge in der Löwenstraße

ersetzen sollte oder eine zweite Synagoge zusätzlich zur Synagoge in der

Löwenstraße. Mit dem Bau der Synagoge in der Freigutstraße durch die seit

1898 bestehende orthodoxe Israelitische Religionsgesellschaft wurde der zweite

Weg bestritten. Dennoch gab es auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder

Planungen zum Bau einer neuen Synagoge der Israelitischen Cultusgemeinde,

die jedoch allesamt nicht verwirklicht wurden.

An der Synagoge in der Löwenstraße hielt die Gemeinde bis zur Gegenwart fest:

1936, 1952 und zuletzt 1993 wurde die Synagoge renoviert, 1993 durch die

Architekten Bernard San, Michael Berlowitz und Ron

Epstein.

Texte zur Geschichte der Synagogen

Anmerkung: die nachstehenden Texte fanden sich in jüdischen Periodika des

19./20. Jahrhunderts. Texte zu den orthodoxen Bethäusern bzw. der Synagoge

Freigutstraße finden sich auf der dortigen Seite (wird noch erstellt).

Überblick über die Geschichte der Israelitischen

Kultusgemeinde Zürich und ihre Einrichtungen (1913)

Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Mai 1913:

"Bunte Chronik. Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich. Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Mai 1913:

"Bunte Chronik. Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich.

Dem Geschäftsbericht der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich über das

Jahr 1912 entnehmen wir folgendes: am 3. März 1862 wurden alle

Beschränkungen für die Juden im Kanton Zürich aufgehoben. Kurz darauf,

am 29. März 1862 konstituierte sich in Zürich der Israelitische

Kultusverein mit 12 Mitgliedern, von denen noch zwei am Leben sind, die

Herren Brundschwig-Nachmühl und Leopold Weil. Im Jahre 1880 wurde der

Name des Vereins in den noch heute geführten 'Israelitische

Kultusgemeinde' umgewandelt.

Das erste Betlokal befand sich im Niederdorf (Mietzins Fr. 320).

Von dort siedelte man 1867 in das alte Kornhaus in der Nähe des alten

Tonhalteareals über (von der Stadt Zürich für 1.000 Fr.) jährlich

gemietet), von da in das alte Theaterfoyer und von dort in die Brunngasse

Nr. 15. Am 26. Februar 1879 wurde der Bau einer Synagoge

beschlossen, am 16. September wurde die neue Synagoge in der Löwenstraße

eingeweiht.

Der erste Rabbiner der Gemeinde, 1869-1872 war Dr. Levin, jetzt

Prediger der Reformgemeinde in Berlin. Nach einem längeren Provisorium

wurde, 1877-1881, Dr. Kisch, jetzt Garnisonsprediger in Prag, angestellt.

Sein Nachfolger wurde als Prediger und Rektor der Religionsschule bis 1892

Dr. Landau (Jetzt Bezirksrabbiner in Weilburg); seit 1893 fungiert

Rabbiner Dr. Littmann. Kantor wurde 1867 Herr Alfred Lang seligen

Andenkens; ihm folgte Herr Tominberg, und seit 1896 wirkt als

Religionslehrer Dr. David Strauß.

Die Schule umschloss 1894 130 Schüler, im Jahre 1912 230. Seit

1898 besitzt die Gemeinde ein eigenes Schulhaus.

Die Armenpflege ist seit 1901 geregelt, sie hat in den letzten 10

Jahren ca. 125.000 Fr. an Unterstützungen ausgegeben.

Der Friedhof ist 1865 angelegt worden; Verhandlungen mit der Stadt

betreffend Beteiligung am allgemeinen städtischen Friedhof wurden im

Jahre 1877 von der Generalversammlung endgültig abgelehnt: 1892 wurde die

Abdankungshalle errichtet.

Die Gemeinde hatte 1870 37 Mitglieder, 1880 80, 1884 198, 1900 305, 1912

ca. 500; das Budget betrug 1862 Fr. 30.000, 1912 Fr. 70.000.

Im Jahre 1895 kam es zu religiösen Wirren in der Gemeinde; es

wurde zur Herstellung des Friedens für die orthodoxen Mitglieder ein

ihren Wünschen entsprechender Gottesdienst im Betsaal errichtet.

Interessant ist, dass im August 1877 der Versuch gemacht wurde, die

Gemeinde unter Aufsicht des Staates zu stellen; das Gesuch wurde

abgelehnt, da sonst auch andere Sekten sich um einen Staatsbeitrag

bewerben könnten." |

Die jüdische Cultusgemeinde hat eine erste Synagoge (1864/65)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1864: "Zürich

(Privatmitteilung). Die hiesige Gemeinde, die sich vor ungefähr 2 Jahren

konstituierte, und damals nur 12 Familien zählte, hat sich mit Gottes

Hilfe in diesem kurzen Zeitraume sehr ansehnlich vermehrt, so dass sie

jetzt mehr als doppelt so stark ist. Aber immer noch fehlte ihr ein

passendes Lokal zur Synagoge, bis sich nun der höchst liberale Stadtrat

dazu entschloss, der Gemeinde ein ausgezeichnet schönes Lokal

unentgeltlich zur Synagoge zu überlassen. Da die Gemeinde nicht über so

viel Mittel verfügen konnte, um das neue Gotteshaus passend einzurichten

und in Stand zu setzen, schossen diese edlen Väter der Stadt sogar noch

3.000 Fr. - so hoch sind die Kosten veranschlagt - der Gemeinde vor,

welches Darlehen von derselben in Raten innerhalb fünf Jahre

zurückgezahlt werden soll. - Es besteht hier auch seit einiger Zeit eine

Restauration des Herrn, in der Fremde ganz koscher speisen zu können. -

Höchst unerfreulich ist der Umstand, dass hier von einer gewissen Partei

vielfach gegen den Handelsvertrag mit Frankreich agitiert wurde, weil in

demselben durch die Weigerung Frankreichs, andernfalls den Vertrag

abzuschließen, die Emanzipation der Juden in der Schweiz ausgesprochen

wurde, umso mehr ist das hochherzige Verfahren des Züricher Stadtrats

anzuerkennen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1864: "Zürich

(Privatmitteilung). Die hiesige Gemeinde, die sich vor ungefähr 2 Jahren

konstituierte, und damals nur 12 Familien zählte, hat sich mit Gottes

Hilfe in diesem kurzen Zeitraume sehr ansehnlich vermehrt, so dass sie

jetzt mehr als doppelt so stark ist. Aber immer noch fehlte ihr ein

passendes Lokal zur Synagoge, bis sich nun der höchst liberale Stadtrat

dazu entschloss, der Gemeinde ein ausgezeichnet schönes Lokal

unentgeltlich zur Synagoge zu überlassen. Da die Gemeinde nicht über so

viel Mittel verfügen konnte, um das neue Gotteshaus passend einzurichten

und in Stand zu setzen, schossen diese edlen Väter der Stadt sogar noch

3.000 Fr. - so hoch sind die Kosten veranschlagt - der Gemeinde vor,

welches Darlehen von derselben in Raten innerhalb fünf Jahre

zurückgezahlt werden soll. - Es besteht hier auch seit einiger Zeit eine

Restauration des Herrn, in der Fremde ganz koscher speisen zu können. -

Höchst unerfreulich ist der Umstand, dass hier von einer gewissen Partei

vielfach gegen den Handelsvertrag mit Frankreich agitiert wurde, weil in

demselben durch die Weigerung Frankreichs, andernfalls den Vertrag

abzuschließen, die Emanzipation der Juden in der Schweiz ausgesprochen

wurde, umso mehr ist das hochherzige Verfahren des Züricher Stadtrats

anzuerkennen." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1865:

"Zürich, den 5. Juli (1865) (Privatmitteilung). Die hiesige

Kultusgemeinde, welche jetzt gegen 30 Mitglieder zählt und seit

vergangenem Herbst ein ihr von dem Stadtrat in sehr freundlicher Weise

überlassenes Lokal als Synagoge benutzt, hat nun auch einen Acker zur

Anlegung eines Friedhofes angekauft. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1865:

"Zürich, den 5. Juli (1865) (Privatmitteilung). Die hiesige

Kultusgemeinde, welche jetzt gegen 30 Mitglieder zählt und seit

vergangenem Herbst ein ihr von dem Stadtrat in sehr freundlicher Weise

überlassenes Lokal als Synagoge benutzt, hat nun auch einen Acker zur

Anlegung eines Friedhofes angekauft.

Der greise, noch immer geistesfrische Steinheim wohnt seit einigen Wochen

in hiesiger Stadt." |

Grundsteinlegung zur neuen Synagoge (Juli 1883)

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli 1883:

"In Zürich ist jüngst der Grundstein zur neuen Synagoge gelegt

worden." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli 1883:

"In Zürich ist jüngst der Grundstein zur neuen Synagoge gelegt

worden." |

Ankündigung der Einweihung der Synagoge (September

1884)

Anmerkung: diese Ankündigung erschien in der konservativ-orthodoxen

Zeitschrift "Der Israelit" und wurde mit einem Aufruf verbunden, die

Orthodoxen der Gemeinde mögen sich gegen die Aufstellung eines Harmoniums zur

Wehr setzen.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1884: "Zürich,

10. September (1884). Die hiesige neue Synagoge wird am Dienstag, den 16.

dieses Monats eingeweiht. Die Synagoge ist für 200 Herren- und 170

Frauensitzplätze eingerichtet, enthält überdies ein Lokal für die

Religionsschule, die gegenwärtig von 80 Kindern besucht wird. Der Bau

samt Platz kostet über 200.000 Franken. Zur Einweihungsfeier sind auch

der Regierungsrat, Stadtrat und die Geistlichen der Stadt geladen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1884: "Zürich,

10. September (1884). Die hiesige neue Synagoge wird am Dienstag, den 16.

dieses Monats eingeweiht. Die Synagoge ist für 200 Herren- und 170

Frauensitzplätze eingerichtet, enthält überdies ein Lokal für die

Religionsschule, die gegenwärtig von 80 Kindern besucht wird. Der Bau

samt Platz kostet über 200.000 Franken. Zur Einweihungsfeier sind auch

der Regierungsrat, Stadtrat und die Geistlichen der Stadt geladen.

Diese Mitteilung hätte an und für sich nichts Besonderes, wenn nicht

noch eine Sache im 'Hintergrunde' wäre, welche für die Frommen, oder

besser gesagt, für die nur etwas religiös gesinnten Mitglieder der

hiesigen Gemeinde eine Prinzipienfrage betrifft.

Der Vorstand hat, ohne die Genehmigung der Gemeinde einzuholen, die

Absicht, am Tage der Einweihung eine Orgel en miniature - Harmonium - in

der Synagoge aufzustellen und würde es ja durch die Einführung

derselben, dem gesetzestreuen Glaubensgenossen unmöglich gemacht, seine

Andacht in einer mit einem Harmonium versehenen Synagoge zu

verrichten.

Es sind in der Gemeinde Zürich noch eine Anzahl Mitglieder, welche auf

gesetzestreuem Boden stehen und ergeht der Mahnruf an dieselben: 'Seid auf

der Hut und lasst Euch nicht ein religionsgesetzlich verbotenes Instrument

in Eurer Synagoge aufstellen, protestieret mit allen Euch zu Gebote

stehenden Mitteln gegen die projektierte Aufstellung eines Harmoniums,

noch ist von der Gemeinde kein Beschluss gefasst und der Friede in Eurer

Gemeinde, der während der Bauzeit geherrscht, wird auch weiter

fortbestehen, wenn von solchen Neuerungen, welche nur von einigen

Mitgliedern, die alle Jahre 2-3 Mal die Synagoge besuchen, einzuführen

gesucht werden, abgesehen wird." |

Die Einweihung der Synagoge (September 1884)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Oktober 1884:

"Man schreibt uns aus Zürich vom 19. September. Am 17. dieses Monats

fand die Einweihung der neuen Synagoge unter den üblichen recht erhebend

ausgeführten Festlichkeiten statt. Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr.

Engelbert aus St. Gallen. Er sprach über die Geschicke der jüdischen

Gemeinde in Zürich, ihre kleinen Anfänge und ihr allmähliches Wachstum,

ihre religiöse Treue und Opferwilligkeit, die es ihr endlich ermöglicht

hat, das Gotteshaus zu bauen, sich selber zum Heil und Segen; er

erörterte die Bedeutung des Tempels, der in der hebräischen

Überlieferung stets als ein Bethaus, als ein Lehrhaus und als ein

Versammlungshaus gegolten hat. Am Schlusse gab der Redner dem Gedanken

Ausdruck, es werde einst eine Zeit kommen, wo alle Menschen durch Glaube

und Liebe zu einem Bunde der Menschlichkeit sich vereinen, wo das Reich

der Wahrheit, des Lichtes und Friedens sich verwirklichen wird. Das

israelitische Gotteshaus ist bestimmt, zu diesem Endziele das Seinige

beizutragen. Die Synagoge hat sich auch in akustischer Beziehung

vorzüglich bewährt und die durch den maurischen Stil gebotenen

phantasievollen Dekorationen haben, dank der gedämpften Beleuchtung,

weniger aufregend und zerstreuend gewirkt, als es der Reichtum farbigen

Schmuckes an sich erwarten ließ. Am Abend fand ein heiteres Festmahl

statt, an welchem etwa 270 Personen teilnahmen. Unter den Toasten war der

des Pfarrers Dr. Furrer, des bekannten Kenners jüdischen Landes und

Lebens bemerklich. Sein Hoch galt den Geist des mutigen Glaubens, Hoffens

und Liebens, der die Synagoge gebaut hat. Vor 500 Jahren gab es in Zürich

drei Synagoge, Pest und Fanatismus haben damals die Israeliten vertrieben;

heute leben wir in einer helleren Zeit, wo jede religiöse Überzeugung

geachtet wird, weil sie in ein Geheimnis des Unendlichen mündet. Die

Menschheit verdankte Israel die Psalmen, den Dekalog, das Beispiel eines

mutigen Idealismus, der in allen Anfechtungen standhaft bleibt. Dem

Bankett folgte ein Ball." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Oktober 1884:

"Man schreibt uns aus Zürich vom 19. September. Am 17. dieses Monats

fand die Einweihung der neuen Synagoge unter den üblichen recht erhebend

ausgeführten Festlichkeiten statt. Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr.

Engelbert aus St. Gallen. Er sprach über die Geschicke der jüdischen

Gemeinde in Zürich, ihre kleinen Anfänge und ihr allmähliches Wachstum,

ihre religiöse Treue und Opferwilligkeit, die es ihr endlich ermöglicht

hat, das Gotteshaus zu bauen, sich selber zum Heil und Segen; er

erörterte die Bedeutung des Tempels, der in der hebräischen

Überlieferung stets als ein Bethaus, als ein Lehrhaus und als ein

Versammlungshaus gegolten hat. Am Schlusse gab der Redner dem Gedanken

Ausdruck, es werde einst eine Zeit kommen, wo alle Menschen durch Glaube

und Liebe zu einem Bunde der Menschlichkeit sich vereinen, wo das Reich

der Wahrheit, des Lichtes und Friedens sich verwirklichen wird. Das

israelitische Gotteshaus ist bestimmt, zu diesem Endziele das Seinige

beizutragen. Die Synagoge hat sich auch in akustischer Beziehung

vorzüglich bewährt und die durch den maurischen Stil gebotenen

phantasievollen Dekorationen haben, dank der gedämpften Beleuchtung,

weniger aufregend und zerstreuend gewirkt, als es der Reichtum farbigen

Schmuckes an sich erwarten ließ. Am Abend fand ein heiteres Festmahl

statt, an welchem etwa 270 Personen teilnahmen. Unter den Toasten war der

des Pfarrers Dr. Furrer, des bekannten Kenners jüdischen Landes und

Lebens bemerklich. Sein Hoch galt den Geist des mutigen Glaubens, Hoffens

und Liebens, der die Synagoge gebaut hat. Vor 500 Jahren gab es in Zürich

drei Synagoge, Pest und Fanatismus haben damals die Israeliten vertrieben;

heute leben wir in einer helleren Zeit, wo jede religiöse Überzeugung

geachtet wird, weil sie in ein Geheimnis des Unendlichen mündet. Die

Menschheit verdankte Israel die Psalmen, den Dekalog, das Beispiel eines

mutigen Idealismus, der in allen Anfechtungen standhaft bleibt. Dem

Bankett folgte ein Ball." |

Über Harmonium und Damengesang in der Synagoge - orthodoxe Kritik (1884)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1884: "Zürich,

November (1884). Bezugnehmend auf eine Korrespondenz Ihres geschätzten

Blattes in Betreff der projektierten Aufstellung eines Harmoniums in der

hiesigen neuerbauten Synagoge muss ich Ihnen leider heute mitteilen, dass

nicht nur bis heute dasselbe nicht aus der Synagoge entfernt wurde,

sondern der Gottesdienst findet sogar mit Damengesang statt. Unter solchen

Verhältnissen dürfen doch die hiesigen religiösen Mitglieder der

Gemeinde nicht schweigen und sind vor Gott und ihrem Gewissen

verpflichtet, gegen diese gesetzwidrige Neuerung Protest einzulegen, sowie

dieselben laute Entscheid der größten rabbinischen Autoriten, - solange

diese Neuerung in der Synagoge stattfindet, - weder an dem öffentlichen

Gottesdienst teilnehmen, noch überhaupt die Synagoge betreten dürfen.

Aus diesem Grund geht der wiederholte Ruf an die religiös gesinnten

Mitglieder hiesiger Gemeinde! Vereinigt Euch zu gemeinsamem Vorgehen gegen

die ohne Genehmigung der Gemeinde, vom Vorstande allein eingeführte

Neuerung, da Euch vom Religionsgesetz aus nichts anderes übrig bleibt,

als aus der Gemeinde auszutreten oder die Entfernung dieses spezifisch

kirchlichen Instruments aus der Synagoge herbeizuführen. (In Erfurt hat

sich neuerdings in Folge der Einführung eines ähnlichen Instrumentes in

der Synagoge eine Separatgemeinde gebildet, deren gemietetes,

anspruchsloses Lokal während der hohen Feiertage zahlreicheren Besuchs zu

erfreuen hatte, als die neuerbaute, prachtvolle Synagoge. - Red.). Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1884: "Zürich,

November (1884). Bezugnehmend auf eine Korrespondenz Ihres geschätzten

Blattes in Betreff der projektierten Aufstellung eines Harmoniums in der

hiesigen neuerbauten Synagoge muss ich Ihnen leider heute mitteilen, dass

nicht nur bis heute dasselbe nicht aus der Synagoge entfernt wurde,

sondern der Gottesdienst findet sogar mit Damengesang statt. Unter solchen

Verhältnissen dürfen doch die hiesigen religiösen Mitglieder der

Gemeinde nicht schweigen und sind vor Gott und ihrem Gewissen

verpflichtet, gegen diese gesetzwidrige Neuerung Protest einzulegen, sowie

dieselben laute Entscheid der größten rabbinischen Autoriten, - solange

diese Neuerung in der Synagoge stattfindet, - weder an dem öffentlichen

Gottesdienst teilnehmen, noch überhaupt die Synagoge betreten dürfen.

Aus diesem Grund geht der wiederholte Ruf an die religiös gesinnten

Mitglieder hiesiger Gemeinde! Vereinigt Euch zu gemeinsamem Vorgehen gegen

die ohne Genehmigung der Gemeinde, vom Vorstande allein eingeführte

Neuerung, da Euch vom Religionsgesetz aus nichts anderes übrig bleibt,

als aus der Gemeinde auszutreten oder die Entfernung dieses spezifisch

kirchlichen Instruments aus der Synagoge herbeizuführen. (In Erfurt hat

sich neuerdings in Folge der Einführung eines ähnlichen Instrumentes in

der Synagoge eine Separatgemeinde gebildet, deren gemietetes,

anspruchsloses Lokal während der hohen Feiertage zahlreicheren Besuchs zu

erfreuen hatte, als die neuerbaute, prachtvolle Synagoge. - Red.). |

Spende einer Torarolle für die Gemeinde (1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familieblatt" vom 15. September

1905: "Zürich. Herr Salomo Guggenheimer-Wyler hat anlässlich

der Barmizwohfeier seines Sohnes Silvain der Gemeinde eine neue Sefer Tora

mit prachtvollem Mäntelchen zum Geschenk gemacht. Es ist das in kurzer

Zeit die zweite Sefer Torah, die die Gemeinde zum Geschenk erhält, ein

schönes Zeichen dafür, dass der altjüdische Sinn bei uns noch nicht

erstorben ist." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familieblatt" vom 15. September

1905: "Zürich. Herr Salomo Guggenheimer-Wyler hat anlässlich

der Barmizwohfeier seines Sohnes Silvain der Gemeinde eine neue Sefer Tora

mit prachtvollem Mäntelchen zum Geschenk gemacht. Es ist das in kurzer

Zeit die zweite Sefer Torah, die die Gemeinde zum Geschenk erhält, ein

schönes Zeichen dafür, dass der altjüdische Sinn bei uns noch nicht

erstorben ist." |

Fragen eines Synagogenneubaus und des orthodoxen Betsaales (1907)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. September

1907: "Zürich. Die Generalversammlung der jüdischen Gemeinde, bei

der von ca. 411 Mitgliedern etwa 160 anwesend waren, beschäftigte sich

zuerst und hauptsächlich mit dem Synagogenbau. Die bisherige Synagoge mit

ihren 163 Männer- und 157 Frauenplätzen ist längst zu klein. Eine neue

Synagoge mit 800 bis 1000 Plätzen würde auf etwa 1 Million Francs Kosten

kommen, während eine zweite Synagoge mit einer viertel Million Francs

sich erbauen lässt. Die Lösung der finanziellen Frage macht

Schwierigkeiten, und die Versammlung beschließt deshalb, die

Baukommission auf 1 Mitglieder zu erhöhen und ihr die weitere Beratung

dieser Angelegenheit zu überlassen. Der Bericht des Präsidenten Dr.

Guggenheim über das Aufrufen zur Tora an den Wochentagen rief eine

lebhafte Debatte hervor. Der Bericht sagte folgendes: Die Gemeinde hat

seit ihrer Gründung in den 1860er-Jahren in überwiegender Majorität der

neueren Richtung angehört. Anfangs der 1880er-Jahre begann eine rührige

orthodoxe Minorität sich zu regen; 1887 verlangte sie die Inspektion der Schule

durch einen auswärtigen Rabbiner; 1893 verlangte sie einen

Separatgottesdienst; der damalige Vorstand wollte keinen Staat im Staate

und die Gemeinde änderte die Statuten dahin, dass, wer sich einer anderen

am Orte bestehenden Gemeinde anschließt, aus der Gemeinde ausgeschlossen

werden könne; die Minorität fochte diese Statutenänderung vor dem

Bezirksgericht an und ging, hier angewiesen, vor das Obergericht; im

letzten Moment wurde am 2. Mai 1896 der bekannte Vertrag abgeschlossen,

wonach die Gemeinde sich verpflichtete, für 25 Jahre, sofern 10

Mitglieder der Gemeinde das Verlangen stellen, in dem neu erbauten

Schulhaus einen Separatgottesdienst einzurichten, der den Bedürfnissen

dieser Minorität entspricht, also ohne Harmonium und gemischten Chor und

dergleichen. Die Gemeinde verfuhr vertragsgemäß, aber es ergaben sich

bald wieder Schwierigkeit, die dennoch zur Begründung einer eigenen

orthodoxen Gemeinde führten. Nur Wenige blieben in dem Betsaal. Auch mit

diesen gab es ab und zu Differenzen. In den letzten Jahren war Friede.

Aber neuerdings sind drei beschwerden von Gemeindemitgliedern eingegangen,

denen das Aufrufen zur Tora an Wochentagen bei ihrer Jahrzeit verweigert

wurde, weil sie keine Tefillin trugen. Der Vorstand hat die Beschwerde

für begründet gefunden, da darin eine Beleidigung liege; in Basel werden

Jahrzeiter auch ohne Tefillin aufgerufen, und der orthodoxe Rabbiner Dr.

Cohn sehe dem ruhig zu. Die hiesigen Orthodoxen weigern sich aber

hartnäckig nachzugeben und erklären die Gemeinde für vertraglich

verpflichtet, den Gottesdienst im Betsaal ganz nach ihren Bedürfnissen zu

belassen. - In der Diskussion wurde von fast allen Rednern anerkannt, dass

die Gemeinde den Betsaal in orthodoxer Richtung zu belassen habe,

andererseits aber auch betont, dass man für die Beschwerdeführer

ebenfalls Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. September

1907: "Zürich. Die Generalversammlung der jüdischen Gemeinde, bei

der von ca. 411 Mitgliedern etwa 160 anwesend waren, beschäftigte sich

zuerst und hauptsächlich mit dem Synagogenbau. Die bisherige Synagoge mit

ihren 163 Männer- und 157 Frauenplätzen ist längst zu klein. Eine neue

Synagoge mit 800 bis 1000 Plätzen würde auf etwa 1 Million Francs Kosten

kommen, während eine zweite Synagoge mit einer viertel Million Francs

sich erbauen lässt. Die Lösung der finanziellen Frage macht

Schwierigkeiten, und die Versammlung beschließt deshalb, die

Baukommission auf 1 Mitglieder zu erhöhen und ihr die weitere Beratung

dieser Angelegenheit zu überlassen. Der Bericht des Präsidenten Dr.

Guggenheim über das Aufrufen zur Tora an den Wochentagen rief eine

lebhafte Debatte hervor. Der Bericht sagte folgendes: Die Gemeinde hat

seit ihrer Gründung in den 1860er-Jahren in überwiegender Majorität der

neueren Richtung angehört. Anfangs der 1880er-Jahre begann eine rührige

orthodoxe Minorität sich zu regen; 1887 verlangte sie die Inspektion der Schule

durch einen auswärtigen Rabbiner; 1893 verlangte sie einen

Separatgottesdienst; der damalige Vorstand wollte keinen Staat im Staate

und die Gemeinde änderte die Statuten dahin, dass, wer sich einer anderen

am Orte bestehenden Gemeinde anschließt, aus der Gemeinde ausgeschlossen

werden könne; die Minorität fochte diese Statutenänderung vor dem

Bezirksgericht an und ging, hier angewiesen, vor das Obergericht; im

letzten Moment wurde am 2. Mai 1896 der bekannte Vertrag abgeschlossen,

wonach die Gemeinde sich verpflichtete, für 25 Jahre, sofern 10

Mitglieder der Gemeinde das Verlangen stellen, in dem neu erbauten

Schulhaus einen Separatgottesdienst einzurichten, der den Bedürfnissen

dieser Minorität entspricht, also ohne Harmonium und gemischten Chor und

dergleichen. Die Gemeinde verfuhr vertragsgemäß, aber es ergaben sich

bald wieder Schwierigkeit, die dennoch zur Begründung einer eigenen

orthodoxen Gemeinde führten. Nur Wenige blieben in dem Betsaal. Auch mit

diesen gab es ab und zu Differenzen. In den letzten Jahren war Friede.

Aber neuerdings sind drei beschwerden von Gemeindemitgliedern eingegangen,

denen das Aufrufen zur Tora an Wochentagen bei ihrer Jahrzeit verweigert

wurde, weil sie keine Tefillin trugen. Der Vorstand hat die Beschwerde

für begründet gefunden, da darin eine Beleidigung liege; in Basel werden

Jahrzeiter auch ohne Tefillin aufgerufen, und der orthodoxe Rabbiner Dr.

Cohn sehe dem ruhig zu. Die hiesigen Orthodoxen weigern sich aber

hartnäckig nachzugeben und erklären die Gemeinde für vertraglich

verpflichtet, den Gottesdienst im Betsaal ganz nach ihren Bedürfnissen zu

belassen. - In der Diskussion wurde von fast allen Rednern anerkannt, dass

die Gemeinde den Betsaal in orthodoxer Richtung zu belassen habe,

andererseits aber auch betont, dass man für die Beschwerdeführer

ebenfalls |

die

Möglichkeit schaffen müsse zu ihrem Recht zu kommen. Auf Anfrage wird

erklärt, dass der Rabbiner den Standpunkt des Vorstandes teile. An

Antrag, an allen Tagen, an denen aus der Tora vorgelesen würde, auch in

der Synagoge deshalb Minjan zu machen, wurde zurückgezogen und

beschlossen, dass derjenige, welcher am Jahrzeitstage aus dem angeführten

Grund nicht in den Betsaal gehen wollte, davon rechtzeitig Mitteilung an

den Vorstand machen sollte, der dann für ihn Gottesdienst in der Synagoge

abhalten lassen werde." die

Möglichkeit schaffen müsse zu ihrem Recht zu kommen. Auf Anfrage wird

erklärt, dass der Rabbiner den Standpunkt des Vorstandes teile. An

Antrag, an allen Tagen, an denen aus der Tora vorgelesen würde, auch in

der Synagoge deshalb Minjan zu machen, wurde zurückgezogen und

beschlossen, dass derjenige, welcher am Jahrzeitstage aus dem angeführten

Grund nicht in den Betsaal gehen wollte, davon rechtzeitig Mitteilung an

den Vorstand machen sollte, der dann für ihn Gottesdienst in der Synagoge

abhalten lassen werde." |

Frage nach der Einführung einer Orgel in der Synagoge

(1928)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. September 1928: "Die Orgelfrage in Zürich. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. September 1928: "Die Orgelfrage in Zürich.

Zürich, 17. September (1928). Anlässlich des geplanten Baues einer neuen

Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde in Zürich ist es dort zu

ernsten Auseinandersetzungen über die Frage der Einführung der Orgel

auch in die neue Synagoge gekommen. Gegen die Orgel treten vor allem

Rabbiner Dr. Littmann und Nationalrat Dr. Farbstein auf, der auf der

Generalversammlung der Gemeinde erklärte, dass er bei einem Beschluss der

Einführung einer Orgel gegen die Bewilligung der Baukredite stimmen

werde. Die Entscheidung über die Orgelfrage wurde einer demnächst

einzuberufenden außerordentlichen Generalversammlung

vorbehalten." |

Die Orgel in der Synagoge wird abgeschafft

(1937)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1937:

"Züricher Kultusgemeinde schafft die Orgel im Gottesdienst ab.

Zürich, 9. Mai (1937). Die Frage der Beibehaltung oder endgültige

Abschaffung der Orgel im Gottesdienst bildete den Gegenstand der

Beratungen in der letzten Generalversammlung der Israelitischen

Kultusgemeinde in Zürich. Der Antrag auf endgültige Abschaffung der

Orgel wurde mit 177 gegen 61 Stimmen angenommen. Für den Antrag stimmten

u.a. die beiden Rabbiner, die Zionisten und zahlreiche als liberal

bekannte Persönlichkeiten aller Richtungen und Gruppen der Gemeinde. In

der vorangegangenen Aussprache wurde zugunsten der Abschaffung

vorgebracht, dass die Orgel als sichtbares Symbol einer falsch

verstandenen Assimilationsepoche in unsere Zeit hineinrage. Sie sei von

der sogenannten Aufklärung eingeführt worden, die auch die Bezeichnung

Israelit an Stelle des Wortes Jude verbreitet habe. Die Orgel sei nur ein

Übergang zum Christentum und zur Abschüttelung des Judentums. Es

handelte sich hier um eine Frage der Rückkehr aus der Dekadenzperiode zu

den eigenen Werten des Judentums; die Entscheidung der Generalversammlung

sei eine historische. Die Anhänger der Beibehaltung der Orgel versuchten

an Hand der Literatur nachzuweisen, dass der Orgelfrage gar nicht eine so

hohe Bedeutung zukomme, wie man sie ihr hier beilege. Ein

Gewissenskonflikt sei unbegründet, da die Orgel religionsgesetzlich nicht

verboten sei." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1937:

"Züricher Kultusgemeinde schafft die Orgel im Gottesdienst ab.

Zürich, 9. Mai (1937). Die Frage der Beibehaltung oder endgültige

Abschaffung der Orgel im Gottesdienst bildete den Gegenstand der

Beratungen in der letzten Generalversammlung der Israelitischen

Kultusgemeinde in Zürich. Der Antrag auf endgültige Abschaffung der

Orgel wurde mit 177 gegen 61 Stimmen angenommen. Für den Antrag stimmten

u.a. die beiden Rabbiner, die Zionisten und zahlreiche als liberal

bekannte Persönlichkeiten aller Richtungen und Gruppen der Gemeinde. In

der vorangegangenen Aussprache wurde zugunsten der Abschaffung

vorgebracht, dass die Orgel als sichtbares Symbol einer falsch

verstandenen Assimilationsepoche in unsere Zeit hineinrage. Sie sei von

der sogenannten Aufklärung eingeführt worden, die auch die Bezeichnung

Israelit an Stelle des Wortes Jude verbreitet habe. Die Orgel sei nur ein

Übergang zum Christentum und zur Abschüttelung des Judentums. Es

handelte sich hier um eine Frage der Rückkehr aus der Dekadenzperiode zu

den eigenen Werten des Judentums; die Entscheidung der Generalversammlung

sei eine historische. Die Anhänger der Beibehaltung der Orgel versuchten

an Hand der Literatur nachzuweisen, dass der Orgelfrage gar nicht eine so

hohe Bedeutung zukomme, wie man sie ihr hier beilege. Ein

Gewissenskonflikt sei unbegründet, da die Orgel religionsgesetzlich nicht

verboten sei." |

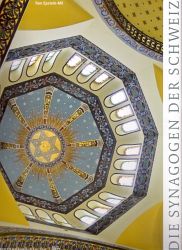

Fotos

(Anmerkung: die neuen Fotos wurden erstellt im

Zusammenhang mit der Vorstellung des Buches von Ron Epstein-Mil über "Die

Synagogen in der Schweiz" am 3.6.2008; weitere Informationen zu diesem Buch

siehe Übersichtsseite zu den Synagogen der

Schweiz).

|

Historisches Foto

|

|

| |

Historische Karte

mit der Synagoge an der Löwenstraße |

| |

|

|

| Neuere Fotos - Juni 2008 |

|

|

| |

Blick auf die

Synagoge an der Ecke Löwenstraße / Nüscheler Straße, rechts der

Synagoge

(auf linkem Foto erkennbar) steht das 1897 angebaute Schul- und

Gemeindehaus |

| |

|

|

|

|

| Blick auf die

Fassade und den Haupteingang von der Löwenstraße mit der hebräischen

Portalinschrift aus Jesaja 56,7, übersetzt.: "Mein Haus soll ein

Bethaus für alle Völker genannt werden". |

In der Synagoge mit

Blick zum Toraschrein

|

| |

|

|

|

|

| Der Synagogenchor

tritt auf |

|

| |

|

|

|

|

Blick in den Betsaal (Frauen

im Bereich

der Männer nur zum Anlass

der Buchvorstellung) |

Blick auf die

Frauenempore |

Die Kuppel mit

indirekter

Beleuchtung |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| Fenster |

Uhr mit hebräischen

Buchstaben,

die zugleich Zahlenwert haben |

Lampe mit Davidstern |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| Blick zum Toraschrein |

Vorlesepult |

Ner tamid (ewiges Licht) |

| |

|

|

|

|

|

Gebetbücher und

Gebetsschale |

Anzeiger für

Gottesdienstzeiten |

Moderner Chanukkaleuchter

im

Synagogenraum |

| |

|

|

|

|

|

| Traditioneller

Chanukkaleuchter im Vorraum |

|

| |

|

| |

|

|

Zwei Fotos von

Jürgen Hanke, Kronach |

|

|

| |

|

|

Einzelne Presseartikel

| 2012: Die

Israelitische Cultusgemeinde Zürich wird 150 Jahre alt |

Artikel in der "NZZ online" vom

29. März 2012: "'Man hat nicht nur eine Heimat' - Zürichs

Juden fühlen sich hier beheimatet - und denken oft an

Israel"

Interview mit Michel Bollag (Link zum

Artikel) |

| |

| Januar 2015:

75 Jahre

Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich - Publikation dazu

erschienen |

Artikel von Martina Läubli in der

"Neuen Züricher Zeitung" vom 10. Januar 2015: "Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich.

Jüdischer Bücherschatz.

In Zürich befindet sich eine jüdische Bibliothek, die im deutschsprachigen Raum einmalig ist. Mit einem Buch feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen und erzählt ihre bewegte Geschichte..."

Link

zum Artikel |

| |

|

Februar 2016:

Die Synagoge steht unter massivem

Sicherheitsschutz |

Artikel von Martin Sturzenegger im

"Tagesanzeiger" vom 1. Februar 2016: "Beten hinter Panzerglas in Zürich

Schussfeste Scheiben, Securitas und Überwachungskameras: Die jüdische

Gemeinde Zürich fordert staatliche Unterstützung für die steigenden

Sicherheitskosten. Ein Durchbruch zeichnet sich ab..."

Link zum Artikel |

| |

|

Juni 2016:

Über jüdisches Leben in Zürich

|

Artikel von Katrin Oller im "Zürcher

Unterländer" vom 8. Juni 2016: "Zürich. Eine fremde Welt im eigenen

Quartier. Wer sind die Juden in Zürich? Der Rundgang 'The Jewish Mile'

durch Wiedikon, die Enge und Wollishofen bringt Teilnehmern den jüdischen

Alltag in Zürich näher..."

Link zum Artikel |

| |

|

August 2017:

Rundgang mit Michel Bollag

durch das jüdische Zürich |

Artikel von Barbara Ludwig in kath.ch vom

30. August 2017: "Mit Michel Bollag durch das jüdische Zürich.

Zürich, 30.8.17 (kath.ch) Zu den erfolgreichsten Veranstaltungen des Zürcher

Instituts für interreligiösen Dialog (ZIID) gehört der Rundgang durch das

jüdische Zürich. Michel Bollag, Jude und Exponent im interreligiösen Dialog,

ist einer von zwei Führern auf der 'Jewish Mile', auf der die Teilnehmer zu

Synagogen, Lebensmittelgeschäften und Schulen mitgenommen werden. Einige

Stationen haben auch eine Bedeutung im Leben von Michel Bollag.

Seit zehn Jahren bietet das 'Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID)'

einen Rundgang durch das jüdische Zürich an. Heute läuft das Angebot unter

dem Titel 'The Jewish Mile. Jüdischer Alltag in Zürich'. Ist der Rundgang im

Programm des ZIID aufgeführt, wird er zusammen von Michel Bollag und Ralph

Weingarten durchgeführt. Wird er auf Anfrage durchgeführt, kann es

vorkommen, dass ihn Bollag alleine bestreitet. Laut dem ehemaligen

Fachleiter Judentum beim ZIID gehört 'The Jewish Mile' zu den

erfolgreichsten Veranstaltungen des Zentrums.

Orte des Gebets. Zu einzelnen Stationen hat Bollag einen persönlichen

Bezug, wie er kath.ch anvertraut. Zum einen gibt es da die Orte, die der

Jude selber zum Gebet aufsucht: Zum Beispiel die 1884 erbaute Synagoge der

Israelitischen Cultusgemeinde (ICZ) an der Löwenstrasse. Diese Synagoge

spielt zudem eine besondere Rolle im Curriculum von Bollag. Während 25

Jahren arbeitete er für die ICZ, 10 Jahre davon als Rabbinatsassistent. Der

in Genf aufgewachsene Bollag betet auch im Minjan Wollishofen, in dessen

Nähe er zuhause ist. Das ist eine etwas versteckt gelegene, unscheinbare

Synagoge, vergleicht man sie mit dem stattlichen Gebäude an der

Löwenstrasse, das im maurischen Stil erbaut wurde und stark an einen

Kirchenbau erinnert.

Einst Mitglied einer streng orthodoxen Gemeinde. Ein weiterer

Bezugspunkt ist das orthodoxe Milieu, das Bollag auf den Rundgängen

'differenziert' und mit seinen 'Sonnen- und Schattenseiten' darstellen will,

wie er gegenüber kath.ch sagt. In seinen ersten Jahren an der Limmatstadt

war der Sohn eines Schweizer Juden und einer deutschen Jüdin selbst Mitglied

in der Israelitischen Religionsgemeinschaft Zürich, einer von zwei streng

orthodoxen Gemeinden. Er habe sich aber nie jüdisch-orthodox gekleidet oder

Schläfenlocken getragen, sondern seine Zugehörigkeit zum Judentum äußerlich

stets nur mit dem Tragen der Kippa zum Ausdruck gebracht, sagt Bollag. Heute

leben laut Bollag in Zürich-Wiedikon und in Zürich-Enge insgesamt

schätzungsweise über 2000 orthodoxe, teils vom Chassidismus geprägte Juden.

So viele wie noch nie. Auf einem Rundgang Ende April und im Gespräch mit

Bollag wurde deutlich, dass er das ultraorthodoxe Judentum kritisch

betrachtet. So spricht er von einer 'Uniformierung' als einem Phänomen, das

sich nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr verstärkt habe, und deutet diese

Strömung innerhalb des Judentums als Zeichen für eine Ideologie, die eine

'Abschottung von der Moderne' anstrebt. Mitten im Zentrum des orthodoxen

Zürich, an der Bus- und Tramhaltestelle Schmiede-Wiedikon unweit der

orthodoxen Synagoge Agudas Achim, muss Bollag einräumen, dass auch er als

Jude kaum Zugang zu diesem Milieu habe.

Koschere Bagels. Dann gibt es aber auch die Orte, die Bollag dann und

wann für eine Mahlzeit aufsucht, weil er sie im Zusammenhang mit

Durchführung der 'Jewish Mile' näher kennenlernte. So etwa den 'Bagel Shop'

an der Bederstrasse. Dort durften sich die Teilnehmer zum Abschluss des

Rundgangs vom 26. April mit einem heißen Getränk aufwärmen und mit

Thunfisch, Lachs, Käse oder Ei gefüllte Bagels essen. Natürlich koscher. Auf

dem Rundgang kommt eben auch das Thema 'Ernährung' zur Sprache.

Hinweis: Die Rundgänge durch das jüdische Zürich finden zwei Mal jährlich

statt, jeweils im Frühsommer und im Herbst."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S.945-947; III,2 S.

1726-1749. |

|  Ron

Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation.

Fotografien von Michael Richter Ron

Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation.

Fotografien von Michael Richter

Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz. Schriftenreihe des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Band 13.

2008. S. 146-167. (hier auch weitere Quellen und

Literatur) |

| Yvonne Domhardt / Kerstin A. Paul (Hrsg.):

Quelle lebender Bücher. 75 Jahre Bibliothek der Israelitischen

Cultusgemeinde Zürich. Edition Clandestin. Biel 2014. 272 S. Fr.

37.50. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|