|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"

Zeckendorf (Stadt

Scheßlitz, Kreis Bamberg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Zeckendorf bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück.

Auch im 15./16. Jahrhundert könnten schon einzelne Juden am Ort gelebt haben,

wenngleich eine angebliche Ersterwähnung im Jahr 1483 nicht eindeutig bestätigt werden

kann. Die erste sichere Nennung ist von 1586. Die Juden standen unter dem Schutz des Klosters Langheim und der Freiherren

von Künßberg.

Mitte des 17. Jahrhunderts gab es bereits 30 jüdische Familien im Ort, 1699

noch 21. Bei den

Unruhen des Jahres 1697 kam es am 22. Mai 1697 zu Überfällen der jüdischen Familien des Ortes durch

räuberische Banden aus der Umgebung. Zeitweilig lebten in Zeckendorf mehr jüdische als christliche

Familien in Zeckendorf. Auf Grund der Größe der Gemeinde wurde 1644 der Sitz

des Landesrabbinates für das Hochstift Bamberg aus Bamberg nach Zeckendorf verlegt.

Erster Landesrabbiner in Zeckendorf von 1658 bis

1665 war David Mosche Halevi. Weitere bekannte Rabbiner und talmudische Gelehrte waren

in der Folgezeit R. Moses ben Elchanan Fürth (Rabbiner 1665-1667), R. Henoch

Levi (als Wiener Exulant Rabbiner von 1674-1678), Meir Halevi und Moses Meyer

und andere mehr.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1810 134 jüdische Einwohner (48,9 % von insgesamt 276), 1837 166 (58,2 %

von 285), 1840 151 (43,3 % von 188), 1852 133 (43,6 % von 305), 1875 52 (18,8 %

von 277) und 1900 50 (17,7 % von 282). Nach der Statistik ging - wie in anderen

"Judendörfern" auch - seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zahl

der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung stark zurück.

Die jüdischen Familien lebten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts überwiegend

vom Handel mit Vieh und Waren aller Art (Lumpenhandel, Hausierhandel). Bis zur

Mitte des 19. Jahrhunderts kamen auch mehrere Handwerksberufe dazu, darunter

mehrere Weber, ein Schneider, ein Schuhmacher und ein Metzger.

An Einrichtungen waren eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule, ein

rituelles Bad und - gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Demmelsdorf - ein Friedhof

vorhanden. Auf Grund des zwischen den beiden Gemeinden gelegenen Friedhofes und

der traditionellen Verbundenheit der beiden Gemeinden war auch eine gemeinsame Chewra

Kadischa vorhanden (Wohltätigkeits- und Bestattungsverein). Zur Besorgung

religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorsänger und Schächter

tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Von den Lehrern ist u.a.

bekannt: Moses Hofmann, der 1875 nach Rothenburg wechselte und dort noch über 50 Jahre lang wirkte (bis 1926, gest.

1929). Um 1903 war Carl

Kaufmann Lehrer in Zeckendorf.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Jakob

Gerst (geb. 19.12.1885 in Zeckendorf, gef. 12.4.1917). David Heimann (geb.

26.12.1890 in Zeckendorf, gef. 29.7.1916), Gefreiter Heinirch Heimann (geb.

6.5.1887 in Zeckendorf, gef. 26.8.1914), Unteroffizier Max Heimann (geb.

13.12.1886 in Zeckendorf, gef. 31.10.1915), Karl Rosenbaum (geb. 3.12.1897 in

Zeckendorf, gef. 9.6.1917).

Um 1924, als noch 20 jüdische Einwohner in acht Haushaltungen gezählt

wurden, waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde Gerson Gerst, Samuel

Rosenbaum, Karl Hermann und Max Welt. Der jüdische Lehrer aus Demmelsdorf

unterrichtete damals die noch vier schulpflichtigen Kinder in Religion (1932

fünf Kinder). Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat in Bamberg. 1932

waren die Gemeindevorsteher Max Reis, Gerson Gerst und Gustav Gerst.

1933 lebten 22 jüdische Personen in Zeckendorf (9,4 % von insgesamt

235). Trotz der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden

Entrechtung und der Repressalien entschlossen sich nur wenige von ihnen in den folgenden Jahren

zum Verlassen des Ortes beziehungsweise zur

Auswanderung. Am 1. November 1938 wurden noch 20 jüdische Einwohner gezählt.

Die letzten 18 wurden am 25. April 1942 von Bamberg nach Izbica bei Lublin

deportiert.

Von den in Zeckendorf geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leo Ansbacher (1887),

Clara (Klara) Berg geb. Satzmann (1879), Jettchen Brückmann geb. Kirschbaum

(1881), Flora Gerst (1910), Gerson Gerst (1877), Gustav (Gerson) Gerst (1890), Justin

Gerst (1926), Rosa Gerst geb. Stern (1883), Selma Gerst geb. Heimann (1899), Senta Gerst

(1923), Gutta Hausmann (1885), Salomon Hausmann (1880), Regina Herrmann geb. Heimann (1885),

Klara Herz geb. Gerst (1888), Heinrich Kaufmann (1896), Frieda

Lauer geb. Satzmann (1876), Gisela Liffgens geb. Rosenbaum (1893), Heinz Reis (1925), Inge

Irene Reis (1933), Mina Reis geb.

Hausmann (1888), Robert Reis (1923), Siegfried Reis (1927), Gretchen Rollmann

geb. Satzmann (1885), Rosalie Rollmann geb. Satzmann (1877), Alice Rosenbaum

(1929), Cäcilie (Cilli) Rosenbaum geb. Herrmann (1873), Elise Rosenbaum geb. Eckmann

(1859), Felix Rosenbaum (1885), Hedwig Rosenbaum geb. Liffgens (1892),

Ilse Rosenbaum (1924), Samuel Rosenbaum (1866), Rosa (Ryfka) Sachs geb. Eisenberg

(1886), Josef Satzmann (1874), Hedwig Weinstock geb. Kaufmann (1900).

Auf dem Gedenkstein am jüdischen Friedhof sind folgende Namen

festgehalten: Gerson

Gerst / Rosa Gerst / Flora Gerst / Gustav Gerst / Selma Gerst / Justin Gerst

/ Senta Gerst / Salomon Hausmann / Minna Reiss / Robert Reiss / Heinz Reiss

/ Inge Reiss / Siegfried Reiss / Samuel Rosenbaum / Ziv

Rosenbaum / Elise Rosenbaum / Felix Rosenbaum / Hedwig Rosenbaum / Ilse

Rosenbaum / Alice Rosenbaum.

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und

Schochet 1908 / 1911

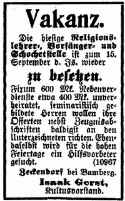

Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 27. August 1908: "Vakanz. Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 27. August 1908: "Vakanz.

Die hiesige

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle ist zum 15. September

dieses Jahres wieder

zu besetzen.

Fixum 600 Mark Nebenverdienste etwa 400

Mark. Unverheiratete, seminaristisch gebildete Herren wollen ihre Offerten

nebst Zeugnisabschriften baldigst an den Unterzeichneten richten.

Ebendaselbst wird für die hohen Feiertage ein Hilfsvorbeter gesucht.

Zeckendorf bei Bamberg.

Isaak Gerst, Kultusvorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 9. Februar 1911: "Die hiesige

Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle ist per 1. März zu

besetzen. Garantiertes Einkommen Mark 1000.-. Auch Ausländer, welche die

deutsche Sprache beherrschen, können Berücksichtigung finden. Meldungen

sind zu richten an Herrn Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 9. Februar 1911: "Die hiesige

Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle ist per 1. März zu

besetzen. Garantiertes Einkommen Mark 1000.-. Auch Ausländer, welche die

deutsche Sprache beherrschen, können Berücksichtigung finden. Meldungen

sind zu richten an Herrn

Isaak Gerst, Kultusvorstand,

Zeckendorf,

Oberfranken". |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod von Isaac Langfeld aus Zeckendorf (gest. in

Philadelphia, USA, 1906)

Hinweis: nach der Todesanzeige on der "New York Times" vom 17.

November 1906 war Isaac Langfeld "founder of the firm of Langfeld Brothers

& Co., leather good manufacturers of Philadelphia". Isaac Langfeld war

auch Präsident der Chewra Kadischa seiner im Artikel genannten jüdischen

Gemeinde B'rith Shalom an der Ecke 6th Avenue/Girard

Avenue.

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 7. Dezember 1905: "In Philadelphia starb - 92 Jahre alt - Isaac

Langfeld, der Gründer und Präsident der dortigen kleinen orthodoxen

Gemeinde in der Girard avenue. Langfeld, der bereits im Alter von 20

Jahren aus Zweckendorf in Bayern nach Amerika kam, war der Gründer der

ersten B'nai-Berith-Loge in den Vereinigten

Staaten).

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 7. Dezember 1905: "In Philadelphia starb - 92 Jahre alt - Isaac

Langfeld, der Gründer und Präsident der dortigen kleinen orthodoxen

Gemeinde in der Girard avenue. Langfeld, der bereits im Alter von 20

Jahren aus Zweckendorf in Bayern nach Amerika kam, war der Gründer der

ersten B'nai-Berith-Loge in den Vereinigten

Staaten). |

Zur Geschichte der Synagoge

Die erste Synagoge, eine einfache Betstube, befand sich auf

dem vom Kloster Langheim zur Verfügung gestellten Grundstück. Sie wurde 1660

eingerichtet, war jedoch nach wenigen Jahrzehnten zu klein und baufällig. 1723

konnte mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen werden. Sie wurde nach

dem Modell der Synagoge von Bamberg gebaut und 1727 eingeweiht. Auch die Juden

aus Demmelsdorf besuchten danach für

einige Jahre die Synagoge in Zeckendorf (vermutlich auch bereits vor dem Bau

dieser Synagoge). 1742 brannte allerdings die

Synagoge in Zeckendorf ab.

Am 1. Juli 1743 wurde durch ein Dekret verordnet, dass eine neue, 50

Männer- und 45 Frauenstühle umfassende Synagoge auf einem dem Bamberger Hochstift

gehörenden Grundstück gebaut werden sollte. Das

Grundstück mit der Plan-Nr. 86 war dafür bestimmt worden. Die Plätze in

der Synagoge wurden an die Gemeindeglieder vermietet. Die

"Stuhlgelder" mussten an das Kloster Langheim abgeführt werden. Je

nach Nähe zum Toraschrein wurde der Wert des Betstuhles bestimmt. 1765 wurde

unmittelbar bei der Synagoge ein Haus für den Lehrer/Vorbeter erbaut.

An Ritualien aus der Synagoge waren bis in die 1930er-Jahre vorhanden:

ein Pokal aus dem Besitz der Chewra Kaddischa von 1738, 1 Tora-Vorhang von 1717,

1 hellblauer Toravorhang mit Schulchandecke, 1 grüner Toravorhang mit

Schulchandecke, 1 weißer Toravorhang in Häkelarbeit, 3 silbern Tassim

(Toraschilde), 2 silberne Jadim (Torazeiger), 1 paar silberne Ezchajim

(Aufwickelstäbe für die Torarolle).

Nach 1933 richteten sich gewaltsame Aktionen alsbald auch gegen die

Synagoge. Im November 1936 wurden 25 Fenster des Synagogengebäudes durch

Dorfkinder eingeworfen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Inneneinrichtung der Synagoge von SA- und SS-Leuten (davon zwei aus Scheßlitz)

zerstört. Um die Synagoge hatten sich während der Aktion etwa 100 Dorfbewohner

versammelt, Kinder und Jugendliche warfen Steine durch die Fenster in das

Gebäude. Die Inneneinrichtung der Synagoge wurde auf einem Feld verbrannt. Für

die Beseitigung des Schutts musste die jüdische Gemeinde 200 RM bezahlen. Im Herbst

1939 wurde die Synagoge auf Anweisung des Landrates von Bamberg vollständig

zerstört. An Stelle der Synagoge wurde ein Gemüsegarten angelegt.

Gegen acht der am Novemberpogrom 1938 in Zeckendorf Beteiligten fand im Juni

1948 ein Prozess vor dem Landgericht Bamberg statt. Sieben erhielten

Freiheitsstrafen von zwei Wochen bis zu einem Jahr, einer wurde

freigesprochen.

Adresse/Standort der Synagoge: Garten gegenüber

der Schule beziehungsweise Grundstück zwischen den Häusern Nr. 17 und

19.

Fotos

(Historische Fotos der

Ritualien von Theodor Harburger, Aufnahmen 1927/30; Quelle: Central Archives for the

History of the Jewish People, Jerusalem; veröffentlicht in Th.

Harburger: "Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern.

1998 Bd. 3 S. 796-799).

Ritualien aus der

ehemaligen Synagoge Zeckendorf

|

|

|

| |

Pokal des Wohltätigkeits- und

Bestattungsvereines Chewra Kadischa von 1738 (Silber, innen vergoldet,

seit 1938 verschollen) |

Tora-Schild (Tass, 1. Hälfte

des

19. Jahrhunderts, heute im

Israel Museum Jerusalem) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Tora-Schild (Tass, von 1774,

hergestellt in

Oettingen, heute im Israel-Museum, Jerusalem) |

Chanukka-Leuchter aus der

Synagoge

(87 cm hoch, 78 cm breit,

seit 1938 verschollen) |

| |

| |

|

|

Das Synagogengrundstück

in

der Gegenwart |

|

| |

Gemüsegarten an

Stelle der ehemaligen Synagoge (Foto: Jürgen Hanke, Kronach 2004

aus www.synagogen.info) |

| |

|

|

Einzelne Presseberichte

| Februar 2010:

Zum Tod des 1947 in einem PD-Lager bei Zeckendorf

geborenen Chef-Historikers von Yad Vashem David

Bankier |

Artikel von Ulrich Sahm im "Israel

Newsletter" vom 1. März 2010 (www.israelnetz.com):

"Chefhistoriker von Yad Vashem gestorben.

JERUSALEM (inn) - David Bankier, Chefhistoriker der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, ist am Wochenende infolge einer langen schweren Krankheit gestorben. Der 1947 in einem Lager jüdischer Holocaustüberlebender in

Zeckendorf nahe Bamberg geborene Bankier galt als einer der wichtigsten Forscher der deutschen Gesellschaft und des Antisemitismus unter den Nazis.

Er leitete das Internationale Institut für Holocaustforschung in Yad Vashem. Zudem war Bankier unter anderem Gastprofessor an verschiedenen amerikanischen Universitäten, in London, Südafrika und in weiteren Ländern. In Südamerika baute er Institute für Jüdische Studien auf. Bankier konzentrierte sich auf die Erforschung der Verfolger und Mitläufer in Europa.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Studien war die Frage, wie der Antisemitismus zu einem zentralen und wirksamen Mittel der Nazis geworden war, um die Massen zu mobilisieren. Bankier veröffentlichte mehrere Bücher zu dem Thema, darunter "Die Deutschen und die Endlösung: Öffentliche Meinung unter den Nazis".

In einer Trauermitteilung von Yad Vashem bezeichnete der Leiter der Gedenkstätte, Avner Schalev, den verstorbenen Forscher als einen "Eckstein der modernen akademischen Erforschung von Nazi-Deutschland". Bei einem seiner letzten Vorträge sagte Bankier, dass die Juden für Antisemiten eine "mysteriöse, mythische und böse Macht darstellen, die mit Allmacht eine finstere Rolle in der Weltgeschichte spielen".

Für Hitler sei der Nazismus eine Doktrin gewesen, um die Menschheit von der jüdisch-christlich-marxistischen Doktrin zu erlösen. Die Vorherrschaft der deutschen Rasse konnte aus Hitlers Sicht nur durch einen totalen Krieg der Deutschen gegen die Juden erlangt werden. In einem Interview mit der "New York Times" sagte Bankier, dass die Rolle der Mitläufer und untätigen Nachbarn bei zahlreichen kleineren Massenmorden in der früheren Sowjetunion Anfang der vierziger Jahre einen großen Einfluss auf heutige Völkermorde in Afrika und an anderen Orten in der Welt hatte. Infolge der Verbrechen der Nazis habe sich die Welt gewandelt. Wenn heute irgendwo ein Genozid begangen werde, reagierten die Menschen schockiert, weil ihnen so viele Details über den Holocaust bekannt seien." |

| Englischer

Artikel aus der "Jerusalem Post" vom 1. März 2010 als pdf-Datei

(mit Foto von David Bankier) |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| A. Eckstein: Geschichte der Juden im ehemaligen

Fürstbistum Bamberg, bearbeitet auf Grund von Archivalien nebst

urkundlichen Beilagen. Bamberg 1898 (Reprint 1985). |

| ders.: Nachträge zur Geschichte der Juden im ehemaligen

Fürstbistum Bamberg. Bamberg 1899 (Reprint 1985). |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 152-153. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 225-226. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 246-248. |

| Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken

(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. Zu

Zeckendorf S. 343-351 (mit weiteren Quellenangaben). |

|  "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu. "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu.

ISBN 978-3-98870-411-3.

Abschnitt zu Zeckendorf S. 221-227 (die Forschungsergebnisse

konnten auf dieser Seite von "Alemannia Judaica" noch

nicht eingearbeitet werden). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Zeckendorf Upper Franconia. The

community was founded in 1654 and was the first seat of the Bamberg regional

chief rabbinate. R. Shemuel of Mezrich (Poland) was the first chief rabbi

(1658-1665). In 1742 the synagogue burned down and a new one was built the

following year. The Jewish population numbered 166 in 1837 (total 285),

declining to 22 in 1933. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the

synagogue was vandalized. All but one of the 18 Jews remaining in 1942 were

deported to Izbica in the Lublin district (Poland) via Bamberg on 25 April.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|