|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur

Übersicht "Synagogen im Kreis Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis"

Ruchheim (Stadt

Ludwigshafen am Rhein)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Ruchheim bestand eine jüdische Gemeinde bis 1940.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück,

wenngleich es erst 1850 zur Bildung einer selbständigen jüdischen

Gemeinde gekommen ist. In einem Gerichtsbuch vom Anfang des 17. Jahrhunderts ist

von "heimischen" und "fremden" Juden am Ort die Rede. Im Laufe des

18. Jahrhunderts stieg die Zahl auf zehn jüdische Familien (1795), die damals

bereits der jüdischen Gemeinde in Fußgönheim angehörten. 1809/10 werden

folgende jüdischen Haushaltsvorsteher genannt: Samuel Bär, Alexander Cahn

(Händler), Joseph Freiburger (Kaufmann) Isaac Herz (Händler), Salomon Hertz

(Händler), Isaac Leva (Gebrauchtwarenhändler), Jacob Leva I. und Jacob Leva II

(beides Händler), Nathan Löb (Händler), Levi Mayer, Abraham Neuberger

(Händler), Joseph Neuberger (Händler) Lazarus Neuberger (Kaufmann), David

Sembacher.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie

folgt: 1823 100 (11,4 % der Gesamteinwohnerschaft), 1848 147 (in 37 Familien), 1852

Höchstzahl von 160 jüdischen Einwohnern, 1875 109 (von 1.067), 1900 40

(von 1.100). 1848 betrieben 18 der Haushaltsvorstände ein Gewerbe, 17 waren im

Handel tätig, 2 im Ackerbau. Zwischen 1843 und 1848 sind neun jüdische Einwohner

ausgewandert. 1904 waren es im wesentlichen noch sieben jüdische Familien am

Ort. In diesem Jahr wurde Samuel Neuberger in den Gemeinderat der bürgerlichen

Gemeinde gewählt (s.u.).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (seit 1836 jüdische Volksschule) und ein rituelles Bad. Die

Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Fußgönheim beigesetzt.

Die jüdische Gemeinde gehört zum Bezirksrabbinat Frankenthal. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,

der zugleich als Vorbeter und Schochet fungierte. Einer der ersten bekannten

Lehrer war Jakob Mayer Eppstein, der seit 1808 in Ruchheim tätig war (zur

Familiengeschichte dieses Lehrers s.u. der Beitrag von Rolf Michael Mayer). Die jüdische Schule wurde

1879 noch von 27 Kindern besucht, 20 Jahre später waren es nur noch zwei

Kindern, weswegen die Schule im August 1897 aufgelöst wurde. Der letzte Lehrer

hieß Waldbott - er verzog in diesem Jahr (nach seiner Zurruhesetzung 1897) nach

Ludwigshafen (an die Schicksale seiner in Ruchheim geborenen Kinder erinnern

"Stolpersteine" vor der ehemaligen Synagoge s.u.). In den folgenden Jahren wurde nur noch ein Vorbeter und Schochet

in Ruchheim angestellt (siehe Anzeigen von 1904 und Bericht von 1898).

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde nur noch 17 Personen gehörten (in

vier Familien), waren die Vorsteher der Gemeinde Heinrich Bähr und Jacob Leva.

Zwei schulpflichtige Kinder der Gemeinde erhielten Religionsunterricht durch den

jüdischen Lehrer aus Ludwigshafen Salomon Wetzler.

Nach 1933 sind mehrere

jüdische Gemeindeglieder (1933: 12 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert, sodass man 1936/37 nur

noch sieben jüdische Einwohner zählte, 1938/39 noch drei. Das letzte

jüdische Ehepaar (Jakob und Klara Leva) wurde im Oktober 1940 nach Gurs deportiert.

Von den in Ruchheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Heinrich Bähr (1878),

Jenny Bär geb. Jacob (1886), Rita Birnbaum geb. Jacob (1904), Heinrich Hirsch

(1874), Max Hirsch

(1876), Kantor Josef Jacob (870), Klara Jacob geb. Horn (1874), Ida Lang geb. Bähr (1909), Jakob Leva (1865), Klara Leva geb. Hanau

(1887), Ilse Lewin geb. Jacob (1908), Hugo Loew (1883), Margarete Loewy geb.

Jacob (1906), Markus Moses Müller (1895), Robert Neuberger (1891), Rosa Salmon geb. Herz (1867), Lina Stern geb. Kahn (1867), Bertha Strauss

geb. Löw (1874), Cäsar Waldbott (1886), Jakob Waldbott (1882), Johanna

Waldbott (1887), Eugenie Weil (1875), Heinrich Weil (1875), Manfred Weil (1926).

Am 12. März 2008 wurden in Ruchheim "Stolpersteine" für die aus dem

Ort umgekommenen jüdischen Einwohner gesetzt.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte

der jüdischen Lehrer / Vorbeter

Ausschreibung der Kantor- und Schächterstelle 1904

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juni 1904:

"Ruchheim bei Ludwigshafen. Kantor und Schächter per 1. August

eventuell früher. Gehalt 600 Mark nebst freier Wohnung und

Nebeneinkünften. Offerten an Herrn S. Neuberger einreichen." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juni 1904:

"Ruchheim bei Ludwigshafen. Kantor und Schächter per 1. August

eventuell früher. Gehalt 600 Mark nebst freier Wohnung und

Nebeneinkünften. Offerten an Herrn S. Neuberger einreichen." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1904:

"Kantor und Schächter in Ruchheim bei Ludwigshafen am Rhein per 1.

August eventuell früher. Gehalt 600 Mark nebst freier Wohnung und

Nebeneinkünften. Offerten an Herrn S. Neuberger einreichen." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1904:

"Kantor und Schächter in Ruchheim bei Ludwigshafen am Rhein per 1.

August eventuell früher. Gehalt 600 Mark nebst freier Wohnung und

Nebeneinkünften. Offerten an Herrn S. Neuberger einreichen." |

"Verhaftung" des jüdischen Lehrers (1898)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:

"Ruchheim (Pfalz), 27. Januar (1898). Die von verschiedenen Blättern

gebrachte Notiz von der plötzlichen Verhaftung eines israelitischen Lehrers

dahier bedarf nach dem 'Pf.K.' der Richtigstellung. Die hiesige

israelitische Schule musste im August vorigen Jahres wegen zu geringer

Schülerzahl aufgehoben werden. Seitdem der frühere Lehrer Waldbott

pensioniert und nach Ludwigshafen gezogen ist, gibt es in Ruchheim

überhaupt einen israelitischen Lehrer nicht. Der auf Befehl der Staatsanwaltschaft

zu Frankfurt am Main verhaftete nannte sich auf seinen so zahlreich

ausgeschickten Neujahrgratulationskarten 'D.E. Brisck, Rabb. - Assistence

der Relig.-Gesellschaft.' Er kam im letzten Herbst ganz mittellos

hierher, empfahl sich der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde als

Vorbeter und wurde auch als solcher, so viel bekannt, in provisorischer

Weise angenommen. Durch das Schächten Tausender Mastgänse im nahen

Maxdorf wäre ihm ein gutes Auskommen gesichert gewesen. Er ist 30 Jahre

alt und soll aus Kalisch in Polen gebürtig sein. (Von besonderem

Interesse dürfte sein, dass sich hier nur zwei schulpflichtige

israelitische Kinder befinden, während im Jahr 1879 ihre Zahl 27 betrug,

ein Beweis, wie sehr sich die israelitischen Familien den Städten

zuwenden.) Wie kann man aber solche Individuen als Kultusbeamte im

Rabbinatsbezirke zulassen?". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:

"Ruchheim (Pfalz), 27. Januar (1898). Die von verschiedenen Blättern

gebrachte Notiz von der plötzlichen Verhaftung eines israelitischen Lehrers

dahier bedarf nach dem 'Pf.K.' der Richtigstellung. Die hiesige

israelitische Schule musste im August vorigen Jahres wegen zu geringer

Schülerzahl aufgehoben werden. Seitdem der frühere Lehrer Waldbott

pensioniert und nach Ludwigshafen gezogen ist, gibt es in Ruchheim

überhaupt einen israelitischen Lehrer nicht. Der auf Befehl der Staatsanwaltschaft

zu Frankfurt am Main verhaftete nannte sich auf seinen so zahlreich

ausgeschickten Neujahrgratulationskarten 'D.E. Brisck, Rabb. - Assistence

der Relig.-Gesellschaft.' Er kam im letzten Herbst ganz mittellos

hierher, empfahl sich der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde als

Vorbeter und wurde auch als solcher, so viel bekannt, in provisorischer

Weise angenommen. Durch das Schächten Tausender Mastgänse im nahen

Maxdorf wäre ihm ein gutes Auskommen gesichert gewesen. Er ist 30 Jahre

alt und soll aus Kalisch in Polen gebürtig sein. (Von besonderem

Interesse dürfte sein, dass sich hier nur zwei schulpflichtige

israelitische Kinder befinden, während im Jahr 1879 ihre Zahl 27 betrug,

ein Beweis, wie sehr sich die israelitischen Familien den Städten

zuwenden.) Wie kann man aber solche Individuen als Kultusbeamte im

Rabbinatsbezirke zulassen?". |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Wahl von Samuel Neuberger in den Gemeinderat der Stadt (1904)

Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 30. Dezember 1904:

"Ruchheim in der Pfalz. Wahl. In unserem Städtchen, das unter ca.

1.200 Einwohnern nur sieben jüdische Familien zählt, wurde Herr Samuel

Neuberger einstimmig in den Gemeinderat gewählt." Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 30. Dezember 1904:

"Ruchheim in der Pfalz. Wahl. In unserem Städtchen, das unter ca.

1.200 Einwohnern nur sieben jüdische Familien zählt, wurde Herr Samuel

Neuberger einstimmig in den Gemeinderat gewählt." |

Erinnerung an die Deportation in das

südfranzösische Internierungslager Gurs im Oktober

1940: Grab für Rosa Salmon geb. Herz in Gurs

Rosa (Rosalia) Salmon geb. Herz ist am 10. August 1867 in Ruchheim

geboren. Sie wohnte zuletzt in Ludwigshafen am Rhein und wurde am 22.

Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert,

wo sie bereits am 4. Dezember 1940 umgekommen ist. Für Rosa Salmon liegt

in Ludwigshafen (Fußgönheimer Str. 5 seit 2010 ein

"Stolperstein").

Rosa (Rosalia) Salmon geb. Herz ist am 10. August 1867 in Ruchheim

geboren. Sie wohnte zuletzt in Ludwigshafen am Rhein und wurde am 22.

Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert,

wo sie bereits am 4. Dezember 1940 umgekommen ist. Für Rosa Salmon liegt

in Ludwigshafen (Fußgönheimer Str. 5 seit 2010 ein

"Stolperstein").

Vgl. http://www.erinnerungen-bewahren.de/gedenkbuch/?tx_gedenkbuch_pi1[biography]=69

(Gedenkbuch Ludwigshafen) |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige des Manufaktur- und Kolonialwarengeschäftes N.

Loew (1906)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März

1906: "Suche per sofort eventuell später für mein Manufaktur- und

Kolonialwarengeschäft Lehrling mit guten Schulkenntnisse, aus

achtbarer Familie, bei freier Station. Samstags und Feiertage

geschlossen. Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März

1906: "Suche per sofort eventuell später für mein Manufaktur- und

Kolonialwarengeschäft Lehrling mit guten Schulkenntnisse, aus

achtbarer Familie, bei freier Station. Samstags und Feiertage

geschlossen.

N. Loew, Ruchheim in der Pfalz." |

Jüdische Familiengeschichte

Über die Familie Mayer Eppstein - Beitrag von

Rolf Michael Mayer (2009, E-Mail)

Vom Taunus über Frankfurt und Mannheim nach

Fußgönheim, Ruchheim und Mutterstadt.

HaLevi – Eppstein – Eppler – Mayer. Vier Namen – eine Familie

1335 erteilte Kaiser Ludwig IV. (Ludwig der Bayer) Gottfried von Eppstein die Erlaubnis, im Tal und an seiner Burg Eppinstein im Taunus 10 jüdische Familien anzusiedeln. 1392 zog eine dieser Familien von dort nach Frankfurt am Main. Ihr ursprünglicher Name war HaLevi gewesen, was sie als Angehörige des Stammes der Leviten auswies.

Wie bei vielen Juden wurde dieser Herkunftsort zum späteren Nachnamen - hier Koppelmann (von)

Eppstein. Nathan HaLevi Eppstein war von 1450 - 1470 Oberrabbiner in Frankfurt. Während des Fettmilch-Aufstandes 1612 - 1614 wurden alle Juden aus Frankfurt vertrieben und die inzwischen weit verzweigte Familie Eppstein zerstreute sich in alle Richtungen.

1674 tauchte der Name erstmals in Mannheim auf, als ein Jesaias Eppstein als Mitbegründer

der jüdischen Begräbnisbruderschaft genannt wird. Ab 1730 wird ein Jacob Eppstein mehrmals in den Mannheimer Ratsprotokollen erwähnt. 1743 saß er wegen nicht bezahlter Verbindlichkeiten zeitweise im Arrest.

Die drei Kinder seines Sohnes Mayer Löb Eppstein gingen in die Pfalz: Sara als Dienstmagd nach

Mutterstadt, ebenso ihr Bruder Joseph, der in der dortigen jüdischen Gemeinde Vorsänger wurde. Er nannte sich später

"Eppler" und ist der Ur-Urgroßvater von Heinz Eppler, der mit seinen Eltern vor den Nazis flüchten musste und heute in den USA lebt.

Heinz Epplers Großvater Isidor starb 1941 im Lager Gurs in den Pyrenäen und dessen zweite Frau Bertha 1944 in Marseille.

Joseph Eppler starb 1869 in Mutterstadt und wurde auf dem jüdischen

Friedhof in Fußgönheim begraben.

Der dritte, Jacob Mayer Eppstein arbeitete 1806 als Lehrer in Iggelheim und heiratete 1807 in

Fußgönheim die Tochter des Händlers Moyse Hirsch. 1808 ging er nach

Ruchheim, wo er eine Anstellung als Lehrer der jüdischen Gemeinde gefunden hatte. Hier wurde 1810 der Sohn Jacob geboren, der später ebenfalls Lehrer wurde und im Saarland und Hunsrück tätig war. Aus dieser Linie stammen die

Eppsteins, die heute in Israel, USA und anderen Teilen der Welt leben.

Ebenso Dr. Paul Eppstein (vgl. Wikipedia-Artikel

zu ihm), der 1902 in Ludwigshafen geboren wurde und von 1928 - 1933 Leiter der Volkshochschule Mannheim war, bis die Nazis ihm die weitere Ausübung dieser Tätigkeit untersagten. Er ging daraufhin nach Berlin in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, von wo er im Januar 1943 mit seiner Frau, Dr. Hedwig Strauss, ins Lager Theresienstadt deportiert wurde. Dort angekommen, wurde er zum

"Ältesten der Juden" bestimmt. In dieser Funktion hatte er die Anordnungen der Lagerleitung umzusetzen. Am 27. September 1944 wurde er von der SS verhaftet und erschossen.

Ein weiterer Nachkomme der Ruchheimer Linie war Eugen Eppstein, der als Mitglied der KPD 1924 Reichstagsabgeordneter der Weimarer Republik war und 1943 im KZ Lublin-Majdanek ermordet wurde. Sein Name findet sich auf einer Liste mit 33 Namen bekannter deutscher Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Heinrich Mann oder Kurt Tucholsky, welche die Nationalsozialisten 1933 ausbürgern wollten.

Der offizielle Name der Familie war seit 1807 Mayer, ohne dass der Name Eppstein gänzlich abgelegt wurde und die meisten Familienteile nannten sich später wieder Eppstein.

Nach seiner Tätigkeit als jüdischer Dorfschullehrer von Ruchheim ging Jacob Mayer Eppstein nach

Fußgönheim zurück, wo 1814 Jacob Salomon Mayer (der Ur-Urgroßvater des Verfassers) geboren wurde. Sein Vater Jacob Mayer Eppstein starb

1845 in Worms, wo er von einer Pferdekutsche überfahren wurde.

Jacob Salomon Mayer behielt den Namen Mayer bei. Mit seiner Ehefrau Esther Levi aus

Altdorf bei Edenkoben hatte er acht Kinder. Sohn Emanuel war mit Susanna Joel verheiratet, deren Familie ebenfalls in Fußgönheim wohnte. Emanuels Tochter Bertha wurde mit ihrem Ehemann Alfred Bernstein ins Lager Gurs deportiert. Bertha starb 1944 in Limoges, ihr Mann im gleichen Jahr im Lager

Nexon.

Welche Mitglieder der Familie im ehemaligen "Mayer-Haus" - es war das zweite Haus rechts neben der Kirche – wohnten, ist nicht bekannt. Die Gräber von Emanuel und Susanna Mayer findet man ebenfalls auf dem jüdischen

Friedhof in Fußgönheim.

Moses Mayer, ein weiterer Sohn Jacob Salomons, zog nach Oggersheim, wo 1882 Sohn Albert (der Großvater des Verfassers) geboren wurde. Albert war 1914 nach Mannheim verzogen, wo er eine Fischhandlung betrieb.

Er war mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten regelmäßig von der Gestapo bedrängt wurde, sich von ihrem jüdischen Mann scheiden zu lassen, was sie jedoch strikt ablehnte. Die Ehe mit einer

"arischen" Frau hat Albert Mayer letztendlich das Leben gerettet, denn er wurde – wie die meisten Juden aus Mischehen – erst spät, im Frühjahr 1945 in das KZ Theresienstadt deportiert. Zu dieser Zeit gingen von dort keine Transporte mehr in die Vernichtungslager im Osten. In Theresienstadt traf er seine Schwester Ella wieder, die bereits 1944 deportiert worden war.

Im Juni 1945 kehrten beide unversehrt nach Deutschland zurück, doch mindestens 18 Mitglieder der Familie Eppstein - Eppler - Mayer verloren im Holocaust ihr Leben." |

Zur Geschichte der Synagoge

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten die Ruchheimer Juden

zwar zur jüdischen Gemeinde in Fußgönheim, hatten jedoch vermutlich bereits

im 18. Jahrhundert eine eigene Synagoge beziehungsweise einen Betraum. 1808 wird

ein Schulmeister der Gemeinde genannt, der zugleich als Vorbeter tätig war

(vgl. oben "Über die Familie Mayer Eppstein"). Mitte

des 19. Jahrhunderts wird das Haus Nr. 145 im Katasterplan als "Wohnhaus

mit Synagoge" bezeichnet, das schon "seit vielen Jahren" der

jüdischen Gemeinde gehörte.

1862 war die Synagoge im Haus Fußgönheimer Straße 52 eingerichtet.

Dieses befand sich 1877 in einem so baufälligen Zustand, dass im Jahr darauf die

baupolizeiliche Schließung drohte. Hierauf beschloss die Gemeinde einen Neubau,

der 1881 fertiggestellt werden konnte. Im Erdgeschoss war zur Strasse hin

ein Schulsaal eingerichtet, im hinteren Teil befand sich der Betsaal, im

Dachgeschoss die Lehrerwohnung. Im Betsaal fanden 60 Männer und 35 Frauen (auf

der Empore) Platz. Traditionell war die Decke blau und die goldenen Sternen

bemalt.

Zwar war es bereits 1906 auf Grund der

zurückgegangenen Zahl der jüdischen Gemeindeglieder nicht mehr möglich,

regelmäßig Gottesdienste abzuhalten, dennoch blieb die Synagoge als

Einrichtung der Gemeinde bestehen.

Beim Novemberpogrom 1938 zerschlugen einheimische SA- und NSDAP-Leute mit

Äxten und Eisen die Inneneinrichtung. Kinder und Jugendliche schleppten Bücher

und Ritualien in den Hof, wo sie unter Hohn und Spott verbrannt wurden. Das

Gebäude blieb unbeschädigt. Im Krieg wurde die ehemalige Synagoge als

Gefangenenlager und als Lagerraum für die politische Gemeinde zweckentfremdet. 1945

kam das Gebäude unter Jüdische Vermögensverwaltung und über sie in den

Besitz der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Da diese keine Verwendung

mehr für die ehemalige Synagoge hatte, verkaufte sie es 1953 an die

protestantische Kirchengemeinde für 8.000 DM. Die Kirchengemeinde baute es zu

einem 1955 eingeweihten Evangelischen Gemeindehaus um. Eine Gedenktafel ist seit

1985 angebracht.

Adresse/Standort der Synagoge: alte

Anschrift Fußgönheimer Straße

Fotos

Nach dem Novemberpogrom 1938

(Quelle: Minor/Ruf s.Lit. Abbildungsteil) |

|

|

Kinder und

Jugendliche nach der Plünderung der Ruchheimer Synagoge |

| Nach 1945 |

|

|

Die

ehemalige Synagoge im Juni 2008

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 22.6.2008) |

|

|

|

|

| Die

ehemalige Synagoge, jetzt Evangelisches Gemeindehaus |

Gedenktafel (Text:

"Hier befand sich die

Synagoge der Ruchheimer Juden. 1881

erbaut -

verwüstet 1938. Seit 1955

Evangelisches Gemeindehaus") |

| |

| |

| |

|

|

|

|

| Seitenansicht |

Portalinschrift (siehe

oben) |

|

| |

|

|

|

|

|

| Ehemaliger Betsaal -

Blick nach Osten |

|

"Stolpersteine"

für die Kinder des

ehemaligen jüdischen Lehrers Waldbott

vor der ehemaligen Synagoge |

| |

| |

|

|

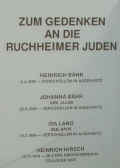

Denkmal für die in

der NS-Zeit

umgekommenen Ruchheimer Juden |

|

|

| |

Denkmal

mit Inschrift |

| |

|

|

|

|

"Stolperstein"

für

Robert Neuberger |

Ehemaliges

jüdisches Wohnhaus

der Familie Leva |

"Stolpersteine"

des Ehepaares

Jakob und Clara Leva |

| |

|

|

| |

|

|

Kriegerdenkmal

an der evangelischen Kirche |

|

|

| |

Das Kriegerdenkmal ist

auf dem Foto

rechts der Kirche erkennbar |

Unter den

Kriegsteilnehmern 1870/71

war auch Isaac Herz |

| |

|

|

Stolperstein-Verlegung im

März 2008

(Quelle: Website "Ludwigshafen

setzt Stolpersteine") |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Ulrike Minor/Peter Ruf: Juden in

Ludwigshafen. Ludwigshafen am Rhein 1992 (Veröffentlichungen des

Stadtarchivs Ludwigshafen am Rhein Band 15). |

| Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter

besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.

S. 137-138. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 239-240 (mit weiteren Literaturangaben).

|

|  Gedanken zum

Gedenken. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte von Ruchheim, hrsg. von der Protestantischen Kirchengemeinde

Ruchheim. Llux Verlag Ludwigshafen 2008. ISBN: 978-3-938031-25-4, Preis: 4,00

€. Mit Beiträgen von Christine Dietrich, Marita Hoffmann und Peter

Renner; Titelgestaltung von Hans-Joachim Kotarski (alle Ludwigshafen). Gedanken zum

Gedenken. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte von Ruchheim, hrsg. von der Protestantischen Kirchengemeinde

Ruchheim. Llux Verlag Ludwigshafen 2008. ISBN: 978-3-938031-25-4, Preis: 4,00

€. Mit Beiträgen von Christine Dietrich, Marita Hoffmann und Peter

Renner; Titelgestaltung von Hans-Joachim Kotarski (alle Ludwigshafen).

Informationen

zu dieser Publikation auf Verlagsseite mit Bestellmöglichkeit.

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|