|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht:

"Synagogen im Rhein-Hunsrück-Kreis"

Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis)

mit Oberhirzenach, Perscheid und Werlau (VG St. Goar-Oberwesel)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(erstellt unter Mitarbeit von Walter Karbach)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Oberwesel bestand eine jüdische Gemeinde im Mittelalter (Oberwesel

war freie Reichsstadt seit 1237) sowie vom 18. Jahrhundert bis 1938/42.

Erstmals werden Juden in der Stadt in der Reichssteuerliste 1241/42

genannt. Mit 20 Mark Steuer zahlte die in Oberwesel ansässige Judenschaft 5

Mark weniger als die im benachbarten Boppard. 1287 war Oberwesel

Ausgangspunkt einer Welle von Verfolgungen, die in den folgenden beiden Jahren

vielen Juden im Bereich des Mittelrheins das Leben kostete. Nachdem die

Oberweseler Juden beschuldigt worden waren, am Karfreitag 1287 einen stromauf

bei Bacharach aufgefundenen christlichen Jungen

(den "Guten Werner") ermordet zu haben, wurden in der Stadt und in

Boppard vierzig Juden erschlagen. Die Leiche des Jungen wurde

in Bacharach feierlich in der

Kunibertkapelle bestattet, wo der "Gute Werner" angeblich Wunder wirkte.

Über seinem Sarkophag wurde ab 1293 eine neue Kapelle erbaut, in der er über

Jahrhunderte verehrt wurde (siehe Bacharach).

Erst auf Grund des Einschreitens von Rudolf von Habsburg konnten die Juden in

Oberwesel und Boppard wieder einigermaßen in Ruhe leben.

Nachdem der Wernerkult in Bacharach in der

Reformationszeit unterbunden und die Gebeine 1621 von Jesuiten in das Feldlager

des Generalobersten Spinola verbracht worden waren, wurde die Wernerkapelle

Oberwesel, wo man die angebliche Martersäule zeigte, zum Zentrum des Kultes.

Hier wurde 1727 ein großes Ritualmordrelief an der Außenseite der Kapelle

angebracht, das erst 1970 entfernt wurde. Eine ähnlich gearbeitete

Barockskulptur (siehe Abbildung unten) aus dieser Zeit stand bis 1966 auf dem

Altar der Pfarrkirche. 1728 wurde das Wernerfest obligatorisch, die Prozession

wurde erst 1971 abgeschafft.

1337 kam es zu

einer neuen Verfolgung durch die umherziehenden "Judenschläger"

(Armleder-Bewegung): dabei wurden wiederum Juden erschlagen und ihre Häuser

geplündert; die Beute kam in die Kapelle des "guten Werner" nach

Bacharach. Erzbischof Baldewin von Trier, dem Oberwesel seit 1312 verpfändet

war, zwang jedoch die Stadt Oberwesel, alle Schulden gegenüber den Juden - auch

im Blick auf die Ermordeten - zu begleichen und beschlagnahmte die ihnen

geraubte Habe. Am 18. März 1338 kam es zu einer Einigung zwischen Erzbischof

und der Stadt über die künftigen Lebensbedingungen von Juden in der Stadt. Die

Einnahmequelle der Juden in der Stadt war im Mittelalter die Geldleihe. Juden

gehörten zeitweise mehrere Häuser in der Stadt. 1349 kam es zu einer

neuen schweren Judenverfolgung während der Pestzeit, bei der die

mittelalterliche Gemeinde völlig vernichtet wurde.

Erst seit 1372 lassen sich wiederum jüdische Personen in Oberwesel

nachweisen, doch dürfte es damals nicht mehr zur Gründung einer Gemeinde

gekommen sein. Einige nach Oberwesel genannte Juden lebten damals in anderen Städten

(Cochem, Gelnhausen, Mayen, Straßburg und Worms). Weiterhin lebten die Juden in

Oberwesel unter dem Schutz der Erzbischöfe von Trier und waren damit auch von

der Vertreibung der Juden aus dem Erzstift Trier 1418/19 betroffen, falls damals

überhaupt noch Juden in der Stadt gelebt haben. 1462 oder kurz danach

kam es zu einer erneuten Ansiedlung. Auch im 16./17. Jahrhundert

(1563 und 1576) werden Juden in der Stadt genannt.

Der 1724 in Karlsruhe

aufgenommene 47-jährige Salomon Meyer gibt als Geburtsort Oberwesel an, wo er

somit um 1677 geboren ist (Juden in Karlsruhe 1988 S. 516).

Seit dem 18. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Einwohner langsam

zu (1779 15 jüdische Einwohner). Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die

Zahl der jüdischen Einwohner wie folgt: 1808 33 jüdische Einwohner, 1817 39,

1822 39, 1830 43, 1851 47, 1858 53, 1885 47, 1890 53, 1895 42, 1910 41. Auch die

in Oberhirzenach, Perscheid

und Werlau lebenden wenigen jüdischen

Personen gehörten zur Gemeinde in Oberwesel.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (1885 wird das

Fehlen eines Religionslehrers beklagt, siehe Text zum Brand in der Synagoge

unten; zu den Anstellungen vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Als Lehrer

werden unter anderem genannt: K. Levi (1904), M. Moses (1905), Josef Aschenbrand (ab

1910). Die Gemeinde wurde durch den Bad Kreuznacher Rabbiner betreut.

Um 1924, als 49 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (1,4 %

von insgesamt etwa 3.500 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde

Gustav Gerson, Bernhard Mayer, H. Lichtenstein und Isidor Gerson. 1932

wurden 44 jüdische Einwohner gezählt. Damals waren die Gemeindevorsteher

Moritz Mayer (1. Vors.), Theodor Gerson (2. Vors.) und Jakob Mayer (3. Vors.).

Der Repräsentanz gehörten acht Mitglieder an unter dem Vorsitz von Gustav

Gerson (1. Vors.), Isidor Gerson (2. Vors.) und Karl Lichtenstein (3. Vors.).

Zwei Vereine waren in der Gemeinde aktiv: der Israelitische

Frauenverein (1932 unter Leitung von Frau G. Gerson; Zweck und

Arbeitsgebiet: Krankenpflege und Bestattung) sowie die "Israelitische

Bruderschaft" (gegründet 1841; 1932 unter Vorsitz von Moritz Mayer,

Liebfrauenstraße 50; Zweck und Arbeitsgebiet: Krankenpflege, Bestattung; 1932

14 Mitglieder). Im Schuljahr 1931/32 erhielten fünf schulpflichtige jüdische

Kinder Religionsunterricht.

1933 lebten noch 44 jüdische Personen in Oberwesel. In den

folgenden Jahren ist ein Teil von ihnen auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien

weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1936 wurden noch 40 jüdische Einwohner

gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der

Synagoge zerstört (s.u.), dazu wurden die Fenster der jüdischen Häuser und

Wohnungen eingeworfen. Mit der Deportation der letzten jüdischen Einwohner

1942 endet die Geschichte der jüdischen Gemeinde Oberwesel.

In der NS-Zeit sind die jüdischen Personen, die in Oberwesel (und Perscheid)

geboren sind und/oder längere Zeit dort gelebt haben, emigriert oder wurden

deportiert und ermordet; nur wenige haben die Lager überlebt. Umgekommen sind

nach Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie auf Grund der

Recherchen von Doris Spormann und Walter Karbach [Stand 2020]: Elsa Abraham

geb. Marx (1899), Mathilde Aumann, geb. Gerson (1867), Emma Frenkel, geb.

Mayer (1881), Wilhelm Frenkel (1878), Albert Gerson (1883), Berta Gerson, geb.

Kahn (1875), Gustav Gerson (1865), Leopold Gerson (1864), Helene Holzmann, geb.

Mayer (1875), Albert Kahn (1873), Berta Kahn, geb. Löb (1883), Sara Kahn (1873),

Meta Lichtenstein (1921), Theodor Lichtenstein (1888), Herta Marx (1905), Julius

Marx (1892), Lina Marx (1897), Paula Marx, geb. Kahn (1893), Albert Mayer

(1874), Ida Mayer, geb. Wolf (1895), Jenny Mayer, geb. Mayer (1879), Karl Mayer

(1879), Leo Mayer (1881), Moritz Mayer (1876), Siegmund Mayer (1873), Wilhelm

Mayer (1885), Walter Orbach (1898), Berta Salomon (1870), Adolf Seligmann

(1869), Eugenie Seligmann, geb. Weil (1878) und Else Trum (1903).

Emigrieren konnten: Helene Corty, geb. Seligmann (1902), Ruth Frenkel

(1918), Fanny Gerson, geb. Selig (1876), Ferdinand Gerson (1872), Heinrich

Gerson (1908), Hermann Gerson (1914), Ida Gerson (1907), Isidor Gerson (1872),

Julius Gerson (1899), Lina Gerson, geb. Schlösser (1875), Lotte Gerson (1917),

Alfred Gottschalk (1930), Erna Gottschalk, geb. Gerson (1906), Max Gottschalk

(1898), Martha Gottschalk, geb. Marx (1896), Amalie Lewis, geb. Lichtenstein

(1883), Heinrich Lichtenstein (1889), Tillie Loeb, geb. Mayer (1907), Walter

Loeb (1903), Clementine Mayer, geb. Frenkel (1876), Erna Mayer (1909), Herta

Mayer (1910), Jakob Mayer (1879), Klara Opatowski, geb. Aschenbrand (1895), Emma

Perlstein, geb. Mayer (1880) und Rosalie Trum, geb. Wolf (1878).

Die Vernichtungslager überlebt haben: Günther Lichtenstein (1925),

Herbert Lichtenstein (1920), Karl Lichtenstein (1857), Karl-Heinz Lichtenstein

(1922), Ruth Lichtenstein (1931), Selma Lichtenstein, geb. Strauß (1890), Helmut

Mayer (1924) und Kurt Alexander Mayer (1921). Sie alle haben Deutschland 1946/47

verlassen.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1899 /

1903 / 1904 (Vertretung) / 1908

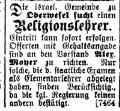

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899:

"Die israelitische Gemeinde zu Oberwesel sucht einen Religionslehrer.

Eintritt kann sofort erfolgen. Offerten mit Gehaltsangabe

sind an den Vorstand Alexander Mayer zu richten. Nur solche, die das

staatliche Examen als Elementarlehrer abgelegt haben, finden

Berücksichtigung, da die königliche Regierung keinen anderen

bestätigt."

|

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903:

"Die

israelitische Lehrer- und Kantorstelle

zu Oberwesel am Rhein ist ab

1. Mai neu zu besetzen. Gehalt Mark 1.200, nebst freier Wohnung.

Reflektierende, die das Examen bestanden, wollen Zeugnisse und Lebenslauf

an den Vorstand Alexander Mayer baldigst einsehen. Schochet

bevorzugt." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: " Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: "

Vertreter

gesucht

per 1. April dieses Jahres, der eventuell auch die hiesige

Lehrerstelle sofort definitiv übernehmen könnte. Lehrer mit angenehmer

Stimme wollen sofort Bewerbungen richten an

K. Levi, Lehrer,

Oberwesel am Rhein." |

| |

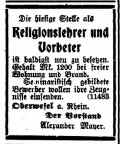

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:

"Die hiesige Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

ist

baldigst neu zu besetzen. Gehalt Mark 1.200 bei freier Wohnung und Brand.

Seminaristisch gebildete Bewerber wollen ihre Zeugnisse einsenden.

Oberwesel am Rhein. Der Vorstand Alexander Mayer." |

| Anmerkung: 1910 konnte Josef Aschenbrand aus

Hottenbach als jüdischer

Religionslehrer in Oberwesel angestellt werden. |

Der jüdische Lehrer M. Moses erhält eine Anstellung

an der katholischen Stadtschule (1905)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Februar 1905: "In Oberwesel wurde der jüdische Lehrer

M. Moses auch an der katholischen Stadtschule angestellt und zwar

für den deutschen Unterricht. In derselben Stadt hat noch vor einigen

Jahren eine Judenhetze stattgefunden."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Februar 1905: "In Oberwesel wurde der jüdische Lehrer

M. Moses auch an der katholischen Stadtschule angestellt und zwar

für den deutschen Unterricht. In derselben Stadt hat noch vor einigen

Jahren eine Judenhetze stattgefunden." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers Alexander

Mayer (1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:

"Oberwesel. Unter ungewöhnlich großer Beteiligung ist der

langjährige verdienstvolle Vorsitzende unserer Gemeinde Alexander Mayer

zu Grabe getragen worden." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:

"Oberwesel. Unter ungewöhnlich großer Beteiligung ist der

langjährige verdienstvolle Vorsitzende unserer Gemeinde Alexander Mayer

zu Grabe getragen worden." |

Zum Tod der Frau von Alexander Mayer (1930)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. September 1930:

"Oberwesel am Rhein, 14. September (1930). In tiefe Trauer versetzt

wurde die hiesige israelitische Gemeinde durch den Heimgang ihres

ältesten Mitgliedes, der Frau Alexander Mayer, die im Alter von 76 Jahren

aus ihrer tatenreichen irdischen Laufbahn abberufen worden ist. Wer sie

gekannt hat, weiß, was dieser Verlust für die aussterbenden Gemeinden

bedeutet. Sie war eine gute wackere Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Wo

es zu schlichten, zu helfen oder zu lindern gab, da war ihr Platz. Die

jüdische Frauenkippe, der sie 50 Jahre angehörte, verliert ihr vorbildliches

Mitglied. Durch ihre überragende Lebensklugheit, Selbstlosigkeit und

ihren Gerechtigkeitssinn wirkte sie im Stillen anregend auf das orthodoxe

jüdische Leben am Mittelrhein. Herr Rabbiner Dr. Bamberger, Mainz,

würdigte in vortrefflichen Worte diese jüdische Frau. Die Beliebtheit

auch bei Andersgläubigen gaben die Trauerkundgebungen und das Geleite

kund. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. September 1930:

"Oberwesel am Rhein, 14. September (1930). In tiefe Trauer versetzt

wurde die hiesige israelitische Gemeinde durch den Heimgang ihres

ältesten Mitgliedes, der Frau Alexander Mayer, die im Alter von 76 Jahren

aus ihrer tatenreichen irdischen Laufbahn abberufen worden ist. Wer sie

gekannt hat, weiß, was dieser Verlust für die aussterbenden Gemeinden

bedeutet. Sie war eine gute wackere Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Wo

es zu schlichten, zu helfen oder zu lindern gab, da war ihr Platz. Die

jüdische Frauenkippe, der sie 50 Jahre angehörte, verliert ihr vorbildliches

Mitglied. Durch ihre überragende Lebensklugheit, Selbstlosigkeit und

ihren Gerechtigkeitssinn wirkte sie im Stillen anregend auf das orthodoxe

jüdische Leben am Mittelrhein. Herr Rabbiner Dr. Bamberger, Mainz,

würdigte in vortrefflichen Worte diese jüdische Frau. Die Beliebtheit

auch bei Andersgläubigen gaben die Trauerkundgebungen und das Geleite

kund. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Über Rabbiner Dr. Alfred Gottschalk (geb. 1930 in

Koblenz, gest. 2009 in Cincinatti)

Alfred

Gottschalk ist am 7. März 1930 in Koblenz geboren (seine Mutter wollte

vermutlich nicht im St.-Werner-Krankenhaus in Oberwesel entbinden und zog

das Ev. Stift in Koblenz vor). Alfred Gottschalk ist in Oberwesel

aufgewachsen. 1939 ist er gemeinsam mit seiner

Mutter Erna Gottschalk geb. Gerson in die USA emigriert. In Brooklyn

fanden sie eine neue Heimat. Nach der Ausbildung zum Rabbiner wurde Alfred

Gottschalk 1957 ordiniert. Er wurde in der Folgezeit zu einem der

bedeutendsten Rabbiner im amerikanischen Judentum. 1971 bis 1995 war er

Präsident des Hebrew Union College, danach Chancellor des College; von 2000

bis zum seinem Tod 2009 Chancellor emeritus. Alfred

Gottschalk ist am 7. März 1930 in Koblenz geboren (seine Mutter wollte

vermutlich nicht im St.-Werner-Krankenhaus in Oberwesel entbinden und zog

das Ev. Stift in Koblenz vor). Alfred Gottschalk ist in Oberwesel

aufgewachsen. 1939 ist er gemeinsam mit seiner

Mutter Erna Gottschalk geb. Gerson in die USA emigriert. In Brooklyn

fanden sie eine neue Heimat. Nach der Ausbildung zum Rabbiner wurde Alfred

Gottschalk 1957 ordiniert. Er wurde in der Folgezeit zu einem der

bedeutendsten Rabbiner im amerikanischen Judentum. 1971 bis 1995 war er

Präsident des Hebrew Union College, danach Chancellor des College; von 2000

bis zum seinem Tod 2009 Chancellor emeritus.

Im

Herbst 2007 war ihm eine von Victor Sanovec konzipierte Ausstellung in der

ehemaligen Synagoge in Oberwesel gewidmet.

Oben: Plakat der Ausstellung für Dr. Alfred Gottschalk 2007.

Link: Seite des Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion über Dr.

Alfred Gottschalks Return to the German Home He Fled |

| |

| September 2009:

Zum Tod von Rabbiner Dr. Alfred Gottschalk -

Übernahme der von Verein Rabbi Hillel e.V. - Barbara Fuchs und Victor

Sanovec - verfassten Mitteilung aus www.victorat.de: |

"Am

Schabbat Nachmittag, dem 12. September 2009, verstarb Rabbiner Gottschalk im Alter von 79 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Deanna, 2 eigene und 2 Stiefkinder sowie 9 Enkel. "Am

Schabbat Nachmittag, dem 12. September 2009, verstarb Rabbiner Gottschalk im Alter von 79 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Deanna, 2 eigene und 2 Stiefkinder sowie 9 Enkel.

Der Verein Rabbi Hillel und wir, Barbara Fuchs und Victor Sanovec, persönlich verlieren einen Freund und Unterstützer, dessen Interesse an seinem Geburtsort Oberwesel über all die Jahre nie nachgelassen hat. Mit 9 Jahren wurde Gottschalk aus Oberwesel vertrieben, große Teile seiner Verwandtschaft wurden im 3. Reich ermordet. Trotzdem hat Alfred Gottschalk die Versöhnung mit dem Ort seiner Kindheit ein Leben lang gesucht. Artikel "Denkmal – Ein Schritt zurück in die Zukunft".

Von dem Sohn eines kleinen Viehhändlers in Oberwesel zum renommierten Rabbiner in Amerika war es ein harter Weg, auf dem ihm seine Mutter die wichtigste Stütze war. Sein Vater war früh verstorben, er konnte in der neuen Welt nie richtig Fuß fassen.

Video

"Alfred Gottschalk Testimony".

Rabbiner Gottschalk hat sein Leben lang als Pionier für die Sache des Reformjudentums gekämpft und einige Meilensteine auf seinem Weg hinterlassen. So ordinierte er die erste Rabbinerin in Amerika 1972. Unter seiner Leitung als Kanzler des Hebrew Union Colleges in Los Angeles, New York und Cincinnati wurden die Institute erweitert und ausgebaut und der Campus in Jerusalem errichtet. Nach seiner Emeritierung überwachte er den Ausbau des Museums of Jewish Heritage´in New York und war maßgeblich beteiligt an der Gründung des United States Holocaust Museums in Washington. Seine Liebe und Unterstützung galt immer auch dem Land Israel, dem er auf vielfältige Weise verbunden war.

Wir werden Alfred Gottschalk vermissen mit seinem in der Jugend in Brooklyn geschärften Witz und seiner warmherzigen Gastfreundschaft.

Artikel

in der "LA Times". Die Beisetzung war am Montag, den 14. September

2009 in Cincinatti.

Rabbi Hillel e.V. . Barbara Fuchs, Victor Sanovec |

Gedenkblätter aus Yad

Vashem, Jerusalem

|

|

|

Gedenkseite für Berta

Gerson geb. Kahn aus Hillesheim

(Rheinhessen),

Tochter von Theodor Gerson, verheiratet mit Leo Kahn, wohnhaft in

Oberwesel, umgekommen im Ghetto Theresienstadt 1942 |

Gedenkseiten

für den Kaufmann Albert Kahn, geb. 9. Januar 1873 in Hillesheim

(Rheinhessen), Sohn von Leopold Kahn und

Fanny geb. Ostheimer, wohnhaft in Hillesheim Obergasse 1, ab Dezember 1938

in Oberwesel, Simmernerstraße 8a;

1942 deportiert in das Ghetto Theresienstadt, später in das

Vernichtungslager Auschwitz, ermordet. |

Zur Geschichte der Synagoge

Bereits im Mittelalter gab es eine Synagoge

("Judenschule"), von der eine Quelle aus dem Jahr 1452

berichtet.

Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird wiederum eine Synagoge

unbekannten Alters genannt.

Bei einem Großbrand ist die

Synagoge zerstört worden (1834)

Artikel

in der "Karlsruher Zeitung" vom 26. April 1834:

"Oberwesel, 20. April (1834). In vergangener Nacht brach gegen

12 Uhr in dem Hause des Israeliten Jakob Meyer, Leopolds Sohn, dahier Feuer

aus, zerstörte zwei Häuser, worunter auch die Synagoge, gänzlich, und

beschädigte außerdem noch drei Häuser mehr oder weniger, welche in der Nähe

gelegen haben. Zum Glück waren diese Gebäude im Augenblick des Frühjahrs von

brennbaren Materialien ziemlich leer, wie das in jeder anderen Jahreszeit

bei ländlichen Wirtschaften gewöhnlich nicht der Fall ist, und der Wind sehr

stille; sonst hätte das Unglück noch schrecklicher werden können, da gerade

in diesem Stadtteile die Gebäude noch sehr enge zusammen gebaut sind.

Sämtliche in Flammen aufgegangene oder beschädigte Häuser sind bei der

Provinzialsozietät versichert." Artikel

in der "Karlsruher Zeitung" vom 26. April 1834:

"Oberwesel, 20. April (1834). In vergangener Nacht brach gegen

12 Uhr in dem Hause des Israeliten Jakob Meyer, Leopolds Sohn, dahier Feuer

aus, zerstörte zwei Häuser, worunter auch die Synagoge, gänzlich, und

beschädigte außerdem noch drei Häuser mehr oder weniger, welche in der Nähe

gelegen haben. Zum Glück waren diese Gebäude im Augenblick des Frühjahrs von

brennbaren Materialien ziemlich leer, wie das in jeder anderen Jahreszeit

bei ländlichen Wirtschaften gewöhnlich nicht der Fall ist, und der Wind sehr

stille; sonst hätte das Unglück noch schrecklicher werden können, da gerade

in diesem Stadtteile die Gebäude noch sehr enge zusammen gebaut sind.

Sämtliche in Flammen aufgegangene oder beschädigte Häuser sind bei der

Provinzialsozietät versichert." |

Nach einem Brand erhielt die jüdische Gemeinde Bauholz zum Wiederaufbau der

Synagoge. 1853 erfährt man von einer "ganz neuen, geräumigen mit einer

Empore versehenen Synagoge". 1865 wurde eine neue Torarolle

eingeweiht. Am 16. August 1885 brannte auch diese Synagoge ab.

Der Brand der Synagoge im August 1885

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1885: "Oberwesel,

17. August (1885). Gestern Abend, als die Gemeinde sich zum Mincha-Gebet

in der Synagoge versammelt hatte, ertönte plötzlich in der Nähe

derselben Feuerlärm. Nach einer Stunde war unser Gotteshaus ein Raub der

Flammen. So beklagenswert das Unglück ist, so hatte dasselbe doch

das Gute zur Folge, dass dadurch die Gemeinde aus ihrer religiösen

Indifferenz aufgerüttelt wurde, und es steht sicher zu hoffen, dass es

dem Vorsteher, Herrn Alexander Mayer, gelingen wird, binnen kurzem einen

Religionslehrer anzustellen, sowie die anderen fehlenden religiösen

Institutionen einzuführen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1885: "Oberwesel,

17. August (1885). Gestern Abend, als die Gemeinde sich zum Mincha-Gebet

in der Synagoge versammelt hatte, ertönte plötzlich in der Nähe

derselben Feuerlärm. Nach einer Stunde war unser Gotteshaus ein Raub der

Flammen. So beklagenswert das Unglück ist, so hatte dasselbe doch

das Gute zur Folge, dass dadurch die Gemeinde aus ihrer religiösen

Indifferenz aufgerüttelt wurde, und es steht sicher zu hoffen, dass es

dem Vorsteher, Herrn Alexander Mayer, gelingen wird, binnen kurzem einen

Religionslehrer anzustellen, sowie die anderen fehlenden religiösen

Institutionen einzuführen." |

Die Gemeinde beschloss einen schnellen Neubau einer

Synagoge. Ein neues Grundstück am Schaarplatz konnte erworben werden. Für

den Bau selbst fehlten dann doch die Finanzen, sodass öffentlich für die

Unterstützung des Synagogenbaus geworben werden musste:

Spendenaufruf für den Bau der neuen Synagoge

(1885)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1885:

"Der unterzeichnete Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu

Oberwesel am Rhein erlaubt sich seinen Glaubensgenossen und

Menschenfreunden folgende Bitte und Mitteilung zu unterbreiten: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1885:

"Der unterzeichnete Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu

Oberwesel am Rhein erlaubt sich seinen Glaubensgenossen und

Menschenfreunden folgende Bitte und Mitteilung zu unterbreiten:

Am 16. August brannte leider unsere Synagoge vollständig nieder und war

auch dieselbe sehr schwach versichert. Der Grund und Boden, worauf

dieselbe gestanden, war nur teilweise Eigentum der Israelitischen Gemeinde

und dadurch war dieselbe genötigt, einen anderen Platz zu kaufen, sodass

nur eine Summe von 600 Mark aus der Kasse zum Aufbau da ist. Da nun unsere

Israelitische Gemeinde sehr klein und nicht so bemittelt ist, um dieses

Opfer zum Aufbau allein aufbringen zu können, so bitten wir unsere

Glaubensbrüder und Mitmenschen ganz ergebenst, zu diesem edlen Zwecke ihr

Scherflein beitragen zu wollen. Indem wir hoffen, keine Fehlbitte zu tun,

zeichnen hochachtungsvoll

Der Vorstand: Alexander Mayer. G. Loeb.

Vorstehendes ist der Wahrheit gemäß vorgetragen. Die Israelitische

Gemeinde kann Freunden der Sache und Wohltätern nur empfohlen werden. St.

Goar, 2. Oktober 1885. Der Königliche Landrat:

Movius, Geheimer Regierungsrat.

Wir sind gern bereit, Gaben entgegenzunehmen und weiterzubefördern. Die

Expedition des 'Israelit'." |

Bis zur Fertigstellung der neuen Synagoge

wurden die Gottesdienste im Haus des Handelsmannes Simon Mayer abgehalten.

Nachdem die Spendensammlung offenbar einigen Erfolg hatte, konnte die neue

Synagoge durch Maurermeister Joseph Kipper aus Oberwesel erbaut werden. Am

20. Oktober 1886 wurde sie festlich eingeweiht. Maurermeister Kippel hatte

einen dreigeschossigen Backsteinbau erstellen lassen. Der Synagogenraum mit

Frauenempore erstreckte sich über zwei Geschosse (siehe Pläne unten).

Ein halbes Jahrhundert war die Synagoge am Schaarplatz Zentrum des jüdischen Lebens in der Stadt. Daran nahmen teilweise auch die Juden aus

Werlau teil, die sich 1888 der Gemeinde in Oberwesel angeschlossen hatten, jedoch weiterhin einen eigenen Betraum benutzten.

Die NS-Zeit brachte das Ende des gottesdienstlichen Lebens im Gebäude: beim

Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge demoliert und auf die Straße geworfen. Die Trümmer der Einrichtung, rituelle Gegenstände und die Torarollen wurden zwischen Stadtmauer und Bahnkörper in den damals noch offenen Oberbach geworfen. Der 74-jährige Gustav Gerson, Repräsentant der jüdischen Gemeinde, konnte Teile der geschändeten Tora aus dem Oberbach bergen. Im Januar 1939 wollte die Stadt das Synagogengebäude erwerben - im folgenden Jahr 1940 kam es in den Besitz der Stadt. Nach 1945 blieb das Gebäude erhalten. 1957 wurde es umgebaut und war bis 1974 Sitz der örtlichen Polizeibehörde, danach Wohnhaus.

2006 entstand der Verein "Rabbi Hillel - Verein zur Jüdisch-Christlichen Verständigung

e.V." in Oberwesel. In Zusammenarbeit mit der Kunsthistorikerin Barbara Fuchs wurde ein Denkmal der Oberweseler Bürger für ihre jüdischen Nachbarn konzipiert. Spenden aus der Oberweseler Bürgerschaft ermöglichten die Realisierung. Noch im selben Jahre wurde das Denkmal vor der Synagoge am Schaarplatz feierlich eingeweiht. Besondere Aktivitäten

gingen regelmäßig vom "Victorat, Forum für Kunst und Kultur" von Victor Sanovec aus (Fotodokumentationen, Ausstellungen wie im Herbst 2007 zu "Dr. Alfred Gottschalk - ein amerikanischer Rabbiner aus Oberwesel"), das wie auch der Verein "Rabbi Hillel e.V."

von 2007 bis 2011 in der ehemaligen Synagoge seinen Sitz hatte.

Adresse/Standort der Synagoge: Schaarplatz

3

Fotos / Pläne

(Quelle: Foto der Barockskulptur: Werner Dupuis / bearb. von

Walter Karbach;

Abbildungen der Pläne zum Bau der Synagoge 19. Jahrhundert: Landesamt [s.Lit.] S. 297)

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Veranstaltungen und Berichte

Ausstellung

im September 2010 - Eröffnung am "Tag der

Europäischen Jüdischen Kultur" am 5. September 2010: Ausstellung

im September 2010 - Eröffnung am "Tag der

Europäischen Jüdischen Kultur" am 5. September 2010:

"Nur einen

Teil davon..."

Schrift und Malerei von Victor Sanovec

Rabbiner Alfred Gottschalk e.V. +

Victorat

Synagoge, Schaarplatz 3, 55430 Oberwesel

5.-30. September 2010

Eröffnung am Sonntag, 5. September 2010 um 15.00 Uhr in der

Synagoge

|

| Oktober 2011:

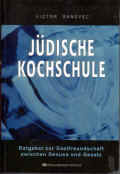

Hinweis auf ein Buch von Victor

Sanovec |

Victor

Sanovec: Jüdische Kochschule. Ratgeber zur Gastfreundschaft

zwischen Genuss und Gesetz. Victor

Sanovec: Jüdische Kochschule. Ratgeber zur Gastfreundschaft

zwischen Genuss und Gesetz.

14,95 €. 231 S. Gebr.

Kornmayer Verlag. ISBN 13: 879-3942051248.

Kurzbeschreibung: Diese Kochschule stellt das Essen der Juden als erlebbaren Teil ihrer Kultur und der langen Entwicklung des Judentums vor. Durch das Essen wurde in der Geschichte ein wichtiger Teil der jüdischen Identität bewahrt als ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und der Feste.

Es gibt nicht nur die eine jüdische Tradition, sondern es sind deren viele. Man erlebt sie besonders bei festlichen Einladungen und dafür bietet das jüdische Jahr genug Gelegenheit.

Die Auswahl der über 100 Speisevorschläge orientiert sich an dem was heute gegessen wird und an Waren die auch in normalen Geschäften angeboten werden. Es bietet den Juden und interessierten Nichtjuden eine Gelegenheit sich mit den jüdischen Essensregeln in der Gegenwart vertraut zu machen.

Um die Speisen gemäß der Jüdischen Speisegesetze zuordnen zu können tragen alle Rezepte im Buch eine entsprechende Bezeichnung. M für Milchig, F für Fleischig und P für Parewe aus Sicht der jüdischen Speisegesetze neutrale Speisen.

Über den Autor: Victor Sanovec, geboren: 1943 in Olmütz/Olomouc in Tschechien - seit

1968 in Deutschland - 1969 bis 1974: Kunststudium in Frankfurt - zahlreiche Ausstellungen - seit 2010: wieder in Frankfurt am

Main. "Nach meiner Ankunft in Deutschland und seit dem Anfang des Kunststudiums habe ich entdeckt, dass die Fähigkeiten meiner Sinne über das Sehen hinaus weiter ausbaubar sind. Deshalb habe ich angefangen, selbst zu kochen, weil ich nicht nur irgendetwas essen wollte, was satt macht, sondern es auch so zubereitet essen wollte, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Zugleich interessiert mich immer, wie es anderen dabei geht, wie sie das

machen. Was verbirgt sich dahinter, wenn Menschen einiges essen und anderes nicht? So wandelte sich bei mir die ursprüngliche Notwendigkeit, selber zu kochen, um überhaupt ordentlich essen zu können, zu einer schöpferischen Tätigkeit. Dabei habe ich Folgendes entdeckt: Schon die Tatsache, dass Menschen mit mir an demselben Tisch sitzen und bereit sind, dort auch die von mir gekochten Speisen ohne Vorbehalt zu essen, beglückt mich ganz einfach. Das wiegt den mit dem Akt des Kochens verbundenen Aufwand und die Arbeit mehrfach auf.."

|

| Hinweis: Victor Sanovec steht für

Lesungen aus seinem Buch für Interessierte gerne zur Verfügung - Kontakt

über Tel. 0170 - 1803685 |

| |

| Februar 2014

(Februar 2006): Erinnerungen von Alfred

Gottschalk an die Erlebnisse als jüdischer Junge in der NS-Zeit |

Artikel von Dirk Eberz in der

"Rhein-Zeitung" vom 15. Februar 2006: "Oberwesel: Am Wernertag bezogen jüdische Kinder Prügel

Oberwesel - Alfred Gottschalk ist gerade acht Jahre alt, als seine kleine Welt zusammenbricht. Im November 1938 wird der jüdische Junge in Oberwesel Zeuge der Reichspogromnacht. Er muss miterleben, wie braune Horden in den Straßen der Stadt wüten, die Synagoge am Schaarplatz schänden und die Thorarollen in den Oberbach werfen. Trotz aller Schikanen gelingt der Familie schließlich die Flucht in die USA..."

Link

zum Artikel |

Artikel von Dirk Eberz in der

"Rhein-Zeitung" vom 15. Februar 2006: "Neustart in New York ohne einen Cent: Alfred Gottschalk macht Karriere

Oberwesel/New York - "Von welcher Zeitung sind Sie?", fragt eine freundliche Stimme am Ende der Leitung. Von der RHZ hat Alfred Gottschalk noch nichts gehört. Wie sollte er auch: Der 75-Jährige hat seinen Geburtsort Oberwesel vor fast 70 Jahren verlassen müssen. Alfred Gottschalk ist Amerikaner - und stolz darauf. Nach den Schrecken der Nazi-Diktatur bietet ihm das Land eine neue Heimat. Das hat er nicht vergessen..."

Link

zum Artikel |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 618-622; III,2 S.

1053-1055.

|

| Doris Spormann: Die Synagogengemeinden in St. Goar

und Oberwesel im 19. und 20. Jahrhundert: Spuren landjüdischen

Gemeindelebens am Mittelrhein. - In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen

Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von

Matthias Molitor und Hans Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag

Matthias Ess in Bad Kreuznach. 2. Jahrgang, Ausgabe 2/1992 Heft Nr. 3 S. 22-30. -

Ill. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt) |

| dies.: Wie der Name Gerson in der Familie blieb. Fragmente

einer jüdischen Familienchronik in Perscheid und Oberwesel. In: SACHOR.

Beiträge zur jüdischen Geschichte in Rheinland-Pfalz (wie oben). 2. Jahrgang, Ausgabe

2/1992 Heft Nr. 3 S. 31-36. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |

| dies. / mit Willi Wagner: Oberwesel. In: Jüdisches

Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis / Hunsrücker Geschichtsverein. Christof Pies.

Hrsg. vom Hunsrücker Geschichtsverein. [Schriftenreihe des Hunsrücker

Geschichtsvereins Band 40]. Argenthal 2004. S. 148-163. - Ill. |

| dies.: Das Mahnmal am Rhein. I. Christlich-jüdischer

Gottesdienst in der Ruine der Wernerkapelle in Bacharach am 8 Juni 1997. II.

Christlicher Antijudaismus am Beispiel des Wernerkultes.

In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 8. Jahrgang

Ausgabe 1/1998 Heft Nr. 15. S. 5-22. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 296-298 (mit weiteren Literaturangaben). |

|

Walter Karbach: Werner von Oberwesel.

Ritualmordlüge und Märtyrerkult. Über den "Guten Werner", bestattet 1287 zu

Bacharach. Mit einem Vorwort von Gerd Mentgen. 616 S. 89 Abb. ISBN

978-3-00-064849-6 Verlag Josef Karbach

Oberwesel Nachf., Trier 2020. 45,00 €. Walter Karbach: Werner von Oberwesel.

Ritualmordlüge und Märtyrerkult. Über den "Guten Werner", bestattet 1287 zu

Bacharach. Mit einem Vorwort von Gerd Mentgen. 616 S. 89 Abb. ISBN

978-3-00-064849-6 Verlag Josef Karbach

Oberwesel Nachf., Trier 2020. 45,00 €.

Informationsblatt des Verlages (eingestellt als pdf-Datei).

|

| ders.: "Das antijüdische Ritualmordrelief von 1727 an der

Wernerkapelle von Oberwesel und seine widerwillige Entfernung 1970." In:

Aschkenas Band 30 Heft 1 2020. S. 37-60. Beitrag online zu erwerben:

https://www.degruyter.com/view/journals/asch/30/1/article-p37.xml

bzw. Anfrage an den Verfasser über

https://www.researchgate.net/publication/341665725_Das_antijudische_Ritualmordrelief_von_1727_an_der_Wernerkapelle_von_Oberwesel_und_seine_widerwillige_Entfernung_1970.

Abstract: This article describes a relief that was sculpted in 1727. The

relief depicts a Good Friday scene in 1287, when Jews allegedly tortured and

killed Werner of Oberwesel, who came to be venerated as a Christian saint.

Attached to the Oberwesel Werner Chapel, the relief was near the vault of

the chapel, where the ritualized murder of Werner supposedly took place.

After his burial in neighbouring Bacharach, hundreds of Jews were attacked

and murdered in Oberwesel, Boppard, as well as along the Rhine and Moselle

Rivers. This story contributed to the defamation of Jews for centuries. It

was, in fact, not until 1963 that the Diocese of Trier expunged Werner’s

memorial day from its liturgical calendar. This article also demonstrates

how the Nazis incorporated this relief into their anti-Semitic propaganda

campaigns and shows how the relief was part of traditional worship in the

area until it was reluctantly removed in 1970. |

| ders.: Sacras autem reliquias. Über den Verbleib

der Gebeine des einstigen Bistumsheiligen Werner von Oberwesel († 1287).

Kleine Schriftenreihe Nr. 36. Verein für die Geschichte der Stadt Bacharach

und der Viertäler e. V.. Bacharach 2020. |

| Walter Karbach / Doris Spormann: Die

Thorafetzen zusammensetzen. Auf den Spuren der Oberweseler Juden. Mit einem

Vorword von Avadislav Avadiev. Gefördert von der Kulturstiftung

Rheinland-Pfalz, der Stadt Oberwesel und dem Rhein-Hunsrück-Kreis. 598 S.,

294 Abb. Verlag Josef Karbach Oberwesel Nachf. Trier 2024. ISBN

978-3-00-07761-9 - € 26,00.

Informationen zum Buch siehe eingestellte pdf-Datei.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Oberwesel Rhineland. A

Jewish community was already in existence in the mid-13th century. Forty Jews

from Oberwesel and from neighboring Boppard were murdered in 1287 in riots

brought on by a blood libel in which Jews were accuded of murdering a Christian

youth before Easter. The community was again victimized in 1337 in the Armleder

massacres and in 1349 it was destroyed in the Black Death persecutions. Jews

were again present in the early 19th century, their population ranging from 30

to 55 until the Nazi period. In 1932, the Jewish population was 44. Eighteen

Jews perished in the Holocaust. The synagogue built in 1886 was wrecked on Kristallnacht

(9-10 November 1938).

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|