Zur Übersicht der Jahrestagungen

30 Jahre "Alemannia Judaica" - Feier in Tübingen 2022

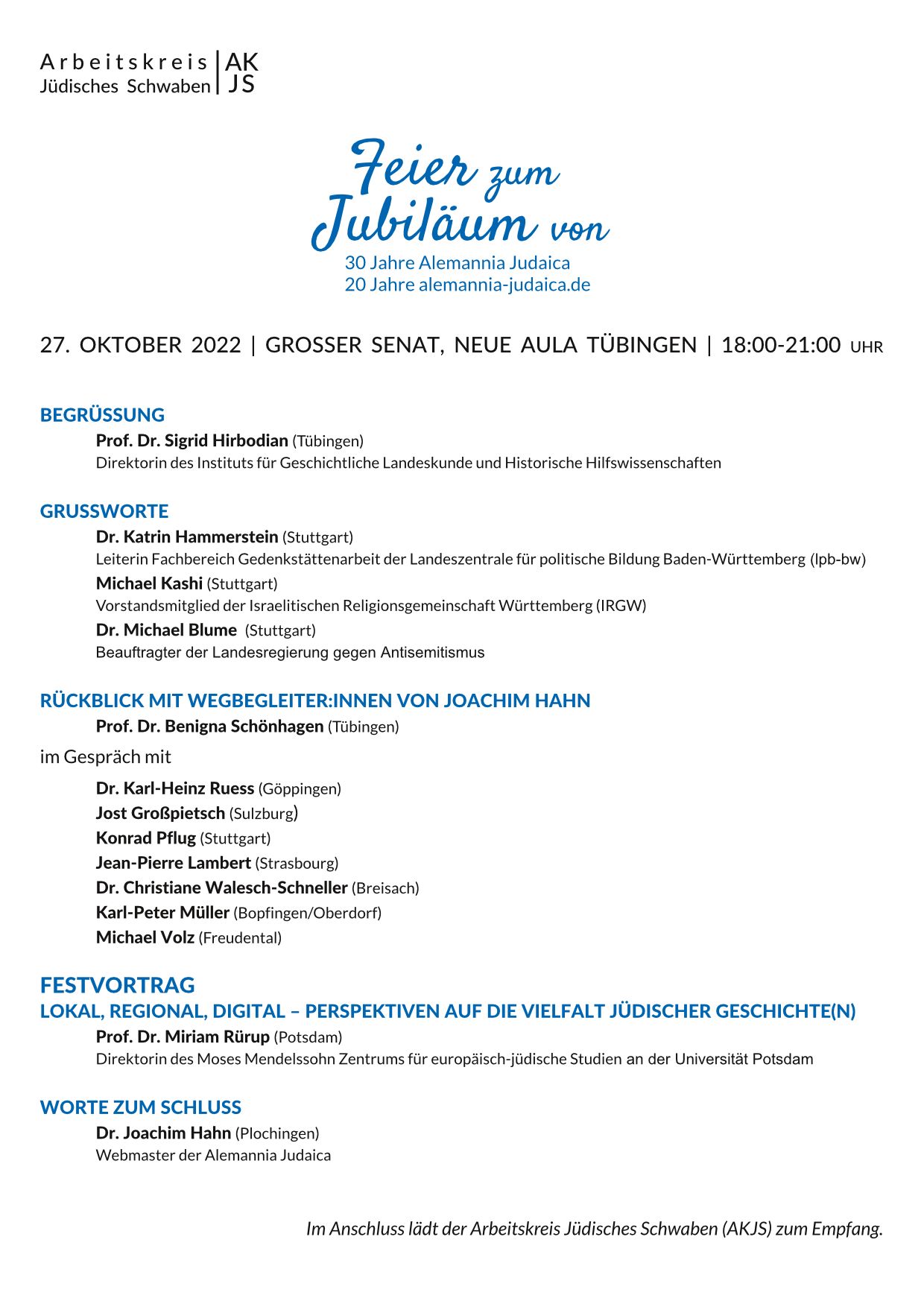

Die Arbeitsgemeinschaft "Alemannia Judaica" besteht 2022

- seit ihrer Gründung in

Hohenems 1992 - nun 30 Jahre. Die Website alemannia-judaica.de besteht seit ungefähr

zwanzig Jahren, nachdem zu ihrer Gestaltung Joachim Hahn bei der

Jahrestagung in Emmendingen 2003 den Auftrag erhielt. Er

war bis zur Gegenwart nicht nur Webmaster der Website, sondern hat auch mit den

Organisationen vor Ort zu den Jahrestagungen eingeladen und den Kontakt mit den

Mitgliedern aufrechterhalten. Der "Arbeitskreis Jüdisches Schwaben" an der

Universität Tübingen (Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische

Hilfswissenschaften) lud auf Grund der beiden Jubiläen zu einem Festakt ein am

27. Oktober 2022, 18 – 21 Uhr im Großen Senat der Neuen Aula,

Geschwister-Scholl-Platz in Tübingen.

Den Festvortrag hielt Professorin Dr. Miriam Rürup, Direktorin des Moses

Mendelssohn Zentrum für europäische-jüdische Studien in Potsdam. Beim

anschließenden Empfang gab es Gelegenheit zum Austausch.

Im Namen des Arbeitskreis luden ein und gestalteten die Veranstaltung Prof. Dr.

Sigrid Hirbodian und Prof. Dr. Benigna Schönhagen.

Programmablauf und Fotos von der Feier der Jubiläen von "Alemannia Judaica":

Bericht zur

Veranstaltung von Jochen Mauer:

Jubiläum "Alemannia Judaica": 30 Jahre Gründung der Arbeitsgemeinschaft - 20

Jahre Webpräsenz -

Festakt zum 30. Jahrestag der Gründung der Alemannia Judaica - zu Ehren von Dr.

Joachim Hahn in Tübingen am 26. Oktober 2022

30 Jahre besteht sie bereits, die Arbeitsgemeinschaft Alemannia Judaica. Am 24.

Mai 1992 wurde sie in Hohenems (Vorarlberg) gegründet: Ihr Ziel ist die

Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum. Seit

2002 ist die gleichnamige Website online und bietet Informationen zu etlichen

hundert Ortschaften: zunächst vor allem aus Baden-Württemberg, dem Elsass, der

Deutschschweiz, Vorarlberg und in Bayrisch-Schwaben, dann aber auch zu Orten in

Bundesländern weit darüber hinaus. Unzählige Bilder und schriftliche Quellen

wurden im Lauf der Jahre dort eingestellt – auf diese Weise ist die Website ein

ergiebiges Rechercheinstrument geworden. Und sollte jemand weiteres, bisher

nicht bekanntes Material haben, wächst sie weiter.

Anlässlich der Jubiläen der Arbeitsgemeinschaft und ihrer Website lud der

Arbeitskreis Jüdisches Schwaben am Institut für Geschichtliche Landeskunde und

Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen am 26. Oktober zu einer

Feier mit Festvortrag in den großen Senat der Uni Tübingen. Viele aus der Schar

der Gäste sind Weggefährtinnen und -gefährten, spüren wie Joachim Hahn schon

seit langem die Spuren jüdischen Lebens auf, sichern und dokumentieren – leisten

'Erinnerungsarbeit'. Woher dieses anhaltende Interesse? Dafür gibt es sicher

eine ganze Reihe von Antworten.

Eine Rolle spielt bestimmt, dass es sich um ein spannendes Kapitel unserer

regionalen Geschichte handelt, noch sehr frisch, aber zugleich abgekapselt vom

Alltag, eben kein Thema. Daraus wuchs der Impuls, das Unrecht, das vielen

deutschen Juden angetan worden war, nicht weiter zu beschweigen. Je länger desto

mehr wuchs schließlich die Einsicht, dass da eben nicht nur Opfer waren, sondern

auch Täter – hier war und ist Erinnerungsarbeit besonders anstrengend. Und wenn

man Joachim Hahn oder jemand anderen selbst fragt, ist es vor allem die

Erfahrung, dass der Einsatz für die stummen Zeugen über die Jahre so viele

überaus lebendige Kontakte geknüpft hat: Zu Überlebenden oder aber deren

Angehörigen und Nachkommen und nicht zuletzt auch zu den früheren Nachbarn und

Zeugen hierzulande. Wie aber wird jemand überhaupt 'Erinnerungsarbeiter*in'?

Ein anschauliches Beispiel dafür gab Prof. Miriam Rürup in ihrem

Festvortrag 'Lokal, regional, digital – Perspektiven auf die Vielfalt jüdischer

Geschichten(n)': Bei einem Urlaubsaufenthalt in Müllheim (Baden) stolpert

der Blick am Rand eines Parkplatzes im Ort über einen Gedenkstein. Dort hatte

die Synagoge ihren Ort und zwar, weitgehend erhalten, sogar bis 1968! Über die

Website der Alemannia Judaica fand sich etliches zur jüdischen Geschichte des

Ortes – und zum auffällig späten Abriss des Gotteshauses.

https://www.alemannia-judaica.de/muellheim_synagoge.htm. Es wurde deutlich:

Ein Gedenkstein – der aber vor allem ein Stein des Anstoßes ist und fast

greifbar das Interesse hinter dem Abrissbeschluss, diese materiellen

Erinnerungen abzuräumen, die ja sowohl die gewaltsam beendete Geschichte belegen

wie auch eine zuvor bestehende Nähe und Nachbarschaft.

Die Gründungsmitglieder der Alemannia Judaica hatten es freilich nicht so

einfach: Steine waren schon da, aber keine Tafeln, wenig Erzählungen, keine

Website und noch wenige Informationen aus Büchern. Oft waren es Zugezogene, die

aufmerksam wurden auf die Nachrichten der stummen Zeugen, die nachfragten, sich

mit anderen Interessierten zusammentaten und die Erinnerungsarbeit aufnahmen.

Historisches oder judaistisches Fach- und Methodenwissen? Die Wenigsten

verfügten darüber – aber es fanden sich Leute vom Fach, ausgewiesene Experten

waren bereit zur Unterstützung. So begannen die Steine zu reden, will sagen:

weckten Neugierde auf das, was jüdisches Leben ausmacht, wie jüdische Geschichte

geschrieben wurde – ganz alltäglich und lokal und immer wieder mit den ganz

großen Lettern, mit Beziehungen in alle Welt. Wo die Fluchtrouten eben

hingeführt haben, wo Menschen leben, die in der Verfolgung der

Familiengeschichte auf Namen stießen, die jüdische Gemeinden im alemannischen

Raum bezeichneten. Namen von Orten – Namen von Familien: Ein jüngerer Spross der

Erinnerungsarbeit, ist hierzu eine genealogische Datenbank: Jüdische Familien

mit Bezug zum Südwesten Deutschlands (www.juedische-familien.de).

Die akademische Geschichtswissenschaft bemüht sich durch den reflektierten

Einsatz ihrer Methoden bei der Erschließung von Quellen aller Art, seien es

archäologische Funde, schriftliche oder auch mündliche Zeugnisse, um einen

objektiven Zugang zum Gegenstand der Forschung, der Erweiterung der Kenntnis der

Lebenszusammenhänge der Menschen vergangener Zeiten. Die Menschen, die sich in

der Alemannia Judaica zusammengetan haben, teilen dieses Bemühen. Neben der

Erhaltung der steinernen Zeugnisse und der Dokumentation der Präsenz jüdischer

Menschen sind ja viele historische Forschungsprojekte daraus erwachsen und

wichtige Publikationen vorgelegt worden.

Wer die Beteiligten fragt, was für sie und ihr Engagement über das akademische

Interesse hinausgeht, wird vielfach zu hören bekommen, dass sie einen aktiven

Beitrag für eine demokratische und freie Gesellschaft leisten wollen. Das ist

wohl der Zukunftsaspekt der Erinnerungsarbeit. 'Lokal, regional, digital' –

so fasst der Titel des Vortrags von Prof. Dr. Miriam Rürup aus Potsdam einige

wichtige Aspekte, die im Lauf des Abends immer wieder sicht- und hörbar werden.

Fast an allen Orten, die auf der Website Alemannia Judaica Spuren jüdischen

Lebens dokumentiert, sei er persönlich auch gewesen, sagt Dr. Joachim Hahn zum

Ende des Abends in Tübingen: Hunderte von Einträge kommen da zusammen, zu denen

er maßgeblich mit Fotos, Texten und Arbeiten beigetragen hat - es wird deutlich,

dass dieser Einsatz im besten Sinn Heimatkunde ist.

Ergänzen könnte man, spätestens mit dem Start der Website, noch das Adjektiv

'global': eingebunden in die Geschichte und Geschichten jüdischer Familien, mit

Kontakten zu Kindern und Enkeln, deren Vorfahren Nachbarn unserer Vorfahren

waren und die Teil der Weltgeschichte des jüdischen Volkes sind. Nun geht es

darum, die Website technisch zu aktualisieren – die vielen Informationen sollen

zugänglich bleiben und Alemannia Judaica als wichtiges Rechercheinstrument auch

künftig nutzbar sein.

Einen tiefen Dank Dr. Joachim Hahn und den Mitgliedern der Alemannia Judaica

sowie allen Erinnerungsarbeit-Leistenden für diesen großen und nachhaltigen

Einsatz für die Dokumentation und Erhaltung der steinernen Zeugen und dafür,

dass sie diese zum Sprechen gebracht haben! Jochen Maurer